上文簡要地介紹IODP342航次的總體情況,本文以航次1個鉆孔(U1403)為例,更為詳細地系統展示大洋鉆探航次的工作和成果。

?編輯?

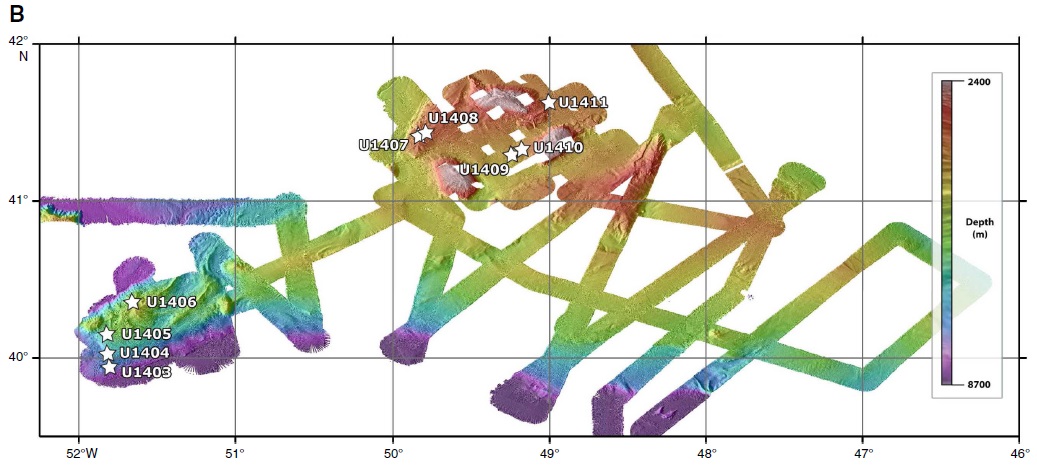

站位疊加多波束影像的成果圖見下圖,從圖中的顏色效果可以看出,此多波束的成果不是用CARIS做的因為CARIS做的會比這個漂亮得多。

1、背景和目標

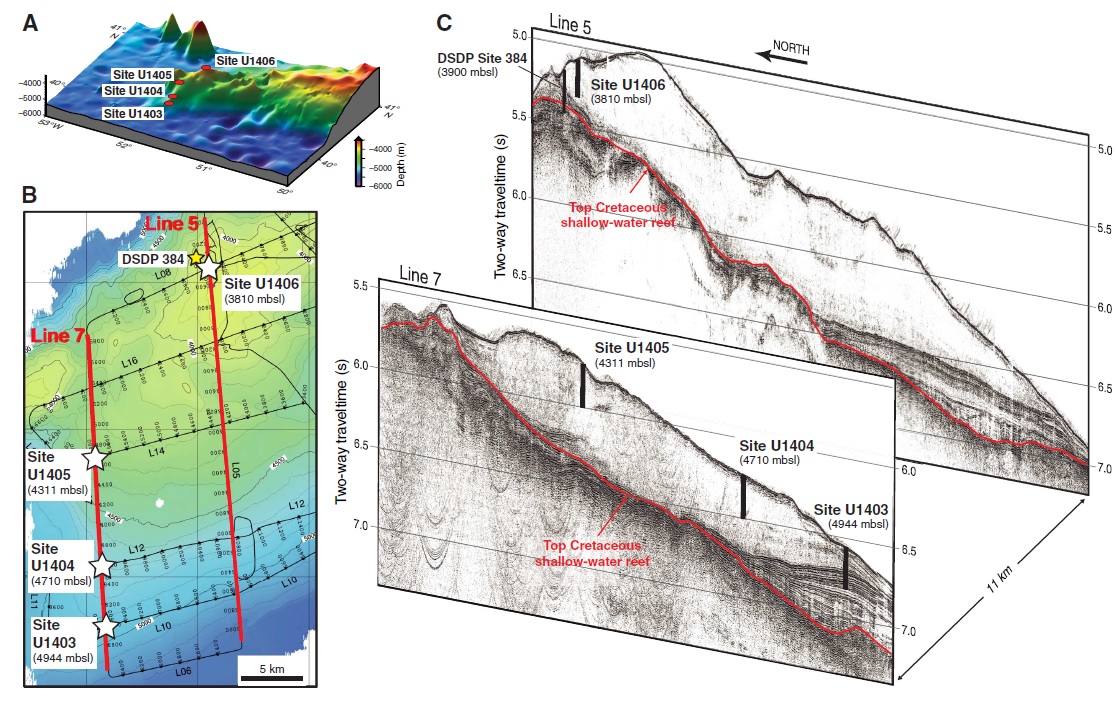

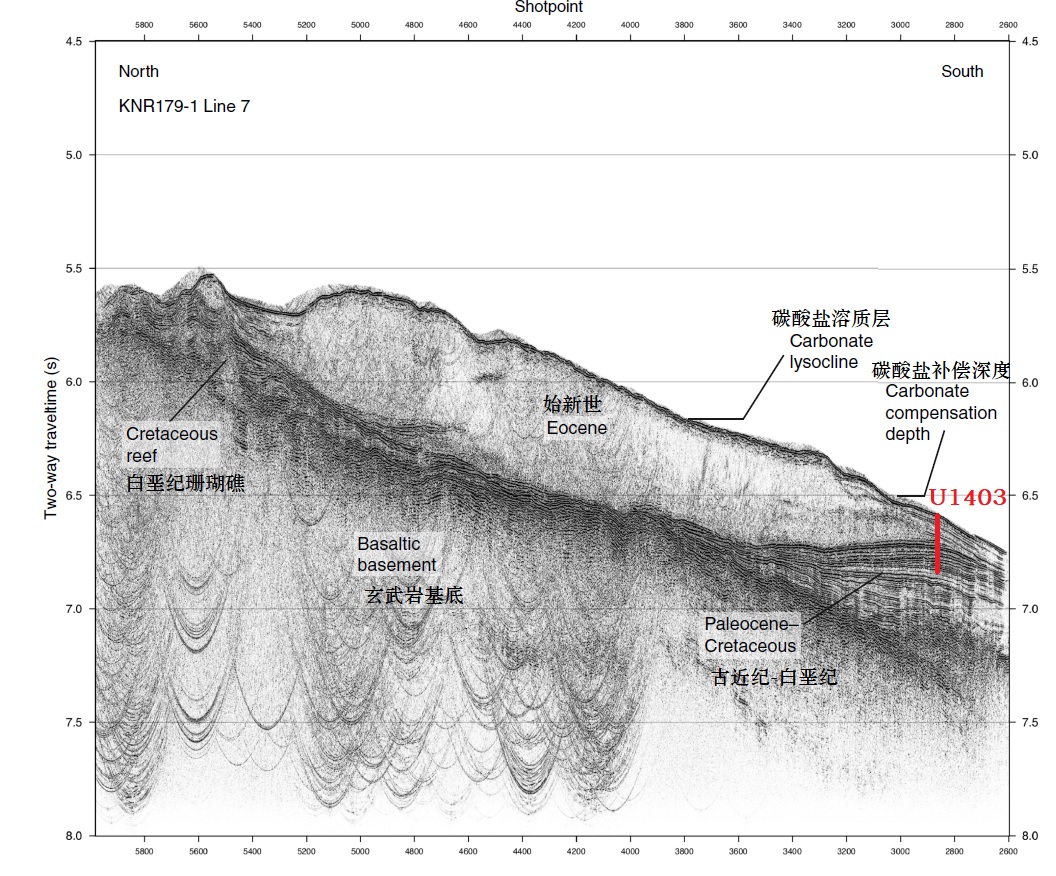

U1403 號站點是 J 異常海脊上水深最新的孔,此孔有2個目標,一是獲取古近紀碳酸鹽補償深度(CCD),二是聲學均勻層下富層理沉積層的年齡和巖性。

2、取樣過程

U1403孔的統計信息(Hole U1403A summary)如下:

緯度Latitude: 39°56.5997′N

經度Longitude: 51°48.1998′W

水深Water depth (meters below sea level,mbsl): 4944.3

開孔時間Date started: 1708 h, 11 June 2012

終孔時間Date finished: 1240 h, 14 June 2012

鉆孔時間Time on hole (days): 2.8

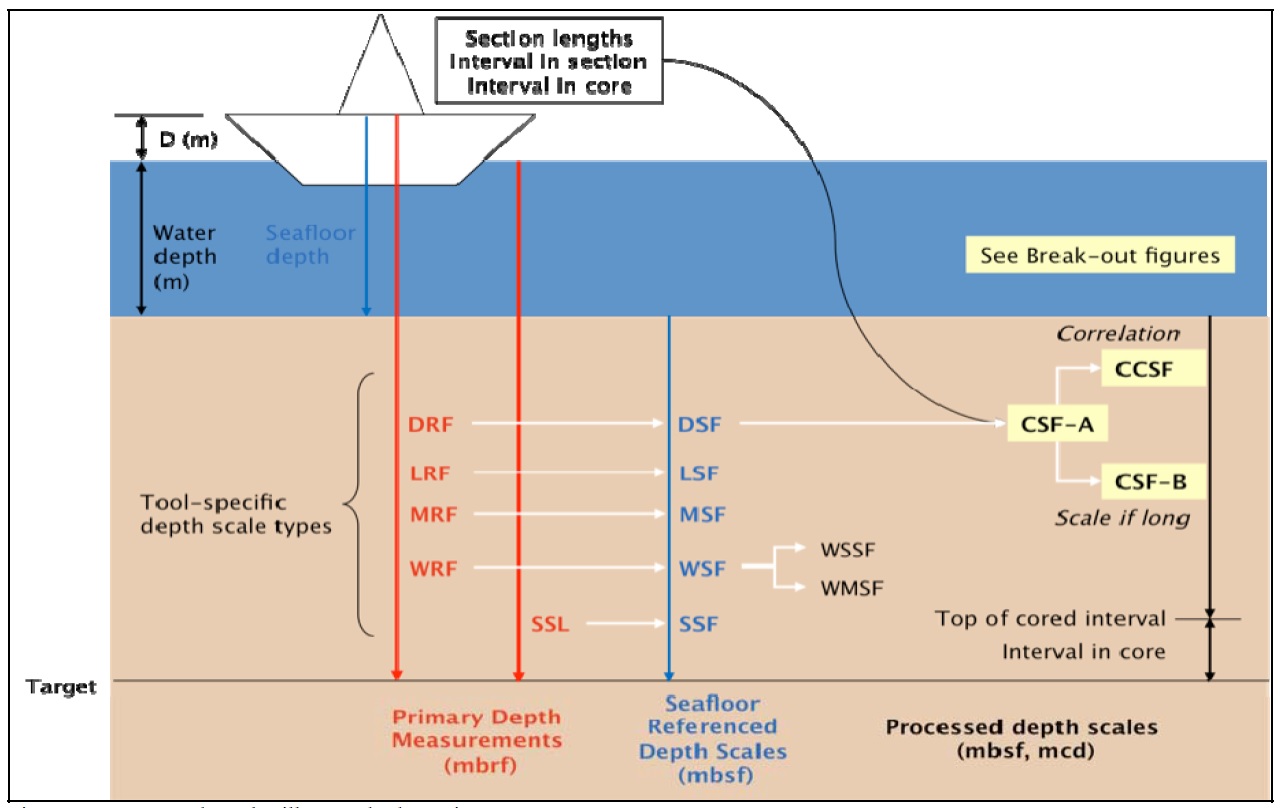

鉆井平臺至海底深度Seafloor depth DRF(drilling depth below rig floor) (m): 4955.7

海底深度計算方法Seafloor depth est. method: APC-calculated (apc,advanced piston corer,先進活塞取樣器)depth

鉆進平臺至海面Rig floor to sea level (m): 11.4

鉆探深度Penetration depth DSF(Drilling depth below sea floor,鉆探深度) (m): 253.3

鉆探長度Cored interval (m): 253.3

取芯長度Recovered length (m): 231.82

取芯率Recovery (%): 92

取芯數Total cores (number): 29

活塞取芯APC cores (number): 17

加長取芯管XCB (extended core barrel,加長取芯管) cores (number): 12

鉆探系統Drilling system: 117?16 inch APC/XCB bit with 136.00 m BHA(bottom-hole ass embly,井底鉆具組合)

目標Objective: Core from seafloor to ~ 50 m DSF

結果Result: Target reached; objectives achieved

考察船從 U1402 號地點出發,以平均 12.6 公里的速度航行了 946 海里,然后抵達 U1403 號地點,這是紐芬蘭古近紀沉積漂移項目的第一個地點。在途中,船時提前了半小時,使船只進入了紐芬蘭的時區。U1403站的原計劃是打三個鉆孔,深度約為 250 米,但科學界最終決定用兩個鉆孔完成作業,即打至 253.3 米深度的 U1403A 號鉆孔和打至 265.1 米深度的 U1403B 號鉆孔,還決定對 U1403B 孔進行測井,但是,測井嘗試失敗了,因為工具被卡住,部分工具斷裂。試圖恢復工具的努力也以失敗告終。

2012 年 6 月 11 日 17 時 08 分(世界協調時-2.5 小時),考察船在 U1403 站穩住,鉆桿已準備就緒并鉆至海底。根據 PDR(precision depth recorder) 計算,該地點的深度為 4957.7 mbsl,經過一番考慮后,選擇 4952 m DRF 作為第一枚巖芯的取樣深度。U1403A 號鉆孔于 6 月 12 日 10 時 20 分開鉆。泥線巖芯采集了 5.85 米的沉積物,海底深度確定為 DRF 4955.7 米(4944.3 mbsl)。然而,根據 U1403B 號鉆孔的海底深度以及在 U1403B 號鉆孔中發現的相關特征,后來懷疑這一水深淺了約 4 米。活塞取樣回收了 342-U1403A-1H 至 17H 號巖心,在該處約 148 米 DSF 處遇到了硬層。活塞取芯時使用了非磁性巖芯筒,并使用 FlexIt 工具對所有活塞巖芯進行了定向。XCB 從巖心 18X 到 29X 一直布放到最終深度 253.3 米(DSF)。6 月 14 日 12 時 40 分清理了海底,U1403A 號鉆孔結束。U1403A 孔 253.3 米取心區間的巖心回收率為 231.82 米(回收率 91%)。

泥線巖芯(mudline core)的采集方法是:用鉆頭標記海底,將鉆頭提升到離海底小于 9.5 米(活塞取芯管長9.5m)的位置,然后取HPCS (hydraulic piston coring system)巖心。水深通過使用 ROV 上的壓力傳感器估算,或通過從泥漿線測量值減去鉆井平臺到海平面的距離來計算。

3、結論

結論全文見文后,已經翻譯成中文,便于讀者們閱讀。

自己能看懂的結論總結如下:

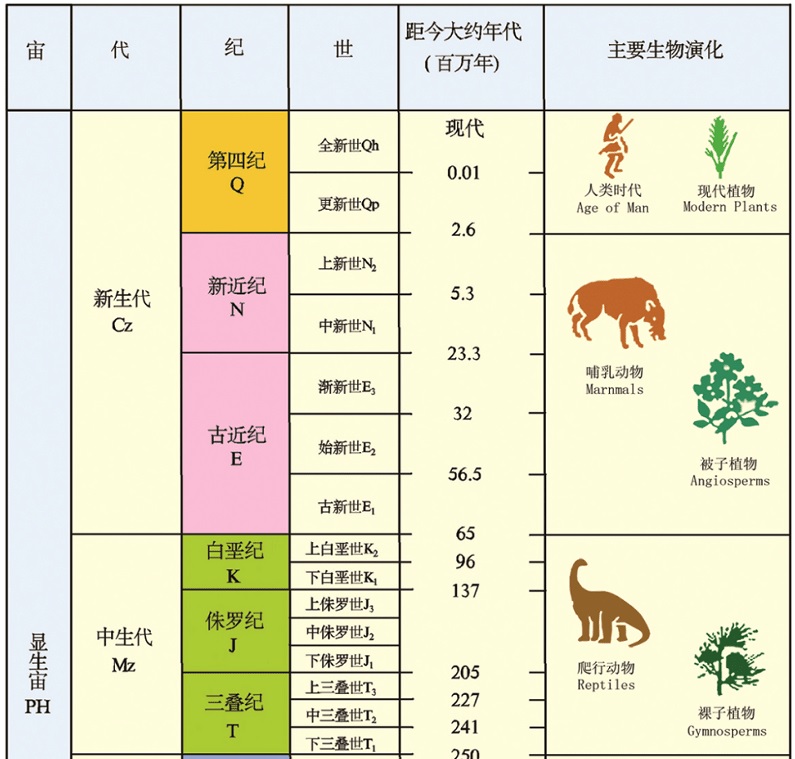

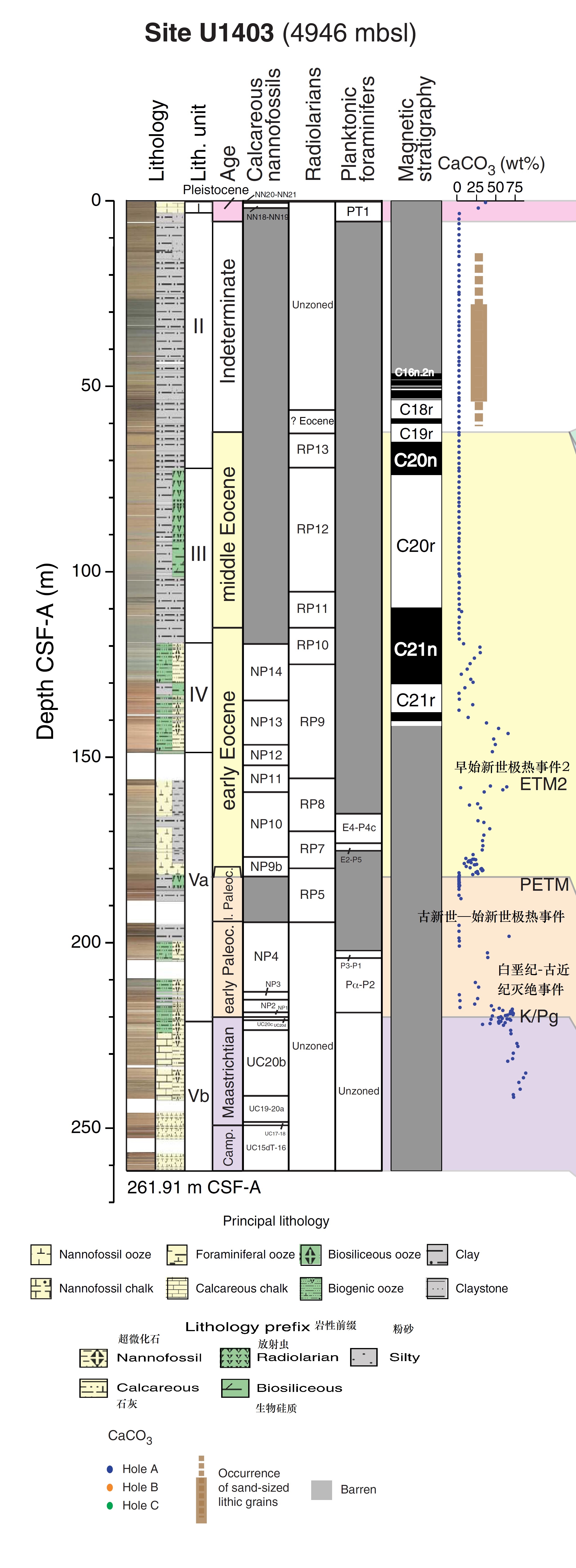

(1)從更新世到白堊紀晚期的五個巖層單元(下圖中的II、III、IV、Va)中發現了多種類型的深海浮游沉積物。巖芯的整體恢復和狀況良好,包括 K/Pg 邊界大滅絕事件、晚始新世切薩皮克灣撞擊以及始新世高熱 ETM2(早始新世極熱事件2) 和 PETM (古新世—始新世極熱事件)的記錄。在 K/Pg 邊界(白堊紀-古近紀滅絕事件)有一個薄的、分級的綠色球粒層,被解釋為來自奇克蘇呂布撞擊事件的碎屑。下伏沉積物主要由帶顏色的化石白堊組成,深度約為 CSF-A 262 米。

(2)除了厚約 2 米的全新世-始新世沉積層外,U1403 號地點上部約 46 米的沉積柱沒有年代(下圖中的待定段)。U1403 號地點的古地磁結果顯示,在 342-U1403A-6H-1 和 16H-1 段(約 46-140 米 CFS-A)之間,以及 342-U1403B-6H-5 和 16H-5 段(約 41-137 米 CFS-A)之間,存在一系列連續的正向和反向磁帶。這一磁性地層與地磁時間尺度上的C16n.1r至C22n很好地相關,表明我們采集到了一個連續的始新世早期至晚期斷面(35.892-49.344 Ma)。U1403 號地點的磁地層學還表明,342-U1403A-6H-2(80-120 厘米)和 342-U1403B-6H-5(50-90 厘米)處的獨特灰藍色區間沉積于紀元 C16n.1n(35.706-35.892 Ma)。因此,該地層區間的特征是出現了八面體長石和 NGR 的巨大峰值,標志著切薩皮克灣撞擊事件。

(3)6 月 16 日 22:00 取芯結束后,用 30 桶高粘度泥漿將鉆孔清掃干凈,然后將鉆桿從鉆孔中拉至 78.43 米深度(DSF),使用三重組合(triple combo)和地層微型掃描儀(FMS)-聲波測井工具串進行測井。兩次布放測井儀器的嘗試均告失敗,儀器被牢牢卡在井筒內,儀器串從鉆頭伸出約 17 米。在工具工作了幾個小時仍無進展后,鋼絲繩被切斷,油管被絆倒在地面上。當工具到達鉆井平臺時,發現三組合工具串已經分離,工具串底部約 17 米的工具不見了,其中包括密度和孔隙度工具。

為了找到并找回丟失的工具,計劃進行一次視頻和聲納勘測。在部署過程中,由于洋流強勁,攝像機在管道周圍晃動、振動和旋轉。21 時 45 分,當鉆頭距離海底約 30 米時,水下攝像機和 Mesotech 聲納的信號丟失。管道被絆回鉆井平臺地面,攝像機框架放在鉆頭頂部。我們懷疑支撐攝像系統的同軸電纜發生了故障,當攝像電纜到達鉆井平臺地面時,我們的懷疑得到了證實。

照相系統的維修需要 1-2 天時間,重新部署可能會出現同樣的問題。此外,失去這艘船唯一可用的重返系統也會對今后的作業造成損害。決定不再在該地點部署攝像系統意味著我們無法找到丟失的測井儀器或 U1403B 號鉆孔。6 月 19 日 14 時 15 分,鉆孔底板被固定,U1403 號站點和 U1403B 號鉆孔結束。

U1403站點結論全文:

U1403 號站點在更新世至白堊紀晚期(坎帕年)的五個巖石地層單元中發現了多種類型的深海浮游沉積物。巖芯的整體恢復和狀況良好,包括 K/Pg 邊界大滅絕事件、晚始新世切薩皮克灣撞擊以及始新世高熱 ETM2 和 PETM 的記錄。古新世的大部分地區碳酸鹽含量較低,但硅質微化石相對豐富。這一記錄與當地 CCD 以下的古深度一致,并錨定了 342 考察隊深度橫斷面的最深水域。初步研究結果表明,CCD 會偶發加深,這可能是碳酸鹽補償 "過沖 "的證據,碳酸鹽補償 "過沖 "會增加深海的碳酸鹽沉積,這是對瞬時全球變暖和海洋酸化事件的預測反應。

U1403 號地點的井下巖層包括有孔蟲砂質粘土;無化石粘土;紅色、棕色和黑色的白堊巖;含放射蟲的粘土;含泥化石和放射蟲的粘土;泥化石軟泥;以及白堊。最上層沉積物包括帶有錳結核的有孔蟲砂,其上覆蓋著無化石粘土和帶有泥化石和放射蟲的粘土層。在 150 米 CSF-A 以下的放射蟲粘土、海泥和白堊層之間有白堊層。通常情況下,這些白堊層的復原情況較差。在 K/Pg 邊界有一個薄的、分級的綠色球粒層,被解釋為來自奇克蘇呂布撞擊事件的碎屑。下伏沉積物主要由帶顏色的化石白堊組成,深度約為 CSF-A 262 米。

在 U1403 號遺址,我們發掘了全新世-始新世-鐘乳期沉積物序列。第四紀鈣質化石和浮游有孔蟲出現在最上層 2 米的剖面中,但從 2 米到 70 米 CSF-A 的沉積物中沒有年齡診斷化石。鈣質化石和放射蟲表明,CSF-A 約 70 米至 220 米為中始新世(44.5Ma)和下始新世至 K/Pg 邊界序列。放射蟲集合體種類繁多,在中新世和下新世保存完好,為 70 至 119 米 CSF-A 之間提供了唯一的年齡對照。初步的生物地層分析表明,下始新世和中上古新世可能存在小的斷裂。PETM 和 ETM2 高熱事件的化石序列均已回收,其中包括 "游離 "鈣質化石群。從生物地層學角度看,K/Pg 邊界斷面似乎是完整的。

在K/Pg邊界撞擊噴出巖床之下有一個高多樣性的最上元古代鈣質化石群,在該巖床之上有一個多樣性極低的大滅絕后的鈣質化石群。大成紀最低層的集合體主要是鈣質甲藻和少量白堊紀鈣質化石的幸存物種,其后是上孔的浮游動物恢復和多樣化記錄。U1403B 號鉆孔在約 262 米 CSF-A 厚的上坎盤紀沉積物中見底,這些沉積物主要由有孔蟲白堊化石組成。在大部分演替中,浮游有孔蟲都不存在或保存很差,只有在最下丹期和最上馬斯特里赫特期有一段保存完好的有孔蟲組合。整個古新世至白堊世都有以鈣質類群為特征的底棲有孔蟲組合。

U1403 號地點的古地磁結果顯示,在 342-U1403A-6H-1 和 16H-1 段(約 46-140 米 CFS-A)之間,以及 342-U1403B-6H-5 和 16H-5 段(約 41-137 米 CFS-A)之間,存在一系列連續的正向和反向磁帶。這一磁性地層與地磁時間尺度上的C16n.1r至C22n很好地相關,表明我們采集到了一個連續的始新世早期至晚期斷面(35.892-49.344 Ma)。U1403 號地點的磁地層學還表明,342-U1403A-6H-2(80-120 厘米)和 342-U1403B-6H-5(50-90 厘米)處的獨特灰藍色區間沉積于紀元 C16n.1n(35.706-35.892 Ma)。因此,該地層區間的特征是出現了八面體長石和 NGR 的巨大峰值,標志著切薩皮克灣撞擊事件。

為 U1403A 和 U1403B 號鉆孔制作了部分拼接的綜合深度記錄。由于兩個鉆孔的表觀海底深度不一致,無法可靠地對齊泥線。在 U1403A 和 U1403B 兩個鉆孔之間,從海底以下約 20 米到 150 米的巖心綜合深度(CCSF),實現了綜合拼接記錄。在 150 米 CCSF 以下,即兩個鉆孔都遇到了白堊系地層的地方,構建了 ETM2、PETM、K/Pg 邊界和上馬斯特里赫特的浮動復合剖面。

年齡-深度關系主要基于 U1403A 號鉆孔中放射蟲和鈣質化石的生物地層基準以及 U1403A 和 U1403B 號鉆孔的古地磁數據組合。除了厚約 2 米的全新世-始新世沉積層外,U1403 號地點上部約 46 米的沉積柱沒有年代。342-U1403A-6H 號巖心中的年代 C16n.1n(35.706-35.892Ma)的磁地層學鑒定(以及 U1403B 號鉆孔中同一區間的發現)代表了 U1403 號地點一系列有年代的古新世地層中的第一個。我們的相關研究表明,從 ~40 Ma 到 50 Ma 的平均粘土堆積速率為 ~1 cm/k.y.,從 ~35 Ma 到 40 Ma 的平均粘土堆積速率減小到 ~0.2 cm/k.y.。平均線性沉積速率為 ~0.6 cm/k.y.,相對穩定,直至 ~148 m CSF-A。在 148 至 149 米 CSF-A 之間,由一系列白堊系地層記錄了從 50.5 至 53.7 Ma 的 ~3 m.y. 間隔。下始新世至 PETM 順序以平均約 1.4 cm/k.y 的線性沉積速率累積。緊接 PETM 的下層是一個高度濃縮的富含白堊巖的區間,在 182 至 189 m CSF-A 之間至少有一個間斷,對應于約 56-62 Ma。在跨越 K/Pg 邊界(約 62-69 Ma)的區間內,平均線性沉積速率為約 0.8 cm/k.y.。

出于安全監控的目的,對頂空氣體進行了分析,結果發現甲烷濃度較低,隨著深度的增加,甲烷濃度逐漸上升到 17 ppmv。未檢測到其他高碳氫氣體。U1403A 號鉆孔上部 34 米處的 TOC 含量很低,介于 0.14 至 0.46 wt%之間,但 CSF-A 區段 27 至 31 米的 TOC 含量介于 1.4 至 1.7 wt%之間。342-U1403A-1H 至 13H 號巖心的碳酸鹽含量在 0.04 至 0.80 wt%之間。在巖心 13H 的底部(~137 m CSF-A),碳酸鹽含量增加到 60 wt%,并在~2 至 40 wt%之間波動,直至回收序列的底部。

在以粘土為主的現場特定巖性地層單元 I 至 IV 中,顆粒密度值通常較低(約 1.5 克/立方厘米),然后上升至 1.6 克/立方厘米,在單元 V 中逐漸上升至 1.8 克/立方厘米,直至現場最深的回收序列。在第三單元富含放射蟲的沉積物中,孔隙度值普遍較高(80%),而在第五單元富含碳酸鹽的部分,孔隙度值則有所下降(約 60%)。在 150 米 CSF-A 以下,磁感應強度在約 20 個儀器單位到超過 120 個儀器單位之間大幅波動。磁感應強度的這些大振幅上升與一些重大事件有關,如 ETM2、PETM、K/Pg 邊界和 Campanian/Maastrichtian 邊界。在 U1403 號地點的古新世沉積物中還發現了另一個大振幅磁感應強度峰值。P波速度在CSF-A上部150米的井下逐漸增加到1550米/秒,在第五單元頂部的白堊系中上升到1600米/秒,在回收剖面底部繼續增加到約1650米/秒。NGR 測量值在 110 m CSF-A 之前平均為 30 cps,在第六單元的化石粘土中降至 20 cps,然后在第五單元的碳酸鹽沉積物中出現高頻波動。

6 月 16 日 22:00 取芯結束后,用 30 桶高粘度泥漿將鉆孔清掃干凈,然后將鉆桿從鉆孔中拉至 78.43 米深度(DSF),使用三重組合(triple combo)和地層微型掃描儀(FMS)-聲波測井工具串進行測井。兩次布放測井儀器的嘗試均告失敗,儀器被牢牢卡在井筒內,儀器串從鉆頭伸出約 17 米。在工具工作了幾個小時仍無進展后,鋼絲繩被切斷,油管被絆倒在地面上。當工具到達鉆井平臺時,發現三組合工具串已經分離,工具串底部約 17 米的工具不見了,其中包括密度和孔隙度工具。

為了找到并找回丟失的工具,計劃進行一次視頻和聲納勘測。在部署過程中,由于洋流強勁,攝像機在管道周圍晃動、振動和旋轉。21 時 45 分,當鉆頭距離海底約 30 米時,水下攝像機和 Mesotech 聲納的信號丟失。管道被絆回鉆井平臺地面,攝像機框架放在鉆頭頂部。我們懷疑支撐攝像系統的同軸電纜發生了故障,當攝像電纜到達鉆井平臺地面時,我們的懷疑得到了證實。

照相系統的維修需要 1-2 天時間,重新部署可能會出現同樣的問題。此外,失去這艘船唯一可用的重返系統也會對今后的作業造成損害。決定不再在該地點部署攝像系統意味著我們無法找到丟失的測井儀器或 U1403B 號鉆孔。6 月 19 日 14 時 15 分,鉆孔底板被固定,U1403 號站點和 U1403B 號鉆孔結束。

參考文獻

Integrated Ocean Drilling Program Expedition 342 Preliminary Report

http://publications.iodp.org/proceedings/331/102/102_.htm

Depth Scale Terminology for IODP

全海深沉積物保壓取樣裝置設計及試驗研究

https://www.researchgate.net/publication/335100210_Expedition_374_methods

: Index is supposed to be a vector)

)

)