目錄

一、函數

1.函數的由來

2.函數的作用

3.函數的使用方法

4.函數的定義

5.查看函數

6.刪除函數

7.函數返回值

8.函數的傳參數

9.函數遞歸

二、數組

1.數組的相關介紹

2.聲明數組

3.定義數組的格式

4.冒泡排序

總結:本章主要介紹了函數和數組相關知識

一、函數

1.函數的由來

在編寫腳本時,有些腳本可以反復使用,可以調用函數來解決,腳本定義成函數類似于別名

2.函數的作用

函數的作用:避免腳本重復性,增加可讀性,方便使用

3.函數的使用方法

先定義函數再引用函數

1.直接寫 函數中調用函數 直接寫函數名

2.同名函數 后一個生效

3.調用函數一定要先定義

4.每個函數是獨立

4.函數的定義

基本格式

1.

function 函數名 {

命令序列

}

2.

函數名 () {

命令序列

}

3.

function 函數名 {

命令序列

}

例子:

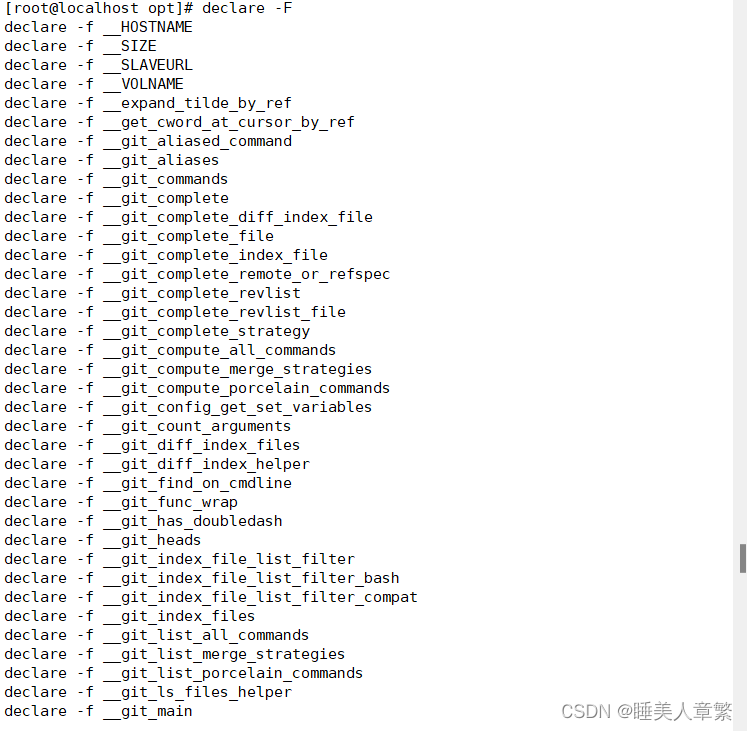

5.查看函數

declare -F? ?查看函數列表

declare -f? ? 查看函數的具體定義

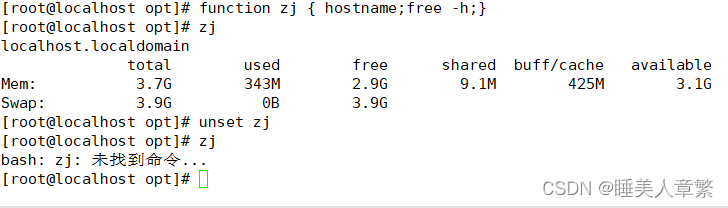

6.刪除函數

unset 函數名

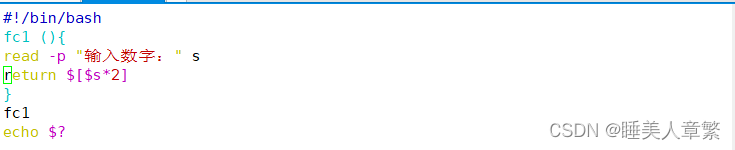

7.函數返回值

return(自定義返回值)范圍(0-255)超出時除以256取余

return表示退出函數并返回一個退出值,腳本中可以用$?變量表示該值

使用原則:

-

函數一結束就去返回值,應為$?變量只返回執行的最后一條命令的退出返回碼

-

退出碼必須是0-255,超出的值將為除以256取余

[root@localhost opt]# vim f.sh

[root@localhost opt]# bash f.sh

輸入數字:8

16

#!/bin/bash

fc1 (){

read -p "輸入數字:" s

return $[$s*2]

}

fc1

echo $?

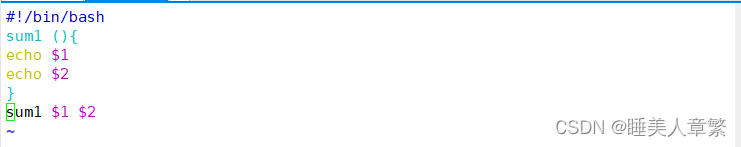

8.函數的傳參數

函數的$1和$2是指跟在函數后面的值

腳本中的$1,$2和函數的$1,$2是沒有關系的

[root@localhost data]# vim r.sh

[root@localhost data]# bash r.sh 2 3

2

3

#!/bin/bash

sum1 (){

echo $1

echo $2

}

sum1 $1 $2

函數變量的作用范圍

local命令:只在內部有效對外部無效(局部變量)只對函數有效

name命令:普通變量

export命令:讓子shell繼承變量

如果加local關鍵字可以讓變量只在函數中生效,不會影響外界函數的返回值

9.函數遞歸

函數調用自己本身的函數(階乘)

例:

5!=5*4*3*2*1=120

4!=4*3*2*1=24

#/bin/bash

fact () {if [ $1 -eq 1 ]thenecho "1"elser=$[$1*`fact $[$1-1]`]echo $rfi

}

fact $1

vim jc.sh

[root@localhost data]# bash jc.sh 3

6

[root@localhost data]# bash jc.sh 4

24

二、數組

1.數組的相關介紹

數組分為普通數組和關聯數組

普通數組下標為數字

關聯數組下標為有含義的字符串

變量:存儲單個元素的內存空間

數組:存儲多個元素的連續的內存空間,相當于多個變量的集合

數組名和索引

索引的編號從0開始,屬于數值索引

索引可支持使用自定義的格式,而不僅是數值格式,即為關聯索引

bash的數組支持稀疏格式(索引不連續)

2.聲明數組

使用數組需要先聲明數組

普通數組:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? declare -a [數組名]

普通數組不需要手動聲明,系統自動幫你聲明

關聯數組:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? declare -A [數組名]

關聯數組一定要聲明

3.定義數組的格式

定義數組格式:

1.數組名=(value0 value1 value2 value3 ......)

2.數組名=([0]=value [1]=value1 [2]=value2 ....)

3.列表名="value0 value1 value2 value3 ...... "

4.數組名=($列表名)

數組名[0]="value1"

數組名[1]="value2"

數組名[2]="value3"

數組的包括數據類型

數值型

字符型

混合型數值加字符

使用" "或' '定義單引號或雙引號括起來

[root@localhost ~]# a=(10 20 30 40 50)

[root@localhost ~]# declare -a

declare -a BASH_ARGC='()'

declare -a BASH_ARGV='()'

declare -a BASH_LINENO='()'

declare -a BASH_SOURCE='()'

declare -ar BASH_VERSINFO='([0]="4" [1]="2" [2]="46" [3]="2" [4]="release" [5]="x86_64-redhat-linux-gnu")'

declare -a DIRSTACK='()'

declare -a FUNCNAME='()'

declare -a GROUPS='()'

declare -a PIPESTATUS='([0]="0")'

declare -a a='([0]="10" [1]="20" [2]="30" [3]="40" [4]="50")'

[root@localhost ~]# echo ${!a[*]}

0 1 2 3 4

[root@localhost ~]# echo ${a[0]}

10

[root@localhost ~]# echo ${a[@]}

10 20 30 40 50

[root@localhost ~]# echo ${#a[@]}

5

[root@localhost ~]# echo ${!a[@]}

0 1 2 3 4

[root@localhost ~]#?

a=(10 20 30 40 50) 定義數組

declare -a? 查看數組

?echo ${!a[*]}? 查看下標

echo ${a[0]}? 查看數組中個體

echo ${!a[*]}? 查看所有下標

echo ${a[@]}? 查看數組中的所有個體

echo ${#a[@]}? ?查看數組的長度(個數)

echo ${!a[@]}? ?查看所有下標

*和@同義

數組分隔

echo ${a[@]:0:5}

[root@localhost ~]# echo ${a[@]:0:5}

10 20 30 40 50

[root@localhost ~]# echo ${a[@]:2:5}

30 40 50

[root@localhost ~]# echo ${a[@]:2:2}

30 40

[root@localhost ~]# echo ${a[@]:2:3}

30 40 50

[root@localhost ~]# echo ${a[@]}

10 20 30 40 50

[root@localhost ~]#?

echo ${a[@]:0:5}? 代表跳過前0個提取后5個

echo ${a[@]:2:2} 代表跳過前2個提取后2個

echo ${a[@]}? 代表數組所有個體

[root@localhost ~]# echo ${a[@]}

10 20 30 40 50

[root@localhost ~]# echo ${a[1]}

20

[root@localhost ~]# a[1]=9

[root@localhost ~]# echo ${a[1]}

9

[root@localhost ~]# echo ${a[@]}

10 9 30 40 50

[root@localhost ~]#?

a[1]=9 數組替換把原來的20換成了9

4.冒泡排序

冒泡 ? 是通過數字比較 將大的數往后排 ?小的數往前面排

5個數字 5-1=4 ?需要比較4輪 ?才能知道每一個數字的具體位置

a=(10?50 89?46?38)?

輪次 ?總個數 ? 需要比較的數 ?比幾次 ? ? 找到的數

第1輪 ?5 ? ? ?5個數 ? ? ? ?比4次 ? ? 找到最大數 ? ?

第2輪 ?5 ? ? ?4個數 ? ? ? ?比3次 ? ? 找到第二大數 ?

第3輪 ?5 ? ? ?3個數 ? ? ? ?比2次 ? ? 找到第三大的數

第4輪 ?5 ? ? ?2個數 ? ? ? ?比1次 ? ? 找到第四大的數

#!/bin/bash

a=(10 50 89 46 38)

for ((i=1;i<5;i++))

dofor ((j=0;j<5-$i;j++))dof=${a[$j]}m=$[$j+1]s=${a[$m]}if [ $f -gt $s ]thenq=$fa[$j]=$sa[$m]=$qfidone

done

echo "排序后的數組為${a[@]}"

[root@localhost data]# vim mpd.sh

[root@localhost data]# bash mpd.sh

排序后的數組為10 38 46 50 89

[root@localhost data]#?

)

】if語句詳解)

)

)

Stack與Queue的模擬實現)