「 系統設計 」 為什么要做架構分層?

參考&鳴謝

3.設計模式之分層思維:為什么要做代碼分層架構?

從零開始學架構(八)分層架構和設計模式

架構模式之分層架構總結

文章目錄

- 「 系統設計 」 為什么要做架構分層?

- 一、什么是分層架構

- MVC

- OSI

- TCP/IP

- 文件系統

- 二、分層有什么好處

- 模塊化

- 復用性

- 拓展性

- 三、如何來做系統分層

- 確定層次

- 定義接口

- 遵循設計原則

- 四、分層架構的不足

- 復雜性問題

- 性能問題

- 靈活性問題

- 五、回顧&小結

引言

在軟件系統設計中,分層架構是一種常見而強大的設計模式。通過將系統劃分為不同的層次,每個層次專注于特定功能,分層架構有助于提高系統的可維護性、可擴展性和模塊化。本文將深入探討分層架構的底層原理,闡述其優勢以及一些可能的缺陷。

一、什么是分層架構

分層架構是一種將系統劃分為多個層次的設計模式,每個層次專注于特定的功能。這樣的設計使得系統的不同部分能夠更好地組織和管理,從而提高了系統的可維護性、可擴展性和可理解性。

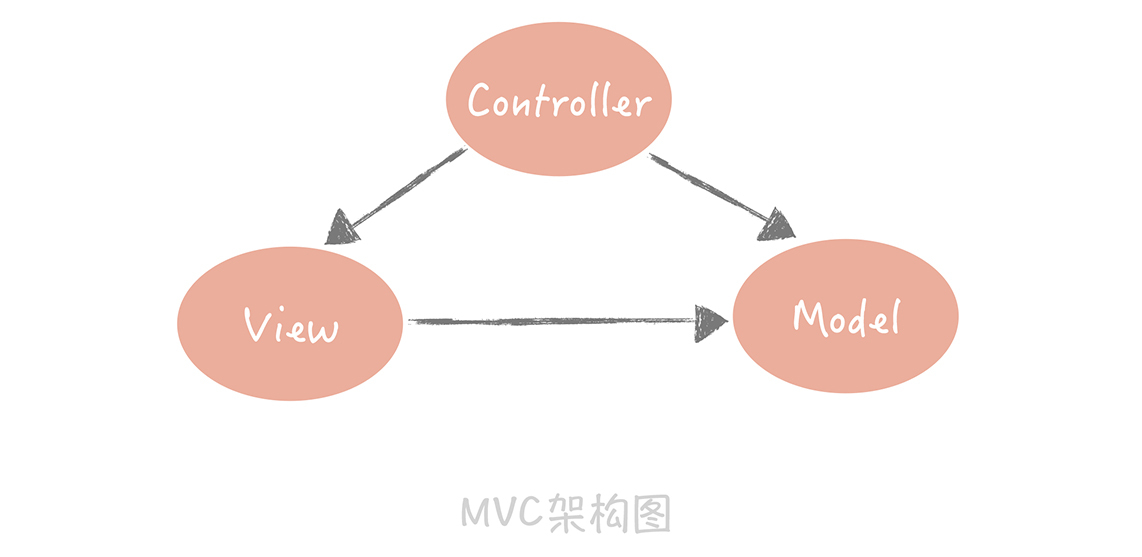

MVC

我們在剛剛成為程序員的時候,會被“教育”說系統的設計要是“MVC”(Model-View-Controller)架構。它將整體的系統分成了 Model(模型),View(視圖)和 Controller(控制器)三個層次,也就是將用戶視圖和業務處理隔離開,并且通過控制器連接起來,很好地實現了表現和邏輯的解耦,是一種標準的軟件分層架構。

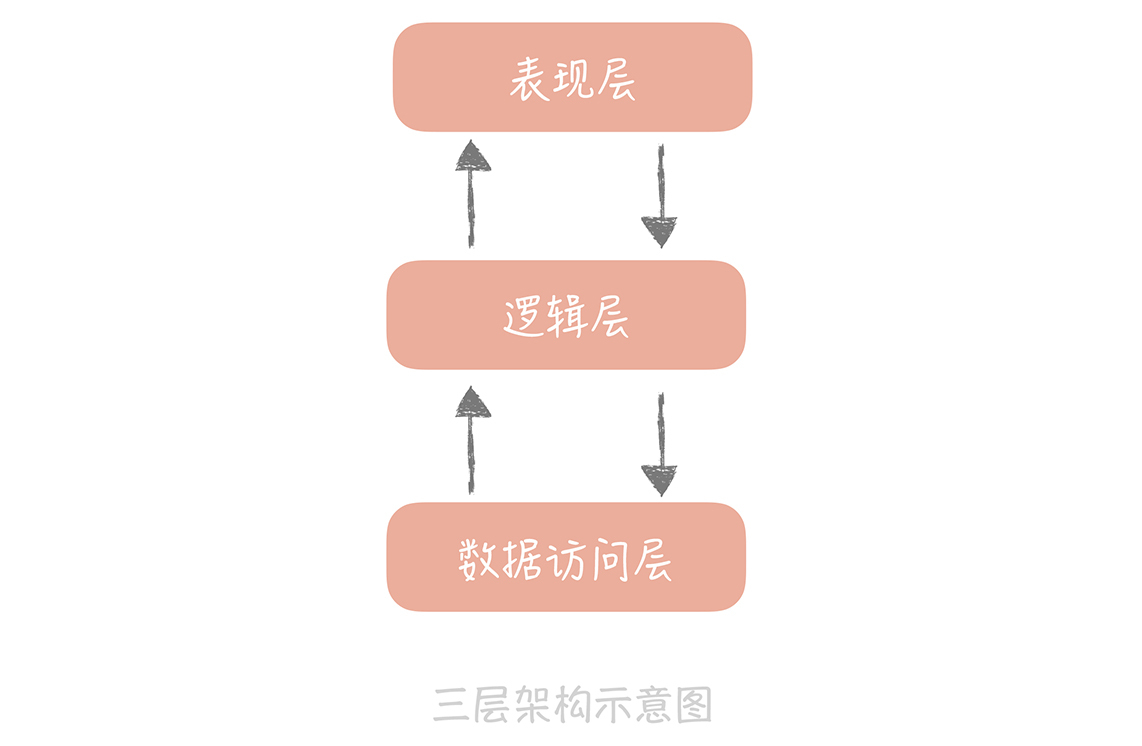

另外一種常見的分層方式是將整體架構分為表現層、邏輯層和數據訪問層:

- 表現層,顧名思義嘛,就是展示數據結果和接受用戶指令的,是最靠近用戶的一層;

- 邏輯層里面有復雜業務的具體實現;

- 數據訪問層則是主要處理和存儲之間的交互。

這是在架構上最簡單的一種分層方式。其實,我們在不經意間已經按照三層架構來做系統分層設計了,比如在構建項目的時候,我們通常會建立三個目錄:Web、Service 和 Dao,它們分別對應了表現層、邏輯層還有數據訪問層。

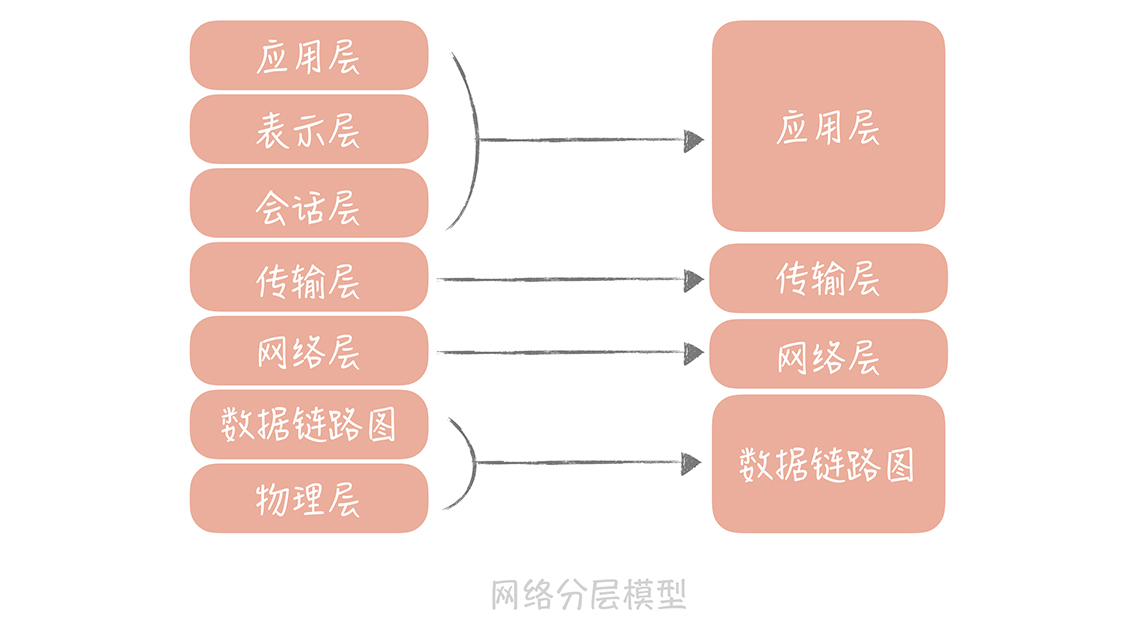

OSI

除此之外,如果我們稍加留意,就可以發現很多的分層的例子。比如我們在大學中學到的 OSI 網絡模型,它把整個網絡分了七層,自下而上分別是物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。

TCP/IP

工作中經常能用到 TCP/IP 協議,它把網絡簡化成了四層,即鏈路層、網絡層、傳輸層和應用層。每一層各司其職又互相幫助,網絡層負責端到端的尋址和建立連接,傳輸層負責端到端的數據傳輸等,同時呢相鄰兩層還會有數據的交互。這樣可以隔離關注點,讓不同的層專注做不同的事情。

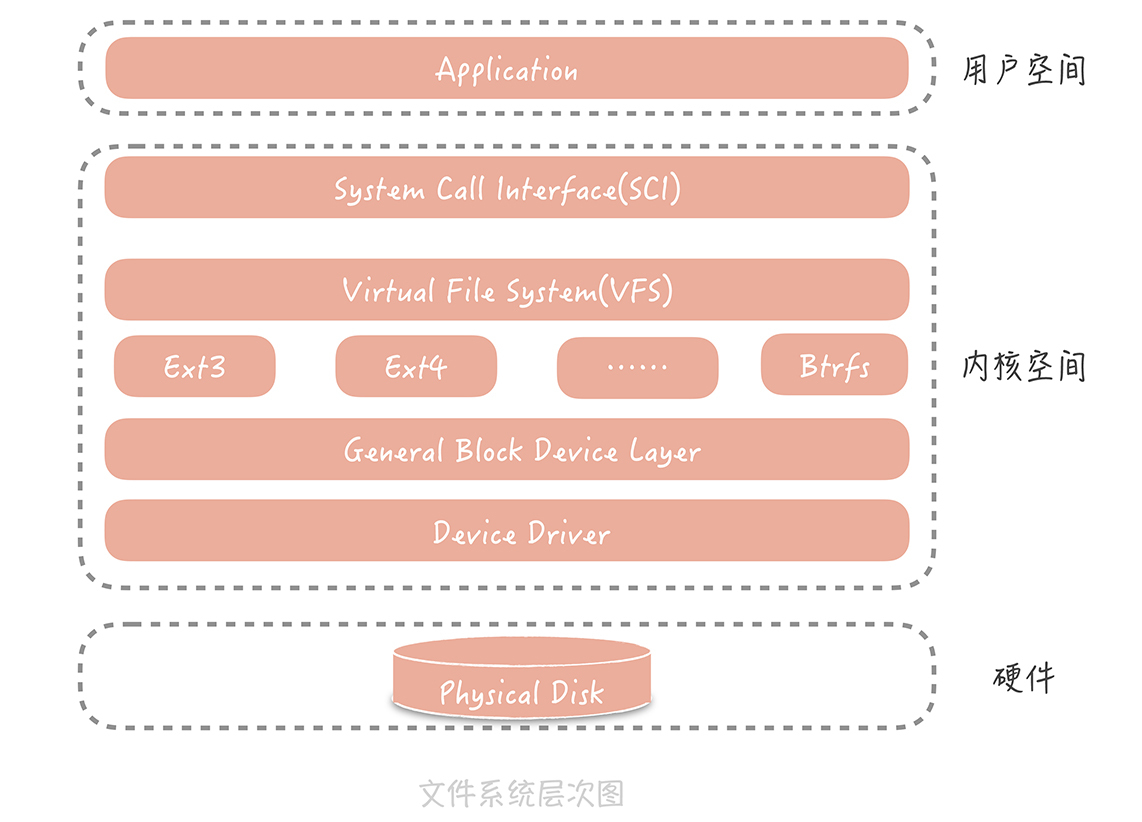

文件系統

Linux 文件系統也是分層設計的,從下圖你可以清晰地看出文件系統的層次。在文件系統的最上層是虛擬文件系統(VFS),用來屏蔽不同的文件系統之間的差異,提供統一的系統調用接口。虛擬文件系統的下層是 Ext3、Ext4 等各種文件系統,再向下是為了屏蔽不同硬件設備的實現細節,我們抽象出來的單獨的一層——通用塊設備層,然后就是不同類型的磁盤了。

我們可以看到,某些層次負責的是對下層不同實現的抽象,從而對上層屏蔽實現細節。比方說 VFS 對上層(系統調用層)來說提供了統一的調用接口,同時對下層中不同的文件系統規約了實現模型,當新增一種文件系統實現的時候,只需要按照這種模型來設計,就可以無縫插入到 Linux 文件系統中。

那么,為什么這么多系統一定要做分層的設計呢?答案是分層設計存在一定的優勢。

二、分層有什么好處

模塊化

**分層的設計可以簡化系統設計,讓不同的人專注做某一層次的事情。**想象一下,如果你要設計一款網絡程序卻沒有分層,該是一件多么痛苦的事情。

因為你必須是一個通曉網絡的全才,要知道各種網絡設備的接口是什么樣的,以便可以將數據包發送給它。你還要關注數據傳輸的細節,并且需要處理類似網絡擁塞,數據超時重傳這樣的復雜問題。當然了,你更需要關注數據如何在網絡上安全傳輸,不會被別人窺探和篡改。

而有了分層的設計,你只需要專注設計應用層的程序就可以了,其他的,都可以交給下面幾層來完成。

復用性

**再有,分層之后可以做到很高的復用。**比如,我們在設計系統 A 的時候,發現某一層具有一定的通用性,那么我們可以把它抽取獨立出來,在設計系統 B 的時候使用起來,這樣可以減少研發周期,提升研發的效率。

拓展性

**最后一點,分層架構可以讓我們更容易做橫向擴展。**如果系統沒有分層,當流量增加時我們需要針對整體系統來做擴展。但是,如果我們按照上面提到的三層架構將系統分層后,那么我們就可以針對具體的問題來做細致的擴展。

比如說,業務邏輯里面包含有比較復雜的計算,導致 CPU 成為性能的瓶頸,那這樣就可以把邏輯層單獨抽取出來獨立部署,然后只對邏輯層來做擴展,這相比于針對整體系統擴展所付出的代價就要小的多了。

橫向擴展是高并發系統設計的常用方法之一,既然分層的架構可以為橫向擴展提供便捷, 那么支撐高并發的系統一定是分層的系統。

三、如何來做系統分層

說了這么多分層的優點,那么當我們要做分層設計的時候,需要考慮哪些關鍵因素呢?

確定層次

在我看來,最主要的一點就是你需要理清楚每個層次的邊界是什么。你也許會問:“如果按照三層架構來分層的話,每一層的邊界不是很容易就界定嗎?”

沒錯,當業務邏輯簡單時,層次之間的邊界的確清晰,開發新的功能時也知道哪些代碼要往哪兒寫。但是當業務邏輯變得越來越復雜時,邊界就會變得越來越模糊。

定義接口

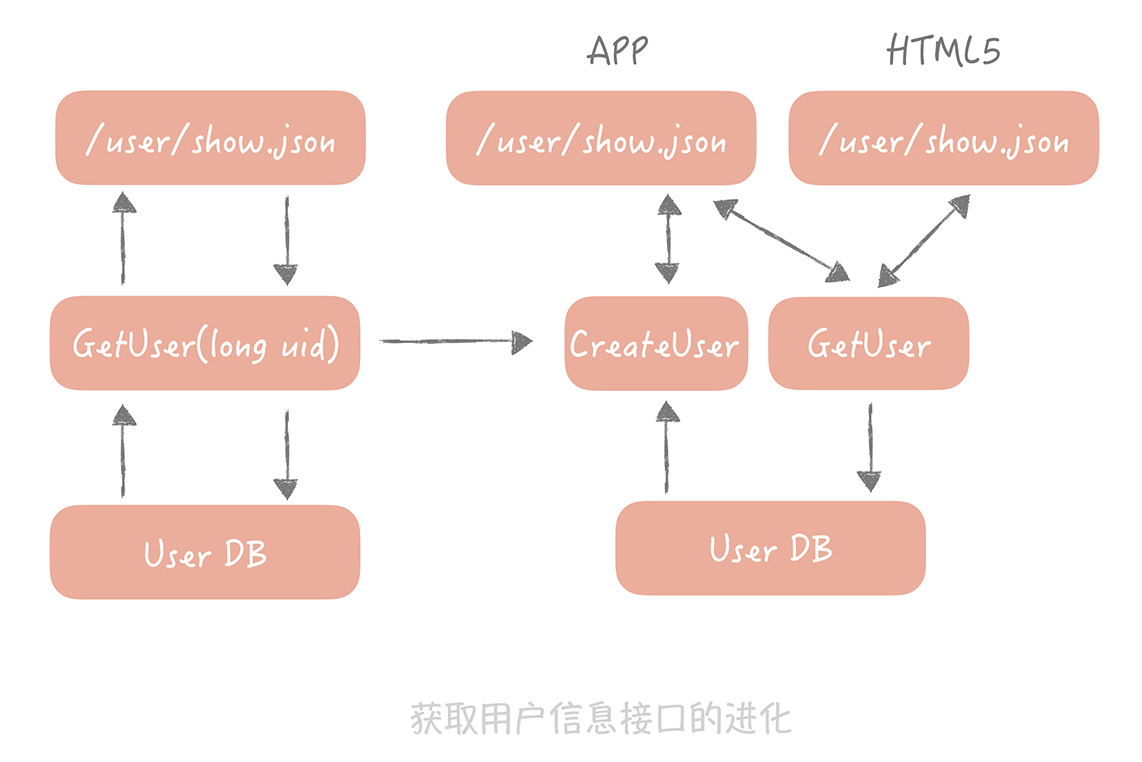

任何一個系統中都有用戶系統,最基本的接口是返回用戶信息的接口,它調用邏輯層的 GetUser 方法,GetUser 方法又和 User DB 交互獲取數據,就像下圖左邊展示的樣子。

這時,產品提出一個需求,在 APP 中展示用戶信息的時候,如果用戶不存在,那么要自動給用戶創建一個用戶。同時,要做一個 HTML5 的頁面,HTML5 頁面要保留之前的邏輯,也就是不需要創建用戶。這時邏輯層的邊界就變得不清晰,表現層也承擔了一部分的業務邏輯(將獲取用戶和創建用戶接口編排起來)。

遵循設計原則

使用設計原則如單一職責原則、依賴倒置原則等,確保每個層次都專注于一個特定的功能。這有助于確保系統的一致性和可維護性。

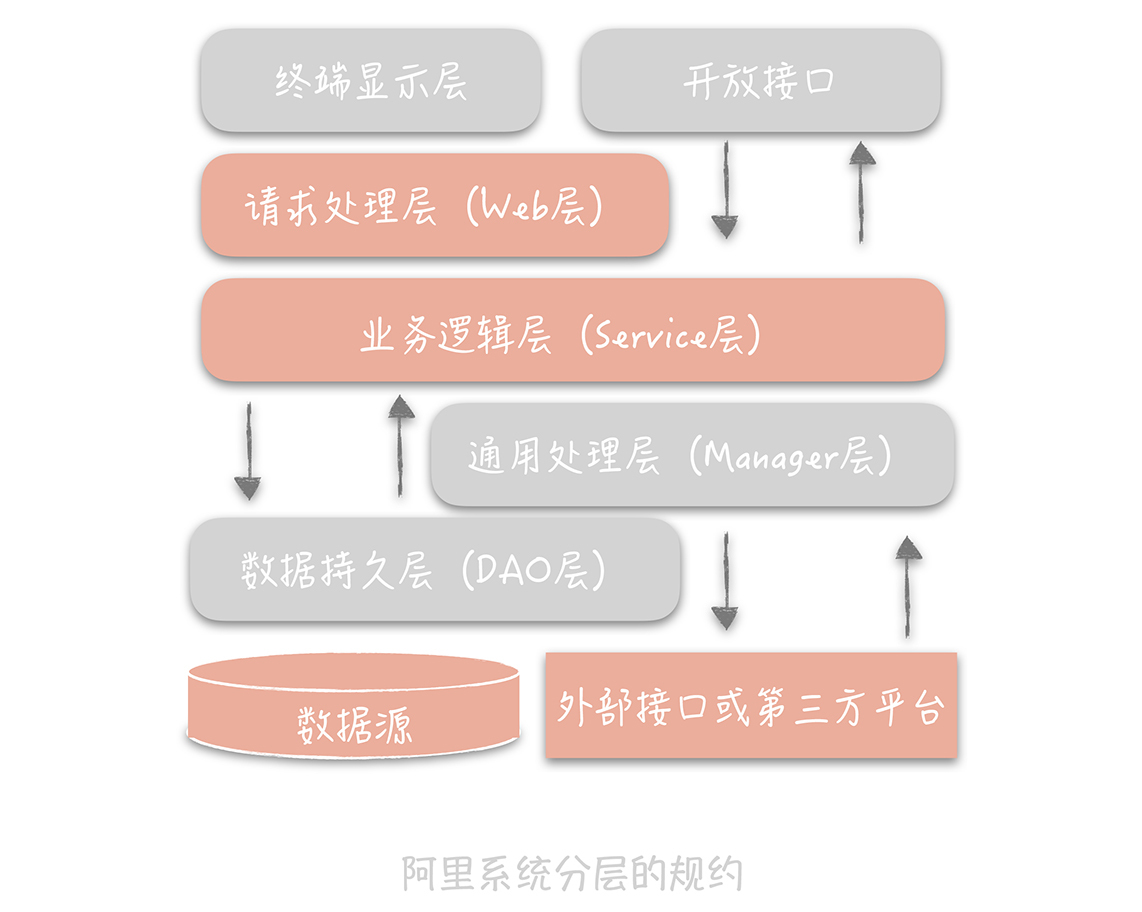

那我們要如何做呢?參照阿里發布的《阿里巴巴 Java 開發手冊 v1.4.0(詳盡版)》,我們可以將原先的三層架構細化成下面的樣子:

我來解釋一下這個分層架構中的每一層的作用。

- 終端顯示層:各端模板渲染并執行顯示的層。當前主要是 Velocity 渲染,JS 渲染, JSP 渲染,移動端展示等。

- 開放接口層:將 Service 層方法封裝成開放接口,同時進行網關安全控制和流量控制等。

- Web 層:主要是對訪問控制進行轉發,各類基本參數校驗,或者不復用的業務簡單處理等。

- Service 層:業務邏輯層。

- Manager 層:通用業務處理層。這一層主要有兩個作用,其一,你可以將原先 Service 層的一些通用能力下沉到這一層,比如與緩存和存儲交互策略,中間件的接入;其二,你也可以在這一層封裝對第三方接口的調用,比如調用支付服務,調用審核服務等。

- DAO 層:數據訪問層,與底層 MySQL、Oracle、Hbase 等進行數據交互。

- 外部接口或第三方平臺:包括其它部門 RPC 開放接口,基礎平臺,其它公司的 HTTP 接口。

在這個分層架構中主要增加了 Manager 層,它與 Service 層的關系是:Manager 層提供原子的服務接口,Service 層負責依據業務邏輯來編排原子接口。

以上面的例子來說,Manager 層提供創建用戶和獲取用戶信息的接口,而 Service 層負責將這兩個接口組裝起來。這樣就把原先散布在表現層的業務邏輯都統一到了 Service 層,每一層的邊界就非常清晰了。

除此之外,分層架構需要考慮的另一個因素,是層次之間一定是相鄰層互相依賴,數據的流轉也只能在相鄰的兩層之間流轉。

我們還是以三層架構為例,數據從表示層進入之后一定要流轉到邏輯層,做業務邏輯處理,然后流轉到數據訪問層來和數據庫交互。那么你可能會問:“如果業務邏輯很簡單的話可不可以從表示層直接到數據訪問層,甚至直接讀數據庫呢?”

其實從功能上是可以的,但是從長遠的架構設計考慮,這樣會造成層級調用的混亂,比方說如果表示層或者業務層可以直接操作數據庫,那么一旦數據庫地址發生變更,你就需要在多個層次做更改,這樣就失去了分層的意義,并且對于后面的維護或者重構都會是災難性的。

四、分層架構的不足

任何事物都不可能是盡善盡美的,分層架構雖有優勢也會有缺陷。

復雜性問題

它最主要的一個缺陷就是增加了代碼的復雜度。這是顯而易見的嘛,明明可以在接收到請求后就可以直接查詢數據庫獲得結果,卻偏偏要在中間插入多個層次,并且有可能每個層次只是簡單地做數據的傳遞。有時增加一個小小的需求也需要更改所有層次上的代碼,看起來增加了開發的成本,并且從調試上來看也增加了復雜度,原本如果直接訪問數據庫我只需要調試一個方法,現在我卻要調試多個層次的多個方法。

性能問題

另外一個可能的缺陷是,如果我們把每個層次獨立部署,層次間通過網絡來交互,那么多層的架構在性能上會有損耗。這也是為什么服務化架構性能要比單體架構略差的原因,也就是所謂的**“多一跳”**問題。

靈活性問題

過于剛性的分層結構可能使系統難以適應變化。在一些需求頻繁變更的項目中,可能需要更靈活的架構設計。

那我們是否要選擇分層的架構呢?答案當然是肯定的。

你要知道,任何的方案架構都是有優勢有缺陷的,天地尚且不全何況我們的架構呢?分層架構固然會增加系統復雜度,也可能會有性能的損耗,但是相比于它能帶給我們的好處來說,這些都是可以接受的,或者可以通過其它的方案解決的。我們在做決策的時候切不可以偏概全,因噎廢食。

五、回顧&小結

在系統設計中,分層架構是一種強大而常見的設計模式。它通過將系統劃分為不同的層次,每個層次專注于特定功能,提高了系統的可維護性、可擴展性和模塊化。

分層架構有著多種形式,如MVC、OSI網絡模型、TCP/IP協議等,適用于不同領域和問題。這種設計模式的優勢包括模塊化、復用性和橫向擴展的便利性。

然而,分層架構也存在一些缺陷,包括增加代碼復雜性、性能損耗以及過于剛性可能導致難以適應變化。在選擇架構時,需要權衡各方面的利弊,根據項目需求和特點做出明智的決策。

分層架構是項目中用到的最多的架構模式之一,核心思想是歸類和解耦,實現有多種方式,不應局限于三層,四層,也可能是兩層,五層,六層,具體以實際的項目為準。

實際每一層還會有一些變化,不同的設計模式和架構模式實現的分層和代碼的組織方式也是不同的,沒有完全一樣的架構,合適的就是最好的。

總體而言,分層架構為軟件系統提供了一種有力的組織和設計方式,為系統的健壯性和可維護性奠定了基礎。

![LeetCode [簡單] 283. 移動零](http://pic.xiahunao.cn/LeetCode [簡單] 283. 移動零)

)

與SimaPro碳足跡分析)

真題解析#中國電子學會#全國青少年軟件編程等級考試)