多孔材料的水吸附等溫線是一個非常重要的參數,但這一參數的獲得并不容易。這是因為多孔材料種類過多、結構多元,通過實驗和計算的方式獲得水吸附等溫線數據成本過高,耗時過長。

華中科技大學的李松課題組,建立了一個兩步機器學習模型,訓練 AI 通過材料的結構參數預測水吸附等溫線參數和后續應用性能。

作者|加零

編輯|雪菜、李慧、三羊

在水凈化、水脫鹽、水收集和吸附熱轉換等過程中,多孔材料有著巨大的應用。這些吸附驅動應用中,諸如表面親水性、解吸滯后性和吸水性等結構特性,都可能影響多孔材料的性能。這些結構特性都可以從水吸附等溫線 (water adsorption isotherms) 中獲得。

那么,如何獲得材料的水吸附等溫線呢?

如果以實驗的方式,獲得幾種吸附劑的水吸附等溫線并不困難,但多孔材料種類眾多,如劍橋結構數據庫中已錄入 10 萬余種多孔材料數據,對它們一一合成和測試顯然是不合理的。

如果以計算的方式,通過吸附劑晶體結構分子模擬可以得到水吸附等溫線,但計算成本極高,難以大規模預測。

而機器學習能夠歸納處理大批量的數據,并從中提取規律,且在材料性質預測中有一定的應用案例。基于此,來自華中科技大學的李松課題組建立機器學習模型,訓練 AI 提取多孔材料結構參數以預測水吸附等溫線,并在此基礎上進一步估算各種吸附劑的冷卻性能和后續應用。

成果已發表在「Journal of Materials Chemistry A」期刊上

論文鏈接:

Machine learning-assisted prediction of water adsorption isotherms and cooling performance - Journal of Materials Chemistry A (RSC Publishing)

01 實驗過程

數據集:EWAID 數據庫

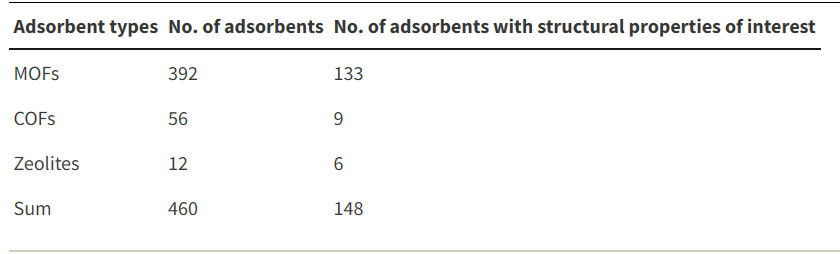

研究者從 3.0 版的水吸附等溫線數據庫?EWAID?中選擇了 460 種納米多孔吸附劑,包括金屬-有機骨架 (MOFs)、共價有機骨架 (COFs) 和具有確定晶體結構的沸石 (zeolites) ,通過文獻調研獲取其水吸附等溫線數據。

EWAID:experimental water adsorption isotherm database

在選取的 460 種吸附劑中有 148 種具有所有的結構特征,相關結構參數為可達表面積 (Sa) 、有效孔容 (Va) 和孔徑 (Dp) 。

采用通用吸附等溫線模型 (UAIM, universal adsorption isotherm model) 擬合 148 種吸附劑的水吸附等溫線,得到材料在不同壓力 (P) 下 298K 的吸水量 (W)。

將吸附劑的結構特征和吸附性能數據 (Sa、Va、Dp、 P 和 W) 輸入機器學習模型進行訓練。

從 EWAID 中選擇的吸附劑

從 EWAID 中選擇的吸附劑

模型架構:兩步 ML 策略

研究者們開發了兩步 ML 策略:

從數據庫中提取多孔材料的結構參數 (Sa、Va、 Dp) 和吸附壓力 P 作為參數,輸入 ML: S-I 模型,利用機器學習對水吸附等溫線進行預測。

估計出水吸附等溫線后,提取 3 個參數:飽和吸附容量 (Wsat),等溫線的階躍位置 (α) 和亨利常數 (KH) ,輸入 ML: I-P 模型。計算吸附式制冷系統的性能系數 (COPC, the coefficient of performance for cooling) 和吸附劑/水工質對的比制冷效果 (SCE, specific cooling effects),評價其吸附冷卻性能。

兩步機器學習策略示意圖

兩步機器學習策略示意圖

算法訓練:RF 和 ANN 綜合應用

采用 Scikit-learn 模塊開發機器學習模型,采用 RF(隨機森林) 和 ANN 兩種算法進行兩步機器學習訓練。

數據集 80% 的樣本被隨機選取作為訓練集,其余 20% 作為測試集。

訓練過程中,為了確定算法的最優超參數 (hyper-parameters) ,采用五重交叉驗證的方法測試不同超參數組建立的模型,根據測定系數 R2?確定最優超參數。

02 從結構到等溫線:S-I 流程

性能驗證:數據庫內等溫線預測

RF 準確性優于 ANN

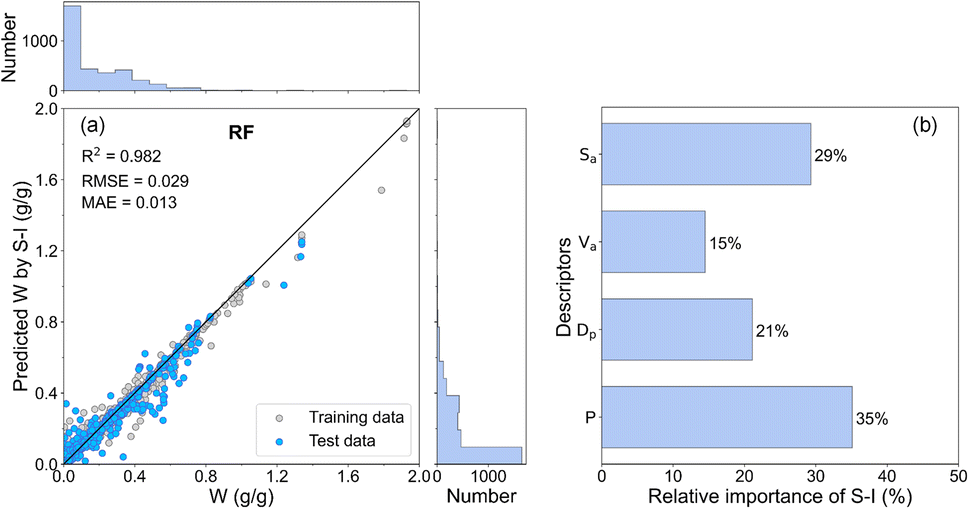

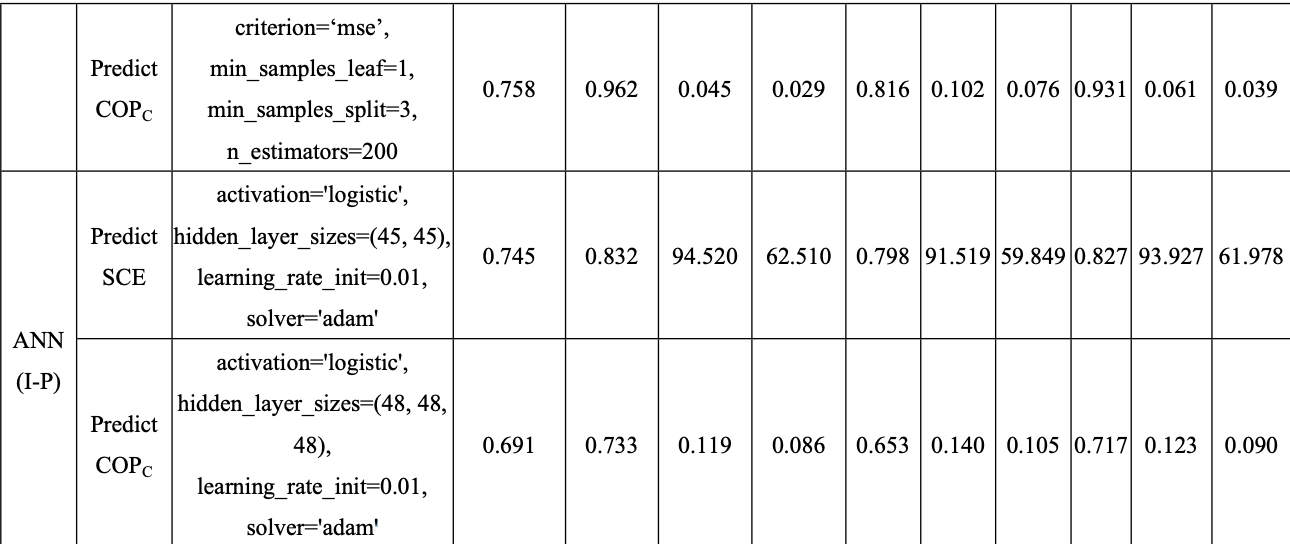

根據 148 種訓練吸附劑的結構特征和吸附性能數據 ?(Sa、 Va、 Dp、 P 和 W),采用 ML 模型對水吸附等溫線進行預測。由下表可知, RF 模型在預測水吸附等溫線方面具有較高的準確性。

RF 和 ANN 預測精度

RF 和 ANN 預測精度

由下圖 a 可見,這些吸附劑的吸水量分布在 0 ~ 2.0 g/g 之間,大部分在 0 ~ 0.8 g/g 之間。

由下圖 b 的相對重要性分析可見,吸附壓力 (P) 對吸水量影響最大,二者成正相關。在固定壓力下,吸附劑的結構特征,特別是表面積和孔隙體積決定吸水量多少。

RF 模型對吸水性的相關預測

RF 模型對吸水性的相關預測

RF 模型預測的精度更高

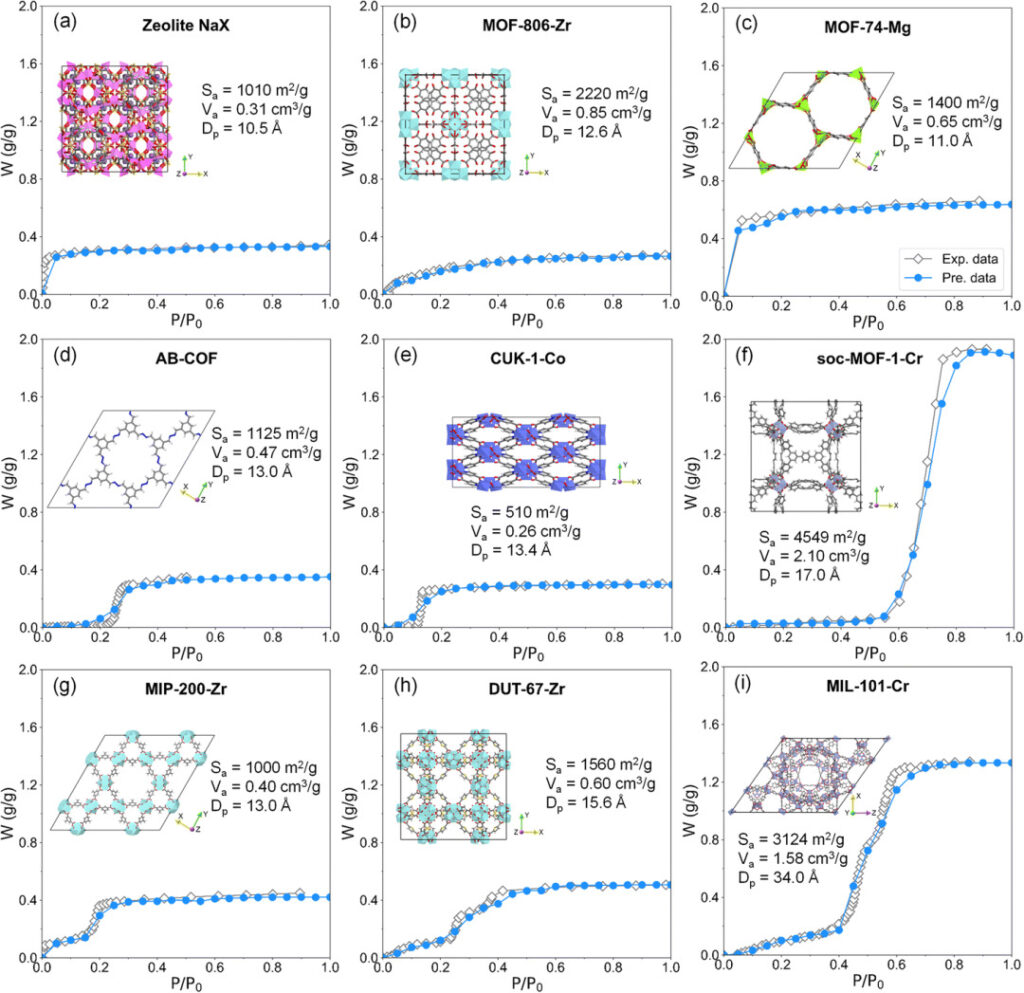

將數據庫中具有不同結構特性的幾種典型吸附劑作為實驗對象,對比 EWAID 實驗數據和 RF 模型預測的水吸附等溫線。

數據庫中主要有 4 種水吸附等溫線類型,I 型(圖 a、c 所示的倒 L 形),V 型(圖 d、f 所示的典型 S 形),IV 型和 VI 型(圖 g、i 所示的兩個或多個吸附步驟的形狀)。

由下圖可見,無論等溫線的類型和吸附材料的結構性質如何,吸附等溫線預測值與實驗值均具有較高的一致性,這驗證了 RF 模型的高精度。

水吸附等溫線預測結果:灰色表示 EWAID 實驗數據,藍色表示 RF 模型預測數據

RF 可識別微小結構差異,靈敏度更高

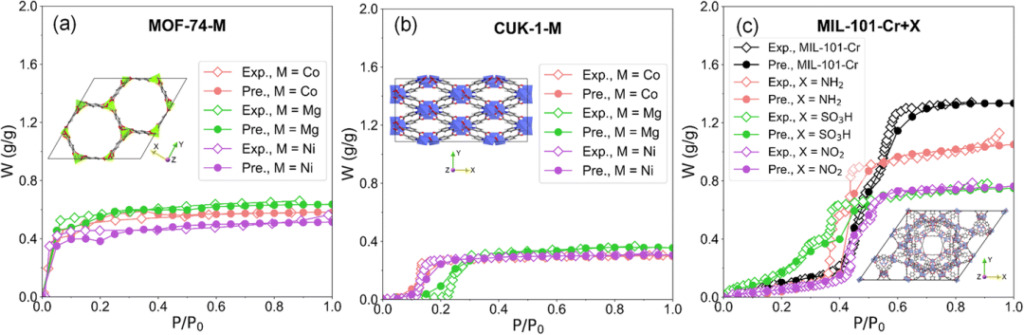

改變 MOF 族吸附劑的金屬 (MOF-74-M 和 CUK-1-M,M = Co,Mg,Ni) 和功能基 (MIL-101-Cr + X,X = NH2,SO3H,NO2) 研究結構差異導致的水吸附等溫線變化。

改性后結構參數見下表:

吸附劑的結構特征

對應的水等溫線預測結果見下圖:

水等溫線預測結果 菱形表示 EWAID 實驗數據,圓點表示 RF 預測結果

針對結構差異微小的吸附劑,RF 模型準確地預測了水吸附等溫線的差異,展現了高精度和高靈敏度。

性能拓展:數據庫外等溫線預測

為了進一步驗證 RF 模型的適應性,研究者們選擇 EWAID 數據庫中不包含的吸附劑 (ZJU-210-Al,NU-405-Zr和 iso-NU-1000-Zr ) 進行測試,結果如下圖。

水等溫線預測結果 灰色表示實驗數據,藍色表示 RF 模型預測數據

由圖 a、b 可見,RF 模型對 ZJU-210-Al 和 NU-405-Zr 的水吸附等溫線有較好的預測。在圖 c 中,RF 模型對 ISO-NU-1000-Zr 的高壓吸水量預測值低于實驗值。

這一預測偏差的產生,可能是因為 EWAID 數據庫中沒有足夠數量的高吸附量樣本(吸水量 > 0.8 g/g),也可能是對 ISO-NU-1000-Zr 的結構描述不充分。

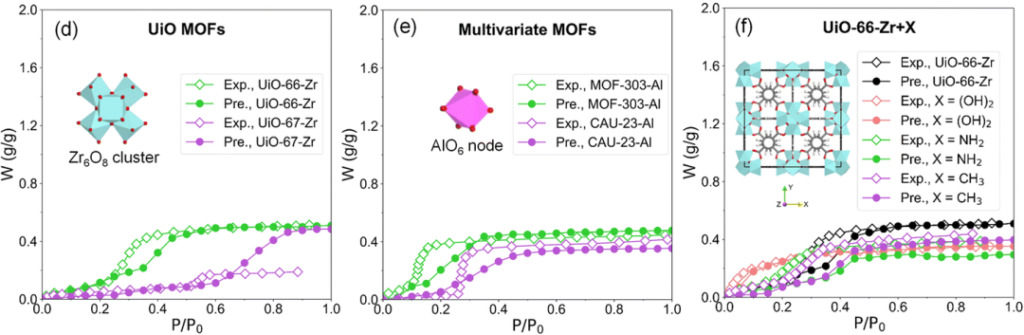

對具有微小結構差異的吸附劑開展研究,結果如下圖:

水等溫線預測結果 菱形表示 EWAID 實驗數據,圓點表示 RF 預測結果

UiO-67-Zr 與 UiO-66-Zr 相比,配體的附加苯環有疏水性,在圖 d 中,UiO-67-Zr 的水吸附等溫線向高壓方向移動。

MOF-303-Al 與 CAU-23-Al 相比有更高的親水性,在圖 e 中,MOF-303-Al 表現了更小的階躍位置,水吸附等溫線向低壓方向移動。

按表面親水性 UiO-66-Zr + (OH)2?> UiO-66-Zr + NH2?> UiO-66-Zr + CH3?的順序進行 RF 模型預測。在圖 f 中,UiO-66-Zr + NH2?和 UiO-66-Zr + CH3?等溫線階躍位置的預測值大于實驗值,向高壓方向移動,說明 RF 模型高估了它們的疏水性。

這一偏差的產生,可能是因為在 RF 模型中對吸附劑表面特性的描述符不夠豐富,不能有效區分同族但具有不同表面親水性的吸附劑。

綜上,RF 模型對數據庫外的多孔材料水吸附等溫線預測精度較高,且一定程度上可以分辨材料的結構差異。但相比數據庫內的材料預測,會產生一些偏差。可通過補充訓練數據,豐富結構特性描述符等方式修正這些偏差。

03 從等溫線到性能:I-P 流程

參數提取:COPC?和 SCE

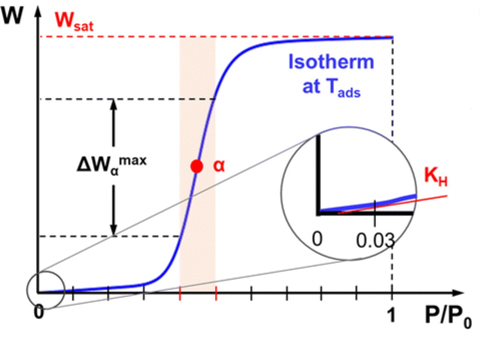

以 ML 模型預測的水吸附等溫線為基礎,提取三個描述符:飽和吸附容量 (Wsat) ,等溫線的階躍位置 (α) 和亨利常數 (KH),對吸附式制冷 (ACs, adsorption chillers) 的性能進行分析。

吸附等溫線特征示意圖

吸附式制冷性能可根據性能系數 (COPC,the coefficient of performance for cooling) 和吸附劑/水工質對 (adsorbent/water working pairs) 的比制冷效果 (SCE,specific cooling effects) 這兩個參數進行評估。

使用描述符 (Wsat,α,KH) ,ML 模型可以快速獲得 ?COPC?和 SCE,而不需要復雜的計算過程。

性能預測:等溫線參數與性能的關系

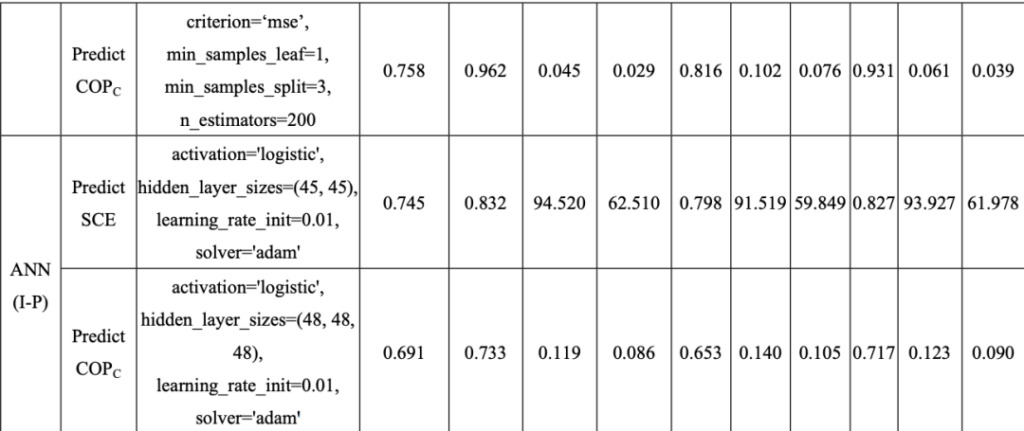

根據 460 個吸附劑/水工質對的吸附等溫線特征?(Wsat,α,KH),采用 ML 模型對 SCE 和 COPC?進行預測。由下表可知,RF 模型在預測 SCE 和 COPC?方面均具有較高的精度。

RF 和 ANN 預測精度

由下圖 a 和 b 可見,絕大多數工質對的 SCE 和 COPC?分別位于 0.400 kJ/kg 和 0.4-0.8 的范圍內。

由下圖 c 和 d 的相對重要性分析可見,Wsat?在確定 SCE 中占 46% 的重要性,KH?在確定 COPC?中占 58% 的重要性,這意味著 Wsat?和 SCE、KH?和 COPC?之間存在很強的相關性。

RF 對 SCE 和 ?的預測值及相關性分析

從下圖可以得知,當三個參數的范圍為:Wsat = 0.2-0.8 g/g,α = 0.1-0.3,KH = 10-4 - 10-1 (mol/kg·Pa) 時,冷卻性能可維持在 (SCE > 200kJ kg-1,COPC??> 0.7) 這一范圍內,此時水吸附等溫線為 V 型。

148種吸附劑的 Wsat、α、KH?和冷卻性能之間的關系

04 材料科研新范式離不開機器學習

材料科學的指導思想可以總結為四種范式:

- 經驗的試錯方法;

- 物理和化學規律;

- 計算機模擬;

- 大數據驅動的科學。

20 世紀 90 年代,Rao 等人在研究陶瓷基復合材料 (CMC) 時,運用 ANN 進行模擬,這是機器學習在材料科學中的開創性應用。

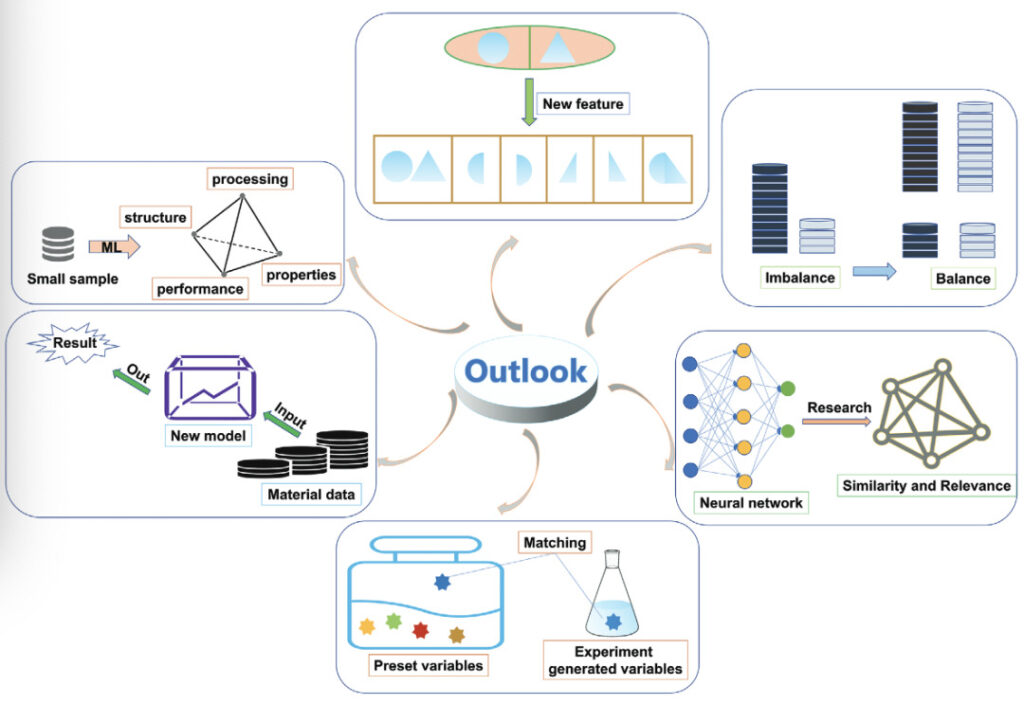

隨著科技的發展,第四種范式融合了其他三種范式的優勢,近年來,機器學習在材料科學領域可謂是火熱,材料的發現、制備和性能分析驗證等方向都有它的身影。

機器學習在材料科學中的應用

但是,想讓機器學習直接賦能于材料實際應用,研究者們仍然任重道遠。

機器學習為我們提供了「結構—性能」的視角,期待研究者們與 AI 協作,真正實現識結構、知性能、促創新,共同探索材料科學新的未來。

參考文獻:

[1]https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/TA/D3TA03586G

[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235249282201741X

![LeetCode [簡單] 283. 移動零](http://pic.xiahunao.cn/LeetCode [簡單] 283. 移動零)

)

與SimaPro碳足跡分析)

真題解析#中國電子學會#全國青少年軟件編程等級考試)