1、數據交換技術:電路交換、報文交換與分組交換

????????網絡核心部分的關鍵設備是路由器,其工作方式是分組交換。要理解分組交換,必須先了解其前兩種技術。

1. 電路交換 (Circuit Switching)

核心思想:通信前必須預先建立一條專用的物理通路,在整個通信期間獨占該通路,直至通信結束后釋放。過程分為三步:建立連接 → 通信 → 釋放連接。

- 典型例子:傳統的電話網絡。

- 特點:通信過程中,數據直通傳輸,無存儲轉發時延。

優點 | 缺點 |

1. 傳輸時延小:通路專用,數據直達。 | 1. 建立連接時間長。 |

2. 數據有序傳輸。 | 2. 線路利用率低:獨占資源,即使空閑也不能被他人使用。 |

3. 無沖突。 | 3. 靈活性差:通路中任何一點故障都需要重新建立連接。 |

4. 實時性強。 | 4. 難以進行差錯控制。 |

結論:不適合突發性很強的計算機數據通信。

2. 報文交換 (Message Switching)

核心思想:采用存儲轉發機制。以整個報文(Message)為傳輸單位。每個節點接收整個報文并存儲下來,然后為其選擇一條合適的空閑線路,轉發到下一個節點。

- 特點:無需建立專用通路。

優點 | 缺點 |

1. 無建立連接時延:隨時可發送。 | 1. 轉發時延高:必須接收完整個報文后才能轉發。 |

2. 線路利用率高:動態分配線路。 | 2. 對節點緩存要求高(報文大小不定)。 |

3. 支持差錯控制。 | 3. 出錯重傳代價大(重傳整個報文)。 |

3. 分組交換 (Packet Switching)

核心思想:報文交換的改進版。先將較長的報文劃分為若干個等長的分組(Packet),每個分組加上包含目的地址、源地址等控制信息的首部。然后以分組為單位進行存儲轉發。

- 典型例子:現代互聯網(Internet) 的核心技術。

- 特點:繼承了報文交換的優點,并克服其缺點。

優點 | 缺點 |

1. 高效:分組較小,便于存儲管理,轉發時延低。 | 1. 存在存儲轉發時延(但比報文交換小)。 |

2. 靈活:每個分組可獨立選擇路由。 | 2. 需要傳輸額外開銷(每個分組的首部)。 |

3. 可靠:出錯重傳代價小(只需重傳出錯的分組)。 | 3. 若管理不當,可能出現失序、丟失或重復分組。 |

4. 線路利用率高。 |

分組交換的兩種服務方式:

- 數據報 (Datagram):每個分組獨立路由。可能失序。(如IP協議)

- 虛電路 (Virtual Circuit):通信前先建立一條邏輯連接,所有分組沿此路徑傳送。保證有序。(如幀中繼、ATM)

4、三種交換方式的對比總結

特性 | 電路交換 | 報文交換 | 分組交換 |

傳輸單位 | 比特流 | 報文 | 分組 |

通信路徑 | 專用物理通路 | 非專用 | 非專用 |

建立連接 | 需要 | 不需要 | 數據報不需要,虛電路需要 |

存儲轉發 | 不支持 | 支持 | 支持 |

傳輸時延 | 小(幾乎無時延) | 大(存儲轉發時延長) | 中(存儲轉發時延較小) |

線路利用率 | 低 | 高 | 高 |

靈活性/可靠性 | 低 | 中 | 高 |

適用場景 | 語音、視頻等實時通信 | 已被分組取代 | 突發式計算機數據通信 |

核心結論:分組交換在線路利用率和可靠性上取得了最佳平衡,因此成為計算機網絡(尤其是Internet)核心部分的首選技術。

2、計算機網絡的分類

計算機網絡可以從不同維度進行分類,以下是常見的分類方式:

1. 按分布范圍分類

類型 | 分布范圍 | 典型例子 |

廣域網 (WAN) | 幾十到幾千公里(國家、洲際) | Internet、公共電話網 |

城域網 (MAN) | 幾到幾十公里(城市) | 城市寬帶網、有線電視網 |

局域網 (LAN) | 1公里左右(校園、辦公樓) | 以太網(Ethernet)、Wi-Fi |

個域網 (PAN) | 10米以內(個人區域) | 藍牙(Bluetooth)、ZigBee |

2. 按傳輸技術分類

- 廣播式網絡:所有主機共享一個通信信道。一臺主機發送數據,網絡中的所有其他主機都能收到。需要地址來標識目標主機(如早期的以太網)。

- 點對點網絡:使用分組存儲轉發和路由選擇機制。一條物理線路只連接一對主機(如PPP協議)。Internet是最大的點對點網絡。

3. 按拓撲結構分類

指網絡中節點和鏈路的幾何排列形狀。

- 總線型:所有設備連接在一條總線上。優點:結構簡單,易于擴展。缺點:重負載時通信效率不高、故障診斷難,總線故障則全網癱瘓。

- 星型:所有節點都連接到一個中央節點(如交換機)。優點:易于管理、維護,單點故障不影響其他節點。缺點:成本高、中央節點故障則全網癱瘓。

- 環型:節點通過接口連接成一個閉合環。優點:簡化路徑選擇。缺點:任意節點故障可能導致全網癱瘓。

- 網狀型:節點之間的連接是任意的,沒有規律。優點:可靠性極高。缺點:結構復雜,成本高。Internet的核心部分常采用網狀拓撲。

4. 按使用者分類

- 公用網:面向公共運營、為社會所有人服務的網絡(如中國電信的網絡)。

- 專用網:為滿足特定單位或部門的需要而建造的網絡,不向外部用戶提供服務(如軍隊、鐵路、銀行系統的內部網絡)。

5. 按交換技術分類

- 電路交換:建立一條專用的物理通路(如電話網絡)。

- 報文交換:以整個報文為單元進行存儲轉發。

- 分組交換:將報文分割成更小的分組進行存儲轉發。是現代計算機網絡的主流技術(如IP網絡)。

3、計算機網絡性能指標

1、核心性能指標解析

指標 | 定義 | 計算公式 | 關鍵特性 |

速率 | 節點在數字信道上傳送數據的速率(數據傳輸速率) | - | 單位:b/s、kb/s(103)、Mb/s(10?)、Gb/s(10?) |

帶寬 | 通信線路的理論最高數據傳輸速率(單位時間最大傳輸能力) | - | 單位:b/s(注意:原指頻率范圍Hz,網絡中特指最高數據傳輸速率) |

吞吐量 | 單位時間內通過網絡的實際數據量(實測值) | - | 實際性能 ≤ 帶寬(受協議開銷、擁塞等影響) |

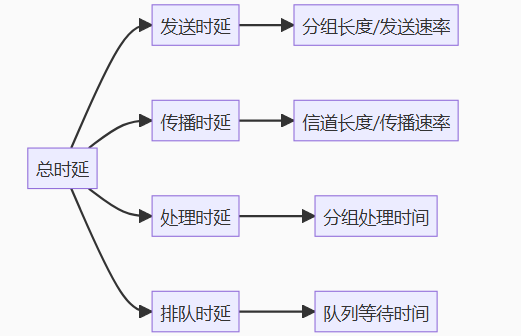

時延 | 數據從網絡一端到另一端的總時間 | 總時延 = 發送時延 + 傳播時延 + 處理時延 + 排隊時延 | 四部分時延共同作用 |

2、時延深度分解

1、發送時延(傳輸時延)

- 本質:節點將數據推送到鏈路上的時間

- 公式:

發送時延 = 分組長度 (bit) / 發送速率 (b/s) - 示例:發送10KB文件(81,920 bit),帶寬1Gb/s(10? b/s)→ 0.082 ms

2、傳播時延

- 本質:電磁波在介質中傳播的時間(光速限制)

- 公式:

傳播時延 = 信道長度 (m) / 傳播速率 (m/s) - 傳播速率:

- 光纖/銅纜:≈2×10? m/s(真空光速的2/3)

- 衛星通信:270 ms(地球同步軌道往返)

- 示例:北京到上海光纖(1,300 km)→ 6.5 ms

3、處理時延

- 組成:檢錯(CRC校驗)、路由查找、協議解析等

- 典型值:路由器處理≈1~100 μs(與硬件性能相關)

4、排隊時延

- 動態變化:取決于網絡擁塞程度(遵循M/M/1排隊模型)

- 擁塞時劇增:

- 輕載時≈0 ms

- 負載80%時急劇上升(指數增長)

考試注意:通常忽略處理時延和排隊時延(除非題目特別說明)

3、衍生指標

指標 | 定義 | 公式 | 應用意義 |

時延帶寬積 | 鏈路可容納的最大比特數(比特為單位的鏈路“容量”) |

| 評估鏈路利用率(如衛星鏈路需大緩沖區) |

往返時延(RTT) | 發送端發出分組 → 收到接收端確認的總時間 |

| 關鍵影響TCP性能(超時重傳、滑動窗口) |

信道利用率 | 信道處于數據傳輸狀態的時間占比 |

| 過高引發擁塞(理想值:30%~60%) |

4、總結

- 核心概念:務必清晰區分網絡、互連網和互聯網(因特網)。

- 核心組成:記住硬件、軟件、協議三要素,以及邊緣部分/資源子網和核心部分/通信子網的功能劃分。

- 分類方式:重點是分布范圍(WAN/MAN/LAN/PAN)和拓撲結構(總線、星型、環型、網狀)的分類及其優缺點。

- 技術本質:現代計算機網絡(Internet)是基于分組交換技術的、點對點的、網狀結構的廣域網。

????????為了幫助大家更好地掌握本文關于‘計算機網絡的基本概念-2’的核心,我特意準備了下面的思維導圖。

和insubclass())

里的函數是否調用成功)

:不依賴Hadoop搭建Spark環境)

)

)