文章目錄

- 前言🥝

- 電路交換🍋

- 電路交換技術的優缺點

- 電路交換的資源分配機制

- 報文交換🍋

- 報文交換技術的優缺點

- 存儲轉發技術

- 分組交換🐦?🔥

- 分組交換的過程

- 分組交換解決的關鍵問題

- 傳輸過程的關鍵參數

- 工作原理

- 分組傳輸時延計算

- 網絡擁塞的核心問題:排隊時延與分組丟失

- 輸出緩存的基本作用

- 轉發表與路由選擇協議

- 電路交換與分組交換的對比🤔

- 電路交換的問題與優勢

- 分組交換的爭議

- 分組交換的效率優勢:帶寬共享的數學模型

- 突發流量下的性能對比:單用戶案例

前言🥝

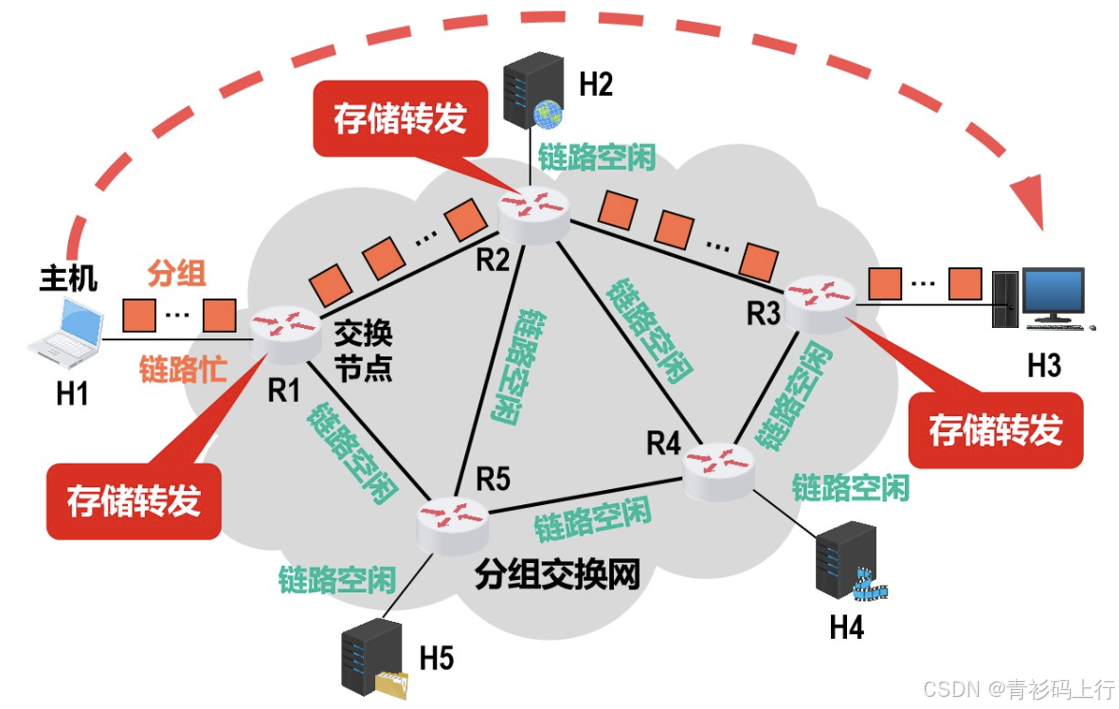

在網絡核心部分起重要作用的是路由器(Router),它對收到的分組進行存儲轉發來實現分組交換。要了解分組交換的原理,首先要學習電路交換和報文交換的相關概念。

電路交換🍋

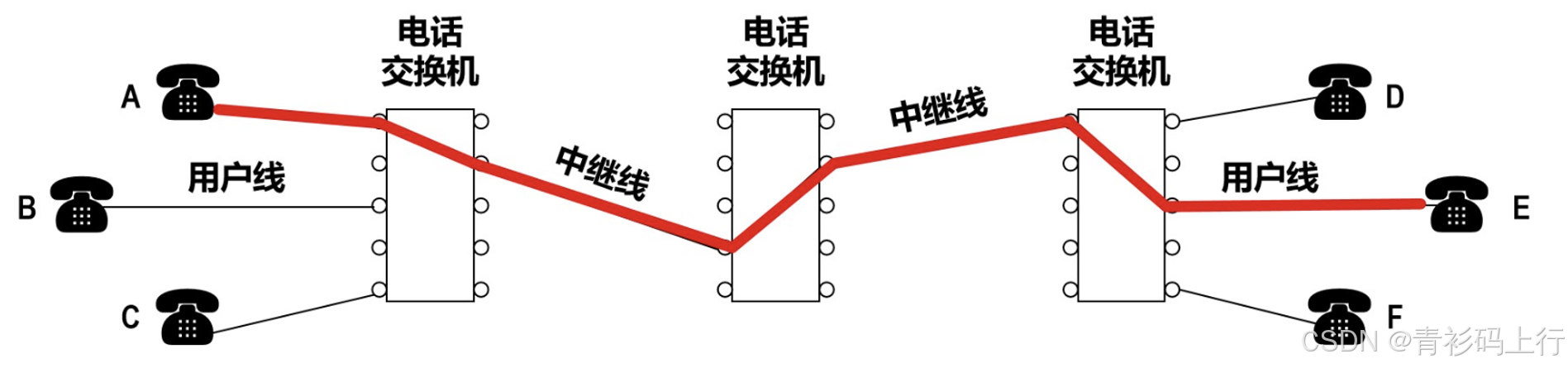

?在早期專為電話通信服務的電信網絡中(傳統電話網),需要使用很多相互連接起來的電話交換機來完成全網的交換任務。電話交換機接通電話線的方式就是電路交換(Circuit Switching)。

?在電路交換網絡中,當兩個終端設備(如電話機、主機)要進行通信時,首先需要在網絡中建立一條專用的通信路徑。這條路徑會貫穿所有中間節點(如交換機),并且在通信期間,這些節點會為這次連接預留必要的資源,包括:每一段鏈路的帶寬(傳輸速率)和節點內部的緩存空間。

?從通信資源分配的角度看,交換(Switching)實際上就是以某種方式動態地分配傳輸線路的資源。使用電路交換進行通信的三個步驟如下:

- 建立連接:開始占用通信資源

- 通話:即傳輸數據,一直占用通信資源

- 釋放連接:歸還通信資源

?在電路交換中,電路建立后,除源節點和目的節點外,電路上的任何節點都采取直通方式發送數據和接收數據,即不存在存儲轉發所耗費的時間。在電路交換的整個通信階段,比特流連續地從源節點直達目的節點,就好像在一個管道中傳送。

電路交換技術的優缺點

電路交換技術的優點:

- 資源預留機制:在通信開始前,系統就為該次通信分配了足夠的帶寬和緩存資源,保證了通信過程的穩定性。

- 恒定的傳輸速率:因為資源被獨占,所以發送方可以以固定速率向接收方發送數據,不會有擁堵或排隊現象。

- 低延遲、高可靠性:對于實時性要求高的應用(如語音、視頻會議),這種特性非常重要。

- 連接狀態維護:所有沿途的交換設備都會記錄當前連接的狀態信息,以便正確轉發數據流。

電路交換技術的缺點:

- 資源利用率低:即使通信雙方暫時沒有數據傳輸,所預留的資源也不能被其他用戶使用,造成浪費。

- 不適合突發性通信:例如網頁訪問、文件下載等場景,數據流量波動大,使用電路交換效率不高。

- 建立連接需要時間:對于短時間的通信來說,建立連接的時間可能占比較高,影響效率

?計算機之間的數據傳送往往是突發式(高頻、少量)的,當使用電路交換來傳送數據時,被用戶占用的通信線路資源在絕大部分時間里都是空閑的,其利用率低。

一個典型的電路交換網絡架構:

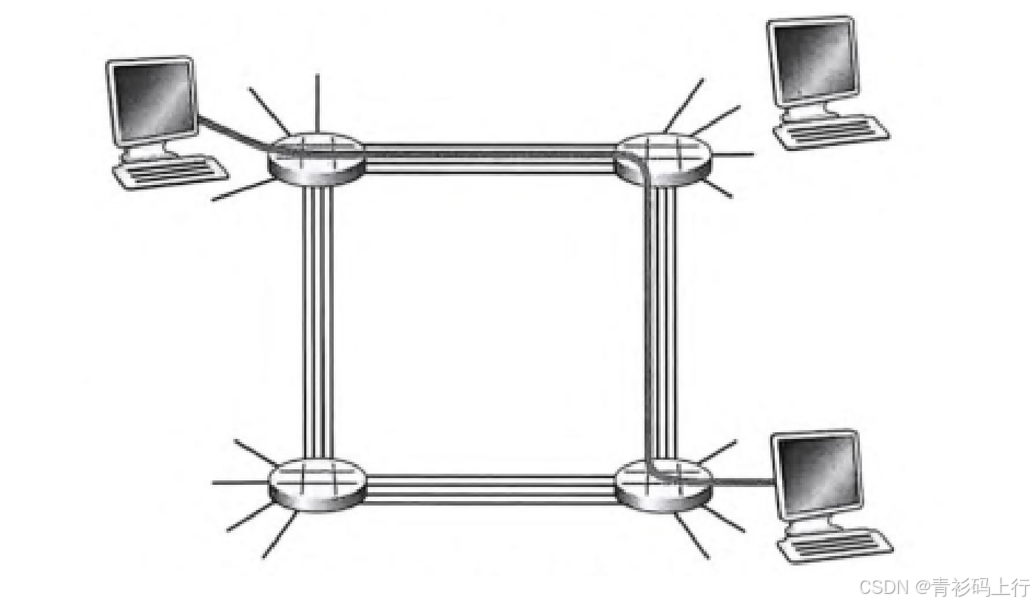

?該網絡由4臺電路交換機通過4條鏈路互聯構成,形成了一個穩定的通信骨架。每條鏈路被劃分為4條獨立的"電路",這一設計使得每條鏈路能夠同時支持4條并行的連接,如同一條四車道的高速公路,每條車道(電路)可獨立承載數據傳輸任務。

電路交換的資源分配機制

假設每條鏈路的總傳輸速率為1Mbps,每條鏈路被劃分為4條電路。那么:

- 單條電路的帶寬 = 1Mbps/4=250kbps

- 端到端連接的帶寬:若通信路徑經過兩條鏈路(如鏈路1和鏈路2),則總可用帶寬為

250kbps×2=500kbps,這條連接在通信期間獨占這兩條電路的250kbps帶寬,即使鏈路上的其他電路空閑,也不會被其他連接使用。

?在電路交換網絡中,為了在一條物理鏈路上同時傳輸多路信號,提高資源利用率,通常采用頻分復用(FDM)或時分復用(TDM)技術。這兩種技術分別通過劃分頻率或時間資源,實現多路信號的并發傳輸。

報文交換🍋

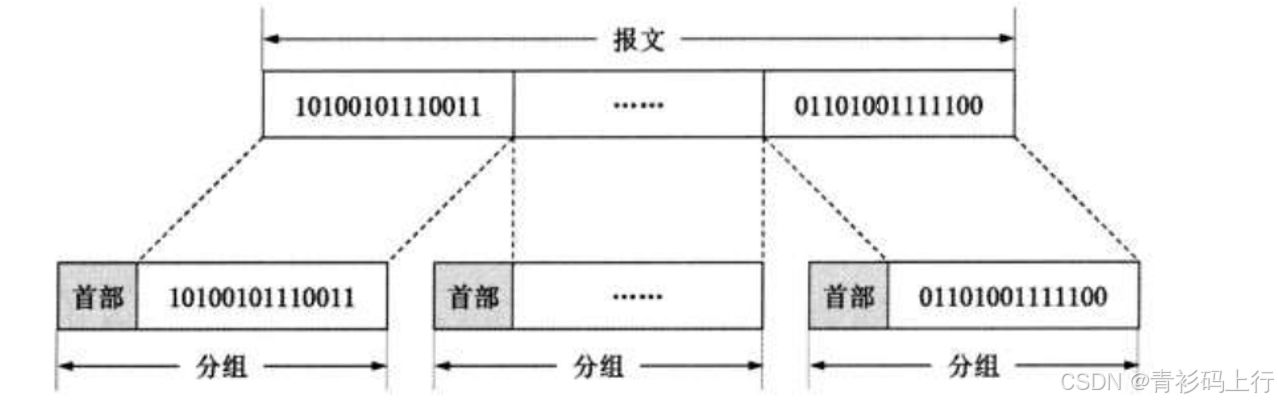

?數據交換的單位是報文,用戶數據加上源地址、目的地址等信息后,后封裝成報文(Message)。

?報文交換采用存儲轉發技術,整個報文先傳送到相鄰的節點,全部存儲后查找轉發表,轉發到下一個節點,如此重復,直至到達目的節點。每個報文都可單獨選擇到達目的端的路徑。

報文交換技術的優缺點

報文交換技術的優點:

- 無建立連接時延:通信前無須建立連接,沒有建立連接時延,用戶可隨時發送報文。

- 靈活分配線路:交換節點存儲整個報文后,選擇一條合適的空閑線路,轉發報文。若某條傳輸路徑發生故障,則可重新選擇另一條路徑傳輸數據。

- 線路利用率高:報文在一段鏈路上傳送時才占用這段鏈路的通信資源。

- 支持差錯控制:交換節點可對緩存下來的報文進行差錯檢驗。

報文交換技術的缺點:

- 轉發時延高,緩存開銷大,錯誤處理低效。

存儲轉發技術

?想象你正在通過快遞公司寄送一個包裹。快遞員不會在你剛放入包裹的一部分時就出發,而是需要等待整個包裹裝箱完成后,才開始運輸。這種“先接收完整數據再轉發”的方式,正是存儲轉發傳輸的核心思想。

?路由器的工作原理與之類似,路由器作為數據的中轉站,必須完整接收一個報文 / 分組的所有比特后,才能開始向下一跳鏈路傳輸。這一過程分為兩個關鍵階段:

- 存儲階段:路由器緩存整個分組,確保數據完整性。

- 轉發階段:路由器將完整分組通過出鏈路發送到下一個節點。

?當然了,這其中也包括對于數據進行必要的驗證,確認數據是完整的一個驗證的過程。

分組交換🐦?🔥

?分組交換也采用存儲轉發技術,但解決了報文交換中報文過長的問題。若報文太長,則對交換節點的緩存容量就有很大的需求,在錯誤處理方面也比較低效。

?待發送的整塊數據通常被稱為報文(Message)。將較長的報文劃分成若干個較小的等長數據段,在每個數據段前面添加一些由必要的控制信息(例如源地址和目的地址等)組成的首部(Header),這樣就構造出了一個個的分組(Packet)。分組是在分組交換網上傳送的數據單元。

分組交換的過程

分組交換:

- 發送方:構造分組,發送分組

- 交換節點:緩存分組,轉發分組

- 接收方:接收分組,還原報文

?具體過程:源主機將分組發送到分組交換網中,分組交換網中的分組交換機收到一個分組后,先將其緩存下來,然后從其首部中提取出目的地址,按照目的地址查找自己的轉發表,找到相應的轉發接口后將分組轉發出去,把分組交給下一個分組交換機。經過多個分組交換機的存儲轉發后,分組最終被轉發到目的主機。

?在傳輸過程中,分組會經過多個分組交換機(如路由器),每個交換機會根據當前網絡狀況動態選擇最佳路徑。所以,每個數據包其實是獨立傳輸的。可能經過北京→上海→廣州的路徑。也可能選擇北京→武漢→廣州的路線。這種"智能路徑規劃"使得某條鏈路故障時,數據包可自動繞行,也可以使得整體網絡資源得到更高效的利用

分組交換解決的關鍵問題

分組交換解決了很多關鍵的問題,主要體現在:

-

故障容錯能力:比如某條路徑故障時,數據包可自動選擇備用路徑。2019年某運營商海底光纜中斷時,全球互聯網流量自動繞開故障鏈路,正是分組交換的路由重選功能發揮了作用。

-

高效資源利用:傳統電路交換需獨占通信資源,而分組交換允許多個數據流共享同一條鏈路。不同數據包可共享鏈路,如同高速公路的多車道設計,大大提高了網絡資源的使用效率。

-

按需分配帶寬:突發大流量時,可動態調整各數據包的傳輸優先級。

傳輸過程的關鍵參數

?傳輸速率與延遲 通信鏈路的傳輸速率用bps(bit per second)表示。以家庭寬帶為例,100Mbps

的網絡意味著每秒可傳輸1億比特數據。假設一個分組大小為1500字節(即12,000比特),100Mbps

?鏈路上的傳輸時間計算如下: 傳輸時間 = 分組大小 ÷ 傳輸速率 = 12,000 bit ÷ 100,000,000 bps =

0.00012秒。

?當多路數據同時通過同一鏈路時,就會發生網絡擁塞。這就像高速公路高峰時段的車流擁堵。此時路由器會進行緩沖,導致分組排隊等待傳輸,從而增加整體延遲。這種現象在視頻會議中可能表現為畫面卡頓。

工作原理

工作原理:我們以源端系統 → 路由器 → 目的端系統的簡單網絡為例。

- 數據包構成:假設每個數據包(分組)包含L比特

- 鏈路速率:R bps(比特/秒)

源端發送分組:

在時刻 t=0源端開始發送分組1的第一個比特。

由于鏈路速率為 R,傳輸完整個分組需要時間 L/R秒。

到時刻 t=L/R,源端完成發送,分組1的全部比特已到達路由器并被緩存。

路由器轉發分組:

路由器在時刻 t=L/R開始處理分組1,此時它已存儲完整的分組數據。

路由器以同樣的速率 R 向出鏈路傳輸分組1,耗時 L/R秒。

到時刻 t=2L/R,分組1的全部比特已到達目的端系統。

所以,我們的總時延為:存儲轉發總時延 = 源端傳輸時間 + 路由器轉發時間 = 2L/R 秒。

在計算機網絡中,數據以分組(Packet)為單位傳輸。每個分組的傳輸過程包含這兩個關鍵時間參數:

- 傳輸時延:將分組所有比特推入鏈路所需的時間,計算公式為 D=L/R(L為分組長度,R為鏈路帶寬)

若分組長度L=1500字節(12000比特),鏈路速率R=2Mbps,則傳輸時延

D=12000/(2×106)=0.006秒=6毫秒 - 傳播時延:電信號在物理介質中傳播所需時間,取決于鏈路長度和傳播速度。

分組傳輸時延計算

我們以最簡單的單鏈路場景為例,分析從源主機發送第一個分組到目的地接收全部分組所需的總時間。假設:

- 分組大小為L bit

- 鏈路傳輸速率為R bit/s

- 傳輸過程中忽略傳播時延(光速傳播)和處理時延

多分組流水線傳輸,當傳輸路徑包含N條鏈路(即N-1臺路由器)時,時延計算需要考慮每條鏈路的傳輸時間。假設所有鏈路速率均為R,則:

- 單個分組的端到端時延 = N × (L/R)

- P個分組的總時延 = (P + N - 1) × (L/R)

網絡擁塞的核心問題:排隊時延與分組丟失

在分組交換網絡中,每臺路由器都扮演著"交通樞紐"的角色。當分組到達路由器時,需要經歷以下關鍵步驟:

- 輸入處理:檢查分組目的地址并確定輸出鏈路

- 排隊等待:若目標鏈路正在傳輸其他分組,新到達分組必須進入輸出緩存(OutputBuffer)排隊

- 傳輸轉發:鏈路空閑時從隊列頭部取出分組進行傳輸

這種因鏈路繁忙導致的等待時間稱為排隊時延,與固定存在的存儲轉發時延不同,排隊時延具有高度動態性,取決于網絡擁塞程度。

輸出緩存的基本作用

在分組交換網絡中,每臺路由器(或交換機)都會為連接的每條鏈路配置輸出緩存(也稱為輸出隊列)。這個緩存的作用類似于銀行柜臺前的等待隊伍:當客戶(分組)到達時,如果柜臺(鏈路)正在服務其他客戶(傳輸其他分組),新客戶必須先排隊等待。排隊通常采用先進先出(FIFO)原則,即先到達的分組優先傳輸。而路由器在完成當前分組的轉發后,才會從緩存中取出下一個分組繼續處理。(即存儲轉發)既然要排隊,那就會產生排隊時延。排隊時延 就是指分組在輸出緩存中等待傳輸的時間。

網絡擁塞的極端表現:分組丟失

轉發表與路由選擇協議

轉發表:路由器的“導航手冊”

?在因特網中,每一臺路由器都扮演著交通警察的角色,負責將數據包從源主機引導到目標主機。當數據包到達路由器時,路由器會根據其目的IP地址決定下一跳的出口鏈路。這一決策依賴于路由器內部的轉發表。

轉發表的工作原理:

- 地址匹配:IP地址具有層次結構(如 192.168.1.1 ),類似于郵政地址(國家-省-市-街道)。路由器會從目的地址中提取前綴(如 192.168.1 ),并在轉發表中查找匹配的路由條目

- 輸出鏈路選擇:每個路由條目包含一個網絡前綴和對應的輸出鏈路。例如,若目標地址匹配192.168.1.0/24 ,路由器會將數據包發送到與該網絡相連的接口

- 路由選擇協議:自動構建導航圖

轉發表的設置并非人工逐條配置,而是通過路由選擇協議自動完成。這些協議就像“道路規劃系統”,動態計算最優路徑并更新轉發表。他主要持續完成兩項核心任務:

- 路徑發現:動態探測網絡拓撲,就像交通部門實時監測道路狀況

- 最優路徑計算:采用最短路徑算法(如Dijkstra算法)確定最佳路由,類似導航軟件計算最快路線。

電路交換與分組交換的對比🤔

電路交換的問題與優勢

-

資源浪費問題:盡管電路交換能提供穩定的通信質量,但其資源預留機制也帶來了顯著的經濟性問題。分組交換的

支持者常指出,電路交換在靜默期會浪費大量網絡資源。 -

電路交換的復雜性:信令開銷

- 信令系統:在通信開始前,網絡必須通過信令協議協調所有中間節點,為連接分配資源(如FDM的頻段或TDM的時隙)。

- 維護成本:每條連接都需要維護狀態信息(如路徑、資源分配),這對大規模網絡來說會顯著增加管理開銷。

相比之下,分組交換采用"即發即走"模式,無需預先協調,顯著降低了網絡控制復雜度。

盡管存在上述問題,電路交換在某些場景下仍具優勢:

- 實時性要求高的業務:如語音通話、視頻會議,需保證低延遲和抖動。

- 流量穩定的應用:如工業控制、遠程醫療,需持續占用固定帶寬。

所以,電路交換通過資源預留機制保障通信穩定性,但其經濟性和靈活性較差。分組交換通過動態資源分配提高了效率,更適合現代互聯網的突發性流量需求。然而,兩者并非完全對立:

- 融合應用:現代網絡常結合兩者優勢(如5G中的QoS機制),為實時業務預留資源,同時優化突發流量的傳輸。

- 技術演進:統計時分復用(STDM)和波分復用(WDM)等技術進一步提升了電路交換的資源利用率。

分組交換的爭議

批評者認為:

分組交換不適合實時業務(如電話、視頻會議),因為其端到端時延不可預測。

原因:分組可能在路由器緩存中排隊(排隊時延),導致時延波動。

類比:就像高峰期的地鐵站,乘客可能因擁擠而無法準時到達目的地。

支持者則指出:

分組交換資源利用率更高,實現成本更低,且適合突發性流量。

原因:分組按需動態分配資源,無需預先預留。

類比:類似共享會議室,空閑時段可臨時分配給其他用戶。

分組交換的效率優勢:帶寬共享的數學模型

場景設定:

一條1Mbps鏈路被多個用戶共享

- 每個用戶:

- 活躍期:以100kbps速率發送數據(10%時間)

- 靜默期:不發送數據(90%時間)

電路交換的限制:

- 每用戶需獨占100kbps帶寬

- 鏈路總帶寬:1Mbps = 10 × 100kbps → 僅支持1個用戶

分組交換的靈活性:

- 用戶活躍概率為10%

- 概率模型:

- 若有35個用戶,11個及以上同時活躍的概率僅為0.04%

- 當活躍用戶≤10時,聚合速率 ≤ 1Mbps → 無排隊時延

- 當活躍用戶>10時,聚合速率 > 1Mbps → 出現排隊時延,但概率極低(0.04%)

分組交換可在35個用戶的場景下實現與電路交換(僅1用戶)相同的性能(99.96%時間內無排隊)。資源利用率提升35倍,顯著降低成本。

突發流量下的性能對比:單用戶案例

場景設定:

10個用戶中,1個用戶突發發送1000個1000bit分組(共1,000,000bit),其余用戶靜默

電路交換(TDM)的限制:

- 鏈路劃分10個時隙,每個時隙100ms,包含1000bit

- 活躍用戶每幀僅能使用1個時隙(100ms),其余9個時隙空閑

- 傳輸時間:1000個分組 × 100ms = 10秒

分組交換的優勢:

- 活躍用戶可獨占1Mbps帶寬(無競爭)

- 傳輸時間:1,000,000bit ÷ 1Mbps = 1秒

電路交換因固定時隙限制,無法充分利用突發流量

分組交換按需動態分配,最大化鏈路利用率

?分組交換通過動態資源分配和高資源利用率,成為現代互聯網的基石。然而,電路交換在實時性和穩定性方面仍有獨特優勢。兩者的對比揭示了網絡設計的核心權衡:資源效率 vs 實時性保障。隨著技術發展,融合兩者優勢的混合網絡(如5G)將成為主流。

如果我的內容對你有幫助,請 點贊 , 評論 , 收藏 。創作不易,大家的支持就是我堅持下去的動力!

![[Flutter] v3.24 AAPT:錯誤:未找到資源 android:attr/lStar。](http://pic.xiahunao.cn/[Flutter] v3.24 AAPT:錯誤:未找到資源 android:attr/lStar。)

![韋東山STM32_HAl庫入門教程(SPI)學習筆記[09]內容](http://pic.xiahunao.cn/韋東山STM32_HAl庫入門教程(SPI)學習筆記[09]內容)

)