目錄

1. 傳統的灰度級動態范圍優化配置方法

2.基于視覺特性的灰度級動態范圍調整優化

1. 傳統的灰度級動態范圍優化配置方法

????????傳統的灰度級動態范圍調整方法主要包括線性動態范圍調整及非線性動態 范圍調整。線性動態范圍調整是最簡單的灰度級動態范圍調整方法,觀察者可 以改變任何灰度級范圍內的對比度。然而,這種簡單的方法很難同時提高所有 區域的對比度。直方圖均衡化是非線性動態范圍調整中最常用的一種方法,其 實質是有選擇地增強圖像中的某些信息(占有較多像素的灰度)而抑制另一些信息(占有較少像素的灰度)。雖然直方圖均衡化在一定程度上使得處理后的圖 像灰度得以較均勻的分布,改善了圖像的視覺效果,但如第一章所述,直方圖 均衡化方法并沒有考慮到人眼感知的非線性特性,即它是在假定不同的灰度級 的視覺敏感度一樣的基礎上進行動態范圍調整的,并不能充分利用視覺敏感區 段。

????????由于在圖像灰度級統計時,往往會出現部分主導灰度級統計值過大的情況, 使得圖像處理后出現振鈴現象、噪聲過增強等問題,并且這些灰度級因為占據 了較大灰度級空間,進而影響其它灰度級的表現。因此有必要對這些灰度級分 配的動態范圍進行限幅處理。文獻[8]提出了固定值限幅方法,但由人眼感知特 性可知,采用固定值限幅處理方法難以同時實現亮暗兩個區域的主導灰度級動 態范圍的優化配置,且其最優限幅閾值的設定缺乏相關的理論指導。

2.基于視覺特性的灰度級動態范圍調整優化

????????圖像增強的目的之一是為了改善圖像的視覺效果,以增強人眼對圖中信息 的辨別能力。對人眼視覺系統的研究,一方面為算法的改進提供新的線索,另 一方面為設計圖像增強的量化評估算法提供依據。臨界可見偏差(Just Noticeable? Difference, JND)? 是現已提出的能反映人眼視覺辨別力的重要參數,它揭示了 人眼在不同亮度背景下對亮度偏差的感知規律。下面首先簡要介紹JND相關背 景知識,然后再介紹JND曲線在本章的應用。

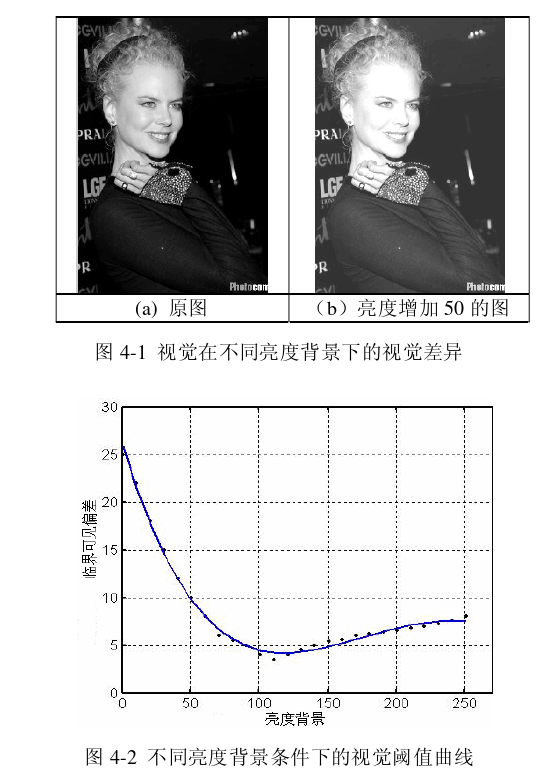

????????臨界可見偏差這一概念最早是由Jayant提出,在圖像壓縮編碼設計和評 估中被普遍采用,但JND與圖像增強也有著密切的關系,它反映了人眼在不同 亮度背景條件下能分辨的最小亮度偏差,這也是細節信息被有效增強的最低門限要求。已有的視覺研究成果表明,人眼所能感覺到的最小亮度差與觀察對象的背 景有關,即視覺對亮度偏差的敏感程度隨背景亮度變化呈非線性變化,總的 來說在高亮度背景區人眼對亮度偏差的辨別力比在低亮度區要強。圖4-1所示 直觀顯示了視覺在不同背景條件下的感知差異,圖4-1(b)是將圖4-1(a)中 的所有灰度級值加上50得到的,這等效于將原圖像整體亮度提升了50個灰度 級。從這兩圖對比可以看出,原圖像中暗區不可見信息或難以分辨的信息(如 人物衣服區域和墻上的部分文字)在亮背景下變得可見或更易辨別。但圖像整 體亮度的提升并沒有改變原圖像暗區灰度之間的偏差。

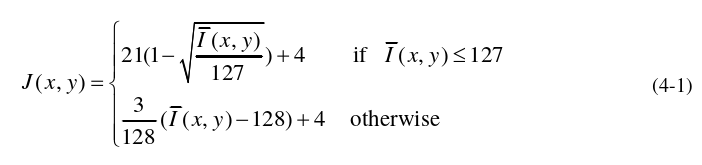

????????盡管人們很早就發現了亮度閾值效應,即人眼的分辨能力無法區分相鄰的 灰度級差別,只有當單個像素的灰度級其局部背景平均亮度的偏差超過某一閾 值(通常閾值≥4)時,才能被人眼所感知,這一現象稱為視覺的亮度閾值效應。但由于視覺機理太復雜,且和視覺心理有關,因此目前還沒有建立一個 精確的數學模型。比較實用的方法是通過多人試驗來確定JND值[ 58]。實驗結果 如圖4-2所示。

????????由圖4-2可見,當場景中的背景很暗或很亮時,人眼對亮度偏差的辨別敏感 度低,而在中等亮度背景下對信息的辨別力較強,其中敏感度最高的是在灰度級 約為127的背景區域。亮度閾值曲線的近似表達式為:

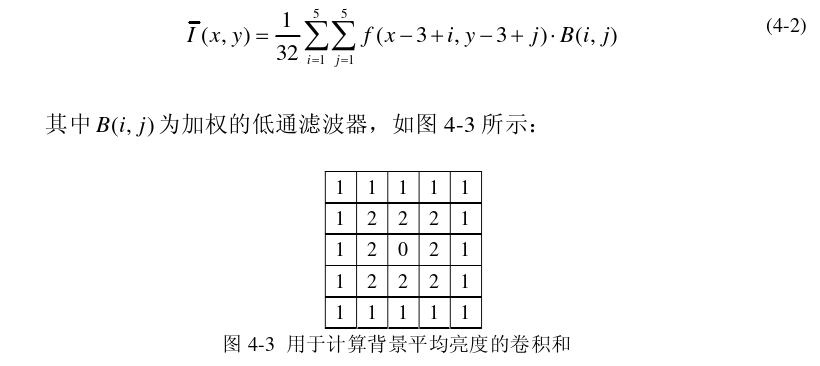

????????式中I(x,y)是以像素點(x, y)為中心的局部背景區域的平均亮度值,其定義 如下:

????????臨界可見偏差(JND)值的確立,一方面揭示了視覺系統(HVS)的感知規律,為判定信息是否有效增強提供了量化的依據,在下文中會被提到;另一方面也為圖像增強算法的改進提供有用的線索。但需要說明的是,上述亮度閾 值是在假定背景亮度一致的條件下測定的。

????????由圖4-2所示的臨界可見偏差(JND)曲線可以看出,當背景越暗時,人 眼的感知能力越弱,隨著灰度的增加,人眼的感知能力也迅速的增強,直到灰 度級在90~160左右時,人眼的感知能力達到最強,偏差大于4即可被感知,隨 后感知能力又慢慢隨灰度級的增加而減弱。因此如果將待增強圖像的重要區域 的灰度值大部分配置于人眼感知能力很強的灰度區域,同時將圖像中灰度值較 小的區域的灰度級拉伸,使其灰度級差別不那么接近,這樣從理論上來說圖像 增強效果會更好。所以上一節中深入研究了人眼感知模型,在這一節將利用其 來調整灰度級動態范圍,而在此過程中,JND曲線及直方圖都需要劃分為三個 區域,分別對應最弱感知區、最強感知區、次強感知區及少量信息區、大量信 息區、次大量信息區,并分別將這些信息區分配到對應的感知區段。

????????灰度級動態范圍調整的基本思想是:在新的直方圖的基礎上,利用JND曲 線來調整直方圖的動態范圍,即把灰度級動態范圍分為三部分:根據經驗,前 兩部分所占比例之和為0.8,由于最強感知區的視覺敏感度最高,理論上處于最 強感知區的信息越多,人眼所感知到的信息也越多,圖像就越容易被感知,但 實際上如果分配到最強感知區的信息量太多,則會有大量的信息分享有限的灰 度級空間,導致小于JND的信息量增加,反而不利于感知圖像,所以設定最弱 感知區和最強感知區的分界為灰度級信息總量的0.05 +0.02×i,? i=0,1,,10L,剩下的0.2為第三部分。同時根據JND曲線把灰度范圍也劃分為三個部分:即0~75, 76~200,201~255之間,也就是5%~25%的直方圖動態范圍存放在近30%的灰 度空間內,直方圖動態范圍的中間部分存放在近50%的灰度空間內,超過20%的灰度空間存放直方圖動態范圍的最后20%的信息。即拉伸灰度值小的區域, 使其增強后灰度差別增大,容易被感知,同時由于灰度值大的區域容易被感知, 因此,適當的對其進行壓縮,增強后對其不產生影響。但具體動態范圍的第一 部分所占比例為多大,需要依據評價算法來確定。

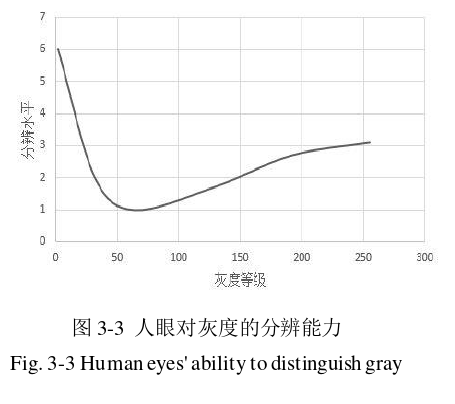

????????灰度分辨特性反映了人眼對不同灰度范圍的分辨能力。經過反復的實驗 推導從而得出結論,如圖3-3所示。從圖中的趨勢性曲線可以得出:當灰度處 于較低或較高的情況時,人眼分辨灰度間差距較難、分辨能力較差;當灰度處 于中等的情況時,人眼分辨灰度間差距的能力較強。例如:當灰度值為0時, 任意兩灰度級間差值大于6,人眼才能將其分辨出來;當灰度值為70時,任意 兩灰度級間差值為1,便能準確分辨。根據視覺灰度分辨能力,得出:當圖像某 一區域內的灰度差較大時,更易引起視覺的關注。

????????在圖像處理中,可以結合視覺灰度分辨特性,對灰度值進行有效地壓縮與 拉伸,來增強圖像的效果,但是當灰度間差距很大、視覺分辨很容易時,再對 其進行灰度間級別增加,反而意義不大,圖像質量也會下降。針對紅外圖像增 強算法,適度得調節灰度值差異,使視覺注意力集中在圖像中灰度級差異較大 的細節區域,更好得識別有用的圖像信息。

????????在ISP Pipeline中的某些模塊,會對中高亮度的像素賦予較大的權重,而對較低和較高亮度的像素賦予較低的權重。這樣做的目的是否也是模擬人眼對灰度的分辨率特性呢?這樣做加權處理之后的結果更加符合人眼所觀察到的實際效果呢?

)

-圖像采集設備選型全景表(工業 + 醫療 + 車載))

深度學習模型部署平臺技術選型與全棧實踐指南)

)