如果把開源世界比作一條奔涌的大河,過去十年里,中國開發者已經從“岸邊試水”變成了“中流擊水”。

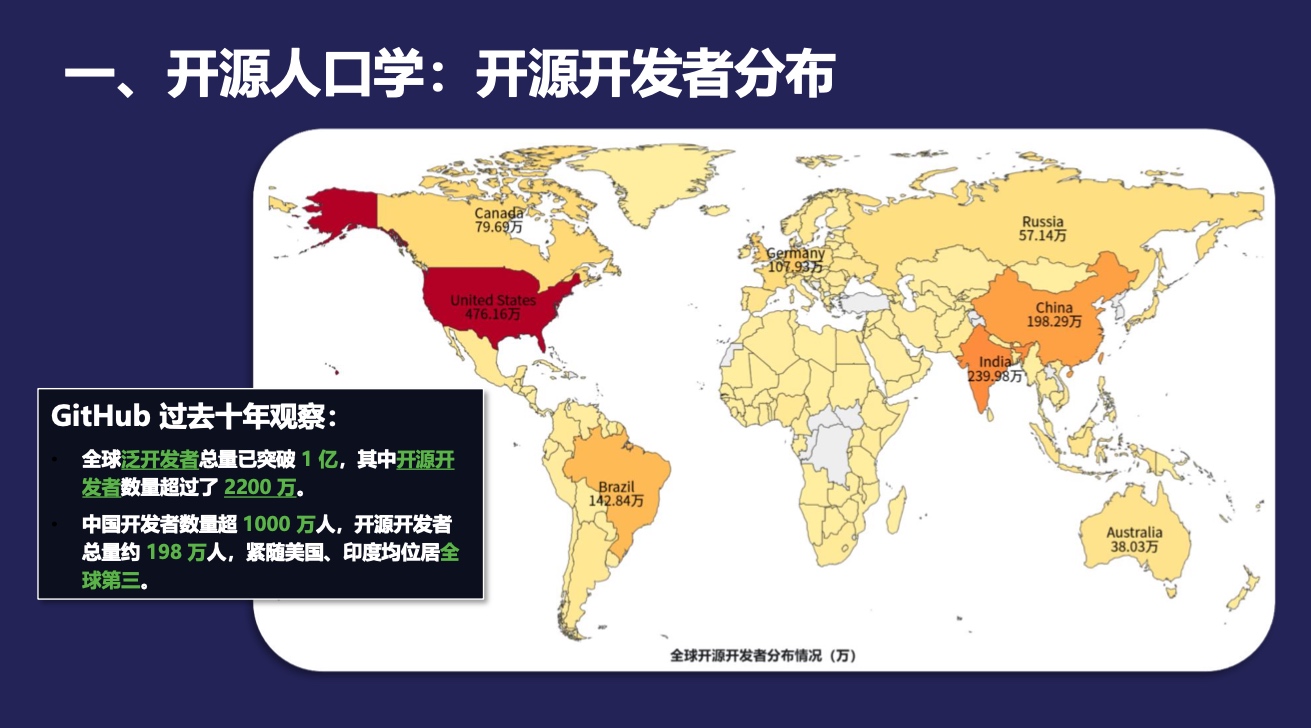

在最近落下帷幕的 Community Over Code Asia 2025,華東師范大學教授王偉老師基于《中國開源年度報告》進行的一場分享,用一組數字為這段歷程做了注腳:全球開源開發者突破 2200 萬,其中中國開發者 198 萬,僅次于美國、印度。

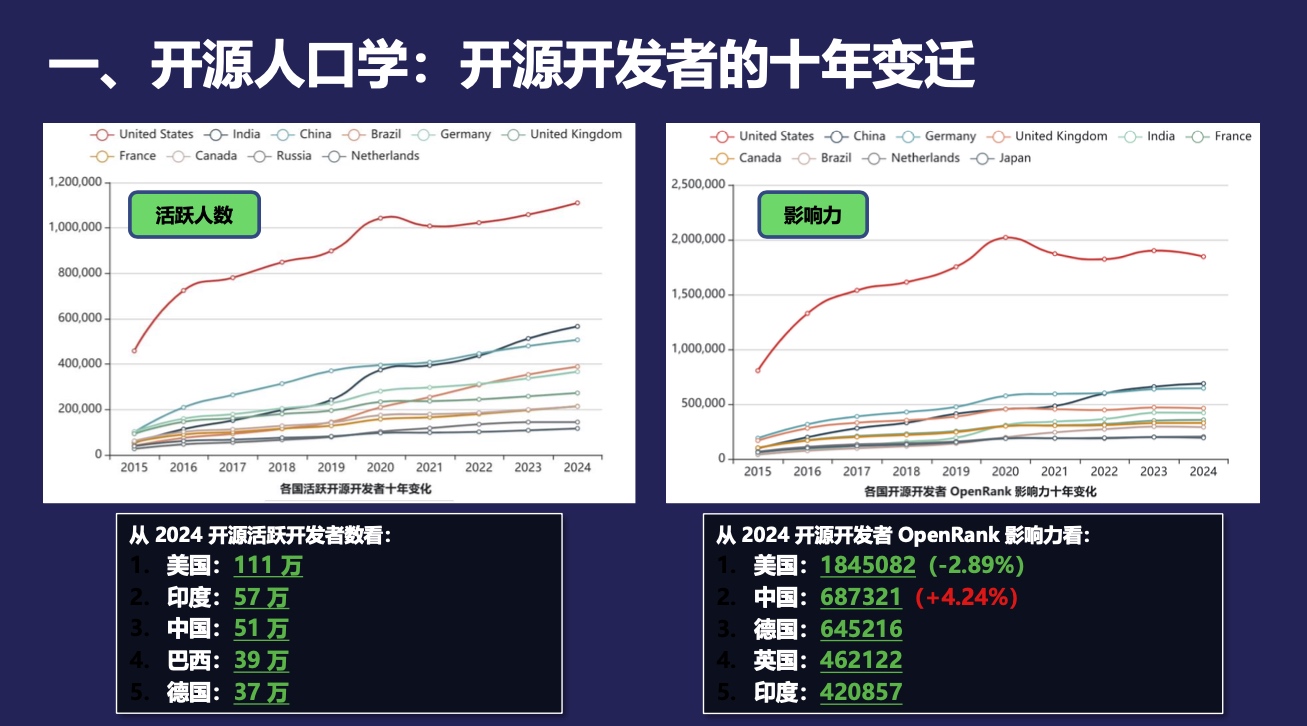

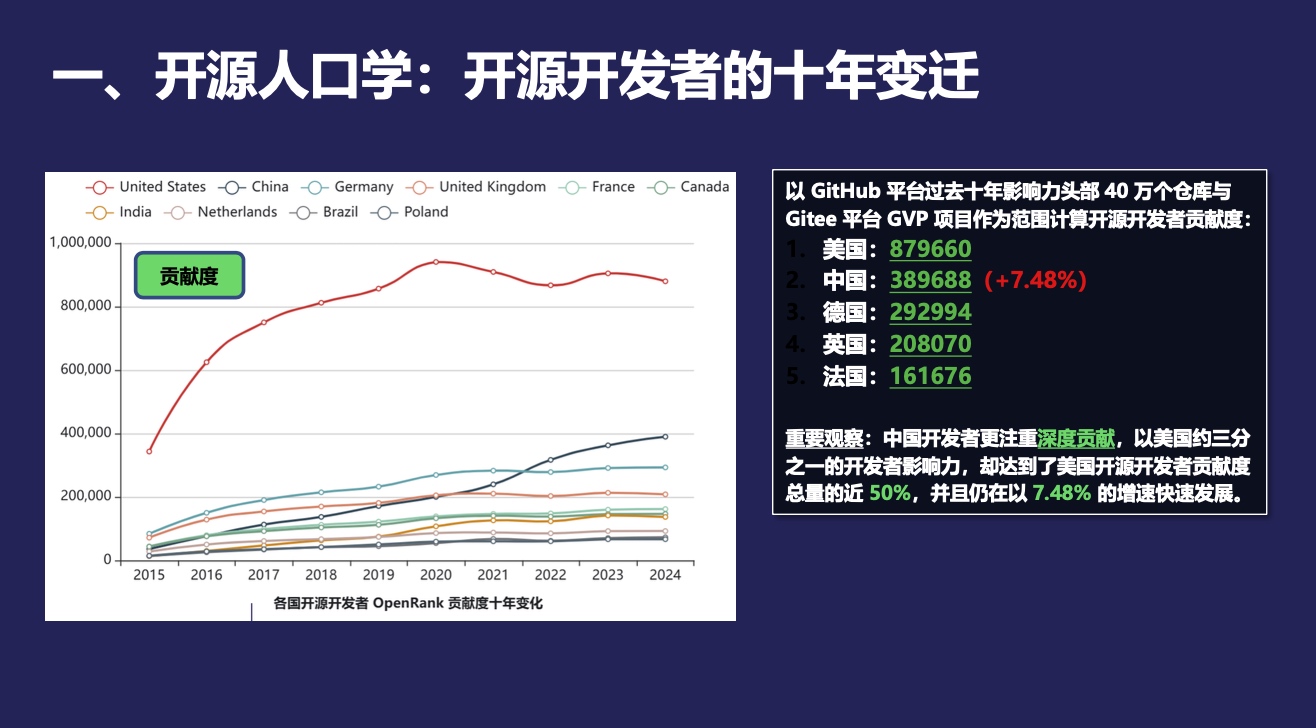

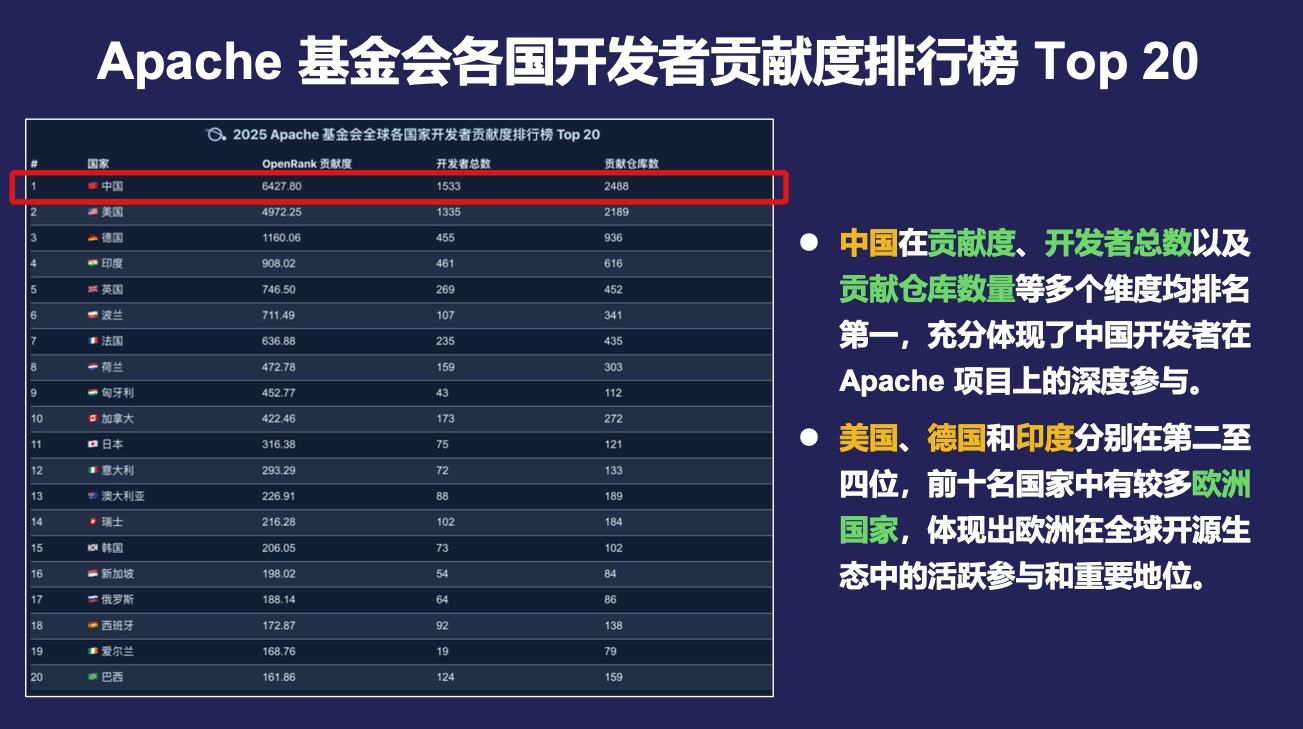

而在影響力與貢獻度的雙軸坐標上,中國以 44% 的貢獻度追平了美國近一半的水平,增速卻高達 7.48%。更重要的是,Apache SeaTunnel?這樣的項目第一次以“中國主導”的身份闖進了全球視野。

SeaTunnel 是誰?

在 2024 年中國 Apache 項目排行榜上,它位列第四,OpenRank 分數兩年間從 300 分一路躍升,增幅巨大。

放眼全球,它已然“擠進”前二十,在中國軍團里也穩穩站住了腳,成為“中腰部”項目中最具爆發力的一員。這個數字背后,是一場關于技術、社區與商業的合奏。

十年變遷:從“使用者”到“定義者”

十年前,中國開發者更多扮演著開源世界的“搬運工”:下載、試用、反饋,貢獻寥寥。轉折點出現在 2019 年前后,ASF 孵化器里的中國面孔開始增多,SeaTunnel 正是在 2021 年邁入孵化器的大門。

2023 年,中國開發者對 Apache 基金會的貢獻度首次超過美國,2024 年則把優勢擴大到“比美國少一半的人,卻交出了近一半的貢獻”。

這種“質”的躍升,在 SeaTunnel 身上體現得尤為明顯:

技術縱深——自研 Zeta 引擎在同樣硬件下數據同步性能快 30%,讓“國產替代”不再只是口號;

場景縱深——金融、運營商、互聯網三大行業頭部客戶把它當成數據管道的默認選項,如某國有銀行每天用它同步 20 TB 交易流水;

社區縱深——PMC 9 人、Committer 60+,其中 60% 來自國內云廠商和一線互聯網公司,真正把“公司項目”變成了“社區項目”。

為什么 SeaTunnel 能跑得這么快?

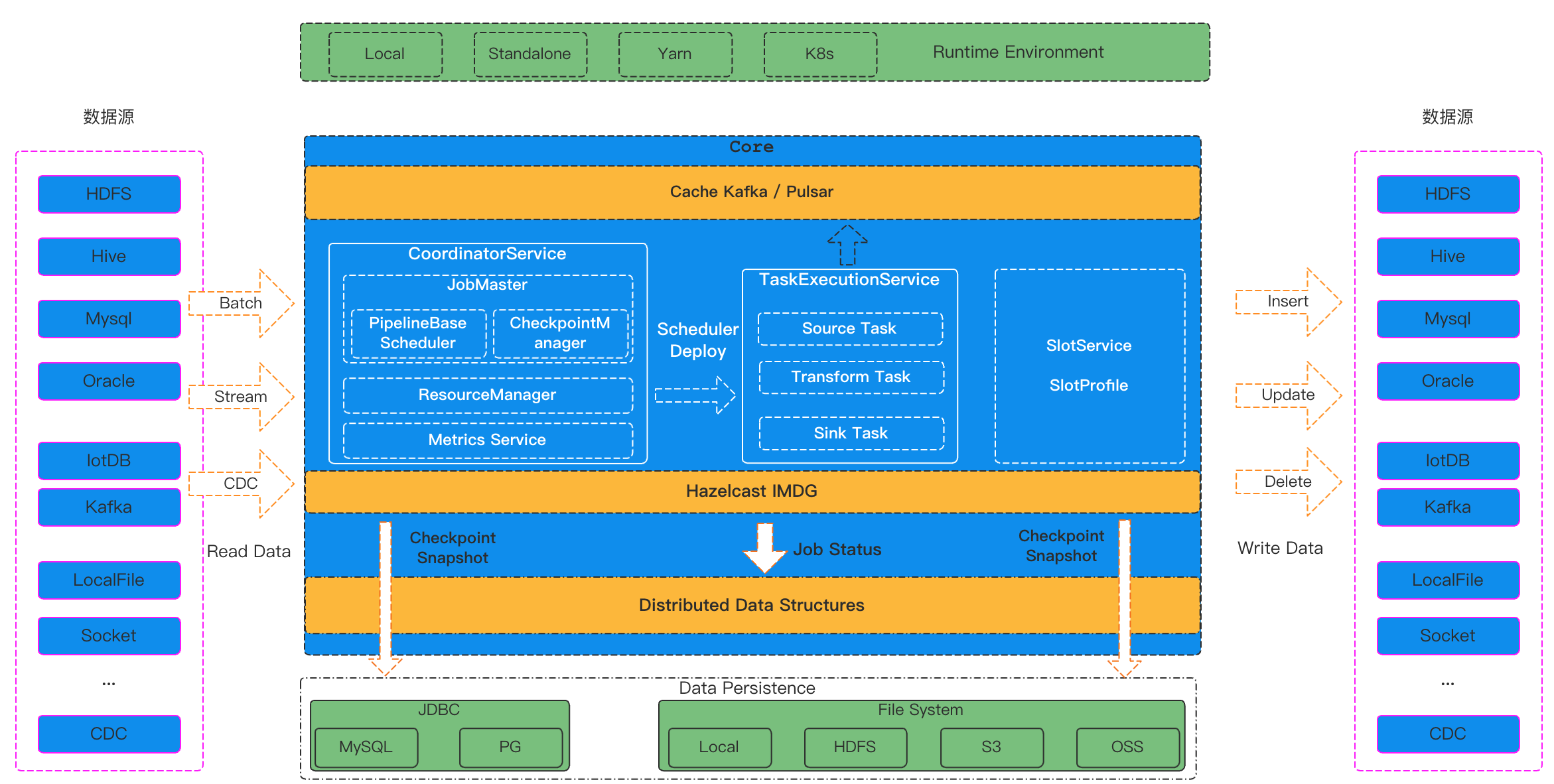

答案藏在?“痛點”?二字。傳統數據集成工具要么太重,要么太貴,要么只擅長離線或實時之一。SeaTunnel 用一套插件化架構覆蓋了 150 余種數據源,CDC、批流一體、整庫同步……所有時髦需求都能一鍵完成。于是,“用 SeaTunnel 先把數據搬出來”成了很多國內團隊的第一選擇,落地案例從 Shopee 到順豐,從美的到小米,不一而足。

社區運營則把技術紅利進一步放大。

- 雙周一次的線上 Meetup 已經辦了 40 余期,大大活躍了社區成員的參與度;

- GitHub 上每月仍有 200+ 活躍 Issue/PR,釘釘群、微信群保持活躍;

- 中文文檔占到七成以上,降低了國內開發者的“心理門檻”。

- 深度參與全球開源盛事,向全球開發者進行自我“推介”,如在今年的 Community Over Code Asia 上,SeaTunnel 帶來了《SeaTunnel 架構分析與 Cloudberry 集成實踐》、《現代化文本向量數據 ETL 方案:基于 Apache SeaTunnel 與 Amazon Bedrock 的實踐》等多個議題,深入闡述與大數據生態的集成與協同戰略。

這些看似瑣碎的運營動作,最終沉淀為項目活躍度與用戶黏性的雙高曲線。

用戶在哪里,未來就在哪里

根據報告預測,到 2025 年底,中國開源開發者將突破 210 萬,貢獻度與影響力增速分別高達 8% 與 5%,均居全球首位。SeaTunnel 作為“中腰部”項目里的種子選手,被不少業內人士視為“下一批沖擊全球 Top20”的熱門。理由很簡單:

- 技術側,它已兼容 Iceberg、Paimon、Doris 等新一代湖倉組件,天然站在數據架構升級的浪尖;

- 商業側,華為云、騰訊云把它打包進自家大數據套件,意味著未來三年還將迎來一波“云廠商紅利”;

- 社區側,海外用戶比例正在悄然增加,摩根大通、Shopee 的案例證明,中國項目也能講“全球化故事”。

回望十年,中國開源從“星星之火”到“燎原之勢”,靠的從來不是某一個人的英雄主義,而是像 SeaTunnel 這樣的項目——在真實業務場景里啃最硬的骨頭,在社區治理中做最細的功夫,最終在開源世界的坐標系里寫下自己的名字。

下一個十年,當更多像 SeaTunnel 一樣的項目從“中國 Top20”走向“全球 Top20”,那條奔涌的大河也許會出現新的源頭,而源頭之上,赫然寫著“Made in China”。

-Java并發篇)

![[AI 生成] Spark 面試題](http://pic.xiahunao.cn/[AI 生成] Spark 面試題)

)

![[LVGL] 布局系統 lv_flex, lv_grid | 輸入設備 lv_indev | union](http://pic.xiahunao.cn/[LVGL] 布局系統 lv_flex, lv_grid | 輸入設備 lv_indev | union)