文章目錄

- 一、 題目描述

- 解法一:層序遍歷 (BFS) - 最直觀的解法

- 核心思路

- 代碼實現

- 優缺點分析

- 解法二:遞歸 (DFS) - 更深度的思考

- 核心思路

- 代碼實現

- 優缺點分析

- 四、 總結與對比

LeetCode 513 - 尋找樹的最后一行的最左側的值,【難度:中等;通過率:73.8%】,這道題是檢驗對兩種核心遍歷策略——廣度優先搜索 (BFS) 和深度優先搜索 (DFS) 理解與運用的絕佳試金石

一、 題目描述

給定一個二叉樹的根節點 root,請找出該二叉樹的 最底層 最左邊 節點的值

假設二叉樹中至少有一個節點

示例:

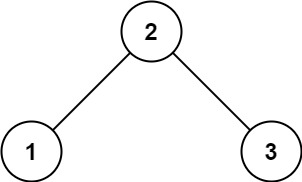

示例 1:

輸入: root = [2,1,3]

輸出: 1

示例 2:

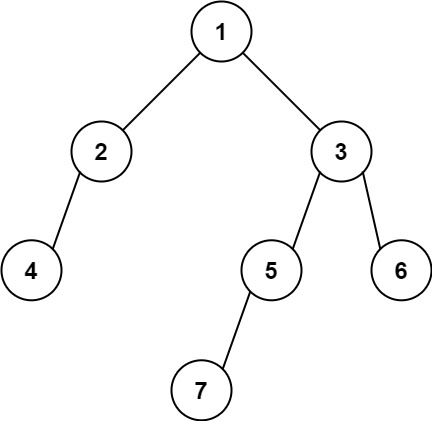

輸入: root = [1,2,3,4,null,5,6,null,null,7]

輸出: 7

解法一:層序遍歷 (BFS) - 最直觀的解法

既然問題涉及到“層”和“行”,那么廣度優先搜索 (BFS) 無疑是最自然、最直觀的解題思路。我們只需要逐層遍歷,并想辦法記錄下每一層的第一個節點即可

核心思路

- 使用隊列進行標準的層序遍歷

- 在

while循環中,我們知道每一次循環都將處理新的一層 - 在開始處理這一層的所有節點之前,隊列的頭部元素 (

queue.peek()) 正是這一層的最左側節點 - 我們用一個變量

resultNode來不斷更新這個“每層的最左側節點”。當整個while循環結束時,resultNode自然就指向了最后一層的最左側節點

代碼實現

class Solution {public int findBottomLeftValue(TreeNode root) {Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>(); // 也可自行選擇其他高效實現queue.add(root);TreeNode resultNode = null; // 用于記錄最終結果節點while (!queue.isEmpty()) {// 在處理本層節點前,隊列的頭部就是本層的最左側節點// 用 resultNode 把它“暫存”起來resultNode = queue.peek();int levelSize = queue.size(); // 獲取初始當前層的節點數量// 遍歷并處理當前層的所有節點for (int i = 0; i < levelSize; i++) {TreeNode node = queue.poll();// 將下一層的節點(從左到右)加入隊列if (node.left != null) {queue.add(node.left);}if (node.right != null) {queue.add(node.right);}}}// 循環結束后,resultNode 指向的就是最后一層的最左側節點return resultNode.val;}

}

優缺點分析

- 優點:思路與問題描述高度契合,代碼邏輯清晰,易于理解

- 缺點:需要使用隊列,空間復雜度為 O(W),其中 W 是樹的最大寬度。對于一個茂盛的樹,空間開銷較大

解法二:遞歸 (DFS) - 更深度的思考

我們也可以用深度優先搜索(DFS)來解決這個問題。這里的核心思想是:如果我們能記錄下每個節點的深度,那么我們只需要找到擁有最大深度的、并且最靠左的那個節點即可

核心思路

- 定義兩個全局變量:

maxDepth記錄遍歷過程中遇到的最大深度,resultVal記錄在最大深度下最左側節點的值 - 進行一次深度優先搜索(遞歸)。為了確保找到的是“最左側”的節點,我們采用先序遍歷的順序(根-左-右)

- 在遍歷每個節點時,我們比較當前節點的深度

currentDepth和已知的最大深度maxDepth - 如果

currentDepth > maxDepth,這意味著我們第一次到達了一個更深的層次。由于我們是先遍歷左子樹,所以當前這個節點一定是這個新深度下的最左側節點。此時,我們更新maxDepth和resultVal - 如果

currentDepth <= maxDepth,我們不做任何操作,因為我們已經在這個深度或更深的深度找到了最左側的節點

代碼實現

class Solution {int maxDepth = -1; // 記錄已發現的最大深度int resultVal = 0; // 記錄最大深度下最左側節點的值public int findBottomLeftValue(TreeNode root) {// 從根節點開始 DFS,初始深度為 0dfs(root, 0);return resultVal;}/*** dfs* @param node 當前節點* @param depth 當前節點的深度*/private void dfs(TreeNode node, int depth) {if (node == null) {return;}// 核心邏輯:判斷是否發現了新的更深層// 因為我們是先序遍歷(先左后右),所以第一次到達一個新深度時,// 當前節點必然是該深度的最左側節點if (depth > maxDepth) {maxDepth = depth; // 更新最大深度resultVal = node.val; // 更新結果值}// 搜索左子樹dfs(node.left, depth + 1);// 搜索右子樹dfs(node.right, depth + 1);}

}

優缺點分析

- 優點:空間復雜度僅為遞歸棧的深度 O(H),對于窄而深的樹,空間效率優于 BFS

- 缺點:思路相對 BFS 來說不那么直觀,需要正確處理深度和值的更新邏輯

四、 總結與對比

| 解法一 (層序遍歷 / BFS) | 解法二 (遞歸 / DFS) | |

|---|---|---|

| 核心思路 | 逐層遍歷,不斷用每層的第一個節點覆蓋結果,直到最后一層 | 深度優先,利用遍歷順序和深度記錄,找到第一個到達最大深度的節點 |

| 數據結構 | 隊列 (Queue) | 遞歸棧 |

| 時間復雜度 | O(N) | O(N) |

| 空間復雜度 | O(W) (樹的最大寬度) | O(H) (樹的最大高度) |

| 代碼可讀性 | 高,與問題描述匹配 | 中等,需要理解深度更新的邏輯 |

| 適用場景 | 解決所有與“層”相關的問題,通用性強 | 空間效率可能更高,尤其是在處理細長的樹時 |

:只要過一遍LLM的簡約版本)

mybatis和hibernate的 緩存區別?)

)

版)

:聲音的三要素)

)