一、什么是中心極限定理?

中心極限定理(Central Limit Theorem, CLT)是概率論與統計學中最重要的定理之一,它揭示了為什么正態分布在自然界和統計學中如此普遍。

?定理表述?:

設X?, X?, ..., X? 是一組獨立同分布的隨機變量序列,它們具有相同的期望值μ和有限的方差σ2。

令樣本均值:![]()

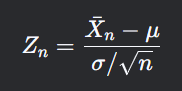

則隨著樣本量n趨向于無窮大,樣本均值的標準化形式(啥意思?后面有解釋):

![]() 依分布收斂于標準正態分布N(0,1),即:

依分布收斂于標準正態分布N(0,1),即:![]()

?關鍵要點?:

- 無論原始分布如何(可以是均勻分布、指數分布、二項分布等),樣本均值的分布都會趨近正態分布

- 樣本量n越大,近似程度越好

- 標準化過程:(X?-μ)/(σ/√n) ~ N(0,1)

- 實際應用中,n>30通常被認為是"足夠大"的樣本量

二、班級學生身高分析案例

1、案例背景

假設某城市所有10歲學生的平均身高為140cm,標準差為8cm。我們隨機抽取36名學生,計算他們的平均身高。那么:

- 這個樣本平均身高的期望值是多少?

- 樣本平均身高的標準差是多少?

- 樣本平均身高在138-142cm之間的概率是多少?

“標準差為8cm”和“樣本平均身高的標準差”啥關系?后面解釋

2、分步計算過程

?步驟1:確定參數?

- 總體均值(μ) = 140cm

- 總體標準差(σ) = 8cm

- 樣本量(n) = 36

?步驟2:計算樣本均值的期望和標準差?

根據中心極限定理:

- 樣本均值的期望 = 總體均值 = 140cm

- 樣本均值的標準差(標準誤差) = σ/√n = 8/√36 = 8/6 ≈ 1.333cm

?步驟3:標準化區間?

計算138-142cm對應的Z分數:

- 對于138cm:Z = (138-140)/1.333 ≈ -1.5

- 對于142cm:Z = (142-140)/1.333 ≈ +1.5

?步驟4:查標準正態分布表?

P(-1.5 < Z < 1.5) = P(Z < 1.5) - P(Z < -1.5) ≈ 0.9332 - 0.0668 = 0.8664

?結論?:樣本平均身高在138-142cm之間的概率約為86.64%。

3、可視化理解

想象你是一位老師,每年測量36名學生的平均身高。如果你重復這個過程1000次,這些平均身高的分布會形成一個鐘形曲線(正態分布),中心在140cm,大多數(約86.64%)的結果會落在138-142cm之間。

三、生活中的中心極限定理

案例1:餐廳等待時間

一家快餐店單個顧客的服務時間呈右偏分布(大多數顧客很快,少數需要較長時間)。但如果你觀察100位顧客的平均服務時間,這個平均時間的分布會接近正態分布。

?為什么???

- 單個服務時間:偏態分布

- 平均服務時間(樣本量足夠大):正態分布

- 這使得餐廳可以更準確地預測高峰時段的平均等待時間

案例2:產品質量控制

工廠生產螺絲釘的長度有微小隨機差異。質檢部門不檢查每個螺絲釘,而是每天隨機抽取50個測量平均長度。

?應用CLT?:

- 即使單個螺絲釘長度不是正態分布,平均長度近似正態

- 可以設置合理的控制界限(如±3個標準差)

- 超出界限則可能意味著生產線出現問題

四、常見誤區

?誤區一?:認為原始數據必須正態分布

- 實際上,CLT告訴我們無論原始分布如何,樣本均值的分布都趨近正態

?誤區二?:忽視樣本量的重要性

- 對于高度非正態的分布(如指數分布),可能需要更大的n才能良好近似

?誤區三?:混淆樣本分布和抽樣分布

- 樣本分布是原始數據的分布

- 抽樣分布是統計量(如樣本均值)的分布

五、實際應用建議

- ?確定適當樣本量?:根據數據特性,可能需要n>30或更大

- ?檢查近似效果?:對于小樣本或極端分布,可通過模擬驗證正態近似是否合理

- ?注意獨立性假設?:CLT要求樣本是獨立的,在時間序列或空間數據中需謹慎

- ?結合其他方法?:對于小樣本,考慮使用t分布或其他非參數方法

六、總結

中心極限定理之所以重要,是因為它讓我們能夠:

- 對未知分布的數據進行推斷

- 構建置信區間和進行假設檢驗

- 簡化復雜問題的分析

- 理解為什么正態分布在自然界中如此普遍

七、解釋

1、“均值的標準化形式”詳解

1. 標準化的本質:統一量綱

想象你在比較:北京房價(均價6萬/㎡,標準差2萬),紐約房價(均價80萬美元,標準差30萬),直接比較“6萬”和“80萬”毫無意義!標準化就是將它們轉換為無單位的統一尺度,從而可比。

2. 均值標準化的數學定義

對于樣本均值,其標準化形式為:

分子

:均值與真實值的偏差(去中心化)

分母

:均值的標準差(縮放至單位方差)

類比:假設全班考試平均分

分,標準差

。

- 當n=1時(單次觀測),公式簡化為Z=(X-μ)/σ

你的成績

標準化值

→?你比平均分高1.5個標準差(無論原始分數單位是分、美元還是厘米)

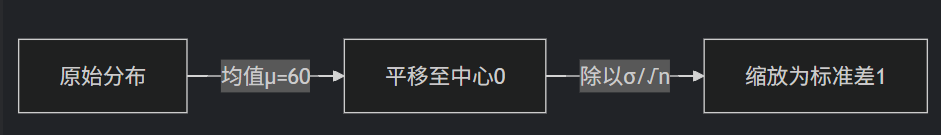

3. 幾何直觀:拉伸與平移

平移(分子):把分布曲線的中心移到0

縮放(分母):調整分布寬度,使標準差變為1

4. 記憶口訣

“減均值,除標準差,數據變身標準分”—— 就像把不同貨幣兌換成美元后再比較!

5. 練習

假設某App日活用戶均值萬人,標準差

萬。某天日活1.5萬人,其標準化值是多少?

答案:(即“高出平均值1個標準差”)

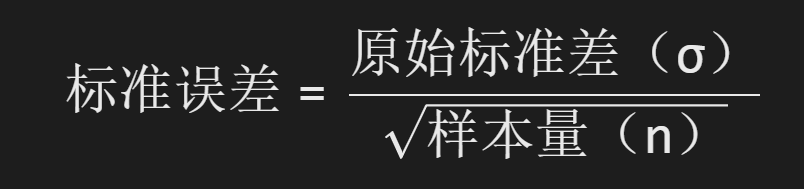

2、“標準差為8cm”和“樣本平均身高的標準差”?

想象你是一位老師,負責測量全班同學的身高。

?1. 單次測量的波動(原始標準差:標準差為8cm)??

- 每個學生的身高都不一樣,有的高,有的矮。

- ?原始標準差(σ)?? 衡量的是“單個學生身高”的波動程度。比如,σ=8cm,意味著大部分學生的身高在“平均身高±8cm”之間。

?2. 多次測量平均值的波動(標準誤差:樣本平均身高的標準差)??

現在,你不滿足于只看單個學生的身高,而是想計算全班平均身高。

- 如果你只測5個學生,算出的平均身高可能和真實平均差很多(比如碰巧抽到了幾個特別高的)。

- 如果你測50個學生,算出的平均身高會更接近真實值(因為極端值的影響被“平均”掉了)。

?樣本平均身高的標準差(標準誤差)?? 衡量的是:

??“不同樣本的平均身高”之間的波動有多大???

計算公式:

?3. 為什么除以√n???

- ?樣本量越大,平均值越穩定?(極端值的影響被稀釋)。

- ?√n 的數學意義:

- 如果樣本量從 4 增加到 16(4倍),標準誤差會減半(因為 √16=4,σ/4 比 σ/2 更小)。

- 這就是為什么“大樣本調查更可靠”!

?4. 現實例子?

假設:

- 全國10歲兒童身高的原始標準差 σ=8cm。

- 你調查了 ?100個孩子?(n=100),計算平均身高。

那么:![]()

這意味著:

- 如果你重復抽樣100人很多次,?不同樣本的平均身高? 會在“真實平均±0.8cm”之間波動。

- 對比單次測量的波動(±8cm),平均值的波動(±0.8cm)小得多!

?5. 類比:咖啡店排隊時間?

- ?單次排隊時間?:有時5分鐘,有時30分鐘(波動大,σ=10分鐘)。

- ?平均10次排隊的等待時間?:波動會小很多(σ/√10 ≈ 3.16分鐘)。

- ?平均100次排隊的等待時間?:波動更小(σ/√100 = 1分鐘)。

?結論?:

- ?標準誤差? 告訴你,?樣本均值有多可靠。

- ?樣本量越大,均值越精準?(就像多次測量取平均會更準一樣)。

擴大樣本量可以減少誤差。

)

)

MySQL中的存儲過程和函數有什么區別?)

與DPU(Data Processing Unit)的技術特點對比及實際應用場景分析)

》)

)

)