@TOC(手搓一個STL風格的vector容器)

手搓一個STL風格的vector容器

github地址

有夢想的電信狗

0. 前言:動態數組的工程實踐

? 在C++標準庫中,vector容器作為最核心的序列式容器,其設計融合了動態數組的高效性與安全性。本文將通過完整實現一個簡化版vector容器,重點剖析迭代器失效、深拷貝控制、動態擴容等關鍵問題。代碼實現將保持與STL兼容的接口設計。

? 有了之前實現string的經驗,我們實現vector也就相對容易了。

1. 基礎架構設計

1.1 成員變量與迭代器

- 為了和標準庫中的

vector區分,我們把自己實現的vector封裝在m_vector這個命名空間中 vector的底層是就是順序表,采用順序表的結構來實現即可,重點掌握和STL中的順序表普通的順序表的實現有哪些不同- 基本結構如下:

namespace m_vector {template<class T>class vector {public://將原生指針封裝為迭代器typedef T* iterator; typedef const T* const_iterator;//迭代器與const對象迭代器iterator begin() { return _start; }const_iterator begin() const { return _start; }iterator end() { return _finish; }const_iterator end() const { return _finish; }public:// ... 一系列成員函數實現private://與標準庫STL中的命名風格保持一致iterator _start; // 指向數組首元素iterator _finish; // 指向最后一個元素的下一個位置iterator _end_of_storage; // 指向存儲空間末尾};

}

設計要點:

-

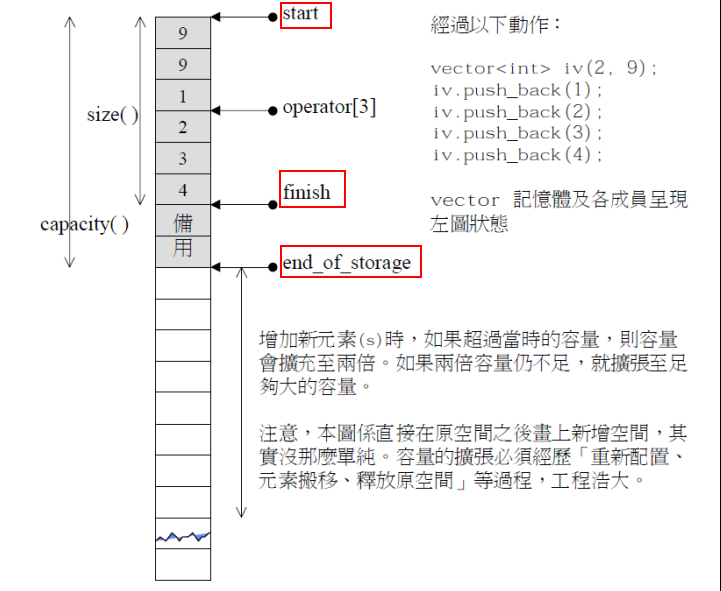

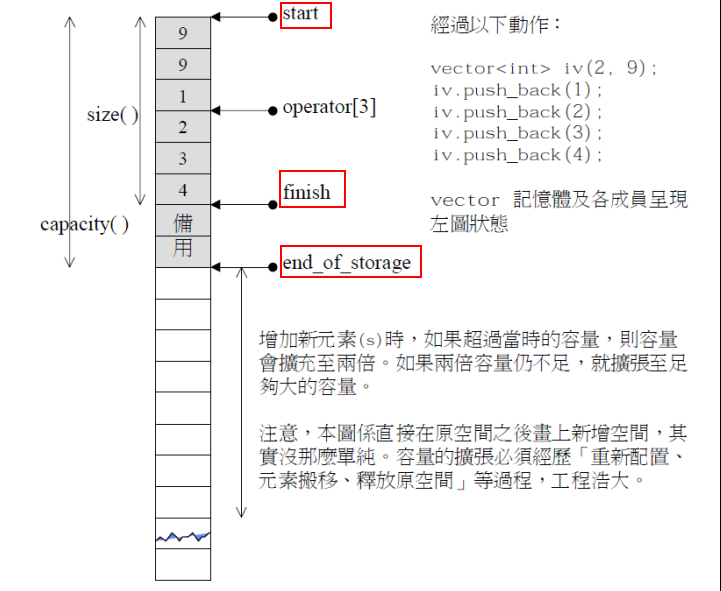

三指針架構是

STL vector的經典實現,結合上圖理解三指針架構:_start:數據起始位置_finish:有效數據結束標記_end_of_storage:容量邊界標記

-

原生指針實現迭代器,保持與

STL兼容typedef T* iterator,typedef const T* const_iteratorbegin()返回_start,分別實現普通對象版本和const對象版本end()返回_finish,分別實現普通對象版本和const對象版本

-

模板化設計支持任意元素類型

-

成員變量設為訪問權限設為

private, 對外提供public的成員函數和定義的類型,符合面向對象中封裝的思想

1.2 容量獲取

// 指針 - 指針 得到中間的元素個數

size_t capacity() const {return _end_of_storage - _start;

}

size_t size() const {return _finish - _start;

}

bool empty() const {return _start == _finish;

}

-

指針 - 指針:可以實現返回兩個指針中間的元素個數

_end_of_storage - _start:得到總容量個數_finish - _start:得到有效元素個數

-

==判空:==數據標記指針

_start == _finish時,表示順序表中無數據

2. 構造與析構

2.1 默認構造與析構函數

//默認構造函數

//我們寫的邏輯是 構造時暫不開空間

vector():_start(nullptr), _finish(nullptr), _end_of_storage(nullptr)

{ }//析構函數

~vector() {if (_start) {delete[] _start;_start = _finish = _end_of_storage = nullptr;}

}

默認構造函數

- 將指針都初始化為

nullptr - 默認構造(無需傳參即可調用的構造函數),我們設計為空構造,不開辟空間

析構函數

-

_start不為空時再進行析構,即有數據時才進行析構 -

delete[] _start:清理連續的數組空間。- 若數組內為內置類型,直接清理空間

- 若數組內為自定義類型,

delete[]會依次調用數組內每個對象的析構函數

-

_start = _finish = _end_of_storage = nullptr:設置三指針為nullptr

2.2 深拷貝控制

這里的相較于string中的深拷貝,有著更高的要求:string中存放的是內置類型char,而vector中內置類型和自定義類型都可能存放

- 首先需要保證

vector之間互相拷貝時,vector對象本身的數據獨立性 - 其次還要保證:當

vector中存放的數據是自定義類型時,拷貝時也要為每個自定義類型實現深拷貝

- **寫法1:**手動開空間,手動釋放內存

// 拷貝構造函數

vector(const vector<T>& v): _start(nullptr), _finish(nullptr), _end_of_storage(nullptr)

{_start = new T[v.capacity()];//memcpy(_start, v._start, sizeof(T) * v.size()); // 不能使用memcpy,memcpy拷貝自定義類型時會出現錯誤for (size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {_start[i] = v[i];}_finish = _start + v.size();_end_of_storage = _start + v.capacity();

}

-

初始化列表將待構造對象的指針初始化為

nullptr -

_start = new T[v.capacity()]:為該對象申請空間,new會為數組中的每個元素,調用類型T的默認構造函數 -

vector中既可能存放內置類型,也可能存放自定義類型,因此拷貝數據時應該實現深層次的深拷貝。不能使用memcpy,因為memcpy進行的是值拷貝,也就是淺拷貝。淺拷貝會導致兩個指針指向同一塊空間,對象生命周期結束時,對同一塊空間析構兩次會導致報錯-

//memcpy(_start, v._start, sizeof(T) * v.size());for (size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {_start[i] = v[i]; // 用自定義類中的 = 重載實現深拷貝類型的拷貝// 該寫法也可以滿足內置類型的拷貝的需求,內置類型本身就可以用=賦值} -

這里使用

for循環依次賦值,調用了自定義類型的operator=來實現深拷貝。內置類型可以直接用=賦值,自定義類型的operator=應當實現深拷貝

-

-

更新狀態指針:終地址等于起始地址 + 偏移量

_finish = _start + v.size():_finish的偏移量為已有對象的size()_end_of_storage = _start + v.capacity():_end_of_storage的偏移量為已有對象的capacity()

**寫法2:**復用類中的其他函數

vector(const vector<T>& v):_start(nullptr), _finish(nullptr), _end_of_storage(nullptr)

{reserve(v.capacity());for (auto& e : v)push_back(e);

}

-

首先初始化列表,初始化當前對象為空

vector對象 -

調用

reserve開空間,同時將當前vector對象內成員變量存儲的地址更新為有效地址。reserve有兩個作用:- 為數據開辟足夠的空間

- 更新三指針指向非0地址,也就是有效地址

-

再將需要拷貝的數據依次尾插到當前對象中。

-

由于我們的

push_back的實現中采用的是**=賦值**,因此內置類型會直接值拷貝,自定義類型會調用其operator=函數,完成深拷貝。

2.3 用n個val構造和迭代器區間構造

n個val構造

// 用n個val構造 復用resize 時,三個指針應該初始化

vector(size_t n, const T& val = T()):_start(nullptr), _finish(nullptr), _end_of_storage(nullptr) // 成員變量給了缺省值時,可以不寫初始化列表{ resize(n, val);}

- 用

n個val初始化時,我們可以直接復用resize。但使用n個val初始化時,val是可以有默認值的,但如何確定參數的類型?

內置類型的默認構造函數:

resize初始化,val是可以有默認值(缺省參數)的,但如何確定缺省參數的類型?- 此時形參

T()本質是一個T類型的匿名對象 ,會調用T類型的默認構造。因此寫一個類,一定要提供默認構造 - 如果傳入的是

int等內置類型resize怎么運行?理論上不能運行。但C++有了模板后,C++對內置類型進行了升級,也支持內置類型有默認構造函數

內置類型的默認構造函數使用示例:

- 內置類型的默認構造:

int默認構造為0double默認構造為0.0- 指針類型默認構造為

nullptr

- 因此

T()匿名對象既可以滿足內置類型,也可以滿足自定義類型。

迭代器區間構造

- 用一個迭代器區間進行構造初始化

// 類模板內的成員函數,依然可以再是另一個模板函數

// [first, last]

template<typename InputIterator>

vector(InputIterator first, InputIterator last) {while (first != last) {push_back(*first); // vector<int> v(10, 1); 構造時匹配錯誤,匹配成了迭代器區間初始化// 然后 int 不能解引用,因此報錯++first;}

}

-

我們的實現思路十分簡單:

- 對所有支持迭代器的容器,將區間

[first, last)區間內的數據構造成為一個vector - 我們只需循環遍歷區間,

push_back(*first)對每個地址的元素解引用后尾插入vector即可。之后first指針再++

- 對所有支持迭代器的容器,將區間

-

但是當我們編譯時,卻發生了錯誤:

-

-

-

錯誤輸出信息如上,我們閱讀后,初步推斷該報錯信息與模板有關。可能是和模板的匹配有關!

-

觀察我們的構造函數:

mm_vector::vector<int> v1(10, 1);參數類型為10, 1。10和1這樣的字面量,在C++中默認是int。再看我們現有的構造函數:參數數量為2的構造函數只有以下兩個:vector(size_t n, const T& val = T());類型為size_t, T,兩參數類型不同- ``vector(InputIterator first, InputIterator last);

類型為T, T`,兩參數類型想通

-

由于

v1(10, 1)兩個參數的類型為int, int,類型相同,因此在模版函數匹配時,編譯器自動匹配了類型更合適的T, T。而我們該構造函數的實現中,有*first行為,而int類型無法解引用,因此報錯。 -

解決該問題,只需額外為

int, int類型提供一個構造函數,使int, int類型的調用不要匹配到迭代器區間初始化即可。

// mm_vector::vector<int> v(10, 1); int int 匹配 size_t int 還是 int int(T, T)

// 當然是 int int(T, T)

// mm_vector::vector<int> v1(10u, 1); unsigned int, int 匹配 size_t int 還是 int int。

// 當然是 size_t int

// mm_vector::vector<string> v2(10, "hello"); int char* 匹配 int T 更加合適

vector(size_t n, const T& val = T()) {resize(n, val);

}

//多提供一個 int int 類型的構造

vector(int n, const T& val = T()) { resize(n, val);

}

// 用一個迭代器區間進行初始化

// [first, last]

template<typename InputIterator>

vector(InputIterator first, InputIterator last) {while (first != last) {push_back(*first); ++first;}

}

- 多提供一個形參類型為

int int的構造后就不報錯了

3. 容量管理

3.1 reserve擴容策略

- 我們的擴容策略是針對

capacity的,拷貝空間時,不僅拷貝[_start, _finish)之間的數據,同時拷貝[_start, _end_of_storage)之間的所有空間

void reserve(size_t newCapacity) {if (newCapacity > capacity()) {T* newSpace = new T[newCapacity];size_t old_sz = size(); // 記錄 _finish 相對于 _start 的偏移量// 拷貝數據if (_start) {//memcpy(newSpace, _start, sizeof(T) * old_sz);for (size_t i = 0; i < old_sz; ++i) {newSpace[i] = _start[i]; // 用自定義類中的 = 重載實現深拷貝類型的拷貝// 該寫法也可以滿足內置類型的拷貝的需求,內置類型本身就可以用=賦值}delete[] _start;}// 如果原vector無數據,但申請了更大的空間,該函數也會擴容并分配空間_start = newSpace;_finish = _start + old_sz;_end_of_storage = _start + newCapacity;}

}

// 不能用以下方法計算 _finsih, 只能通過記錄偏移量的方式來計算 _finish

// _finish = _start + size(); // 該實現有問題,這樣寫_finish的值沒變

// 上述表達式size() _start 指向新空間了,但此時_finish仍然指向舊空間

思路分析與關鍵點:

-

異地擴容保證強異常安全

-

reserve擴容不是只給push_back用,使用需要檢查是否需要擴容 -

newSpace記錄新空間的起始地址。old_sz記錄有效元素數量,可標識_finish相對于_start的位置,方便擴容后更新_finsih- 形參

newCapacity記錄容量個數,可表示_end_of_storage相對于_start的位置,方便擴容后更新_end_of_storage

-

vector中既可能存放內置類型,也可能存放自定義類型,因此拷貝數據時應該實現深層次的深拷貝。不能使用memcpy,因為memcpy進行的是值拷貝,也就是淺拷貝-

for (size_t i = 0; i < old_sz; ++i) {newSpace[i] = _start[i]; // 用自定義類中的 = 重載實現深拷貝類型的拷貝// 該寫法也可以滿足內置類型的拷貝的需求,內置類型本身就可以用=賦值} -

這里使用

for循環依次賦值,調用了自定義類型的operator=來實現深拷貝。內置類型可以直接用=賦值,自定義類型的operator=應當實現深拷貝

-

-

delete[] _start釋放舊空間 -

最終利用相對偏移量更新指針:

_start = newSpace;_finish = _start + old_sz;_end_of_storage = _start + newCapacity;

reserve中的其他關鍵實現:

void reserve(size_t newCapacity) {if (newCapacity > capacity()) {T* newSpace = new T[newCapacity];size_t old_sz = size(); // 記錄 _finish 相對于 _start 的偏移量// 拷貝數據if (_start) {for (size_t i = 0; i < old_sz; ++i) newSpace[i] = _start[i]; delete[] _start;}_start = newSpace;_finish = _start + old_sz;_end_of_storage = _start + newCapacity;}

}

- 關鍵點:

- 在該

reserve函數的實現中:如果一個空構造的vector對象(初始指針均為nullptr),也就是該vector對象沒有實際的內存空間。若該被空構造出來的對象,直接調用reserve后,對象內的三個指針就都變成了有效地址。可以大膽的對這三個指針進行解引用訪問操作。

- 在該

- 原理分析:

- 空對象的

capacity()一定為0,因此調用reserve時會進入擴容邏輯。我們的reserve函數的實現,不管_start掌管的空間中是否有數據,都會開辟一段大小為newCapacity的空間。空對象的_start指針為nullptr,不會進入拷貝數據的邏輯。之后,_start被賦值為newSpace(開辟的新空間的地址)。_finsih和_end_of_storage經過相對偏移地址計算后,也就變成了有效地址

- 空對象的

3.2 resize彈性調整

// 初始化 n 個數據

void resize(size_t n, const T& val = T()) {// 要求size 變小時,直接 改 _finishif (n < size())_finish = _start + n;// 要求size 變大時,多出來的空間用val初始化else {reserve(n); // n 小于 capacity時,reserve什么都不做,大于時擴容// 將多出來的空間用val填充while(_finish != _start + n){*_finish = val;++_finish;}}

}

雙重模式思路:

- 要求

size變小時,直接修改_finish指針 - 要求

size變大時,不管n是否大于capacity,都調用reserve,多出來的空間用val初始化n是新空間中總容量的個數,_start + n表示了_end_of_storage的位置- 從

[_finish, _start + n)這塊連續空間是需要用val初始化的,面對自定義類型時,采用調用operator=的方式依然可以完成深拷貝。

內置類型的默認構造函數:

resize初始化,val是可以有默認值(缺省參數)的,但如何確定缺省參數的類型?- 此時形參

T()本質是一個T類型的匿名對象 ,會調用T類型的默認構造。因此寫一個類,一定要提供默認構造 - 如果傳入的是

int等內置類型resize怎么運行?理論上不能運行。但C++有了模板后,C++對內置類型進行了升級,也支持內置類型有默認構造函數

內置類型的默認構造函數使用示例:

- 內置類型的默認構造:

int默認構造為0double默認構造為0.0- 指針默認構造為

nullptr

4. 迭代器失效專題

4.1 insert實現與失效分析

內部和外部迭代器失效

insert和erase的實現和順序表的插入實現思路一致,這里不在細致分析。我們直接關注insert的迭代器失效問題

**迭代器失效引入:**這里我們先使push_back通過調用insert函數來實現

void push_back(const T& obj) {//// 判斷是否需要擴容//if (_finish == _end_of_storage) {// size_t newCapacity = (capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);// reserve(newCapacity);//}//// 插入邏輯//*_finish = obj;//++_finish;insert(end(), obj);

}

// 會出現迭代器失效的insert函數

void insert(iterator pos, const T& obj) {assert(pos >= _start && pos <= _finish); // 保證插入位置正確// 擴容邏輯if (_finish == _end_of_storage) {size_t newCapacity = (capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);reserve(newCapacity);}// 挪動元素iterator end = _finish - 1;while (end >= pos) {*(end + 1) = *end;--end;}// 插入數據*pos = obj;++_finish;

}

// 測試迭代器失效的代碼

int main() {mm_vector::vector<int> v1;v1.reserve(4);v1.push_back(1);v1.push_back(2);v1.push_back(3);v1.push_back(4);//v1.push_back(5);for (auto& e : v1)cout << e << " ";cout << endl;return 0;

}

- 將v1的空間設置為4,插入四個元素后,遍歷元素,這里結果正確

-

再插入第五個元素時,第五個元素變成了隨機值。

-

-

這就是著名的迭代器失效問題。insert的迭代器失效主要發生在擴容時

迭代器失效與我們insert函數的實現方式有關。

- insert函數使用時,是形參pos接受一個迭代器類型的指針,在pos位置插入。而

pos是一個指針,指向一段空間中的某個位置。 - 如果插入元素時,

vector內部的空間足夠,沒有發生擴容,那么不會出現迭代器失效。 - 如果因為空間不夠而發生了擴容,由于我們實現的擴容策略是異地擴容,擴容后數據的地址發生更新,而pos的值沒有更新,指向的仍然那是之前舊空間位置的地址。由于我們擴容拷貝數據后就將之前的空間釋放銷毀了,因此

pos指向的不是我們想要插入數據的位置。這樣pos就失效了。這種問題被稱為迭代器失效 - 上圖的場景就是如此:

reserve設置vector的空間為4個,插入前四個元素時一切正常。插入的第五個元素變成了隨機值,就是因為插入第五個元素時發生了擴容,原來的pos指針沒有更新,產生了迭代器失效問題

迭代器失效問題的圖解:

通過圖解,我們可以輕松得知,迭代器失效的本質是擴容后pos指針的失效。那么解決此類迭代器失效,只需要在擴容后,將pos的值設置正確即可解決。

pos是指針,記錄的是地址。雖然擴容后pos的具體值我們不知道是多少,但是我們知道,pos相對于_start的值是不變的- 因此我們可以記錄下pos相對于_start的位置,擴容后利用這個相對值,更新pos的值為正確的地址

完成更新pos值的insert函數

void insert(iterator pos, const T& obj) {assert(pos >= _start && pos <= _finish); // 保證插入位置正確// 擴容邏輯if (_finish == _end_of_storage) {size_t len = pos - _start; // 記錄 pos 相對于 _start 的位置size_t newCapacity = (capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);reserve(newCapacity);// 擴容后更新pos的值,防止迭代器失效pos = _start + len;}// 挪動元素iterator end = _finish - 1;while (end >= pos) {*(end + 1) = *end;--end;}// 插入數據*pos = obj;++_finish;

}

-

可以看到,更新完pos之后,我們多插入一些數據,即便觸發了兩次擴容,插入結果依然是正確的

-

-

如上解決的問題,本質是解決了內部的迭代器失效,因為迭代器

pos的失效發生在函數內部

還有外部迭代器失效問題

-

我們不能排除有人會寫出這樣的代碼:

-

mm_vector::vector<int>::iterator p = v1.begin() + 3;v1.insert(p, 300);for (auto& e : v1)cout << e << " ";cout << endl;*p += 100; -

完整測試用例:

-

int main() {mm_vector::vector<int> v1;v1.reserve(4);v1.push_back(1);v1.push_back(2);v1.push_back(3);v1.push_back(4);for (auto& e : v1)cout << e << " ";cout << endl;// 外部迭代器失效// 不能排除有人會這樣子調用insert函數mm_vector::vector<int>::iterator p = v1.begin() + 3;v1.insert(p, 300);for (auto& e : v1)cout << e << " ";cout << endl;*p += 100;for (auto& e : v1)cout << e << " ";cout << endl;return 0;}

-

-

對已有四個數據的

vector在進行插入,顯式定義了一個迭代器p,指向第四個位置。插入之后,又對p解引用修改第四個位置的值。但由于插入時發生了擴容,插入后p已經失效,因此對*p的修改不會發生。

可以看到,對p位置數據的修改沒有發生。這種問題被稱為外部的迭代器失效問題。

-

外部的迭代器失效問題我們無法解決,因為==不同編譯器平臺實現的擴容策略不同,我們無法預知庫中實現的vector何時發生擴容!==我們來看標準庫中的應對策略。

-

-

標準庫中,返回了指向新插入元素的位置的迭代器。因此最終解決方案如下:

-

// 解決內部和外部迭代器的最終insert實現方案iterator insert(iterator pos, const T& obj) {// 保證插入位置正確assert(pos >= _start && pos <= _finish);// 擴容邏輯if (_finish == _end_of_storage) {size_t len = pos - _start; // 記錄 pos 相對于 _start 的位置size_t newCapacity = (capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);reserve(newCapacity);// 擴容后更新pos的值,防止迭代器失效pos = _start + len;}// 挪動元素iterator end = _finish - 1;while (end >= pos) {*(end + 1) = *end;--end;}// 插入數據*pos = obj;++_finish;return pos;} -

這樣的目的在于:

- 調用

insert之后,如果想訪問新插入的元素,應該通過insert函數的返回值來訪問,而不是通過原來傳給形參pos指針的實參來訪問。

- 調用

insert總結

insert之后,迭代器有可能會失效(主要會在發生 擴容時 迭代器失效),但不同平臺的擴容策略不同。因此我們無法預知何時會發生擴容,也就無法預知何時迭代器會失效。insert之后,不要再使用這個實參迭代器了,因為insert后,迭代器可能失效- 正確的做法是,使用

insert返回的迭代器來訪問新插入的值。

- 正確的做法是,使用

- 綜上:

insert這樣的接口是不安全的,因此我們應當直接認為insert后,迭代器會失效

4.2 erase實現與失效處理

有了insert失效的例子,我們很容易可以理解erase的失效問題:

iterator erase(iterator pos) {assert(pos >= _start && pos < _finish);// 前移覆蓋元素iterator begin = pos + 1;while (begin < _finish) {*(begin-1) = *begin; // 深拷貝賦值++begin;}--_finish;return pos; // 返回刪除位置的新迭代器

}

- 我們的

erase的實現是挪動數據完成覆蓋,從而完成元素的刪除。 erase(pos)刪除pos位置的元素。當pos指向最后一個元素時,當我們通過erase(it)刪除完最后一個元素,再通過迭代器去訪問時,該位置可能會出現隨機值。- 這是因為,我們通過

erase刪除元素,會進行數據的挪動。挪動后,迭代器指向的值已經不再是刪除前的值了。此時再使用迭代器訪問,會導致迭代器失效,可能出現隨機值!并且VS平臺下,會對erase刪除后再利用先前的迭代器訪問元素進行強制報錯檢查!

auto it = v1.begin() + 3;

v1.erase(it);

for (auto& e : v1)cout << e << " "; cout << endl;

*it = 100; // 報錯!

cout << *it << endl;

- 可以看到,刪除最后一個元素后,最后一個位置的空間已經不屬于我們,因此不能再使用

*pos訪問元素了

5. 元素操作實現

push_back

void push_back(const T& obj) {if (_finish == _end_of_storage) {reserve(capacity() == 0 ? 4 : capacity()*2);}*_finish = obj; // 運算符=重載依賴++_finish;//insert(end(), obj);

}

if (_finish == _end_of_storage):首先檢查當前vector是否需要擴容reserve(capacity() == 0 ? 4 : capacity()*2):如果容器當前容量為0,那么擴容為4個空間。如果不為0但需要擴容,那么執行二倍擴容策略

- _finish指向最后一個元素的下一個位置:解引用,賦值,完成尾插

- 此處調用的是賦值:內置類型直接復制,自定義類型會調用其

operator=,保證了自定義類型的深拷貝正確 - 賦值后

_finish++,標識有效數據個數加一

- 此處調用的是賦值:內置類型直接復制,自定義類型會調用其

pop_back

void pop_back() {erase(--end());

}

-

這里的

pop_back尾刪,我們直接調用erase函數即可,傳入最后一個元素的位置指針,也就是--end() -

有興趣的讀者可以自主實現一個不依賴

erase函數的尾刪

6. 運算符重載

6.1 []下標訪問

// 普通vector對象[]重載

T& operator[](size_t pos) {assert(pos < size());return _start[pos];

}

// const vector對象[]重載

const T& operator[](size_t pos) const {assert(pos < size());return _start[pos];

}

operator[]的實現較為簡單assert(pos < size())對要訪問的位置進行斷言強制檢查,防止越界訪問- 之后返回空間中

pos位置的值_start[pos] - 普通對象返回

T&,const對象返回const T&;

6.2 流操作符

- 流操作符,我們為了符合使用習慣,我們將

operator<<聲明為友元函數

template<typename T>

class vector {

public:template<class T1> // 模板函數,聲明和定義處都要寫上 template<class T1>friend ostream& operator<<(ostream& out, const vector<T1>& v);

public:// 其他成員函數

private:// 成員變量

}

// 函數實現

template<class T1>

ostream& operator<<(ostream& out, const vector<T1>& v) {for (auto& e : v) out << e << " ";return out;

}

- 為了符合使用

<<的使用習慣,我們將operator<<聲明為友元函數 - 在函數內,實現對

vector中元素的遍歷 return ostream&類型的對象,滿足流插入運算符<<的連續調用

6.3 operator=

operator=的實現,我們同樣要實現深層次的深拷貝

// = 重載 深拷貝

// v2 = v1

// 自定義類型值傳參時,會調用拷貝構造函數,我們已經實現了深拷貝

// operator= 的深拷貝

vector<T>& operator=(vector<T> tmp) {swap(tmp);return *this;

}

// 兩個vector交換

void swap(vector<T>& v) {std::swap(v._start, _start);std::swap(v._finish, _finish);std::swap(v._end_of_storage, _end_of_storage);

}

- 由于我們已經有了實現

string的經驗,因此實現vector的operator=最好直接采用現代寫法 operator=調用時,由于參數類型為值傳遞,根據C++中函數參數傳遞的規則:- 函數調用要先傳參

- 內置類型值傳參:直接拷貝

- 自定義類型值傳參:調用其拷貝構造函數

- 用

v2 = v1賦值來舉例,傳參過后,調用swap函數之前的結果的結構圖如下:

- 現在

v2想要變得和v1一模一樣,且要內存資源獨立。我們調用swap(tmp)函數,結構圖如下: - v2和tmp中的所有指針的值進行了交換:

tmp接管了v2的數據,v2拿到了tmp中的和v1完全相同的數據,同時_finsih和_end_of_storage指針也和v1的一樣,這樣就完成了v2 = v1,即將v1對象的值內存安全地賦值給v2- 之后由于

tmp為函數局部對象,函數調用結束后自動銷毀,銷毀時自動調用析構函數,清理接管的v2中的資源,內存完全安全。

- 這樣我們就優雅地完成了

operator=的實現。

7. 成員變量缺省值與完整實現

成員變量缺省值優化初始化列表

? 我們知道,在C++11的更新中,成員變量可以有缺省值,用于初始化列表使用。這一特性可以使我們的構造函數無需再寫初始化列表了,只需在成員變量聲明的同時定義初始缺省值即可。

class vector{

public:// 成員函數...

private://成員變量命名與標準庫STL中的命名風格保持一致//可以用C++11中的 成員變量缺省值 給初始化列表使用 這樣在構造函數中,就不用寫初始化列表了iterator _start = nullptr; iterator _finish = nullptr; iterator _end_of_storage = nullptr;

public:// 優化后的構造函數vector() // 默認構造{ }// n 個 val構造vector(size_t n, const T& val = T()) { resize(n, val);}vector(int n, const T& val = T()) { //多提供一個 int int 類型的構造resize(n, val);}// 迭代器區間構造template<typename InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last) {while (first != last) {push_back(*first); ++first;}}// 拷貝構造函數vector(const vector<T>& v) {_start = new T[v.capacity()];for (size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {_start[i] = v[i];}_finish = _start + v.size();_end_of_storage = _start + v.capacity();}// 拷貝構造函數二選一即可vector(const vector<T>& v) {reserve(v.capacity());for (auto& e : v)push_back(e);}

};

優化后的完整代碼實現

#pragma once#include <iostream>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <assert.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

using namespace std;namespace mm_vector {template<typename T>class vector {public:template<class T1>friend ostream& operator<<(ostream& out, const vector<T1>& v);typedef T* iterator;typedef const T* const_iterator;iterator begin() { return _start; }iterator end() { return _finish; } // end是最后一個元素的下一個位置const_iterator begin() const { return _start; }const_iterator end() const { return _finish; }// 指針 - 指針 得到中間的元素個數size_t capacity() const {return _end_of_storage - _start;}size_t size() const {return _finish - _start;}bool empty() const {return _start == _finish;}private://與標準庫STL中的命名風格保持一致//可以用C++11中的 成員變量缺省值 給初始化列表使用 這樣在構造函數中,就不用寫初始化列表了iterator _start = nullptr; iterator _finish = nullptr; iterator _end_of_storage = nullptr;public:vector() // 默認構造{ }// n 個 val構造vector(size_t n, const T& val = T()) { resize(n, val);}vector(int n, const T& val = T()) { //多提供一個 int int 類型的構造resize(n, val);}// 迭代器區間構造template<typename InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last) {while (first != last) {push_back(*first); ++first;}}// 拷貝構造函數vector(const vector<T>& v) {_start = new T[v.capacity()];for (size_t i = 0; i < v.size(); ++i) {_start[i] = v[i];}_finish = _start + v.size();_end_of_storage = _start + v.capacity();}// 拷貝構造函數二選一即可// vector(const vector<T>& v) {// reserve(v.capacity());// for (auto& e : v)// push_back(e);//}vector<T>& operator=(vector<T> tmp) {swap(tmp);return *this;}// 兩個vector交換void swap(vector<T>& v) {std::swap(v._start, _start);std::swap(v._finish, _finish);std::swap(v._end_of_storage, _end_of_storage);}~vector() {if (_start) {delete[] _start;_start = _finish = _end_of_storage = nullptr;}}T& operator[](size_t pos) {assert(pos < size());return _start[pos];}const T& operator[](size_t pos) const {assert(pos < size());return _start[pos];}void reserve(size_t newCapacity) {if (newCapacity > capacity()) {T* newSpace = new T[newCapacity];size_t old_sz = size();if (_start) {for (size_t i = 0; i < old_sz; ++i) {newSpace[i] = _start[i];}delete[] _start;}_start = newSpace;_finish = _start + old_sz;_end_of_storage = _start + newCapacity;}}void resize(size_t n, const T& val = T()) {if (n < size())_finish = _start + n;else {reserve(n); while(_finish != _start + n){*_finish = val;++_finish;}}}void push_back(const T& obj) {if (_finish == _end_of_storage) {size_t newCapacity = (capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);reserve(newCapacity);}*_finish = obj;++_finish;//insert(end(), obj);}void pop_back() {erase(--end());}// 解決內部和外部迭代器的最終insert實現方案iterator insert(iterator pos, const T& obj) {// 保證插入位置正確assert(pos >= _start && pos <= _finish);// 擴容邏輯if (_finish == _end_of_storage) {size_t len = pos - _start; // 記錄 pos 相對于 _start 的位置size_t newCapacity = (capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);reserve(newCapacity);// 擴容后更新pos的值,防止迭代器失效pos = _start + len;}// 挪動元素iterator end = _finish - 1;while (end >= pos) {*(end + 1) = *end;--end;}// 插入數據*pos = obj;++_finish;return pos;}// 為了解決迭代器失效問題,erase返回傳入的pos的下一個位置iterator erase(iterator pos) {assert(pos >= _start && pos < _finish);//刪除iterator begin = pos + 1;//while (begin < end()) {while (begin != _finish) {*(begin - 1) = *begin;++begin;}--_finish;// 為了解決迭代器失效問題,erase返回傳入的pos的下一個位置// 挪動數據后,pos 就是被刪除元素后面第一個元素的位置return pos; }};template<class T1>ostream& operator<<(ostream& out, const vector<T1>& v) {for (auto& e : v) out << e << " ";return out;}

}

8. 結語

在本文中,我們系統性地實現了STL風格的vector容器,深入剖析了動態數組的核心機制。通過手寫代碼,我們重點解決了以下幾個工程實踐中的關鍵問題:

- 三指針架構設計

采用_start、_finish、_end_of_storage三指針模型,精準控制容量邊界與數據邊界,為高效操作奠定基礎。 - 深拷貝控制

通過new[]/delete[]配合元素級的賦值操作,實現容器與元素的雙重深拷貝,確保內置類型與自定義類型的內存安全。 - 迭代器失效機制

重點剖析了insert/erase操作中的迭代器失效問題,通過相對位置計算和返回值設計,提供了標準化的解決方案。 - 現代C++特性應用

采用成員變量缺省值優化初始化邏輯,使用現代寫法實現拷貝賦值,保持代碼簡潔高效。

核心啟示:STL容器的設計精髓在于平衡效率與安全性。vector的擴容策略(異地擴容+二倍增長)既保證了O(1)的均攤時間復雜度,又通過迭代器失效機制強制規范了使用者的操作邊界。

以上就是本文的所有內容了,如果覺得文章對你有幫助,歡迎 點贊?收藏 支持!如有疑問或建議,請在評論區留言交流,我們一起進步

分享到此結束啦

一鍵三連,好運連連!你的每一次互動,都是對作者最大的鼓勵!

征程尚未結束,讓我們在廣闊的世界里繼續前行!🚀

)

)

結構型:外觀模式詳解)

視頻教程 - 熱詞數量分析日期統計功能實現)

)

)

)

)