在你剛步入電子數據取證領域時,可能很快就注意到一個普遍現象:大多數取證分析師前期都花費大量時間在網上查閱博客、PDF、推文等信息,尋找證據線索的“藏身之處”——例如注冊表項、日志文件路徑、可疑文件命名模式或遠程登錄痕跡等。這種信息雖然寶貴,卻也異常重復、低效。

這一現象揭示了手工分析的優勢與局限,也為我們理解當前向自動化取證分析轉型的背景提供了關鍵線索。

刻意回避自動化的思維方式我并沒有很認同。在分秒必爭的現場案件中,唯一重要的是:怎樣才能以最少的時間獲得最佳的結果?而答案很少是二元對立的。人類和機器都能帶來有用的東西,但它們也都有盲點。

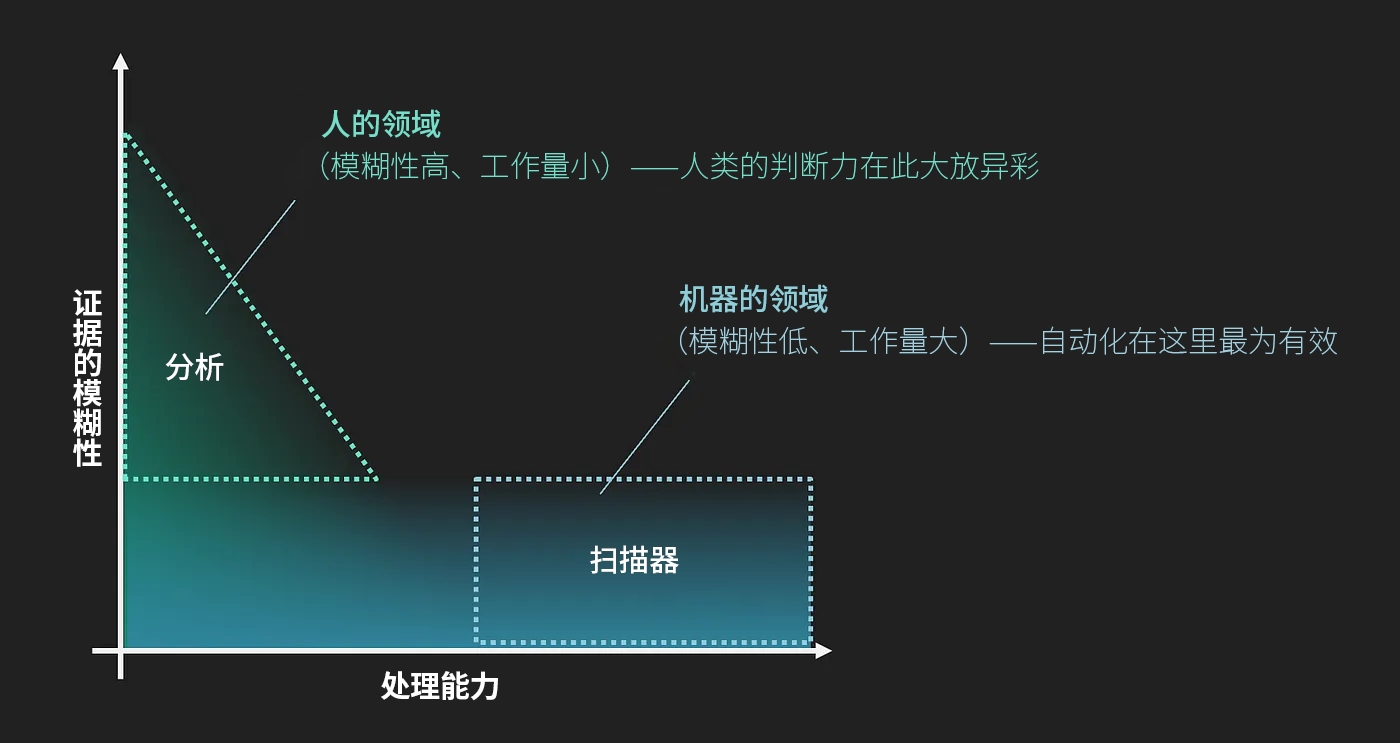

人類分析師能夠識別模糊或異常的模式,例如一個奇怪的文件名或不合常理的時間戳,即使這些內容不符合既定規則,也能憑直覺發現問題。面對未知攻擊技術或非典型行為,分析師可以快速調整思路,進行臨時調查,而不依賴預設規則。而且很多新型取證方法和痕跡發現都起源于人工觀察和推理,例如發現新的日志文件或軟件行為異常等。

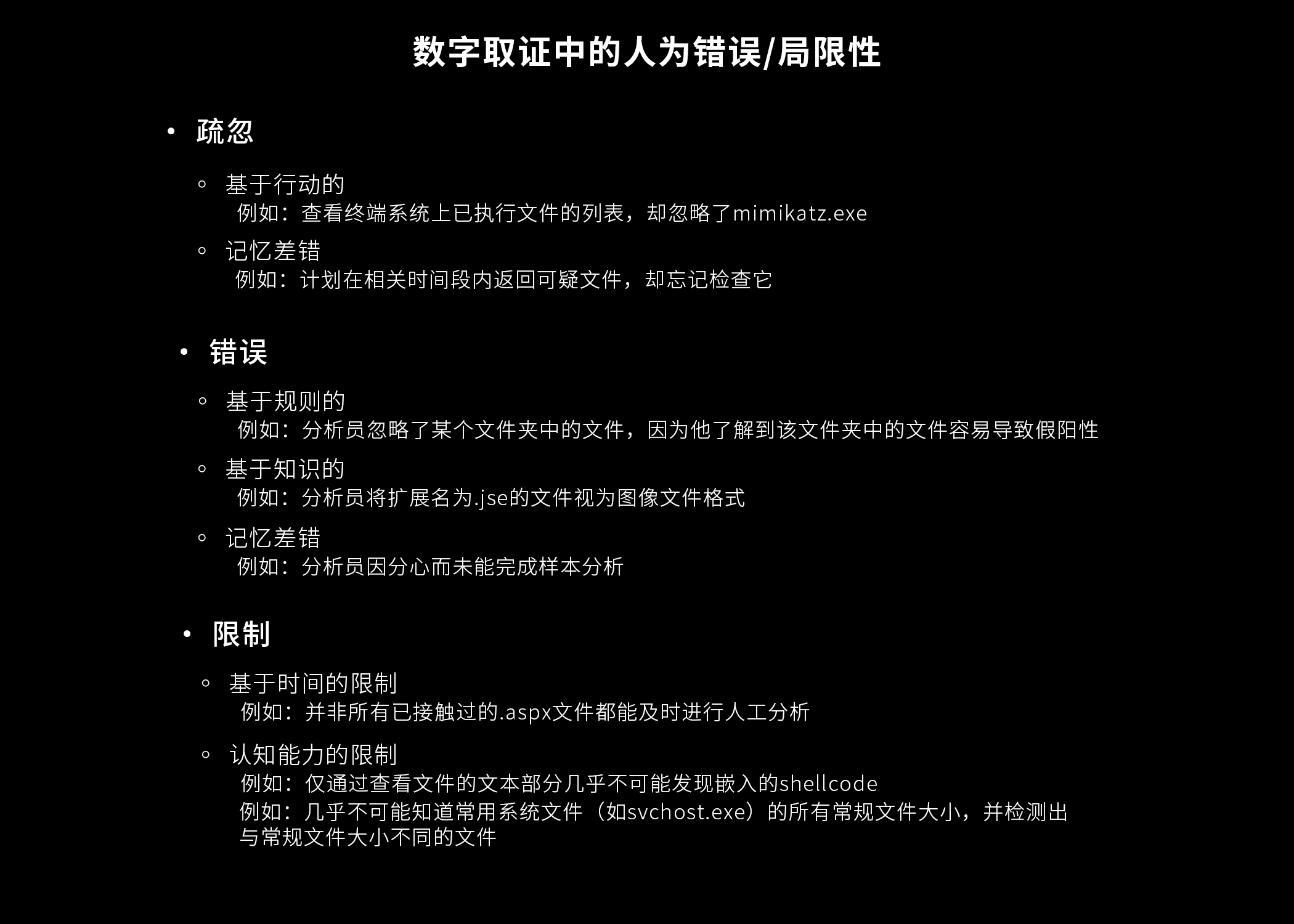

但同樣手工分析也充滿了局限性,分析師必須逐條查看證據、手動比對規則,耗時且重復,效率低。分析員易受到干擾與疲勞影響,長時間處理大量數據容易出錯,尤其在處理數百個終端、上萬個文件時。還有些取證分析員在工作中以經驗為主導,很多經驗只存在于筆記本或分析師個人腳本中,缺乏標準化和可復用性。

下圖羅列了人工分析的錯誤與局限性:

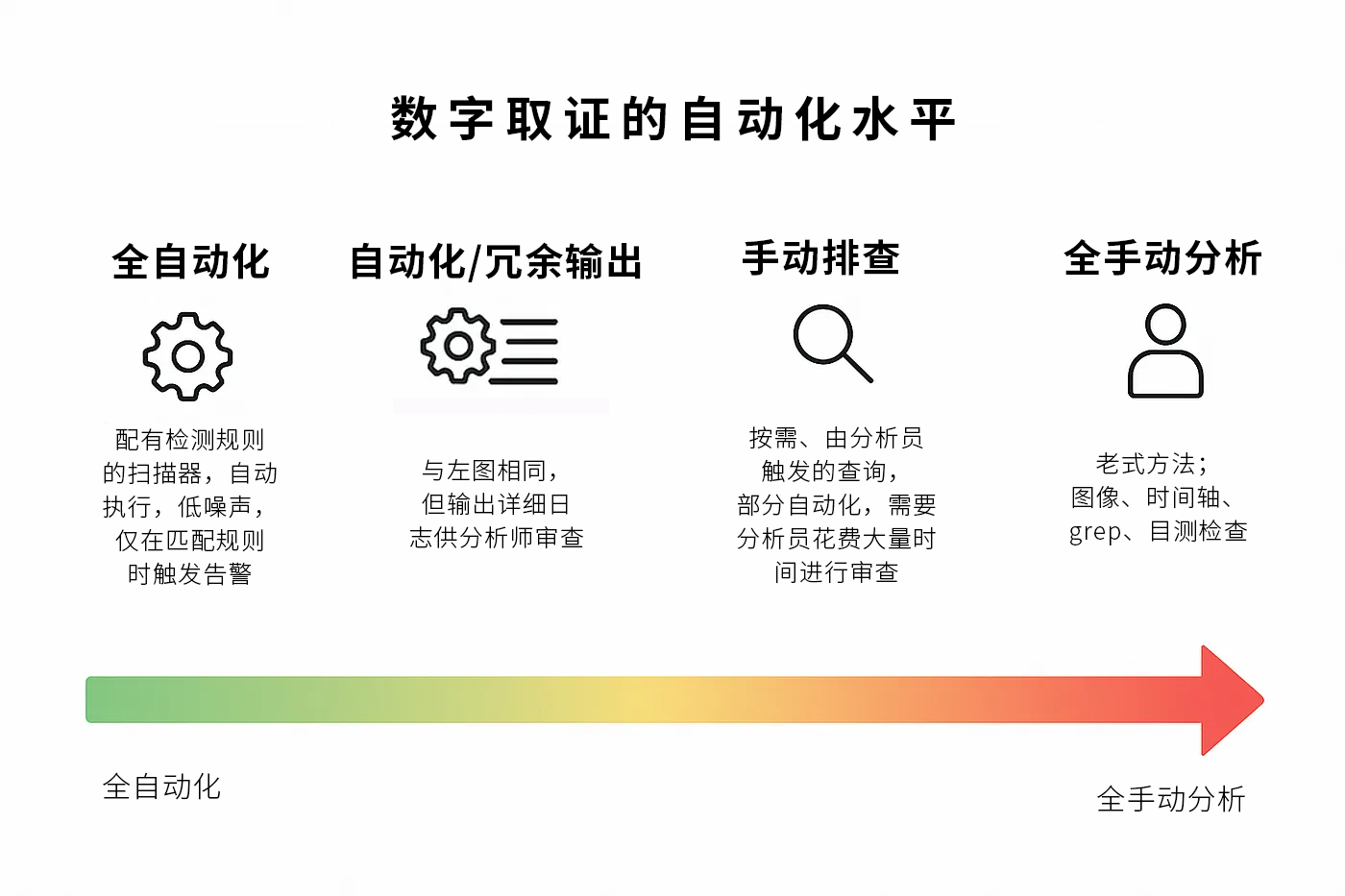

在現代取證工作中,自動化的比例越來越高,分析員們對自動化軟件的依賴程度與日俱增。當然這也得益于自動化處理的速度快、規模化處理能力強。自動化系統可以在數秒內掃描上千臺主機、處理數百萬條日志,執行復雜的規則匹配。機器不會因情緒、疲勞而漏檢或誤判,適合執行重復且冗長的檢測任務。系統的檢測邏輯可以模塊化、自動化部署,形成更具復用性的“知識代碼化”。

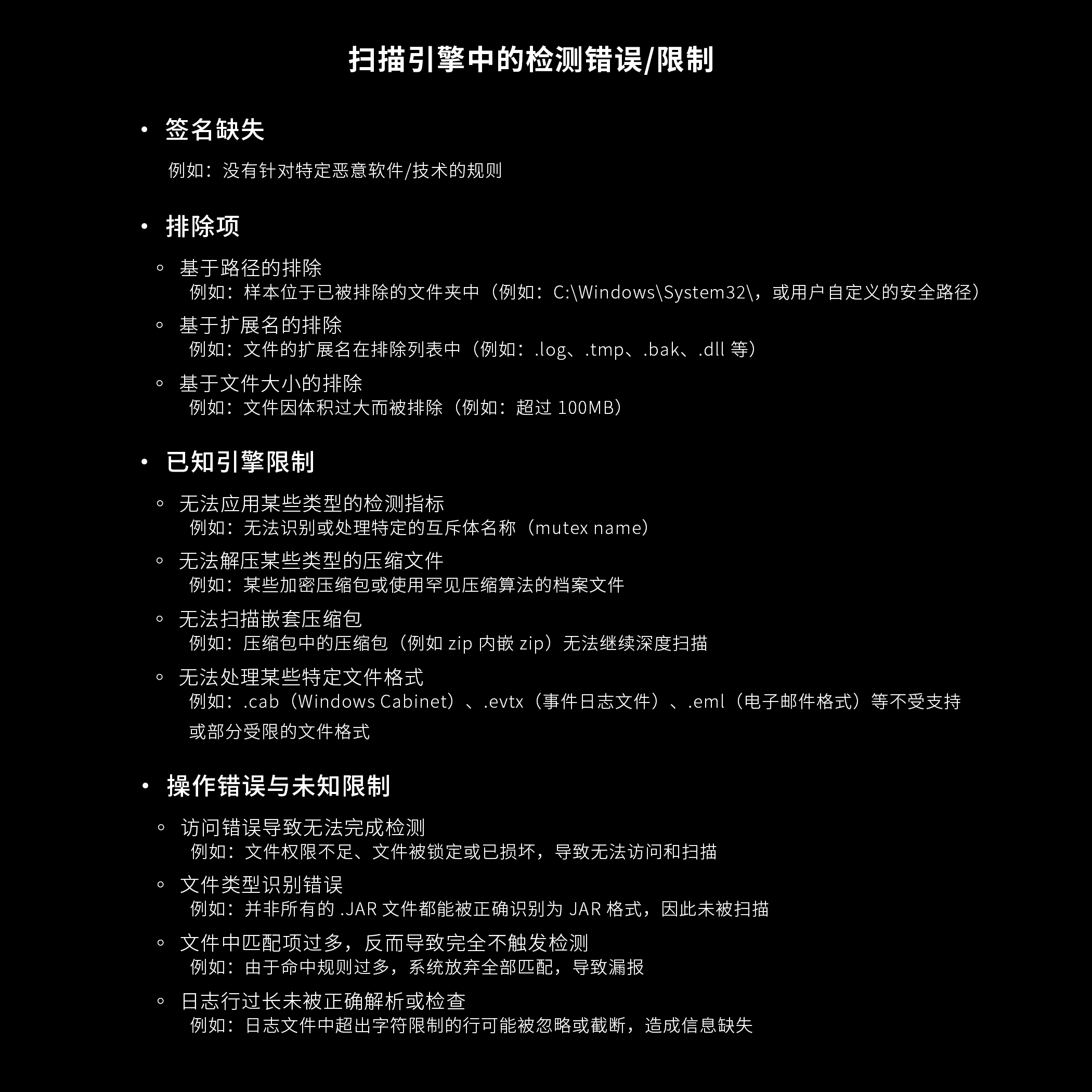

同樣自動化分析也不是萬能的。機器只能依據已知規則做出判斷,對未知威脅或模糊異常可能“視而不見”,不具備取證分析員的上下文分析能力;正因如此,沒有上下文,容易對合法異常操作發出誤報,或對未建模的新型攻擊完全忽視。并且自動分析系統的有效性極度依賴其規則庫、輸入數據的質量與覆蓋度。

下圖對自動化分析的錯誤和限制進行了總結:

在未來的電子數據取證工作中,“人機協作”將是主旋律,分析師不再只是手動排查者,而是自動化工具的設計者、監督者與策略制定者。具備手工分析的能力是基礎,而不是只依靠自動化分析工具給出答案。既要保留敏銳的觀察力,也要具備工程思維。

未來的電子數據取證專家,需要把“想法”變成“規則”,把“經驗”變成“產品”。不應只是信息的消費者和記錄者而是知識體系與自動化分析流程的建構者。

人機結合,不是替代,而是倍增。

![[特殊字符] Java反射從入門到飛升:手撕類結構,動態解析一切![特殊字符]](http://pic.xiahunao.cn/[特殊字符] Java反射從入門到飛升:手撕類結構,動態解析一切![特殊字符])

命令使用說明)

添加快捷鍵 Ctrl+D(功能等于Ctrl+C + Ctrl+V),一步到位)

如何處理重復數據問題?)

)

)

)