一、基本原理

1.組成

對應了解

1)主磁體:

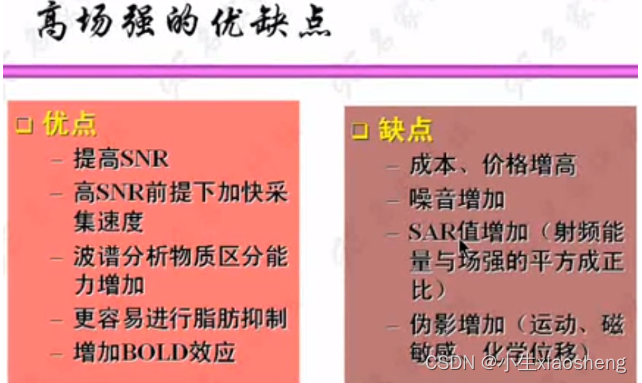

基本構建,用于產生磁場,主要有兩種方式產生磁場==永磁(磁鐵)、電磁(給線圈通電)。MR按主磁場的場強分類主要有四類,分類的原因是MR信噪比與主磁場場強成正比,低場<0.5T,中場0.5T-1.0T,高場1.0T-2.0T,超高場強>2.0T。1T=10000高斯,1高斯=5安培電流流過的銅線距離1厘米原距離的磁場強度。

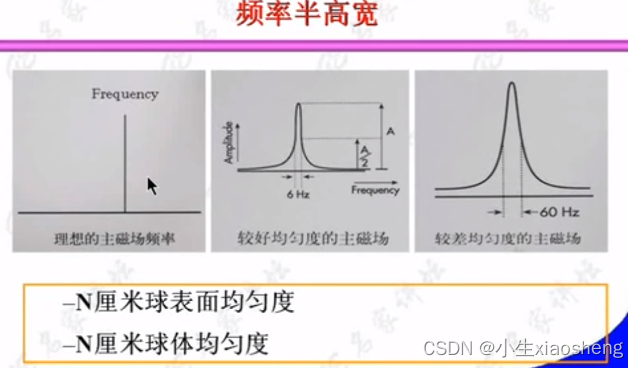

核磁共振不僅需要磁場,還必須是要高度均勻的磁場,因為它能幫助我們空間定位、提高信噪比等

強度均勻度磁場的一種表示方法為頻率半高寬:

2)梯度系統:

主要用于空間定位、產生信號、擴散梯度等,由梯度線圈和梯度 放大器組成。醫學中里面的梯度是一個線性向上的坡度 ,而不是常見的樓梯。

梯度的產生主要是如下圖(這只是Z軸的 梯度磁場,其他XY軸都是如此),從圖中可以看出黃線 頭部磁場高,腳部磁場低,因為在頭部電流線圈產生的磁場與主磁場一致,故加強了磁場強度,在腳步電流線圈產生的磁場方向與主磁場相反,故減少了磁場強度,從而形成了一個坡度。

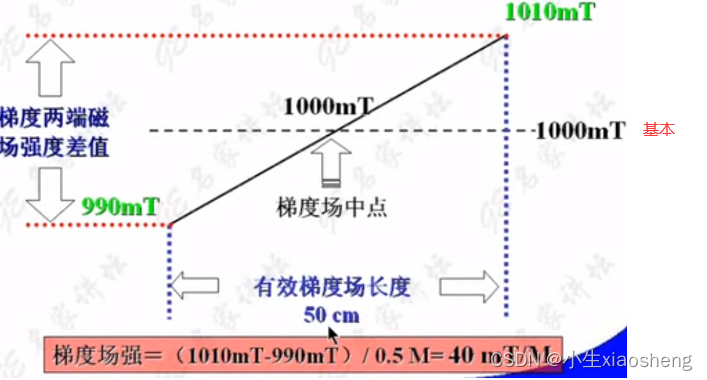

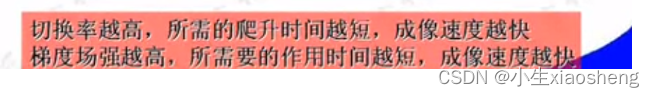

梯度線圈的性能指標:梯度場強和切換率,下圖就是梯度場強的計算,而切換率就是當我們設置一個場強強度,然后通電之后要達到這個強度需要一定的時間,故切換率=場強強度/需要的時間。

現在的梯度模式主要有:單梯度、雙梯度

3)射頻系統 :

主要用于激發人體產生共振、采集MR信號,由射頻放大器、射頻通道、脈沖線圈(發射線圈 、接收線圈)組成。有的設備既能激發又能采集。

接收線圈與MRI是密切相關的,接收線圈離目標越進,所接收的信號越強、線圈內體積越小,所接收到的噪聲越低。所以就產生了對應人體線圈的設備,專門檢測。

4)計算機系統與譜儀

二、MRI的物理學原理

1.人體MR成像的物質基礎

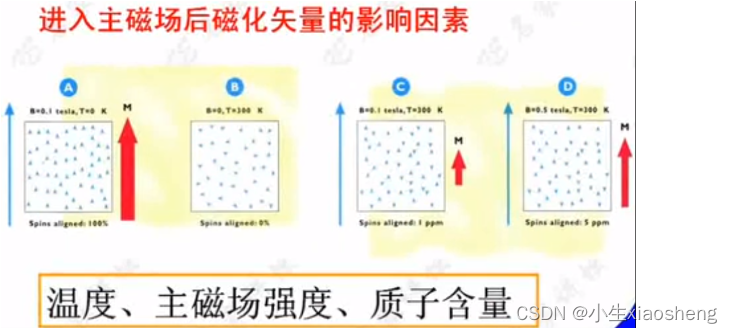

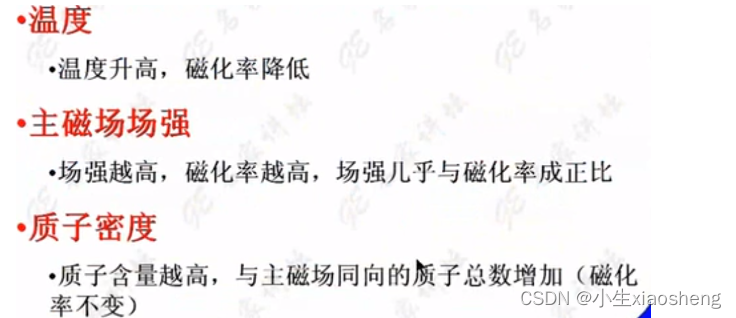

人體內帶電的原子總是在自旋,所以就會產生磁場,這里就叫核場。利用氫原子核來生成MR圖像,通常情況下氫原子核產生的磁場方向是隨機的,更加矢量原則那么存在磁場抵消的情況,所以一般情況下人不能向磁鐵一樣有吸引力,即使再精密的儀器也檢測不了如此細小的磁場。

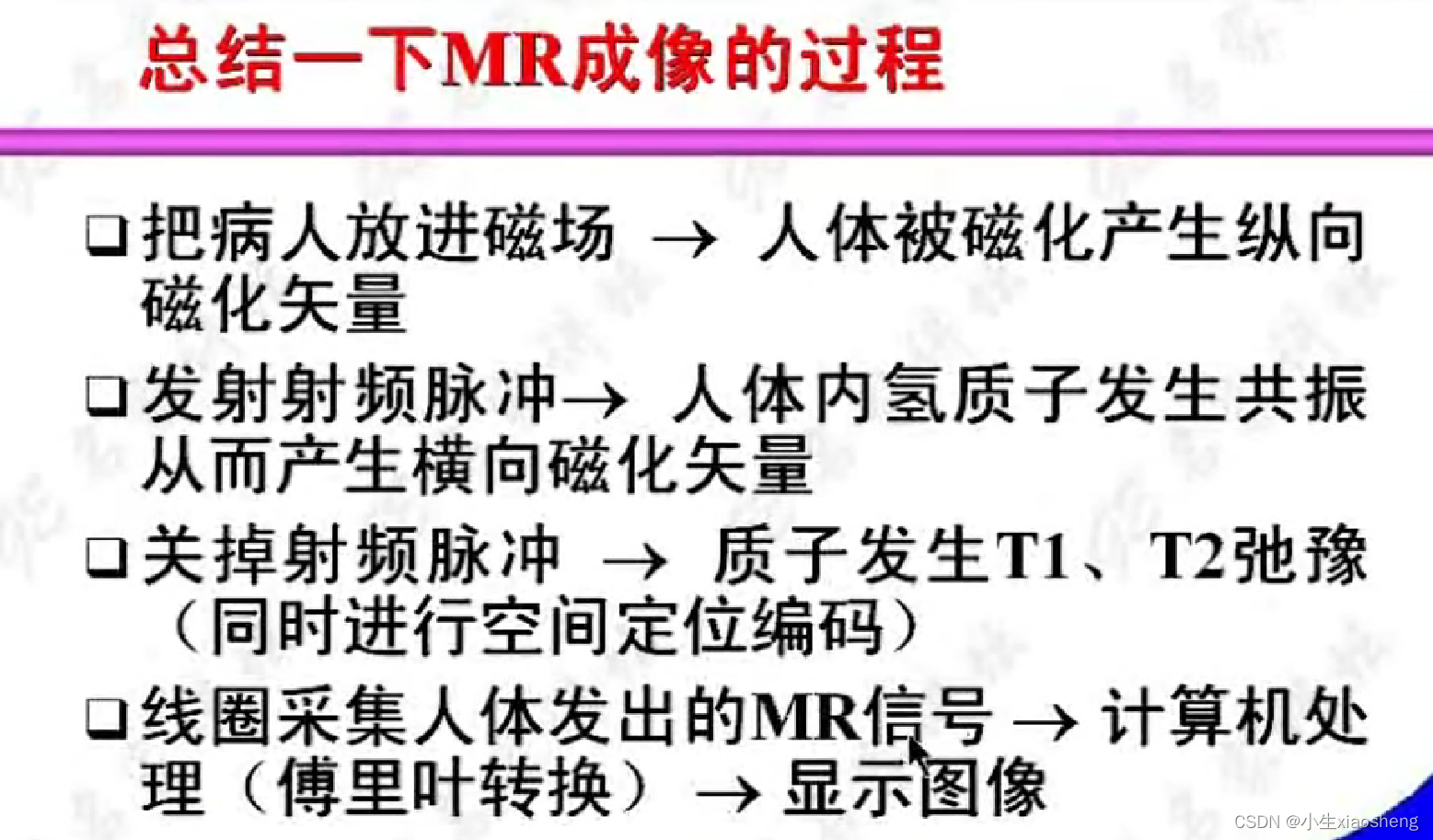

所以就把人放到主磁體里面,運用主磁體產生的磁場,那么人體中的氫原子就完全平行了,只是指向的方向不同罷了,最后就得到了一個方法的磁場。

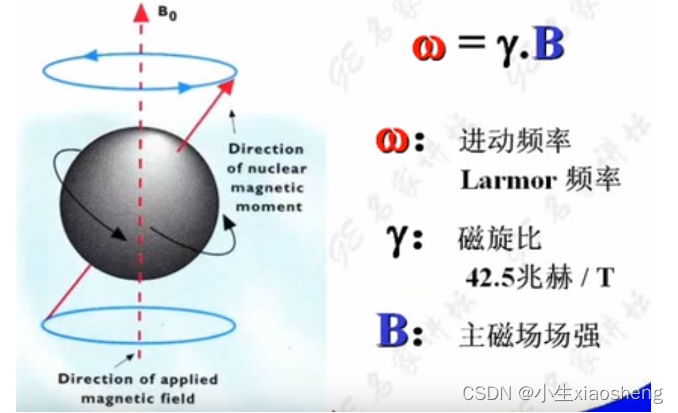

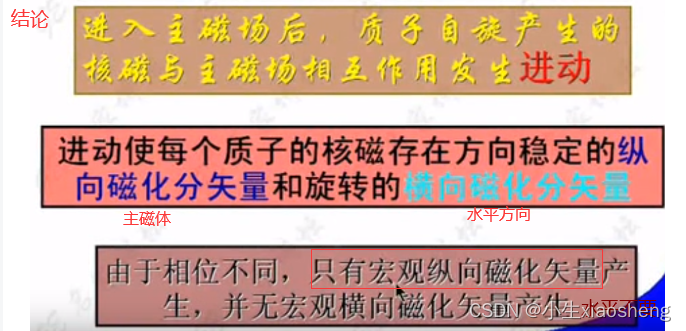

進動是核場(小磁場人體產生)與主磁(主磁體)相互作用的結果,存在一定的角度不是完全平行好比陀螺斜著也能轉動。進動的頻率明顯低于質子的自旋頻率,但是進動更重要。

2?MRI可以探測出什么磁化矢量

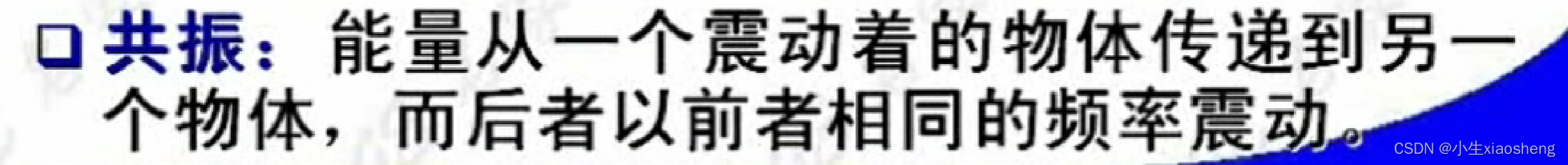

不同的人體組織由于氫質子含量不同,宏觀磁化矢量也不同。但是此時的核共振線圈還是不能檢測出縱向磁化矢量,因為它在主磁體中的磁場還是太小了。但是根據電磁原理,如果磁體切割電場那么就能產生電流,所以如果縱向和主磁體方法一致無法探測出,那么如果得到橫向來切割主磁體 是否就能被探測出,不過由上面結論得知,無法產生橫向磁化矢量==》這就需要共振。

3.怎么產生磁共振

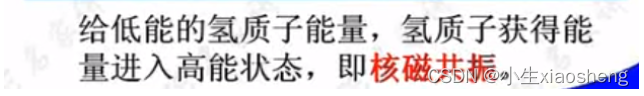

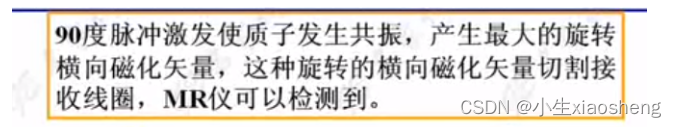

這個時候就需要發射系統中的發射線圈給低能氫質子發射無線電波,運用共振原理,使其獲得能量,然后進入到高能狀態,不同的強度會讓其發生不同的角度偏轉。

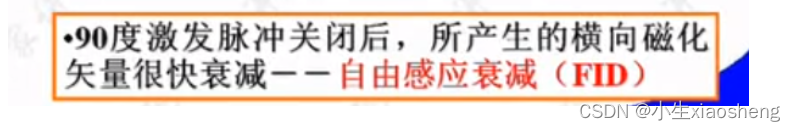

通過上面能檢測到不同組織氫質子含量的差別,但是對于臨床診斷而言還是不夠的,所以我們總是在90度脈沖關閉后過一定時間才進行MR信號采集。

4.射頻線圈關閉后采集信號

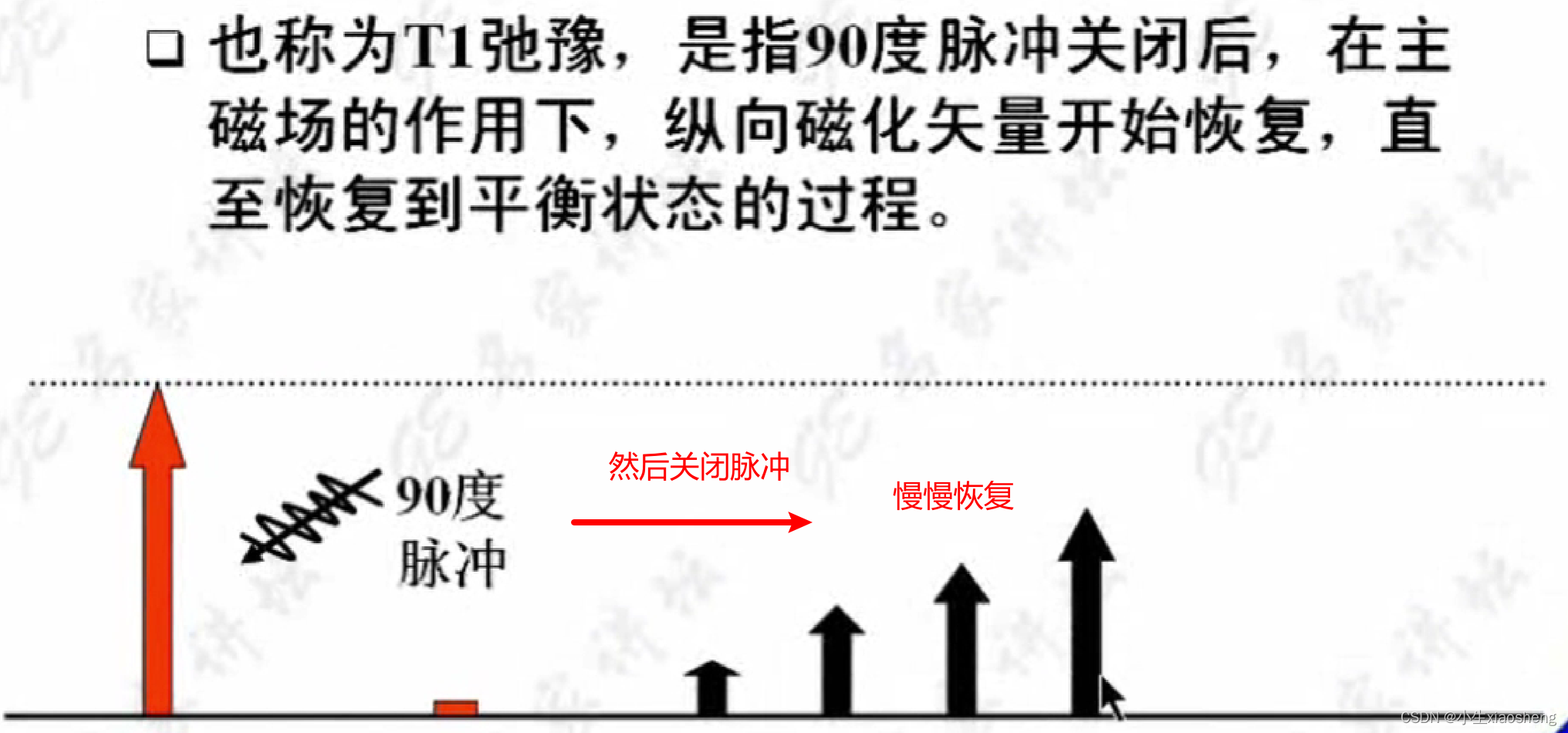

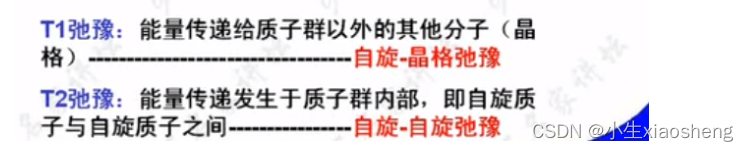

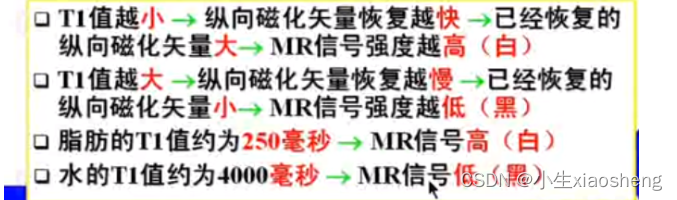

1)縱向弛豫:

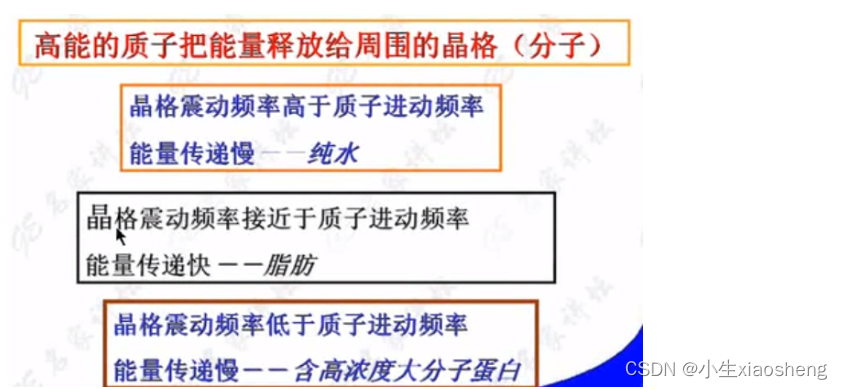

不同組織釋放能力的時間是不同的,這個時間T1弛豫的快慢。

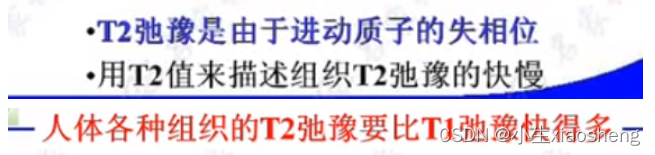

2)橫向弛豫

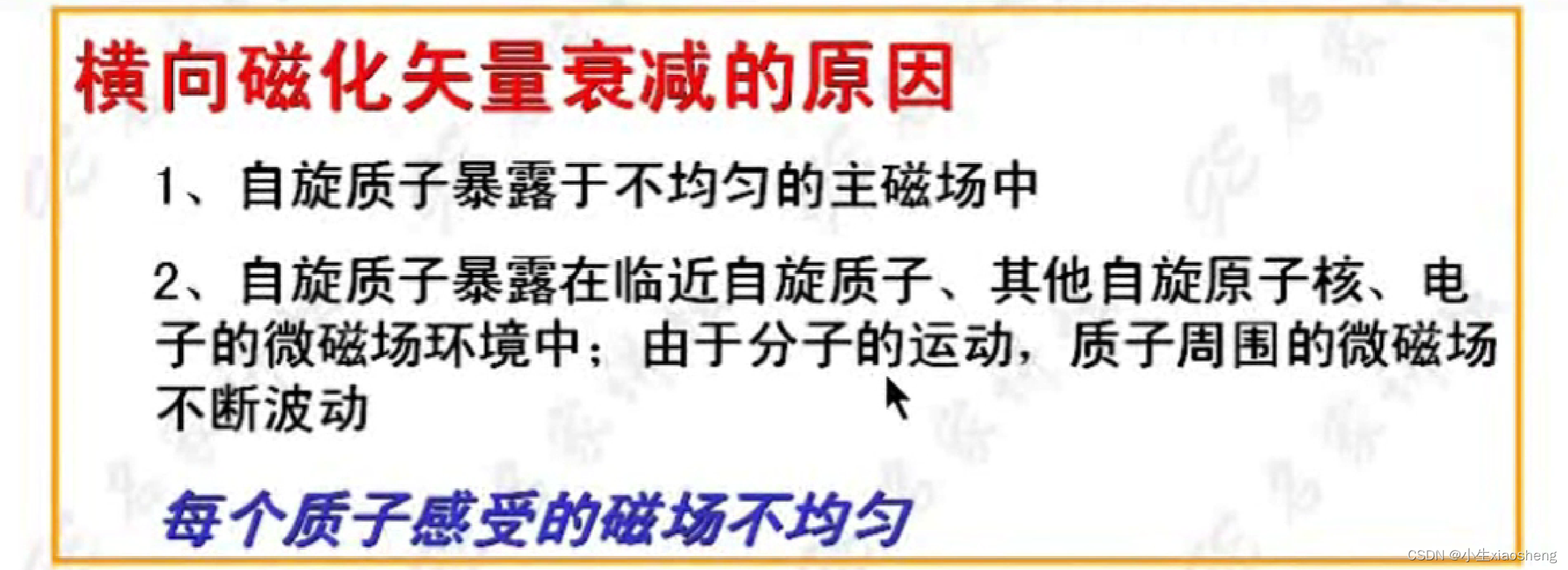

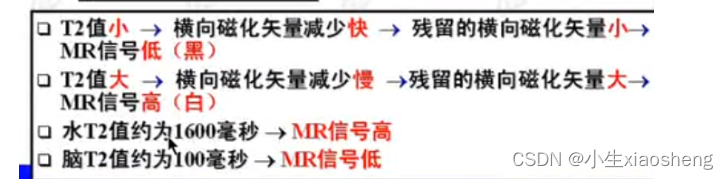

而橫向磁化矢量的衰減是由于質子失相位。失相位是指:氫質子的位置不再統一了,而是隨機地分在每個位置,橫向磁化矢量就逐漸消失。

而橫向磁化矢量的衰減是由于質子失相位。失相位是指:氫質子的位置不再統一了,而是隨機地分在每個位置,橫向磁化矢量就逐漸消失。

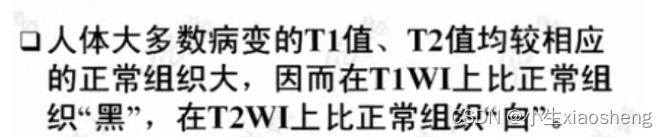

不同組織有著不同質子密度、橫向(T2)弛豫速度、縱向(T1)弛豫速度,這是MRI顯示解剖結構和病變的基礎。如何利用這些技術得知不同組織的特性和結構、以及正常組織和病變組織,這就需要磁共振加權成像。

5.磁共振加權成像

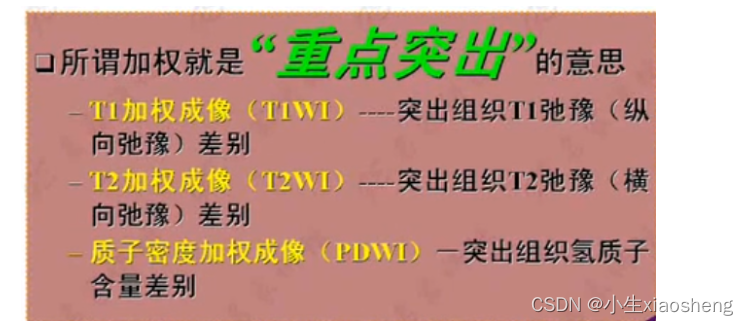

什么是加權:

弱就黑,強就白,T1為一段時間后恢復為縱向,T2為一段時間后橫向減少

但是線圈沒辦法探測出縱向矢量,所以把一定時間之后恢復的縱向矢量再給脈沖變為橫向,所以我們就能知道不同組織所表現出來來顏色,比如水為黑色,脂肪為白色。

6.MRI空間定位

射頻系統通過線圈發射脈沖,那么到底發射在人體組織的那個地方呢,這就靠MRI的空間定位。

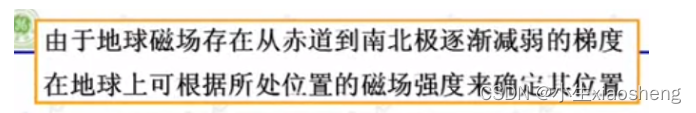

所以MRI空間定位也就利于磁場強度來確定具體的位置,MRI的三維空間定位也通過三個梯度場強來實現。

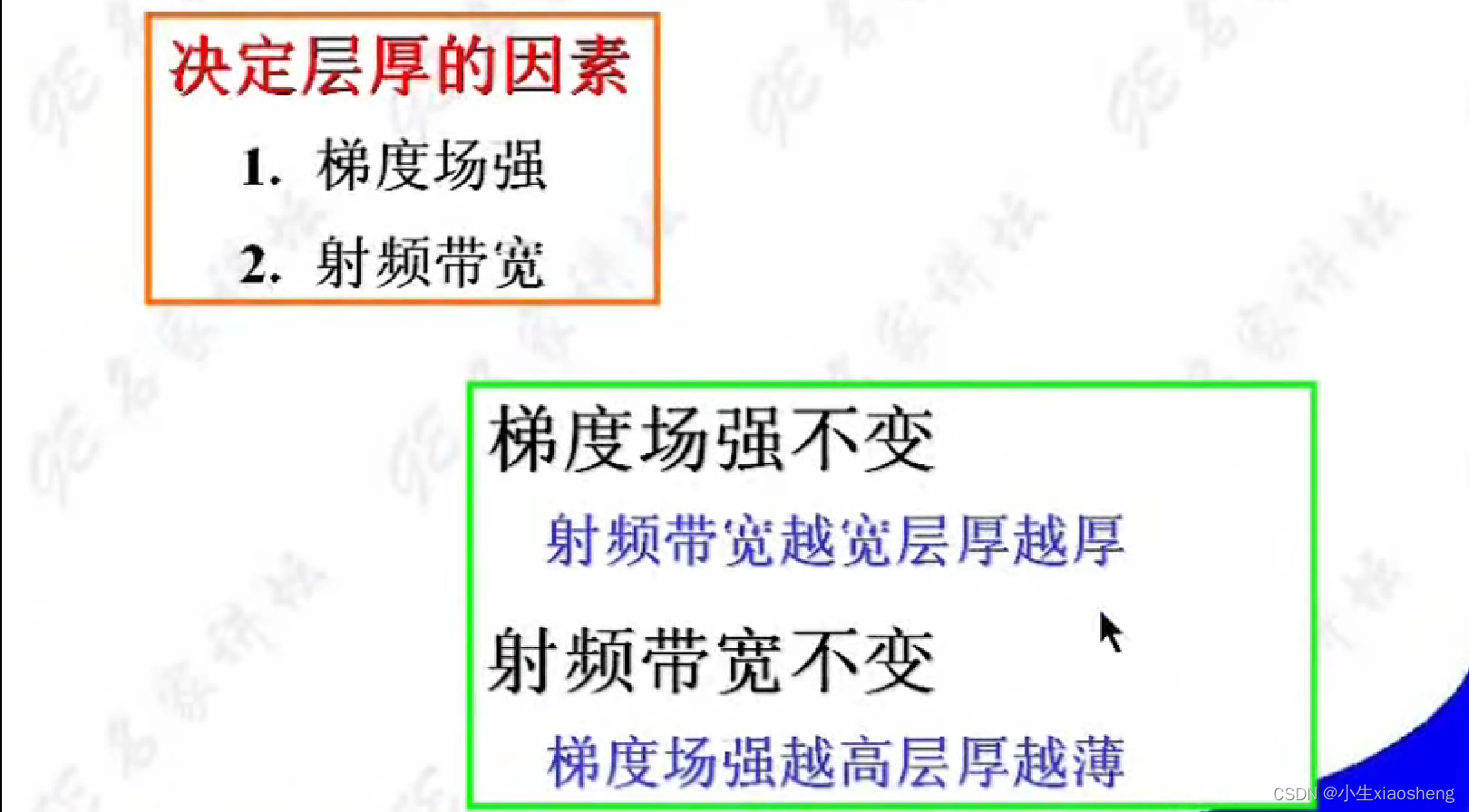

1)層面層厚選擇

利用梯度場和脈沖帶寬進行配合。通過控制脈沖的帶寬那么就會映射到人體的不同部位。

2)頻率編碼

那么就能把這個信號中的所有信息都分辨出來。

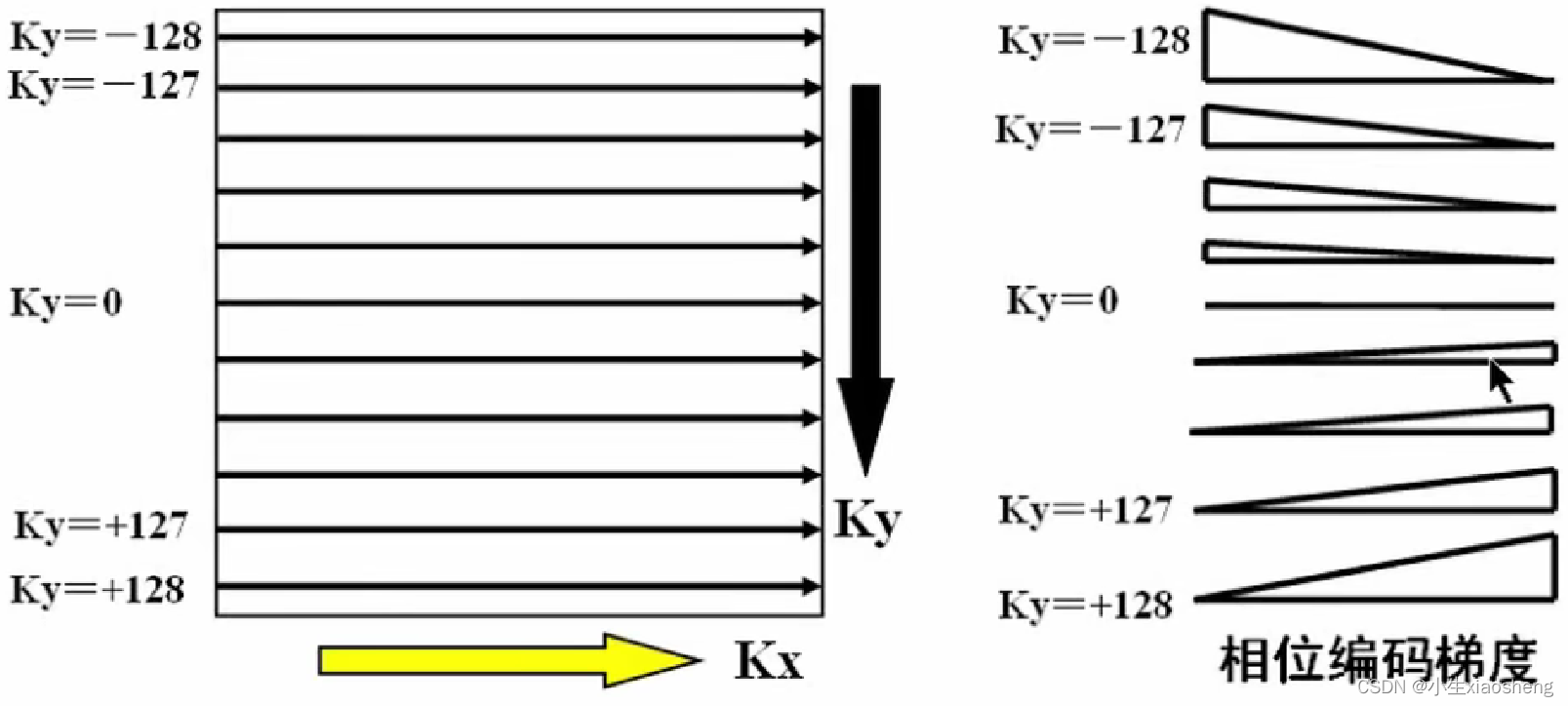

3)相位編碼

所以要頻繁的轉化相位場的強度,使其內部發送轉變。

7.K空間

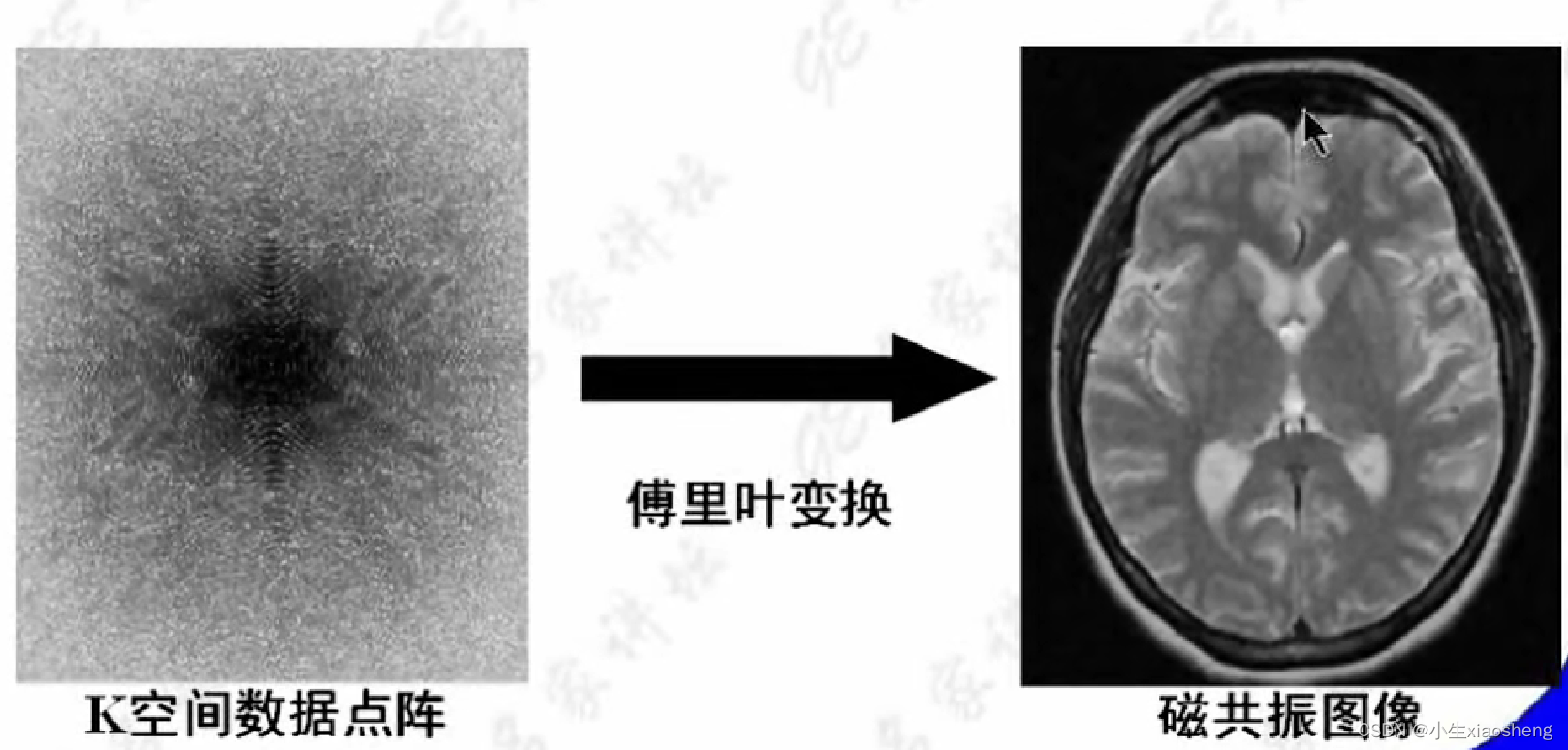

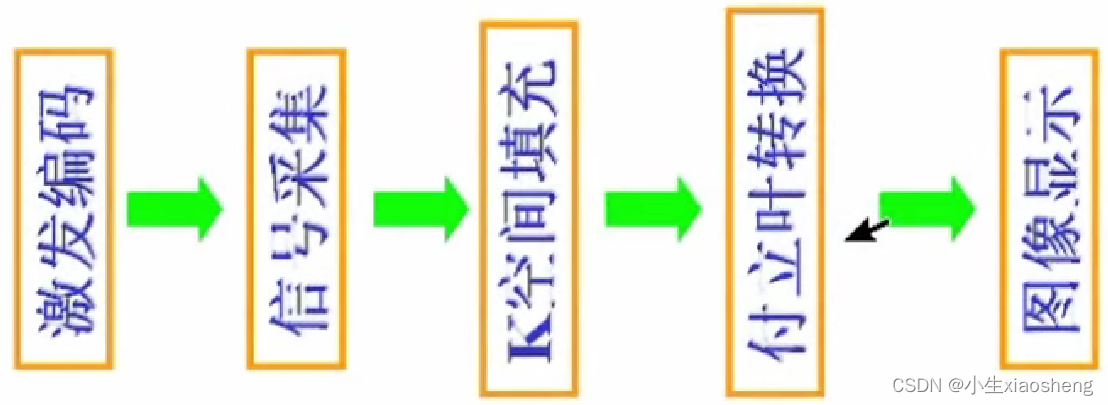

K空間為MR圖像原始數據的填充存儲空間格式,填充后的資料經傅里葉轉化,重建出MR圖像。

K空間中間的相位編碼線決定圖像的對比,周邊區域(高頻)的相位編碼決定圖像的解剖細節

8.總的過程

(B/S架構+源碼+數據庫+畢業論文+開題+任務書))

)

)

—控制坐標區布局)