前言:本篇基于Lua-5.3.6源碼并配合《Lua 解釋器構建:從虛擬機到編譯器》一書進行Table的運作解讀。

一、Table數據結構

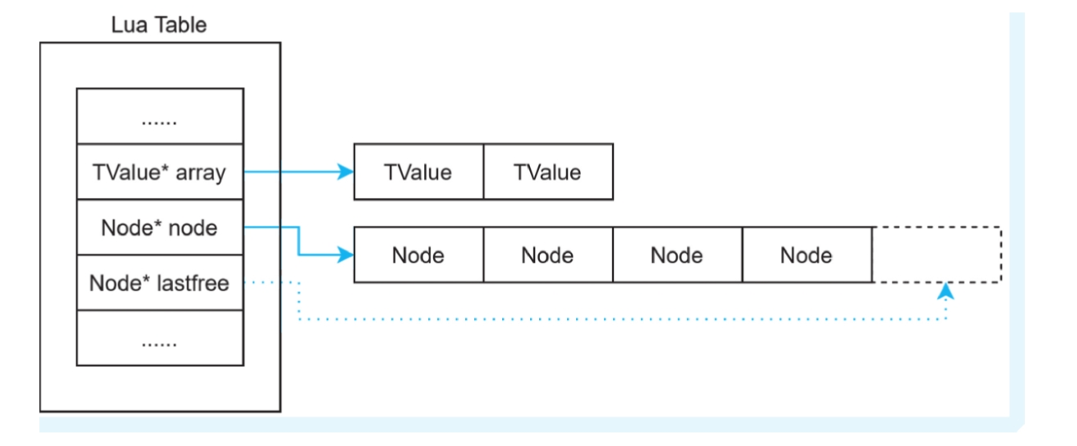

typedef struct Table {CommonHeader;lu_byte flags; /* 1<<p means tagmethod(p) is not present */lu_byte lsizenode; /* log2 of size of 'node' array */unsigned int sizearray; /* size of 'array' array */TValue *array; /* array part */Node *node;Node *lastfree; /* any free position is before this position */struct Table *metatable;GCObject *gclist;

} Table;如圖:

CommonHeader:? ?GC的公共頭部,標識是GC管理的對象,Table也是一個GC對象。

flags:標記缺失的元方法。比如:flags&(1<<TM_INDEX)為真表示缺少_index元方法。

lsizenode:哈希表大小的log2值,一來方便表示更大的存儲容量,二來哈希表的擴容是成2倍增長的。

arraysize:數值的大小。

array:數組部分的指針。

node:哈希表部分的指針。

lastfree:哈希表空閑位置標記(指向最后一個空閑節點)

metatable:Table的元表,用來定義特定對象的元方法(如 __index、__newindex、__add 等)。

gclist:GC鏈表指針。

可以看到Table實際上是由兩部分組成,數組部分和哈希表部分。

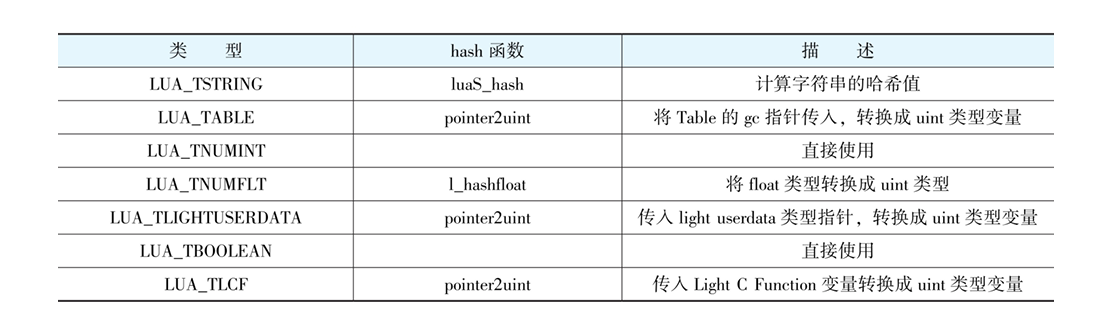

二、鍵值的哈希計算

在完成了對key的哈希運算以后,就需要根據得到的哈希值,將其換算成表結構node數組的索 引值,計算的公式如下。

index=hash_value&()

這里-1是希望hash的低位全是1。

舉例:假設有個字符串為"table",計算它在大小為8的哈希表的索引。

假設根據方法已經得到哈希值,01101011 00100100 10001101 00101100

lsizenode==3

那最終相與 只看后四位的結果? 1100&0111=0100=4

key為“table"的node,將會被定位到hash[4]的位置上

三、Table查找元素

分兩種情況,key值是int和非int

a.key是int

1)令被查找元素的key值為k,表array數組的??為arraysize。

2)判斷被查找元素的key值是否在數組范圍內(即k≤arraysize是否成?)。

3)若key值在表的數組范圍內,則返回array[k-1],流程終?。

4)若key值不在表的數組范圍內,計算key值在哈希表中的位置,計算?式為

index=k&(),然后以hash[index]節點為起點,查找key值與k相等的node,如果沒找到則返回nil。

b.key是非int

1)計算被查詢元素的key值(記為k)的哈希值,記為key_hash。

2)計算key值在哈希表中的位置,計算?式為index=k&(),然后以 hash[index]節點為起點,查詢key值與k相等的node,如果沒找到則返回nil。

四、Table更新和插入

1)假設要新建的key值為k,計算k的哈希(hash)值,記為k_hash

2)計算key值在哈希表的索引,計算?式為index=k_hash &(2lsizenode-1)。

3)如果hash[index]的value值為nil,將其的key值設置為k的值,并返回value_對象指針,供調 ?者設置。

4)如果hash[index]的value值不為nil,需要分以下兩種情況處理。

a. 計算node key的hash值,重新計算它的索引值。如果計算出來的索引位置不是hash[index], 那么lastfree不斷左移,直?找到?個空閑的節點。將其移動到這?,修改鏈表關系,令其上? 個與??索引值相同節點的next值指向??(如果存在的話)。新插?的key和value設置到 hash[index]節點上。

b. 計算node key的hash值,重新計算它的索引值,如果計算出來的索引位置就是hash[index], 那么lastfree不斷左移,直?找到?個空閑的節點。將新插?的key和value值設置到這個節點 上,并調整鏈表關系,將hash[index]的key值的next值指向新插?的節點。

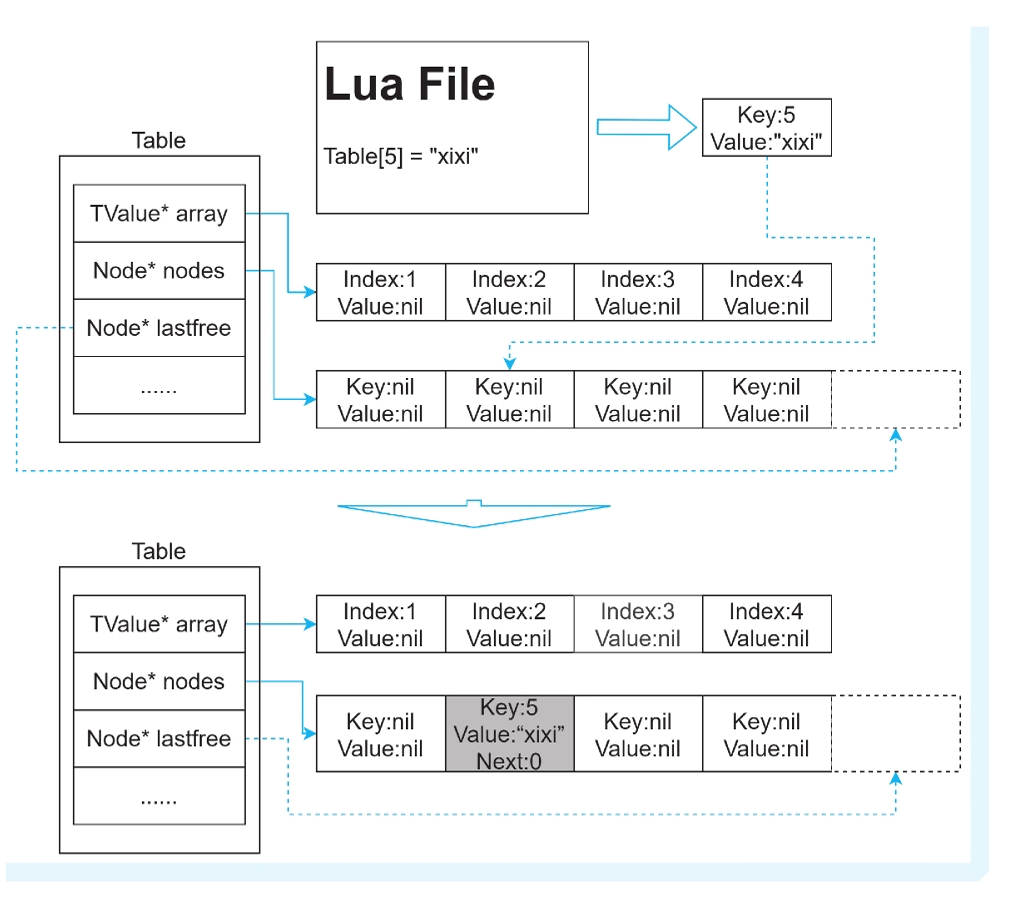

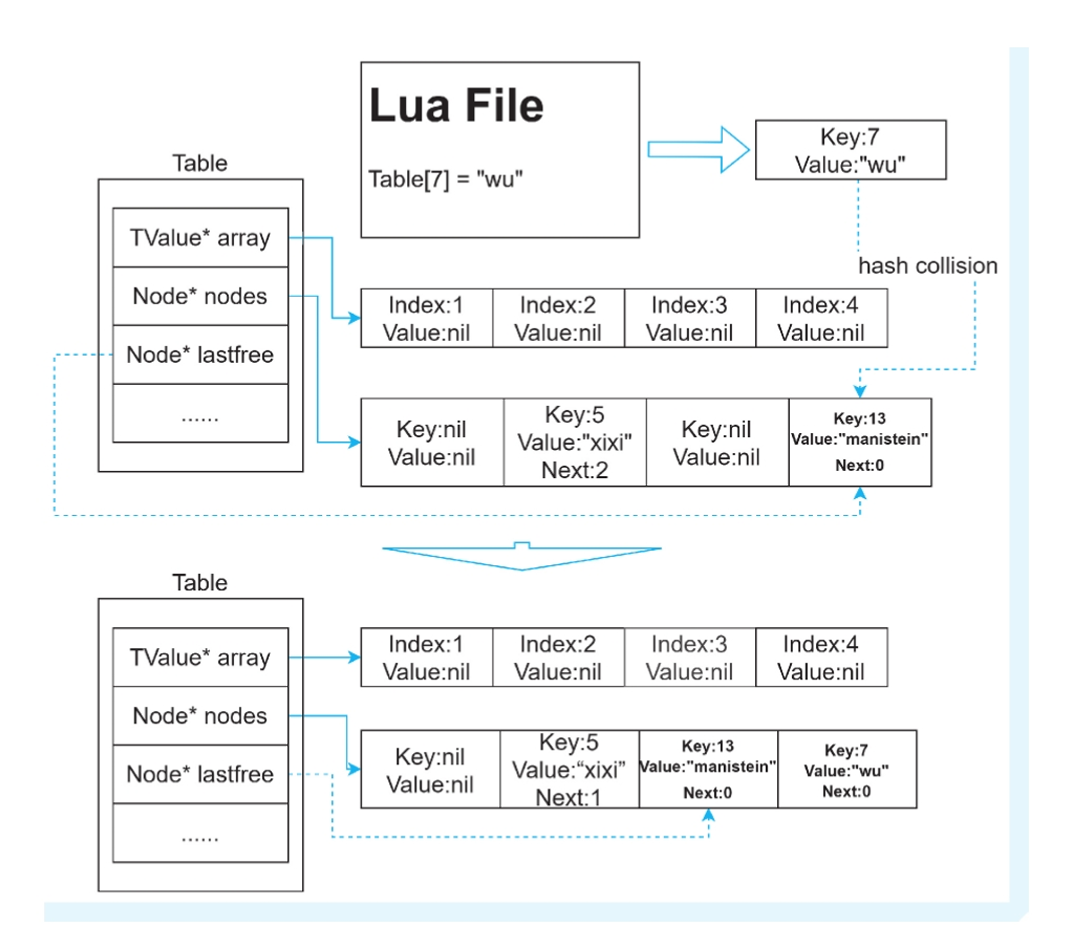

舉例:

向表插??個 key值為5、value值為“xixi”的元素。

由于key值5超出了數組的??范圍,那么程序?先會嘗試 去哈希表中查找,可以得到最終index的值為1。hash[1]的key值為nil,與要更新元素的key值不 相等,于是觸發了插?操作。由于hash[1]的key和value值均是nil,因此可以將該元素直接設置 到這?。

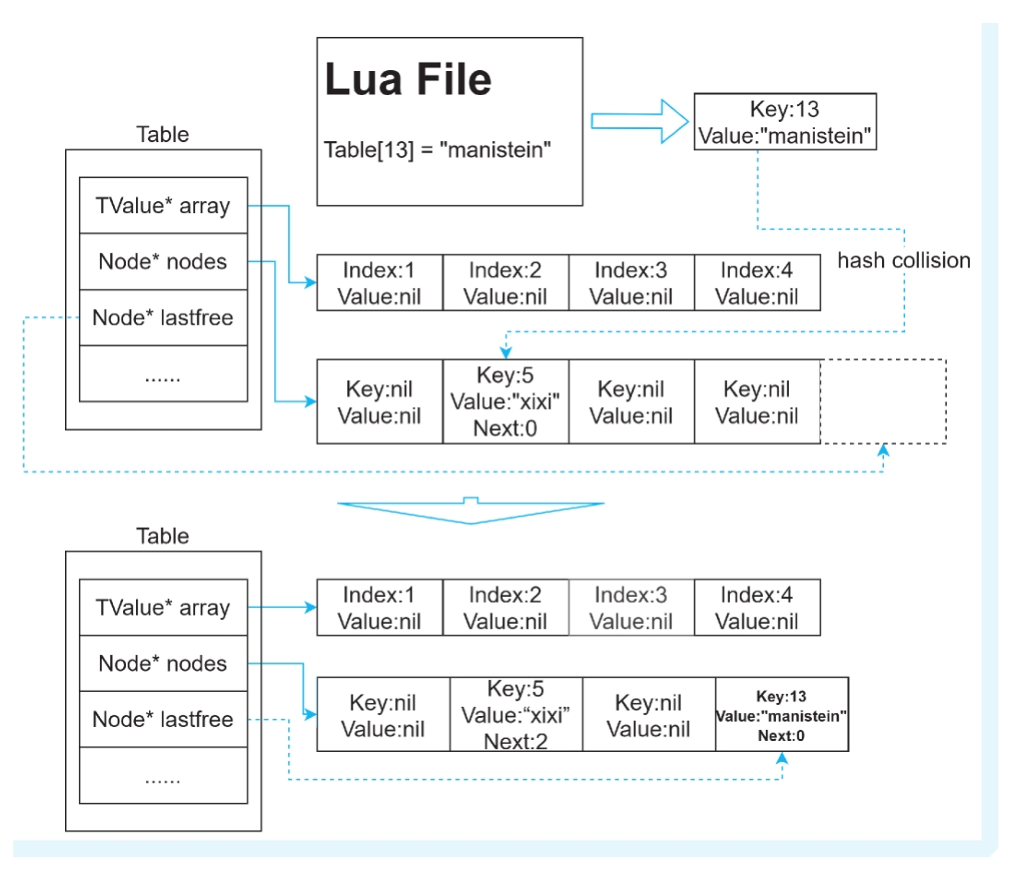

向表插??個 key值為13、value值為“manistein”的元素。

根據公式算出index為1,因為hash[1]的value 域的值為“xixi”、key值為5,與k值13并不相等,于是便發?了哈希碰撞。key值5經過轉換運算 得到的哈希表index的值為1,此時它就在這個位置上,因此key值為13的新元素需要被移?。 lastfree指針向左移動,并且將key值為13、value值為“manistein”的元素賦值到lastfree指向的位置上(即hash[3]的位置上),并且將hash[1]的key的next指向lastfree指針所指的位置。

注意:這里的next值指的是與當前index相隔的距離,而不是下一個節點的index值,因為這里的哈希表本身是個鏈表,存index值沒有意義

向表插??個 key值為7、value值為“wu”的元素。

經過計算得到其對應的hash表 index值為3,此時hash[3]已經被占?。此時需要計算占據在這?的元素的key值,其真實對應 的hash表index其實是1,因為hash[1]被占?才被移動到這?。因為這個元素計算得到的index 與當前位置并不匹配,因此lastfree指針需要繼續向左移動,并將key值為13的元素遷移到這 ?,并更新其前置節點的next域。最后將key值為7的元素,賦值到hash[3]的位置上.

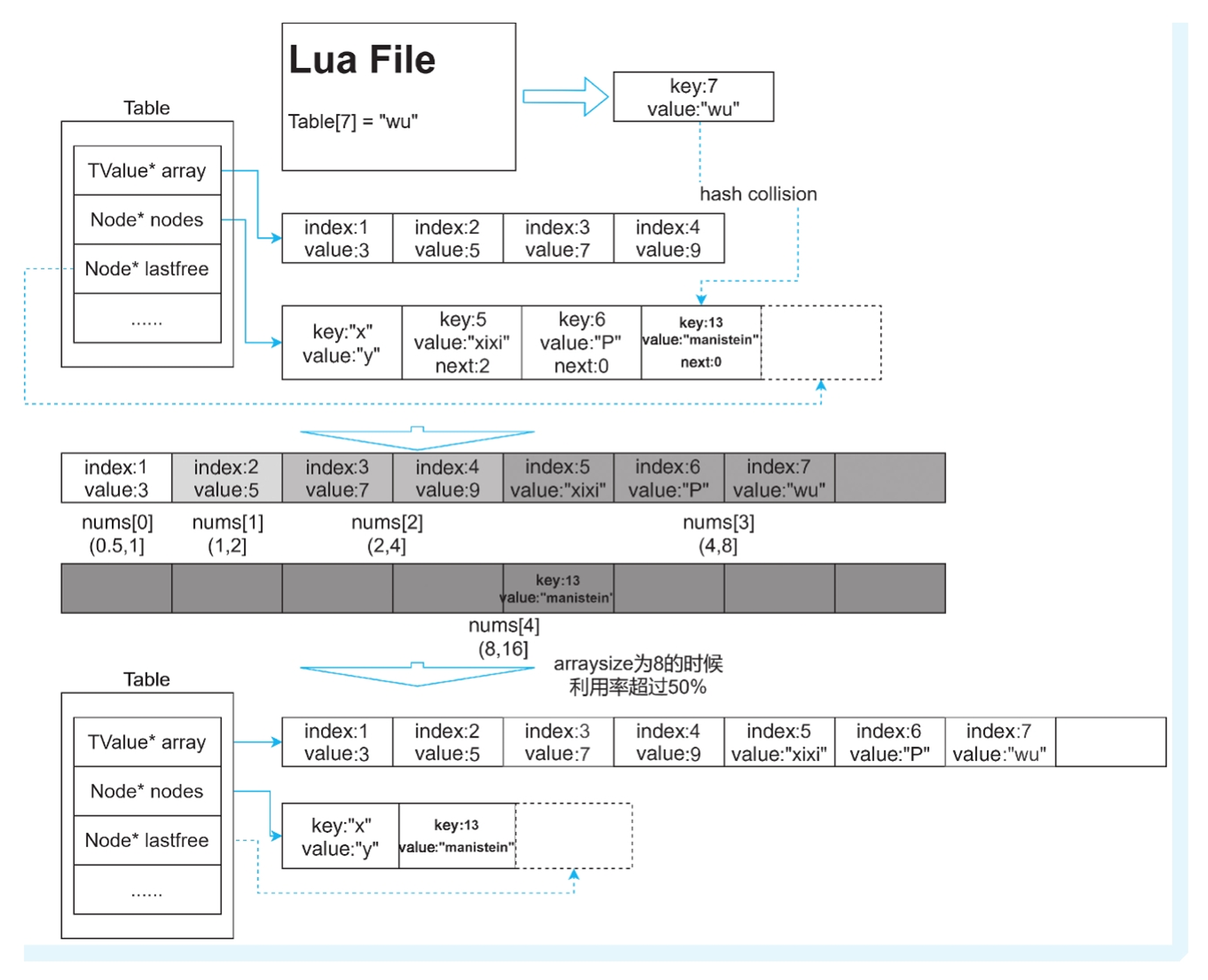

五、Table擴容機制

更新和插?的操作,均是在哈希表空間充?的情況下進?的,當哈希表 已滿,且?有新的元素要插?哈希表時,將觸發表的resize操作。首先調整的是數組的大小

1)統計要調整??的Lua表、數組和哈希表中的有效元素(值類型不為nil的元素)的總數

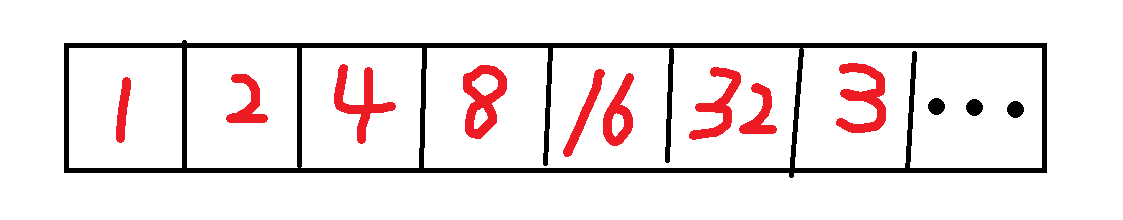

2)創建?個int類型的數組,它的??為32,將其命名為nums。nums [i]表示的信息量?較 ?。?先i表示?個數值區間,這個區間是(,

]

3)統計數組的分布情況,假設arraysize是66,且每個Value都不為空,那么此時它的分布情況是

即

4)統計哈希表元素在nums [32]中不同區間的分布情況,偽代碼如下

//lsizenode是Table數據結構中衡量哈希表長度的變量

for(int i=0;i<pow(2,lsizenode);i++){if(hash[i].key!=null&&isInt(hash[i].key)){int k=ceillog2(hash[i].key);nums[k]++;}

}//找到hash key值在Nums數組中的下標

void ceillog2(int hashKey){for(int i=0;i<32;i++){if(pow(2,i)>=hash.key){return i;}}

}5)判斷新插?元素new_element的key值是否為整類型,如果是則令

nums [FindIndex (new_element.key)]++。

6)完成數組nums的統計之后,根據nums計算新的數組??。在數組??范圍內,值不為nil的 元素要超過數組??的?半,其計算公式如下。

int asize=0;

for(int i=0;i<32;i++){asize+=nums[i];if(asize>pow(2,i)/2){sizearray=pow(2,i); //sizearray是Table中衡量數組大小的變量}

}7)計算在數組??范圍內有效元素的個數,記為array_used_num。

8)當數組???原來?時,擴展原來的數組到新的??,并將哈希表中key值≤arraysize,且 >0的元素轉移到數組中,并將哈希表??調整為ceillog2(total_element-array_used_num), 同時對每個node進?重新定位位置。

數組擴大的簡單理解:數組部分加入哈希表里面可以轉移到數組里的鍵值對,此時數組部分超過一半都是不為nil。

示例:

9)當數組???原來?時,縮?原來的數組到新的??,并將數組中key值超過數組??的元 素轉移到哈希表中。此時哈希表??調整為ceillog2(total_element-array_used_num),同時 對每個node進?重新定位位置。

數組縮小的簡單理解:數組不連續的key轉移到哈希表,此時數組超過一半都是nil。

基于8-9至此我們可以推理到一個二級結論:

哈希表里最新的int的類型key值一定大于數組長度(sizearray)。

這個結論對于后續Table的遍歷起到了一定的理論依據。

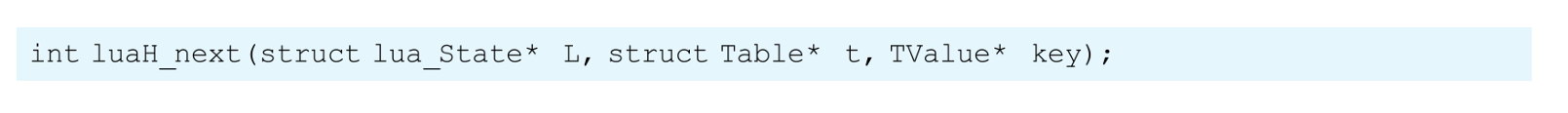

六、Table遍歷

Lua提供了luaH_next函數來進?迭代操作,函數申明如下

方法中關鍵調用是findIndex方法,5.3源碼如下

/*

** returns the index of a 'key' for table traversals. First goes all

** elements in the array part, then elements in the hash part. The

** beginning of a traversal is signaled by 0.

*/

static unsigned int findindex (lua_State *L, Table *t, StkId key) {unsigned int i;if (ttisnil(key)) return 0; /* first iteration */i = arrayindex(key);if (i != 0 && i <= t->sizearray) /* is 'key' inside array part? */return i; /* yes; that's the index */else {int nx;Node *n = mainposition(t, key);for (;;) { /* check whether 'key' is somewhere in the chain *//* key may be dead already, but it is ok to use it in 'next' */if (luaV_rawequalobj(gkey(n), key) ||(ttisdeadkey(gkey(n)) && iscollectable(key) &&deadvalue(gkey(n)) == gcvalue(key))) {i = cast_int(n - gnode(t, 0)); /* key index in hash table *//* hash elements are numbered after array ones */return (i + 1) + t->sizearray;}nx = gnext(n);if (nx == 0)luaG_runerror(L, "invalid key to 'next'"); /* key not found */else n += nx;}}

}細分key值四種情況:

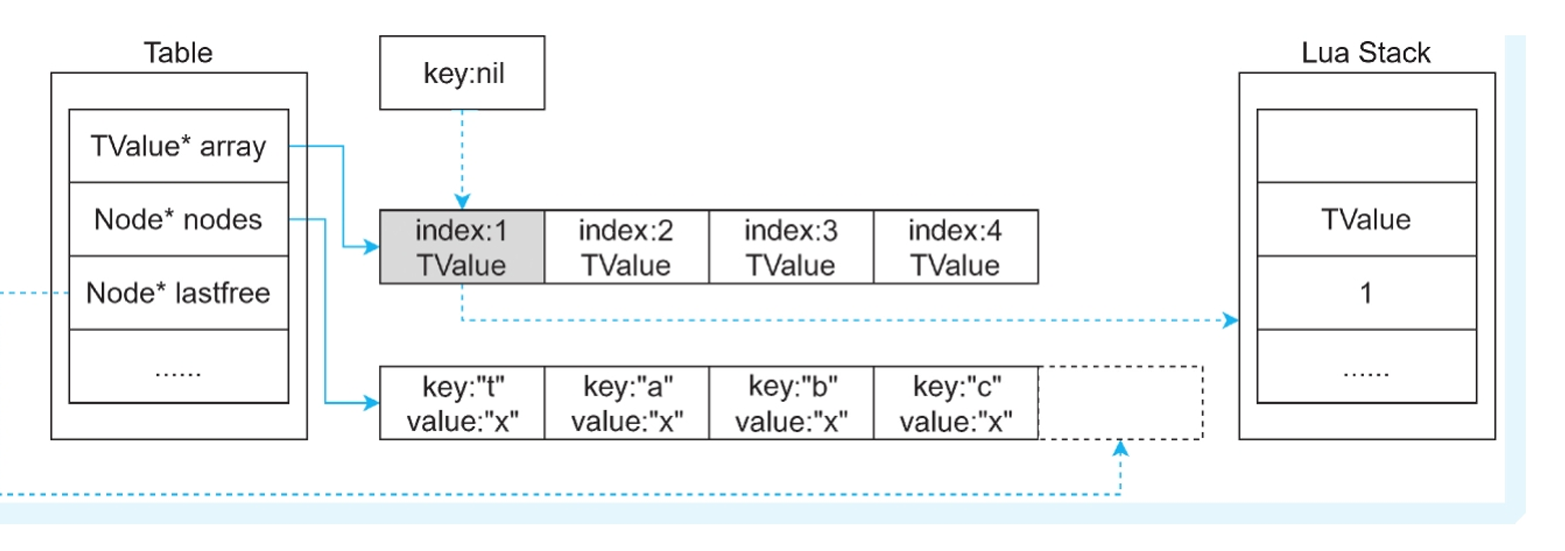

情況一:key=nil

返回數組的第一個元素。

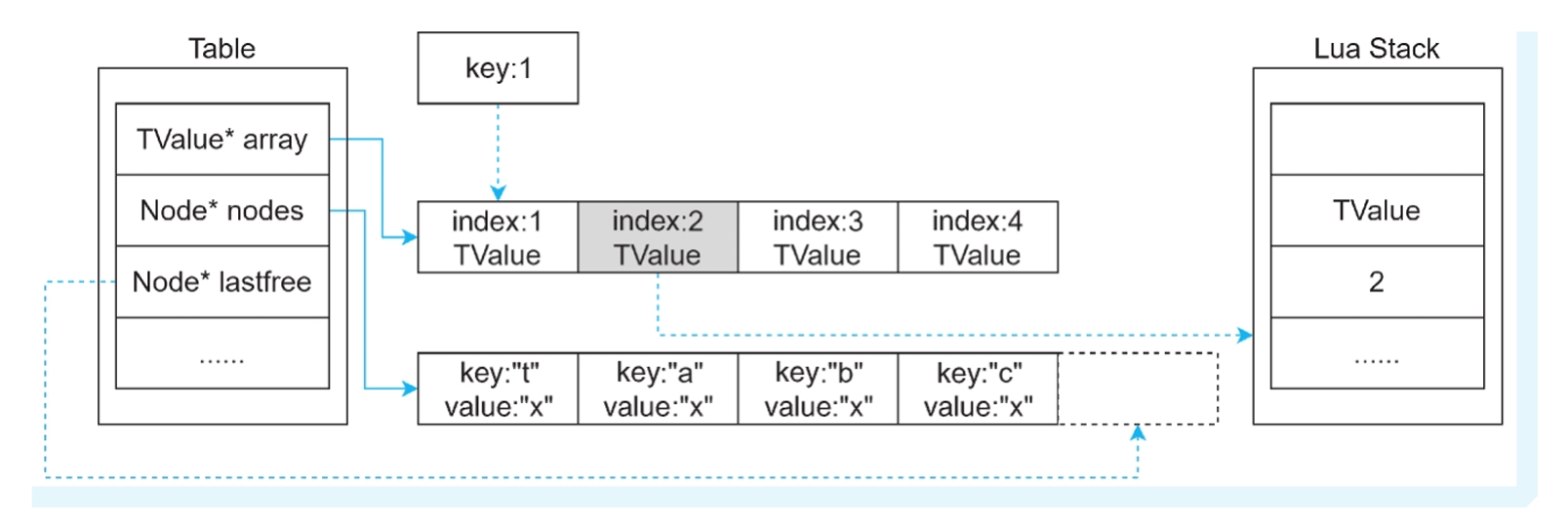

情況二:key=整型&&key<sizearray

返回數組的下一個元素。

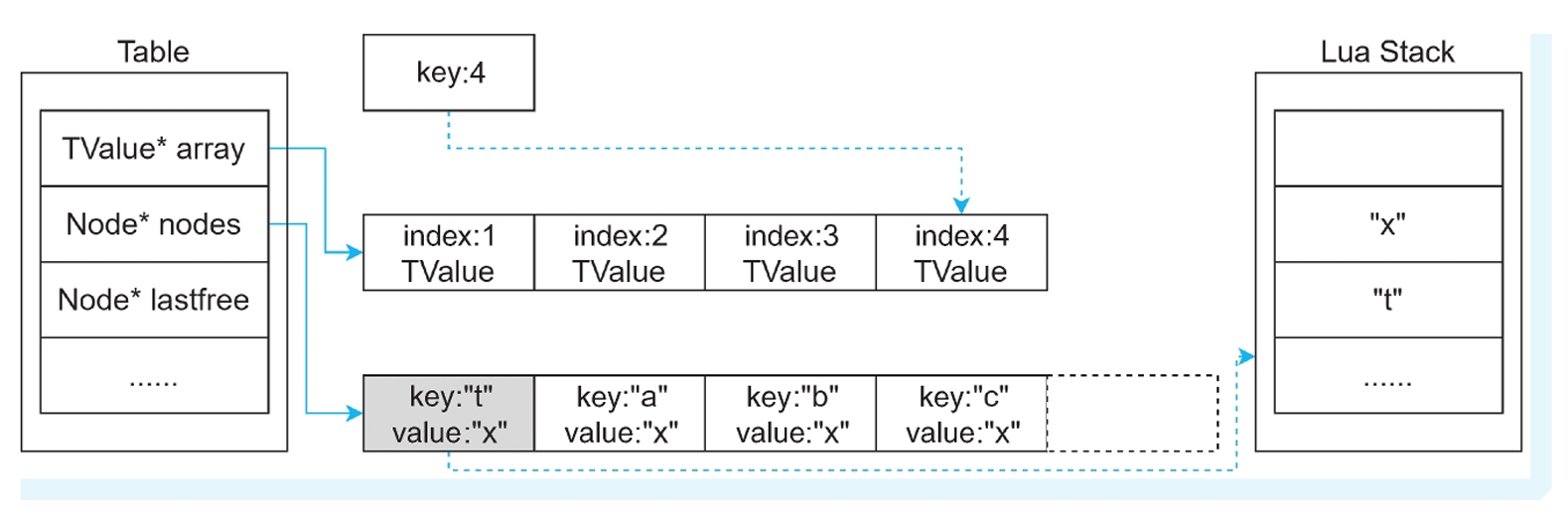

情況三:key=整型&&key==sizearray

返回哈希表的第一個元素。

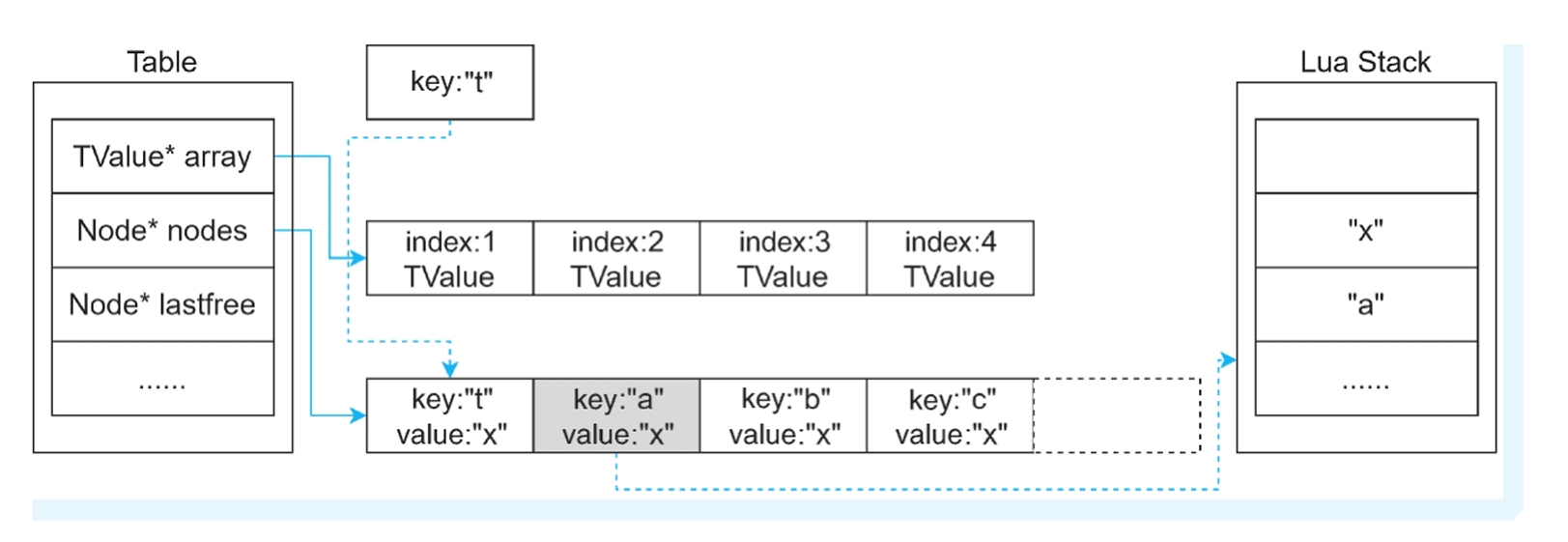

情況四:key!=整型

返回哈希表的下一個元素。

七、解讀和Table相關的接口

1)pairs和ipairs

- pairs(t):用于遍歷表中所有鍵值對(無序),默認使用內建的 next 函數遍歷所有鍵。順序不保證,對稀疏表或散列部分都能遍歷到。

- ipairs(t):用于按整數索引從 1 開始順序遍歷,直到遇到第一個 nil 為止。常用于“數組風格”的連續整數索引。

注意:ipairs并不僅僅遍歷array部分,hash部分也會遍歷,因為由前文可得,hash部分也會存在連續的整型key。

)

在 BLE 中的應用:建立、流控與數據傳輸)

)

部署技術與框架)

)