今天來聊聊晶振的好壞判斷方法,3個步驟輕松搞定。

外觀檢查:先看臉,再看腳

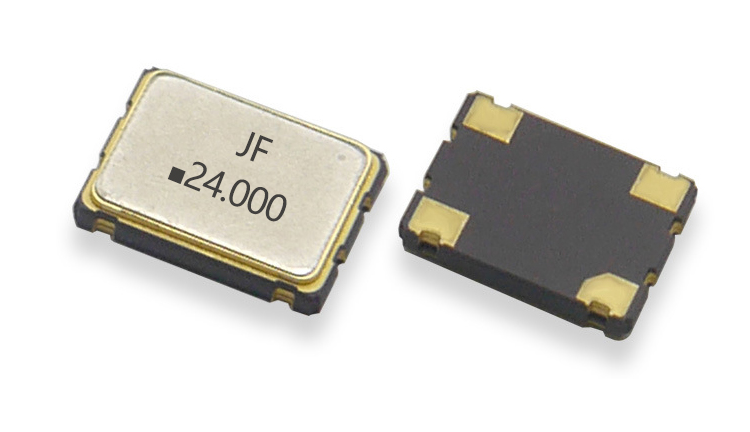

晶振體積雖小,但問題往往寫在“臉上”。第一步,用肉眼觀察:

裂痕與破損:晶振表面如果有明顯裂紋或缺口,大概率內部晶體已碎裂,直接報廢。

引腳氧化:引腳發黑或有綠色銹斑,說明接觸不良,可能導致信號中斷。用橡皮擦輕輕擦拭氧化層,再重新焊接試試。

封裝異常:有源晶振(通常4引腳)的金屬殼若鼓起或變形,可能內部電路損壞。

如果外觀沒問題,再進入下一步測試。

萬用表測試:3招快速排查

萬用表是電子維修的“萬能鑰匙”,以下操作無需拆解設備,直接在電路板上進行:

1.電阻法(檢測短路)

步驟:萬用表調至R×10k檔,表筆接觸晶振兩腳。

結果:

阻值無窮大:正常,無短路。

阻值接近0Ω:內部短路,直接換新。

注意:此方法只能排除短路,無法判斷是否開路或頻率異常。

2.電壓法(判斷是否起振)

步驟:萬用表調至直流電壓檔,紅表筆接晶振引腳,黑表筆接地。

結果:

無源晶振:兩腳電壓應接近電源電壓的一半(如5V供電時約2.5V),且兩腳電壓有差異。若兩腳電壓相同或接近0V,可能未起振。

有源晶振:輸出腳電壓接近電源電壓(如3.3V供電時為3V左右),否則可能損壞。

3.電容法(輔助參考)

步驟:萬用表切換至電容檔,測量晶振兩腳電容。

結果:正常晶振容量在幾十到幾百皮法(pF),若容量明顯減小,可能內部老化。

替換法:終極驗證

如果前兩步無法確定,直接換晶振是最可靠的方法:

型號匹配:必須選擇同頻率、同封裝的晶振,有源晶振還要注意工作電壓(如3.3V或5V)。

負載電容:無源晶振需搭配原電路的匹配電容(通常標注在電路板上),否則可能導致頻率偏移。

操作技巧:

焊接時用恒溫烙鐵(300℃左右),避免過熱損壞。

有源晶振引腳有方向性,接反會導致停振。

替換后通電測試,若設備恢復正常,說明原晶振已失效。

小技巧:聽聲辨好壞

進階操作:用1.5V電池連接晶振兩腳,貼近耳朵仔細聽。若聽到輕微的噠噠聲,說明晶振正在振蕩;無聲則可能未起振或損壞。不過此方法僅適用于低頻晶振(如32.768kHz鐘表晶振),高頻晶振聲音微弱難以分辨。

注意事項:

區分有源與無源:有源晶振自帶振蕩電路,直接輸出方波;無源晶振需外部電路驅動,輸出正弦波。測試方法不同,別弄混!

安全第一:測試時確保電路板斷電,避免觸電。試電筆測晶振的方法(需插入市電)存在風險,非專業人士慎用。

專業工具輔助:有條件的話,用示波器觀察波形最準確——正常晶振應輸出穩定的正弦波或方波,且頻率與標稱值偏差極小。

總結:

外觀檢查:快速排除物理損壞。

萬用表三招:電阻、電壓、電容分步測試。

替換法:終極驗證,省時省力。

小技巧:電池聽聲法,適合新手應急判斷。

)

上的適配探索與實踐)

JavaScript 基礎知識)

(二))