跨越 6G 安全、防御與智能協作:從APT檢測到多模態通信再到AI代理語言革命

- 引言

- 單篇總結

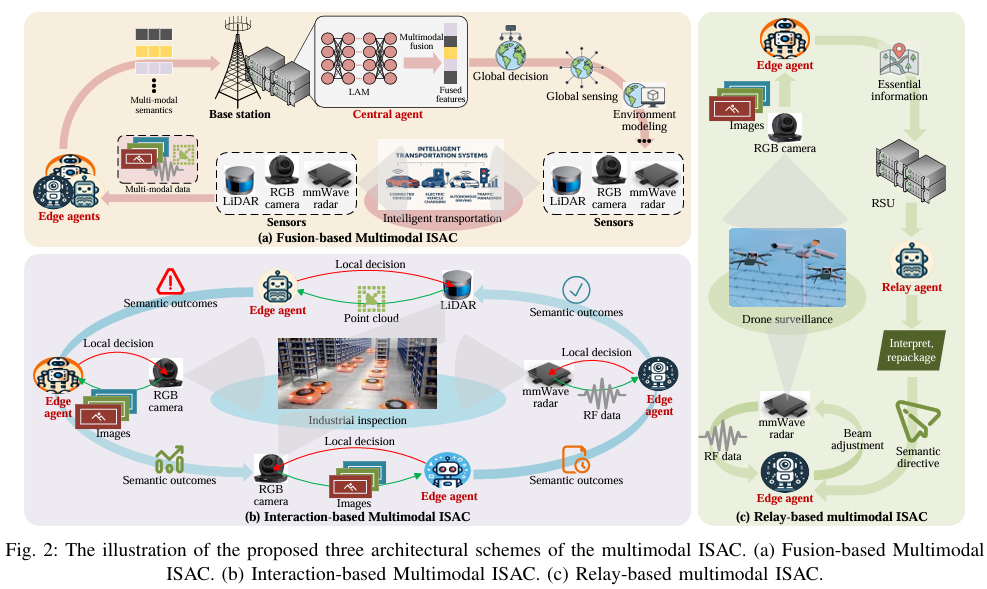

- **2. Integrated Multimodal Sensing and Communication: Challenges, Technologies, and Architectures**

- **3. Why do AI agents communicate in human language?**

引言

在邁向 6G 時代的浪潮中,通信網絡與人工智能正以前所未有的速度深度融合。6G 的超高速率、極低延遲與智能編排能力,既為未來應用提供了無限可能,也引入了全新的安全威脅、感知挑戰和協作難題。為了全面理解這一趨勢,本次介紹的三篇最新研究論文從不同切面切入,勾勒出下一代智能網絡與AI系統的全景圖。

第一篇 《LLM-Driven APT Detection for 6G Wireless Networks》 聚焦于6G網絡在面對高級持續性威脅(APT)時的防御問題,提出了大語言模型在跨層語義推理、加密流量分析和邊緣部署中的獨特潛力,并首次給出系統性分類與研究空白。

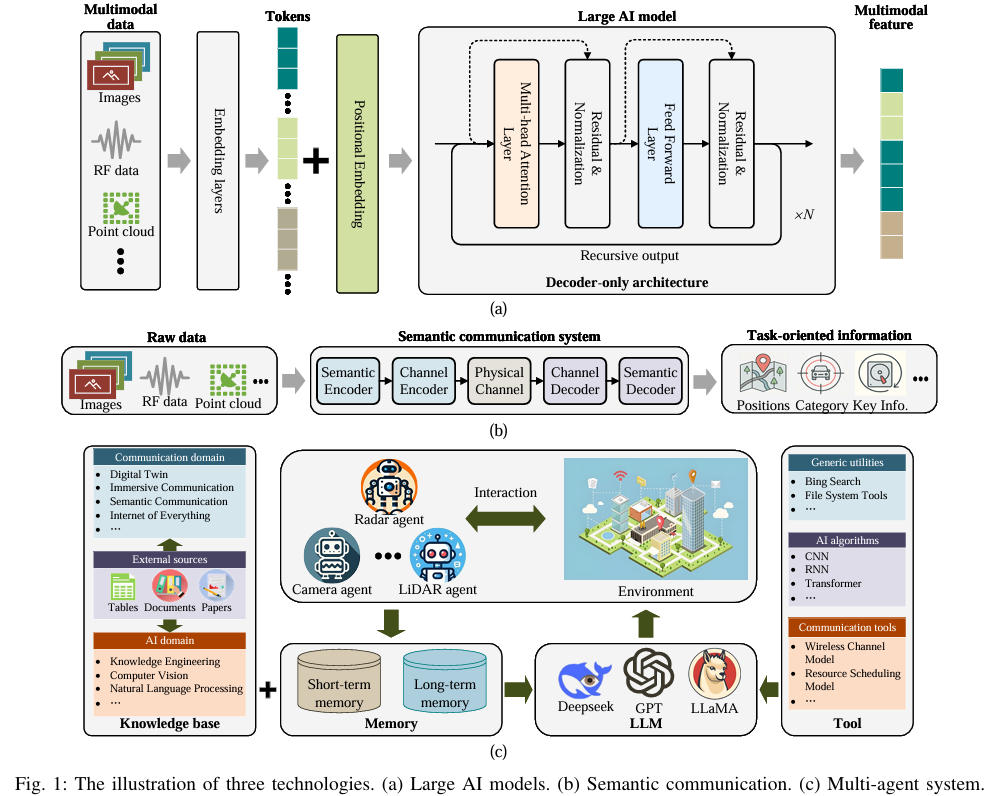

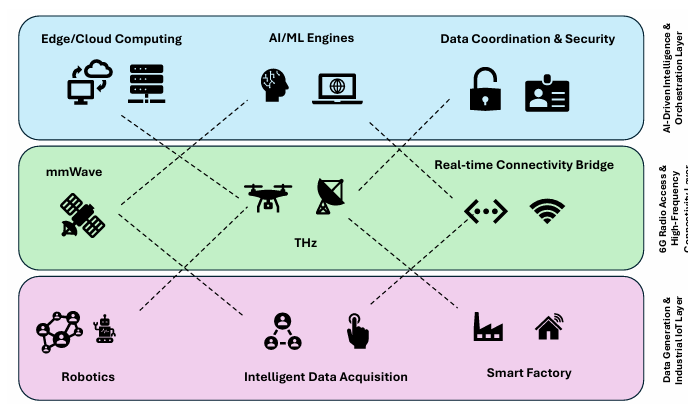

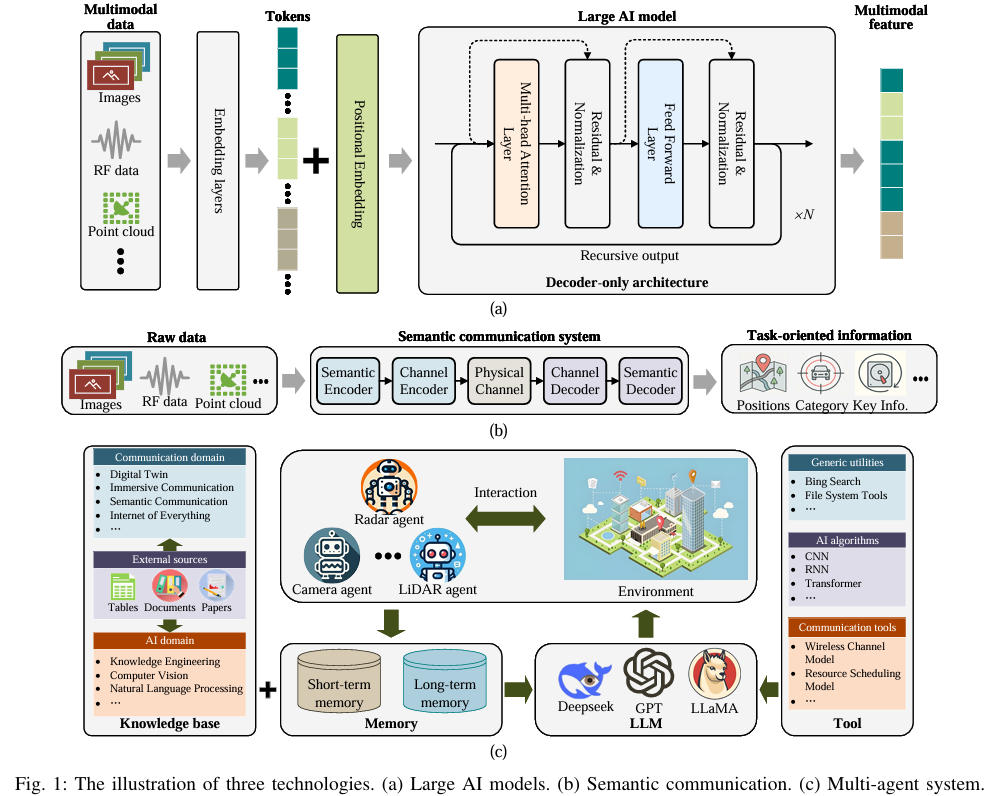

第二篇 《Integrated Multimodal Sensing and Communication》 則從通信與感知一體化(ISAC)角度出發,指出單模態感知已無法滿足6G復雜環境的需求,提出融合雷達、LiDAR、視覺等多模態信息,并借助大AI模型、語義通信和多智能體系統顯著提升精度與魯棒性。

第三篇 《Why do AI agents communicate in human language?》 反思了當前AI多智能體普遍采用自然語言通信的現狀,揭示其在語義對齊、狀態保持和任務協作上的結構性缺陷,并呼吁構建面向機器的原生結構化通信機制。

這三篇論文的共同特點在于——立足6G與AI融合的前沿背景,分別從安全防御、智能感知和協作機制三個核心維度,提出了系統性分析與創新性解決路徑。它們相互補充:一方面,安全防御需要更強的多模態感知與跨層推理;另一方面,感知與協作的精度與效率又直接影響到安全系統的實時性與可靠性。將它們放在一起,不僅能把握單個領域的技術趨勢,更能洞察未來6G+AI生態的整體演進方向。

三篇論文下載鏈接:

LLM-Driven APT Detection for 6G Wireless Networks: A Systematic Review and Taxonomy

🔗 https://arxiv.org/abs/2505.18846

Integrated Multimodal Sensing and Communication: Challenges, Technologies, and Architectures

🔗 https://arxiv.org/abs/2506.22507

Why do AI agents communicate in human language?

🔗 https://arxiv.org/abs/2506.02739

單篇總結

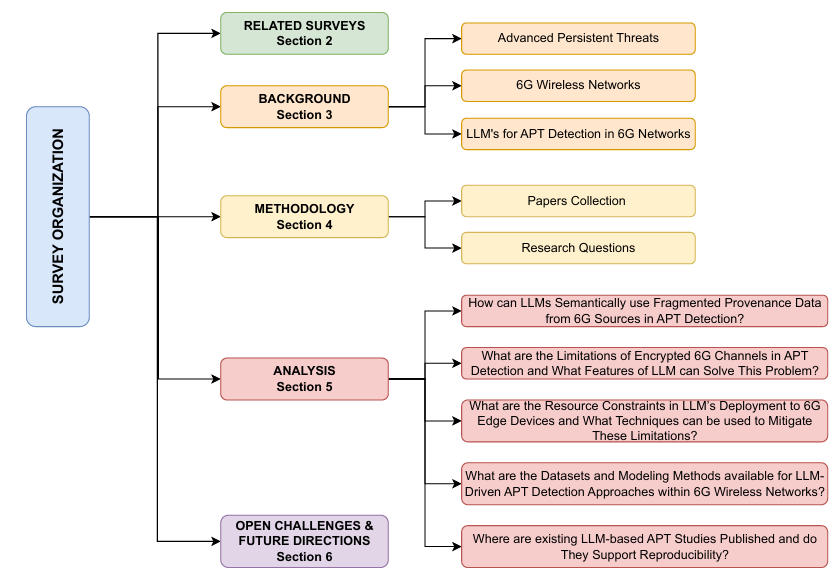

###1. LLM-Driven APT Detection for 6G Wireless Networks: A Systematic Review and Taxonomy

-

解決的問題

- 6G網絡面對APT攻擊時,傳統檢測機制在碎片化日志語義合并、加密流量分析、邊緣計算資源受限等方面存在瓶頸。

- 缺乏系統性的LLM+APT+6G三者結合的分類和綜述研究。

-

創新點

- 提出首個系統性綜述與分類框架,整合LLM架構、APT生命周期建模、6G特有安全挑戰。

- 構建多維度分類法(輸入模態、檢測粒度、部署模式、生命周期階段等)。

- 提出“切片感知可解釋AI管道”等未來研究方向。

-

優勢

- 文獻覆蓋面廣(142篇精選文獻),方法論規范(SLR+SMS)。

- 兼顧理論分析與實際部署挑戰,為后續研究提供研究空白與技術路線參考。

2. Integrated Multimodal Sensing and Communication: Challenges, Technologies, and Architectures

-

解決的問題

- 現有ISAC系統依賴單模態(多為RF)感知,信息表達有限,在6G應用(如自動駕駛)中適應性和精度不足。

- 多模態數據融合存在異構性、高通信開銷、架構缺乏適應性等問題。

-

創新點

- 系統分析多模態ISAC的核心挑戰并提出三大技術支柱:大AI模型、語義通信、多智能體系統。

- 提出三種架構范式:融合型(F-MAC)、交互型(I-MAC)、中繼型(R-MAC),適配不同場景需求。

- 案例驗證表明F-MAC可提升感知精度約80%。

-

優勢

- 理論分析與架構設計結合,既有系統性視角又有可落地性。

- 引入多模態與語義通信概念,為6G感知通信設計提供清晰參考模型。

3. Why do AI agents communicate in human language?

-

解決的問題

- 當前LLM驅動的多智能體系統普遍使用自然語言通信,存在語義錯配、信息丟失、角色/任務連續性不足等問題,難以支撐復雜任務協作。

-

創新點

- 首次從結構語義失配角度系統分析自然語言作為代理通信媒介的局限性。

- 提出“語義空間對齊”理論,揭示從高維語義張量到離散語言符號的不可逆映射導致語義漂移。

- 討論需要全新訓練范式,原生支持結構化通信、共享意圖建模和任務對齊。

-

優勢

- 理論深度高,提供數學建模解釋語義損失累積現象。

- 對未來AI多智能體通信機制提出顛覆性思路,超越“模仿人類對話”的現有范式。

把三篇論文的研究問題、創新點、優勢整理成一個清晰的對比表,便于橫向比較。

| 論文標題 | 主要解決的問題 | 創新點 | 優勢 |

|---|---|---|---|

| LLM-Driven APT Detection for 6G Wireless Networks | - 6G網絡APT檢測在碎片化日志合并、加密流量分析、邊緣部署資源受限等方面存在瓶頸 - 缺乏LLM+APT+6G三者結合的系統性綜述與分類 | - 首個系統綜述+分類框架,覆蓋LLM架構、APT生命周期建模、6G安全挑戰 - 構建多維度分類法(輸入模態、檢測粒度、部署模式、生命周期階段) - 提出未來方向,如切片感知XAI管道 | - 文獻覆蓋面廣(142篇精選) - 方法論規范(SLR+SMS) - 既有理論分析,又提供實踐部署指導 |

| Integrated Multimodal Sensing and Communication: Challenges, Technologies, and Architectures | - 現有ISAC系統多依賴單模態(RF)感知,信息有限 - 多模態融合存在異構性、高通信開銷、缺乏適應性架構 | - 系統分析多模態ISAC的三大挑戰 - 引入三大技術支柱:大AI模型、語義通信、多智能體系統 - 提出三種架構范式(F-MAC、I-MAC、R-MAC) - 案例驗證F-MAC感知精度提升約80% | - 結合理論分析與架構設計 - 明確不同場景的架構適配 - 提供落地可行的參考模型 |

| Why do AI agents communicate in human language? | - LLM驅動多智能體普遍用自然語言通信,存在語義錯配、信息丟失、狀態漂移等問題 - 現有模型不原生支持多智能體結構化通信 | - 首次從結構語義失配角度系統分析自然語言的局限性 - 提出語義空間對齊理論,揭示高維語義張量到離散符號的不可逆映射導致語義漂移 - 探討原生支持結構化通信的新訓練范式 | - 理論深度高,提供數學建模解釋語義損失累積 - 對未來AI多智能體通信機制提出顛覆性思路,突破“模仿人類對話”模式 |

綜合來看,從6G網絡安全、6G多模態感知通信架構、以及AI多智能體語言通信機制三個角度出發,共同體現了下一代智能通信與計算系統在安全性、智能感知、協作機制上的重大趨勢。

- 6G安全:需要在極低延遲和高吞吐的條件下應對復雜隱蔽的高級持續性威脅(APT),大模型可在語義推理、威脅情報融合等方面提供獨特優勢。

- 多模態ISAC:單一模態的感知通信已無法滿足復雜環境需求,融合雷達、LiDAR、攝像等多模態數據,并結合大模型與語義通信,可顯著提升感知精度與魯棒性。

- 多智能體通信:當前AI代理間普遍依賴人類自然語言進行交互,雖然便于解釋,但存在語義壓縮、狀態漂移等結構性問題,需要發展面向機器的結構化通信范式。

三者結合,展示了未來6G和AI系統將走向跨層融合、安全感知與結構化協作的新架構方向。

錯誤,請按照以下詳細步驟操作:)