TCP的服務監聽步驟(等待客戶端連接前)

TCP 服務器通過以下步驟完成從初始化到等待客戶端連接,為后續的數據傳輸(send()/recv())奠定了基礎

一、創建套接字(Socket)

- 作用:套接字是網絡通信的端點,用于標識通信中的雙方(IP 地址和端口號)。服務器首先需要創建一個套接字,作為后續監聽和通信的基礎。

- 實現:應用程序通過系統調用(如

socket())創建套接字,指定地址族(如 IPv4 用AF_INET)、傳輸層協議(TCP 用SOCK_STREAM)等參數。 - 示例:在 Linux 中,

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);?會創建一個 TCP 套接字,返回套接字描述符sockfd。

二、綁定套接字到本地地址和端口(Bind)

- 作用:將創建的套接字與服務器的本地 IP 地址和指定端口號綁定,確保客戶端能通過該地址和端口找到服務器。

- 實現:

- 應用程序定義一個包含本地 IP 地址和端口號的結構體(如

sockaddr_in)。 - 通過系統調用(如

bind())將套接字與該結構體綁定。

- 應用程序定義一個包含本地 IP 地址和端口號的結構體(如

- 注意:

- 端口號通常選擇 1024 以上的非特權端口(避免與系統服務沖突)。

- 若 IP 地址設為

INADDR_ANY(通配地址),表示服務器監聽所有可用的本地網絡接口。

- 示例:

bind(sockfd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));

三、設置監聽狀態(Listen)

- 作用:將綁定后的套接字轉換為監聽套接字,使其能夠接收客戶端的連接請求。同時,操作系統會為該套接字維護一個連接請求隊列(未完成三次握手的客戶端請求)。

- 實現:通過系統調用(如

listen())設置監聽,參數包括監聽套接字和隊列的最大長度(backlog,即最多能同時等待處理的連接請求數)。 - 注意:

backlog的值需根據服務器性能和預期并發量設置,若隊列滿,新的連接請求會被拒絕(客戶端可能收到 “連接超時” 錯誤)。 - 示例:

listen(sockfd, 5);(表示最多允許 5 個連接請求在隊列中等待)。

四、等待并接受客戶端連接(Accept)

- 作用:監聽套接字進入阻塞狀態(默認情況),等待客戶端的連接請求。當有客戶端發起連接時,服務器通過

accept()系統調用接受連接,生成一個新的連接套接字用于與該客戶端通信。 - 過程:

- 客戶端通過

connect()發起 TCP 連接請求,與服務器進行三次握手。 - 三次握手完成后,連接請求從 “未完成隊列” 移至 “已完成隊列”。

- 服務器調用

accept()從 “已完成隊列” 中取出一個連接請求,創建新的連接套接字(與監聽套接字的 IP 和端口相同,但用于單獨的客戶端通信)。

- 客戶端通過

- 注意:

- 監聽套接字始終保持監聽狀態,用于接收新的連接請求;連接套接字則用于與特定客戶端的數據傳輸。

- 若需處理并發連接,服務器通常會通過多線程、多進程或 I/O 復用(如

select、epoll)來同時管理多個連接套接字。

- 示例:

int new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr*)&client_addr, &addr_len);(new_fd即為新的連接套接字)。

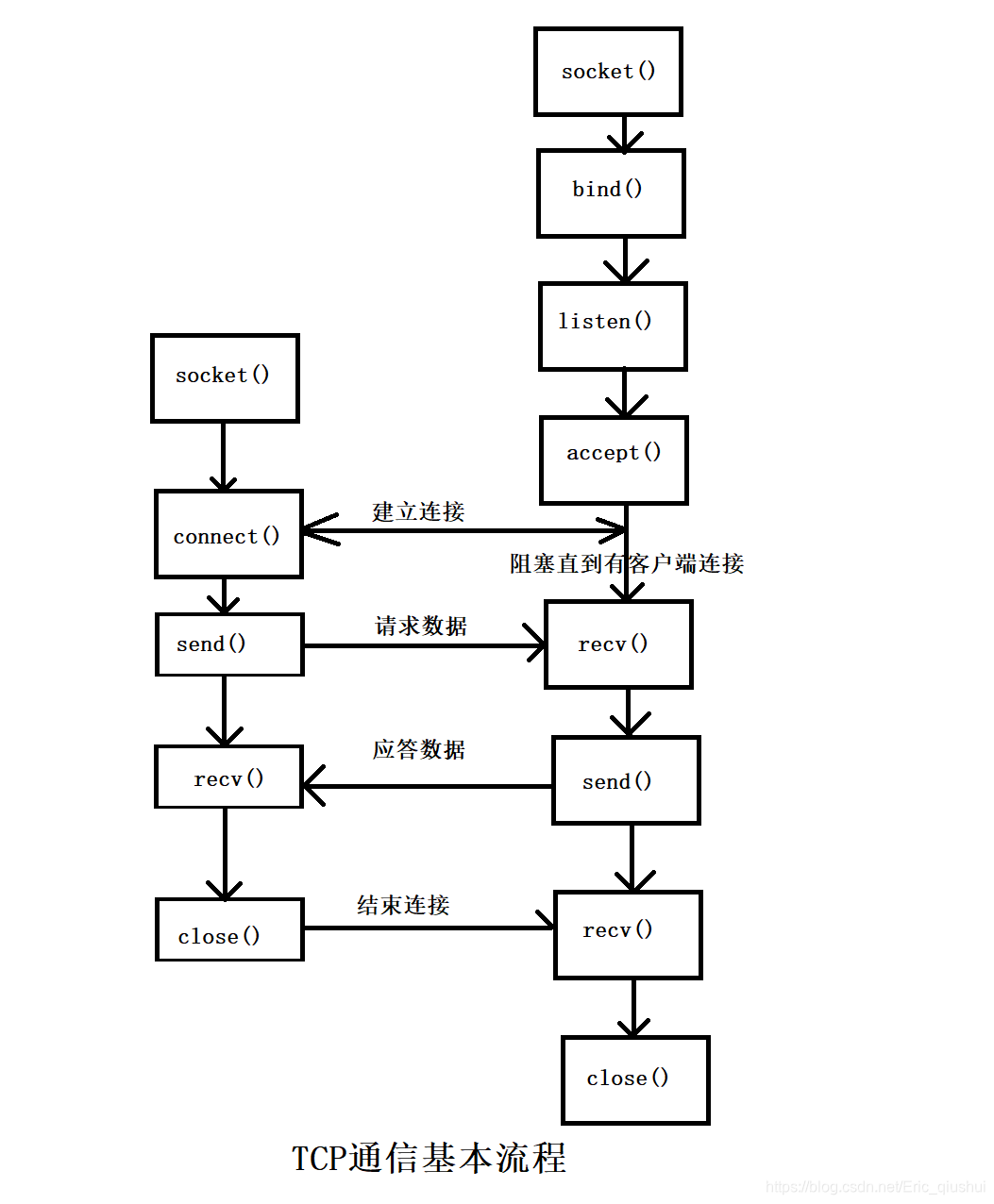

總結:TCP 服務監聽的完整流程

- 創建套接字(

socket())→ 2. 綁定地址和端口(bind())→ 3. 設置監聽(listen())→ 4. 接受連接(accept())。

服務端與客戶端通信(3握手4揮手)

TCP 通信遵循 "三次握手建立連接、數據傳輸、四次揮手斷開連接" 的經典模式,這種模式確保了通信的可靠性和有序性。

1. 連接建立:三次握手

TCP 是面向連接的協議,在進行實際數據傳輸前,通信雙方必須先建立連接,這個過程被形象地稱為 "三次握手"(Three-way Handshake)。

- 第一次握手:客戶端發送 SYN(同步序列編號)報文段,告知服務器客戶端的初始序列號(ISN),并請求建立連接。

- 第二次次握手:服務器收到 SYN 后,返回一個 SYN+ACK(確認)報文段,包含服務器的初始序列號,并確認收到客戶端的 SYN(ACK 值 = 客戶端 ISN+1)。

- 第三次握手:客戶端收到服務器的 SYN+ACK 后,發送一個 ACK 報文段,確認收到服務器的 SYN(ACK 值 = 服務器 ISN+1)。

三次握手完成后,TCP 連接正式建立,雙方可以開始數據傳輸。這種設計有效防止了因網絡延遲導致的 "已失效的連接請求報文段" 被服務器接收,從而避免資源浪費。

2. 數據傳輸階段

連接建立后,進入數據傳輸階段。TCP 通過以下機制保證數據傳輸的可靠性:

- 序列號與確認機制:每個數據字節都有一個序列號,接收方收到數據后會返回確認信息,告知發送方已成功接收的數據量。

- 超時重傳:發送方設置超時計時器,若在規定時間內未收到確認,則重傳數據。

- 流量控制:通過滑動窗口機制,控制發送方的發送速率,避免接收方緩沖區溢出。

- 擁塞控制:檢測網絡擁塞狀態并調整發送速率,避免網絡過載。

3. 連接終止:四次揮手

當通信結束需要斷開連接時,TCP 使用 "四次揮手"(Four-way Wavehand)過程:

- 第一次揮手:主動關閉方發送 FIN(結束)報文段,告知對方要關閉連接。

- 第二次揮手:被動關閉方收到 FIN 后,返回 ACK 確認,此時主動關閉方到被動關閉方的連接半關閉。

- 第三次揮手:被動關閉方準備好關閉連接后,也發送一個 FIN 報文段。

- 第四次揮手:主動關閉方收到 FIN 后,返回 ACK 確認,被動關閉方到主動關閉方的連接也半關閉。等待一段時間確保確認報文送達后,連接完全關閉。

四次揮手的設計是因為 TCP 連接是全雙工的,允許雙方獨立關閉各自的發送通道。

服務端的全流程

1. 調用 socket 函數創建 socket(監聽socket)

2. 調用 bind 函數 將 socket綁定到某個ip和端口的二元組上

3. 調用 listen 函數 開啟偵聽

4. 當有客戶端請求連接上來后,調用 accept 函數接受連接,產生一個新的 socket(客戶端 socket)

5. 基于新產生的 socket 調用 send 或 recv 函數開始與客戶端進行數據交流

6. 通信結束后,調用 close 函數關閉監聽?socket

1. 三次握手(建立連接)發生在第 4 步:accept()?函數執行期間

- 當服務器調用?

listen()?后,進入 “監聽” 狀態,內核會維護兩個隊列:- 未完成連接隊列:客戶端已發送 SYN 但三次握手未完成的請求。

- 已完成連接隊列:三次握手已完成、等待服務器處理的連接。

- 當客戶端調用?

connect()?發起連接時,內核會自動完成三次握手:- 客戶端發送 SYN → 服務器內核接收并放入未完成隊列,返回 SYN+ACK(第二次握手)。

- 客戶端返回 ACK(第三次握手)→ 服務器內核將連接從 “未完成隊列” 移至 “已完成隊列”。

- 此時服務器調用?

accept()?函數,只是從 “已完成隊列” 中取出一個已建立的連接,并創建新的客戶端 socket。三次握手的整個過程由內核在?listen()?之后、accept()?返回之前自動完成,應用程序無需干預。

2. 四次揮手(斷開連接)發生在數據傳輸結束后,由?close()?函數觸發

- 當通信雙方(客戶端或服務器)決定結束連接時,調用?

close()?函數會觸發內核執行四次揮手:- 主動關閉方調用?

close()?→ 內核發送 FIN 報文(第一次揮手)。 - 被動關閉方收到 FIN 后,內核自動返回 ACK(第二次揮手),此時主動關閉方向被動關閉方的連接 “半關閉”。

- 被動關閉方處理完剩余數據后,調用?

close()?→ 內核發送 FIN 報文(第三次揮手)。 - 主動關閉方收到 FIN 后,內核自動返回 ACK(第四次揮手),等待超時后連接完全關閉。

- 主動關閉方調用?

- 注意:通常服務器會先關閉 “客戶端 socket”(與單個客戶端的連接),最后再關閉 “監聽 socket”(停止接受新連接)。四次揮手由內核在?

close()?調用后自動完成,應用程序只需調用?close()?觸發這個過程。

版)

)