? 在C5里知道了BJT的靜態工作點Q的計算方式(IC和VCE的負載線),以及偏置電阻RB,得到了電流IB,進而通過電流增益hFE得到了IC(IC = β*IB),然后VCE = VCC - IC*RC,即集電極和發射極之間的電壓等于集電極供電電源減去集電極的電壓,就是集電極到發射極的電壓,因為發射極是接地的,所以不需要減去發射極電壓。

? 那么如何應用這個靜態工作點Q來設計開關作用的電路呢?

答:首先是開關閉合的功能,也就是三極管導通的條件,即基極電源電壓大于等于發射結的電壓,更準確的來說,是VCE近似等于0,而集電極電流將要最大的時候,即飽和點,這時候就是三極管導通的時候。(結合前面三極管的物理意義講解,本質上就是當發射結導通的時候,由于摻雜濃度不同,所以基極僅僅復合了很少部分的發射極的自由電子,而大部分的自由電子被集電極的電源吸引加上濃度差,形成??過飽和電子濃度,集電結的內建電場被削弱,少子的反向擴散實現了集電結導通,由于發射結也導通,所以集電極到發射極這段電壓近乎為0)

? 而集電極到發射極之間的電壓近乎為零,也就是近乎沒有壓降,所以發射極本身接地的情況下,當三極管導通的時候,集電極電壓也就被拉低到了接近于0V的范圍。

? 然后是開關斷開的功能,也就是三極管截止的條件,即基極電源電壓小于發射結的電壓,更準確的來說,是VCE = VCC的時候,這時候發射結反偏,集電結反偏,所以集電極電流為零,無法收集到發射極的自由電子,呈現高阻態,且VCE過大,耗盡層變寬,阻斷載流子的交換,僅有少部分熱激發產生的少子的漂移電流(nA級別),所以起到了隔離的作用,自然實現了開關斷開的效果。

? 為什么飽和點的區域下自由電子被集電極收集后,集電結會導通?

答:飽和時發射結正偏,大量電子從發射區注入基區,因基極電流IB?,電子在基區堆積,無法被集電結全部收集,形成??過飽和電子濃度,基區電子濃度過高時,集電結的內建電場被削弱,并且電子從基區向集電區擴散的同時,集電區的空穴也會向基區注入(類似PN結正偏行為),形成雙向載流子流動,集電結的“導通”本質是??少數載流子反向擴散增強??的結果。

? ?在C5.2提到,當集電極電源電壓不變,而改變集電極電阻的時候,負載線斜率會發生改變,截止電壓卻相同,得到了斜率 = 1/RC的公式,即飽和點的位置取決于RC的理論。

??

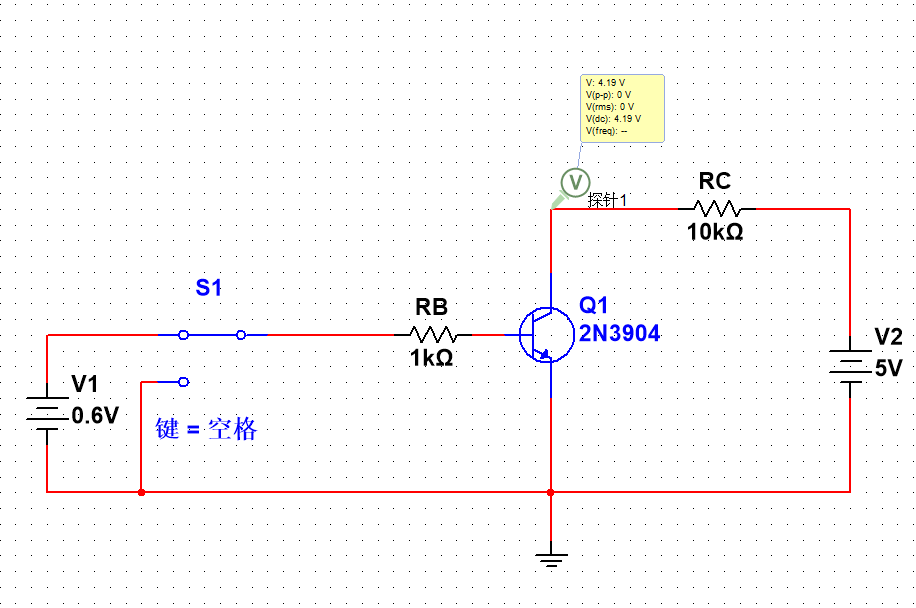

? 這是基極電源為0.6V的情況,這時候發射結并未完全導通,所以集電極電壓VC是4.19V,當改變RC電阻,即改變負載線的斜率,讓飽和點左移,即導通電壓降低。

? 為什么集電極電壓是4.19V,而不是5V,誰把電壓拉下去了?

答:根本原因在于??基極電壓0.6V僅使晶體管處于微導通狀態(放大區邊緣)??,而非飽和狀態,由于基極電壓為0.6V未滿足發射結導通條件,所以基極電流非常小,而集電極電流也就非常小,所以根據公式VCE = VCC-ICRC,IC小,意味著VCE大,離飽和點就遠,電壓4.19V也就是集電極微弱的電流經過電阻后的微弱壓降得到的。

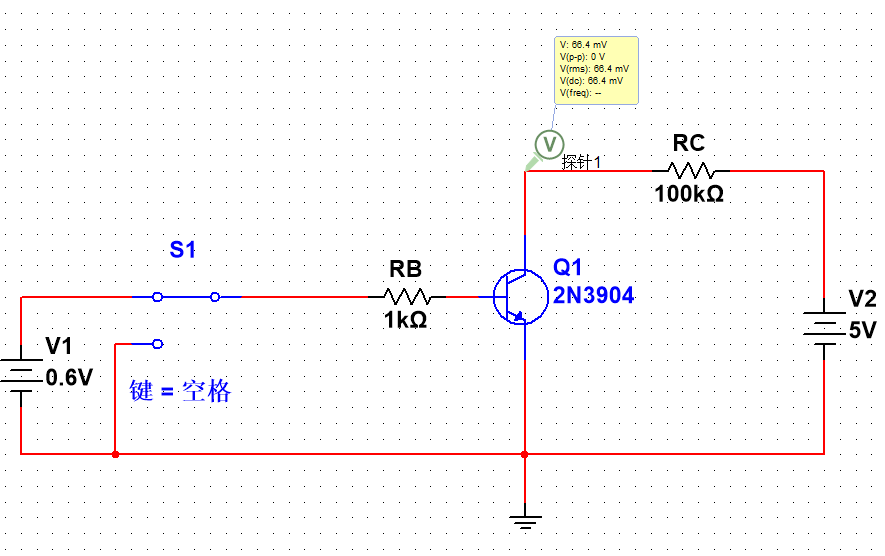

? 很明顯,改變了RC阻值,讓其擴大了10倍,即VCE = VCC-ICRC,RC增大,VCE進而減少,所以集電極和發射極更容易導通了,也就是集電結和發射極更容易正向偏置了,進而基極電壓可以在0.6V的時候導通。

? 為什么增大了RC阻值就能讓發射結和集電結正向偏置?

答:飽和區的本質是集電結正偏,導致載流子失效(多子空穴向基極運動,進而和向集電結運動的自由電子激烈復合,嚴重阻礙電子被集電極收集),而此時IC不受IB控制,僅受外部電路,即RC和VCC決定,所以增大了RC,即限流了IC,IC變小,意味著自由電子減少,而自由電子減少,意味著空穴增多,空穴增多,即集電極當前反向擴散能力增強(集電極的多子是自由電子),那么自然加強阻礙自由電子被集電極收集的速度,所以飽和點左移。

? 本質上發射結還未完全導通,只是加快了集電結的正向偏置,進而實現弱飽和的特征。

? 為什么這時候集電極電壓是66.4mV,而不是0V?

答:三極管飽和時,載流子在基區和集電區的遷移需克服材料電阻和結勢壘,必然產生壓降。

??注:以上僅個人觀點,如有錯誤,懇請批評指正

地圖控件和矢量圖形繪制)

原理詳解與實例)

)