你是否總在為足部酸痛、膝蓋不適或腰背僵硬煩惱?穿了昂貴的緩震跑鞋,用了定制矯形器,問題卻反復出現?今天,我們要顛覆一個流傳百年的“常識”——腳不是脆弱的“需要被保護的對象”,而是被錯誤的設計“慣壞的受害者”。

百年誤區:腳"弱"需要"人工支撐"?現實數據打了臉

過去100年,醫學界和制鞋業普遍認為:人類的腳天生“虛弱”,無法應對日常活動(尤其是高強度運動)產生的步態壓力和震動,必須通過鞋類、鞋墊或矯形器“人工支撐”或“緩沖”來保護。于是,我們有了厚底跑鞋、記憶棉鞋墊、足弓支撐器……。

但這些“保護”真的有效嗎?

現實數據狠狠扇了我們一巴掌:全球97%的習慣性穿鞋人群正受足部相關疼痛或病理困擾,如足底筋膜炎、拇外翻、膝蓋退行性病變。

更諷刺的是,多項研究證實:鞋類的使用與足部問題直接相關——某些情況下,鞋子甚至是“問題制造者”。

為什么會這樣?我們的腳,真的天生“弱不禁風”嗎?

你的腳,本是“超級系統”:被錯誤設“慣壞”的受害者

要理解穿鞋為何傷腳,首先得明白腳的“超能力”——它自帶一套精密的“神經肌肉骨骼系統”,堪稱人體的“工程奇跡”。

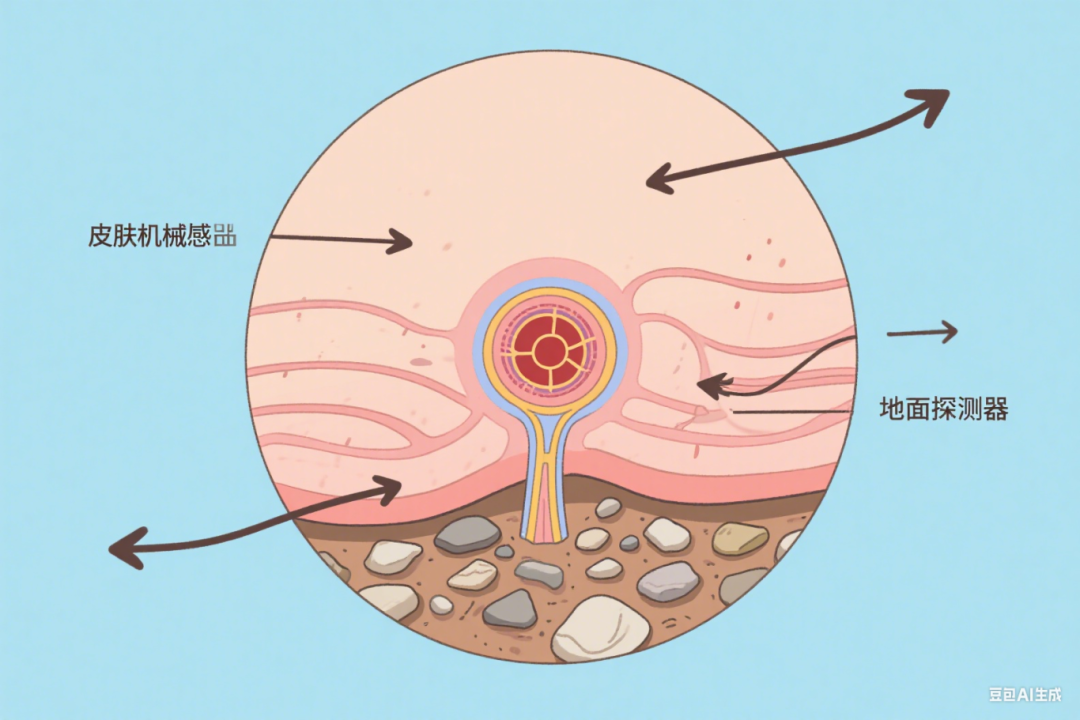

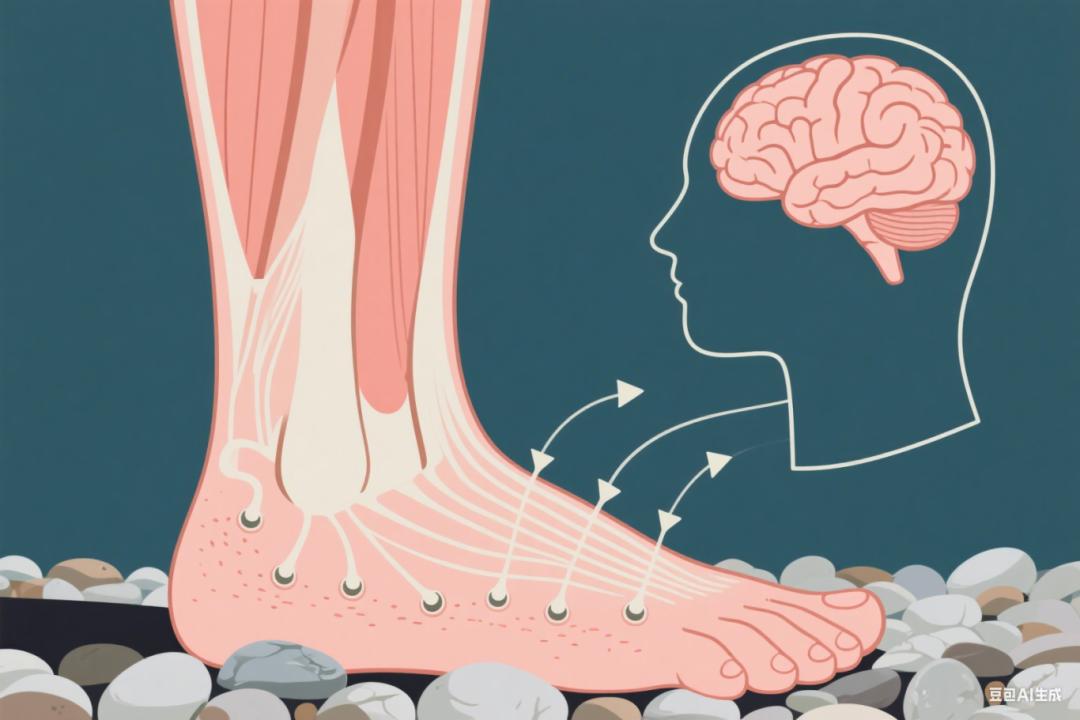

這套系統由骨骼(骨與軟骨)、肌肉(肌肉、韌帶、筋膜)、中樞神經系統(皮膚機械感受器、傷害感受器、本體感受系統、運動神經元、前庭系統、視覺系統、大腦及反射機制)協同工作。

簡單來說:

皮膚機械感受器:像“地面探測器”,感知地形紋理、壓力變化,觸發保護性反射,比如踩到石子時瞬間調整肌肉;

本體感受系統:像“身體定位儀”,告訴大腦“腳的位置在哪”,協調下肢動作;

肌肉與韌帶:像“動態支架”,通過收縮支撐足弓,分散壓力;

中樞神經系統:像“總指揮官”,接收感覺信息后發送指令,形成“感知反應修正”的閉環。

更關鍵的是,這套系統具有可塑性:中樞神經系統能立即適應新環境,肌肉系統的適應在一兩天內就能觀察到,骨骼系統的適應也只需一到兩周。對于幾乎所有人(除了嚴重遺傳畸形或不可逆創傷者),都存在一個“最佳點”——功能使用期間的適度壓力能增強結構能力,這就是“健康應激”。

傳統鞋類的問題在于,它們用柔軟的緩沖材料(如EVA泡沫、凝膠)和剛性支撐(如足弓墊)切斷了這套系統的“訓練”。當腳被人工支撐或緩沖時,感受器接收不到地形的細微變化(比如草地與水泥地的區別),肌肉失去了動態調整的機會,神經肌肉系統逐漸“失靈”——就像總用同一只手舉重物,這只手會越來越弱,還可能受傷。

結果就是腳越來越“笨”,下肢、臀部和背部的肌肉被迫“代償”,最終演變成慢性疼痛或結構性損傷,如膝蓋內扣、腰椎壓力增大等。

赤腳:才是腳的“最佳打開方式”

當人習慣性地在自然地形上赤腳行走或跑步時,這套“超級系統”才會真正“活”過來。

每一步,腳底都會收集地形的“情報”:角度、紋理、軟硬……這些信息通過皮膚感受器傳遞給大腦,觸發整個下肢的保護性反射——肌肉會根據地形和活動水平自動調整,確保力量被安全分散。此時,腳底的跖骨頭和腳跟(主要承重區)會因地形變化承受不同強度的壓力,激活足弓的“絞盤效應”(肌肉動態調整足弓高度),形成穩定的支撐平臺。

傳統鞋類的“四宗罪”:越保護,越脆弱

傳統鞋類、鞋墊和矯正裝置,正從四個維度摧毀腳的自然能力:

1.過度緩沖:切斷“警報系統”

聚氨酯泡沫、EVA泡沫等材料看似“柔軟護腳”,實則是“感覺殺手”。當腳底受力時,這些材料會壓縮變形,將壓力擴散到更大的區域,導致下肢神經肌肉系統接收不到“變化刺激”(比如踩到小石子時的細微震動)。失去警報的腳,就像失去雷達的飛機,無法及時調整肌肉,最終變得機械不穩定。

2.限制運動:給腳戴“枷鎖”

淺趾盒的鞋面構造、足弓區域的硬支撐,會限制圓頂狀足弓頂點的動態升高(類似“給彈簧上枷鎖”)。腳趾無法自然抓地,足弓肌肉萎縮,關節僵硬——這正是拇外翻、足底筋膜炎的常見誘因。

3.人工支撐:制造“依賴癥”

足弓支撐器或矯形器雖能暫時緩解不適,但會讓足底承受力的面積更大,感覺刺激更少變化。長期使用,腳會像被“抱大的孩子”,逐漸失去自身支撐能力,越來越依賴外部輔助,甚至導致肌肉萎縮、關節僵硬。

4.剛性部件:抑制“動態本能”

剛性中底、外底會隔離腳底與地形的接觸,讓腳無法感知地面的起伏(比如上坡時的傾斜度)。這相當于剝奪了腳的“動態力管理”能力——原本可以靠肌肉調整的力,現在全靠關節硬扛,最終引發膝蓋、腰椎的代償性損傷。

給腳“重新上課”,需要一雙“聰明”的鞋

適應不良的神經肌肉骨骼功能,是可以逆轉的——停止“錯誤保護”,用科學的刺激喚醒腳的本能。

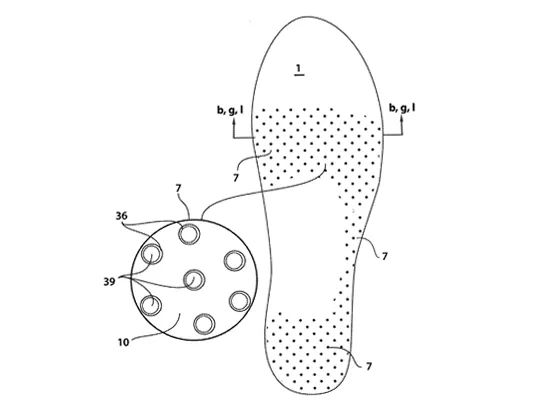

目前,一項創新設計正在重新定義“保護”的含義:它通過分區域變刺激鞋底系統,模擬自然地形的隨機挑戰,激活腳的神經肌肉反射。

(圖源于公開專利文獻)

這套系統的核心是“多層動態刺激結構”:

主承重區(前腳掌+腳跟):采用高彈性泡沫+隨機分布的微孔(直徑15mm),當腳踩上去時,壓力集中在微孔周圍,觸發強烈的初始刺激;若壓力增大,下方的“突起層”(類似小圓頂)會被壓到,產生更局部、更強烈的二級刺激,確保肌肉“動起來”。

次承重區(腳外側):采用中等彈性材料,提供中等強度的隨機刺激,模擬走不平路面時的細微壓力變化。

足弓區(最敏感):采用低彈性材料+對稱/不對稱圓頂催化劑,僅產生微妙的“微按摩”,避免過度壓迫敏感神經。

更關鍵的是,這些刺激是動態變化的——每一層的材料彈性、孔隙大小、突起形狀都經過計算,確保每一步的刺激位置、強度都略有不同(比如左腳前掌偏左1mm,右腳偏右0.5mm)。就像在自然地形上行走,腳的感受器始終處于“活躍學習”狀態,神經肌肉系統被重新訓練,逐步恢復“健康耐受力”。

為了讓用戶無需更換所有鞋子,這款裝置設計了可替換鞋墊/中底模塊——用戶可以直接將它塞進現有的運動鞋、休閑鞋甚至皮鞋里(類似“鞋墊+中底”的組合)。這意味著用戶不用為了“健康鞋”放棄喜歡的鞋型,只需購買模塊,而非整雙新鞋,而且從日常通勤到專業運動鞋都能用。

結語:腳需要的不是"保護",是"成長"

從赤腳奔跑的祖先,到穿鞋的現代人,我們的腳從未改變——改變的是我們對它的認知。

穿鞋不是錯,錯的是“過度保護”的設計邏輯。當我們給腳一個“可挑戰”的環境(如赤腳行走、選擇分區域刺激的鞋類),它自會展現出驚人的適應力;當我們用“人工支撐”替代自然訓練,它只會越來越脆弱。

或許,是時候重新審視我們與鞋子的關系了。給腳一個機會,讓它在合適的環境中“重新上課”,那些困擾已久的足部問題,終將離你而去。畢竟,最強大的保護,從來不是替你扛住所有壓力,而是讓你有能力自己扛住。

如你對此產品感興趣,可以關注老賈專利燴發送“黑科技”,即可免費獲取相關技術細節。

關注老賈專利燴,每天給你拆一個「能把腦洞變成現實」的硬核科技創意!下期還想看哪些科技產品,歡迎評論區留言。

:ようなN)

)

)

219. 存在重復元素 II (哈希表))