概述

- 一.信息時代的計算機網絡

- 二.互聯網概述

- 1.網絡,互連網,互聯網(因特網)

- 1.網絡

- 2.互連網

- 3.互聯網(因特網)

- 2.互聯網簡介

- 1.互聯網發展的三個階段

- 2.互聯網服務提供者(ISP)

- 3.互聯網的組成

- 三.計算機網絡交換方式

- 1.電路交換

- 2.分組交換

- 3.報文交換

- 4.三種交換方式的對比

- 四.計算機網絡的類別

- 1.計算機網絡的定義

- 2.計算機網絡的分類

- 1.交換方式

- 2.使用者

- 3.傳輸介質

- 4.覆蓋范圍

- 5.拓撲結構

- 五.計算機網絡的性能指標

- 1. 速率

- 2.帶寬

- 3.吞吐量

- 4.時延

- 5.時延帶寬積

- 6.往返時間

- 7.利用率

- 8.丟包率

- 六.計算機網絡體系結構

- 1.三種常見的計算機網絡體系結構

- 1.OSI參考模型

- 2.TCP/IP參考模型

- 3.五層協議的體系結構

- 2.計算機網絡體系結構分層的必要性

- 1.物理層

- 2.數據鏈路層

- 3.網絡層

- 4.運輸層

- 5.應用層

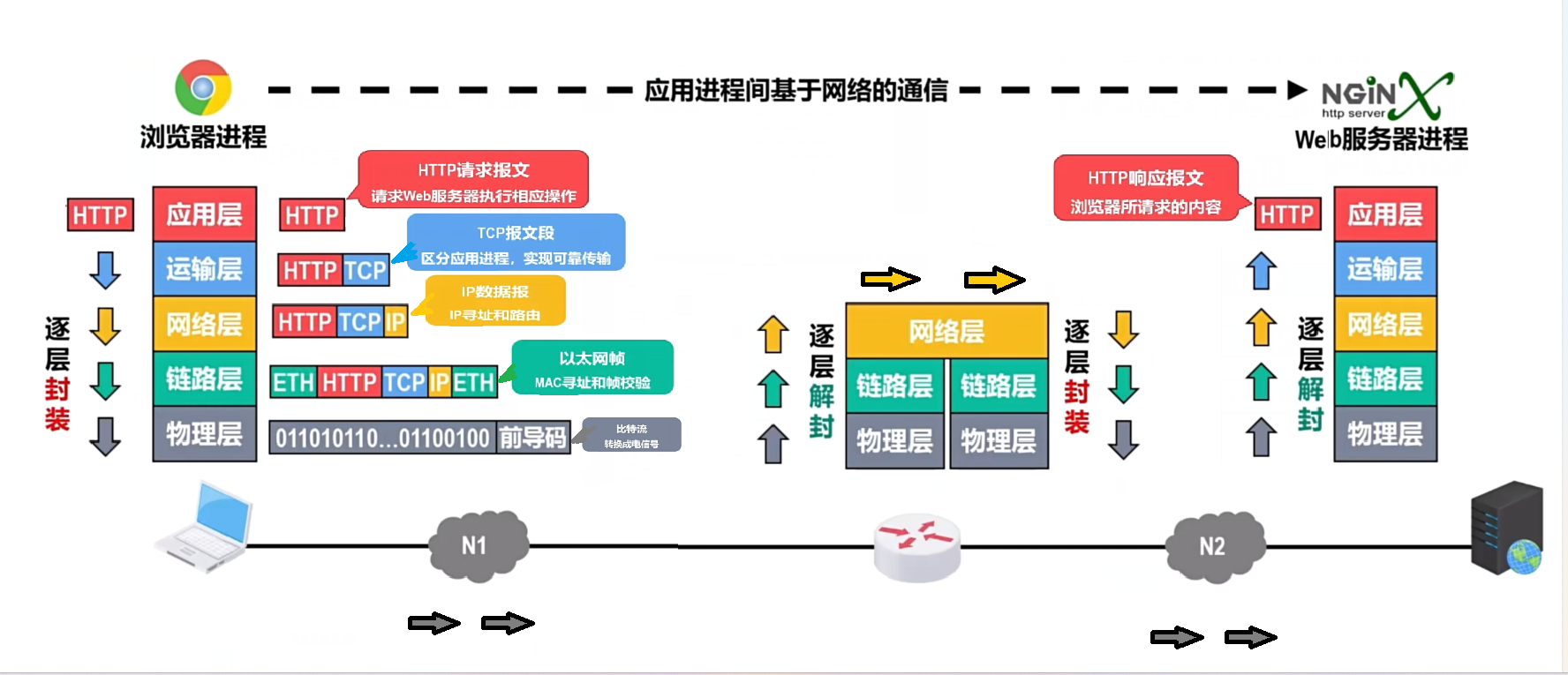

- 3.計算機網絡體系結構分層思想舉例

- 4.計算機網絡體系結構的專用術語

- 1.實體

- 2.協議

- 1.語法

- 2.語義

- 3.同步

- 3.服務

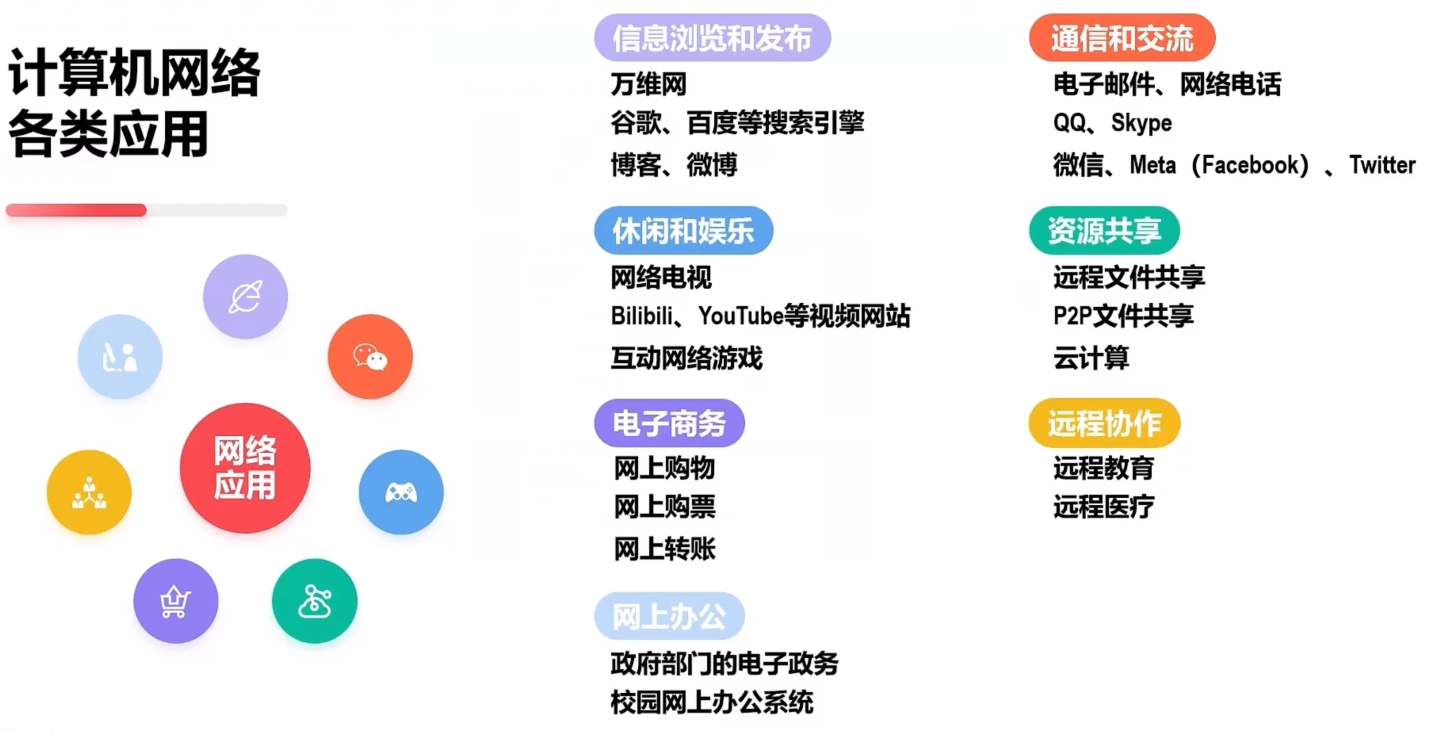

一.信息時代的計算機網絡

二.互聯網概述

1.網絡,互連網,互聯網(因特網)

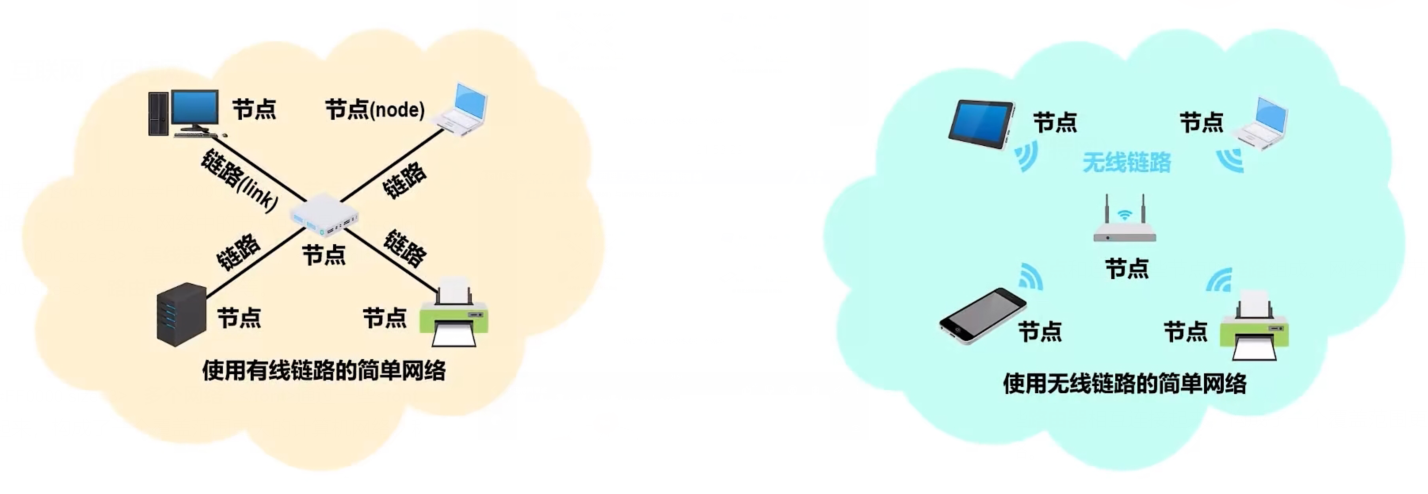

1.網絡

- 網絡(計算機網絡):由若干節點和連接這些節點的鏈路組成。網絡中的節點可以是計算機,集線器,交換機或路由器等。

這里利用一朵云表示一個網絡

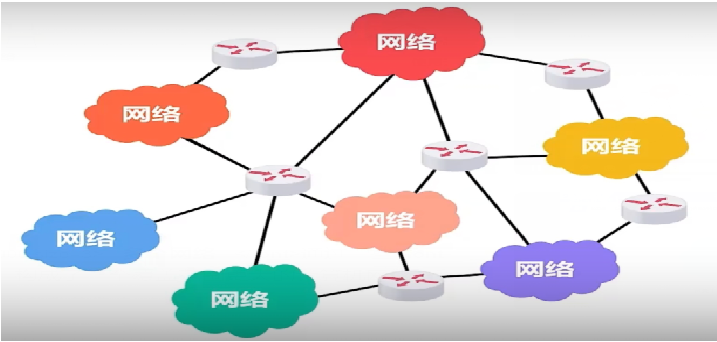

2.互連網

- 互連網:有多個網絡通過一些路由器相互連接起來,構成了一個覆蓋范圍更大的計算機網絡。稱為互連網,也叫網絡的網絡。

注意:

- 與網絡相連的計算機稱為主機。

- 路由器是用于網絡互連的專用設備,一般不稱為主機。

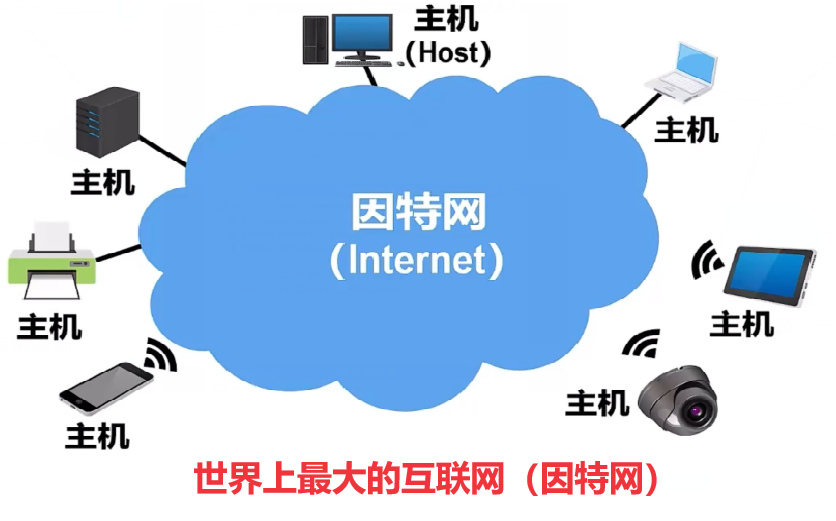

3.互聯網(因特網)

總結:

- 若干節點和鏈路互連形成網絡。

- 若干網絡通過路由器互連形成互連網。

- 互聯網(因特網)是當今世界上最大的互連網。

- 我們有時并沒有嚴格區分互聯網和因特網這兩個名詞,許多人口中的互聯網實際上是指因特網。

2.互聯網簡介

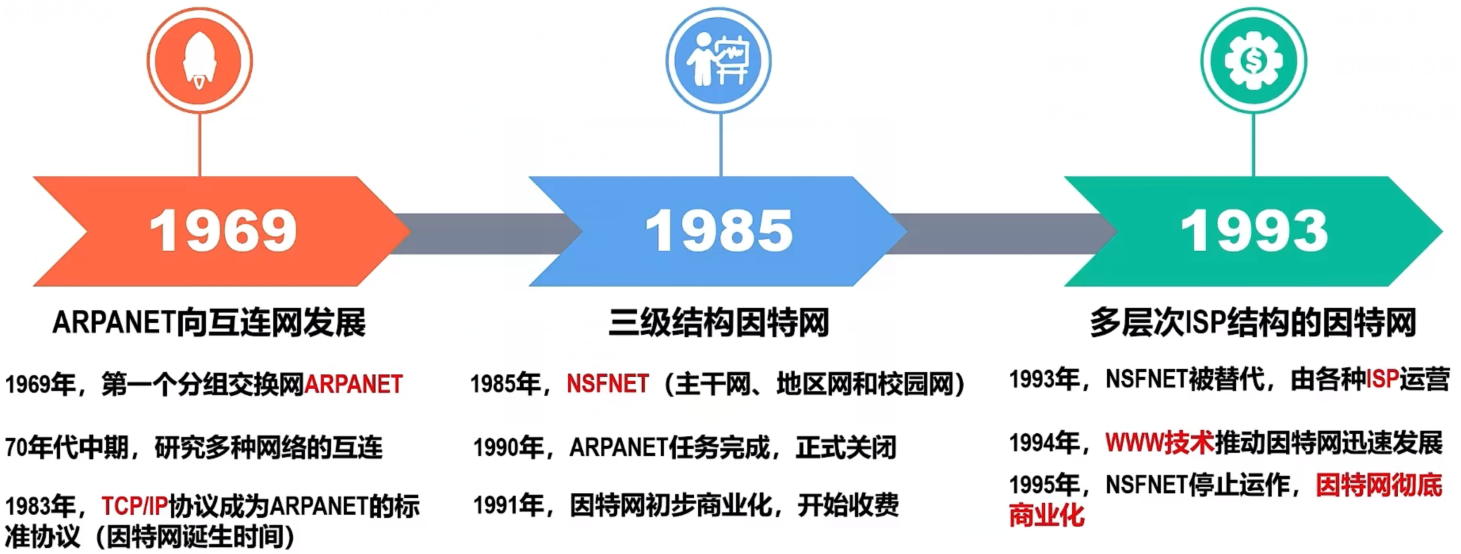

1.互聯網發展的三個階段

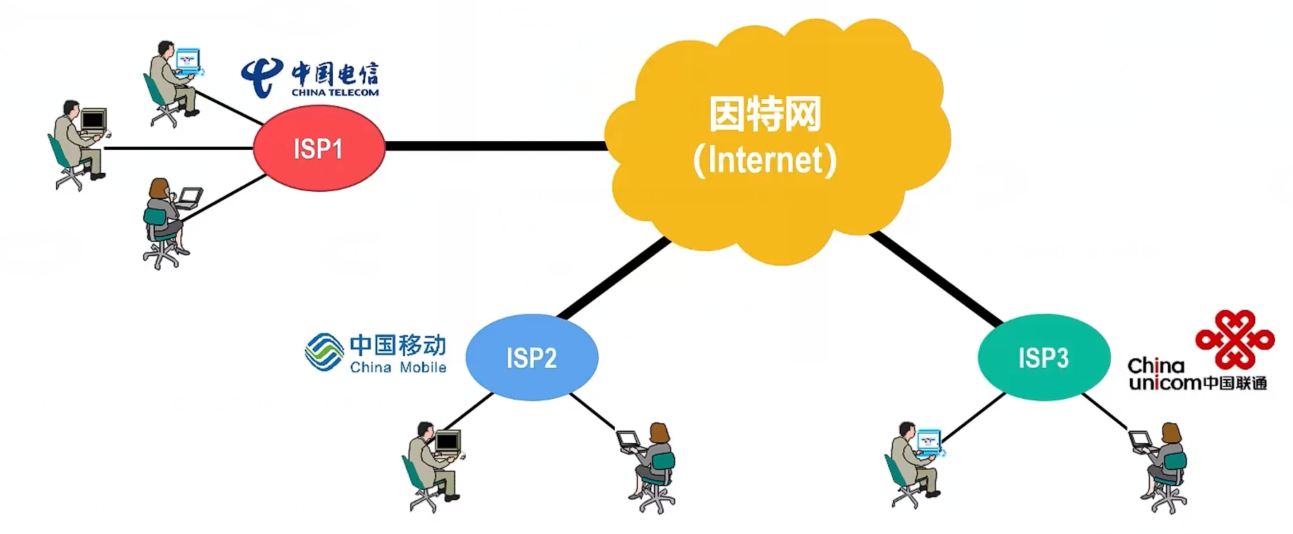

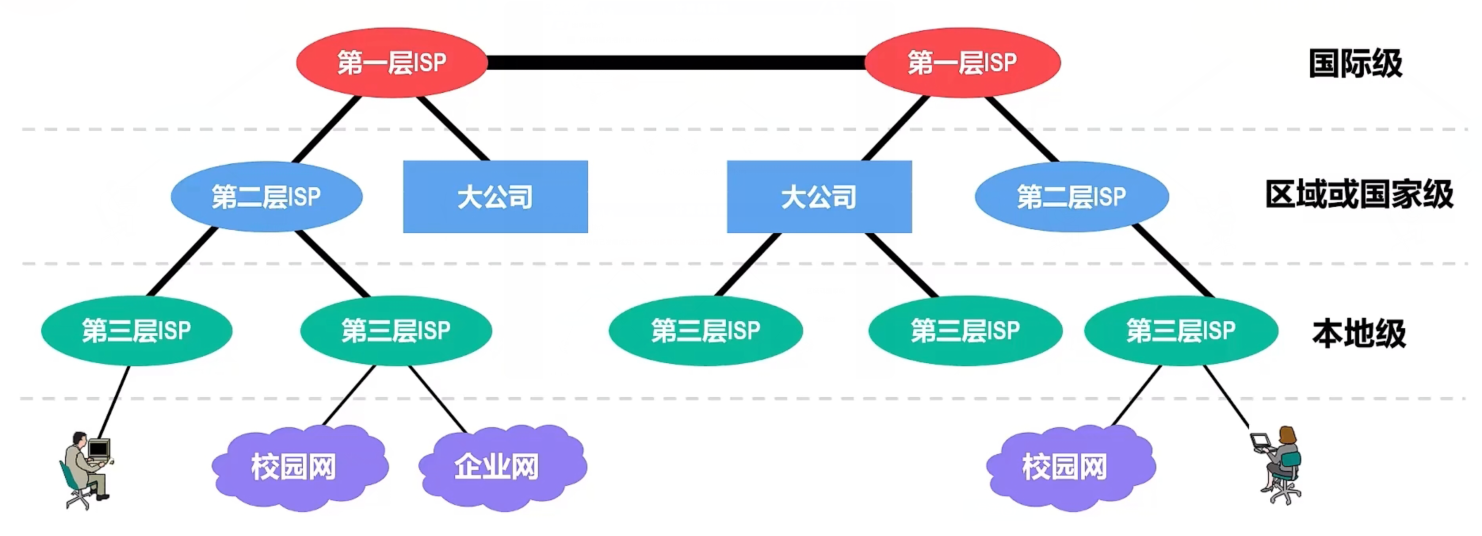

2.互聯網服務提供者(ISP)

因聯網已經發展成為基于ISP的多層次結構的互連網絡。

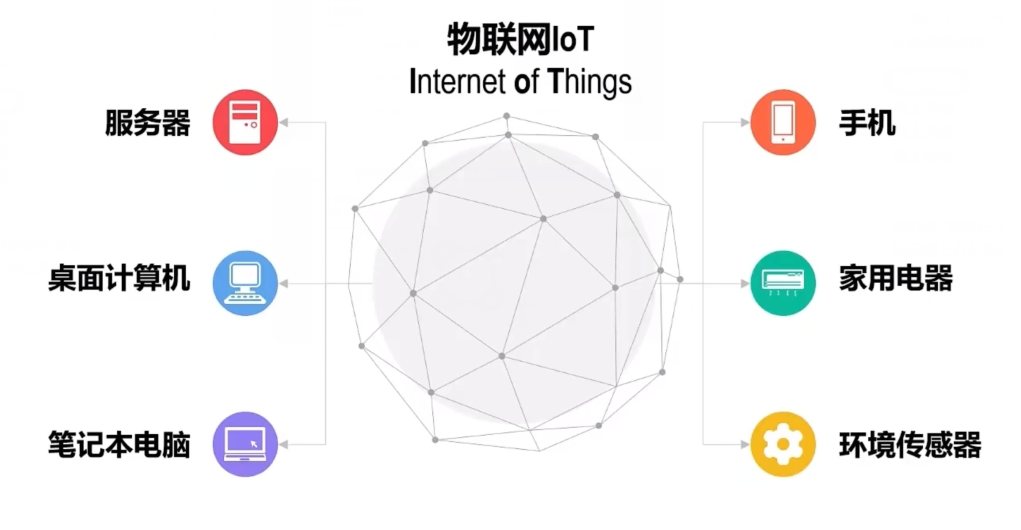

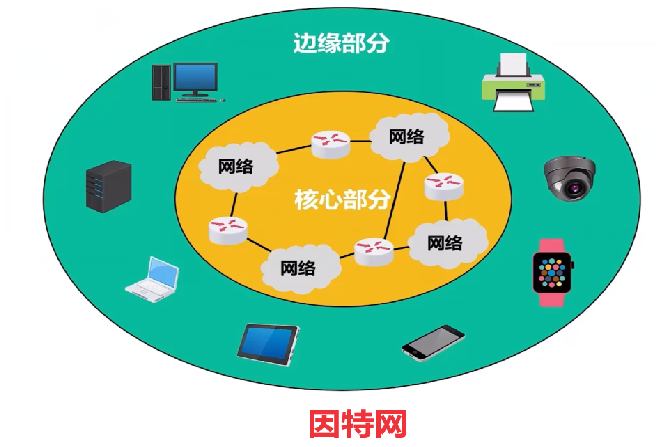

3.互聯網的組成

- 邊緣部分:由連接在因特網上的臺式電腦,服務器,筆記本電腦,平板電腦等用戶設備構成,這些用戶設備通常稱為主機,由用戶直接使用,為用戶直接提供各式各樣的網絡應用。

- 核心部分:由大量異構網絡和連接這些網絡的路由器構成,因特網的核心部分為邊緣部分提供通信和數據交換等服務。在網絡核心部分起特殊作用的是路由器。

三.計算機網絡交換方式

交換:按照某種方式動態地分配傳輸線路的資源。

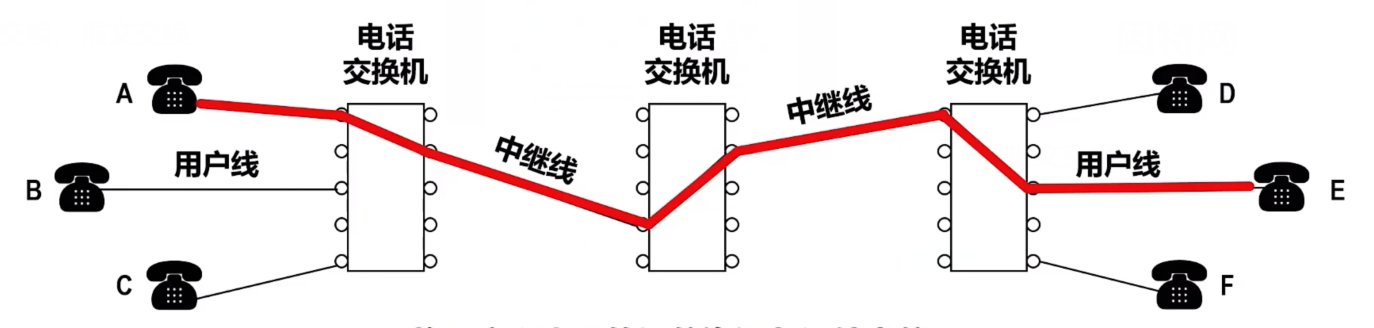

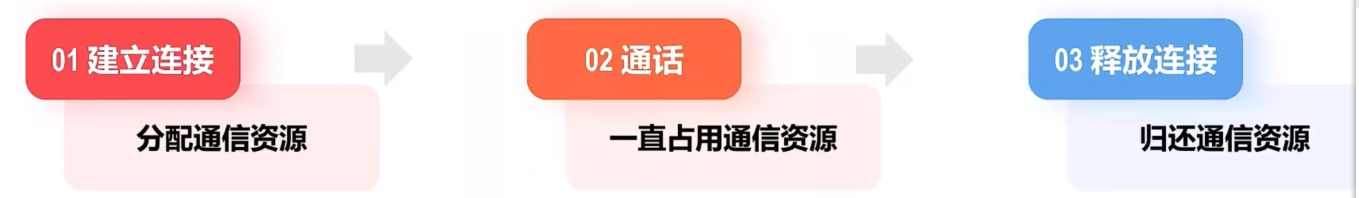

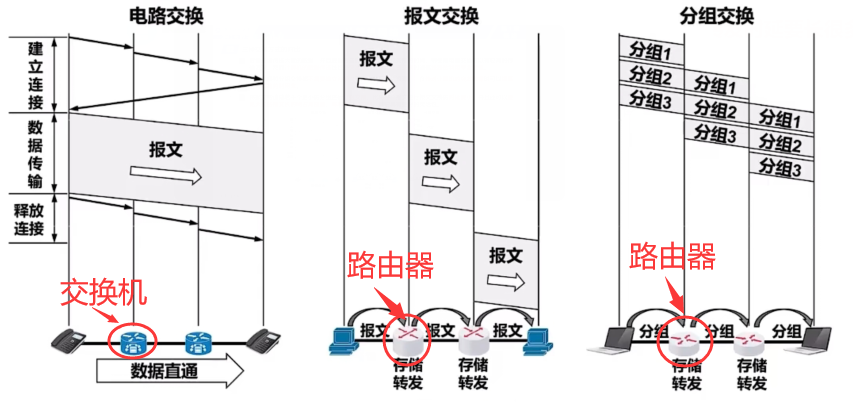

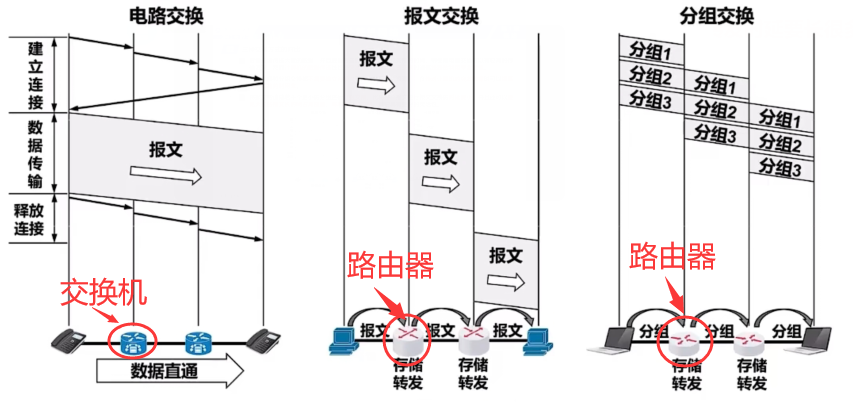

1.電路交換

- 電路交換:整個報文的比特流連續地從源點直達終點,好像在一個管道中傳送。

- 當使用電路交換來傳送計算機數據時,會一直占用通信資源,其線路的傳輸效率往往很低。

- 這是因為計算機之間的數據傳送是突發式的,當使用電路交換來傳送計算機數據時,其線路的傳輸效率一般都會很低,線路上真正用來傳送數據的時間往往不到10%甚至1%。

- 交換機的作用:主要是負責建立和拆除端到端的物理連接,以確保數據在發送者和接收者之間的可靠傳輸。

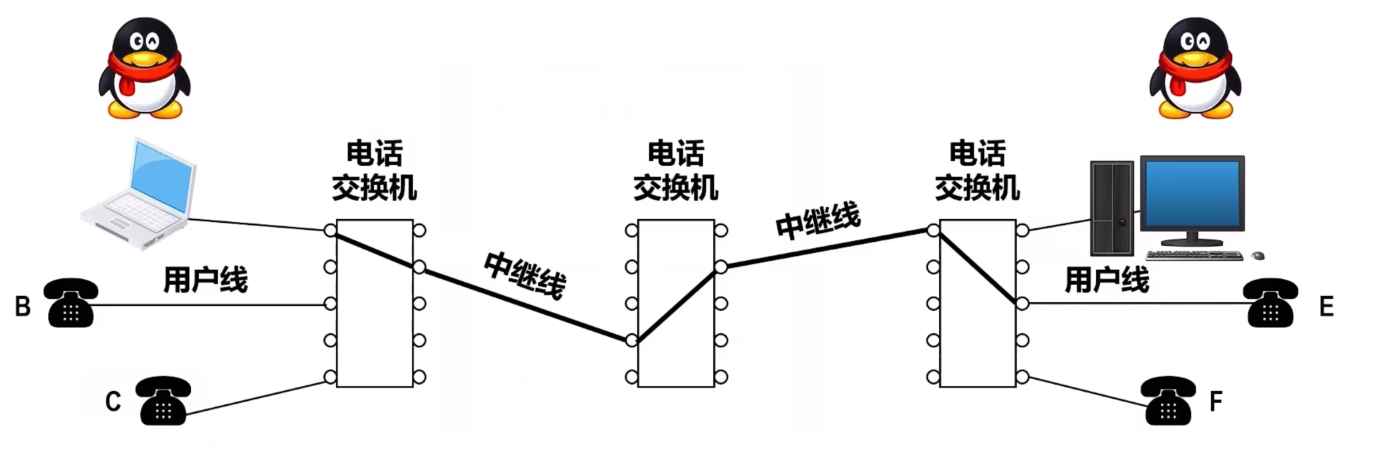

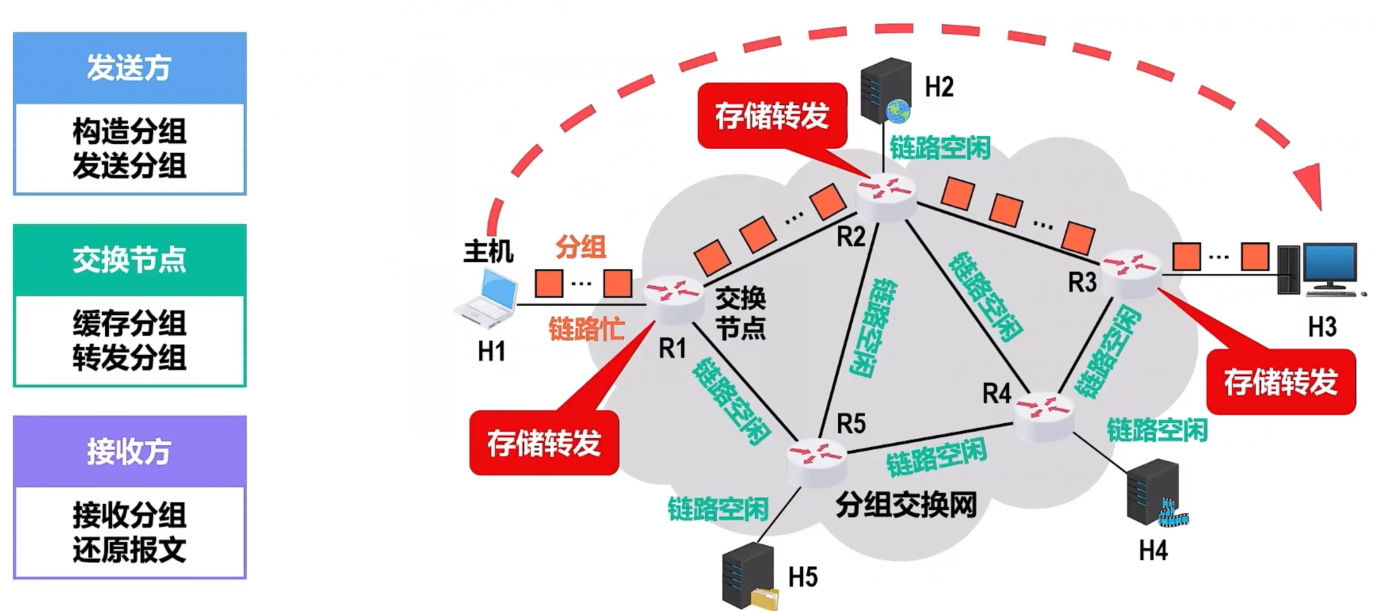

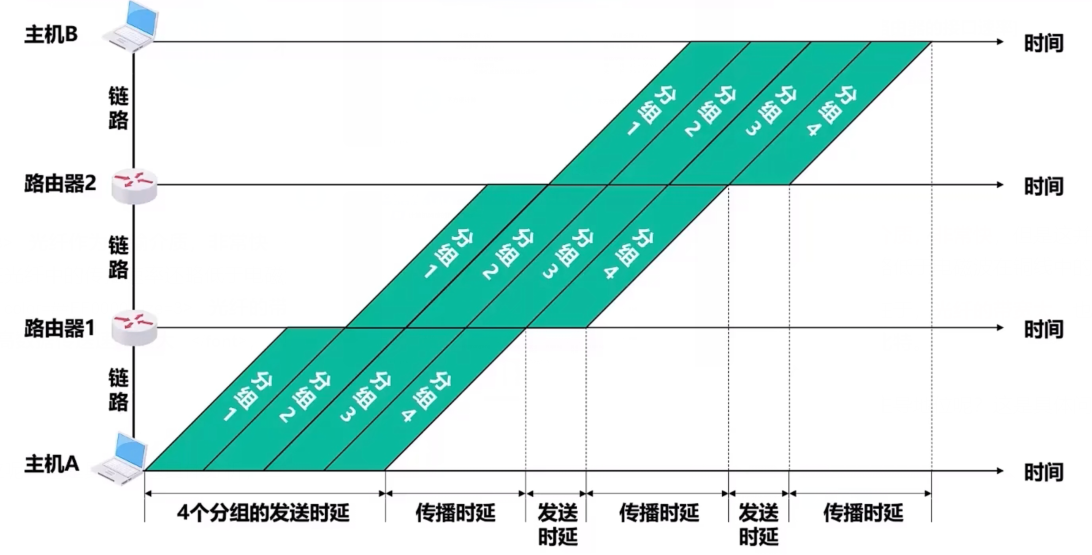

2.分組交換

- 分組交換:單個分組(這只是整個報文的一部分)傳送到相鄰節點,存儲下來后查找轉發表,轉發到下一個節點。

分組交換步驟:

- 采用存儲轉發技術。通常我們把要發送的整塊數據稱為一個報文。在發送報文之前,先把較長的報文劃分為一個個更小的等長數據段。在每一個數據段前面,加上一些必要的控制信息組成的首部后,就構成了一個個分組。

- 分組又稱為“包”,而分組的首部也可稱為“包頭”,分組是在互聯網中傳送的數據單元。

- 分組中的“首部”是非常重要的,正是由于分組的首部包含了目的地址和源地址等重要控制信息,每一個分組才能在互聯網中獨立地選擇傳輸路徑,并被正確地交付到分組傳輸的終點。

- 路由器(交換節點)則用來存儲轉發分組,即進行分組交換。路由器收到一個分組,先暫時存儲一下,檢查其首部,查找轉發表,按照首部中的目的地址,找到合適的接口轉發出去,把分組交給下一個路由器。這樣一步一步地把分組交付最終的目的主機。

- 去掉分組的首部,將各個分組還原出原始報文。

優點:

- 沒有建立連接和釋放連接的過程。

- 分組傳輸過程中逐段占用通信鏈路,有較高的通信線路利用率。

- 交換節點可以為每一個分組獨立選擇轉發路由,使得網絡有很好的生存性。

缺點:

- 分組首部帶來了額外的傳輸開銷。

- 交換節點存儲轉發分組會造成一定的時延。

- 無法確保通信時端到端通信資源全部可用,在通信量較大時可能造成網絡擁塞。

- 分組可能會出現失序和丟失等問題。

3.報文交換

- 報文交換:整個報文先傳送到相鄰節點,全部存儲下來后查找轉發表,轉發到下一個節點。

- 報文交換是分組交換的前身。

- 在報文交換中, 報文被整個地發送,而不是拆分成若干個分組進行發送。

- 交換節點將報文整體接收完成后才能查找轉發表,將整個報文轉發到下一個節點。

- 報文交換比分組交換帶來的轉發時延要長很多,需要交換節點具有的緩存空間也大很多。

4.三種交換方式的對比

- 若要連續傳送大量的數據,并且數據傳送時間遠大于建立連接的時間,則使用電路交換可以有較高的傳輸效率。然而計算機的數據傳送往往是突發式的,采用電路交換時通信線路的利用率會很低。

- 報文交換和分組交換都不需要建立連接(即預先分配通信資源),在傳送計算機的突發數據時可以提高通信線路的利用率。

- 將報文構造成若干個更小的分組進行分組交換,比將整個報文進行報文交換的時延要小,并且還可以避免太長的報文長時間占用鏈路,有利于差錯控制,同時具有更好的靈活性。

四.計算機網絡的類別

1.計算機網絡的定義

2.計算機網絡的分類

1.交換方式

- 電路交換,分組交換,報文交換

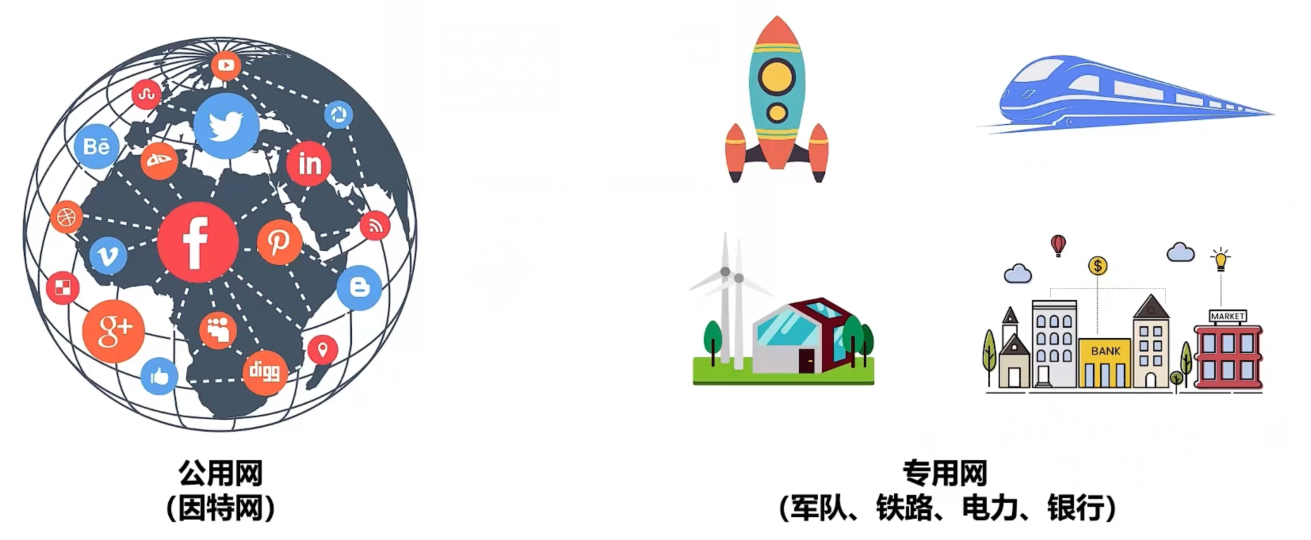

2.使用者

- 公用網,專用網

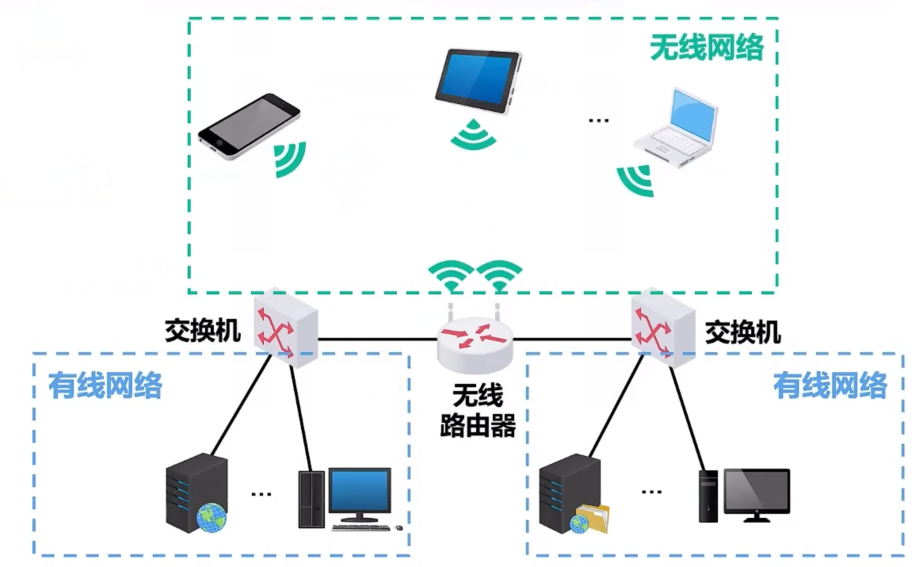

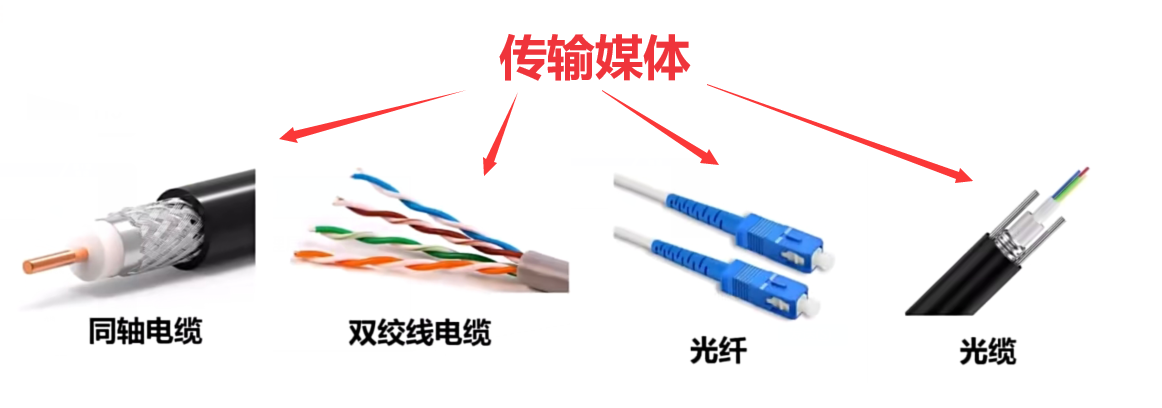

3.傳輸介質

- 無線網絡,有線網絡

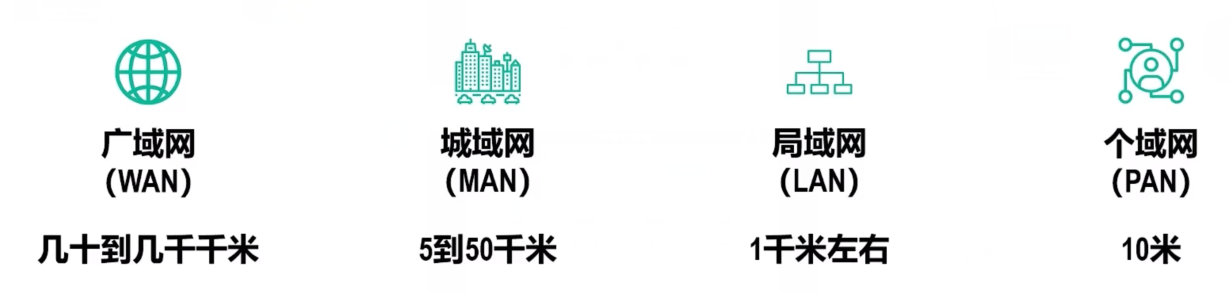

4.覆蓋范圍

- 廣域網,城域網,局域網,個域網

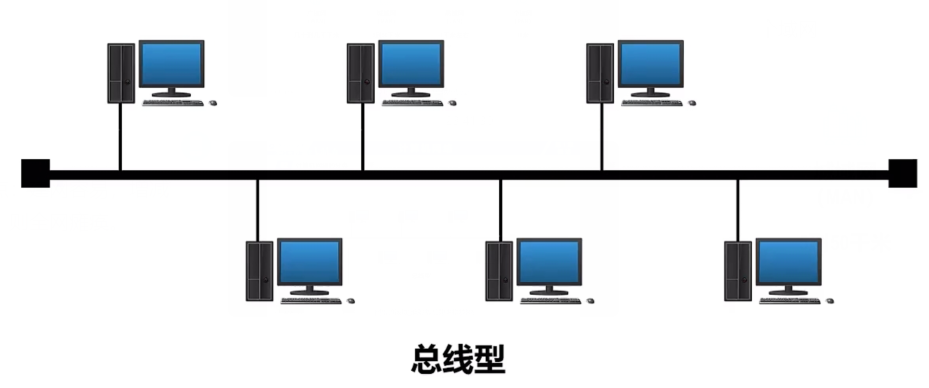

5.拓撲結構

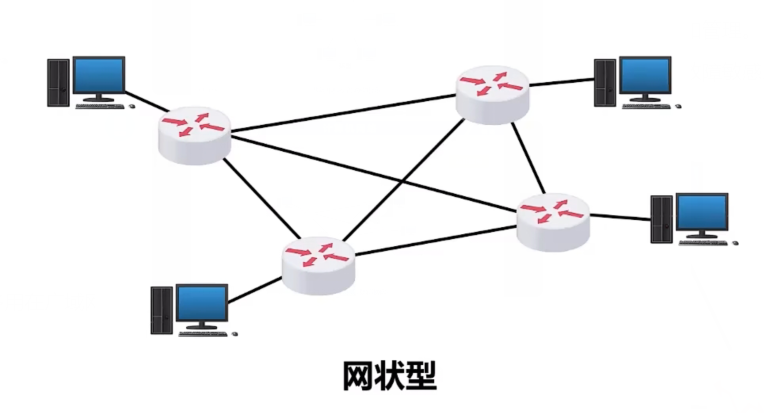

- 總線型,星型,環型,網狀型

總線型網絡:使用單根傳輸線把計算機連接起來。

- 優點:建網容易,增減節點方便,節省線路。

- 缺點:超負載時通信效率不高,總線任意一處出現故障,則全網癱瘓。

星型網絡:每個計算機都以單獨的線路與中央設備相連,中央設備是交換機或路由器。

- 優點:便于網絡的集中控制和管理。

- 缺點:成本高,中央設備對故障敏感。

環型網絡:所有計算機的網絡接口都連接成一個環,可以是單環,也可以是雙環,環中信號是單向傳輸的。

網狀型網絡:每個節點至少有兩條路徑與其他節點相連,多用在廣域網中。

- 優點:可靠性高。

- 缺點:控制復雜,線路成本高。

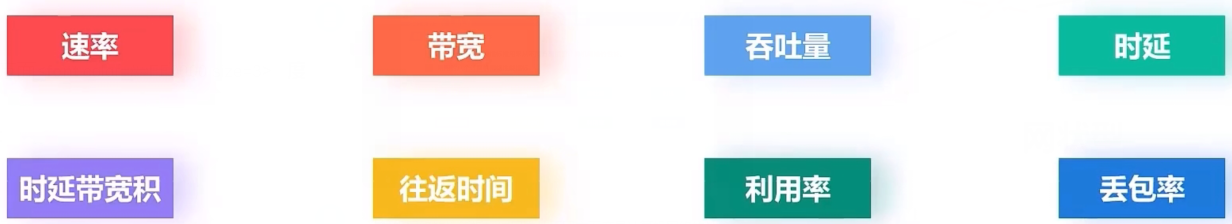

五.計算機網絡的性能指標

- 計算機網絡的性能指標被用來從不同方面度量計算機網絡的性能。

- 常用的八個計算機網絡性能指標如下:

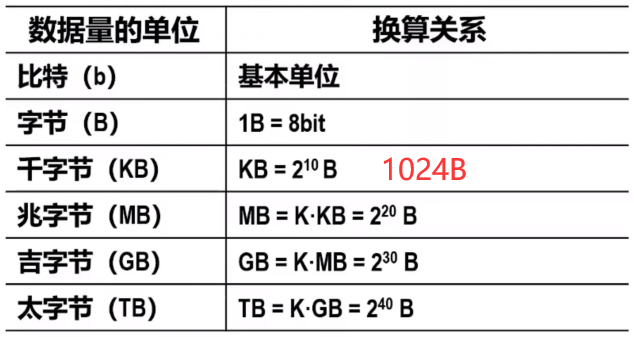

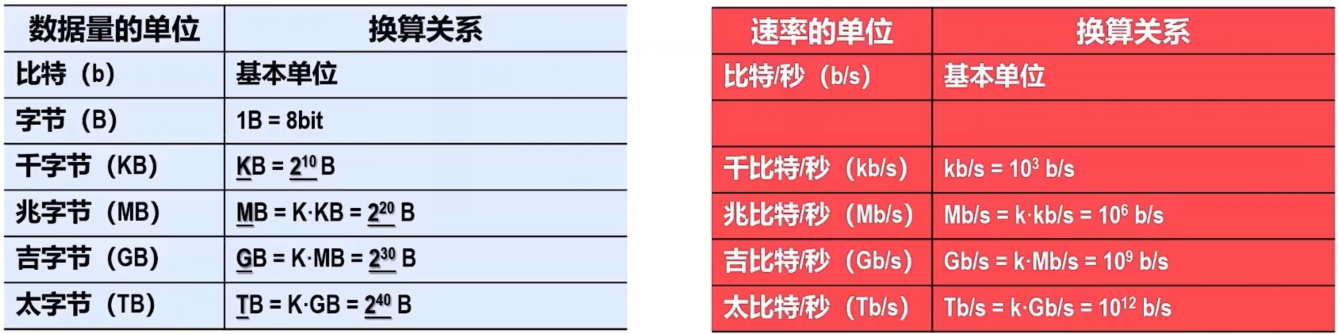

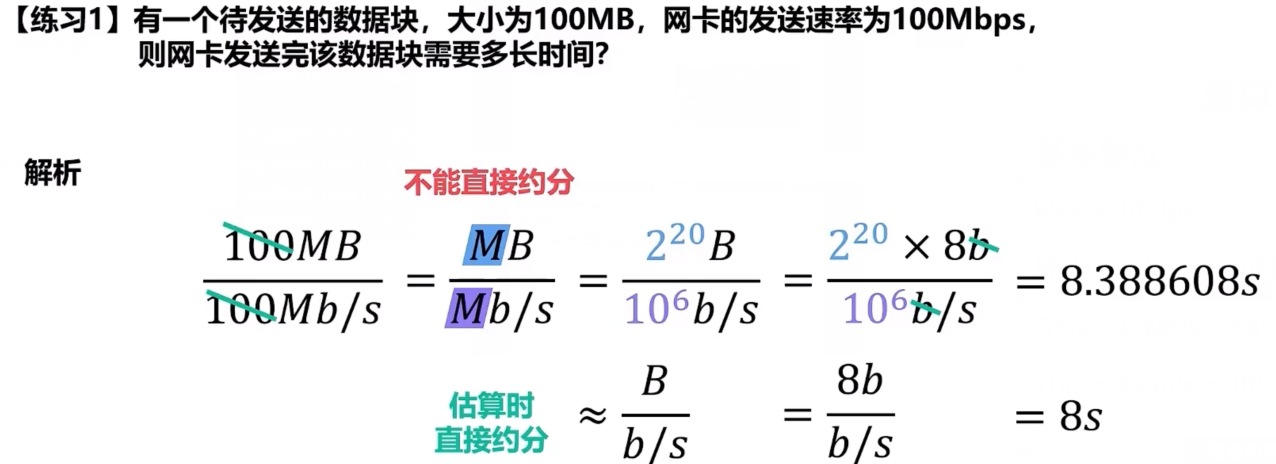

1. 速率

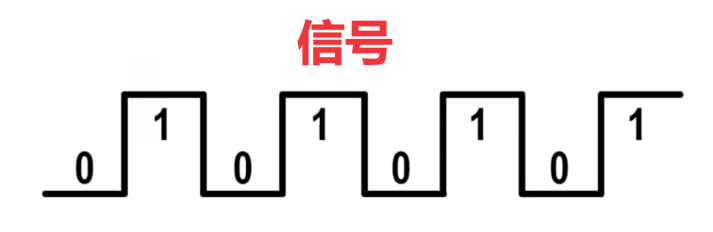

- 比特(bit,記為小寫b)是計算機中數據量的基本單位,一個比特就是二進制數字中的一個1或0。

- 數據量的常用單位有字節(byte,記為大寫B)、千字節(KB)、兆字節(MB)、吉字節(GB)以及太字節(TB)。

- 速率是指數據的傳送速率(即每秒傳送多少個比特),也稱為數據率或比特率。

- 速率的基本單位是比特/秒(bit/s,可簡記為b/s,有時也記為bps,即bit per second)。速率的常用單位有干比特/秒(kb/s或kbps)、兆比特/秒(Mb/s或Mbps)、吉比特/秒(Gb/s或Gbps)以及太比特/秒(Tb/s或Tbps)。

例題:

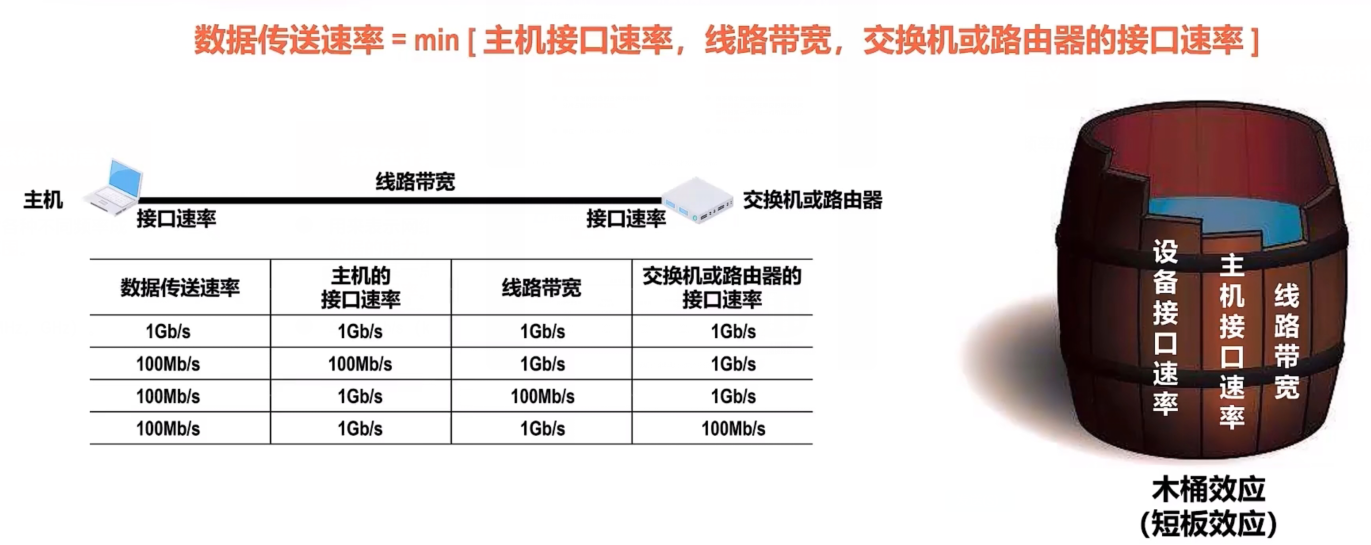

2.帶寬

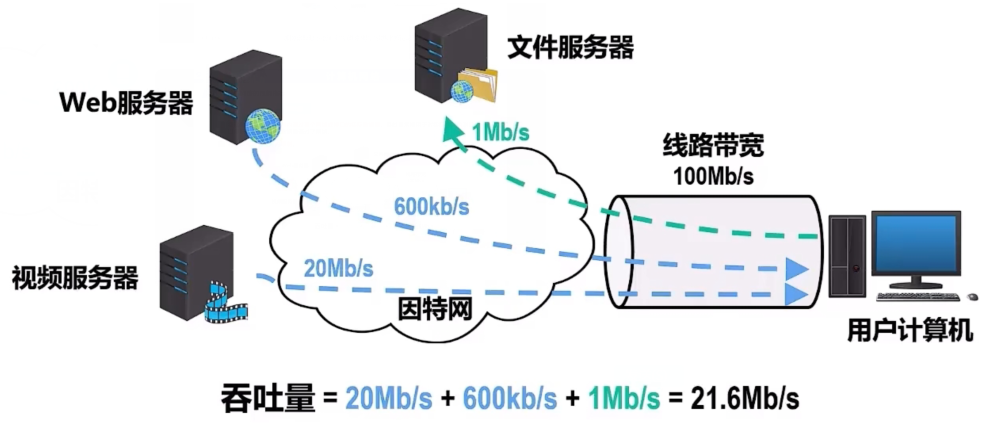

3.吞吐量

- 吞吐量是指在單位時間內通過某個網絡或接口的實際數據量。吞吐量常被用于對實際網絡的測量以便獲知到底有多少數據量通過了網絡,

- 吞吐量受網絡帶寬的限制。

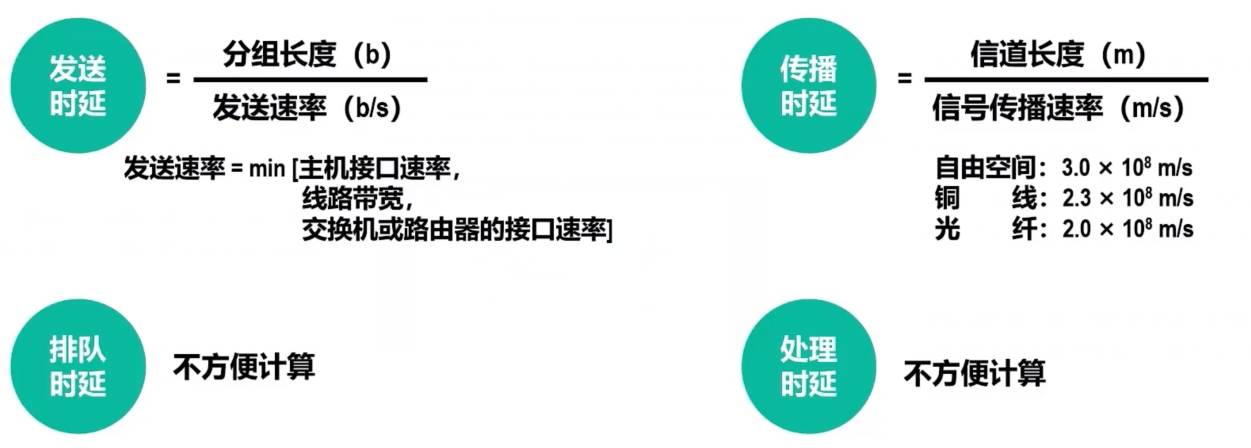

4.時延

-

發送時延:是主機或路由器發送數據幀所需要的時間也就是從發送數據幀的第一個比特算起,到該幀的最后一個比特發送完畢所需的時間。

-

傳播時延:是電磁波在信道中傳播一定的距離需要花費的時間。

-

排隊時延:分組在經過網絡傳輸時,要經過許多路由器。但分組在進入路由器后要先在輸入隊列中排隊等待處理。在路由器確定了轉發接口后,還要在輸出隊列中排隊等待轉發。這就產生了排隊時延。

-

處理時延:主機或路由器在收到分組時要花費一定的時間進行處理,例如分析分組的首部、從分組中提取數據部分、進行差錯檢驗或查找轉發表等,這就產生了處理時延。

- 我們知道使用光纖作為傳輸介質,非常快,但是這并不是因為光在光纖中的傳播速率快,實際上光在光纖中的傳播速率還略低于電磁波在銅線中的傳播速率。

- 光纖網絡速度快的根本原因在于,光纖的帶寬大,也就是所能承載的最高數據傳送速率很大,單位時間內可以傳送更多的比特。

那發送時延和傳播時延哪個占據主導地位呢?這是具體問題具體分析,二者都有可能!

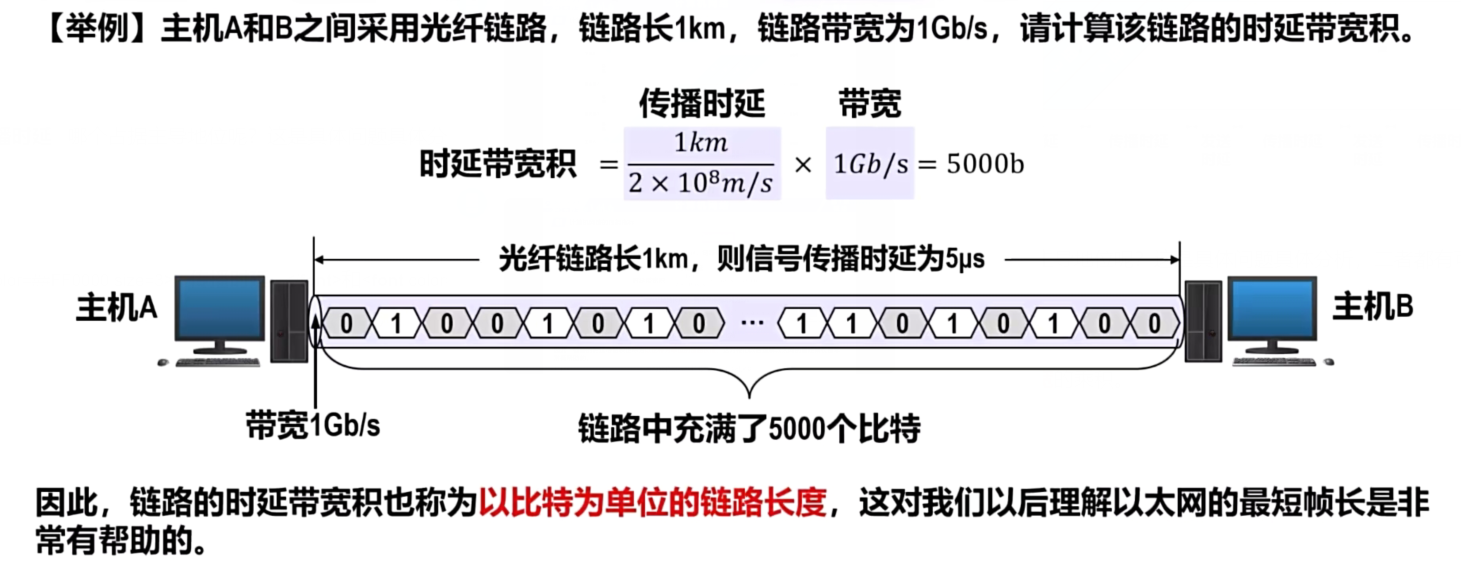

5.時延帶寬積

- 時延帶寬積:傳播時延和帶寬的乘積。

6.往返時間

- 往返時間:是指從發送端發送數據分組開始,到發送端收到接收端發來的相應確認分組為止,總共耗費的時間。

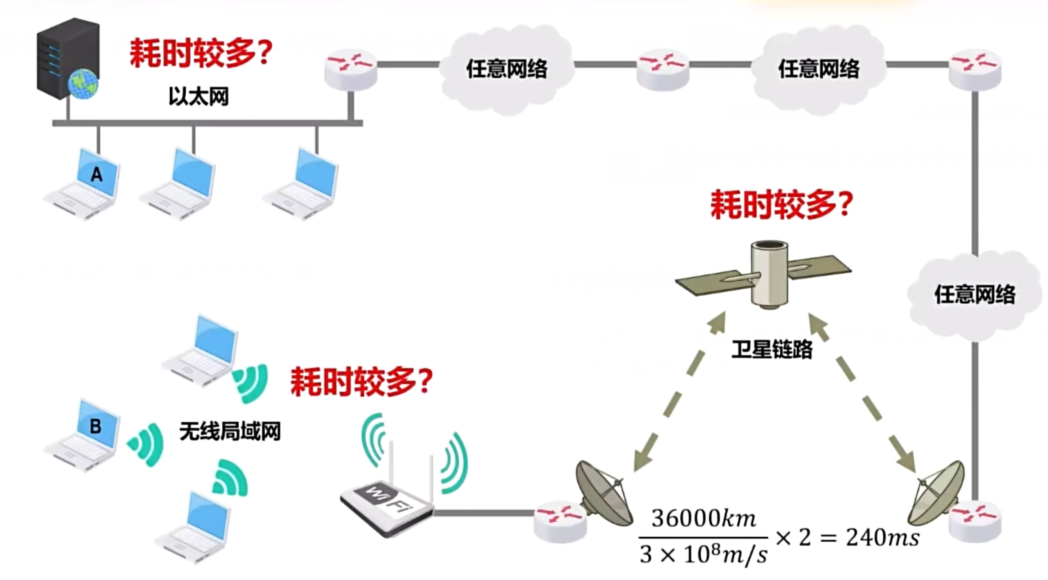

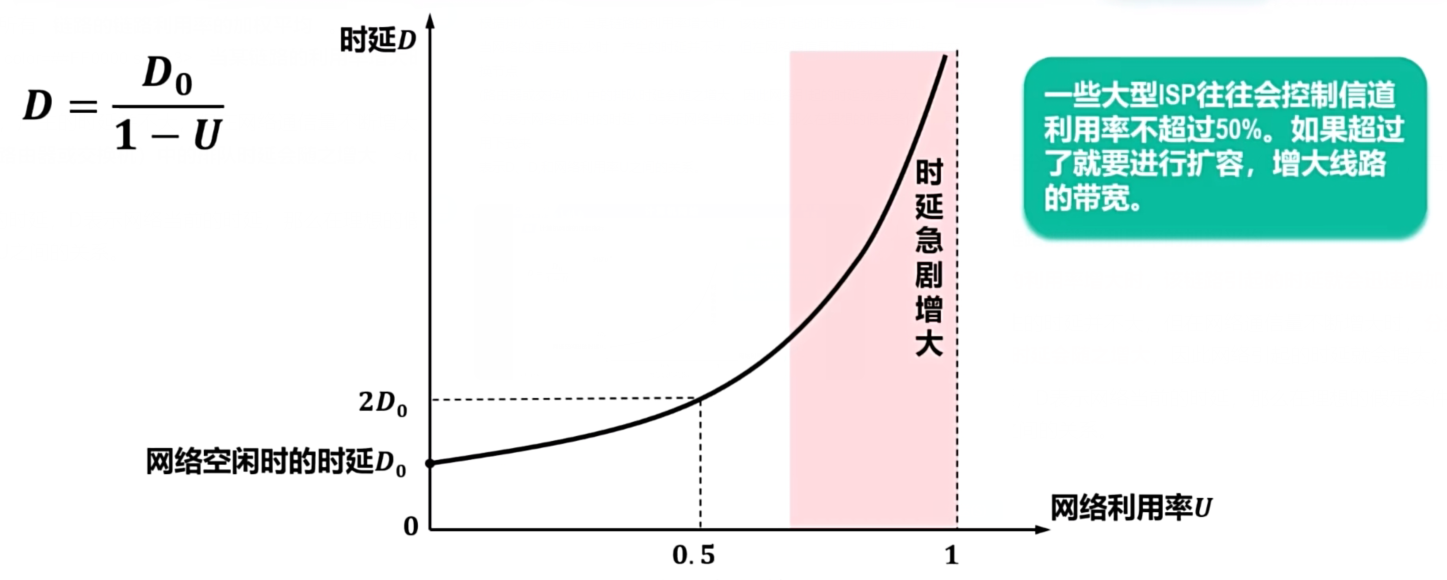

7.利用率

- 鏈路利用率是指某條鏈路有百分之幾的時間是被利用的(即有數據通過),完全空閑的鏈路的利用率為零。

- 網絡利用率是指網絡中所有鏈路的鏈路利用率的加權平均。

- 根據排隊論可知,當某鏈路的利用率增大時,該鏈路引起的時延就會迅速增加。

- 當網絡的通信量較少時,產生的時延并不大,但在網絡通信量不斷增大時,分組在交換節點(路由器或交換機)中的排隊時延會隨之增大,因此網絡引起的時延就會增大。

- 令Do,表示網絡空閑時的時延,D表示網絡當前的時延,那么在理想的假定條件下,可用下式來

表示D、Do和網絡利用率U之間的關系。

8.丟包率

- 丟包率:在一定的時間范圍內,傳輸過程中丟失的分組數量與總分組數量的比率。

- 分為:接口丟包率,節點丟包率,鏈路丟包率,路徑丟包率,網絡丟包率。

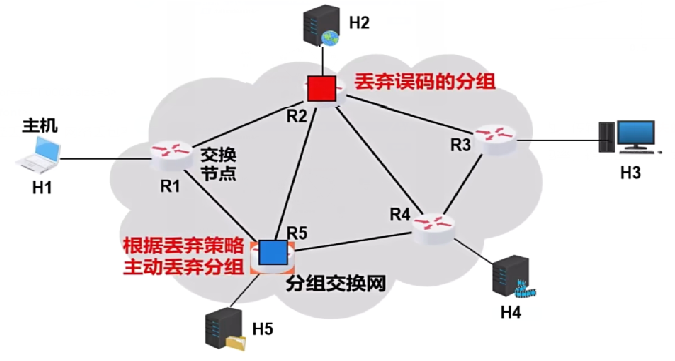

分組丟失主要有以下兩種情況:

- 分組在傳輸過程中出現誤碼,被傳輸路徑中的節點交換機(例如路由器)或目的主機檢測出誤碼而丟棄。

- 節點交換機根據丟棄策略主動丟棄分組。

丟包率可以反映網絡的擁塞情況:

- 無擁塞時路徑丟包率為0。

- 輕度擁塞時路徑丟包率為1%~4%。

- 嚴重擁塞時路徑丟包率為5%~15%。

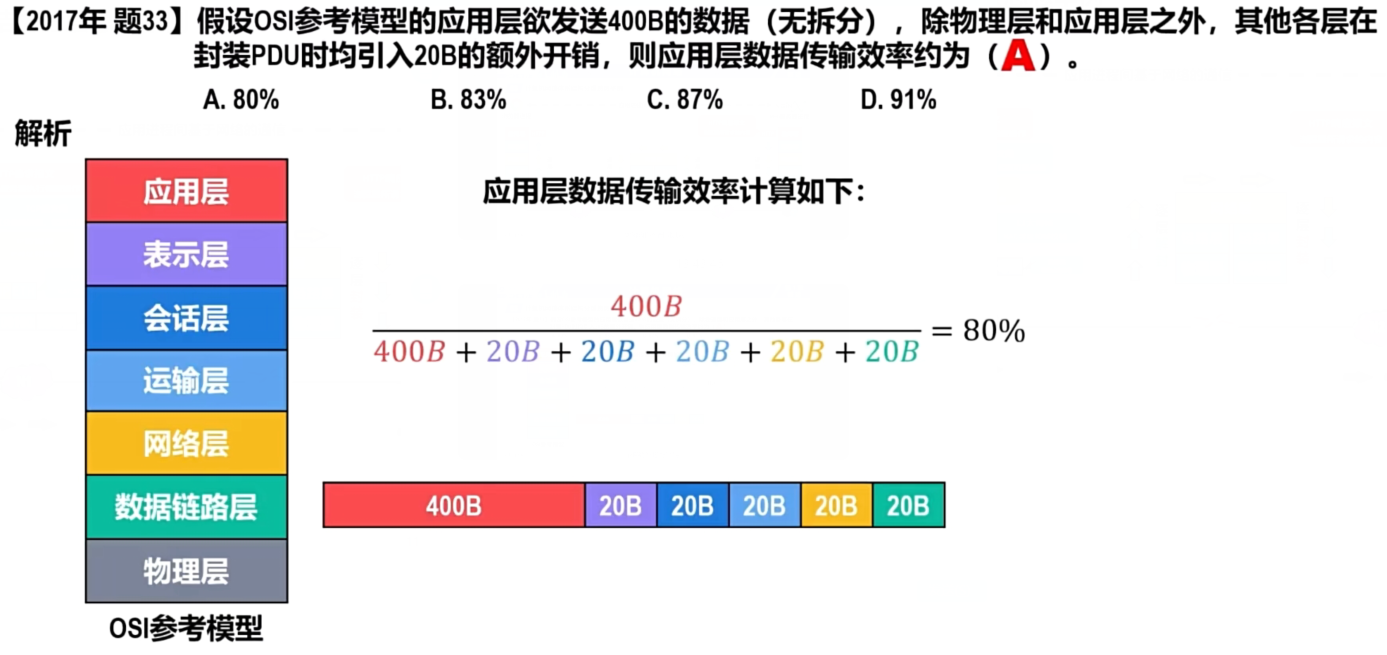

六.計算機網絡體系結構

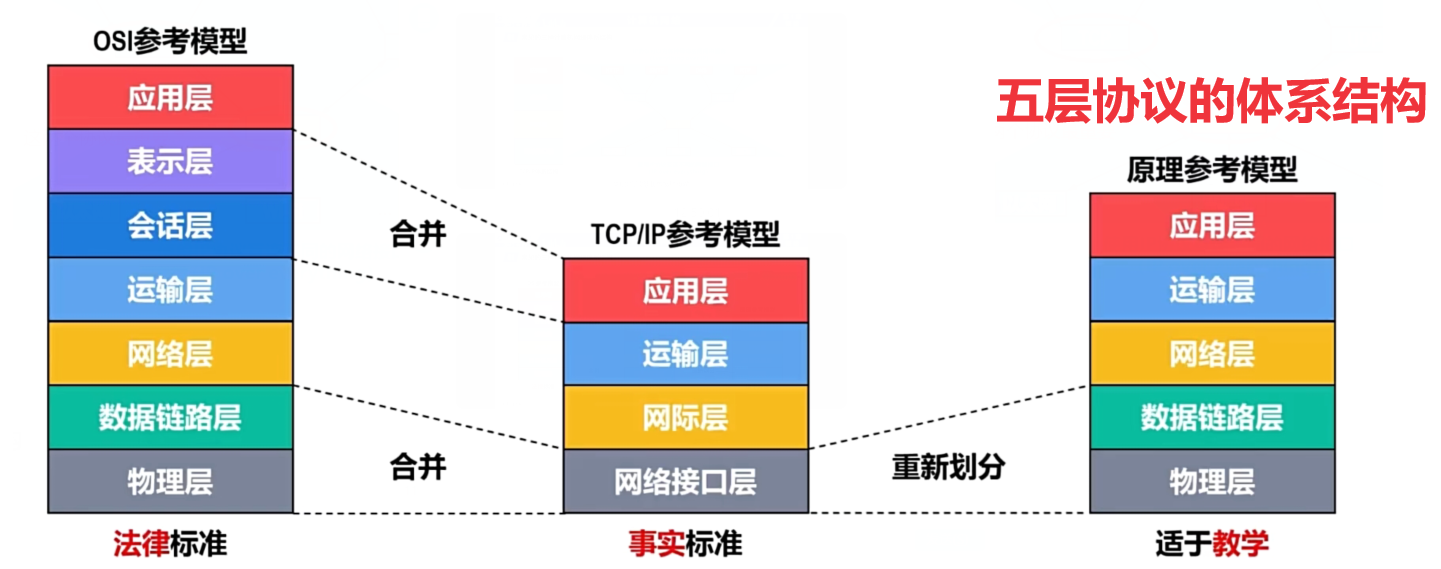

1.三種常見的計算機網絡體系結構

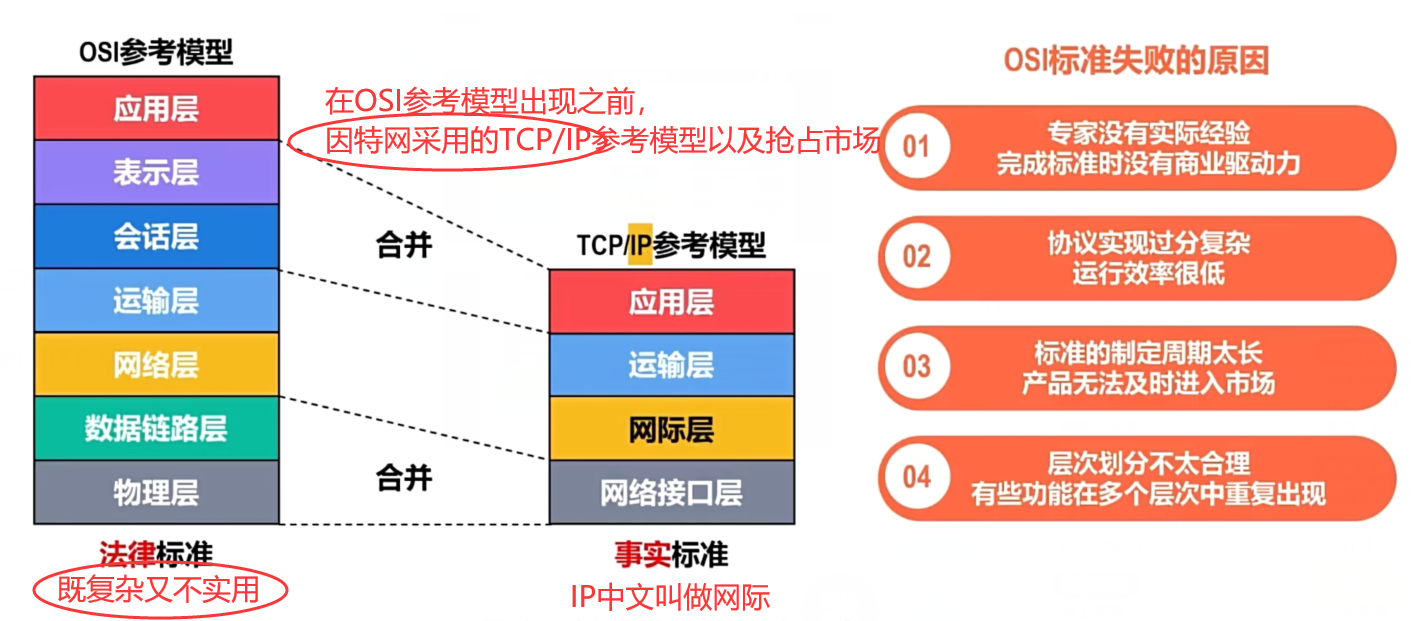

1.OSI參考模型

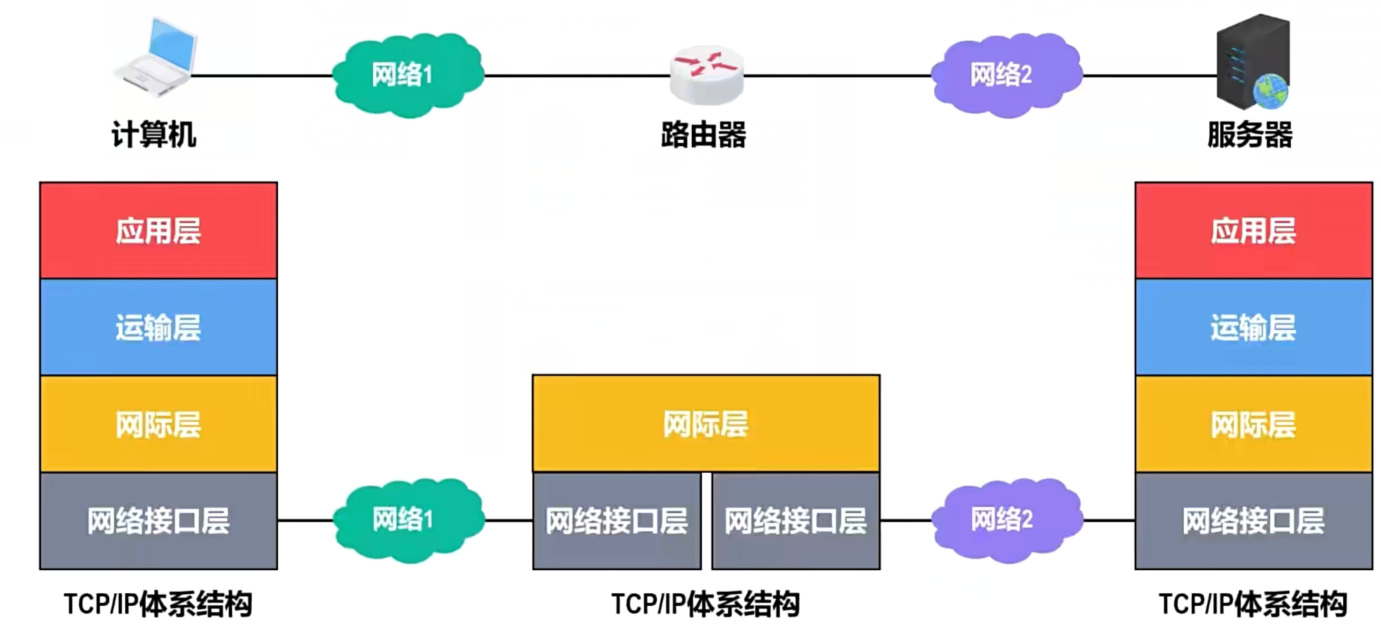

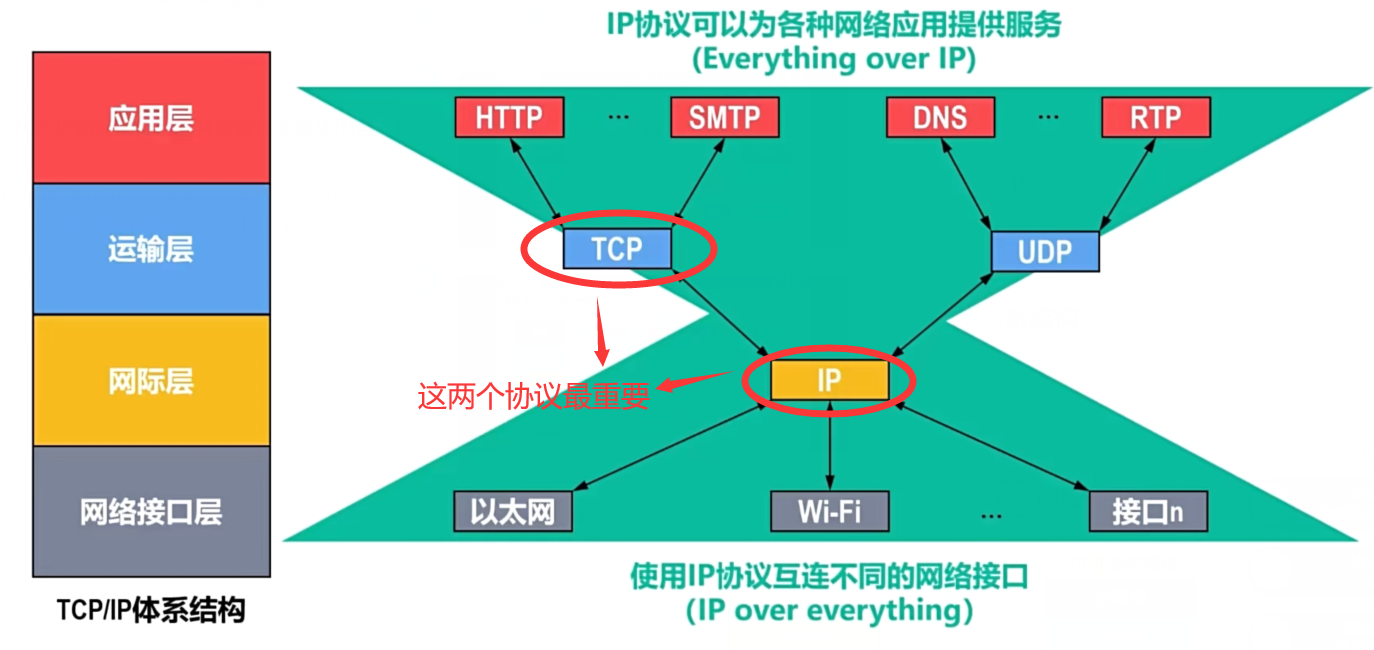

2.TCP/IP參考模型

TCP/IP的網絡接口層并沒有什么具體內容,目的是可以互連全世界各種不同的網絡接口。

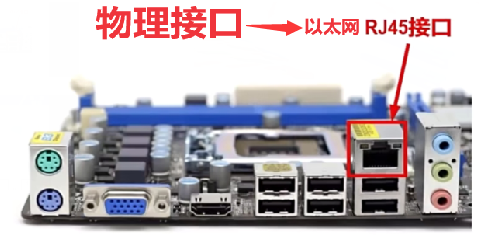

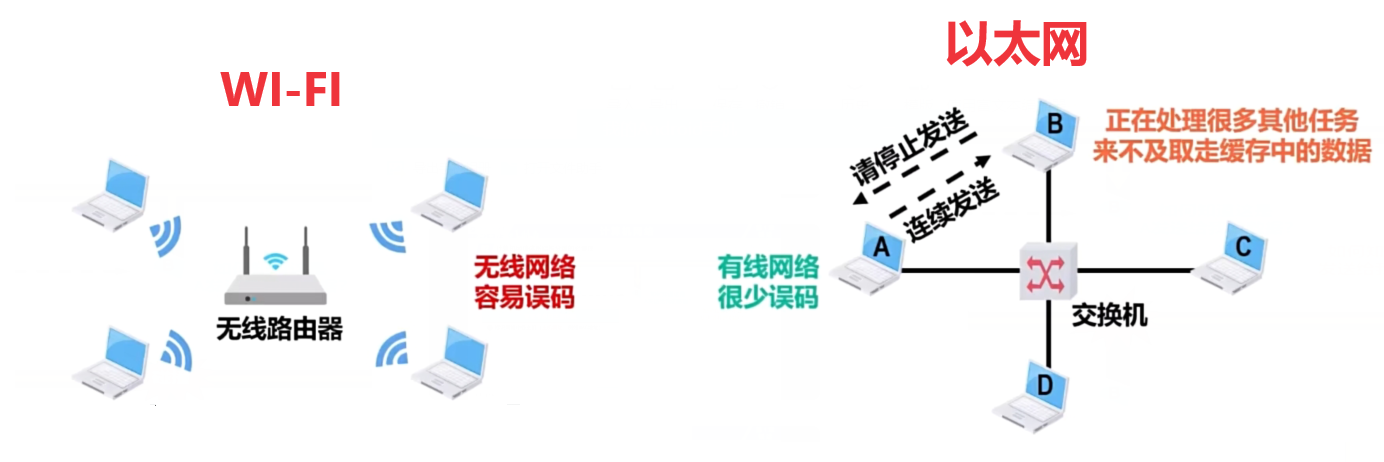

- 以太網:使用有線連接,通過網線(如CAT5e或CAT6)將設備連接到交換機或集線器。

- Wi-Fi:使用無線連接,通過無線路由器和接入點(AP)在設備之間傳輸數據,不需要物理網線連接。

- 其他接口。

3.五層協議的體系結構

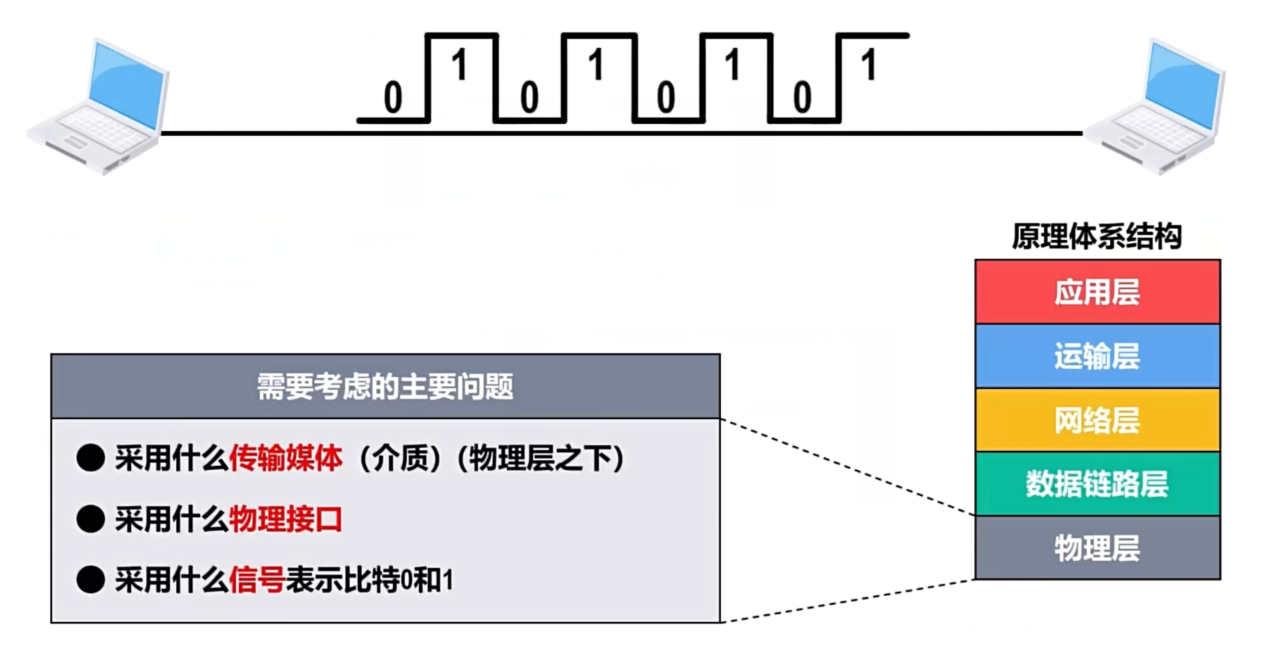

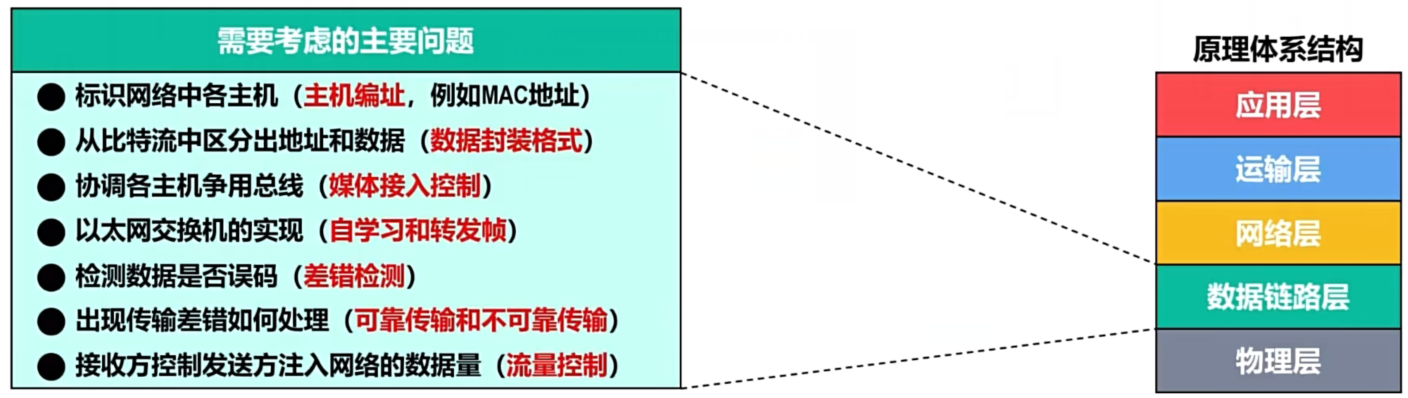

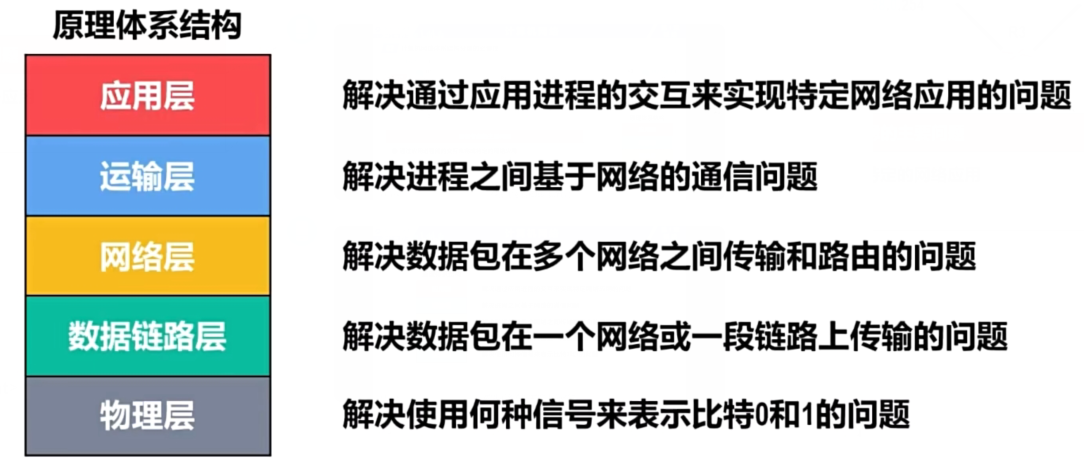

2.計算機網絡體系結構分層的必要性

- 計算機網絡是個非常復雜的系統,“分層”可將龐大復雜的問題轉化為若干較小的局部問題。

1.物理層

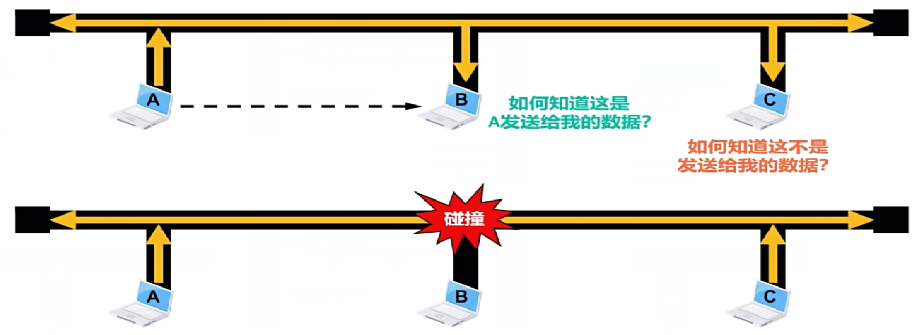

2.數據鏈路層

像這種總線型的網絡早已淘汰,現在常用的是以太網交換機:將多臺主機互連而成以太網交換機。如圖:

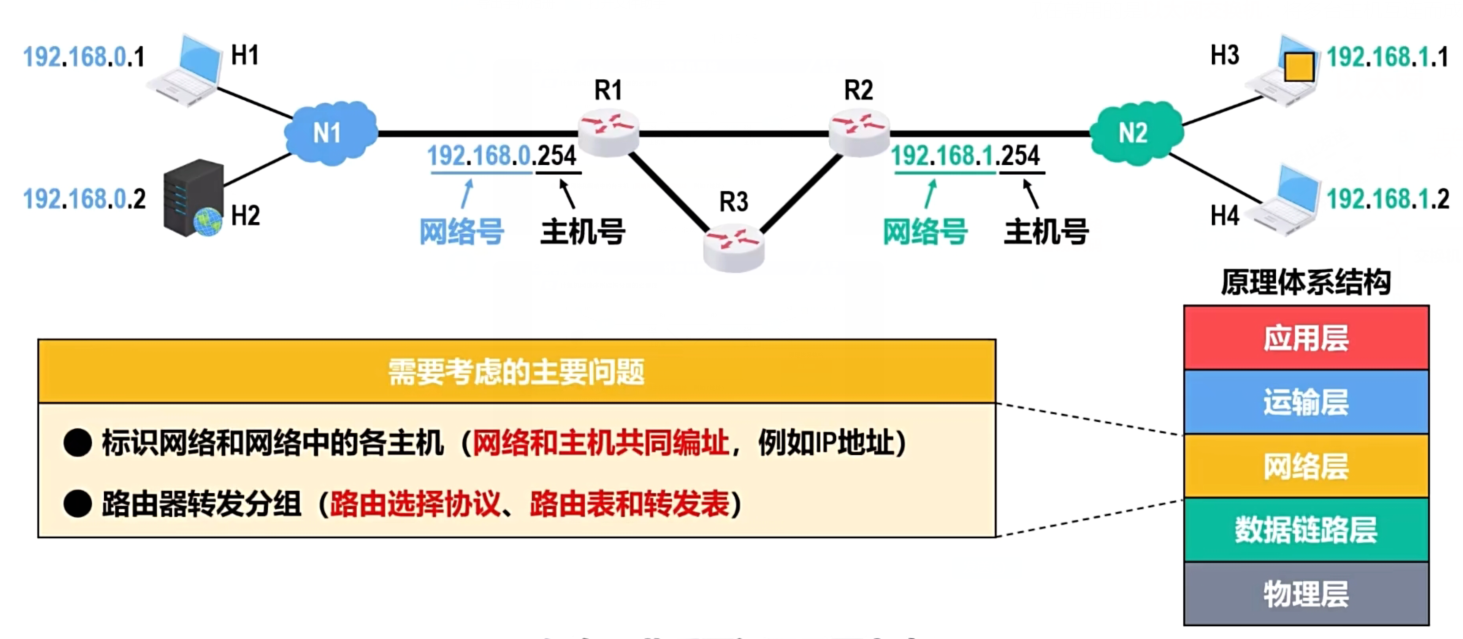

3.網絡層

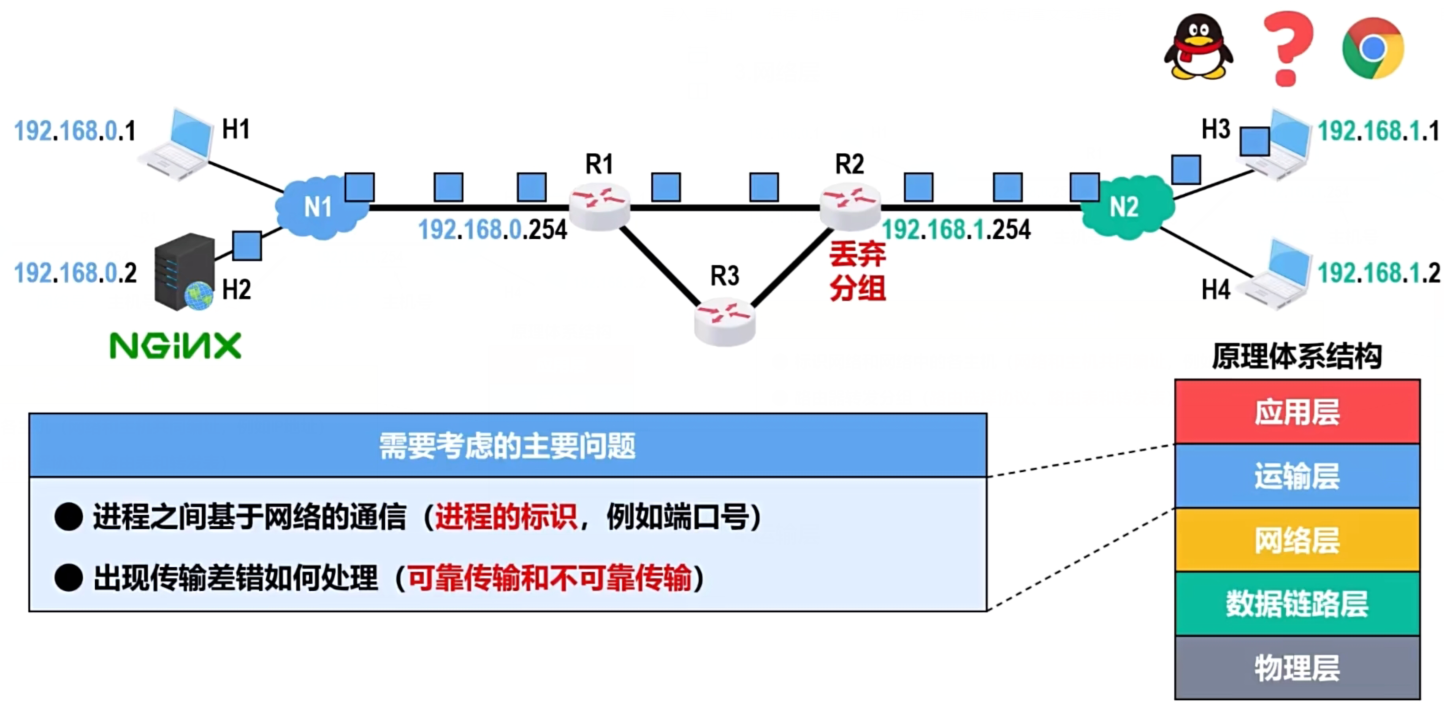

4.運輸層

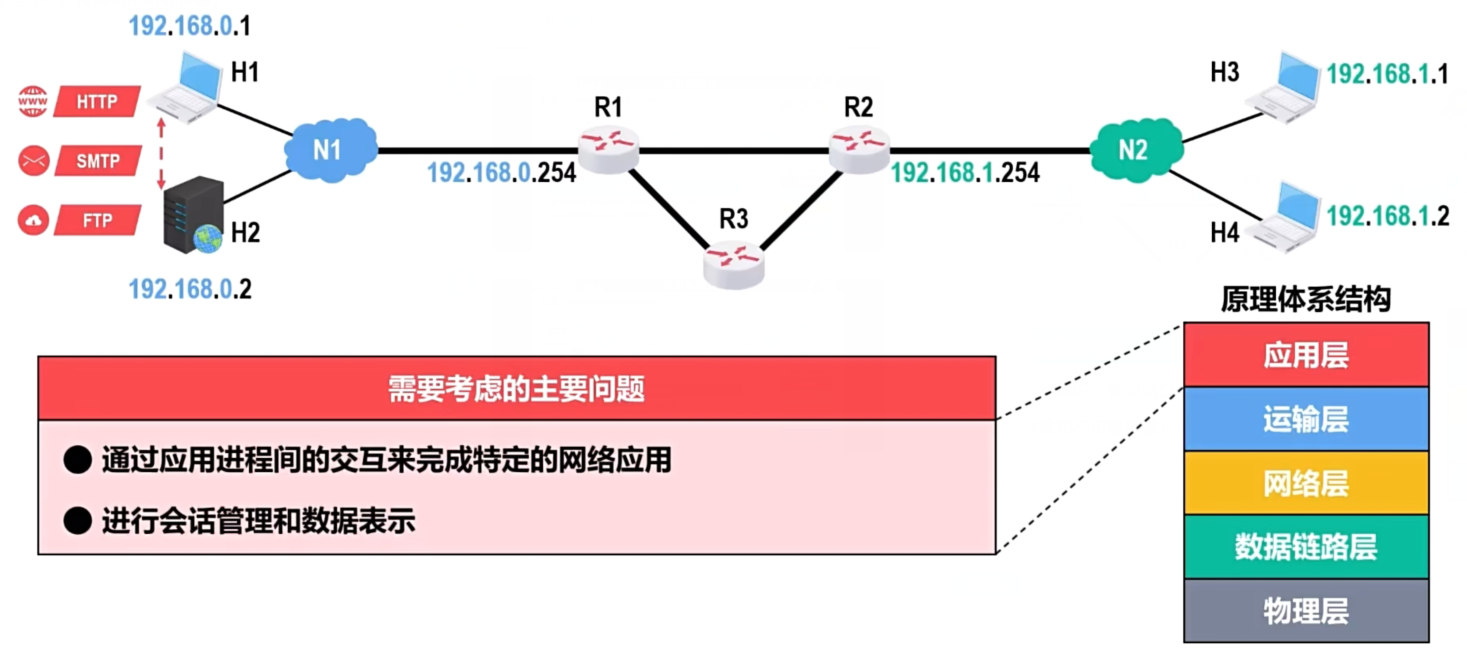

5.應用層

總結:

- 分模塊一個個實現:高內聚低耦合。

3.計算機網絡體系結構分層思想舉例

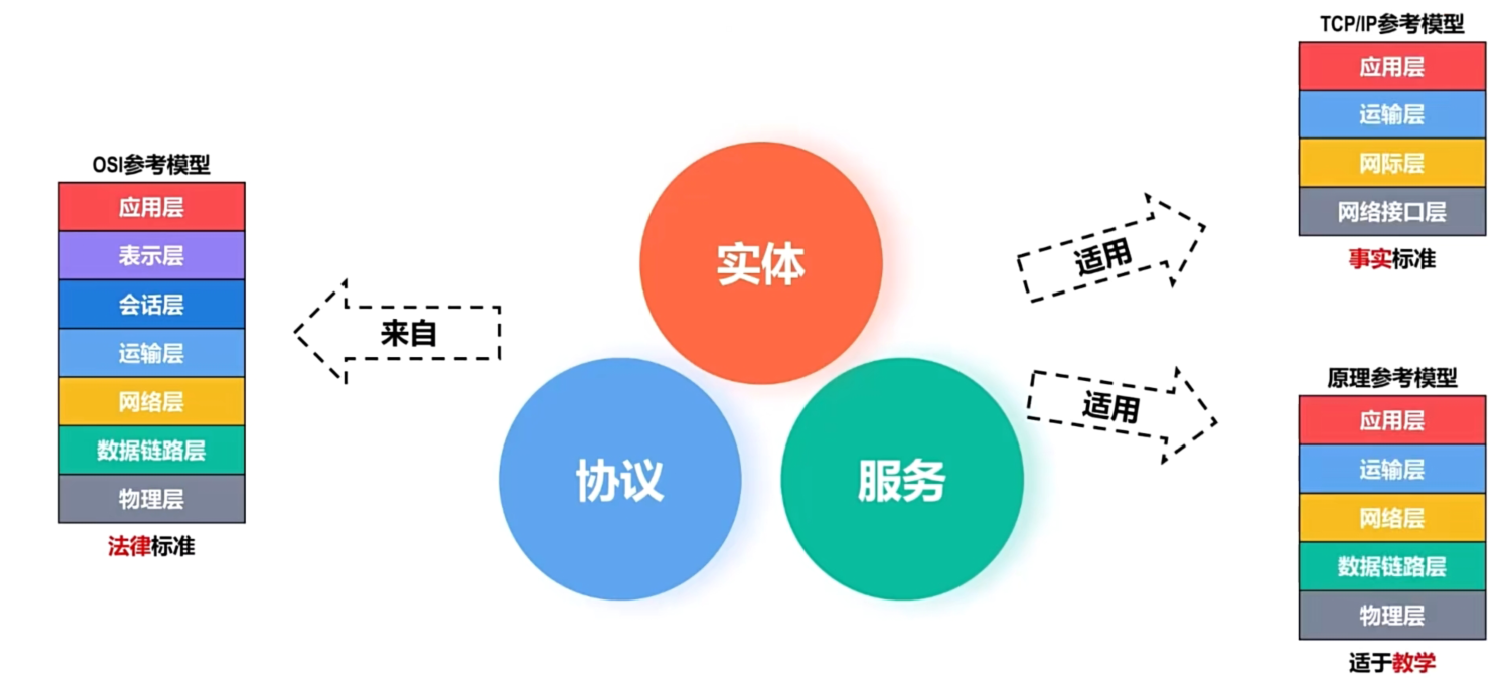

例題:

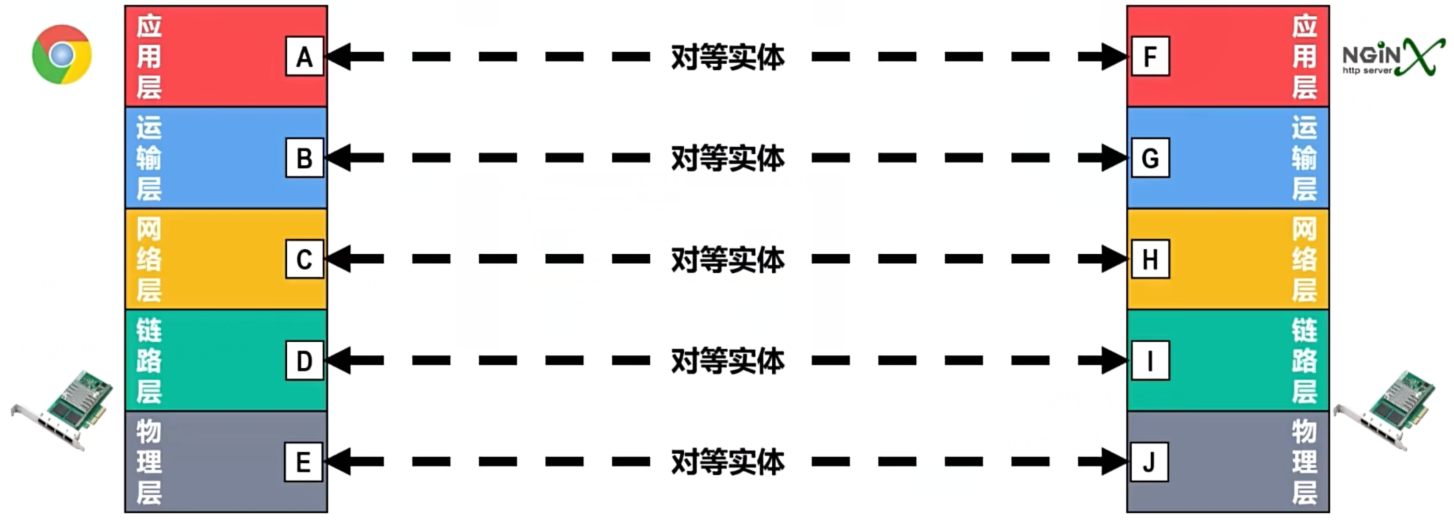

4.計算機網絡體系結構的專用術語

- 實體,協議,服務。

1.實體

- 實體是指任何可發送或接收信息的硬件或軟件進程。

- 對等實體是指通信雙方相同層次中的實體。

2.協議

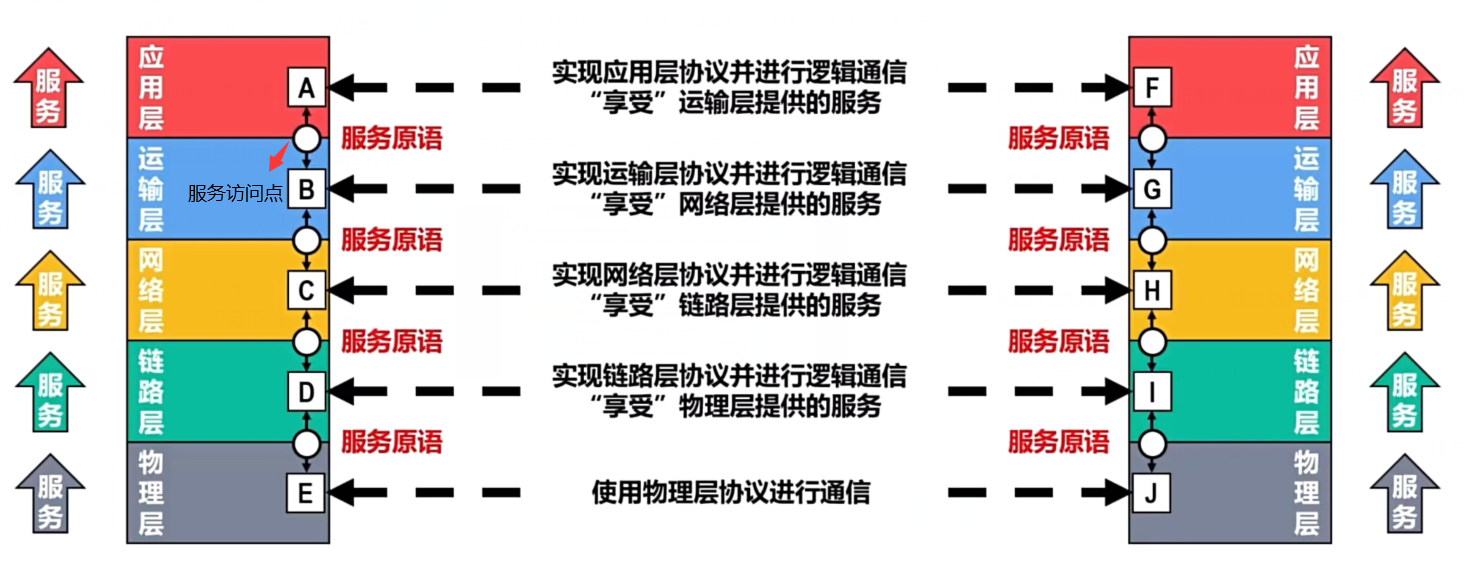

- 協議是控制兩個對等實體在 “水平方向” 進行 “邏輯通信” 的規則的集合。

- 將兩個對等實體間的通信稱為 “邏輯通信” ,是因為這種通信其實并不存在,只是假設出來的一種通信,目的是方便單獨研究網絡體系結構中的某一層,而不用考慮其它層。

協議三要素:語法,語義,同步。

1.語法

- 語法:定義所交換信息的格式。

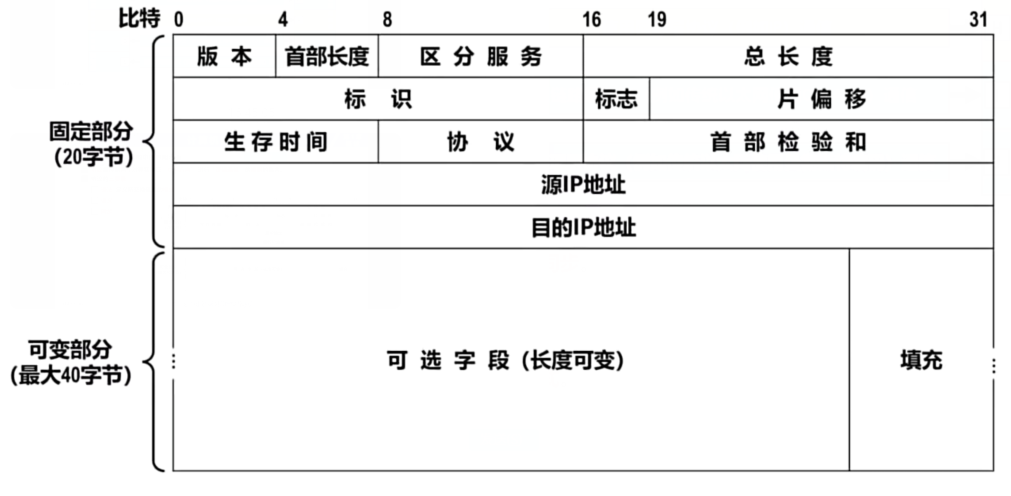

例如:IPv4數據報的首部格式

- 冷知識:利用結構體的位段實現該格式。

2.語義

- 定義通信雙方所要完成的操作。

3.同步

- 定義通信雙方的時序關系。

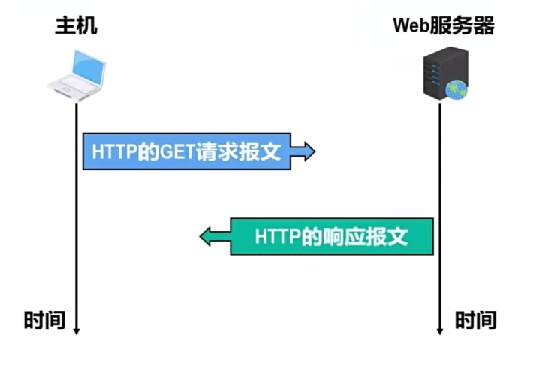

在本例中必須由主機首先發送HTTP的GET請求報文給Web服務器,Web服務器收到主機發來的GET請求報文后,才可能給主機發送相應的HTTP響應報文。

3.服務

- 在協議的控制下,兩個對等實體在水平方向的邏輯通信使得本層能夠向上一層提供服務。

- 要實現本層協議,還需要使用下面一層所提供的服務。

- 協議是 “水平” 的,而服務是 “垂直” 的。

- 實體看得見下層提供的服務,但并不知道實現該服務的具體協議。下層的協議對上層的實體是 “透明” 的。

- 在同一系統中相鄰兩層的實體交換信息的邏輯接口稱為服務訪問點SAP,它被用于區分不同的服務類型.

- 幀的“類型”字段、IP數據報的“協議”字段,TCP報文段或UDP用戶數據報的“端口號”字段都是SAP。

- 上層要使用下層所提供的服務,必須通過與下層交換一些命令,這些命令稱為服務原語。

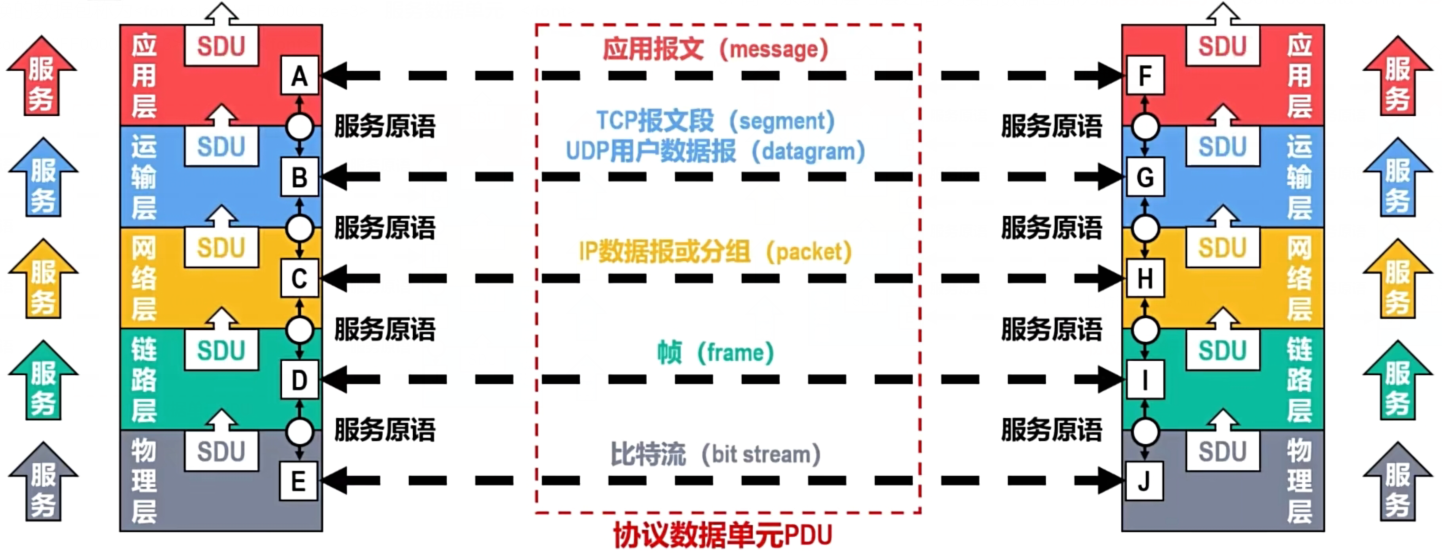

- 對等層次之間傳送的數據包稱為該層的協議數據單元(Protocol Data Unit,PDU)。

- 同一系統內層與層之間交換的數據包稱為服務數據單元(Service Data Unit,SDU)。

這篇博客是初識計算機網絡的知識,其實真實的要復雜的多。

日后還會系統地更新物理層,數據鏈路層。網絡層,運輸層,應用層。

創作不易,如果能幫到你的話能賞個三連嗎?感謝啦!!!

及HTTP協議通信步驟介紹和請求、響應階段詳解;)