在機器視覺系統中,相機與鏡頭的靶面尺寸匹配是一個非常關鍵卻又經常被忽略的細節。選錯了,不但影響圖像質量,還可能導致畫面“黑角”、視野不符、鏡頭浪費等問題。

今天我們就用通俗易懂的方式,聊一聊相機與鏡頭靶面尺寸的那些事兒,并教你如何選型不踩坑。

一、什么是“靶面尺寸”?

“靶面”其實就是指相機中的圖像傳感器,是感光成像的區域。我們通常說的“靶面尺寸”,就是這個傳感器的物理大小。它不僅影響圖像的成像范圍,也直接影響鏡頭的選擇。

▍你知道嗎?“1英寸”≠25.4mm!

在工業相機參數里,我們經常看到“1英寸”“2/3英寸”這樣的靶面描述。但這里的“英寸”不是我們平時說的1英寸=25.4mm,而是源自老式攝像管的命名方式。

簡單來說,這是一種歷史遺留的標準化命名法,并不精確等于實際的物理長度。

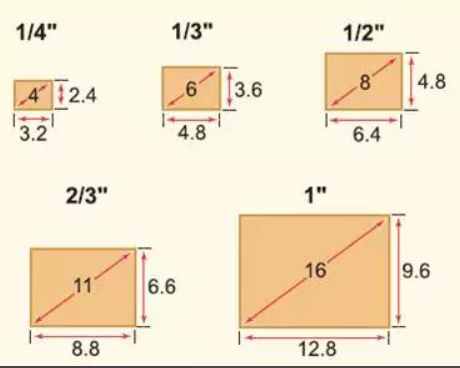

下面列舉幾個常見的靶面規格,供大家參考:

| 標稱尺寸 | 實際寬 × 高 (mm) | 對角線長度 (mm) |

|---|---|---|

| 1.1英寸 | 12mm × 12mm | 17mm |

| 1英寸 | 12.7mm × 9.6mm | 16mm |

| 2/3英寸 | 8.8mm × 6.6mm | 11mm |

| 1/1.8英寸 | 7.2mm × 5.4mm | 9mm |

| 1/2英寸 | 6.4mm × 4.8mm | 8mm |

| 1/3英寸 | 4.8mm × 3.6mm | 6mm |

| 1/4英寸 | 3.2mm × 2.4mm | 4mm |

除了對角線,靶面還存在不同的長寬比,如 4:3、16:9 等,也會影響圖像的顯示范圍。

二、鏡頭靶面尺寸是什么?

鏡頭的靶面尺寸,指的是鏡頭可以完整成像覆蓋的最大傳感器尺寸。

如果相機的靶面大于鏡頭支持的尺寸,就會出黑角。 畫面四個角會變暗或直接看不見,成像區域受限。

反過來,如果鏡頭靶面大于相機靶面,也不會出問題,但會造成鏡頭成像資源的浪費,因為相機只用了鏡頭中心的部分區域。

所以,鏡頭靶面尺寸的選型要遵循一個基本原則:

📌 鏡頭靶面尺寸 ≥ 相機靶面尺寸

三、如何在機器視覺項目中正確選型?

? 1. 推薦:先選相機,再配鏡頭

在大多數場景下,我們建議先根據檢測要求選相機,再配對應靶面的鏡頭。

比如你選了一臺 1英寸靶面的工業相機,那你就需要搭配“支持1英寸或更大靶面”的鏡頭,如 1.1英寸、35mm畫幅等,才能避免畫面黑角。

千萬別拿一個“2/3英寸”的鏡頭來配,那樣一定會出問題。

? 2. 預算有限?做好匹配更重要

- 如果你預算緊,用了1/3英寸或1/2英寸的相機,那就不必非要配個大靶面的鏡頭,浪費資源不說,還增加體積。

- 相反,如果你已經用上了大靶面相機,鏡頭也必須跟得上,否則成像質量會受影響。

鏡頭再好,如果靶面不匹配,效果也是“白搭”。

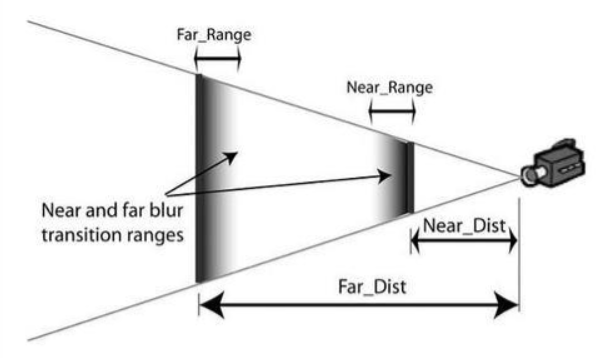

? 3. 靶面變化會影響視角

相同焦距的鏡頭,用在不同靶面尺寸的相機上,成像視角是不同的。

舉個例子:同樣是25mm焦距的鏡頭,用在1英寸相機上視野寬,用在1/3英寸相機上就變“窄”了。這種現象也叫做“等效焦距”的變化。

所以,如果你替換了相機型號,一定要重新計算是否需要更換鏡頭焦距,避免視野偏差。

四、總結一句話

🎯 鏡頭罩得住相機,圖像才完整;相機配得起鏡頭,成本才合理。

- 相機靶面太大鏡頭不夠 → 黑角

- 鏡頭太大靶面太小 → 浪費

- 靶面尺寸匹配剛剛好 → 效果最佳、成本最優

五、最后一點提醒

在實際項目中,除了靶面尺寸,鏡頭選型還要考慮視場角、分辨率、畸變、光圈、接口等參數,這些后續也可以單獨深入講。

正確的靶面匹配,是做好視覺系統設計的第一步。

📌 如果你正在為相機和鏡頭選型發愁,歡迎留言咨詢,我們可以提供一對一的選型建議,幫助你少走彎路。

React的狀態管理工具--Redux,案例--移動端外賣平臺)

(上))