目錄

?編輯1)隊列的介紹

核心操作

3)隊列的鏈表實現和數組實現

使用數組實現隊列

2)棧的介紹

核心操作

4)棧的數組實現

使用語言內置的實現

使用數組手動實現棧

5)環形隊列的實現 leecode622

代碼解析

視頻鏈接

【算法講解013【入門】隊列和棧-鏈表、數組實現】

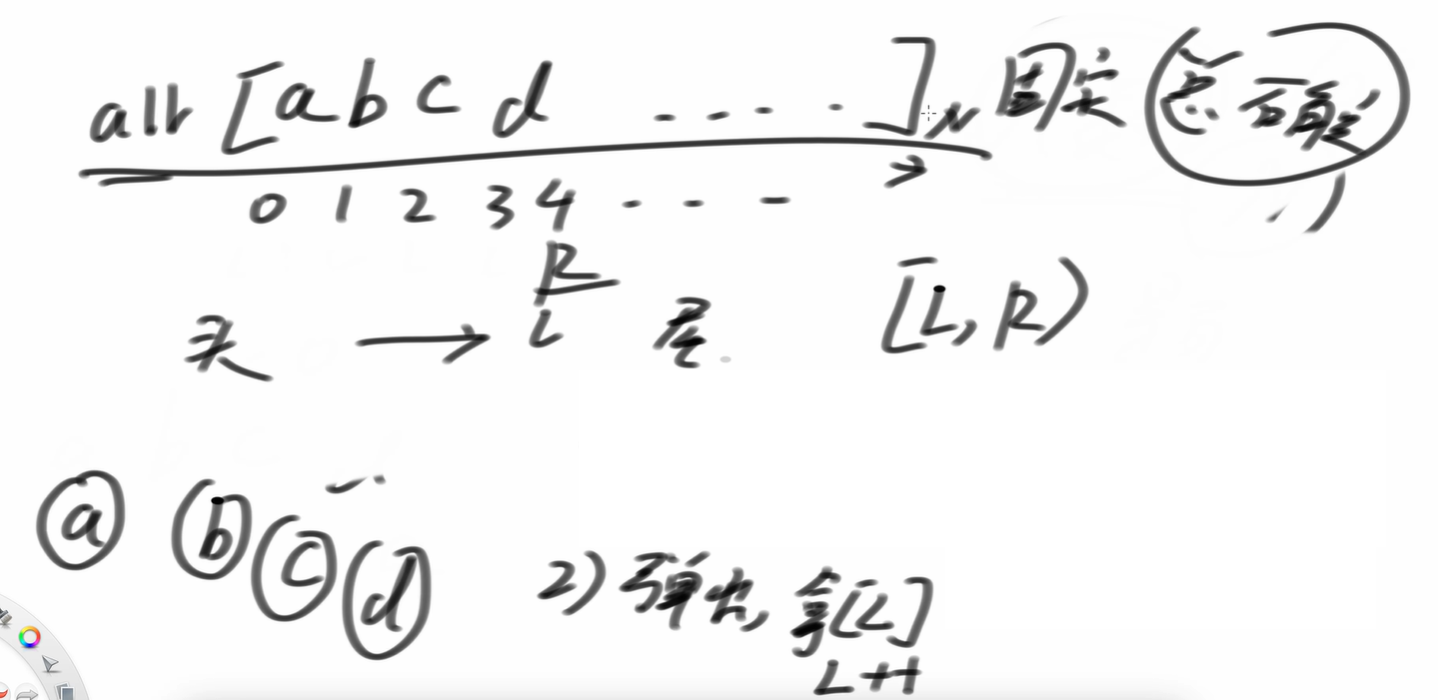

1)隊列的介紹

1)隊列的介紹

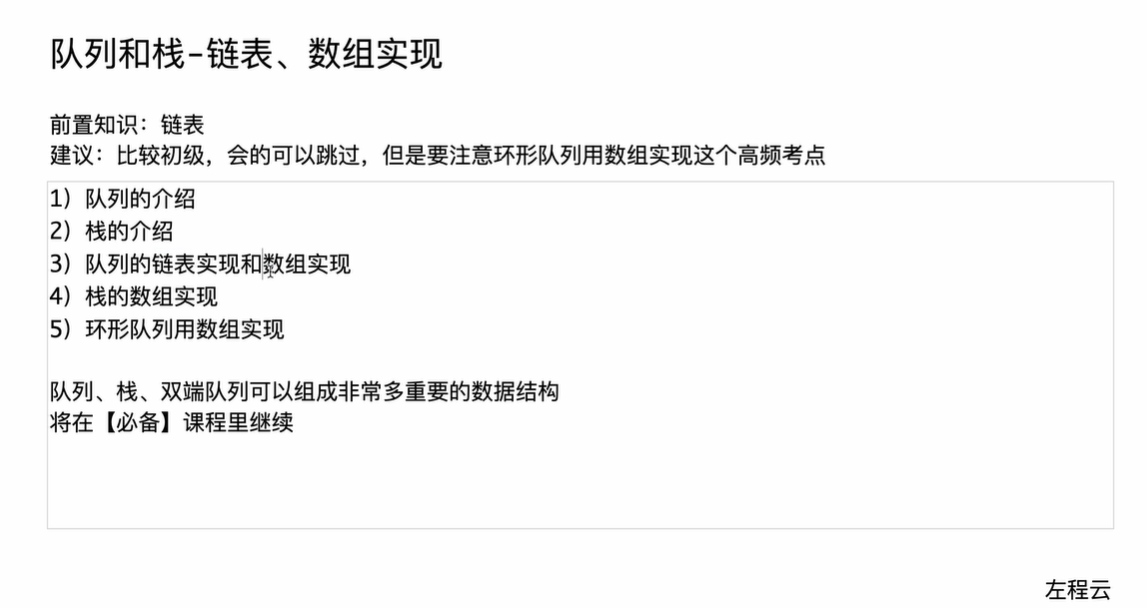

先進先出。進了從尾進,從頭出。

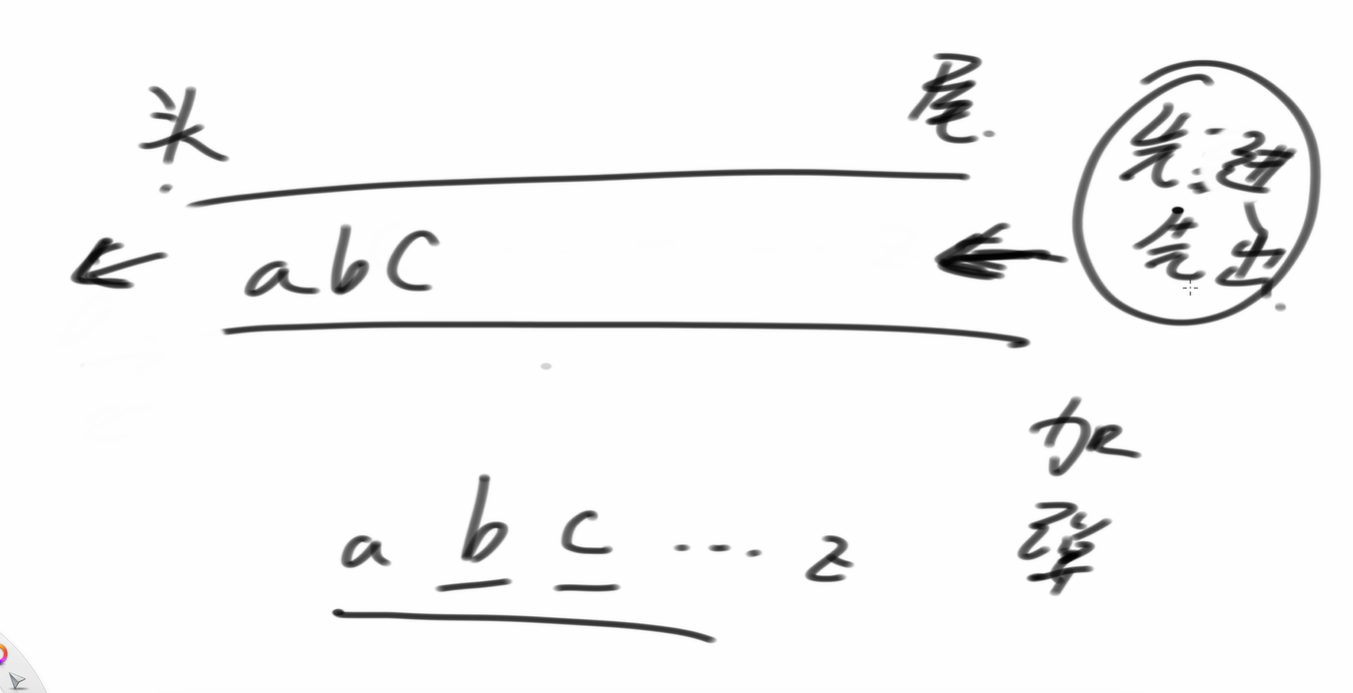

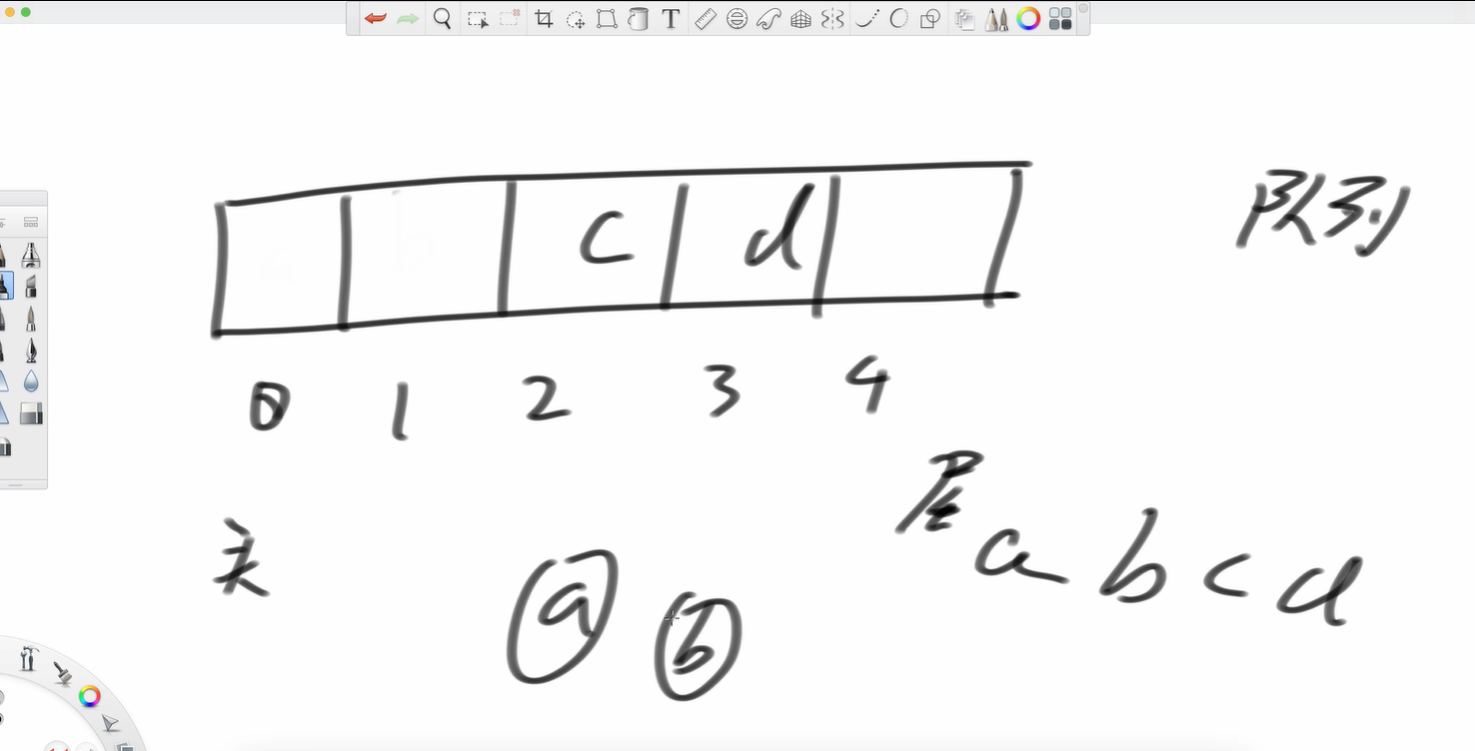

隊列我們認為范圍是左閉右開的。范圍是[L,R),因此如果L<R,就說明有元素,如果L==R,說明隊列里沒有元素。

如果我們想加b到R位置,那么我們R++;(原來R在1位置)

如果我們想讓數彈出,那么我們拿L位置的數,讓L++

隊列是一種遵循?先進先出 (First-In, First-Out, FIFO)?原則的線性數據結構。

可以把它想象成現實生活中的排隊:最早來排隊的人,最先獲得服務并離開。在數據結構中,最早被放入(入隊)的元素,也最先被取出(出隊)。

核心操作

一個基本的隊列通常支持以下幾種操作:

-

offer(value)?(或?enqueue): 將一個元素添加到隊尾。

-

poll()?(或?dequeue): 從隊頭取出一個元素,并將其從隊列中移除。

-

peek()?(或?head): 查看隊頭的元素,但不移除它。

-

isEmpty(): 判斷隊列是否為空。

-

size():返回隊列中元素的個數。

3)隊列的鏈表實現和數組實現

在很多語言中,都有現成的、基于鏈表實現的隊列結構。例如在 Java 中,LinkedList?類就實現了?Queue?接口。

// 直接用Java內部的實現

// 其實內部就是雙向鏈表,常數操作

public static class Queue1 {// java中的雙向鏈表LinkedList就足夠了public Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();// 調用任何方法之前,先調用這個方法來判斷隊內是否有東西public boolean isEmpty() {return queue.isEmpty();}// 向隊內加入num, 加到隊尾public void offer(int num) {queue.offer(num);}// 從隊頭拿,從頭拿public int poll() {return queue.poll();}

}使用現成的?LinkedList?來實現隊列非常簡單,因為其雙向鏈表的結構天然支持在頭部和尾部進行 O(1) 復雜度的增刪操作,完美契合隊列的需求。

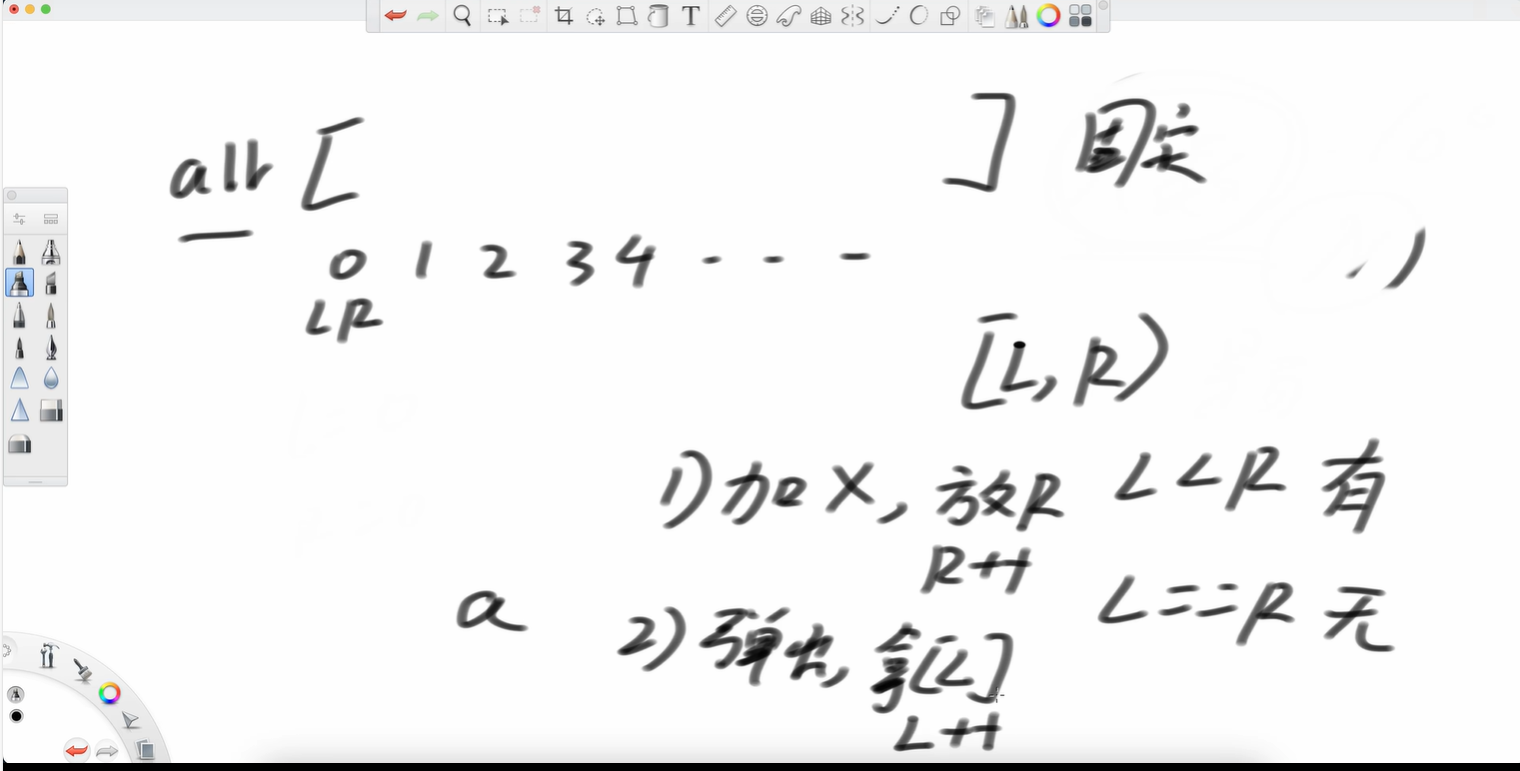

使用數組實現隊列

在筆試和面試中,更常見的要求是讓我們手動用數組來實現一個隊列。這更能考察我們對數據結構底層實現的理解。

這是一個基礎版的數組隊列實現:

// 實際刷題時更常見的寫法,常數時間好

// 如果可以確定加入操作的總次數不超過n,那么可以用

// 一般筆試、面試都會有一個明確數據量,所以這是最常用的方式

public static class Queue2 {public int[] queue;public int l; // 頭指針public int r; // 尾指針// 加入操作的總次數上限是多少,一定要明確public Queue2(int n) {queue = new int[n];l = 0;r = 0;}// 調用任何方法之前,先調用這個方法來判斷隊內是否有東西public boolean isEmpty() {return l == r;}// 入隊操作public void offer(int num) {queue[r++] = num;}// 出隊操作public int poll() {return queue[l++];}// 查看隊頭public int head() {return queue[l];}// 查看隊尾public int tail() {return queue[r - 1];}// 查看大小public int size() {return r - l;}

}代碼解析:

-

結構:我們用一個固定大小的數組?queue?作為容器,并設置兩個指針:

-

l?(left): 指向隊頭。下一個要被?poll?的元素就是?queue[l]。

-

r?(right): 指向下一個可以插入元素的位置。下一個?offer?的元素將被放入?queue[r]。

-

-

isEmpty(): 當?l?和?r?指針相遇時 (l == r),說明隊列中沒有任何元素,隊列為空。

-

offer(num): 將元素?num?放入?r?指向的位置,然后將?r?指針后移 (r++)。

-

poll(): 返回?l?指向的元素,然后將?l?指針后移 (l++)。

這種實現的局限性:

這個基礎版的數組隊列有一個明顯的問題:指針?l?和?r?只能單向地向右移動。這意味著,即使我們?poll?了很多元素,數組前面空出來的空間也無法被重新利用。當?r?到達數組末尾時,即使隊列實際大小很小,我們也無法再?offer?新的元素了。

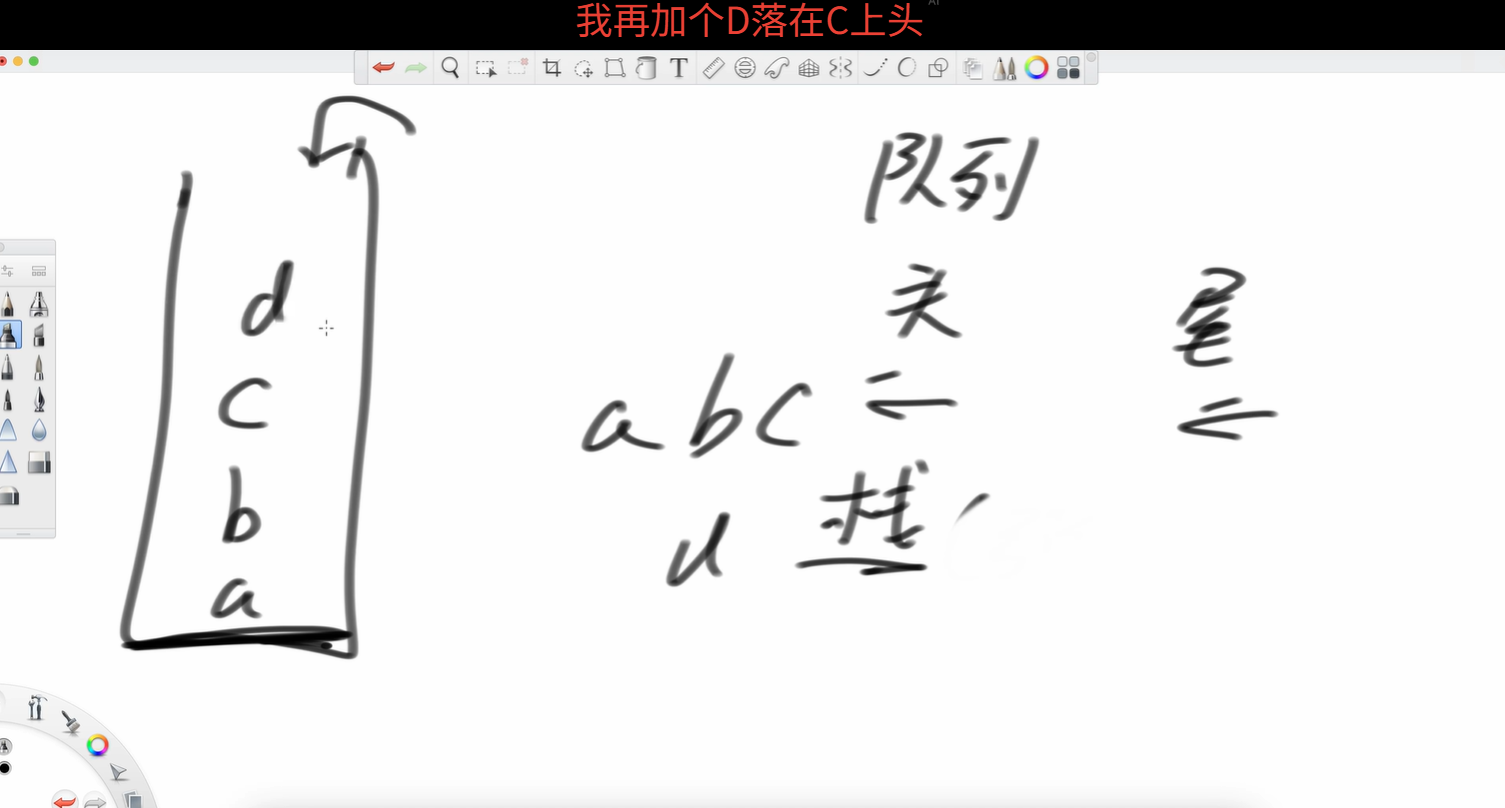

2)棧的介紹

像彈匣一樣,裝的時候放在上一個的上面 彈出的時候也是上面的先彈出。先d再c等等。

彈出的時候也是上面的先彈出。先d再c等等。

和上面的隊類似。

和上面的隊類似。

與隊列的“先進先出”相反,棧是一種遵循?后進先出 (Last-In, First-Out, LIFO)?原則的線性數據結構。

它最經典的類比就是一摞盤子:我們總是把新盤子放在最上面,而取盤子時,也總是從最上面拿。最后放上去的盤子,最先被取走。

核心操作

一個基本的棧通常支持以下幾種操作:

-

push(value): 將一個元素壓入棧頂。

-

pop(): 從棧頂彈出一個元素,并將其從棧中移除。

-

peek(): 查看棧頂的元素,但不移除它。

-

isEmpty(): 判斷棧是否為空。

-

size():返回棧中元素的個數。

4)棧的數組實現

使用語言內置的實現

Java 提供了?java.util.Stack?類,可以直接使用。它的底層是動態數組 (Vector)。

// 直接用Java內部的實現

// 其實就是動態數組,不過常數時間并不好

public static class Stack1 {public Stack<Integer> stack = new Stack<>();// 調用任何方法之前,先調用這個方法來判斷棧內是否有東西public boolean isEmpty() {return stack.isEmpty();}public void push(int num) {stack.push(num);}public int pop() {return stack.pop();}public int peek() {return stack.peek();}public int size() {return stack.size();}

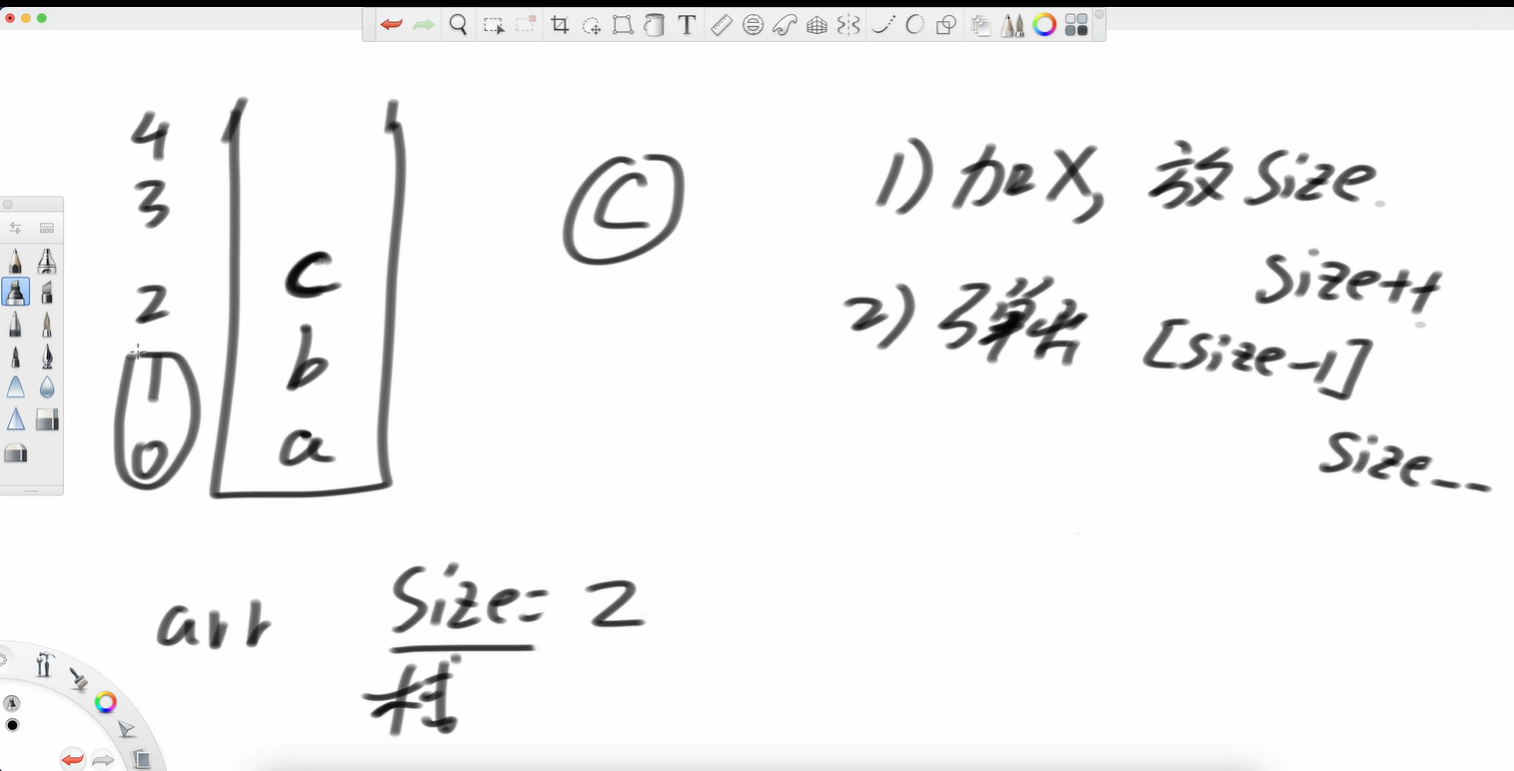

}使用數組手動實現棧

這是在筆試、面試中考察的重點。我們通過一個數組和一個指針(或索引)來模擬棧的行為。

// 實際刷題時更常見的寫法,常數時間好

// 如果可以保證同時在棧里的元素個數不超過n,那么可以用

// 也就是發生彈出操作之后,空間可以復用

// 一般筆試、面試都會有一個明確數據量,所以這是最常用的方式

public static class Stack2 {public int[] stack;public int size; // 指針,指向下一個可插入的位置// 同時在棧里的元素個數不超過npublic Stack2(int n) {stack = new int[n];size = 0;}// 調用任何方法之前,先調用這個方法來判斷棧內是否有東西public boolean isEmpty() {return size == 0;}// 入棧public void push(int num) {stack[size++] = num;}// 出棧public int pop() {return stack[--size];}// 查看棧頂元素public int peek() {return stack[size - 1];}// 返回棧中元素數量public int size() {return size;}

}代碼解析:

-

結構:我們使用一個固定大小的數組?stack?和一個整型變量?size。這里的?size?非常巧妙,它既表示了棧中當前的元素數量,也同時扮演了棧頂指針的角色,指向下一個新元素應該被插入的位置。

-

isEmpty(): 當?size?為 0 時,棧為空。

-

push(num): 將新元素?num?放入?stack[size]?的位置,然后將?size?加一 (size++)。

-

pop(): 先將?size?減一 (--size),使其指向當前的棧頂元素,然后返回?stack[size]。注意,數據并沒有從數組中被“清除”,但它已經變得不可訪問,后續的?push?操作會覆蓋它。這就是“空間復用”的體現。

-

peek(): 直接返回?stack[size - 1]?的值,因為?size - 1?正是當前棧頂元素的索引。

這種數組實現方式,所有操作的平均時間復雜度都是 O(1),性能非常好。

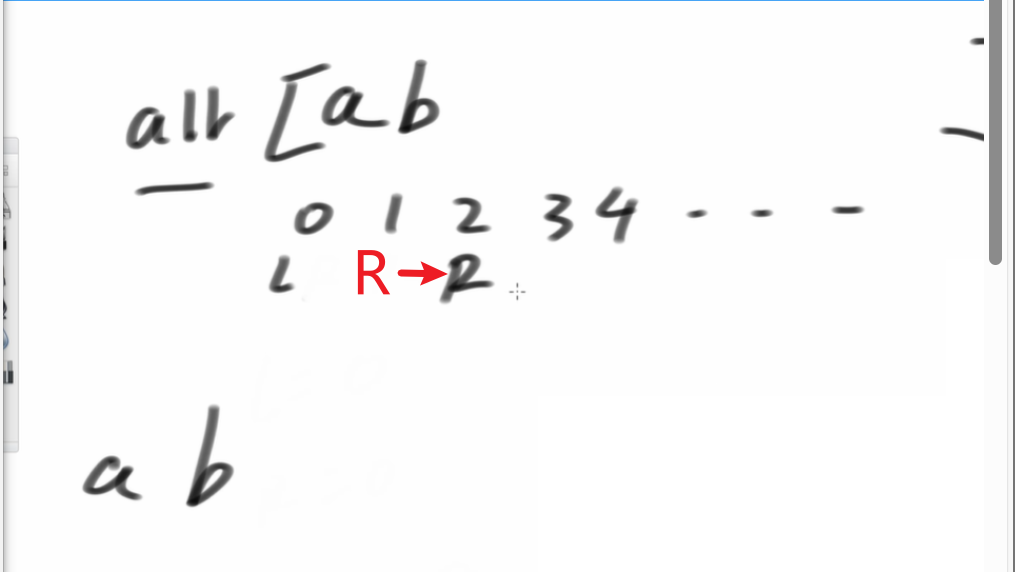

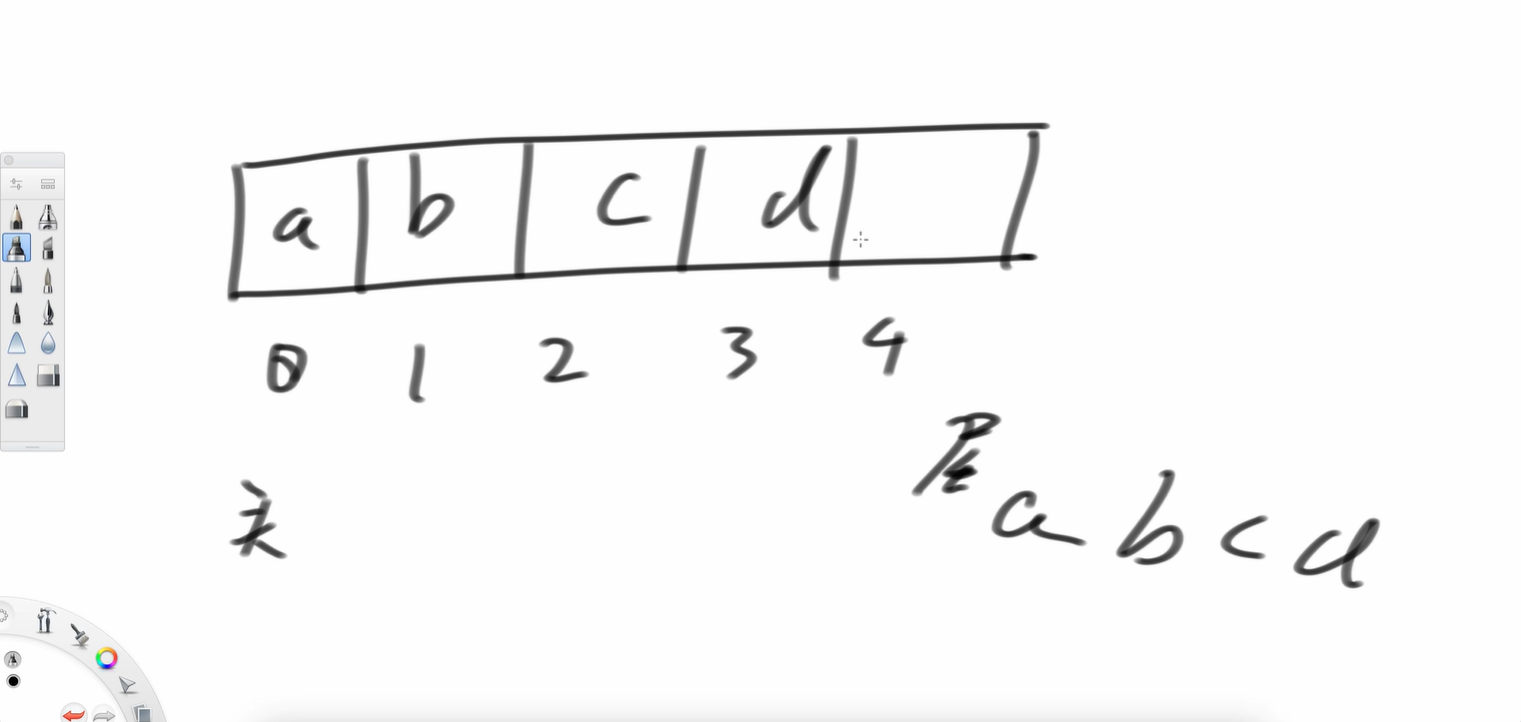

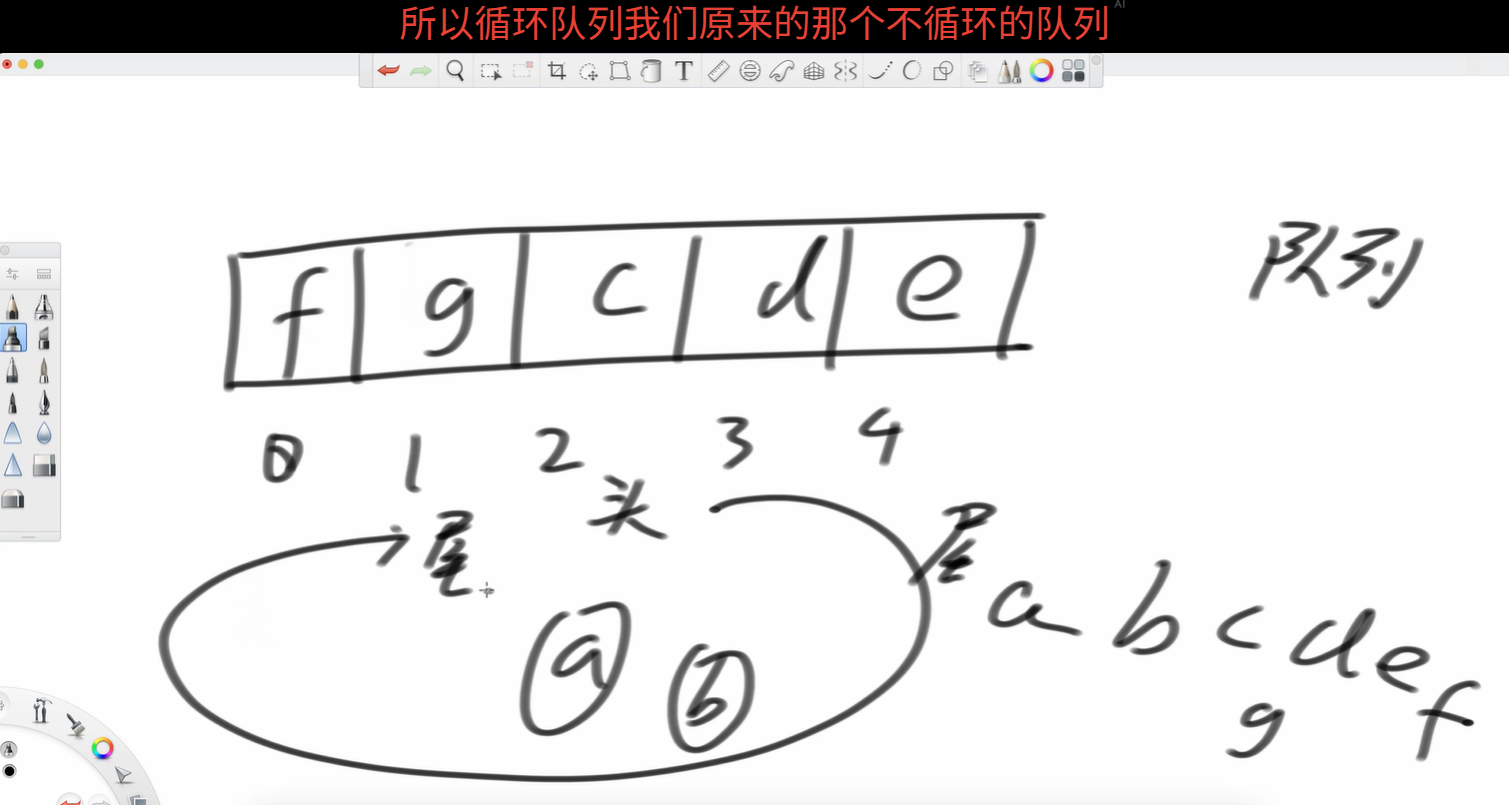

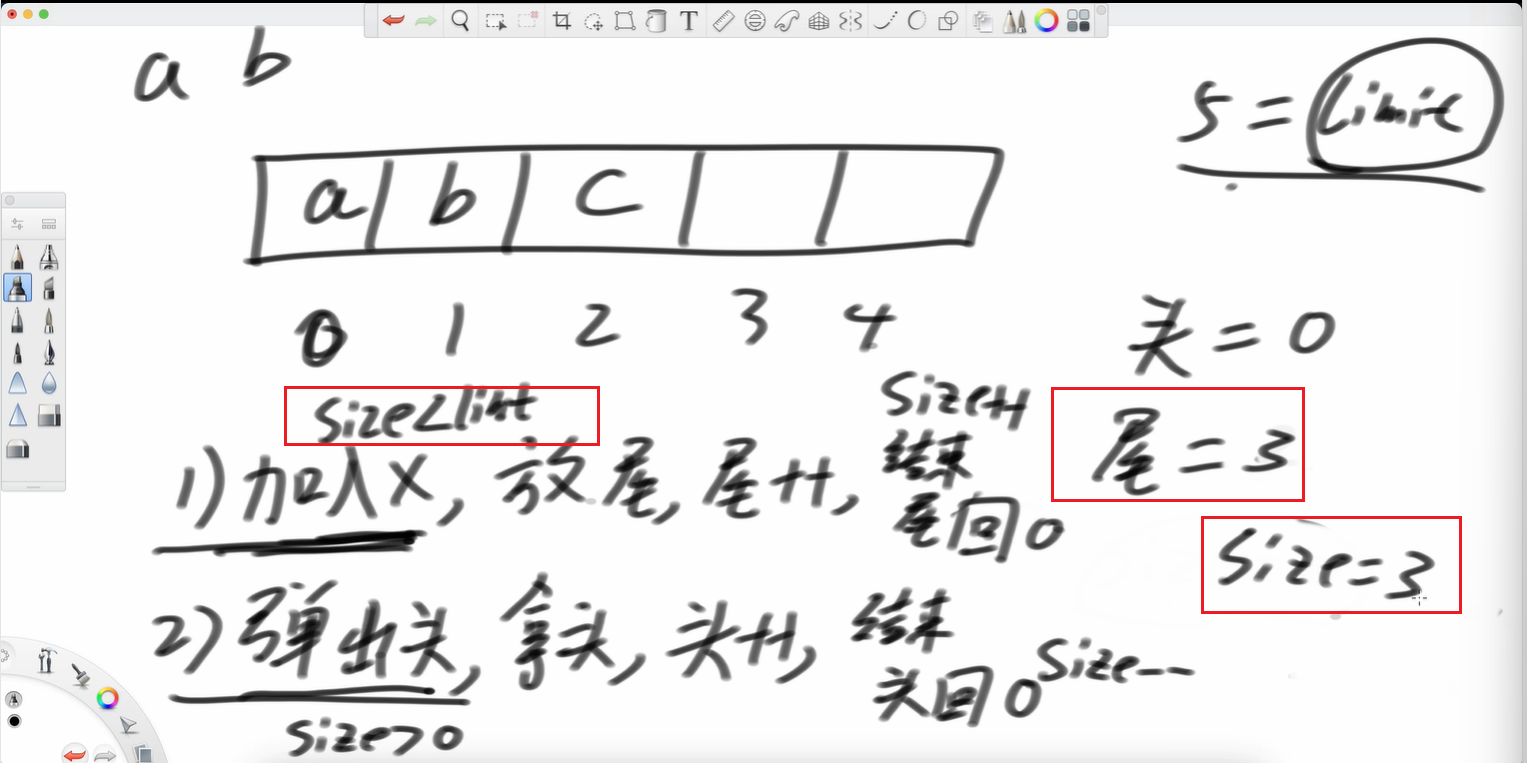

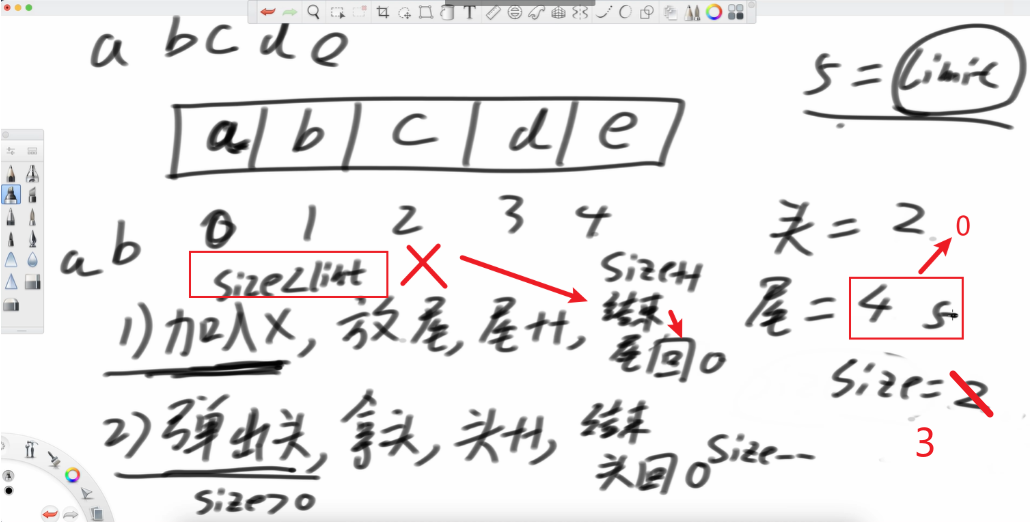

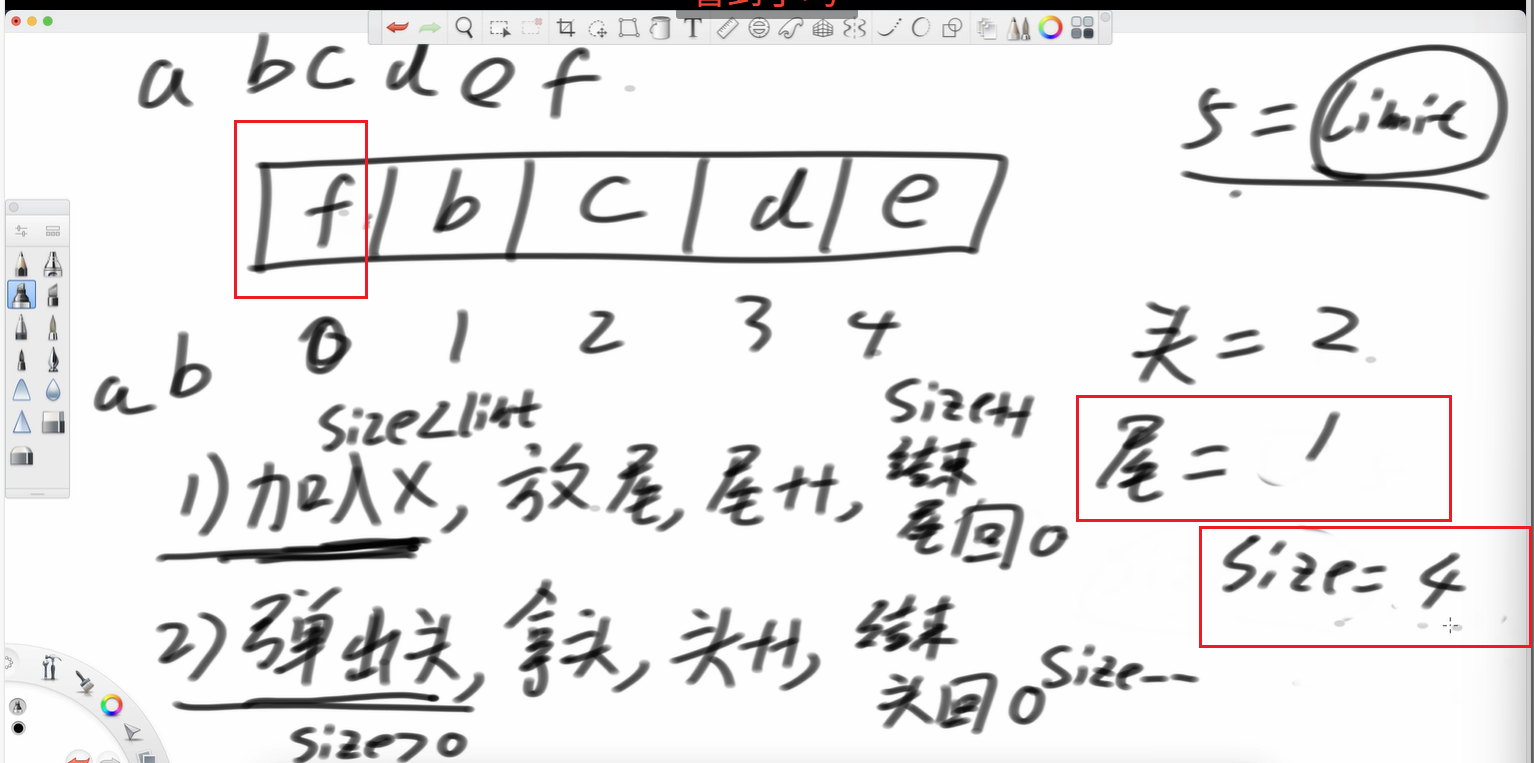

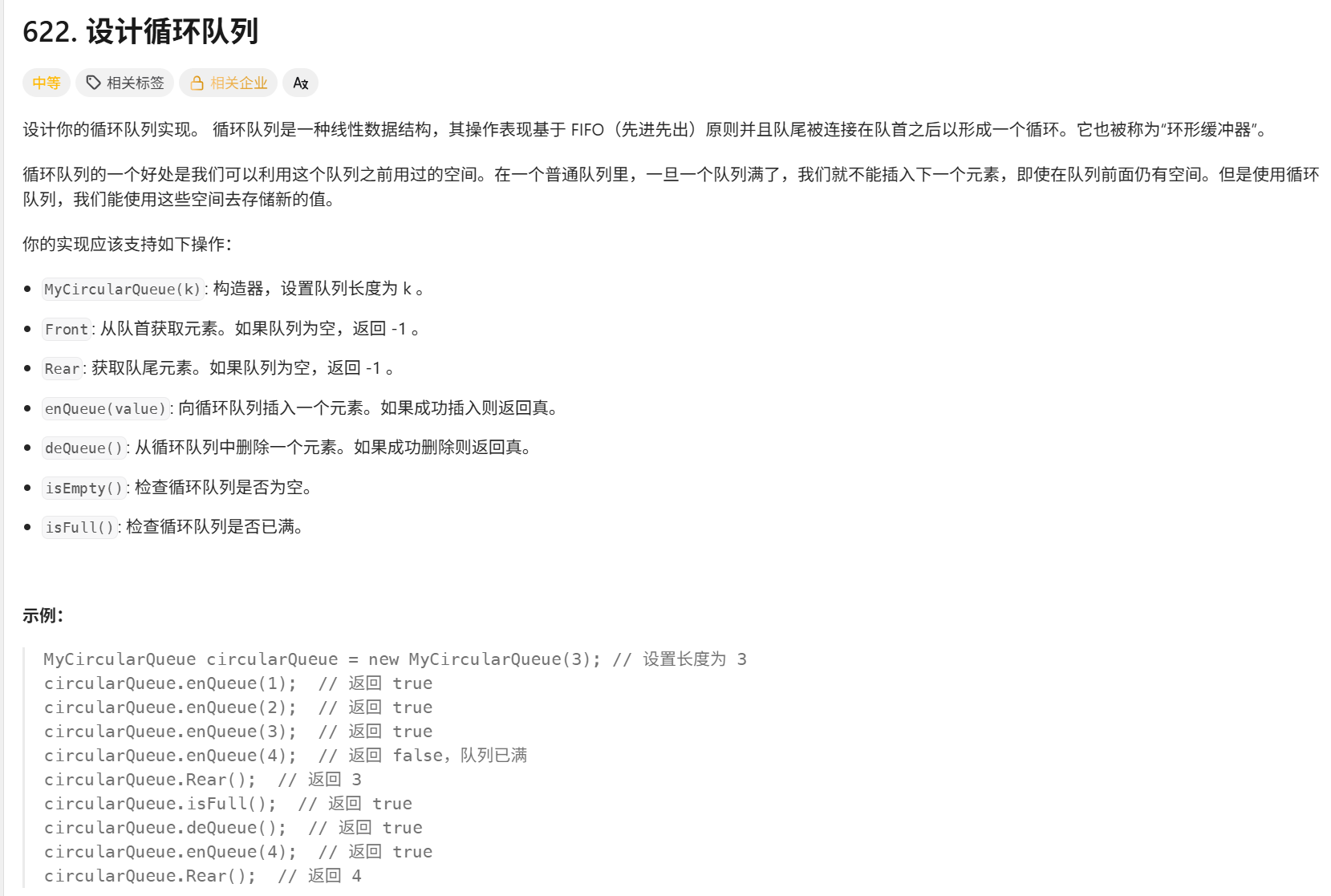

5)環形隊列的實現 leecode622

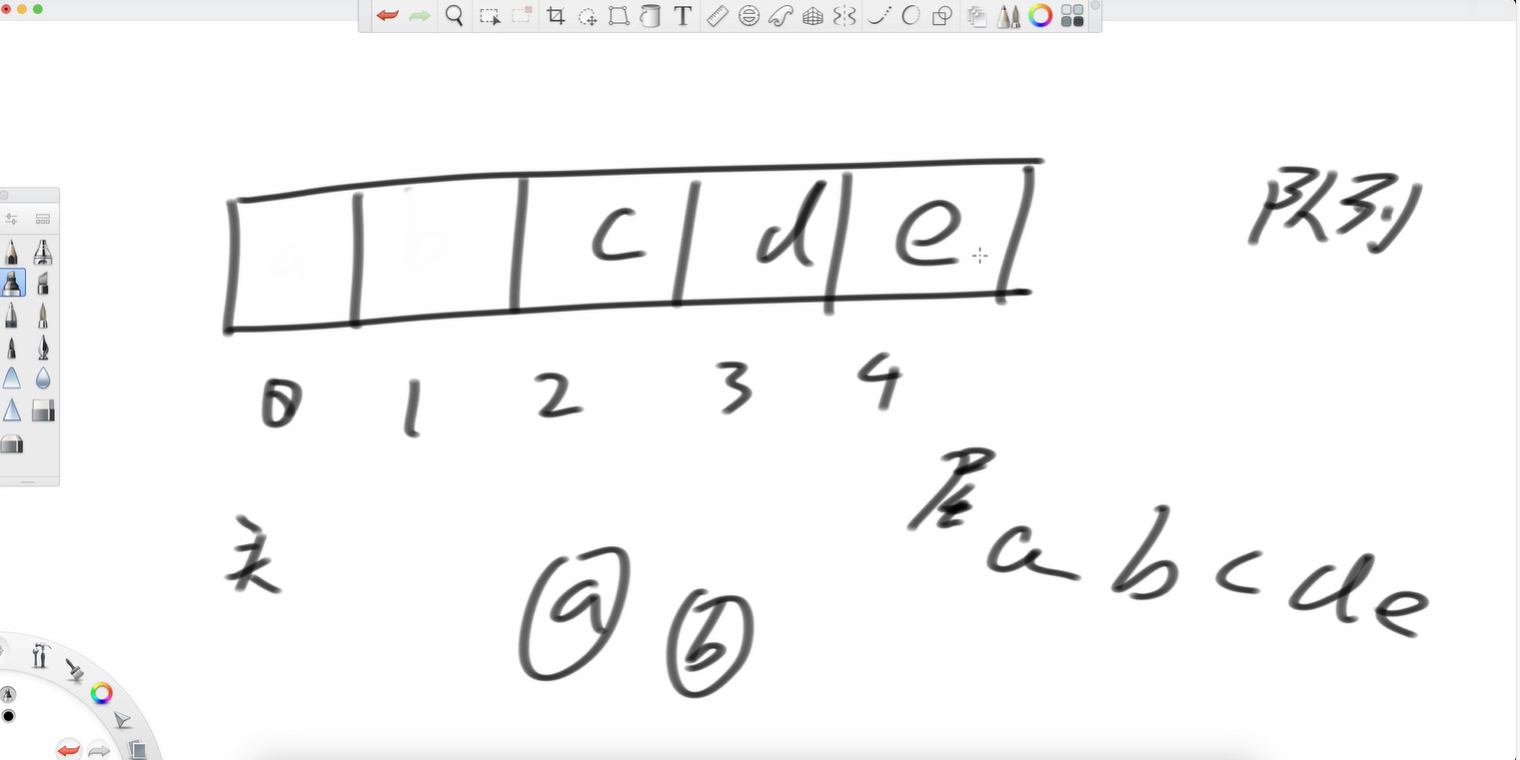

舉個例子,一共有五個位置,abcd依次放進去,a位置是頭,d位置是尾,此時我想把a彈出,就像上文中的隊列彈出,空間釋放。頭往后去。我再彈出個b 接著我再加個e呢?

接著我再加個e呢?

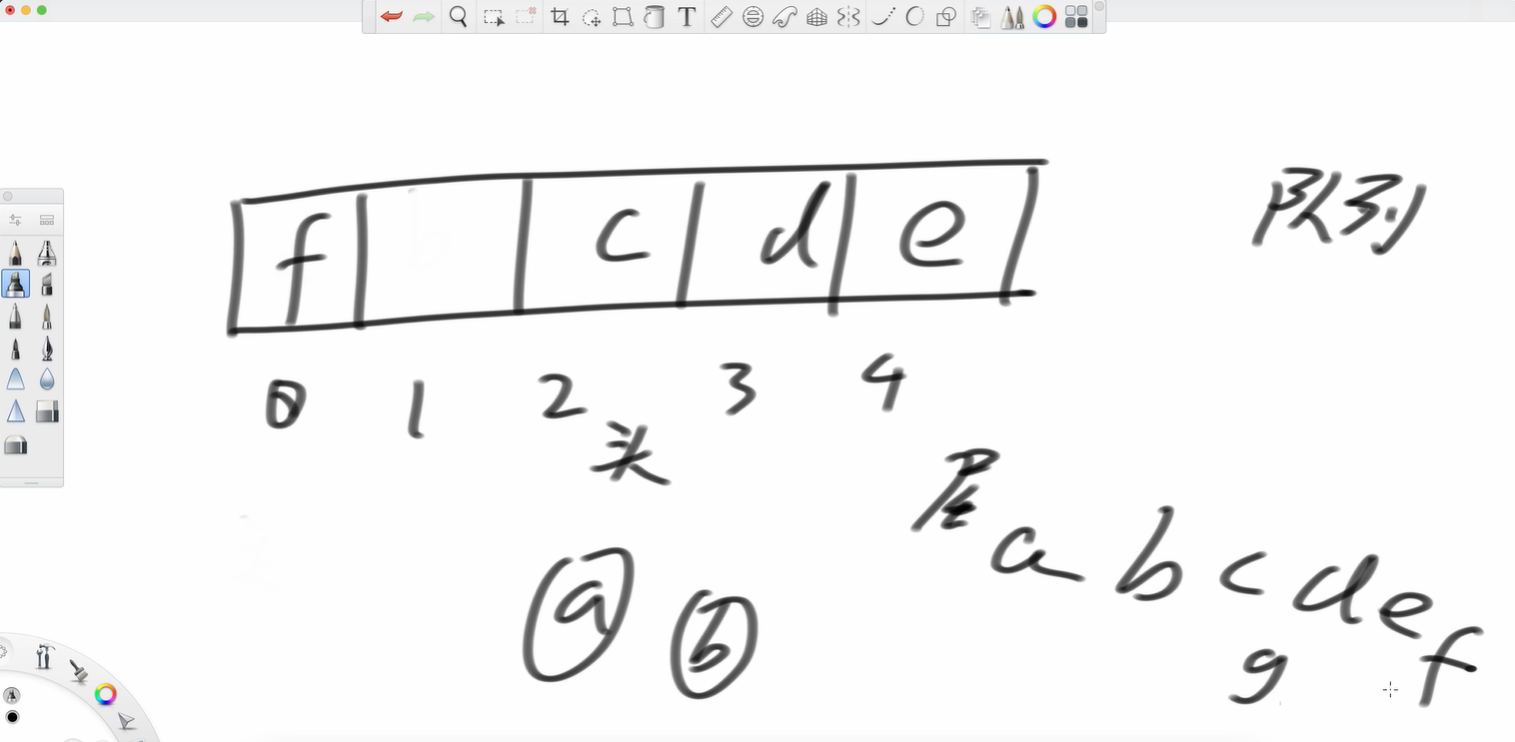

我要是再加個f呢?

但注意,c位置是頭。

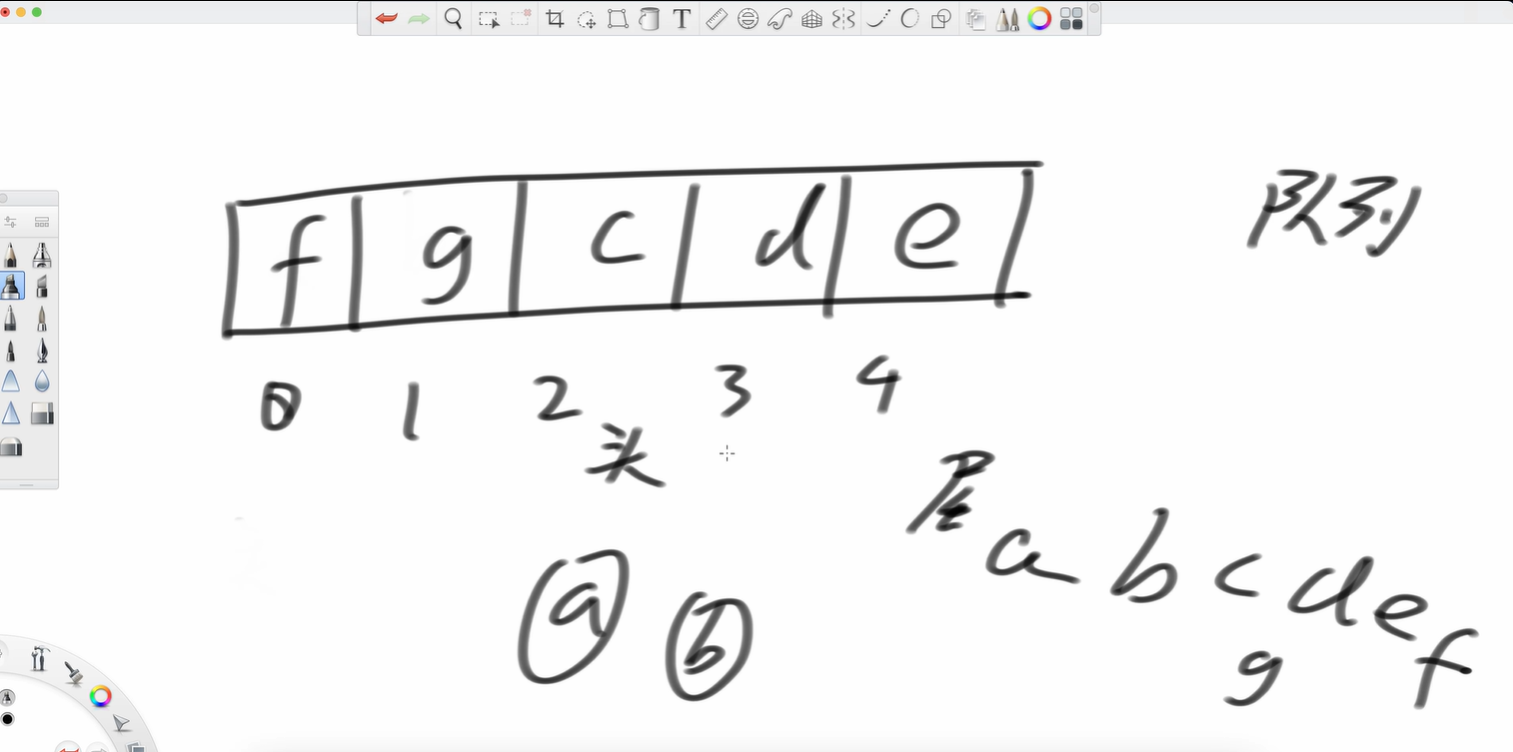

再加個g呢?

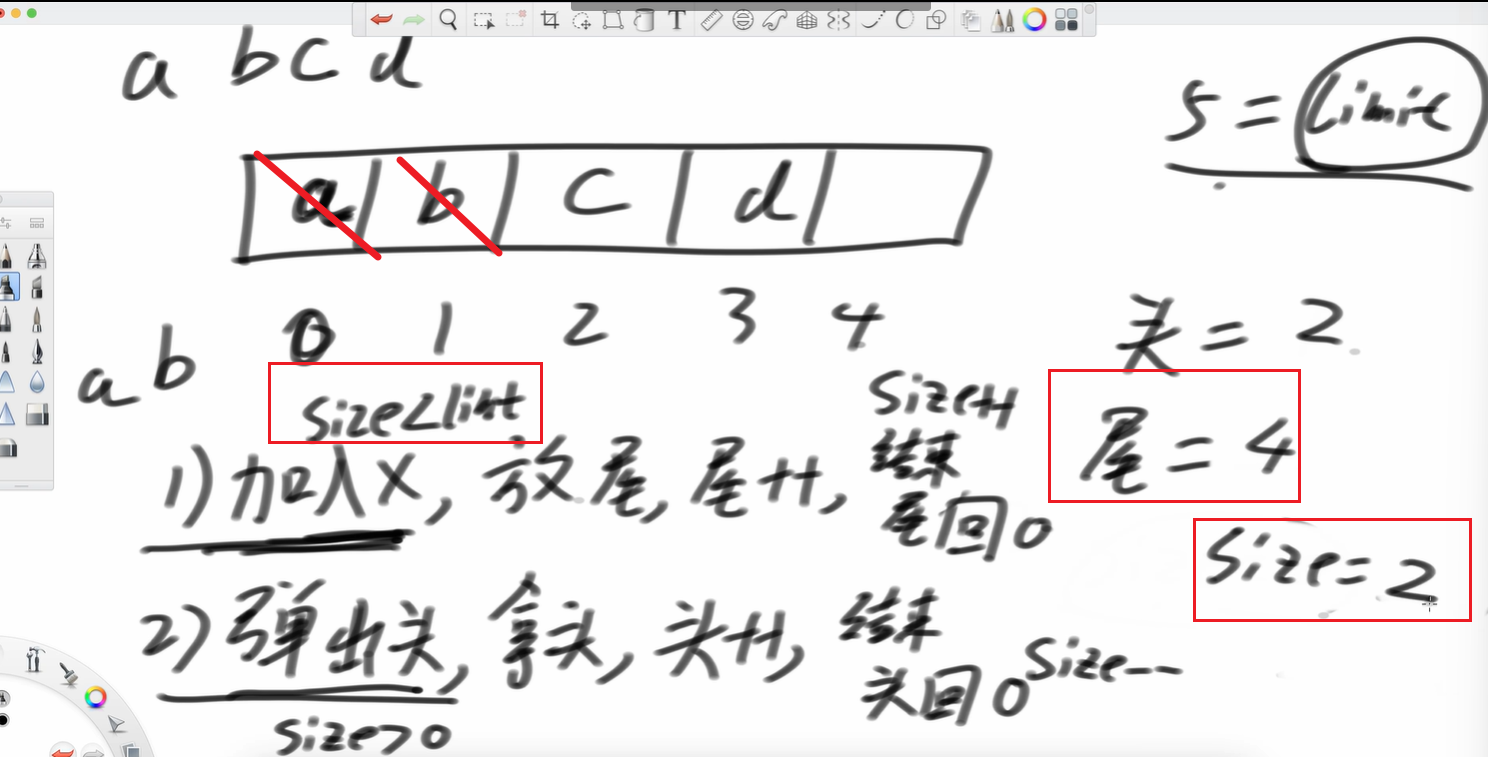

所以這就是個環形結構

所以只要你不同時多于5個在這個隊列里,就能一直保持著環形隊列繼續下去。

所以只要你不同時多于5個在這個隊列里,就能一直保持著環形隊列繼續下去。

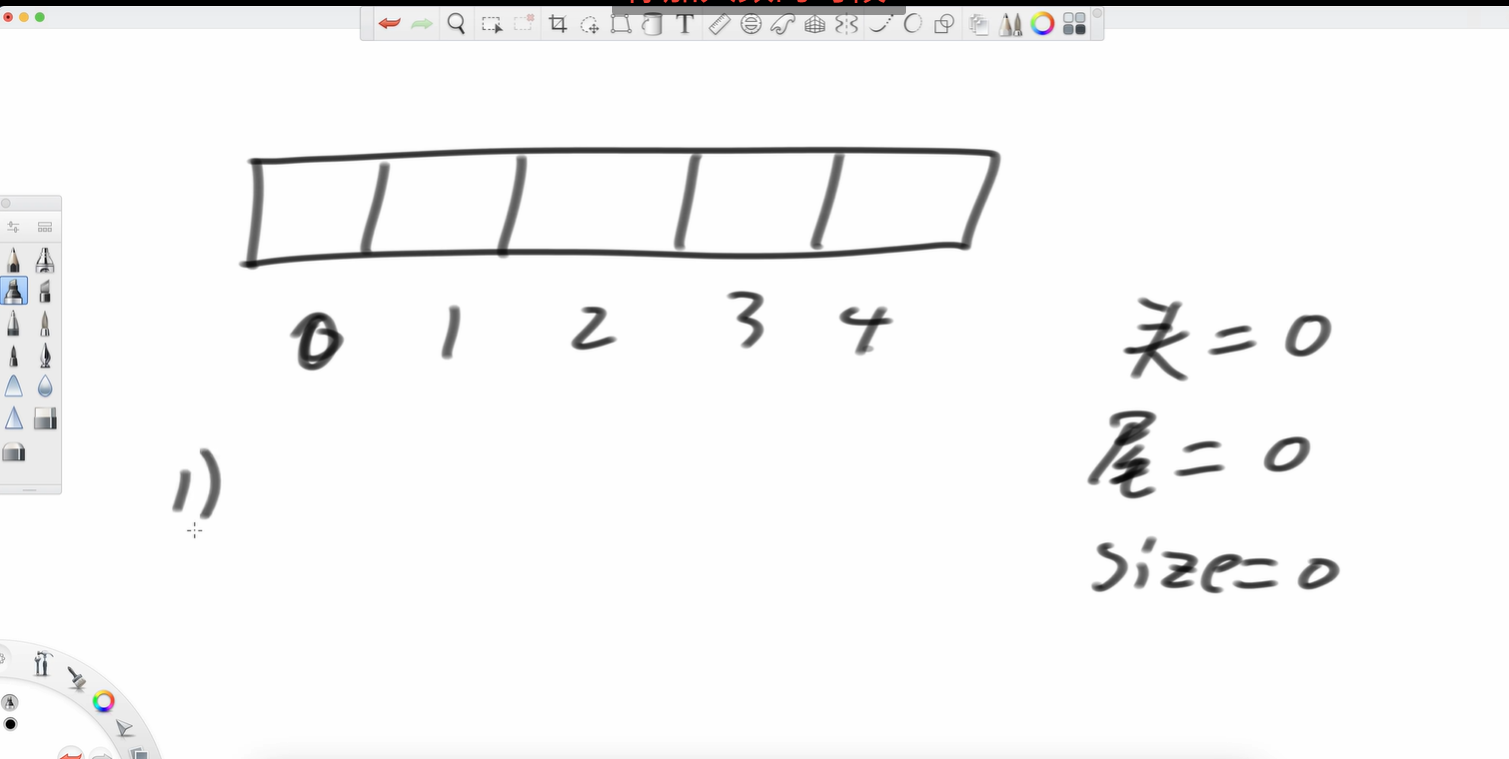

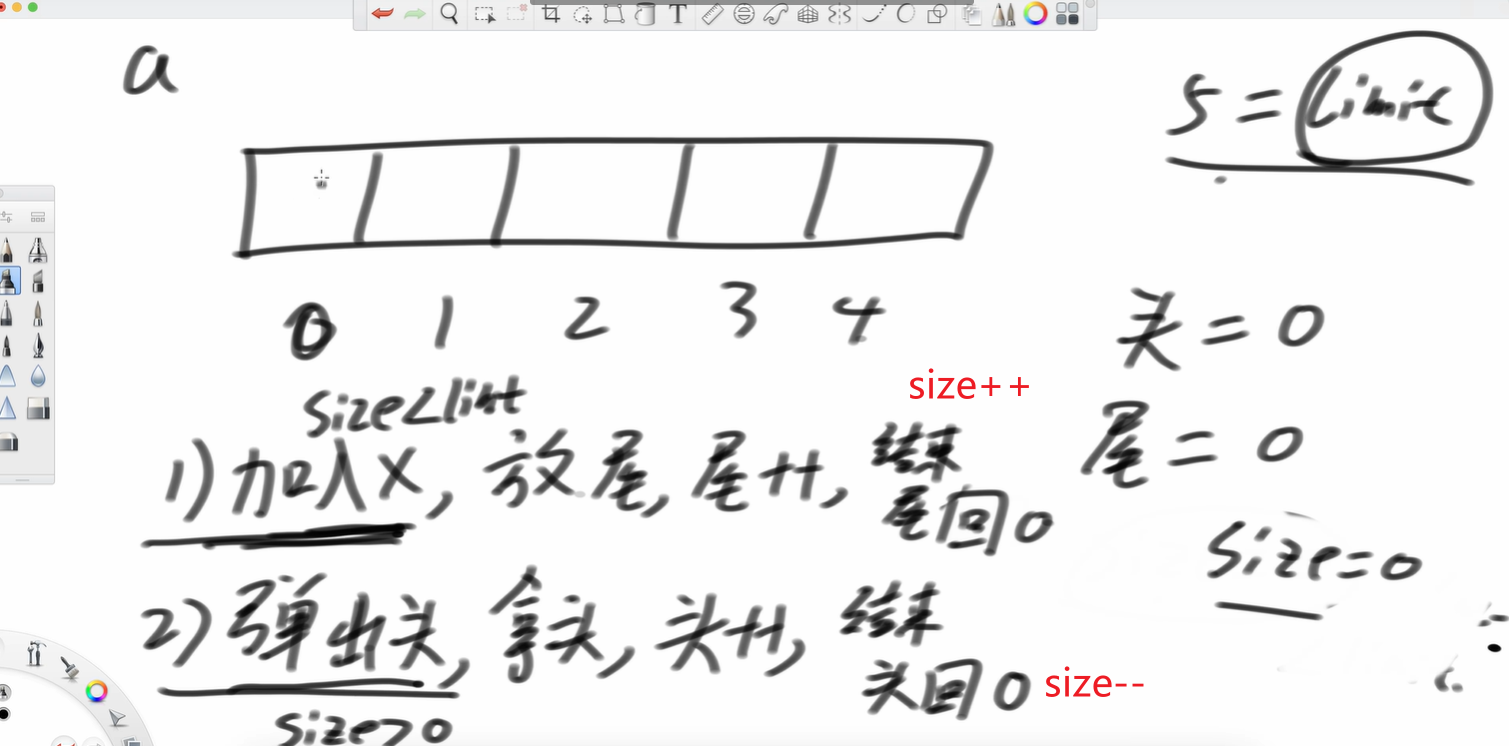

那怎么寫代碼呢?

前提:size允許才能做操作一和操作二

前提:size允許才能做操作一和操作二

這道題limit就是5

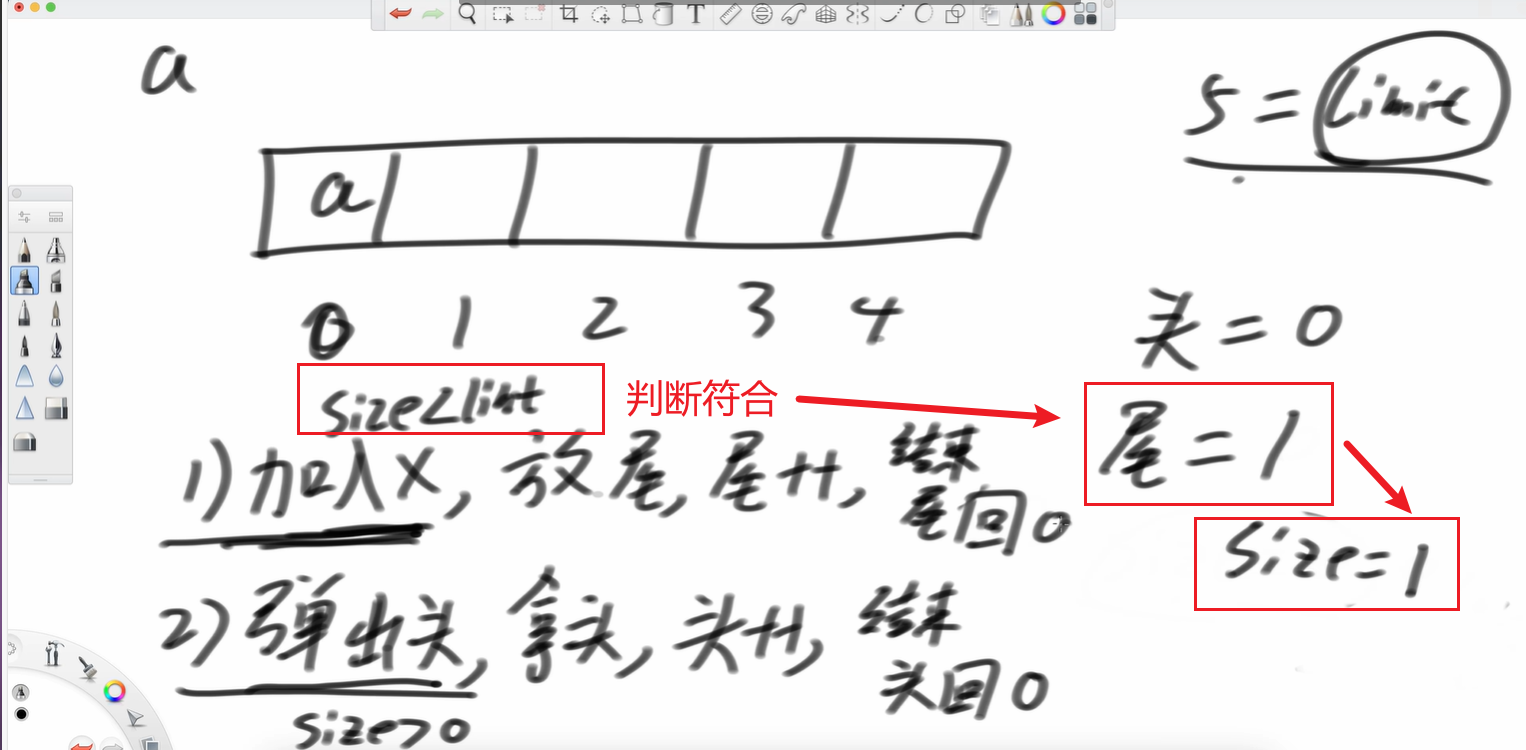

我現在要加入a

我再加個b,再加個c

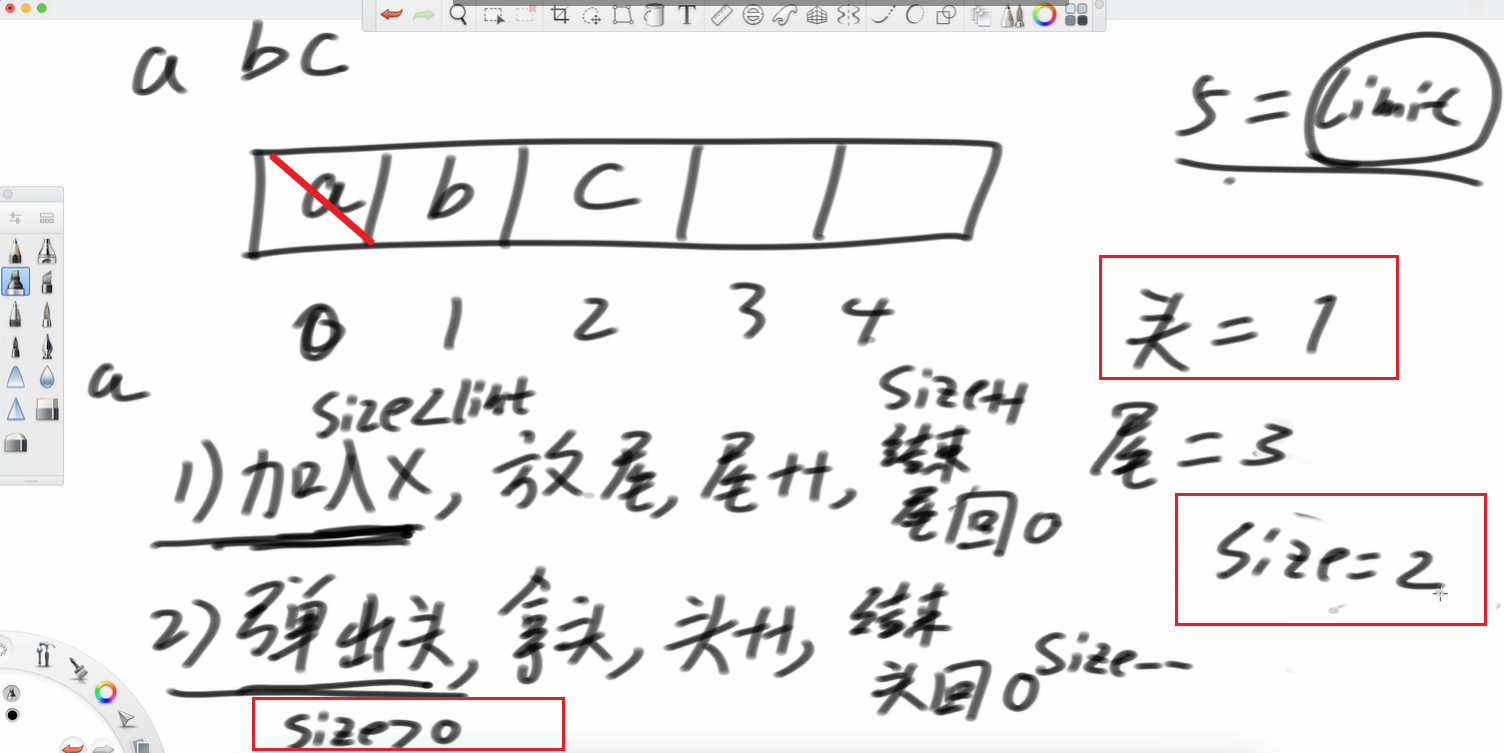

彈出a

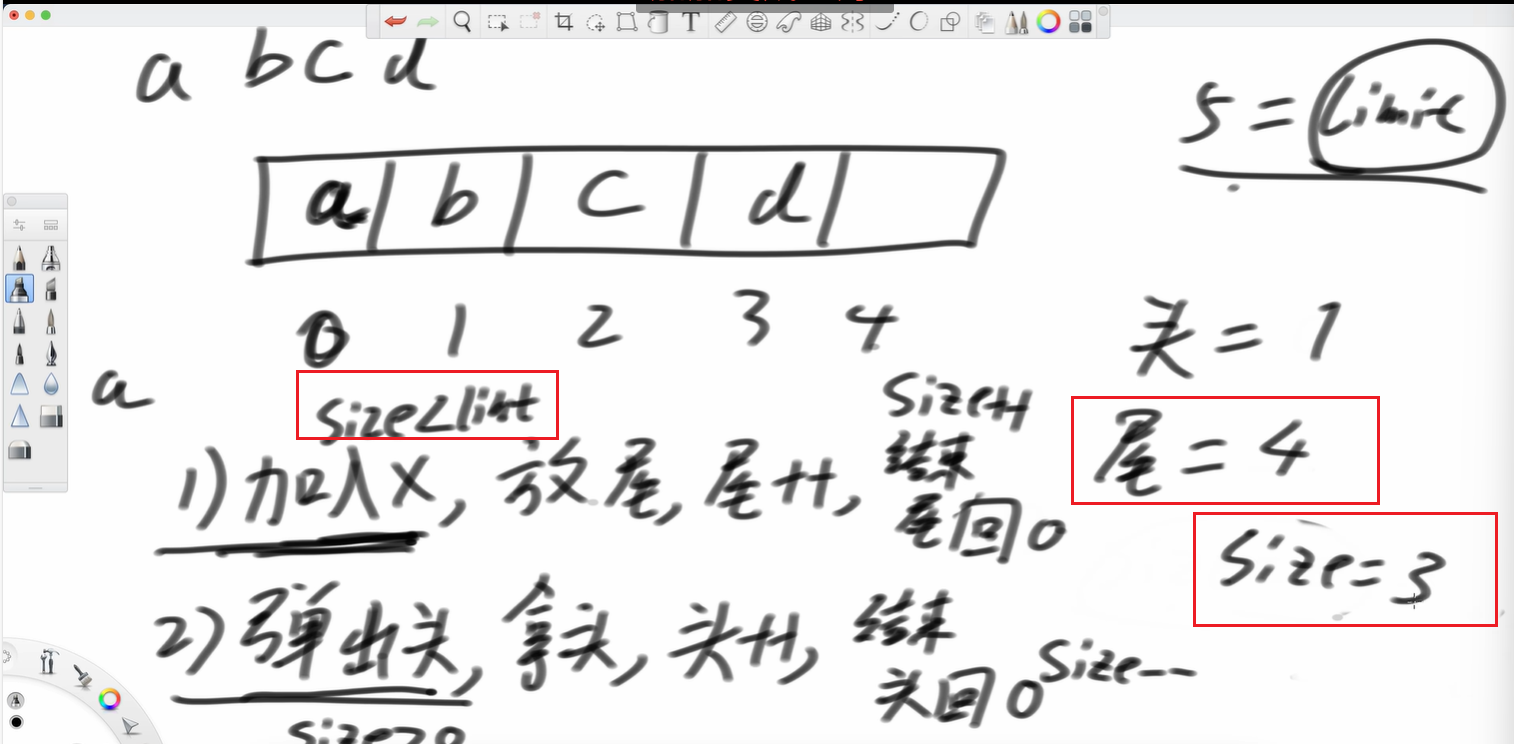

再加個d呢

再彈出b

再加個e

再加個f 放到尾巴的位置,這不就復用了嗎?

https://leetcode.cn/problems/design-circular-queue/

https://leetcode.cn/problems/design-circular-queue/

// 設計循環隊列

// 測試鏈接 : https://leetcode.cn/problems/design-circular-queue/

class MyCircularQueue {public int[] queue;public int l; // 頭指針public int r; // 尾指針public int size; // 當前隊列大小public int limit; // 隊列容量// 構造器,設置隊列長度為 kpublic MyCircularQueue(int k) {queue = new int[k];l = r = size = 0;limit = k;}// 向循環隊列插入一個元素。如果成功插入則返回真public boolean enQueue(int value) {if (isFull()) {return false;} else {queue[r] = value;// r++, 結束了,跳回0r = r == limit - 1 ? 0 : (r + 1);size++;return true;}}// 從循環隊列中刪除一個元素。如果成功刪除則返回真public boolean deQueue() {if (isEmpty()) {return false;} else {// l++, 結束了,跳回0l = l == limit - 1 ? 0 : (l + 1);size--;return true;}}// 從隊首獲取元素。如果隊列為空,返回 -1public int Front() {if (isEmpty()) {return -1;} else {return queue[l];}}// 獲取隊尾元素。如果隊列為空,返回 -1public int Rear() {if (isEmpty()) {return -1;} else {// r 指向的是下一個要插入的位置,所以隊尾元素在 r 的前一個位置// 需要計算 r 的前一個位置,同樣要考慮循環int last = r == 0 ? (limit - 1) : (r - 1);return queue[last];}}// 檢查循環隊列是否為空public boolean isEmpty() {return size == 0;}// 檢查循環隊列是否已滿public boolean isFull() {return size == limit;}

}代碼解析

-

成員變量:

-

l?和?r:與之前一樣,分別是頭指針和尾指針。

-

limit:數組的總容量,即隊列的容量上限。

-

size:核心變量。我們引入一個?size?變量來實時記錄隊列中元素的個數。這使得判斷隊列是“空”還是“滿”變得極其簡單,避免了復雜的指針位置判斷。

-

-

enQueue(value)?入隊:

-

首先通過?isFull()?判斷隊列是否已滿。

-

queue[r] = value;:在尾指針?r?的位置放入新元素。

-

r = r == limit - 1 ? 0 : (r + 1);:環形邏輯的關鍵。更新尾指針?r。如果?r?已經到達數組的最后一個位置 (limit - 1),則下一步就讓它跳回到 0;否則,就正常?+1。

-

size++:隊列大小加一。

-

-

deQueue()?出隊:

-

首先通過?isEmpty()?判斷隊列是否為空。

-

l = l == limit - 1 ? 0 : (l + 1);:環形邏輯的關鍵。更新頭指針?l。與?r?的邏輯完全相同,如果?l?到達末尾,就跳回 0。

-

size--:隊列大小減一。

-

-

Front()?查看隊頭:

-

如果隊列不為空,隊頭元素就是?l?指針指向的位置?queue[l]。

-

-

Rear()?查看隊尾:

-

這是最需要注意的地方。因為?r?指向的是下一個將要插入的位置,所以真正的隊尾元素在?r?的前一個位置。

-

int last = r == 0 ? (limit - 1) : (r - 1);:計算?r?的前一個位置,同樣需要考慮環形。如果?r?當前在 0,那么它的前一個位置就是數組的末尾?limit - 1;否則,就是?r - 1。

-

返回?queue[last]?即可。

-

-

isEmpty()?和?isFull():

-

有了?size?變量,這兩個判斷變得無比清晰:size == 0?即為空,size == limit?即為滿。

-

多輸出(output)驗證)

模型架構與損失函數介紹)

)