PCA(主成分分析)降維詳解

一、什么是 PCA

PCA(Principal Component Analysis,主成分分析)是一種常用的數據降維方法。它通過線性變換將原始的高維數據映射到低維空間,同時盡可能保留原數據的主要信息(即方差信息)。

一句話總結:

PCA 找到數據變化最大的方向,把數據投影到這些方向上,從而減少維度、壓縮數據,同時降低冗余和噪聲。

二、PCA 的主要作用

數據降維

減少特征數量,加快模型訓練速度。降噪

去除方差較小、貢獻不大的特征,減少噪聲影響。特征提取

把原特征組合成新的主成分,減少相關性。可視化

將高維數據映射到二維或三維,方便繪圖觀察。

三、PCA 的核心思想

PCA 的核心思想是:

找到數據方差最大的方向(主成分方向)

將數據投影到這些方向上

選擇前 k 個主成分作為新的特征空間

方差越大,表示數據在該方向的變化信息越多,保留它可以最大化信息量。

四、PCA 數學推導(簡化版)

假設數據集為 X(已中心化):

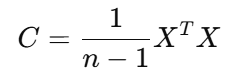

計算協方差矩陣

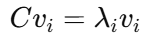

求特征值和特征向量

特征向量 vi?表示主成分方向

特征值 λi 表示方差大小

按特征值從大到小排序

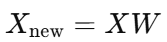

取前 k?個特征向量組成投影矩陣 W降維

五、PCA 實現步驟

數據標準化(均值為 0,方差為 1)

計算協方差矩陣

求特征值和特征向量

選擇前 k 個主成分

將數據投影到新空間

六、PCA 的優缺點

優點

降維有效,速度快

去除冗余特征,減少過擬合

對噪聲有一定抑制作用

缺點

僅適用于線性降維

主成分是特征組合,不易解釋含義

對特征縮放敏感,需要標準化

七、PCA 應用場景

圖像壓縮(如人臉識別中的特征提取)

高維數據可視化(如基因數據、股票數據)

機器學習前的數據預處理

八、PCA() 函數原型和參數表:

class sklearn.decomposition.PCA(n_components=None,*,copy=True,whiten=False,svd_solver='auto',tol=0.0,iterated_power='auto',n_oversamples=10,power_iteration_normalizer='auto',random_state=None

)

| 參數 | 類型 / 取值范圍 | 默認值 | 作用說明 |

|---|---|---|---|

| n_components | int / float / 'mle' / None | None | - int:降到指定維度- float ∈ (0,1]:保留的累計方差比例(svd_solver='full' 時有效)- 'mle':自動估計最佳維度(svd_solver='full' 時)- None:保留 min(n_samples, n_features) 個主成分 |

| copy | bool | True | 是否在降維前復制數據,False 則在原數組上執行(可能修改原數據) |

| whiten | bool | False | 是否將輸出的主成分縮放為單位方差(去相關+標準化),可能改變原數據的尺度含義 |

| svd_solver | 'auto' / 'full' / 'arpack' / 'randomized' / 'covariance_eigh' | 'auto' | - 'auto':自動選擇- 'full':精確 SVD- 'arpack':截斷 SVD(適合小規模特征子集)- 'randomized':隨機近似 SVD(高維快)- 'covariance_eigh':特征值分解協方差矩陣(樣本?特征時快) |

| tol | float | 0.0 | SVD 收斂閾值(對迭代方法有效) |

| iterated_power | int / 'auto' | 'auto' | 隨機 SVD 的迭代次數(通常保持默認) |

| n_oversamples | int | 10 | 隨機 SVD 的過采樣參數(svd_solver='randomized' 時) |

| power_iteration_normalizer | 'auto' / 'QR' / 'LU' / None | 'auto' | 隨機 SVD 的冪迭代歸一化方式 |

| random_state | int / RandomState / None | None | 隨機種子(svd_solver='randomized' 時保證結果可復現) |

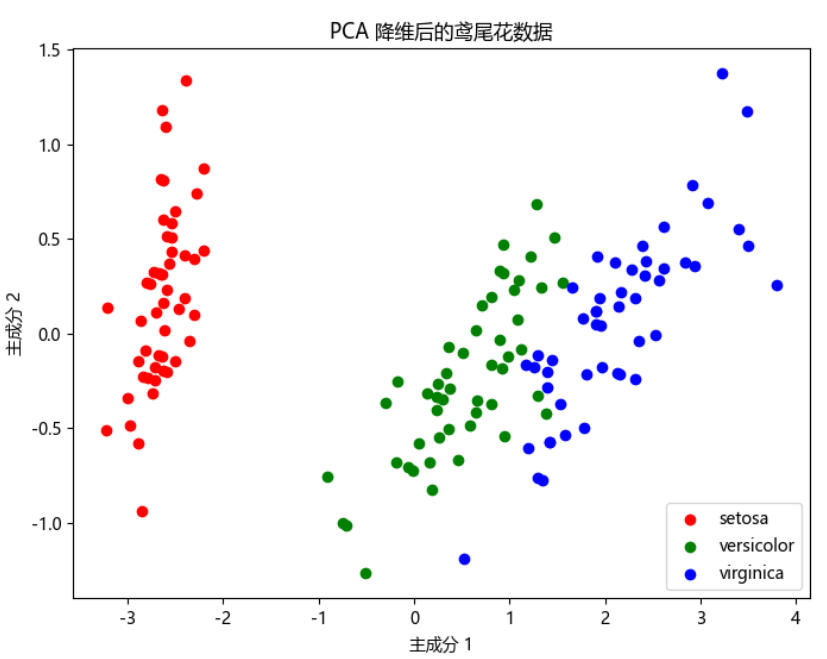

九、PCA Python 實戰

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.decomposition import PCA

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei'] # 使用微軟雅黑字體

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 處理負號顯示異常# 1. 加載數據

iris = load_iris()

X = iris.data

y = iris.target# 2. 創建 PCA 模型(降到 2 維)

pca = PCA(n_components=2)

X_pca = pca.fit_transform(X)# 3. 可視化

plt.figure(figsize=(8,6))

for target, color, label in zip([0,1,2], ['r','g','b'], iris.target_names):plt.scatter(X_pca[y == target, 0], X_pca[y == target, 1], c=color, label=label)plt.xlabel('主成分 1')

plt.ylabel('主成分 2')

plt.title('PCA 降維后的鳶尾花數據')

plt.legend()

plt.show()# 4. 方差貢獻率

print("各主成分方差貢獻率:", pca.explained_variance_ratio_)

# 輸出結果:各主成分方差貢獻率: [0.92461872 0.05306648]輸出示例:

各主成分方差貢獻率: [0.92461872 0.05306648]說明前兩個主成分保留了約 97.7% 的信息。

十、PCA 可視化原理

PCA 本質上是在找一組新的坐標軸(主成分軸),數據被重新投影到這些軸上,從而實現降維。

在二維圖中,這些主成分軸相當于旋轉后的新坐標系。

十一、總結

PCA 是通過最大化方差來提取主要特征的線性降維方法。

核心步驟是計算協方差矩陣 → 求特征值和特征向量 → 投影到主成分。

適合在特征數量大、存在相關性、需要可視化的場景使用。

)

)

方法的作用和場景說明)