單來說,內存 IO 就像是計算機的 “數據高速公路”,負責在內存和其他設備(如硬盤、CPU 等)之間傳輸數據。它的速度和效率直接影響著計算機系統的整體性能。

你有沒有想過,當你點擊電腦上的一個應用程序,它是如何瞬間啟動并開始運行的?當你在玩一款大型游戲時,那些精美的畫面和流暢的動作又是如何快速呈現在你眼前的?其實,這背后都離不開一個關鍵的技術 —— 內存 IO。

簡單來說,內存 IO 就像是計算機的 “數據高速公路”,負責在內存和其他設備(如硬盤、CPU 等)之間傳輸數據。它的速度和效率直接影響著計算機系統的整體性能。想象一下,如果這條 “高速公路” 擁堵不堪,數據傳輸緩慢,那么我們使用電腦時就會明顯感覺到卡頓和延遲,無論是工作、學習還是娛樂,體驗都會大打折扣。 接下來,就讓我們一起深入探索內存 IO 的原理,揭開它神秘的面紗。

一、內存IO的硬件基礎

1.1 CPU與內存的 “親密接觸”

在計算機的硬件世界里,CPU 和內存是兩個至關重要的組件,它們之間的協同工作對于計算機的性能起著決定性的作用。那么,CPU 是如何與內存進行連接和通信的呢?這就涉及到內存控制器(IMC,Integrated Memory Controller)和 DDR PHY 等硬件組件 。

內存控制器就像是 CPU 與內存之間的 “交通樞紐”,它負責管理內存的訪問、地址解碼以及數據的傳輸等重要任務。在早期的計算機系統中,內存控制器通常位于主板芯片組的北橋芯片內部,CPU 要和內存進行數據交換,需要經過 “CPU-- 北橋 -- 內存 -- 北橋 --CPU” 五個步驟,這種模式下數據延遲較大,影響了計算機系統的整體性能。后來,AMD 在 K8 系列 CPU 中率先將內存控制器整合到 CPU 內部,數據交換過程簡化為 “CPU-- 內存 --CPU” 三個步驟,大大降低了傳輸延遲。如今,現代處理器大多采用了集成內存控制器的設計,這使得 CPU 能夠更快地響應內存請求,提高了內存訪問的速度。

而 DDR PHY(DDR Physical Layer)則是連接 DDR 內存條和內存控制器的橋梁,它主要承擔著命令及數據傳輸、提供鏈路延時以及控制邏輯等功能。在數據傳輸過程中,DDR PHY 需要把 DDRC(DDR Controller,DDR 控制器)邏輯電路系統時鐘域的命令及數據,和 DRAM(Dynamic Random Access Memory,動態隨機存取存儲器,即我們常說的內存)接口時鐘域的命令及數據進行相互轉換和透傳,確保數據能夠準確無誤地在 CPU 和內存之間傳輸。同時,它還通過模擬電路實現可配置大小的鏈路延時,對 DRAM 接口并行的命令、數據信號進行延時控制,并通過數字邏輯實現對 DRAM 接口并行的命令、數據信號進行 training(校準),以調整相互相位關系,達到可靠的通信質量。

1.2內存的微觀世界:顆粒與矩陣

當我們打開電腦主機,看到內存條上那些黑色的小方塊,它們就是內存顆粒(Chip),這些顆粒是內存的核心組成部分,也是數據存儲的基本單元。但內存的物理結構遠比我們看到的要復雜得多,它還包括 Rank、Bank 以及內部電容矩陣結構等。

在內存中,Rank 指的是屬于同一個組的 Chip 的總和。這些 Chip 并行工作,共同組成一個 64bit(對于支持 ECC 功能的內存是 72bit)的數據集合,供 CPU 來同時讀取。通常一個通道(channel)能夠同時讀寫 64bit 的數據,這就意味著如果單個內存顆粒的位寬(例如常見的 4bit、8bit 或 16bit )不足 64bit,就需要多個顆粒并聯起來組成一個 Rank。比如,對于位寬為 8bit 的顆粒,就需要 8 個 Chip 來組成一個 Rank,以滿足 CPU 的數據讀寫需求。

而在每個內存顆粒內部,又包含了多個 Bank。可以把 Bank 想象成是內存顆粒中的一個獨立存儲區域,每個 Bank 內部是一個電容的行列矩陣結構。這個矩陣由多個方塊狀的元素構成,每個方塊元素就是內存管理的最小單位,也叫內存顆粒位寬。當內存進行尋址時,就是通過指定行地址(Row Address)和列地址(Column Address),來準確地定位到矩陣中的某個存儲單元(CELL),從而實現數據的讀寫操作。例如,當 CPU 需要讀取內存中的某個數據時,內存控制器會將地址信號發送給內存顆粒,內存顆粒根據地址信號中的行地址和列地址,找到對應的存儲單元,然后將數據返回給 CPU。

從內存控制器到內存顆粒內部的電容矩陣結構,這些硬件組件相互協作,共同構建了內存 IO 的硬件基礎,為計算機系統的數據存儲和傳輸提供了堅實的保障。了解這些硬件基礎,有助于我們更好地理解內存 IO 的工作原理以及如何優化計算機系統的內存性能。

1.3 什么是IO?

在計算機操作系統中,所謂的I/O就是 輸入(Input)和輸出(Output),也可以理解為讀(Read)和寫(Write),針對不同的對象,I/O模式可以劃分為磁盤IO模型和網絡IO模型。

IO操作會涉及到用戶空間和內核空間的轉換,先來理解以下規則:

- 內存空間分為用戶空間和內核空間,也稱為用戶緩沖區和內核緩沖區;

- 用戶的應用程序不能直接操作內核空間,需要將數據從內核空間拷貝到用戶空間才能使用;

- 無論是read操作,還是write操作,都只能在內核空間里執行;

- 磁盤IO和網絡IO請求加載到內存的數據都是先放在內核空間的;

再來看看所謂的讀(Read)和寫(Write)操作:

- 讀操作:操作系統檢查內核緩沖區有沒有需要的數據,如果內核緩沖區已經有需要的數據了,那么就直接把內核空間的數據copy到用戶空間,供用戶的應用程序使用。如果內核緩沖區沒有需要的數據,對于磁盤IO,直接從磁盤中讀取到內核緩沖區(這個過程可以不需要cpu參與)。而對于網絡IO,應用程序需要等待客戶端發送數據,如果客戶端還沒有發送數據,對應的應用程序將會被阻塞,直到客戶端發送了數據,該應用程序才會被喚醒,從Socket協議找中讀取客戶端發送的數據到內核空間,然后把內核空間的數據copy到用戶空間,供應用程序使用。

- 寫操作:用戶的應用程序將數據從用戶空間copy到內核空間的緩沖區中(如果用戶空間沒有相應的數據,則需要從磁盤—>內核緩沖區—>用戶緩沖區依次讀取),這時對用戶程序來說寫操作就已經完成,至于什么時候再寫到磁盤或通過網絡發送出去,由操作系統決定。除非應用程序顯示地調用了sync 命令,立即把數據寫入磁盤,或執行flush()方法,通過網絡把數據發送出去。

二、內存IO的工作流程

2.1從請求到響應:數據的驚險之旅

當 CPU 需要從內存中讀取數據時,內存 IO 的過程就正式啟動了,這一過程仿佛一場驚險刺激的冒險,數據在各個環節中穿梭,每一步都關乎著計算機系統的運行效率 。

首先是行地址預充電(tRP,Row Precharge Time),這是內存操作的起始步驟。當內存完成上一次的讀寫操作后,需要對行地址進行預充電,以便為下一次的訪問做好準備。這個過程就像是運動員在比賽前的熱身,雖然看似簡單,但卻必不可少。tRP 的時間長短以時鐘周期為單位,它決定了內存從一次操作結束到下一次行激活開始之間的等待時間。在現代內存中,tRP 通常是幾個時鐘周期,例如對于 DDR4 內存,tRP 的值可能在 10 - 20 個時鐘周期左右,具體數值取決于內存的規格和工作頻率。

完成行地址預充電后,接下來就是打開行內存(tRCD,Row Address to Column Address Delay)。這一步驟是內存訪問的關鍵環節,它需要花費一定的時間來激活指定的行地址,并將該行的數據加載到行緩沖器(Row Buffer)中。tRCD 的延遲時間同樣以時鐘周期計算,它表示從發出行地址到可以訪問該行中的列數據之間所需的最小時鐘周期數。一般來說,tRCD 的值會比 tRP 略長一些,對于 DDR4 內存,tRCD 可能在 12 - 25 個時鐘周期之間。這就好比在一個大型圖書館中,要找到特定書架上的某本書,首先需要確定書架的位置(行地址),然后才能在書架上查找具體的書籍(列地址),這個確定書架位置的過程就類似于打開行內存的操作,需要一定的時間。

當行內存打開并將數據加載到行緩沖器后,就可以發送列地址(CL,Column Address Latency)了。CL 指的是從發送列地址到內存開始返回數據之間的周期數,它是內存延遲的一個重要參數。CL 的值越小,說明內存響應速度越快,能夠更快地將數據返回給 CPU。例如,常見的 DDR4 內存的 CL 值可能在 15 - 20 之間,不同品牌和型號的內存,CL 值會有所差異。這就像你在網上購物下單后,商家發貨的速度有快有慢,CL 值就反映了內存 “發貨”(返回數據)的快慢程度。

最后,經過前面一系列的操作,數據終于從內存中返回給 CPU。CPU 接收到數據后,會將其放入自己的緩存(Cache)中,以便后續能夠更快速地訪問和處理。整個內存 IO 的過程,從 CPU 發出請求到數據返回,雖然看似短暫,但卻涉及多個復雜的步驟和精確的時間控制,任何一個環節的延遲都可能影響到計算機系統的整體性能。

2.2隨機IO與順序 IO:速度的較量

在內存 IO 中,數據的訪問方式主要分為隨機 IO 和順序 IO,這兩種訪問方式就像是兩個不同風格的運動員,在速度上展開了激烈的較量。

順序 IO 是指按照連續的地址順序對內存進行訪問,就像你在書架上依次取出相鄰位置的書籍一樣。這種訪問方式的特點是數據的讀取或寫入是連續的,內存可以充分利用其預取機制,提前將后續可能需要的數據加載到行緩沖器中,從而大大提高了數據傳輸的效率。例如,當你在播放高清視頻時,視頻數據是以連續的方式存儲在內存中的,通過順序 IO,內存可以快速地將一幀幀的視頻數據傳輸給 CPU 和顯卡,保證視頻的流暢播放。在順序 IO 模式下,由于不需要頻繁地切換行地址和列地址,減少了行地址預充電和打開行內存等操作的次數,所以能夠實現較高的數據傳輸速率,通常順序 IO 的速度要比隨機 IO 快很多 。

而隨機 IO 則是指以不連續的地址方式對內存進行訪問,數據的讀取或寫入位置是隨機分布的,如同在一個巨大的圖書館中隨機尋找不同位置的書籍。在隨機 IO 中,每次訪問內存都可能需要重新進行行地址預充電、打開行內存以及發送列地址等操作,這些額外的操作增加了內存訪問的延遲。例如,在數據庫系統中,當進行復雜的查詢操作時,可能需要隨機讀取內存中不同位置的數據記錄,這就會導致頻繁的隨機 IO 操作。由于每次隨機訪問都需要花費一定的時間來完成上述步驟,所以隨機 IO 的速度相對較慢,其性能往往受到行地址切換和列地址查找的影響。

為了更直觀地理解隨機 IO 和順序 IO 對性能的影響,我們可以以一個簡單的文件讀取操作為例。假設我們有一個大小為 1GB 的文件,存儲在內存中。如果采用順序 IO 的方式讀取這個文件,內存可以按照文件的存儲順序,連續地將數據讀取出來,可能只需要幾毫秒的時間就能完成整個文件的讀取。但如果采用隨機 IO 的方式,每次讀取一個隨機位置的數據塊,由于需要頻繁地進行內存尋址操作,讀取相同大小的文件可能需要幾十毫秒甚至更長的時間,這會顯著降低系統的響應速度。在實際的計算機應用中,許多程序和系統都需要根據不同的業務需求,合理地選擇隨機 IO 或順序 IO 方式,以達到最佳的性能表現。

三、內存 IO與操作系統

3.1用戶空間與內核空間的 “楚河漢界”

在操作系統的世界里,內存就像是一片廣闊的領土,被劃分為了兩個截然不同的區域:用戶空間和內核空間 。這兩個區域就如同楚河漢界一般,有著明確的界限和分工。

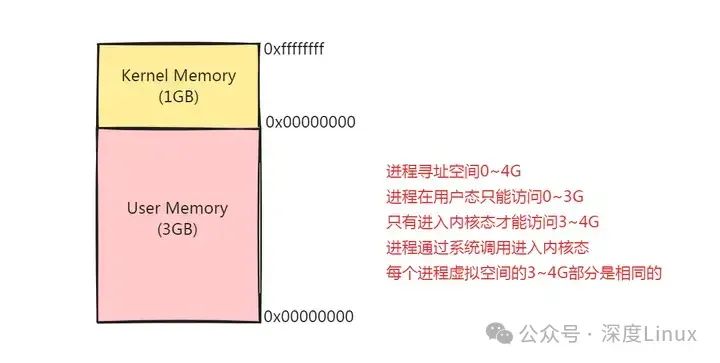

以 32 位操作系統為例,其尋址空間為 4GB(2 的 32 次方),這就好比是一個擁有 4GB 容量的大倉庫。操作系統將這個大倉庫一分為二,最高的 1GB 空間被劃分為內核空間,供操作系統內核使用;而剩下的 3GB 空間則分給了各個用戶進程,也就是用戶空間 。在 Linux 系統中,這種劃分尤為典型,內核空間就像是倉庫中一個戒備森嚴的特殊區域,只有操作系統內核這個 “管理員” 才有權限進入和操作,它可以訪問受保護的內存空間,也能夠直接與底層硬件設備進行交互。比如,當電腦需要讀取硬盤上的數據時,內核空間就會負責與硬盤控制器進行通信,安排數據的讀取工作。

而用戶空間則是普通應用程序的 “活動地盤”,像我們日常使用的辦公軟件、游戲、瀏覽器等應用程序,都運行在用戶空間中。這里的程序只能在規定的范圍內活動,它們不能直接訪問內核空間的數據,也不能隨意操作硬件設備。這就像是普通員工只能在自己的辦公區域內工作,不能隨意闖入管理員的專屬區域。用戶空間的存在,有效地保護了操作系統內核的安全,避免了應用程序因錯誤操作而導致系統崩潰的風險。

?盡管用戶空間和內核空間有著嚴格的界限,但它們并不是完全孤立的,在內存 IO 過程中,兩者需要密切協作。當應用程序需要進行 IO 操作,比如讀取文件或者向網絡發送數據時,它會向內核空間發起請求,內核空間接收到請求后,會利用自己的權限和資源,完成實際的 IO 操作,然后再將結果返回給用戶空間的應用程序。這種協作機制,確保了整個計算機系統的高效運行。

那為什么要這樣劃分出空間范圍呢?

也很好理解,畢竟操作系統身份高貴,太重要了,不能和用戶應用程序在一起玩耍,各自的數據都要分開存儲并且嚴格控制權限不能越界。這樣才能保證操作系統的穩定運行,用戶應用程序太不可控了,不同公司或者個人都可以開發,碰到坑爹的誤操作或者惡意破壞系統數據直接宕機玩完了。隔離后應用程序要掛你就掛,操作系統可以正常運行。

簡單說,內核空間?是操作系統?內核代碼運行的地方,用戶空間?是?用戶程序代碼運行的地方。當應用進程執行系統調用陷入內核代碼中執行時就處于內核態,當應用進程在運行用戶代碼時就處于用戶態。

同時內核空間可以執行任意的命令,而用戶空間只能執行簡單的運算,不能直接調用系統資源和數據。必須通過操作系統提供接口,向系統內核發送指令。

一旦調用系統接口,應用進程就從用戶空間切換到內核空間了,因為開始運行內核代碼了。

簡單看幾行代碼,分析下是應用程序在用戶空間和內核空間之間的切換過程:

復制

str = "i am qige" // 用戶空間

x = x + 2

file.write(str) // 切換到內核空間

y = x + 4 // 切換回用戶空間- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

上面代碼中,第一行和第二行都是簡單的賦值運算,在用戶空間執行。第三行需要寫入文件,就要切換到內核空間,因為用戶不能直接寫文件,必須通過內核安排。第四行又是賦值運算,就切換回用戶空間。

用戶態切換到內核態的3種方式:

- 系統調用。也稱為 System Call,是說用戶態進程主動要求切換到內核態的一種方式,用戶態進程使用操作系統提供的服務程序完成工作,比如上面示例代碼中的寫文件調用,還有像 fork() 函數實際上就是執行了一個創建新進程的系統調用。而系統調用的機制其核心還是使用了操作系統為用戶特別開放的一個中斷來實現。

- 異常。當CPU在用戶空間執行程序代碼時發生了不可預期的異常,這時會觸發由當前運行進程切換到處理此異常的內核相關程序中,切換到內核態,比如缺頁異常。

- 外圍設備的中斷。當外圍設備完成用戶請求的某些操作后,會向CPU發送相應的中斷信號,這時CPU會暫停執行下一條即將執行的指令轉而去執行與中斷信號對應的處理程序,如果當前正在運行用戶態下的程序指令,自然就發了由用戶態到內核態的切換。比如硬盤數據讀寫完成,系統會切換到中斷處理程序中執行后續操作等。

以上3種方式,除了系統調用是進程主動發起切換,異常和外圍設備中斷是被動切換的;查看 CPU 時間在 User Space 與 Kernel Space 之間的分配情況,可以使用top命令。它的第三行輸出就是 CPU 時間分配統計。

3.2系統調用:用戶與內核的 “通信使者”

那么,用戶空間的應用程序是如何與內核空間進行溝通和協作的呢?這就不得不提到系統調用(System Call),它就像是用戶與內核之間的 “通信使者”,負責傳遞雙方的請求和響應 。

system_call()片段

復制

...pushl %eax /*將系統調用號壓棧*/

SAVE_ALL

...

cmpl$(NR_syscalls), %eax /*檢查系統調用號

Jb nobadsys

Movl $(-ENOSYS), 24(%esp) /*堆棧中的eax設置為-ENOSYS, 作為返回值

Jmp ret_from_sys_call

nobadsys:

…

call *sys_call_table(,%eax,4) #調用系統調用表中調用號為eax的系統調用例程

movl %eax,EAX(%esp) #將返回值存入堆棧中

Jmp ret_from_sys_call- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

- 7.

- 8.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

- 13.

- 首先將系統調用號(eax)和可以用到的所有CPU寄存器保存到相應的堆棧中(由SAVE_ALL完成);

- 對用戶態進程傳遞過來的系統調用號進行有效性檢查(eax是系統調用號,它應該小于 NR_syscalls)

- 如果是合法的系統調用,再進一步檢測該系統調用是否正被跟蹤;

- 根據eax中的系統調用號調用相應的服務例程。

- 服務例程結束后,從eax寄存器獲得它的返回值,并把這個返回值存放在堆棧中,讓其位于用戶態eax寄存器曾存放的位置。

- 然后跳轉到ret_from_sys_call(),終止系統調用程序的執行。

SAVE_ALL宏定義

復制

#define SAVE_ALL

cld;

pushl %es;

pushl %ds;

pushl %eax;

pushl %ebp;

pushl %edi;

pushl %esi;

pushl %edx;

pushl %ecx;

pushl %ebx;

movl $(__KERNEL_DS),%edx;

movl %edx,%ds;

movl %edx,%es;- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

- 7.

- 8.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

- 13.

- 14.

- 將寄存器中的參數壓入到核心棧中(這樣內核才能使用用戶傳入的參數。)

- 因為在不同特權級之間控制轉換時,INT指令不同于CALL指令,它不會將外層堆棧的參數自動拷貝到內層堆棧中。所以在調用系統調用時,必須把參數指定到各個寄存器中

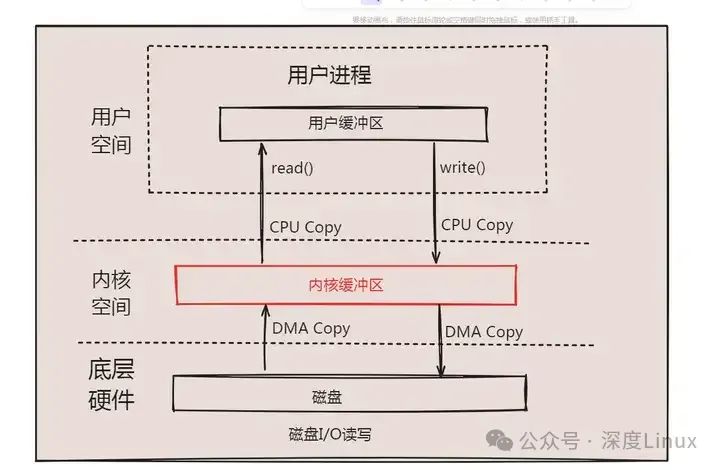

當用戶程序進行IO讀寫時,通常會依賴底層的read和write兩大系統調用。雖然不同操作系統中這兩個系統調用的名稱和形式可能略有差異,但它們的基本功能是一致的。在Linux 系統中,系統調用read用于從文件或設備中讀取數據,而 write 則用于將數據寫入文件或設備。

以讀取文件為例,當應用程序調用read系統調用時,它會向內核傳遞一些參數,比如文件描述符(用于標識要讀取的文件)、數據存儲的緩沖區地址以及要讀取的數據長度等 。內核接收到這些參數后,會根據文件描述符找到對應的文件,并從文件中讀取指定長度的數據。但這個讀取過程并不是直接將數據從物理設備(如磁盤)讀取到應用程序的內存中,而是先將數據讀取到內核緩沖區。內核緩沖區就像是一個臨時的數據中轉站,數據會在這里停留一段時間。然后,內核再將數據從內核緩沖區復制到應用程序的進程緩沖區(也就是用戶空間中應用程序指定的內存區域),這樣應用程序就成功地讀取到了文件中的數據 。

在這個過程中,系統調用起到了關鍵的橋梁作用。它實現了用戶空間與內核空間的數據交換,讓應用程序能夠借助內核的強大功能來完成各種 IO 操作。同時,系統調用也提供了一種安全的機制,確保應用程序只能按照規定的方式訪問內核資源,避免了非法訪問和操作帶來的安全隱患。例如,在 Windows 系統中,應用程序調用 WriteFile 函數進行文件寫入操作時,實際上也是通過系統調用將數據傳遞給內核,由內核負責將數據寫入磁盤。不同的操作系統可能會采用不同的方式來實現系統調用,比如在 x86 體系結構中,通常是通過中斷指令(如 INT 0x80)來觸發系統調用,而在現代的 64 位系統中,可能會使用更高效的 syscall 指令 。但無論采用何種方式,系統調用都是用戶空間與內核空間交互的重要途徑,對于內存 IO 以及整個計算機系統的運行都起著不可或缺的作用。

3.3 IO工作原理

無論是 Socket 還是文件的讀寫,用戶程序進行 IO 的操作時,用到的 read&write 兩個系統調用,都不負責數據在內核緩沖區和磁盤之間的交換;底層的讀寫交換,是由操作系統 kernel 內核完成的。

以磁盤 IO 為例:

- read 系統調用,并不是把數據直接從物理設備讀數據到內存;而是把數據從內核緩沖區復制到進程緩沖區;

- write 系統調用,也不是直接把數據寫入到物理設備;而是把數據從進程緩沖區復制到內核緩沖區。

四、內存IO的性能奧秘

4.1內存延遲:時間的枷鎖

在內存 IO 的世界里,內存延遲就像是套在數據傳輸速度上的 “枷鎖”,而 CL、tRCD、tRP、tRAS 這幾個參數,則是構成這把 “枷鎖” 的關鍵部件 。

CL(Column Address Latency),即列地址選通延遲,是內存時序中最為關鍵的參數之一,它就像一個短跑運動員起跑時的反應時間,代表了從內存控制器發出讀取命令到數據開始傳送之間的延遲時間。CL 的值越小,說明內存的反應速度越快,能夠更快地將數據傳遞給 CPU。例如,對于 DDR4 內存來說,常見的 CL 值可能在 15 - 20 之間,如果一款內存的 CL 值為 15,那么在同等條件下,它的數據傳輸速度就會比 CL 值為 20 的內存更快。

tRCD(Row Address to Column Address Delay),行地址傳輸到列地址的延遲時間,它是內存延遲的另一個重要組成部分。在內存的工作過程中,需要先激活行地址,然后才能訪問該行中的列地址,tRCD 就表示從接收到行地址信號后,到能夠訪問列地址之間所需等待的時鐘周期數。這個過程就好比你在圖書館找書,先找到了存放書籍的書架(行地址),然后還需要在書架上找到具體的某本書(列地址),而 tRCD 就是從找到書架到找到書之間所花費的時間。對于 DDR4 內存,tRCD 的值通常在 12 - 25 個時鐘周期左右,不同的內存規格和品牌,tRCD 的值會有所差異。

tRP(RAS Precharge Time),行預充電時間,它決定了內存從一次操作結束到下一次行激活開始之間的等待時間。當內存完成一次讀寫操作后,需要對行地址進行預充電,以便為下一次的訪問做好準備。這個過程類似于運動員在比賽前的熱身,雖然看似簡單,但卻是必不可少的環節。tRP 的時間長短以時鐘周期為單位,對于 DDR4 內存,tRP 一般在 10 - 20 個時鐘周期左右。如果 tRP 的值設置過長,會導致內存的訪問效率降低;而如果設置過短,可能會影響內存的穩定性。

tRAS(RAS Active Time),行激活時間,它表示行激活命令與預充電命令之間的最小時鐘周期數。tRAS 的值直接影響著內存的讀寫性能,一般來說,tRAS 的值會比其他幾個參數要大一些。例如,對于 DDR4 內存,tRAS 的值可能在 30 - 50 個時鐘周期之間。tRAS 的設置需要綜合考慮內存的頻率、穩定性以及其他時序參數等因素,如果 tRAS 設置不當,可能會導致內存無法正常工作或者出現數據錯誤。

在實際應用中,我們可以通過調整這些內存延遲參數來優化內存性能。比如,在 BIOS 中,有經驗的用戶可以手動設置 CL、tRCD、tRP、tRAS 等參數的值。一般來說,將這些參數的值設置得越低,內存的延遲就越小,性能也就越高。但是,過低的參數設置可能會導致內存的穩定性下降,甚至出現系統藍屏、死機等問題。因此,在優化內存延遲參數時,需要在性能和穩定性之間找到一個平衡點。同時,不同的主板和內存對參數的支持范圍也有所不同,在調整參數之前,最好先查閱主板和內存的說明書,了解其推薦的參數設置范圍。

4.2緩存與局部性原理:速度的秘密武器

為了突破內存延遲這把 “枷鎖” 對性能的限制,計算機系統引入了 CPU 緩存(L1、L2、L3),它就像是一把強大的 “秘密武器”,能夠顯著提升內存 IO 的性能 。

CPU 緩存是位于 CPU 和主內存之間的高速存儲區域,按照距離 CPU 核心的遠近和性能的高低,可分為 L1 緩存、L2 緩存和 L3 緩存 。L1 緩存集成在 CPU 核心內部,與處理器核心非常接近,速度最快,通常分為 L1 指令緩存(I-cache)和 L1 數據緩存(D-cache),分別用于存儲指令和數據,其容量相對較小,一般在幾十 KB 到幾百 KB 之間。L2 緩存可能集成在單個核心內部,或者與多個核心共享,速度比 L1 緩存稍慢,但仍然比主內存快很多,容量比 L1 緩存大,通常在幾百 KB 到幾 MB 之間。L3 緩存通常是一個較大的緩存,被整個 CPU 的所有核心共享,速度比 L1 和 L2 緩存慢,但比主內存快很多,容量最大,通常在幾 MB 到幾十 MB 之間 。

當 CPU 需要讀取數據時,會首先在 L1 緩存中查找,如果在 L1 緩存中找到了所需的數據(這被稱為緩存命中),那么 CPU 可以在極短的時間內獲取到數據,大大提高了數據訪問的速度。如果在 L1 緩存中沒有找到數據(緩存未命中),CPU 會接著在 L2 緩存中查找,若 L2 緩存也未命中,則繼續在 L3 緩存中查找。只有當 L1、L2、L3 緩存都未命中時,CPU 才會去主內存中讀取數據,而從主內存中讀取數據的速度要比從緩存中讀取慢得多,這就會導致內存 IO 的延遲增加。

那么,CPU 緩存為什么能夠如此有效地提升內存 IO 性能呢?這就要歸功于數據訪問的局部性原理。局部性原理主要包括時間局部性(Temporal Locality)和空間局部性(Spatial Locality) 。

時間局部性是指如果一個數據項被訪問,那么在不久的將來它很可能再次被訪問。例如,在一個循環結構中,循環變量和循環體內的數據會在每次迭代中被重復訪問。當 CPU 第一次訪問這些數據時,會將它們加載到緩存中,后續再次訪問時,就可以直接從緩存中獲取,而不需要再次訪問主內存,從而大大提高了數據訪問的速度。

空間局部性則是指如果一個數據項被訪問,那么與它相鄰的數據項也很可能在不久的將來被訪問。因為程序中的數據通常是按順序存儲和訪問的,尤其是在數組或列表等數據結構中。例如,在遍歷一個數組時,當 CPU 訪問數組中的某個元素時,它很可能緊接著會訪問該元素相鄰的下一個元素。利用空間局部性原理,CPU 在從主內存讀取數據時,會將該數據所在的一個數據塊(通常稱為緩存行,cache line)一起加載到緩存中,這樣當下次訪問相鄰數據時,就可以直接從緩存中獲取,減少了對主內存的訪問次數 。

為了更好地理解緩存和局部性原理的作用,我們可以通過一個簡單的例子來說明。假設我們有一個程序需要對一個大型數組進行求和操作。如果沒有 CPU 緩存,每次訪問數組中的元素時,CPU 都需要從主內存中讀取數據,由于主內存的訪問速度相對較慢,這個求和操作將會花費較長的時間。但是,有了 CPU 緩存之后,當 CPU 第一次訪問數組中的某個元素時,會將該元素所在的緩存行加載到緩存中,而緩存行中包含了該元素以及相鄰的一些元素。在后續的訪問中,CPU 可以直接從緩存中獲取這些相鄰元素的數據,大大提高了數據訪問的速度,從而加快了整個求和操作的執行效率。

在實際的計算機應用中,我們可以通過優化程序的內存訪問模式,充分利用緩存和局部性原理來提高系統的整體性能。比如,在編寫代碼時,盡量將頻繁訪問的數據和代碼放在一起,以提高時間局部性;對于數組等數據結構的訪問,盡量按照順序進行,以提高空間局部性。同時,一些高級編程語言和編譯器也會自動進行一些優化,以充分利用緩存和局部性原理,例如,編譯器會對循環進行優化,將循環體內的數據訪問盡可能地集中在一個較小的內存區域內,從而提高緩存的命中率 。

五、內存IO的應用與優化

5.1實際應用中的內存 IO

在數據庫系統中,內存 IO 扮演著至關重要的角色。以 MySQL 數據庫為例,當我們執行一條查詢語句時,數據庫首先會在內存中查找是否有所需的數據。如果數據在內存中(即緩存命中),那么數據庫可以快速地將數據返回給用戶,大大提高了查詢的響應速度。這是因為內存的訪問速度遠遠快于磁盤,從內存中讀取數據可以避免磁盤 IO 帶來的高延遲。

例如,在一個電商系統中,用戶查詢商品信息時,數據庫可以通過內存 IO 快速返回商品的名稱、價格、庫存等數據,讓用戶能夠迅速得到結果,提升了用戶體驗。但如果數據不在內存中(緩存未命中),數據庫就需要從磁盤中讀取數據,并將其加載到內存中,這個過程涉及到大量的磁盤 IO 操作,會顯著增加查詢的時間。因此,數據庫通常會使用緩存機制,如 InnoDB Buffer Pool,來盡可能地將熱點數據存儲在內存中,減少磁盤 IO 的次數,提高系統的整體性能 。

文件系統操作也離不開內存 IO 的支持。當我們在電腦上打開一個文件時,操作系統會先將文件的部分數據讀取到內存中,這樣后續對文件的讀取和修改操作就可以直接在內存中進行,而不需要頻繁地訪問磁盤。這不僅提高了文件操作的速度,還減少了磁盤的磨損。比如,我們在使用 Word 編輯文檔時,每一次的文字輸入、格式調整等操作,都是先在內存中進行處理,只有當我們保存文件時,操作系統才會將內存中的數據寫入磁盤。而且,文件系統還會利用內存緩存來提高文件訪問的效率,它會將最近訪問過的文件數據和元數據(如文件大小、創建時間、權限等)緩存到內存中,當再次訪問相同的文件時,可以直接從內存中獲取,避免了重復的磁盤讀取操作 。

在服務器端編程中,內存 IO 同樣發揮著關鍵作用。以 Web 服務器為例,當它接收到客戶端的請求時,需要快速地讀取和處理相關的數據,并將響應結果返回給客戶端。這就要求服務器能夠高效地進行內存 IO 操作,以應對大量的并發請求。例如,在一個高流量的電商網站中,服務器需要同時處理成千上萬的用戶請求,如商品瀏覽、下單、支付等操作。通過合理地利用內存 IO,服務器可以快速地讀取用戶請求數據,查詢數據庫獲取相關信息,然后將處理結果返回給用戶,保證了網站的流暢運行和快速響應。同時,服務器還可以使用內存緩存來存儲一些常用的數據,如熱門商品信息、用戶登錄狀態等,減少對數據庫的訪問壓力,提高系統的性能和吞吐量 。

5.2優化策略:提升內存 IO 性能的秘訣

為了充分發揮內存 IO 的優勢,提高計算機系統的性能,我們可以采用一系列的優化策略。

合理使用緩存是提升內存 IO 性能的重要方法之一。緩存就像是一個高速的數據存儲區域,它可以存儲經常訪問的數據,當再次需要這些數據時,可以直接從緩存中獲取,而不需要從速度較慢的內存或磁盤中讀取。除了前面提到的 CPU 緩存和數據庫緩存外,操作系統也提供了文件系統緩存。

在 Linux 系統中,文件系統緩存會將最近讀取或寫入的文件數據存儲在內存中,當應用程序再次訪問相同的文件時,操作系統可以直接從內存中提取數據,而無需再次訪問磁盤,從而大大降低了 IO 延遲,提高了系統的響應性能 。我們還可以在應用程序層面構建自己的緩存機制。比如,在一個基于 Java 開發的 Web 應用中,可以使用 Guava Cache 來緩存一些常用的數據,如用戶信息、配置參數等。通過設置合理的緩存策略,如緩存過期時間、最大緩存容量等,可以有效地提高數據的訪問速度,減少對數據庫和文件系統的 IO 壓力 。

優化數據結構也能顯著提升內存 IO 性能。不同的數據結構在內存中的存儲方式和訪問效率各不相同,選擇合適的數據結構可以減少內存的使用量和 IO 操作的次數。例如,在處理大量的鍵值對數據時,哈希表(Hash Table)是一種非常高效的數據結構。它通過哈希函數將鍵映射到一個特定的位置,從而實現快速的查找操作。相比于鏈表(Linked List)等其他數據結構,哈希表的查找時間復雜度平均為 O (1),大大提高了數據的訪問速度。這意味著在進行內存 IO 操作時,能夠更快地定位和讀取所需的數據,減少了 IO 延遲 。

再比如,在需要頻繁進行插入和刪除操作的場景中,動態數組(如 Java 中的 ArrayList)可能不是最佳選擇,因為每次插入或刪除元素時,可能需要移動大量的元素,導致內存IO開銷增大。而鏈表則更適合這種場景,因為鏈表的插入和刪除操作只需要修改指針,不需要移動大量的數據,從而減少了內存IO的操作次數 。

采用異步 IO 也是優化內存 IO 性能的有效手段。在傳統的同步 IO 模式下,當應用程序發起一個 IO 操作時,它會一直等待該操作完成,才能繼續執行后續的代碼。這就好比你去餐廳點餐,服務員在給你上菜之前,你只能干等著,不能做其他事情。而在異步 IO 模式下,應用程序發起 IO 操作后,可以繼續執行其他任務,當 IO 操作完成時,系統會通過回調函數或事件通知應用程序。這樣就提高了程序的并發性能,減少了 IO 操作對程序執行流程的阻塞 。

在 Node.js 中,其核心的異步 IO 模型使得它非常適合處理高并發的網絡應用。當 Node.js 應用程序發起一個文件讀取操作時,它不會等待文件讀取完成,而是繼續執行其他代碼,如處理其他網絡請求。當文件讀取完成后,系統會觸發一個回調函數,將讀取到的數據傳遞給應用程序進行后續處理。這種異步 IO 的方式,使得 Node.js 能夠在處理大量并發請求時,依然保持高效的性能 。

內存 IO 在數據庫讀寫、文件系統操作、服務器端編程等眾多實際應用場景中都起著不可或缺的作用。通過合理使用緩存、優化數據結構、采用異步 IO 等優化策略,我們可以有效地提升內存 IO 的性能,讓計算機系統運行得更加高效、流暢,為我們的工作和生活帶來更好的體驗 。

行業拓展

分享一個面向研發人群使用的前后端分離的低代碼軟件——JNPF。

基于 Java Boot/.Net Core雙引擎,它適配國產化,支持主流數據庫和操作系統,提供五十幾種高頻預制組件,內置了常用的后臺管理系統使用場景和實用模版,通過簡單的拖拉拽操作,開發者能夠高效完成軟件開發,提高開發效率,減少代碼編寫工作。

JNPF基于SpringBoot+Vue.js,提供了一個適合所有水平用戶的低代碼學習平臺,無論是有經驗的開發者還是編程新手,都可以在這里找到適合自己的學習路徑。

此外,JNPF支持全源碼交付,完全支持根據公司、項目需求、業務需求進行二次改造開發或內網部署,具備多角色門戶、登錄認證、組織管理、角色授權、表單設計、流程設計、頁面配置、報表設計、門戶配置、代碼生成工具等開箱即用的在線服務。

![[激光原理與應用-185]:光學器件 - BBO、LBO、CLBO晶體的全面比較](http://pic.xiahunao.cn/[激光原理與應用-185]:光學器件 - BBO、LBO、CLBO晶體的全面比較)

)

:樹與二叉樹)

—Vue3 路由V4》)