文章目錄

- 一、 題目描述

- 二、 核心思路:分而治之與遞歸構造

- 三、代碼實現與深度解析

- 四、 關鍵點與復雜度分析

- 五、拓展解法

- 單調棧解法

- 兩種解法對比

LeetCode 654. 最大二叉樹,【難度:中等;通過率:82.6%】,這道題的描述本身就是一份遞歸的構造方式,我們的任務就是將這份描述優雅地 翻譯成代碼;且思路類似 “由中序與前序/后序遍歷結果構建二叉樹”,參考:

- leetcode105深度解析:從前序與中序遍歷序列構造二叉樹

- leetcode106深度解析:從中序與后序遍歷序列構造二叉樹

一、 題目描述

給定一個不含重復元素的整數數組 nums。一個以此數組直接遞歸構建的 最大二叉樹 定義如下:

- 二叉樹的根是數組

nums中的最大元素 - 左子樹是通過數組中 最大值左邊部分 遞歸構造出的最大二叉樹

- 右子樹是通過數組中 最大值右邊部分 遞歸構造出的最大二叉樹

返回由 nums 構建的 最大二叉樹

示例:

示例 1:

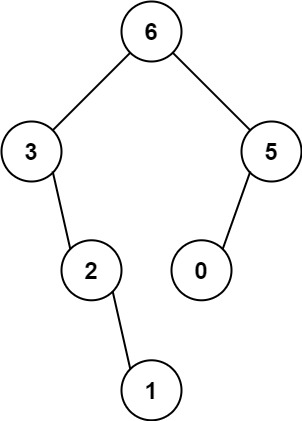

輸入: nums = [3,2,1,6,0,5]

輸出: [6,3,5,null,2,0,null,null,1]

解釋:

根節點是數組 [3,2,1,6,0,5] 中的最大值 6

左子樹是數組 [3,2,1] 構建出的最大二叉樹

右子樹是數組 [0,5] 構建出的最大二叉樹

示例 2:

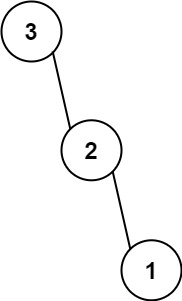

輸入: nums = [3,2,1]

輸出: [3,null,2,null,1]

二、 核心思路:分而治之與遞歸構造

題目的定義已經為我們指明了道路——遞歸。構建整棵樹的過程,和構建其任意子樹的過程,遵循著完全相同的規則,只是處理的數組范圍不同。這就是典型的“分而治之”思想

我們可以將構建過程分解為三步:

- 找到根節點:在當前需要處理的數組范圍內,找到最大值及其索引。這個最大值就是當前子樹的根節點

- 構建左子樹:對最大值左邊的子數組,遞歸地執行相同的構建過程,并將返回的根節點作為當前根節點的左孩子

- 構建右子樹:對最大值右邊的子數組,遞歸地執行相同的構建過程,并將返回的根節點作為當前根節點的右孩子

這個過程會一直持續下去,直到需要處理的子數組為空,此時返回 null,遞歸終止

三、代碼實現與深度解析

直觀解法就是定義一個輔助遞歸函數,該函數接收數組和需要處理的索引范圍 [left, right] 作為參數

class Solution {public TreeNode constructMaximumBinaryTree(int[] nums) {// 調用輔助遞歸函數,初始范圍為整個數組return build(nums, 0, nums.length - 1);}/*** 輔助遞歸函數:在指定的數組范圍 [left, right] 內構建最大二叉樹* @param nums 原始數組* @param left 當前處理范圍的左邊界(包含)* @param right 當前處理范圍的右邊界(包含)* @return 構建好的子樹的根節點*/private TreeNode build(int[] nums, int left, int right) {// 步驟 1: 定義遞歸終止條件// 如果左邊界大于右邊界,說明當前范圍為空,無法構建節點if (left > right) {return null;}// 步驟 2: 在當前范圍 [left, right] 內找到最大值的索引int maxIndex = -1;int maxValue = Integer.MIN_VALUE;for (int i = left; i <= right; i++) {if (nums[i] > maxValue) {maxValue = nums[i];maxIndex = i;}}// 步驟 3: 創建根節點TreeNode root = new TreeNode(maxValue);// 步驟 4: 遞歸構建左子樹// 左子樹的范圍是 [left, maxIndex - 1]root.left = build(nums, left, maxIndex - 1);// 步驟 5: 遞歸構建右子樹// 右子樹的范圍是 [maxIndex + 1, right]root.right = build(nums, maxIndex + 1, right);// 步驟 6: 返回當前構建好的根節點return root;}

}

四、 關鍵點與復雜度分析

- 遞歸函數的定義:

build(nums, left, right)的定義非常關鍵。它清晰地界定了每次遞歸需要處理的子問題——在nums數組的[left, right]區間內構建最大二叉樹 - 尋找最大值:在每個遞歸步驟中,核心操作都是遍歷當前子數組以找到最大值。這是主要的耗時部分

- 時間復雜度:在最壞的情況下(例如,數組是升序或降序排列的),樹會退化成一個鏈表。每次尋找最大值的操作都需要掃描近乎整個子數組,總的時間復雜度為 O(N) + O(N-1) + … + O(1) = O(N2)

- 空間復雜度:空間開銷主要來自遞歸調用棧。棧的深度取決于樹的高度 H。在最壞情況下(退化為鏈表),樹的高度為 N,因此空間復雜度為 O(N)。在平均情況下(樹比較平衡),高度為 O(log N),空間復雜度為 O(log N)

五、拓展解法

這道題的樸素遞歸解法時間復雜度是 O(N2),有沒有優化的可能呢?

答案是肯定的。瓶頸在于每次都需要線性掃描來尋找最大值。如果我們能用更高效的方式在數組的一個區間內找到最大值,就能優化性能。例如,使用單調棧可以在 O(N) 的時間內完成整個構建過程。但這需要更復雜的邏輯,因為它將樹的構建過程從 “遞歸分解” 變為了 “迭代構建”,參考代碼如下:

單調棧解法

class Solution {public TreeNode constructMaximumBinaryTree(int[] nums) {if (nums == null || nums.length == 0) {return null;}// 使用數組(刷題環境顯然需要追求極致性能,別用Stack)模擬棧// 存儲 TreeNode 引用// 棧的大小最大為 nums.lengthTreeNode[] stack = new TreeNode[nums.length];int top = -1; // 棧頂指針,初始化為 -1 表示棧空for (int num : nums) {TreeNode node = new TreeNode(num); // 創建當前節點// 步驟 1: 處理棧頂元素 (pop)// 如果棧不為空,且棧頂元素的值小于當前節點的值// 那么棧頂元素應該成為當前節點的左孩子while (top != -1 && stack[top].val < node.val) {node.left = stack[top]; // 棧頂元素成為當前節點的左孩子top--; // 彈出棧頂元素}// 步驟 2: 連接當前節點的右孩子 (peek)// 如果棧不為空,且棧頂元素的值大于當前節點的值// 那么當前節點應該成為棧頂元素的右孩子if (top != -1) {stack[top].right = node; // 當前節點成為棧頂元素的右孩子}// 步驟 3: 當前節點入棧 (push)top++;stack[top] = node;}// 循環結束后,棧底(即 stack[0])的元素就是整棵樹的根節點// 因為它是最后一個入棧的,且沒有比它更大的元素讓它彈出或成為右孩子return stack[0]; }

}

兩種解法對比

| 遞歸構建 (樸素、直觀解法) | 單調棧 (O(N) 優化解法) | |

|---|---|---|

| 核心思路 | 分而治之:找到當前范圍最大值作為根,遞歸處理左右子數組 | 利用結構:通過維護一個單調遞減棧,一次遍歷確定每個節點的左右孩子 |

| 構建過程 | 1. 遍歷當前子數組找最大值 2. 創建根節點 3. 遞歸構建左子樹 4. 遞歸構建右子樹 | 1. 遍歷數組元素,創建節點 curr2. 棧頂小于 curr,彈出并作為 curr 的左孩子3. 棧頂大于 curr,curr 作為棧頂的右孩子4. curr 入棧 |

| 時間復雜度 | O(N2):每次遞歸都可能線性掃描子數組找最大值 | O(N):每個元素最多入棧一次、出棧一次,哈希表操作平均 O(1) |

| 空間復雜度 | O(N):遞歸棧深度最壞為 N (退化為鏈表) | O(N):棧中最多存儲 N 個節點 (最壞情況) |

| 代碼可讀性 | 高:與題目定義高度吻合,直觀易懂 | 中等/低:邏輯較為抽象,需要理解單調棧的特性和指針連接規則 |

| 理解難度 | 較低,適合初學者入門遞歸 | 較高,需要對棧、樹結構和相對大小關系有深入理解 |

| 底層實現 | 遞歸函數調用棧 | 通常使用數組 或 Deque (如 ArrayDeque) 模擬棧;不建議使用Stack |

| 缺點 | 效率低,可能導致超時 | 邏輯復雜,不易一次性寫對 |

)

常用按鈕控件PushButton RadioButton CheckButton Tool Button)

)