歷史災害文獻分析方法論的研究,是連接過去與未來的關鍵橋梁。通過對古籍、方志、檔案等非結構化文本的系統性挖掘與量化分析,不僅能夠重建千年尺度的災害事件序列(如臺風、洪旱等),彌補儀器觀測數據的時空局限性,更可揭示極端氣候事件的演變規律及其與社會系統的互動機制。這一領域的方法論創新(如大語言模型、時空建模等)直接決定了歷史氣候數據的可靠性、可比性和應用價值,既為現代災害風險評估提供長周期參照,也為理解氣候變化與人類適應策略的辯證關系奠定科學基礎,具有重要的學術意義和現實防災價值。

? 人工智能賦能歷史災害研究新視角

隨著人工智能技術的迅猛發展,大語言模型(如GPT、BERT等)在自然語言處理領域取得了突破性進展。這些模型尤其擅長分析非結構化文本數據,不僅大幅提升了文本處理的效率與深度,更為傳統歷史災害研究開辟了全新路徑,助力學者揭示歷史事件中隱藏的規律與關聯。

◆ 教程特色與核心內容

本教程創新性地融合文本分析技術與歷史災害研究:

基礎理論與實踐:系統介紹大模型驅動的文本分析方法,指導學生將非結構化文獻轉化為結構化數據,掌握核心研究工具;

歷史災害量化分析:以“海南島千年臺風序列重建”為典型案例,演示如何從古代文獻中提取氣候變化關鍵信息;

跨學科思維培養:引導學生探究長時間尺度氣候變化與極端事件的關聯,搭建自然科學與人文研究的橋梁。

? 設計亮點

理論與實操并重:涵蓋從模型原理到實戰應用的全流程,強化學生動手能力;

古今技術對話:既挖掘古代文獻中的氣候變遷線索,也探索現代AI技術的革新價值;

受眾廣泛:適合氣候史、文本挖掘、防災減災等領域的跨學科學習者,助力前沿研究與實際應用。

專題一 方法: 歷史災害文獻分析方法論

1、災害敘事文本量化轉化原理

2、歷史文獻挖掘與數字化技術

3、文本關鍵詞提取與指標體系建立

專題二 臺風案例

1、臺風災害強度評估體系

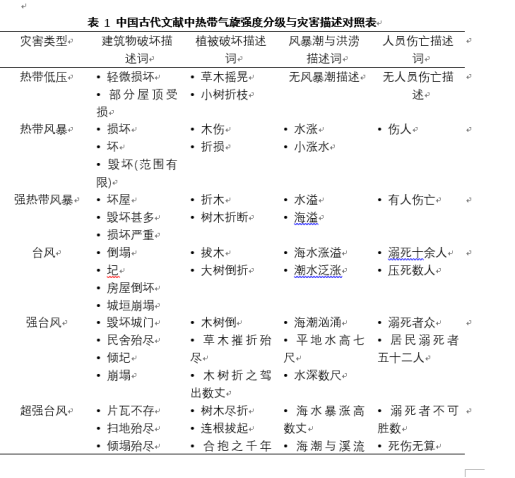

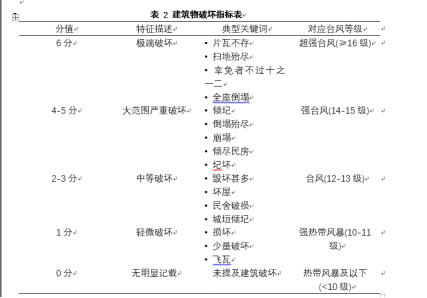

①歷史臺風等級分類體系構建

②量化指標設計(建筑物破壞、植被損失、人員傷亡、風暴潮與洪澇等)

③災害綜合強度指數計算方法

2、歷史地理空間重建技術

①古今地名對應關系建立

②空間分布數據可視化方法

3、千年尺度臺風活動演變分析

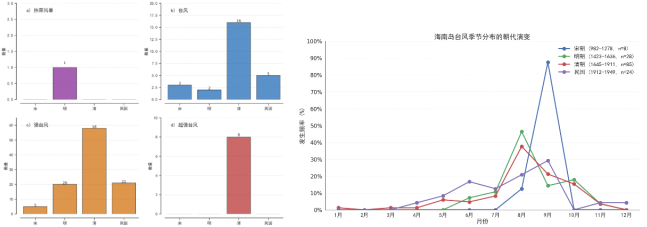

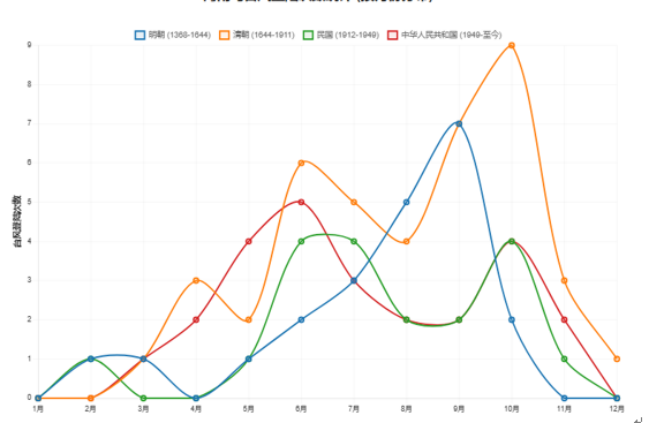

①臺風季節性分布變化特征研究

②臺風強度長期變化趨勢分析

③臺風空間分布模式演變研究

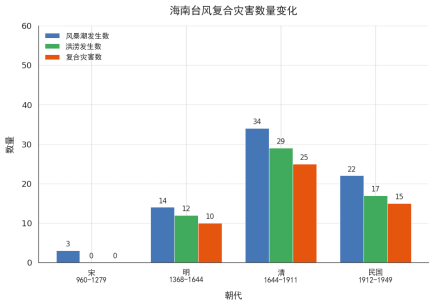

4、復合災害分析方法

①多災種耦合事件識別方法

②復合災害時空特征研究

③氣候背景變化與復合災害關系分析

專題三 干旱案例

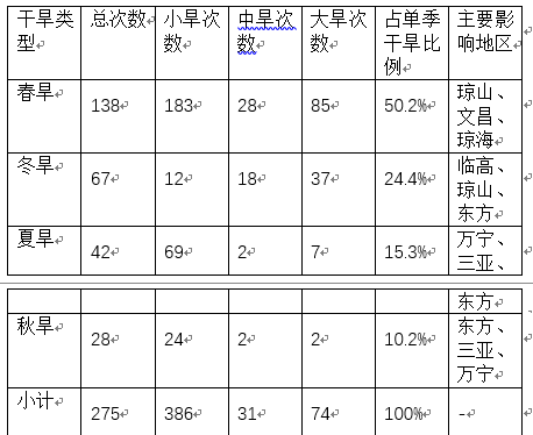

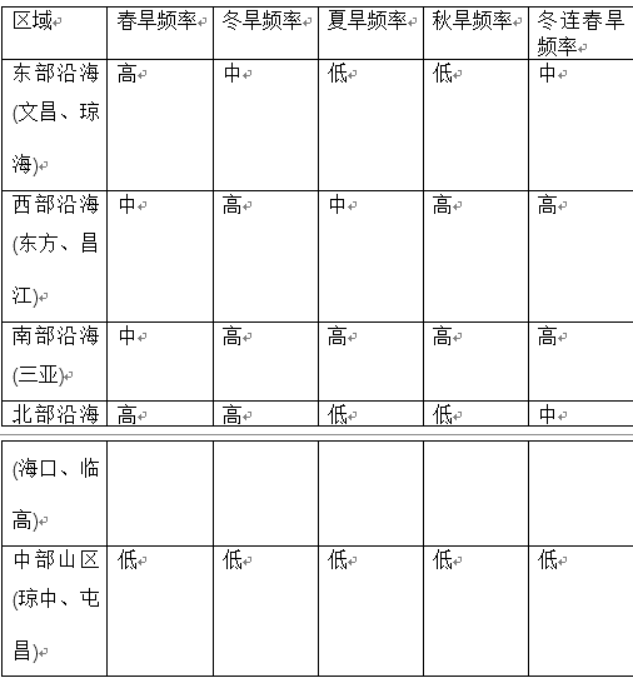

1、不同干旱強度統計

2、不同地點干旱強度統計

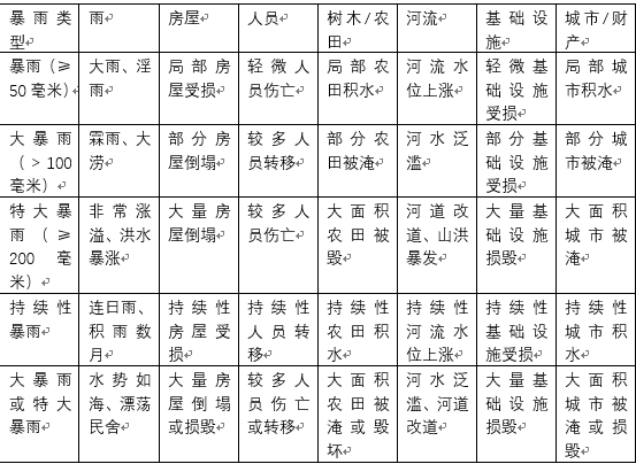

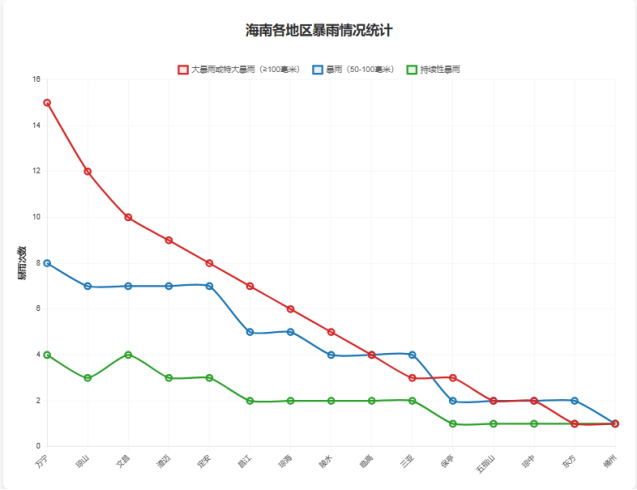

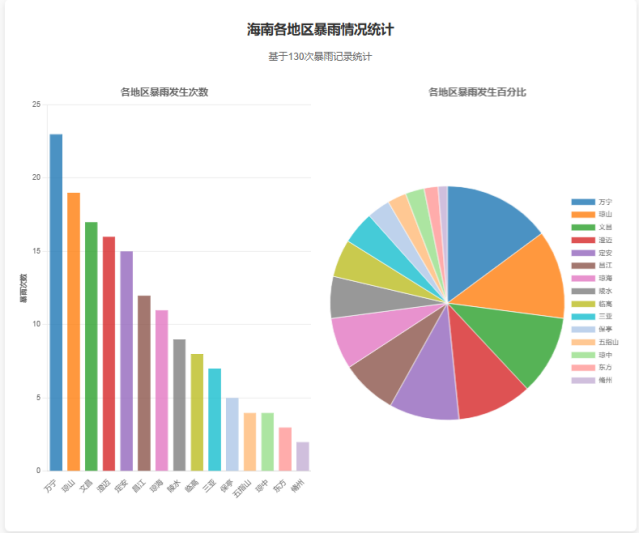

專題四 暴雨案例

1、不同時間暴雨次數統計

2、不同地點暴雨頻數統計

★ 點 擊 下 方 關 注,獲取海量教程和資源!

↓↓↓

自適應調整,附代碼下載鏈接)

)

簡易template)

)

項目)