閱讀導航

- 引言

- 一、確認應答(ACK)機制

- 1. 成功接收

- 2. 過程中存在丟包

- 3. 引入序列號

- (1)序列號的定義

- (2)序列號的作用

- (3)序列號的工作原理

- (4)序列號和確認應答號

- 二、超時重傳機制

- 1. 超時重傳機制的作用

- 2. 超時重傳機制的工作原理

- 3. 超時重傳機制的優化

- 4. 超時重傳機制的影響

- 溫馨提示

引言

在上一篇文章中,我們深入探討了TCP協議的傳輸層,詳細解析了TCP協議段的格式,包括它的頭部結構和各字段的功能。通過這一過程,我們對TCP如何確保數據的可靠傳輸有了初步的了解。現在,讓我們繼續我們的探索之旅,進一步揭開TCP協議的神秘面紗,深入了解其通信機制。讓我們一起走進TCP協議的通信世界,探索其背后的技術細節和實現原理。

一、確認應答(ACK)機制

TCP(傳輸控制協議)是一種面向連接的、可靠的、基于字節流的傳輸層通信協議。在TCP中,確認應答(ACK)機制是確保數據可靠性的核心組成部分。

1. 成功接收

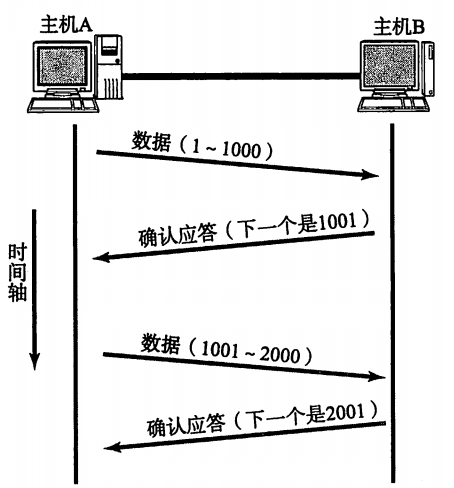

?當主機A向主機B發送數據時,一旦數據到達主機B,主機B將向主機A發送一個確認應答,以表明數據已被成功接收。下面是這一過程的詳細步驟:

-

數據發送:主機A將數據分割成TCP段,每個段都包含一個序列號,表示數據的順序。

-

發送數據段:主機A將這些TCP段發送到主機B。

-

接收數據段:主機B接收到來自主機A的TCP段。

-

生成ACK:主機B生成一個ACK段,其中包含一個確認應答號。這個確認應答號通常等于主機B期望接收的下一個TCP段的序列號。

-

發送ACK:主機B將ACK段發送回主機A。

-

確認接收:主機A接收到來自主機B的ACK后,知道之前發送的數據已經被成功接收。

2. 過程中存在丟包

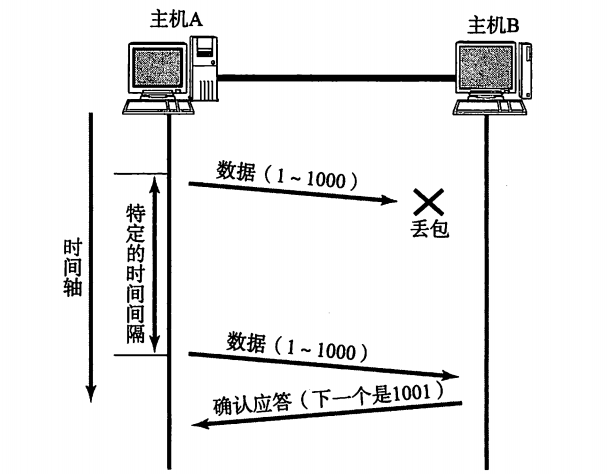

在TCP協議中,數據的可靠傳輸依賴于接收端發送的確認應答(ACK)。發送端在數據發出后,會進入等待狀態,以期收到接收端的確認信號。一旦接收到確認,即表示數據已安全到達目的地。相反,如果在指定的等待時間內未收到任何確認,發送端將推斷數據可能未被成功接收,從而觸發重發機制。

如果主機A發送的數據因網絡擁堵等原因未能成功傳輸至主機B,導致數據丟失,主機A將無法接收到主機B的確認信號。在這種情況下,主機A會在設定的時間間隔內等待確認應答。若在這段時間內仍未收到任何確認,主機A將采取行動,重新發送丟失的數據。

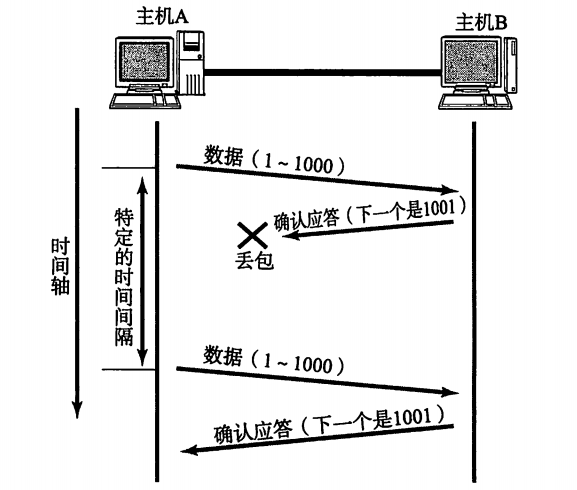

即使發送端未收到確認應答,這并不一定表示數據包丟失。有時數據可能已經到達接收端,但確認信號在返回過程中丟失。這會導致發送端在未收到及時的ACK時,誤判數據未成功傳輸,并因此重新發送數據。

當主機B向主機A發送的確認應答因網絡問題在途中丟失,主機A將無法收到這一信號。主機A會設定一個等待期,如果在這段時間內沒有收到確認應答,它將認為數據未被成功接收,并重新發送數據。與此同時,主機B在實際接收到數據后,如果再次收到相同的數據包,它將識別出這是一次重復傳輸,并不會再發送確認應答,以避免不必要的通信。

3. 引入序列號

為了解決上面的問題,確認應答(ACK)機制引入了序列號,它用于確保數據的有序傳輸和完整性。

(1)序列號的定義

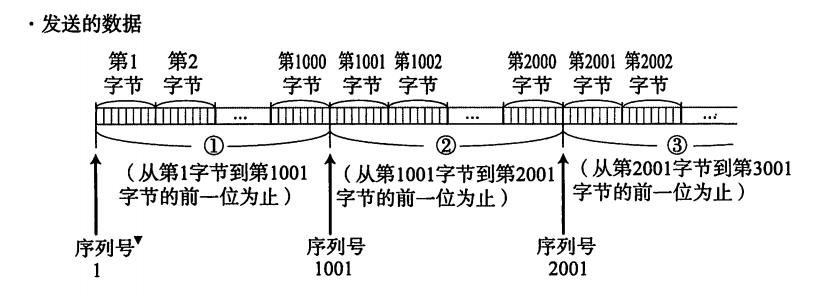

序列號是TCP段中的一個重要字段,用于標識該段數據在字節流中的位置。每個TCP段的序列號都是唯一的,它從0開始,并且隨著數據的發送而遞增。

(2)序列號的作用

- 確保有序傳輸:序列號確保數據按照發送的順序被接收方接收。接收方可以根據序列號將數據重新組裝成原始的字節流。

- 允許數據重排:如果數據在傳輸過程中出現亂序,接收方可以根據序列號對數據進行重新排序。

- 檢測丟失的數據:如果接收方收到的序列號不是期望的下一個序列號,它知道數據在傳輸過程中丟失了。

- 觸發重傳機制:發送方可以根據接收方的ACK報文中的確認號來確定哪些數據需要重傳。

(3)序列號的工作原理

- 初始化序列號(ISN):當TCP連接建立時,發送方隨機生成一個初始序列號(ISN),用于第一個數據段的序列號。

- 序列號遞增:隨著數據的發送,序列號會遞增。例如,如果發送方發送了100字節的數據,那么下一個數據段的序列號將是100+1。

- 序列號回繞:序列號是一個32位的無符號整數,當序列號達到最大值(2^32-1)時,它會回繞到0,重新開始計數。

- 序列號與確認號的關系:接收方在發送ACK報文時,會將期望接收的下一個數據段的序列號作為確認號發送給發送方。

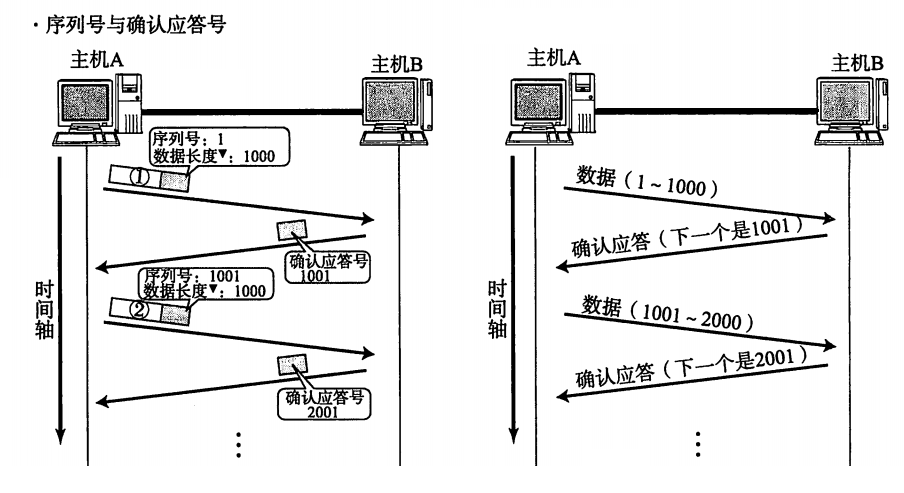

(4)序列號和確認應答號

序列號是TCP協議中確保數據有序傳輸和完整性的關鍵機制之一。通過序列號,TCP能夠實現可靠的數據傳輸,即使在網絡條件不理想的情況下也能保持數據的完整性。

二、超時重傳機制

超時重傳是指當TCP發送方在發送數據后,在預期的時間內沒有收到接收方的確認應答(ACK),則會認為該數據段在傳輸過程中丟失或損壞,從而觸發重新發送該數據段的過程。

1. 超時重傳機制的作用

- 確保數據完整性:通過重傳丟失或未被確認的數據,確保所有數據都能被接收方正確接收。

- 適應網絡狀況:網絡狀況可能隨時變化,超時重傳機制允許TCP根據當前的網絡狀況調整重傳策略。

2. 超時重傳機制的工作原理

- 設置超時時間(RTO, Retransmission Timeout):發送方為每個未被確認的數據段設置一個超時計時器。超時時間的確定通常基于往返時間(RTT, Round-Trip Time)的估計。

- 監控ACK:發送方持續監控接收方發回的ACK。如果收到的ACK確認了數據段,超時計時器會重置;如果沒有收到預期的ACK,計時器繼續倒計時。

- 超時觸發重傳:當超時計時器到達0時,如果相應的數據段仍未被確認,發送方會認為該數據段丟失,并重新發送該數據段。

- 調整超時時間:TCP會根據網絡狀況動態調整超時時間。例如,如果連續發生超時,TCP可能會增加超時時間,以減少不必要的重傳。

3. 超時重傳機制的優化

- 快速重傳(Fast Retransmit):除了超時重傳外,TCP還實現了快速重傳機制。如果接收方收到一個數據段,但后續的數據段丟失,它會發送重復的ACK來指示發送方。發送方收到三個相同的ACK時,會立即重傳丟失的數據段,而不必等待超時。

- 有限重傳:為了防止無限重傳,TCP通常會限制重傳次數。如果數據段在多次重傳后仍未被確認,TCP可能會放棄重傳,并報告錯誤給應用層。

- 擁塞控制:超時重傳是擁塞控制算法的一部分。當發生超時時,TCP可能會認為網絡擁塞,并采取措施減少發送速率,以減輕網絡負擔。

4. 超時重傳機制的影響

- 性能:超時重傳可能會影響TCP連接的性能,特別是在網絡狀況不佳時。重傳會增加延遲和額外的網絡負載。

- 可靠性:盡管超時重傳可能會影響性能,但它確保了數據的可靠傳輸,即使在網絡條件不理想的情況下。

溫馨提示

感謝您對博主文章的關注與支持!如果您喜歡這篇文章,可以點贊、評論和分享給您的同學,這將對我提供巨大的鼓勵和支持。另外,我計劃在未來的更新中持續探討與本文相關的內容。我會為您帶來更多關于Linux以及C++編程技術問題的深入解析、應用案例和趣味玩法等。如果感興趣的話可以關注博主的更新,不要錯過任何精彩內容!

再次感謝您的支持和關注。我們期待與您建立更緊密的互動,共同探索Linux、C++、算法和編程的奧秘。祝您生活愉快,排便順暢!

基本原理)

![[Redis]哨兵機制](http://pic.xiahunao.cn/[Redis]哨兵機制)

)