1 英偉達的數字孿生地球

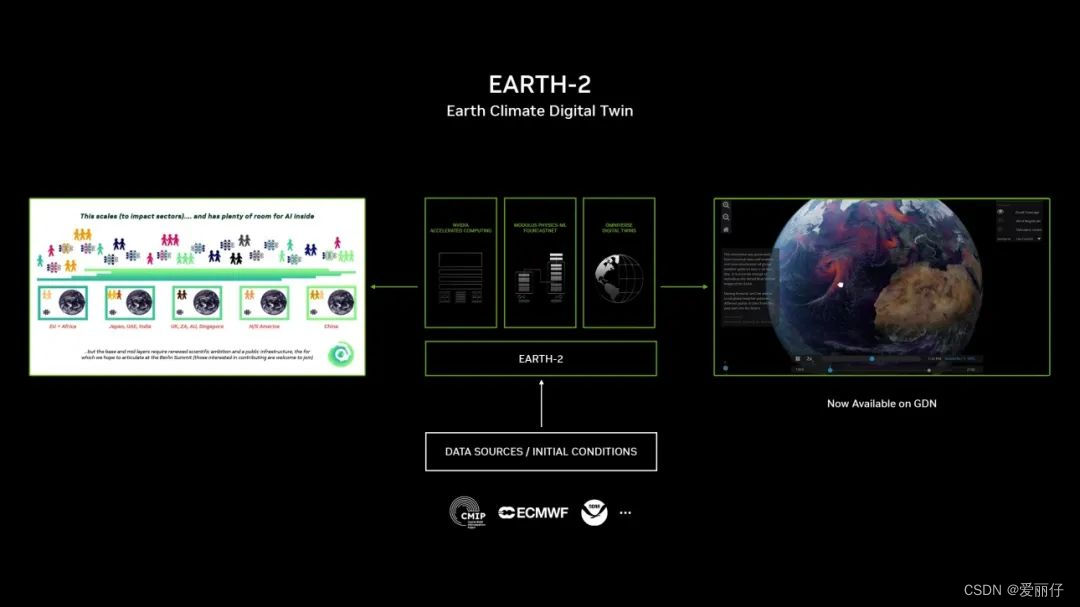

Earth-2是一個全棧式開放平臺,包含:ICON 和 IFS 等數值模型的物理模擬;多種機器學習模型,例如 FourCastNet、GraphCast 和通過 NVIDIA Modulus 實現的深度學習天氣預測 (DLWP);以及通過 NVIDIA Omniverse? 進行的數據聯合和可視化。Earth-2 在 NVIDIA DGX GH200、HGX H100 和 OVX 超級計算機上運行,可以通過交互式高分辨率模擬加速氣候和天氣預測的速度并提高預測精確度。

或許有人覺得氣候模擬并不新鮮,畢竟學術圈專門做氣候模擬的人就很多。然而,Earth-2真正厲害的地方在于能夠以2公里的空間分辨率精確預測天氣,而且計算效率遠超傳統模型。Earth-2 未來還將支持超本地預測,能夠模擬建筑物周圍的氣流,在氣象局的測試結果中,能夠以 10 米的精確值預測臺風登陸點,號稱可以幫助有關部門和公司精確預見未來,防止極端天氣的影響。

近年來,極端氣候現象變得日益頻繁,我們經常能從新聞中得知某地區遭受氣象災害的消息。為了有效預防和減輕災害,國家在易受災地區不斷投入專項資金,這些措施既包括城市防洪排澇,也涵蓋了更廣泛的流域治理工作,而這其中與我們這個行業相關的就是各種水利平臺。相信大家都看過很多所謂的淹沒分析,即模擬強降雨或者洪水導致的淹沒范圍和程度。GIS中的淹沒分析最初是基于DEM數據,模擬廣域范圍的淹沒過程,本身也有一定的水文模型在背后支撐。相比之下,現在各種平臺中的淹沒分析,則只是簡單的做了一段動畫,讓水平面從低到高不斷增長,用戶看著場景中的水面不斷升高,似乎像那么一回事兒。

所謂仿真是對現實世界的模擬,而可視化只是將模擬結果進行展示的一種手段。跳過模擬的計算過程,只做可視化的不是仿真,是動畫!

2?數字孿生三步走

精確的模擬仿真離不開在計算機中搭建一個虛擬的環境,用如今的話說,就是要建立現實世界的數字孿生。大家都知道數字孿生的概念,但是數字孿生作為一個新興的事物,理應有一個發展過程,而不是想著一步到位。近來看到一篇論文將數字孿生分為三個階段,我覺得非常有啟發性,以下和大家分享:

(1)數字模型

數字模型是對現有或計劃中的物理對象的數字化表示,它不使用任何形式的自動化數據交換在物理對象和數字對象之間。這種數字化表示可能包括對物理對象或多或少全面的描述。這些模型可能包括但不限于計劃中的工廠的仿真模型、新產品的數學模型,或任何其他物理對象的模型,它們不使用任何形式的自動數據集成。現有的物理系統的數據可能仍在使用中,用于開發這樣的模型,但所有數據交換都是以手動方式進行的。物理對象狀態的變化不會直接影響數字對象,反之亦然。

(2)數字影子

根據數字模型的定義,如果存在一個自動化的單向數據流,從現有物理對象的狀態流向數字對象,那么這種組合可能被稱為數字影子。物理對象狀態的變化會導致數字對象狀態的變化,但反過來則不成立。

(3)數字孿生

如果進一步地,現有物理對象與數字對象之間的數據流在兩個方向上都完全集成,那么這種組合可能被稱為數字孿生。在這種情況下,數字對象也可能作為物理對象的控制實例。也可能存在其他對象,無論是物理的還是數字的,它們會誘導數字對象狀態的變化。物理對象狀態的變化直接導致數字對象狀態的變化,反之亦然。

上面三個階段的區別非常清晰易懂,現在絕大多數所謂的數字孿生城市平臺都屬于第一類,即數字模型;范圍小一點的廠區、園區平臺則接入了一定的傳感器,能夠獲取部分物理對象的實時狀態,算是實現了數字影子的階段;至于第三階段,目前只能說寥寥。

3 為了孿生而孿生

從上面的定義來看,要在城市尺度實現第三階段的數字孿生,簡直是天方夜譚。從各地的落地項目來看,最終也就停留在第一階段,甚至連第一階段都未達到,因為很多平臺建好后也就沒有任何數據交換,成為純粹的可視化平臺。

最近在網上看到一篇論文,標題非常夸張《 Comprehensive analysis of digital twins in smart cities: a 4200?paper bibliometric study》,即作者在4200篇文獻的基礎上深刻分析了數字孿生在智慧城市中應用。文章洋洋灑灑寫了54頁,其中一部分列舉了很多數字孿生在智慧城市中的應用場景,具體如下圖所示:

看完文章的介紹,我有一個非常有意思的發現。國外做數字孿生是從一個行業出發,基于某個行業的問題,比如規劃、交通行業,然后用數字孿生來解決問題,即把數字孿生當作工具。回到國內來說,則是更傾向于先做好整個城市的數字模型(從前面的分類來看,這不是數字孿生),然后想著如何在其上面做應用,遺憾的是大多數情況下是沒人用,也可能是有人想用卻發現不好用,甚至沒法用。

?

。)

及物聯網網絡協議面試題及參考答案(2萬字長文))