目錄

一、機制設計核心邏輯

二、4 個評審點智能體機制詳解

(一)立項決策(ATI)智能體機制

1. 知識調用與匹配

2. 評審校驗流程

3. 異常處理

(二)投標決策(ATB)智能體機制

1. 知識驅動與時效性

2. 方案校驗與優化

3. 投標策略優化

(三)簽約決策(ATC)智能體機制

1. 知識錨定與追溯

2. 合同條款校驗

3. 風險熔斷機制

(四)變更決策(ATAC)智能體機制

1. 知識支撐與案例關聯

2. 變更影響評估

3. 變更決策與知識沉淀

三、跨智能體協同機制

四、預期價值

一、機制設計核心邏輯

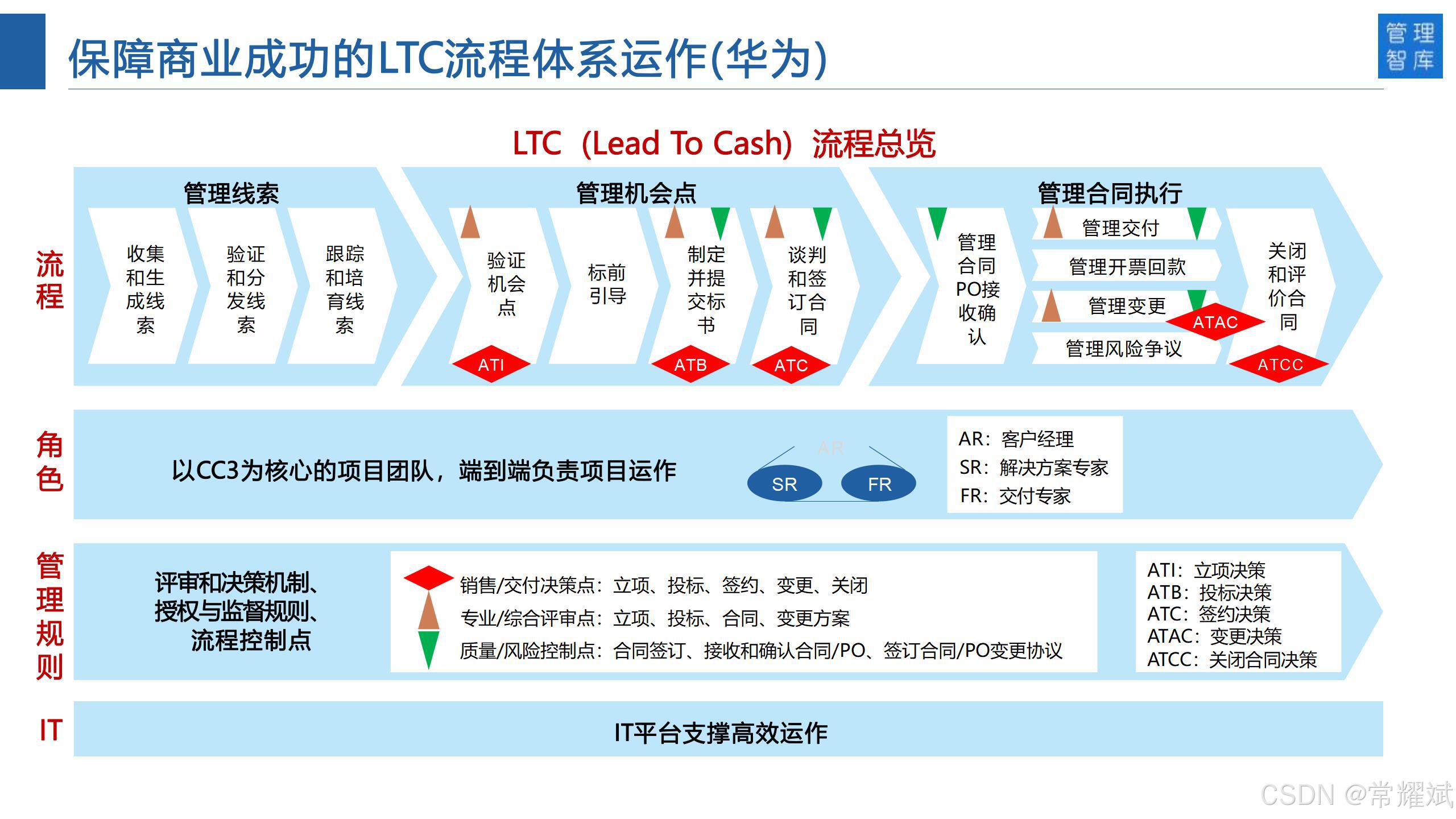

結合華為 LTC(Lead To Cash)流程 “從線索到現金” 的全流程閉環管理理念,針對立項(ATI)、投標(ATB)、簽約(ATC)、變更(ATAC)?4 個核心評審點,以軟件項目研發管理知識庫(設計、質量、安全、產品要求)為支撐,設計智能體協同機制,實現評審的自動化、標準化與知識化,保障軟件項目從商機到交付的商業成功。

二、4 個評審點智能體機制詳解

(一)立項決策(ATI)智能體機制

1. 知識調用與匹配

核心知識源:軟件項目研發管理知識庫中 “立項準入標準”,包括:

設計要求:目標系統架構初步可行性(如是否符合微服務架構適配場景、技術棧選型規范)。

質量要求:同類項目歷史質量基線(如概念階段缺陷預判指標,核心功能設計缺陷率≤5%)。

安全要求:基礎安全架構底線(如用戶數據傳輸加密方案必須包含)。

產品要求:目標用戶核心需求映射標準(如 To B 軟件需包含 “多租戶權限隔離” 需求)。

匹配邏輯:采用 “場景 + 關鍵詞” 算法,例如評審 “電商軟件立項方案” 時,自動匹配知識庫中 “電商類軟件設計要求”“交易數據安全規范” 等場景化知識,確保與實際業務場景對齊。

2. 評審校驗流程

基礎合規層:自動檢查立項材料是否覆蓋核心要素:

設計:是否明確技術棧(如 Java/Go)、是否符合 “高內聚低耦合” 初步設計要求。

質量:是否包含 “立項階段質量風險預判清單”(如并發量預估不足風險)。

安全:是否提及 “數據分類分級初步方案”(如用戶支付數據屬核心安全數據)。

產品:是否對齊 “目標用戶核心訴求清單”(如 C 端用戶 “頁面加載速度<3 秒” 要求)。

風險評估層:調用知識庫 “軟件立項階段高頻風險庫”(如技術棧兼容性風險、需求邊界模糊風險),結合方案生成 “風險熱力圖”,例如 “采用未成熟開源框架” 時,關聯知識庫中 “同類框架導致后期維護成本上升 30%” 的歷史案例。

決策輔助層:自動關聯知識庫中 “同類軟件立項通過案例”,若當前方案存在 “未考慮用戶隱私安全設計” 等歷史未通過問題,自動高亮并推送 “隱私安全補充設計模板”。

3. 異常處理

若方案缺失某類知識要求(如未提及安全設計),自動觸發 “知識補全提示”,推送知識庫中 “軟件立項階段安全設計最小集”(如身份認證、數據脫敏基礎方案)。

若方案與知識庫要求沖突(如設計要求 “模塊化拆分” 但方案采用單體架構),生成 “沖突分析報告”,包含沖突點、知識庫依據及調整建議(如參考 “單體轉模塊化項目過渡方案”)。

(二)投標決策(ATB)智能體機制

1. 知識驅動與時效性

核心知識源:知識庫中 “投標方案編制規范”“近 1 年軟件項目投標成功案例庫”“競爭對手投標策略分析庫”,以及:

設計要求:投標方案與客戶需求的設計匹配度標準(如架構設計響應客戶需求的覆蓋率≥90%)。

質量要求:投標方案中質量承諾的可行性(如缺陷率承諾需符合歷史項目基線)。

安全要求:投標方案中安全方案的合規性(如是否滿足等保 2.0 相關要求)。

產品要求:投標方案中產品功能與客戶期望的對齊度(如核心功能響應率≥95%)。

時效性保障:優先調用 “近 6 個月更新的投標模板”“最新安全合規要求”,避免使用過時標準。

2. 方案校驗與優化

需求匹配校驗:自動比對投標方案與客戶需求文檔,參照知識庫 “需求響應規范”,檢查設計、質量、安全、產品要求的響應情況,標記 “需求遺漏項”(如客戶要求 “7×24 小時運維” 未在方案中體現)。

競爭力分析:調用知識庫 “競爭對手投標策略庫”,分析當前方案與競品的優劣勢,例如競品常采用 “低價 + 基礎安全方案”,則自動建議 “在安全方案中補充‘高級威脅檢測模塊’以提升競爭力”。

可行性評估:結合知識庫 “投標承諾可行性評估模型”,評估質量、交付周期等承諾是否可行,若 “承諾 3 個月交付但同類項目平均周期為 5 個月”,自動預警并推送 “交付周期優化案例”。

3. 投標策略優化

若方案存在 “競爭力不足” 或 “承諾不可行” 問題,自動觸發 “策略優化建議”,從知識庫中調取 “投標方案優化模板”(如 “安全方案差異化策略”“交付周期彈性承諾方案”)。

(三)簽約決策(ATC)智能體機制

1. 知識錨定與追溯

核心知識源:知識庫中 “合同簽約合規要求”,包括:

設計要求:合同中技術方案的完整性與明確性(如架構、技術棧、接口規范需明確)。

質量要求:合同中質量條款的可度量性(如缺陷率≤0.5 個 / 千行代碼、驗收標準明確)。

安全要求:合同中安全責任的界定(如數據泄露賠償條款、安全運維責任劃分)。

產品要求:合同中產品功能與驗收標準的對齊(如核心功能驗收通過率 100%)。

追溯機制:所有評審結論標注知識庫對應依據 ID(如 “缺陷率≤0.5 個 / 千行代碼” 對應 “軟件簽約質量要求 V2.1 第 5 條”),確保評審可追溯。

2. 合同條款校驗

設計條款校驗:自動檢查合同技術方案是否與投標方案一致,參照知識庫 “設計變更管控要求”,標記 “未明確的架構變更風險”(如某模塊接口變更未同步約定)。

質量條款校驗:對照知識庫 “合同質量條款標準”,檢查缺陷率、驗收標準等是否可度量、可執行,若 “驗收標準模糊”,自動推送 “驗收標準模板”(如 “核心功能 UAT 測試用例庫”)。

安全條款校驗:基于知識庫 “合同安全條款規范”,校驗數據安全、責任劃分等條款,若 “數據泄露賠償條款缺失”,關聯知識庫 “因安全條款缺失導致糾紛案例”,并推送 “安全條款補充模板”。

產品條款校驗:對照知識庫 “產品驗收標準庫”,檢查合同中產品功能與驗收標準的對齊情況,標記 “功能遺漏項”(如客戶要求 “多語言支持” 未在合同中體現)。

3. 風險熔斷機制

當合同條款存在 “重大合規風險”(如安全責任未界定、質量條款不可執行),自動觸發 “簽約熔斷”,并:

引用知識庫 “簽約風險等級劃分標準”,判定風險等級(如 “安全條款缺失” 屬 “高風險”)。

推送知識庫中 “同類風險整改方案”(如 “補充安全責任補充協議”)。

(四)變更決策(ATAC)智能體機制

1. 知識支撐與案例關聯

核心知識源:知識庫中 “變更管理規范”“歷史變更案例庫”,包括:

設計要求:變更對現有架構的影響評估標準(如架構變更率≤20%)。

質量要求:變更導致的質量風險評估(如變更后缺陷率增加幅度≤10%)。

安全要求:變更對安全架構的影響(如數據加密方式變更需重新通過安全審計)。

產品要求:變更對用戶體驗的影響(如界面變更需通過用戶體驗測試)。

案例關聯:自動匹配知識庫中 “同類變更案例”(如功能擴展變更、架構調整變更),為當前評審提供實操參考。

2. 變更影響評估

設計影響評估:自動分析變更對現有架構的影響,參照知識庫 “架構變更影響評估模型”,計算 “架構變更率”,若 “某模塊接口變更導致架構變更率達 30%”,自動預警并推送 “架構變更風險控制案例”。

質量影響評估:結合知識庫 “變更質量風險庫”,評估變更導致的缺陷率增加風險,若 “變更某核心功能預計缺陷率增加 15%”,推送 “變更質量管控方案”(如 “增加專項測試用例”)。

安全影響評估:基于知識庫 “變更安全影響 checklist”,校驗變更對安全的影響,若 “數據存儲方式變更未重新做安全審計”,關聯知識庫 “因安全變更遺漏導致數據泄露案例”,并推送 “安全變更流程模板”。

產品影響評估:對照知識庫 “用戶體驗評估標準”,評估變更對用戶體驗的影響,若 “界面變更導致用戶操作步驟增加 3 步”,推送 “用戶體驗優化建議”(如 “簡化操作流程設計案例”)。

3. 變更決策與知識沉淀

評審通過后,自動將 “變更方案”“影響評估報告”“決策依據” 沉淀至知識庫,更新 “變更案例庫”。

若變更過程中發現知識庫缺失項(如 “某類安全變更無對應評審標準”),自動觸發知識庫補充流程,實現 “評審 - 知識 - 評審” 的迭代優化。

三、跨智能體協同機制

知識共享池:4 個評審智能體可實時調用其他智能體沉淀的知識,例如 ATAC 智能體評審 “安全變更” 時,可調用 ATC 智能體沉淀的 “合同安全條款案例”。知識共享時自動標注 “知識來源評審點”,確保追溯性。

規則同步:當軟件項目研發管理知識庫中某類要求更新(如安全合規要求升級),自動同步至 4 個評審智能體,更新各智能體的評審規則(如 ATC 智能體的 “合同安全條款校驗標準”、ATAC 智能體的 “安全變更影響評估標準” 同步調整)。

沖突協同:當不同智能體對同一知識的解讀存在差異(如 ATI 與 ATB 智能體對 “模塊化設計標準” 理解不一致),自動調用知識庫 “權威解讀文檔”;若仍無法解決,推送至 “軟件研發專家委員會” 裁定,裁定結果補充至知識庫,統一解讀標準。

四、預期價值

通過 4 個評審智能體與軟件項目研發管理知識庫的深度結合,實現 LTC 流程中軟件項目評審的自動化(減少人工重復工作)、標準化(統一評審依據)、知識化(沉淀與復用歷史經驗),保障軟件項目從線索到現金的全流程商業成功,提升評審效率與決策質量。

語法 glue函數)

入門:用DeePMD-kit加速億級原子模擬)