目錄

- 一、我的導圖和思考

- 二、大模型對我導圖的評價

- 優點

- 可優化之處

- 三、大模型對這章節的建議

- 一、網絡知識范疇

- (一)網絡基礎理論

- (二)局域網與廣域網

- (三)網絡安全

- (四)網絡性能優化

- (五)網絡分布式系統

- 二、優秀系統分析師應具備的能力

- (一)知識應用能力

- (二)問題解決能力

- (三)跨領域協作能力

- (四)技術前瞻能力

- 三、工作中應注重培養的方面

- (一)實踐經驗積累

- (二)持續學習習慣

- (三)安全意識培養

- (四)溝通與文檔能力

一、我的導圖和思考

網絡,概念七層,ip地址劃分,通信

1.七層,五層概念邏輯搞清楚 2.網絡ip劃分的邏輯和邊界搞清楚

二、大模型對我導圖的評價

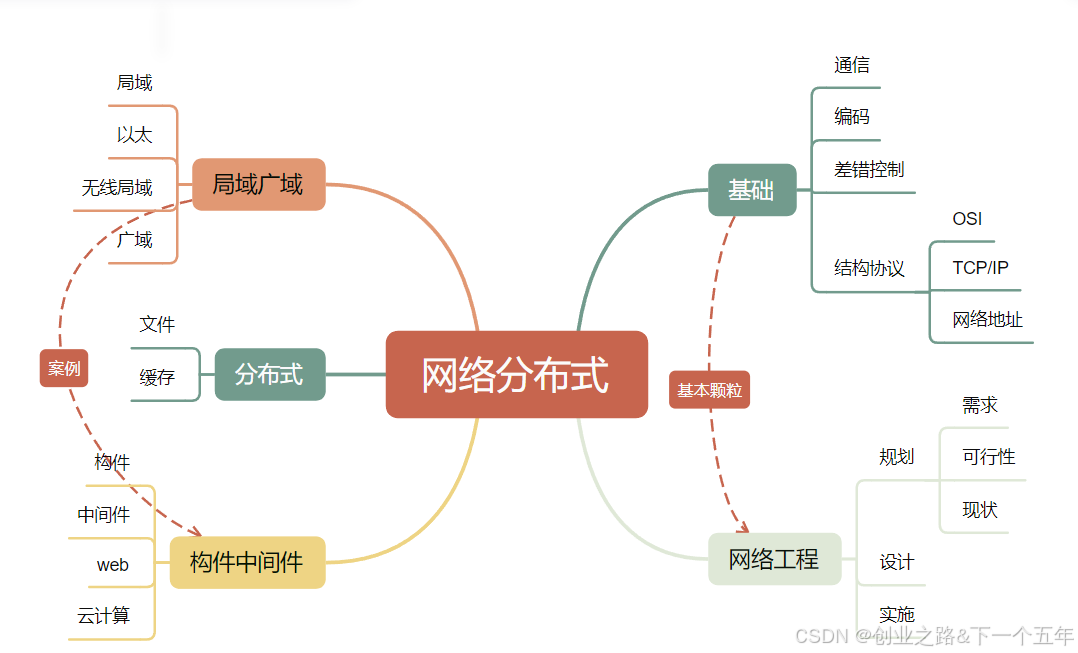

從系統分析師的視角來看,這張關于“網絡分布式”的思維導圖有值得肯定的地方,也存在一些可以優化的空間。

優點

- 整體框架有邏輯:圍繞“網絡分布式”這一核心主題,劃分了“基礎”“網絡工程”“局域廣域”“分布式”“構件中間件”等板塊,能較為清晰地展現網絡分布式相關知識的主要范疇,符合知識體系構建的基本邏輯,有助于從宏觀上把握該領域的知識結構。

- 部分板塊內容聚焦:

- “基礎”板塊下,對通信、編碼、差錯控制、結構協議(涵蓋OSI、TCP/IP、網絡地址等)的梳理,抓住了網絡技術底層的關鍵要素,這些是理解網絡分布式的重要基礎,對于系統分析師來說,掌握這些基礎內容是分析和設計網絡分布式系統的前提。

- “局域廣域”板塊,明確區分了局域網(以太、無線局域)和廣域網,體現了不同網絡規模和類型的差異,在實際的系統分析中,網絡的覆蓋范圍和類型會極大影響系統的架構設計與性能表現。

可優化之處

- 內容完整性與深度:

- “分布式”板塊僅列出“文件”“緩存”,對于分布式系統的核心概念(如分布式計算、分布式存儲的原理、分布式一致性算法等)、典型架構(如分布式客戶端 - 服務器架構、分布式對等架構等)涉及不足。系統分析師在面對分布式系統時,需要深入理解這些內容,才能更好地進行系統的分析、設計與優化。

- “構件中間件”板塊的“構件”“中間件”“web”“云計算”,表述較為簡略,缺乏對中間件(如消息中間件、應用服務器中間件等不同類型中間件的作用、原理和適用場景)、云計算與網絡分布式結合(如云計算環境下分布式系統的部署、資源調度等)更深入的闡述。

- 板塊間關聯與案例拓展:

- 思維導圖中有“案例”的標注,但僅通過虛線與“局域廣域”等板塊連接,實際未展開具體案例。對于系統分析師而言,案例是將理論知識與實際場景結合的關鍵,通過具體案例(如大型電商平臺的分布式架構案例、云計算數據中心的網絡分布式案例等),能更好地理解技術的應用方式和效果,建議補充典型案例及其分析。

- 各板塊之間的邏輯關聯可以進一步強化,比如“基礎”中的協議如何支撐“分布式”系統的通信,“構件中間件”如何在“網絡工程”的設計與實施中發揮作用等,可通過更清晰的連線或說明文字來體現,幫助更系統地把握知識間的內在聯系。

總體而言,這張思維導圖搭建了網絡分布式知識的初步框架,但在內容的深度、完整性以及知識間關聯的展現上,還有提升的空間,若能進一步完善,會更有助于系統分析師全面、深入地學習和應用網絡分布式相關知識。

三、大模型對這章節的建議

對于系統分析師而言,第四章涉及的網絡知識是構建和優化企業信息系統的重要基礎,以下是相關知識內容、應具備的能力以及工作中需注重培養的方面:

一、網絡知識范疇

(一)網絡基礎理論

- 網絡拓撲結構:包括總線型、星型、環型、樹型、網狀型等,不同拓撲結構的特點、優缺點以及適用場景,如星型拓撲易于管理和維護,常用于小型局域網;網狀拓撲可靠性高,適用于對網絡穩定性要求極高的骨干網絡。

- 網絡協議:

- TCP/IP協議族:涵蓋應用層(HTTP、FTP、SMTP等)、傳輸層(TCP、UDP)、網絡層(IP)和數據鏈路層(ARP、RARP)協議,理解各層協議的功能和工作原理,以及它們如何協同工作實現數據的可靠傳輸和網絡通信。

- OSI參考模型:了解開放系統互連參考模型的七層架構(物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層、應用層),雖然在實際應用中TCP/IP協議族更為廣泛,但OSI模型有助于從理論上全面理解網絡通信的過程和層次劃分。

- 網絡設備:路由器、交換機、集線器、防火墻等設備的功能、工作原理和配置方法。例如,路由器用于不同網絡之間的互聯和路由選擇,交換機用于局域網內的數據交換,防火墻用于保障網絡安全,控制網絡訪問。

- 網絡傳輸介質:包括有線介質(如雙絞線、光纖)和無線介質(如Wi-Fi、藍牙、蜂窩網絡等),了解它們的傳輸特性、帶寬、傳輸距離、抗干擾能力等,以便根據實際需求選擇合適的傳輸介質。

(二)局域網與廣域網

- 局域網技術:以太網(包括傳統以太網、快速以太網、千兆以太網、萬兆以太網等)的標準、工作原理和組網方式;無線局域網(WLAN)的技術標準(如802.11a/b/g/n/ac/ax等)、拓撲結構、安全機制(如WPA、WPA2、WPA3)以及無線接入點(AP)的部署和配置。

- 廣域網技術:了解廣域網的常見連接方式,如租用線路(DDN、幀中繼)、X.25分組交換網絡、異步傳輸模式(ATM)、多協議標簽交換(MPLS)以及基于互聯網的虛擬專用網絡(VPN)技術(如IPSec VPN、SSL VPN)等,掌握它們的特點、適用場景和配置方法。

(三)網絡安全

- 網絡安全威脅:識別常見的網絡安全威脅,如病毒、木馬、惡意軟件、網絡攻擊(如DDoS攻擊、SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊等)的原理和特征,以便在系統設計和分析中考慮相應的防范措施。

- 網絡安全防護技術:包括防火墻策略配置、入侵檢測與防御系統(IDS/IPS)、數據加密(如對稱加密、非對稱加密、SSL/TLS加密)、身份認證(如用戶名密碼認證、生物特征認證、雙因素認證)、訪問控制(如基于角色的訪問控制RBAC)等技術的原理和應用。

(四)網絡性能優化

- 網絡性能指標:了解帶寬、吞吐量、延遲、丟包率等網絡性能指標的含義和測量方法,能夠通過性能監控工具獲取相關數據并進行分析。

- 性能優化方法:掌握網絡拓撲優化、設備配置優化(如路由器緩存設置、交換機端口速率調整)、流量管理(如QoS服務質量控制,區分不同業務流量的優先級)等技術,以提高網絡的性能和可靠性。

(五)網絡分布式系統

- 分布式計算原理:包括分布式系統的架構(如客戶端 - 服務器架構、對等架構、微服務架構)、分布式一致性算法(如Paxos、Raft算法)、分布式存儲(如Ceph、GlusterFS等分布式文件系統)等,理解如何利用分布式技術提高系統的可擴展性、可用性和性能。

- 中間件技術:如消息中間件(RabbitMQ、Kafka等)用于在分布式系統中實現異步通信和消息傳遞,應用服務器中間件(如Tomcat、JBoss等)提供應用程序的運行環境和管理功能,掌握這些中間件的原理、特點和應用場景。

二、優秀系統分析師應具備的能力

(一)知識應用能力

能夠將網絡基礎知識靈活應用到實際項目中,根據企業的業務需求和預算,選擇合適的網絡拓撲結構、協議、設備和傳輸介質,設計出滿足性能、安全和可擴展性要求的網絡方案。例如,在為一家連鎖企業設計網絡系統時,要考慮門店之間的通信需求、數據安全以及未來業務擴展,選擇合適的廣域網連接方式和局域網組網技術。

(二)問題解決能力

具備快速診斷和解決網絡問題的能力,當系統出現網絡故障(如網絡延遲過高、丟包嚴重、無法訪問等)或安全漏洞時,能夠通過網絡監控工具和分析技術,準確找出問題的根源,并制定有效的解決方案。比如,面對DDoS攻擊導致的網絡癱瘓,能夠迅速采取措施進行流量清洗和防護,恢復網絡正常運行。

(三)跨領域協作能力

網絡是企業信息系統的重要組成部分,需要與服務器、存儲、應用系統等協同工作。優秀的系統分析師要能夠與軟件開發團隊、硬件工程師、數據庫管理員等不同領域的人員進行有效溝通和協作,確保網絡系統與其他系統之間的兼容性和協同性,共同推進項目的順利實施。

(四)技術前瞻能力

網絡技術發展迅速,系統分析師需要關注行業的最新動態和技術趨勢,如5G網絡、SDN(軟件定義網絡)、NFV(網絡功能虛擬化)等新技術,評估其對企業業務的潛在影響和應用價值,為企業的網絡規劃和系統升級提供前瞻性的建議。

三、工作中應注重培養的方面

(一)實踐經驗積累

通過參與實際的網絡項目,如網絡規劃、部署、優化和維護等工作,不斷積累實踐經驗,提高解決實際問題的能力。可以主動爭取參與企業內部的網絡改造項目,或者參與一些開源網絡項目的實踐,加深對網絡技術的理解和應用。

(二)持續學習習慣

網絡技術不斷更新換代,要保持持續學習的熱情和習慣,定期學習新的網絡技術標準、協議和產品知識,參加相關的技術培訓、研討會和在線課程,如Cisco、華為等廠商提供的網絡技術認證培訓,提升自己的專業技能水平。

(三)安全意識培養

網絡安全至關重要,在工作中要時刻保持高度的安全意識,將安全理念貫穿于網絡系統分析、設計和實施的全過程。關注網絡安全領域的最新漏洞和攻擊手段,學習和掌握先進的安全防護技術和策略,為企業的網絡安全保駕護航。

(四)溝通與文檔能力

在與團隊成員和客戶溝通網絡方案和問題時,要能夠清晰、準確地表達自己的觀點和想法,同時善于傾聽他人的意見和需求。此外,要注重文檔的編寫,將網絡系統的設計方案、配置文檔、測試報告等詳細記錄下來,以便后續的維護和管理,也方便團隊成員之間的交流和協作。

—概念】)

:VTK中的基本概念)

——217. 存在重復元素(C++))

:WebSocket 的安全性)

:數據一致性的“守護者“)

)

![[特殊字符] Python在CentOS系統執行深度指南](http://pic.xiahunao.cn/[特殊字符] Python在CentOS系統執行深度指南)