今天小編整理分享的是 ??全國4500多個地震災害點位數據(2021.2-2025.8)。

概況

數據概況

全國4500多個地震災害點位數據(2021.2-2025.8)

地質災害點位數據-地震!

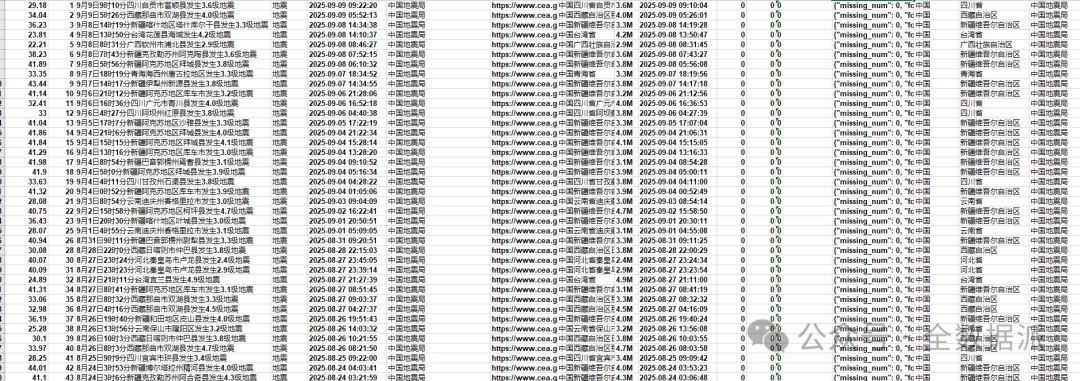

數據含發生時間、地點、經緯坐標、災害規模等。數據為shp格式和excel表格。數據整理自國家地震局。坐標系為WGS84坐標。詳情圖請看上面圖片。請自行斟酌使用。

其他概況

地震是怎么產生的?我們是怎么監測到地震?

地震的產生源于地球內部的能量釋放,而監測則依賴于對地殼振動及相關物理變化的精準捕捉。

一、地震是怎么產生的?

地震的本質是地球內部能量通過地殼振動向外釋放的過程,核心與地球的圈層結構、板塊運動及斷層活動密切相關,具體可分為“根本原因”和“直接觸發”兩個層面:

1.根本原因:地球內部的“動力引擎”——地幔對流

地球從外到內分為地殼、地幔、地核三層:

地殼是最外層的“薄殼”(平均厚度約17公里,大陸地殼厚、海洋地殼薄),且并非完整一塊,而是被分割成多個巨大的“剛性板塊”(即板塊構造理論中的六大板塊:歐亞板塊、太平洋板塊、美洲板塊、非洲板塊、印度洋板塊、南極洲板塊,及若干小板塊);

地幔(地殼下方,厚度約2900公里)的上部存在“軟流層”(溫度約1300-1600℃,巖石呈半熔融狀態,具有流動性)。

由于地核的高溫加熱,軟流層會發生地幔對流(熱物質上升、冷物質下沉的循環運動),如同“傳送帶”一般,帶動上方的地殼板塊緩慢運動(速度約每年幾毫米到十幾厘米,與指甲生長速度相當)。

2.直接觸發:板塊運動引發的“地殼破裂”

板塊的運動方向不同(碰撞、擠壓、張裂、錯動),會在板塊邊界或內部產生巨大的應力,當應力超過地殼巖石的“承受極限”時,巖石會突然破裂、錯動,原本積累的彈性勢能瞬間釋放,以“地震波”(類似聲波的彈性波)的形式向四周傳播,導致地面振動——這就是地震。

根據觸發位置的不同,地震主要分為兩類:

板塊邊界地震:約占全球地震總數的90%,多為強震。

例:日本位于“太平洋板塊向歐亞板塊俯沖”的邊界(俯沖帶),板塊擠壓導致巖石頻繁破裂,因此是全球地震最活躍的區域之一;東非大裂谷則是“非洲板塊內部張裂”區域,張裂作用引發中小地震。

板塊內部地震:約占10%,多與板塊內部的“斷層”(歷史上破裂過的巖石帶)復活有關。

例:中國華北地區的地震(如唐山地震),源于歐亞板塊內部的“郯廬斷裂帶”等斷層在區域應力作用下的再次活動。

二、我們是怎么監測到地震的?

地震監測的核心是“捕捉地震波及地殼的微小變化”,依賴于專業儀器、監測網絡和多維度物理參數分析,具體可分為“核心儀器”“監測網絡”“輔助手段”三部分:

1.核心儀器:地震波的“捕捉器”——地震儀

地震儀是監測地震的基礎設備,主要功能是記錄地面的振動(即地震波),核心結構包括:

拾震器:由“慣性質量”(如重錘)、彈簧和底座組成。當地面振動時,底座隨地面運動,而慣性質量因“慣性”保持不動,兩者的相對位移會被轉化為電信號;

記錄系統:將電信號放大并記錄為“地震圖”(一條隨時間變化的波形曲線)——地震圖中不同的波峰、波谷,對應不同類型的地震波(縱波P波、橫波S波、面波L波),是分析地震的關鍵依據。

現代地震儀已從傳統的機械記錄(如筆繪地震圖)升級為數字化地震儀,精度可達記錄納米級的地面位移,能捕捉到遠在數千公里外的小震。

2.監測網絡:地震的“全方位雷達”

單一地震儀無法精準定位震中、計算震級,因此需要構建“地震監測臺網”,形成覆蓋全球、區域或局部的監測體系:

全球地震臺網(GSN):由約150個分布在全球的地震臺組成,主要監測7級以上的全球強震,通過多個臺站記錄的地震波到達時間,計算震中位置(經緯度)、震源深度和震級;

區域地震臺網:覆蓋特定國家或地區(如中國地震臺網),由數百至上千個臺站組成,可監測3-7級的區域地震,部分密集臺網(如四川、云南等地震活躍區)能捕捉到2級以下的微小地震;

局部地震臺網:針對活動斷層(如龍門山斷層)或火山區域布設,臺站間距僅幾公里,用于監測斷層的微小活動(如“微震”),為地震研究和預警提供數據。

3.輔助監測:捕捉地殼的“前兆變化”

除了直接監測地震波,科學家還會通過其他物理參數,監測地殼在地震前的微小變化,這些變化被稱為“地震前兆”,主要包括:

地殼形變監測:

用GPS定位:通過分布在地表的GPS觀測站,實時測量地殼的水平或垂直位移(精度達毫米級),若某區域GPS站出現異常位移(如斷層兩側持續靠近或遠離),可能預示應力積累;

用InSAR(合成孔徑雷達干涉測量):通過衛星雷達圖像對比,生成地表的“形變圖”,可發現斷層上方地表的微小隆起或凹陷(如2008年汶川地震前,龍門山斷層附近曾出現厘米級的形變);

重力與地磁監測:地殼巖石的密度、磁性會隨應力變化而改變,通過地面重力儀、地磁儀可監測到重力場、地磁場的異常波動;

地下流體監測:斷層活動可能導致地下水位、水溫或氣體(如氫氣、二氧化碳)含量變化,通過監測水井、溫泉的流體參數,可捕捉到潛在的地震前兆(如某些地震前,井水會突然上升或渾濁)。

總結

地震產生:地幔對流帶動板塊運動,板塊邊界或內部的應力超過巖石極限,引發巖石破裂、能量釋放,形成地震;

地震監測:以“地震儀+監測網絡”為核心,直接捕捉地震波并定位震源,同時通過地殼形變、重力、地下流體等輔助手段,監測地殼的前兆變化,為地震預警、研究和防災減災提供支撐。

)

——Mysql邏輯架構)

)