0. 引言:C/C++網絡編程的困境與突破

在C/C++開發領域,網絡編程一直是一個令人頭疼的問題。與Python的requests庫或Go的net/http包不同,C/C++缺乏統一的包管理體系和標準化的網絡API。開發者往往需要面對gcc/msvc版本差異、平臺兼容性問題、以及各種編譯環境的復雜性。這種狀況導致了許多"重復造輪子"的現象——不是開發者愿意重復工作,而是現有的輪子往往無法在特定環境下正常運轉。

在實際項目開發中,我們經常遇到這樣的場景:在Windows平臺上使用Visual Studio 2013開發的網絡服務,需要移植到Linux服務器上運行,卻發現依賴的boost庫版本不兼容,或者系統缺少某些必要的開發包。更糟糕的是,當項目需要在嵌入式設備上部署時,傳統的網絡庫往往因為體積過大或依賴過多而無法使用。這種跨平臺兼容性問題不僅增加了開發成本,也延長了項目周期。

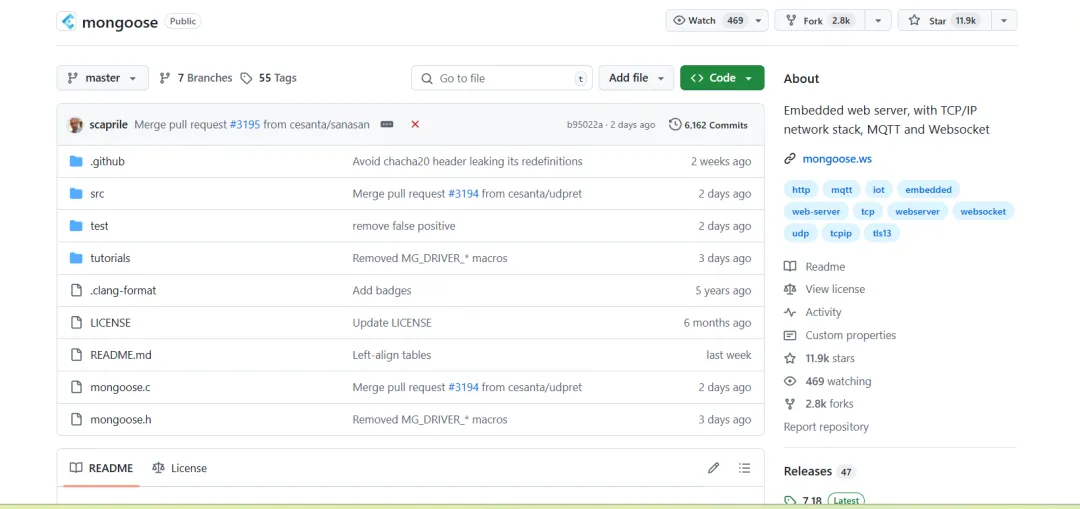

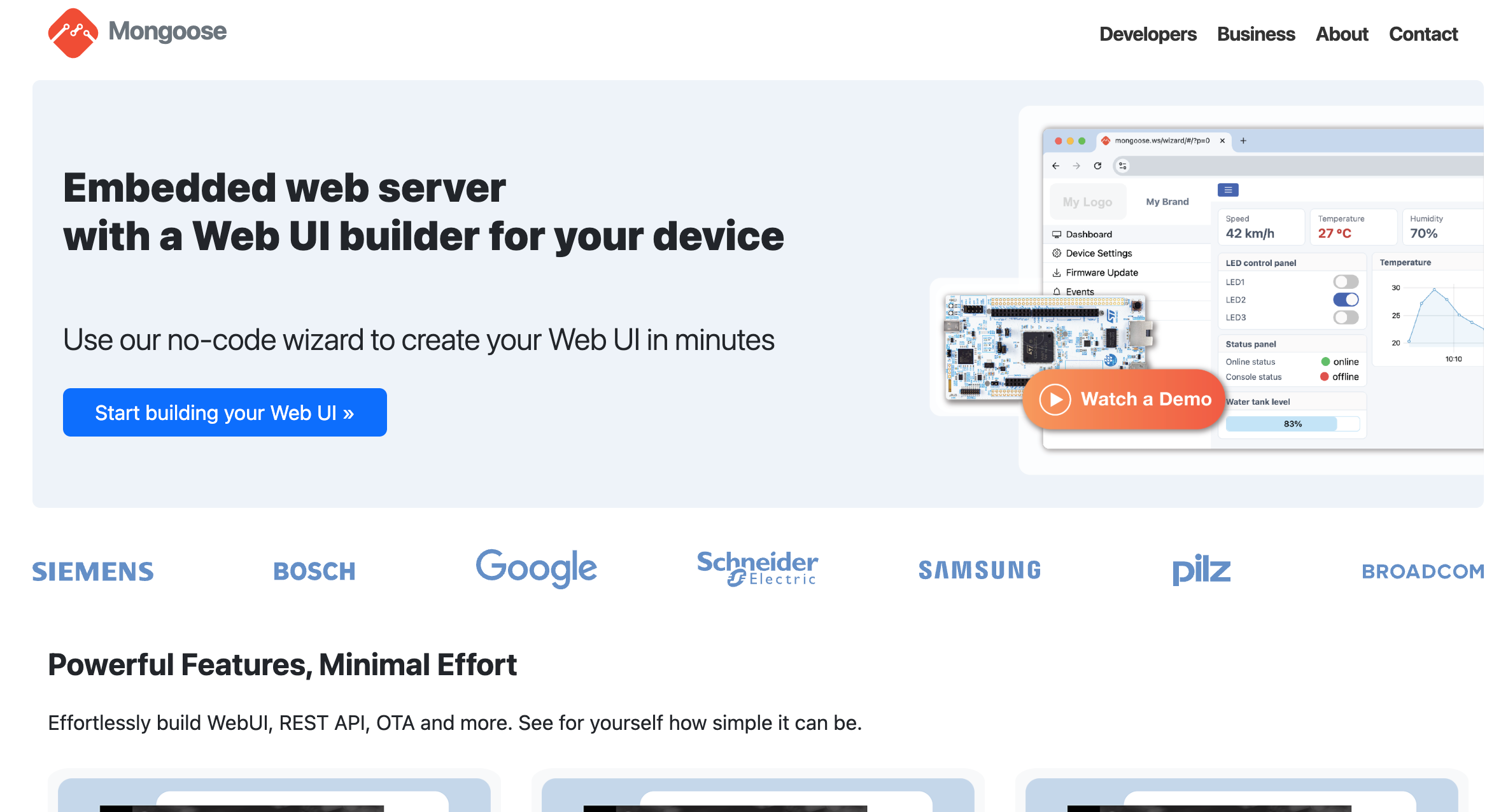

正是在這樣的背景下,Mongoose網絡庫的出現為C/C++開發者提供了一個優雅的解決方案。作為一個輕量級、跨平臺的網絡庫,Mongoose不僅解決了依賴管理的問題,還提供了豐富的協議支持,從簡單的HTTP服務到復雜的WebSocket通信,都能輕松應對。更重要的是,Mongoose的設計理念體現了"簡單即美"的哲學,整個庫的核心文件只有兩個:mongoose.c和mongoose.h,這種極簡的設計使得集成變得異常簡單。

1. Mongoose庫概述:設計理念與核心特性

Mongoose是一個用純C語言編寫的網絡庫,其設計理念體現了"簡單即美"的哲學。整個庫的核心文件只有兩個:mongoose.c和mongoose.h,這種極簡的設計使得集成變得異常簡單。開發者只需要將這兩個文件復制到項目中,就能立即開始網絡編程。這種設計思路與傳統的網絡庫形成了鮮明對比,后者往往需要復雜的配置和依賴管理。

1.1 核心特性分析

Mongoose的核心特性可以從以下幾個方面來理解:

1. 跨平臺兼容性

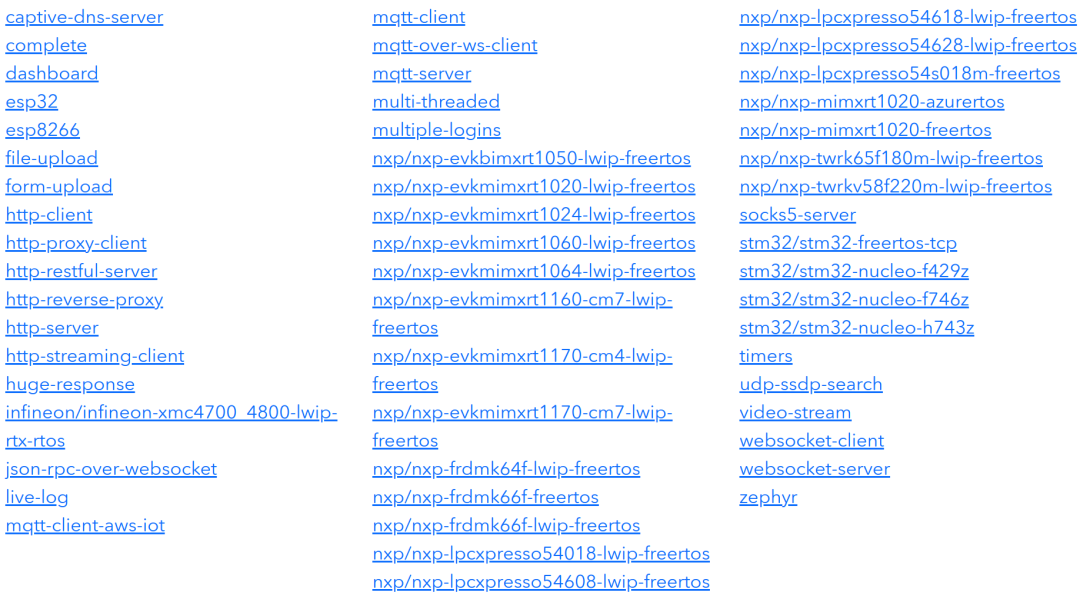

Mongoose支持Windows、Linux、macOS、Android等主流操作系統,甚至在嵌入式系統如STM32、ESP32等MCU上也能良好運行。這種廣泛的平臺支持得益于其底層的抽象設計,將平臺相關的網絡操作封裝在統一的API之下。在實際開發中,這意味著開發者可以編寫一套代碼,然后在不同的平臺上編譯運行,大大提高了開發效率和代碼復用性。

2. 協議支持豐富

庫內置了對HTTP、HTTPS、WebSocket、MQTT、TCP、UDP等多種協議的支持。這種全面的協議覆蓋使得開發者可以用同一套代碼處理不同的網絡需求,大大提高了開發效率。特別是在物聯網應用中,設備可能需要同時支持HTTP API接口、WebSocket實時通信和MQTT消息隊列,Mongoose的協議支持讓這些需求變得簡單易實現。

3. 事件驅動架構

Mongoose采用事件驅動的編程模型,通過回調函數處理各種網絡事件。這種設計模式特別適合處理高并發的網絡應用,避免了傳統多線程編程中的鎖競爭問題。事件驅動架構的核心思想是:當網絡事件發生時,系統會調用相應的回調函數來處理事件,而不是通過輪詢或阻塞等待的方式。這種設計使得系統能夠高效地處理大量并發連接。

4. 輕量級設計

整個庫的代碼量控制在合理范圍內,內存占用小,啟動速度快。這使得Mongoose特別適合資源受限的嵌入式環境。在實際測試中,Mongoose的內存占用通常在幾十KB到幾百KB之間,這對于嵌入式設備來說是非常理想的。同時,庫的啟動時間也很短,通常在毫秒級別,這對于需要快速響應的應用場景非常重要。

1.2 架構核心組件解析

1. 連接管理器(mg_mgr)

mg_mgr是Mongoose的核心數據結構,負責管理所有的網絡連接。它內部維護著一個連接鏈表,通過事件循環統一處理所有連接上的事件。連接管理器的主要職責包括:創建和銷毀連接、管理連接的生命周期、分發網絡事件到相應的連接對象。這種集中式的連接管理方式使得系統能夠高效地處理大量并發連接,同時保持代碼的簡潔性。

2. 連接對象(mg_connection)

每個網絡連接都由一個mg_connection對象表示,包含了連接的狀態信息、協議類型、用戶數據等。這個對象貫穿整個連接的生命周期,從連接建立到數據交換再到連接關閉。連接對象的設計考慮了多種協議的需求,通過標志位來區分不同的協議類型,如HTTP、WebSocket、TCP等。這種設計使得同一個連接對象可以處理不同類型的網絡協議。

3. 事件回調機制

通過ev_handler回調函數處理各種網絡事件,如連接建立、數據接收、連接關閉等。這種設計使得代碼結構清晰,易于維護。事件回調機制的核心優勢在于:它將網絡I/O操作與業務邏輯分離,開發者只需要關注業務邏輯的實現,而網絡底層的復雜性由庫來處理。這種分離使得代碼更加模塊化,也更容易進行單元測試。

4. 事件循環(mg_mgr_poll)

mg_mgr_poll函數是事件循環的核心,它會檢查所有連接上的事件,并調用相應的回調函數。這個函數是非阻塞的,通過超時參數控制檢查頻率。事件循環的設計采用了非阻塞I/O模型,這意味著系統不會因為某個連接的數據未到達而阻塞整個程序。相反,系統會定期檢查所有連接的狀態,只處理有事件發生的連接,這種設計大大提高了系統的并發處理能力。

2. 基礎架構:單線程事件循環模型

Mongoose的基礎架構基于單線程事件循環模型,這種設計模式在現代網絡編程中非常流行。讓我們通過一個簡單的HTTP服務器示例來理解這個架構:

#include "mongoose.h"// 事件處理回調函數

static void ev_handler(struct mg_connection *nc, int ev, void *p)

{// 處理HTTP請求事件if (ev == MG_EV_HTTP_REQUEST) {// 發送HTTP響應mg_printf(nc, "%s", "HTTP/1.1 200 OK\r\n""Content-Type: text/plain\r\n""Content-Length: 2\r\n""\r\n""OK");}

}int main(void)

{struct mg_mgr mgr;struct mg_connection *nc;// 初始化連接管理器mg_mgr_init(&mgr, NULL);// 綁定端口并設置回調函數nc = mg_bind(&mgr, "8000", ev_handler);if (nc == NULL) {printf("Failed to create listener\n");return 1;}// 啟用HTTP和WebSocket協議支持mg_set_protocol_http_websocket(nc);// 主事件循環for (;;) {mg_mgr_poll(&mgr, 1000); // 1000ms超時}// 清理資源mg_mgr_free(&mgr);return 0;

}

2.1 事件循環機制深度解析

事件循環是Mongoose架構的核心,它采用非阻塞I/O模型來處理網絡事件。當程序調用mg_mgr_poll函數時,系統會檢查所有注冊的連接,查看是否有新的網絡事件發生。如果有事件發生,系統會調用相應的回調函數來處理事件;如果沒有事件發生,函數會在指定的超時時間后返回,讓程序可以執行其他任務。

這種設計模式的優勢在于:首先,它避免了傳統多線程編程中的鎖競爭問題,因為所有網絡操作都在同一個線程中進行;其次,它減少了系統資源的消耗,因為不需要為每個連接創建獨立的線程;最后,它簡化了編程模型,開發者不需要考慮線程同步和競態條件的問題。

在實際應用中,事件循環的超時參數設置非常重要。如果超時時間設置得太短,系統會頻繁地檢查網絡事件,增加CPU使用率;如果設置得太長,系統對網絡事件的響應會變得遲鈍。通常建議將超時時間設置在100-1000毫秒之間,這樣既能保證及時響應網絡事件,又不會過度消耗系統資源。

2.2 連接管理機制詳解

Mongoose的連接管理機制設計得非常精巧。每個網絡連接都由一個mg_connection對象表示,這個對象包含了連接的所有狀態信息。當新的客戶端連接到服務器時,系統會創建一個新的mg_connection對象,并將其添加到連接管理器的連接鏈表中。

連接對象的狀態管理是自動的,系統會根據網絡事件自動更新連接狀態。例如,當收到HTTP請求時,連接狀態會被標記為正在處理請求;當響應發送完成后,連接狀態會被更新為等待新請求。這種自動狀態管理大大簡化了開發者的工作,開發者只需要關注業務邏輯的實現,而不需要手動管理連接狀態。

連接對象的生命周期管理也是自動的。當客戶端斷開連接時,系統會自動檢測到這個事件,調用相應的回調函數,然后釋放連接對象占用的內存。這種自動內存管理避免了內存泄漏的問題,提高了程序的穩定性。

2.3 事件類型與處理機制

Mongoose定義了豐富的事件類型,每種事件類型都有特定的用途和處理方式。主要的網絡事件包括:

連接建立事件(MG_EV_ACCEPT)

當服務器接受新的客戶端連接時,會觸發這個事件。在這個事件的處理函數中,開發者通常需要進行一些初始化工作,比如設置連接的用戶數據、初始化協議狀態等。這個事件是連接生命周期的開始,為后續的數據交換做準備。

HTTP請求事件(MG_EV_HTTP_REQUEST)

當服務器收到HTTP請求時,會觸發這個事件。事件數據包含了完整的HTTP請求信息,包括請求方法、URI、請求頭、請求體等。開發者可以解析這些信息,然后根據業務邏輯生成相應的HTTP響應。這個事件是HTTP服務器的核心,大部分業務邏輯都在這里實現。

WebSocket握手事件(MG_EV_WEBSOCKET_HANDSHAKE_REQUEST)

當客戶端發起WebSocket握手請求時,會觸發這個事件。Mongoose會自動處理WebSocket握手過程,開發者只需要在這個事件中決定是否接受連接。如果接受連接,系統會自動完成握手過程;如果拒絕連接,可以返回相應的HTTP錯誤響應。

WebSocket數據事件(MG_EV_WEBSOCKET_FRAME)

當WebSocket連接收到數據幀時,會觸發這個事件。事件數據包含了接收到的數據內容和幀類型信息。開發者可以解析這些數據,然后根據業務邏輯進行處理。這個事件是WebSocket應用的核心,用于實現實時雙向通信。

連接關閉事件(MG_EV_CLOSE)

當連接關閉時,會觸發這個事件。在這個事件的處理函數中,開發者通常需要進行一些清理工作,比如釋放相關的資源、更新連接狀態等。這個事件是連接生命周期的結束,確保系統資源的正確釋放。

3. 多線程架構:從單線程到并發處理

雖然Mongoose的基礎架構是單線程的,但在實際應用中,我們往往需要處理并發請求。Mongoose提供了多線程支持,但實現方式有其特殊性。讓我們深入分析多線程架構的設計思路:

3.1 多線程架構的核心思想

Mongoose的多線程架構基于一個重要的設計原則:網絡I/O操作必須在主線程中進行,業務邏輯處理可以在工作線程中進行。這種設計避免了多線程環境下的競態條件,保證了網絡操作的線程安全。這種架構模式在現代網絡編程中被稱為"主線程+工作線程池"模式,它結合了事件驅動和多線程的優勢。

在實際應用中,這種架構模式的優勢非常明顯。主線程專門負責網絡I/O操作,包括接收連接、讀取數據、發送響應等,這些操作都是非阻塞的,可以高效地處理大量并發連接。工作線程負責處理業務邏輯,如數據庫查詢、文件操作、復雜計算等,這些操作可能是耗時的,放在獨立的工作線程中不會影響網絡I/O的性能。

這種分離設計還帶來了另一個重要優勢:簡化了錯誤處理。網絡錯誤和業務邏輯錯誤被清晰地分離,開發者可以針對不同類型的錯誤采用不同的處理策略。例如,網絡錯誤可能需要重試機制,而業務邏輯錯誤可能需要回滾事務。

3.2 官方多線程示例分析

#include "mongoose.h"static sig_atomic_t s_received_signal = 0;

static const char *s_http_port = "8000";

static const int s_num_worker_threads = 5;

static unsigned long s_next_id = 0;// 工作請求結構體

struct work_request {unsigned long conn_id; // 連接標識符// 其他業務數據

};// 工作結果結構體

struct work_result {unsigned long conn_id;int sleep_time;

};// 工作完成回調函數

static void on_work_complete(struct mg_connection *nc, int ev, void *ev_data) {struct mg_connection *c;for (c = mg_next(nc->mgr, NULL); c != NULL; c = mg_next(nc->mgr, c)) {if (c->user_data != NULL) {struct work_result *res = (struct work_result *)ev_data;if ((unsigned long)c->user_data == res->conn_id) {char s[32];sprintf(s, "conn_id:%lu sleep:%d", res->conn_id, res->sleep_time);mg_send_head(c, 200, strlen(s), "Content-Type: text/plain");mg_printf(c, "%s", s);}}}

}// 工作線程函數

void *worker_thread_proc(void *param) {struct mg_mgr *mgr = (struct mg_mgr *) param;struct work_request req = {0};while (s_received_signal == 0) {if (read(sock[1], &req, sizeof(req)) < 0)perror("Reading worker sock");// 模擬業務處理int r = rand() % 10;sleep(r);// 通過廣播機制返回結果struct work_result res = {req.conn_id, r};mg_broadcast(mgr, on_work_complete, (void *)&res, sizeof(res));}return NULL;

}// 主事件處理函數

static void ev_handler(struct mg_connection *nc, int ev, void *ev_data) {switch (ev) {case MG_EV_ACCEPT:nc->user_data = (void *)++s_next_id;break;case MG_EV_HTTP_REQUEST: {struct work_request req = {(unsigned long)nc->user_data};// 將請求發送到工作線程if (write(sock[0], &req, sizeof(req)) < 0)perror("Writing worker sock");break;}case MG_EV_CLOSE: {if (nc->user_data) nc->user_data = NULL;}}

}

3.3 多線程通信機制詳解

1. Socket Pair通信

官方示例使用socketpair創建一對相互連接的socket,用于主線程和工作線程之間的通信。主線程通過sock[0]發送請求,工作線程通過sock[1]接收請求。這種通信方式的選擇有其深層次的原因:首先,socket pair是系統級的IPC機制,性能高效且穩定;其次,它支持非阻塞I/O,不會因為工作線程處理速度慢而阻塞主線程;最后,它是跨平臺的,在不同操作系統上都有良好的支持。

在實際應用中,socket pair通信的配置非常重要。需要設置適當的緩沖區大小,避免因為緩沖區滿而導致通信阻塞。同時,還需要處理通信過程中的異常情況,如socket關閉、數據損壞等。這些異常處理機制確保了系統的穩定性和可靠性。

2. 廣播機制(mg_broadcast)

mg_broadcast是Mongoose多線程架構的核心函數,它允許工作線程向主線程發送消息,觸發回調函數在主線程中執行。這種設計確保了所有網絡I/O操作都在主線程中進行。廣播機制的工作原理是:工作線程調用mg_broadcast函數,將消息發送到主線程的事件隊列中,主線程在下次事件循環中處理這些消息。

廣播機制的設計考慮了多種應用場景。它可以向所有連接廣播消息,也可以向特定的連接發送消息。這種靈活性使得開發者可以根據具體需求選擇合適的通信方式。例如,在聊天應用中,可以向所有在線用戶廣播消息;在API服務中,可以向特定客戶端發送響應。

3. 連接標識符管理

每個連接都有一個唯一的標識符(conn_id),用于在多線程環境中識別特定的連接。這個標識符存儲在user_data字段中,在連接建立時分配。連接標識符的管理是多線程架構中的關鍵問題,需要確保標識符的唯一性和正確性。

在實際實現中,連接標識符的生成需要考慮并發安全性。通常使用原子操作或鎖機制來確保標識符的唯一性。同時,還需要考慮標識符的回收和重用問題,避免標識符耗盡的情況。這些細節的實現直接影響系統的穩定性和性能。

3.4 多線程架構的挑戰與解決方案

3.4.1 挑戰1:數據生命周期管理

在多線程環境中,事件數據的生命周期管理是一個重要問題。事件回調函數返回后,相關數據可能被銷毀,因此需要在回調中及時保存必要的數據。這個問題的復雜性在于:不同的事件類型包含不同的數據結構,需要針對性地進行數據保存。

解決方案:數據復制

// 保存HTTP請求數據

http_message *msg = (http_message *)event_data;

MG_EVENT_DATA_PTR cbdata = new MG_EVENT_DATA;

cbdata->event_type = event_type;

cbdata->body.assign(msg->body.p, msg->body.len);

cbdata->method.assign(msg->method.p, msg->method.len);

cbdata->uri.assign(msg->uri.p, msg->uri.len);

// ... 保存其他必要數據

數據復制的策略需要根據具體的應用場景來設計。對于簡單的數據,可以直接復制;對于復雜的數據結構,可能需要深拷貝;對于大數據,可能需要考慮引用計數或共享指針等機制。這些策略的選擇需要在性能和內存使用之間找到平衡。

3.4.2 挑戰2:內存管理

在多線程環境中,內存管理變得更加復雜。特別是當連接斷開時,需要確保相關的內存資源得到正確釋放。這個問題的復雜性在于:多個線程可能同時訪問同一塊內存,需要確保內存訪問的線程安全性。

解決方案:智能指針和引用計數

// 使用智能指針管理內存

std::shared_ptr<MG_EVENT_DATA> cbdata = std::make_shared<MG_EVENT_DATA>();

// 在回調中檢查連接狀態

if (nc == NULL) {// 連接已斷開,清理資源delete data;return;

}

智能指針的使用大大簡化了內存管理,但需要注意一些細節。首先,智能指針的引用計數操作是原子的,但訪問智能指針指向的對象不是原子的,需要額外的同步機制。其次,智能指針的析構函數在哪個線程中執行需要仔細考慮,避免在錯誤的線程中釋放資源。

3.5 性能優化與調優

多線程架構的性能優化是一個復雜的問題,需要考慮多個方面的因素。首先,工作線程的數量需要根據系統的CPU核心數和業務特點來調整。線程數量太少會導致處理能力不足,太多會導致線程切換開銷過大。

其次,線程間的通信開銷需要最小化。socket pair通信雖然穩定,但每次通信都有系統調用開銷。對于高頻通信場景,可以考慮使用無鎖隊列或共享內存等更高效的通信方式。

最后,負載均衡策略也很重要。簡單的輪詢分配可能不夠均衡,需要考慮基于負載的動態分配策略。這種策略可以根據工作線程的當前負載情況,動態調整任務分配,提高整體處理效率。

4. 高級特性:WebSocket支持與實時通信

WebSocket是現代Web應用中不可或缺的技術,它提供了全雙工的通信能力。Mongoose對WebSocket的支持非常完善,讓我們深入了解其實現機制:

4.1 WebSocket握手過程

WebSocket連接的建立需要經過HTTP升級握手過程。Mongoose自動處理了這個過程:

static void ev_handler(struct mg_connection *nc, int ev, void *ev_data) {switch (ev) {case MG_EV_WEBSOCKET_HANDSHAKE_REQUEST:// WebSocket握手請求// Mongoose會自動處理握手過程break;case MG_EV_WEBSOCKET_HANDSHAKE_DONE:// 握手完成,連接升級為WebSocketprintf("WebSocket connection established\n");break;case MG_EV_WEBSOCKET_FRAME:// 接收WebSocket數據幀{struct websocket_message *wm = (struct websocket_message *) ev_data;printf("Received: %.*s\n", (int) wm->size, wm->data);// 發送響應mg_send_websocket_frame(nc, WEBSOCKET_OP_TEXT, wm->data, wm->size);}break;}

}

WebSocket握手過程的技術細節非常復雜,但Mongoose將其封裝得相當簡單。當客戶端發起WebSocket連接時,會發送一個特殊的HTTP請求,包含Upgrade: websocket頭部和Sec-WebSocket-Key等WebSocket特有的頭部。Mongoose會自動解析這些頭部,驗證握手請求的有效性,然后生成相應的握手響應。

握手過程的安全性非常重要,Mongoose實現了完整的WebSocket協議規范,包括密鑰驗證、協議版本檢查等。這種自動化的握手處理大大簡化了開發者的工作,開發者只需要關注業務邏輯的實現,而不需要處理復雜的協議細節。

在實際應用中,WebSocket握手還可以包含自定義的驗證邏輯。例如,可以在握手過程中驗證用戶的身份信息,或者檢查連接的地理位置等。Mongoose提供了靈活的接口來支持這些自定義驗證需求。

4.2 WebSocket數據幀處理

WebSocket協議定義了多種數據幀類型,Mongoose提供了相應的處理機制:

// WebSocket數據幀類型

#define WEBSOCKET_OP_CONTINUE 0x0

#define WEBSOCKET_OP_TEXT 0x1

#define WEBSOCKET_OP_BINARY 0x2

#define WEBSOCKET_OP_CLOSE 0x8

#define WEBSOCKET_OP_PING 0x9

#define WEBSOCKET_OP_PONG 0xa// 發送WebSocket數據幀

void send_websocket_message(struct mg_connection *nc, const char *data, size_t len) {mg_send_websocket_frame(nc, WEBSOCKET_OP_TEXT, data, len);

}// 發送二進制數據

void send_binary_data(struct mg_connection *nc, const void *data, size_t len) {mg_send_websocket_frame(nc, WEBSOCKET_OP_BINARY, data, len);

}

WebSocket數據幀的處理是實時通信的核心。Mongoose支持所有標準的WebSocket數據幀類型,包括文本幀、二進制幀、控制幀等。每種幀類型都有特定的用途和處理方式,開發者可以根據應用需求選擇合適的幀類型。

文本幀(WEBSOCKET_OP_TEXT)通常用于傳輸JSON、XML等結構化數據,這些數據便于解析和處理。二進制幀(WEBSOCKET_OP_BINARY)用于傳輸圖片、音頻、視頻等二進制數據,這些數據通常體積較大,需要特殊的內存管理策略。

控制幀(PING、PONG、CLOSE)用于連接的管理和維護。PING/PONG幀用于檢測連接的有效性,CLOSE幀用于優雅地關閉連接。Mongoose會自動處理這些控制幀,確保連接的穩定性和可靠性。

4.3 實時通信應用示例

下面是一個完整的WebSocket聊天室示例:

#include "mongoose.h"

#include <map>

#include <string>struct chat_room {std::map<struct mg_connection *, std::string> clients;

};static void broadcast_message(struct mg_connection *nc, const char *msg, size_t len) {struct mg_connection *c;for (c = mg_next(nc->mgr, NULL); c != NULL; c = mg_next(c->mgr, c)) {if (c->flags & MG_F_IS_WEBSOCKET) {mg_send_websocket_frame(c, WEBSOCKET_OP_TEXT, msg, len);}}

}static void ev_handler(struct mg_connection *nc, int ev, void *ev_data) {struct chat_room *room = (struct chat_room *) nc->mgr->user_data;switch (ev) {case MG_EV_WEBSOCKET_HANDSHAKE_DONE:printf("Client connected\n");room->clients[nc] = "Anonymous";break;case MG_EV_WEBSOCKET_FRAME:{struct websocket_message *wm = (struct websocket_message *) ev_data;std::string message((char*)wm->data, wm->size);// 廣播消息給所有客戶端std::string broadcast = room->clients[nc] + ": " + message;broadcast_message(nc, broadcast.c_str(), broadcast.length());}break;case MG_EV_CLOSE:if (nc->flags & MG_F_IS_WEBSOCKET) {printf("Client disconnected\n");room->clients.erase(nc);}break;}

}int main(void) {struct mg_mgr mgr;struct chat_room room;mg_mgr_init(&mgr, &room);mg_http_listen(&mgr, "ws://0.0.0.0:8000", ev_handler, NULL);printf("Chat server started on ws://0.0.0.0:8000\n");for (;;) {mg_mgr_poll(&mgr, 1000);}mg_mgr_free(&mgr);return 0;

}

這個聊天室示例展示了WebSocket在實際應用中的典型用法。當客戶端連接到服務器時,系統會記錄客戶端信息;當收到消息時,系統會將消息廣播給所有在線用戶;當客戶端斷開連接時,系統會清理相關資源。

4.4 WebSocket性能優化策略

WebSocket應用的性能優化需要考慮多個方面。首先,消息的序列化和反序列化可能成為性能瓶頸,特別是對于復雜的JSON數據。可以考慮使用更高效的序列化格式,如Protocol Buffers或MessagePack。

其次,廣播消息的效率很重要。簡單的遍歷所有連接的方式在連接數量很大時效率較低,可以考慮使用分組廣播或消息隊列等機制來提高效率。

最后,內存管理也需要特別注意。WebSocket連接通常是長連接,需要確保內存使用不會隨著時間增長而無限增長。可以考慮使用對象池、內存池等技術來優化內存使用。

4.5 WebSocket安全考慮

WebSocket應用的安全問題不容忽視。首先,需要驗證WebSocket握手的有效性,防止惡意客戶端利用握手過程進行攻擊。其次,需要限制消息的大小和頻率,防止DoS攻擊。最后,需要考慮數據的加密傳輸,特別是對于敏感數據的傳輸。

Mongoose提供了基本的安全機制,但開發者還需要根據具體應用場景添加額外的安全措施。例如,可以實現基于token的身份驗證、消息簽名驗證、連接頻率限制等安全機制。

5. 性能優化:從理論到實踐

在實際應用中,性能往往是關鍵考慮因素。讓我們分析Mongoose的性能特性以及優化策略:

5.1 性能基準測試

為了評估Mongoose的性能表現,我們可以進行一些基準測試:

#include "mongoose.h"

#include <chrono>

#include <thread>// 性能測試結構

struct performance_test {int total_requests;int concurrent_connections;std::chrono::high_resolution_clock::time_point start_time;std::atomic<int> completed_requests{0};

};static void performance_handler(struct mg_connection *nc, int ev, void *ev_data) {if (ev == MG_EV_HTTP_REQUEST) {// 簡單的響應,用于測試吞吐量mg_printf(nc, "HTTP/1.1 200 OK\r\n""Content-Type: text/plain\r\n""Content-Length: 13\r\n""\r\n""Hello, World!");}

}// 客戶端壓力測試

void run_performance_test(const char *url, int connections, int requests_per_conn) {struct mg_mgr mgr;mg_mgr_init(&mgr, NULL);auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();// 創建多個連接for (int i = 0; i < connections; i++) {mg_http_connect(&mgr, url, performance_handler, NULL);}// 運行測試for (int i = 0; i < requests_per_conn * connections; i++) {mg_mgr_poll(&mgr, 1);}auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end - start);printf("Performance test completed in %lld ms\n", duration.count());mg_mgr_free(&mgr);

}

性能基準測試是評估網絡庫性能的重要手段。通過系統性的測試,我們可以了解Mongoose在不同負載條件下的表現,包括吞吐量、延遲、內存使用等關鍵指標。這些測試結果可以幫助開發者選擇合適的配置參數,優化應用性能。

在實際測試中,需要考慮多種測試場景。首先是并發連接數測試,評估系統能夠同時處理的最大連接數;其次是請求吞吐量測試,評估系統每秒能夠處理的請求數量;最后是延遲測試,評估系統響應用戶請求的時間。

測試環境的配置也很重要。需要確保測試環境的網絡條件、硬件配置等與實際部署環境相似,這樣才能得到有意義的測試結果。同時,還需要考慮測試的持續時間,短時間的測試可能無法反映系統的長期穩定性。

5.2 性能優化策略

1. 連接池管理

對于高并發應用,連接池是提高性能的重要手段:

class ConnectionPool {

private:std::vector<struct mg_connection*> connections;std::mutex pool_mutex;public:struct mg_connection* get_connection(struct mg_mgr *mgr) {std::lock_guard<std::mutex> lock(pool_mutex);if (connections.empty()) {return mg_bind(mgr, "0.0.0.0:0", nullptr);}struct mg_connection* conn = connections.back();connections.pop_back();return conn;}void return_connection(struct mg_connection* conn) {std::lock_guard<std::mutex> lock(pool_mutex);connections.push_back(conn);}

};

連接池的設計需要考慮多個因素。首先是池的大小,需要根據預期的并發連接數來設置。池太小會導致連接創建的開銷,池太大會浪費內存資源。其次是連接的復用策略,需要考慮連接的健康狀態、使用時間等因素。

連接池的實現還需要考慮線程安全性。多個線程可能同時訪問連接池,需要使用適當的同步機制來確保數據的一致性。同時,還需要考慮連接池的動態調整,根據實際負載情況動態調整池的大小。

2. 內存池優化

頻繁的內存分配和釋放會影響性能,使用內存池可以顯著提高性能:

template<typename T>

class MemoryPool {

private:std::vector<T*> pool;std::mutex pool_mutex;public:T* allocate() {std::lock_guard<std::mutex> lock(pool_mutex);if (pool.empty()) {return new T();}T* obj = pool.back();pool.pop_back();return obj;}void deallocate(T* obj) {std::lock_guard<std::mutex> lock(pool_mutex);pool.push_back(obj);}

};

內存池的設計需要考慮對象的大小和生命周期。對于小對象,可以使用固定大小的內存池;對于大對象,可以使用可變大小的內存池。同時,還需要考慮內存池的清理策略,避免內存泄漏。

)

」2025年7月4日)

|SVM-拉格朗日函數構造)