在智能手機流暢運行復雜游戲、超級計算機模擬氣候變化的今天,很少有人會想到,驅動這些神奇機器運轉的核心架構,依然遵循著70多年前提出的設計理念。這就是由匈牙利裔美國科學家約翰·馮·諾依曼(John von Neumann)奠定的馮·諾依曼體系結構,它像一座無形的橋梁,將人類的計算需求轉化為機器的具體行動。本文將帶您深入理解這一計算機科學基石的誕生背景、核心原理及其深遠影響。

一、馮·諾依曼體系的誕生:戰火催生的技術革命

1944年,正值第二次世界大戰白熱化階段,美國陸軍為解決導彈軌跡計算難題,啟動了**ENIAC(電子數字積分計算機)**項目。這臺重達30噸、占地170平方米的龐然大物雖然每秒能完成5000次加法運算,但存在致命缺陷:需要人工插拔數百根線路來修改程序,每次調整計算任務都要耗費數天時間。

1945年,馮·諾依曼加入后續的EDVAC(離散變量自動電子計算機)項目,提出了存儲程序(Stored-Program)的革命性概念。他主張將數據與程序指令以二進制形式統一存儲在計算機內存中,通過控制器自動讀取并執行指令。這一突破徹底改變了計算機的運作模式,讓程序修改變得高效且靈活。

二、馮·諾依曼體系的五大核心組件

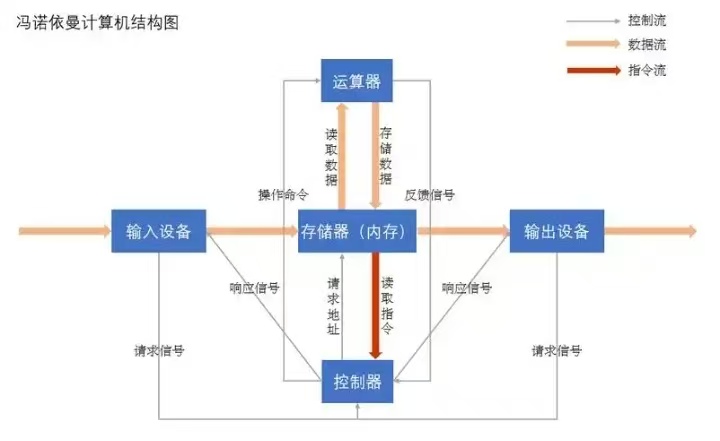

馮·諾依曼體系結構定義了現代計算機的基礎框架,由以下五個關鍵部分構成:

mermaid

graph TD

A[控制器] -->|指令控制| B[運算器]

A -->|數據傳輸| C[存儲器]

B -->|運算結果| C

D[輸入設備] --> C

C --> E[輸出設備]

1.?運算器(ALU):執行算術運算(加減乘除)和邏輯運算(與、或、非),是計算機的“大腦”。

2.?控制器(CU):根據程序指令,協調各部件工作節奏,類似于“總指揮”。

3.?存儲器:分為主存(內存)和輔存(硬盤等),統一存儲數據與程序指令。

4.?輸入設備:鍵盤、鼠標、掃描儀等,將外部信息轉化為計算機可識別的二進制數據。

5.?輸出設備:顯示器、打印機等,將計算機處理結果轉換為人類可理解的形式。

三、馮·諾依曼體系的運行機制:從開機到關機的全流程

以計算“1+2”為例,系統運行過程如下:

1.?程序加載:用戶通過輸入設備編寫程序,將“1+2”指令和數據存入內存。

2.?指令讀取:控制器從內存中取出指令,解碼為“將內存地址X的數據(1)與地址Y的數據(2)相加”。

3.?數據運算:運算器執行加法操作,得出結果“3”。

4.?結果存儲:運算結果被寫回內存指定位置。

5.?輸出顯示:結果通過輸出設備展示給用戶。

這一過程看似簡單,實則包含了取指-譯碼-執行-寫回的復雜循環,每秒可重復數十億次,支撐著計算機的高速運行。

四、馮·諾依曼瓶頸:現代計算的“阿喀琉斯之踵”

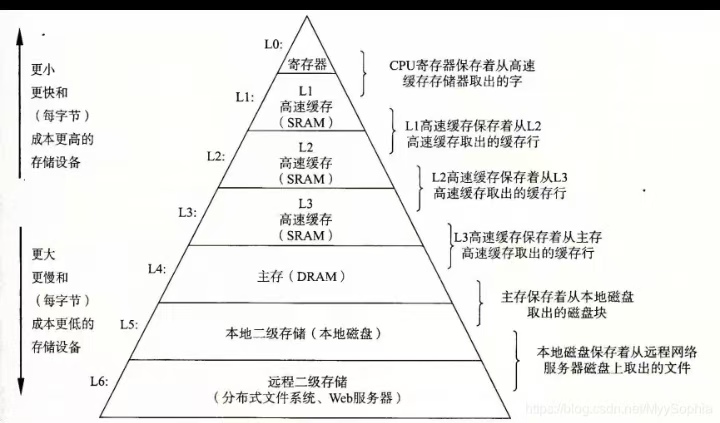

隨著技術發展,馮·諾依曼體系逐漸暴露出**“存儲墻”問題**:數據在內存與CPU之間的傳輸速度遠低于運算器處理速度,導致大量時間浪費在等待數據上。例如,當前CPU主頻可達5GHz,而內存訪問延遲高達數百個時鐘周期,形成顯著性能瓶頸。

為緩解這一問題,現代計算機引入了多級緩存、GPU異構計算、內存計算等技術,但始終無法徹底突破馮·諾依曼體系的架構限制。

五、從馮·諾依曼到未來:架構革命的探索

盡管馮·諾依曼體系統治了計算機領域數十年,但研究者們從未停止探索替代方案:

- 數據流計算機:打破指令順序執行限制,按數據依賴關系動態執行。

- 量子計算機:利用量子疊加和糾纏特性,在特定問題上實現指數級加速。

- 類腦計算:模仿神經元網絡結構,實現低功耗、自適應學習。

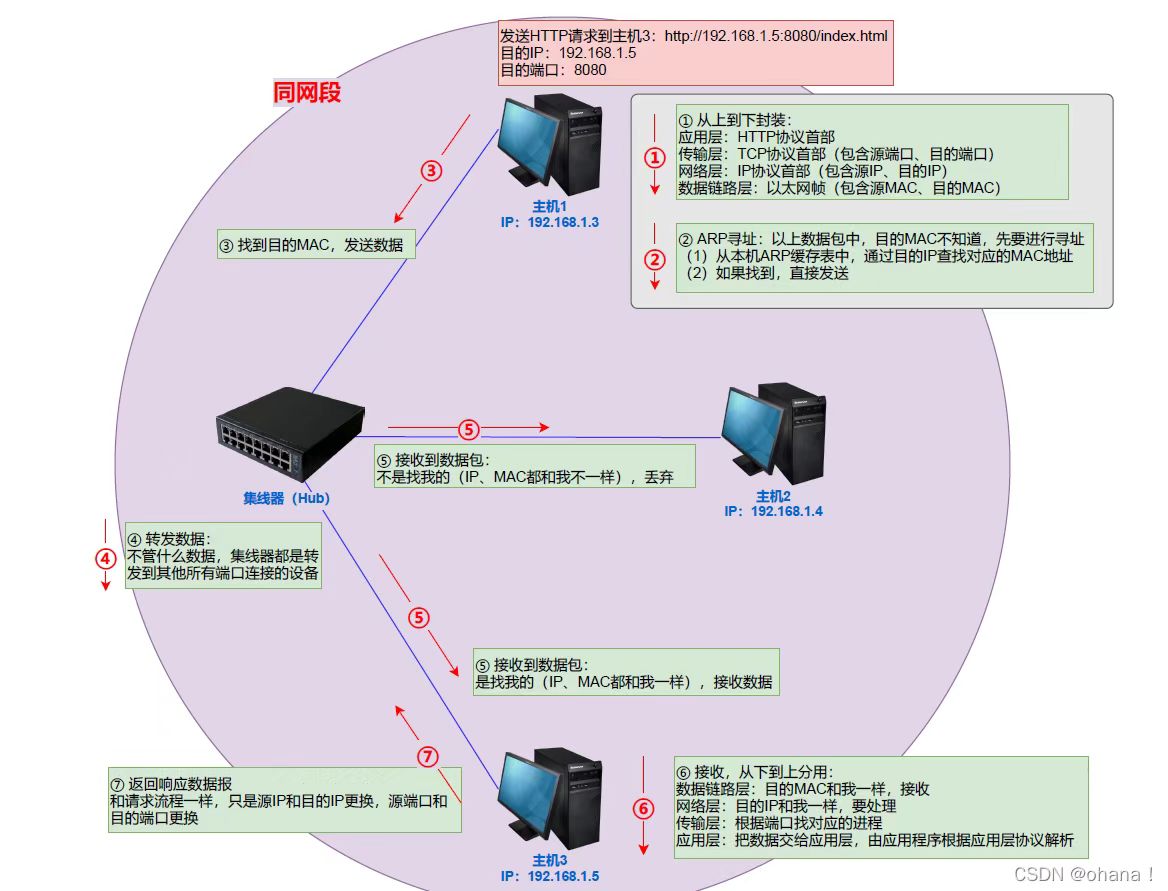

計算機間的信息傳輸

然而,這些技術尚未完全成熟,馮·諾依曼體系仍在全球99%以上的計算設備中發揮核心作用。

結語:不朽的計算遺產

從第一臺電子計算機到如今的云計算、人工智能,馮·諾依曼體系始終是計算機科學的根基。它不僅定義了計算機的工作方式,更啟發了無數技術創新。理解這一體系,就像掌握了打開現代科技世界的鑰匙,讓我們得以窺探計算機背后的神秘邏輯。未來無論技術如何演進,馮·諾依曼的智慧都將持續閃耀在計算領域的星河之中。

如果你對計算機體系結構感興趣,不妨嘗試編寫一段簡單的匯編程序,親自體驗指令在馮·諾依曼架構中的運行軌跡,這或許會讓你對這一偉大設計有更深的感悟。

)

)

![自動化測試項目1 --- 嘮嗑星球 [軟件測試實戰 Java 篇]](http://pic.xiahunao.cn/自動化測試項目1 --- 嘮嗑星球 [軟件測試實戰 Java 篇])