1、Vim文本編輯器

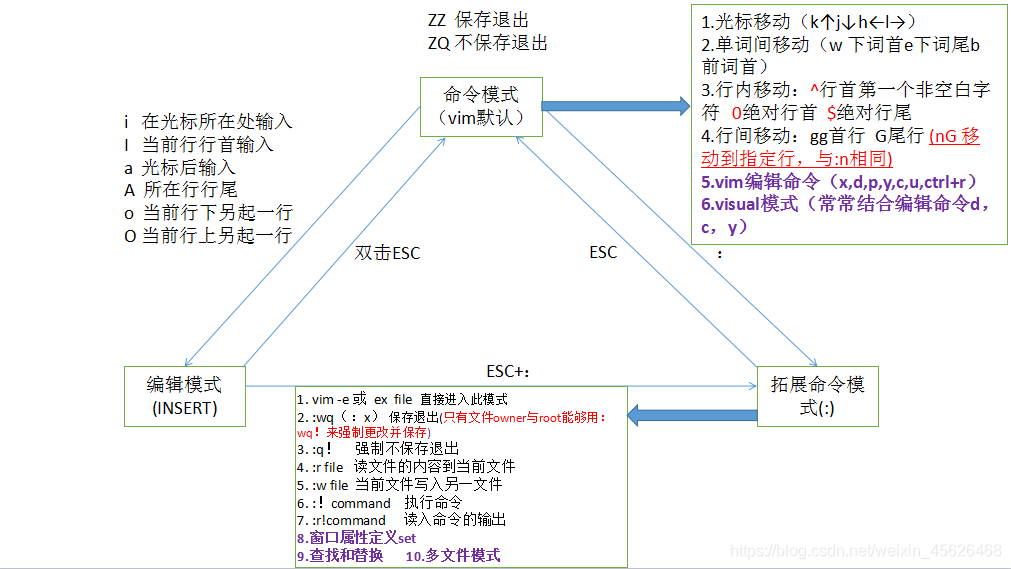

Vim文本編輯器有三種模式

命令模型:控制光標移動,可對文本進行復制、粘貼、刪除和查找得等工作。

輸入模式:正常的文本錄入

末行模式:保存或退出文檔,以及設置編輯環境。

在每次運行Vim編輯器時,默認進入命令模式,此時需要先切換到輸入模式后再進行文檔編寫工作,而每次再編寫完文檔后需要先返回命令模式,然后再進入末行模式,執行文檔的保存或退出操作。再Vim中,無法直接從輸入模式直接切換到末行模式。Vim編輯器中內置的命令有成百上千用法。

命令模式常用命令

| 命令 | 作用 |

| dd | 刪除光標所在整行 |

| 5dd | 刪除從光標處開始的5行 |

| yy | 復制光標所在行 |

| 5yy | 復制從光標處開始的5行 |

| n | 顯示搜索命令定位的下一個字符串 |

| N | 顯示搜索命令定位的上一個字符串 |

| u | 撤銷上一步的操作 |

| p | 將之前刪除(dd)或復制(yy)過的數據粘貼到光標后面 |

末行模式中可用的命令

| 命令 | 作用 |

| :w | 保存 |

| :q | 退出(放棄對文檔的修改內容) |

| :q! | 強制退出 |

| :wq! | 強制保存退出 |

| :set nu | 顯示行號 |

| :set nonu | 不顯示行號 |

| :命令 | 執行該命令 |

| :整數 | 跳轉到該行 |

| :s/one/two | 將當前光標所在行的第一個one替換成two |

| :s/one/two/g | 將當前光標所在行的索引one替換成two |

| :%s/one/two/g | 將全文中的所有one替換成two |

| ?字符串 | 在文本中從下至上搜索該字符串 |

| /字符串 | 在文本中從上至下搜索該字符串 |

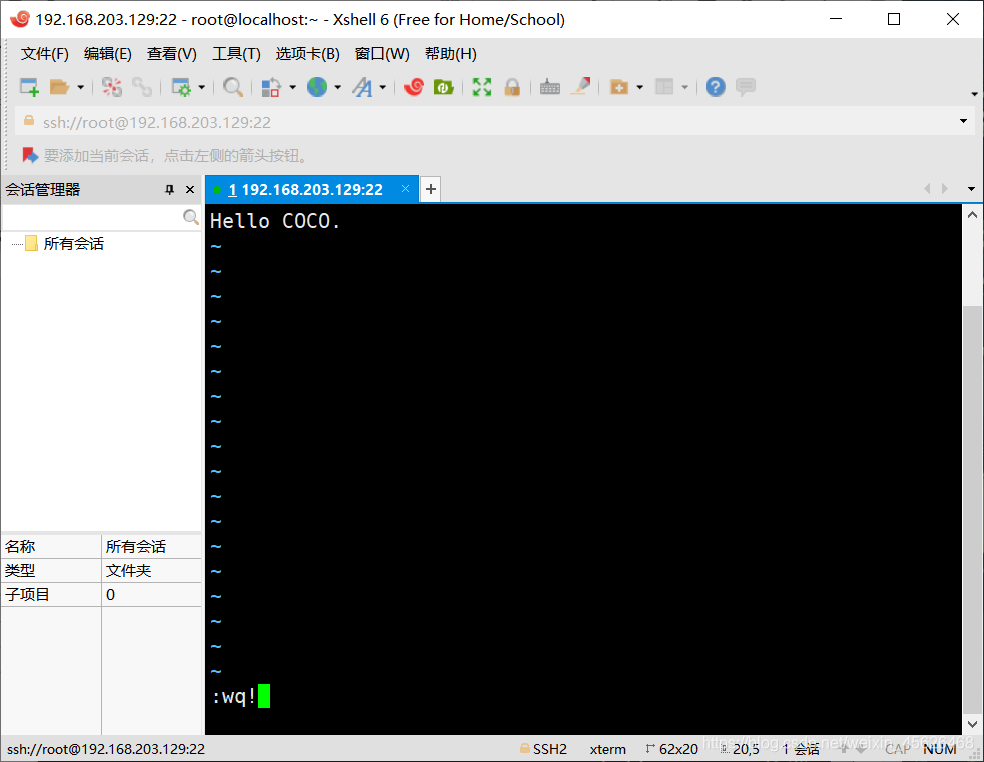

編寫簡單的文檔

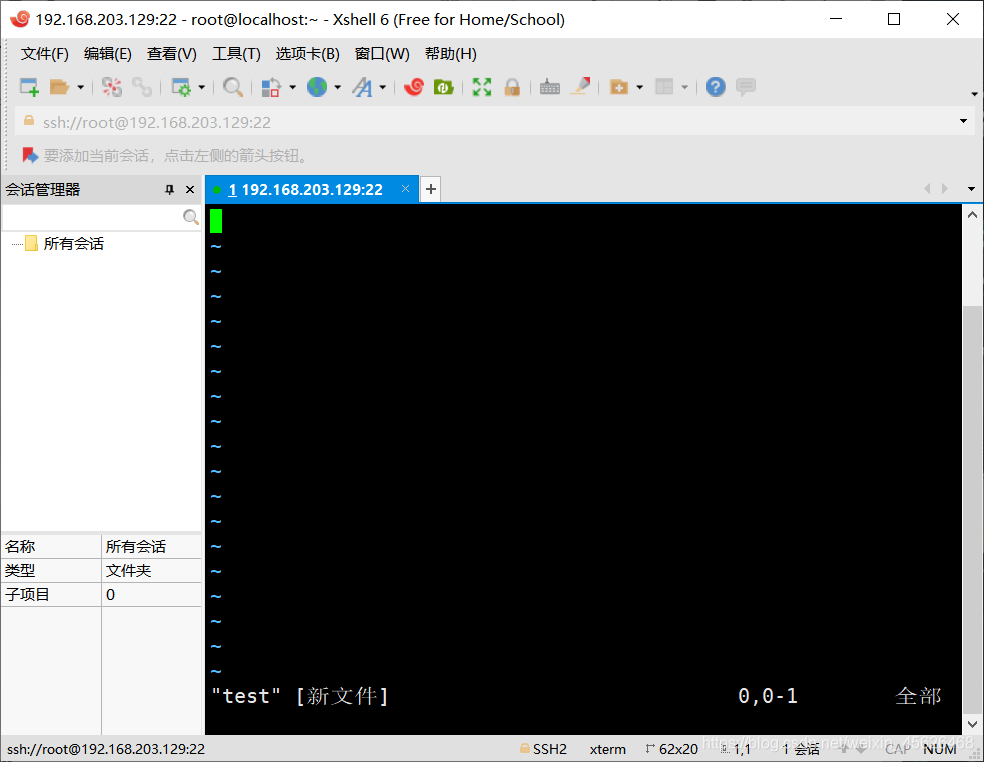

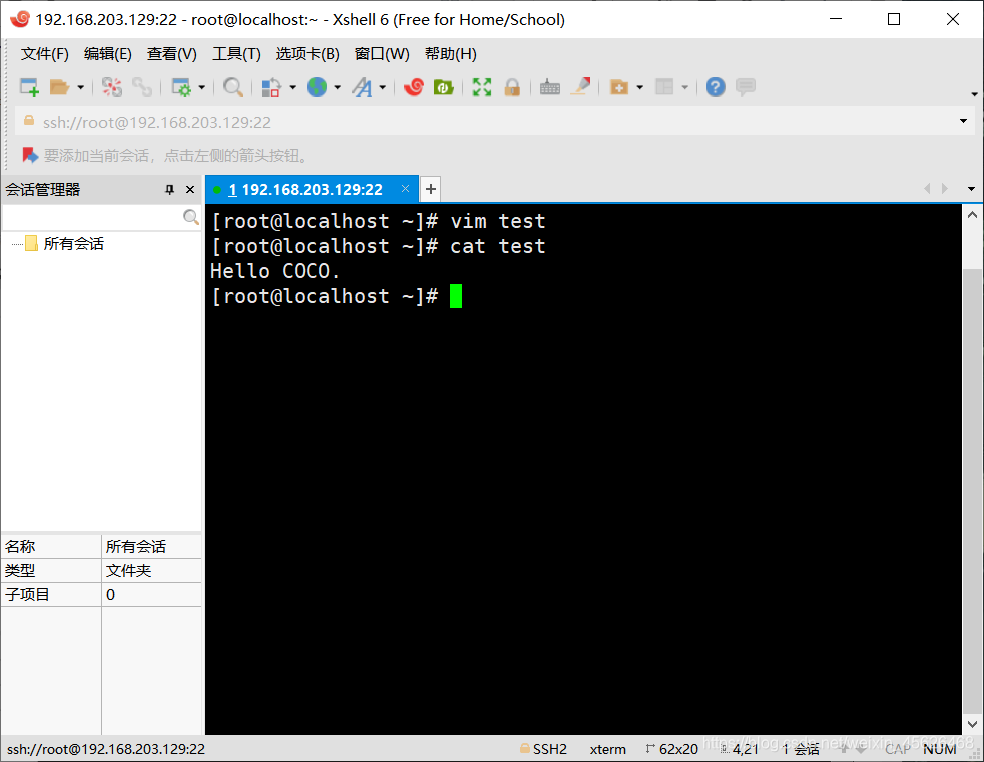

[root@localhost ~]# vim test

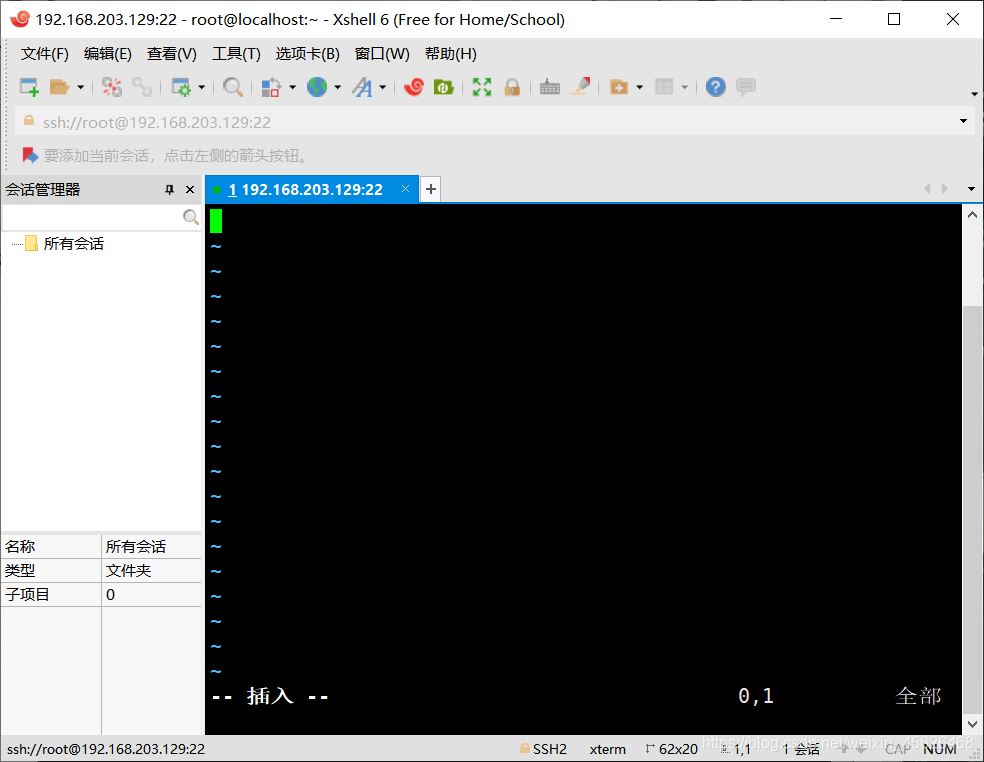

我們可以分別使用a、i、o 三個鍵從命令模式切換到輸入模式,如圖

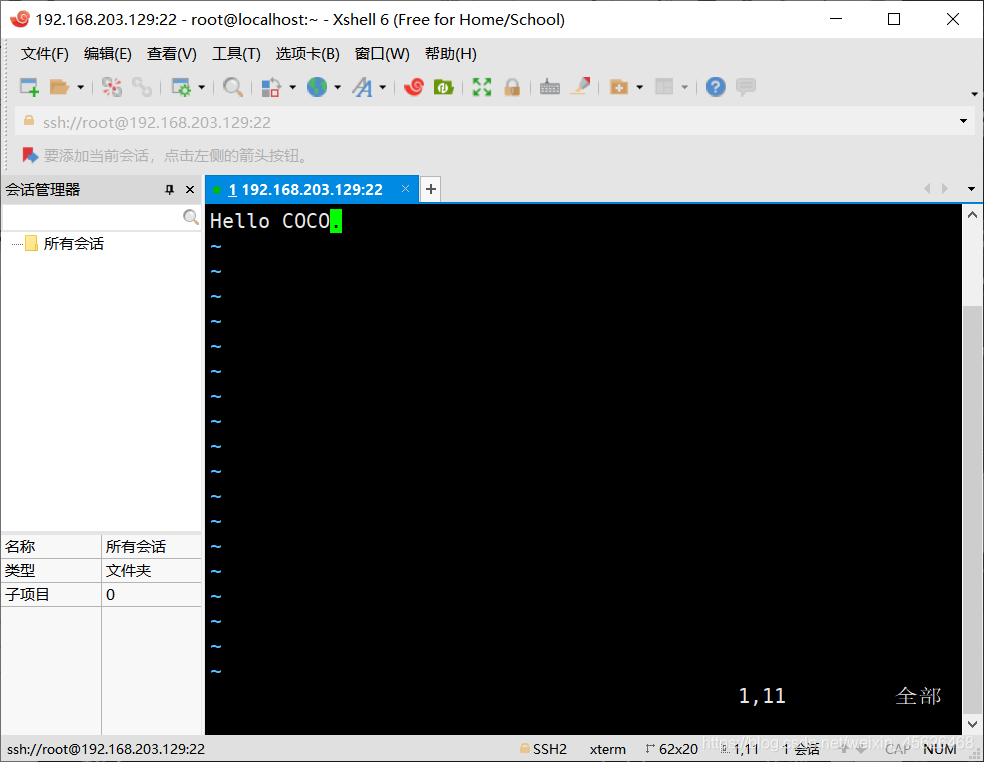

接下來我們就可以輸入一些內容了

?輸入完成后,切換至命令模式

保存退出

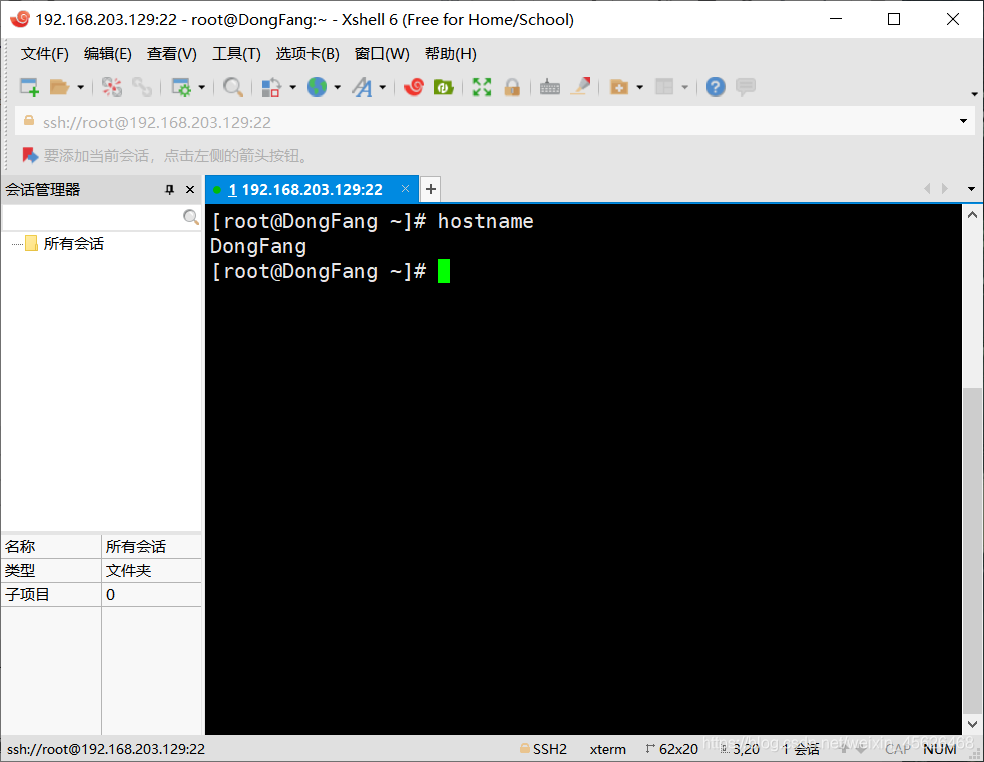

配置主機名稱

配置主機名稱

為了便于在局域網中查找某臺特定的主機,或者對主機進行區分,除了要有IP地址外,還要為主機配置一個主機名,主機之間可以通過這個類似于域名的名稱來相互訪問。在Linux系統中,主機名大多保存在/etc/hostname,接下來/etc/hostname文件修改內容為“DongFang”。

第一步,使用Vim編輯器修改“/etc/hostname”主機名稱文件

第二步,把原有主機名刪除,追加“DongFang”。

第三步,保存退出,使用hostname命令查看是否修改成功

Vim編輯器功能非常強大,應用范圍廣,在配置網卡信息、配置Yum軟件倉庫和撰寫腳本等方面表現出色。我們就不一一舉例了。

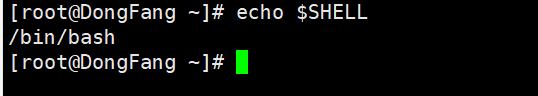

2、編寫Shell腳本

可以將Shell終端解釋器當作人與計算機硬件之間的翻譯官,它作為用戶與Linux系統內部的通信媒介,除了能夠支持各種變量與參數之外,還提供了諸多循環,分支等高級編程語言才有的控制結構特性。

Shell腳本命令的工作方式有兩種:

交互式:用戶每輸入一條命令就立即執行

批處理:由用戶實現編寫好的一個完整的Shell腳本,Shell會一次性執行腳本中諸多命令。

?查看SHELL變量可以發現當前系統已經默認使用Bash作為命令行終端解釋器了

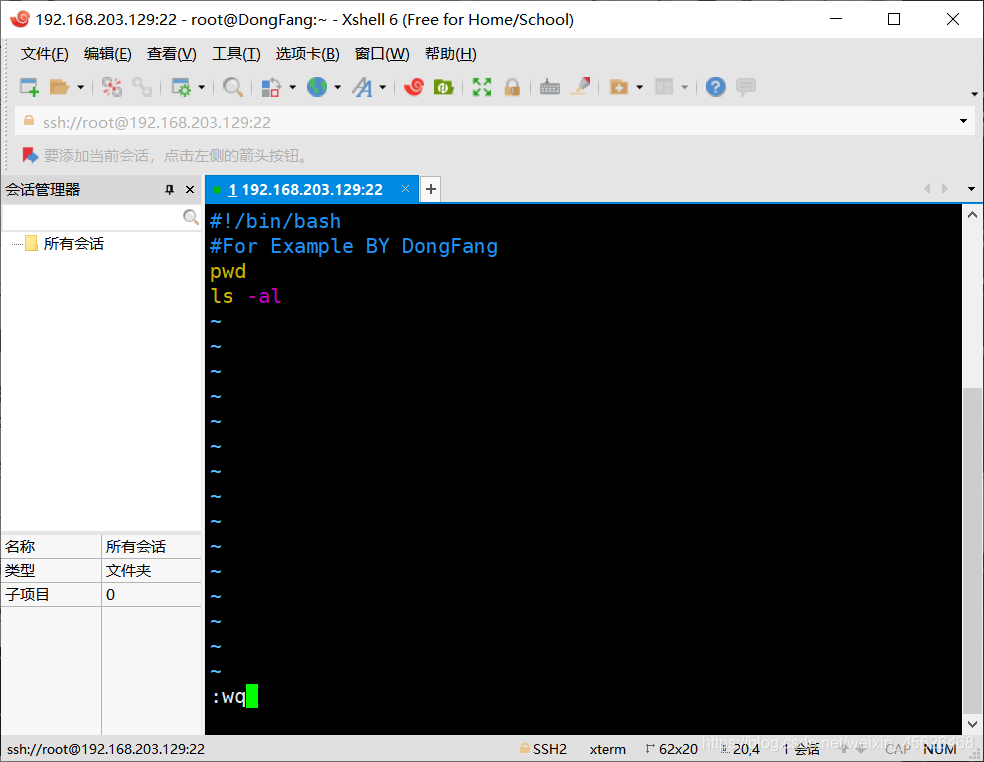

編寫簡單的腳本

例如,我們想查看當前工作路徑并列出當前目錄下所有的文件及其屬性信息。

Shell腳本文件的名稱是任意的,但為了避免被誤認為是普通文件,建議將.sh后綴加上,以表示一個腳本文件。

在上面的腳本中出現看三種不同的元素:

第一行的腳本聲明(#!)用來告訴系統使用哪種Shell解釋器來執行腳本;

第二行的注釋信息(#)是對腳本功能和某些命令的介紹信息。

第三,四行的可執行語句也就是我們平時的命令

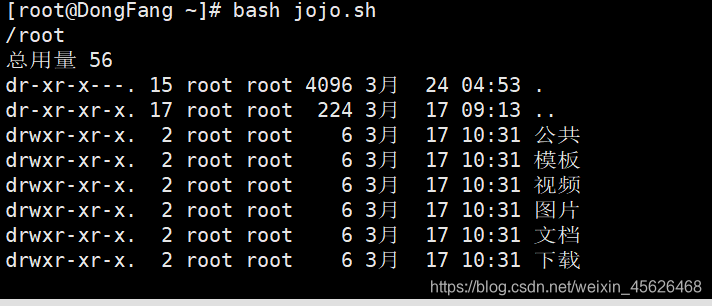

第一種執行方式,bash解釋器命令直接運行Shell腳本

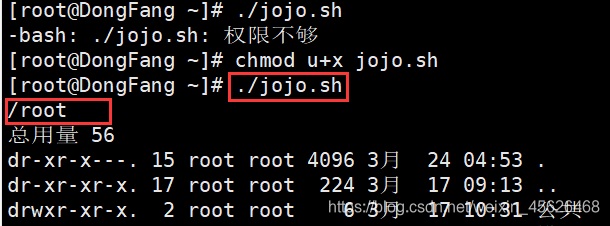

第二種執行方式,通過輸入完整路徑的方式來執行

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)