此篇文章主要是從應用及源碼層面講解vue部分常用api,閱讀起來可能略有難度,新手可以看《從文檔開始,重學vue(上)》

示例代碼均在vue-cli3中完成

Vue.extend()

可以使用 extend 創建一個子類,該方法通常用于構建全局組件,如彈框組件等,下面我們就用它來制作個全局alert組件吧

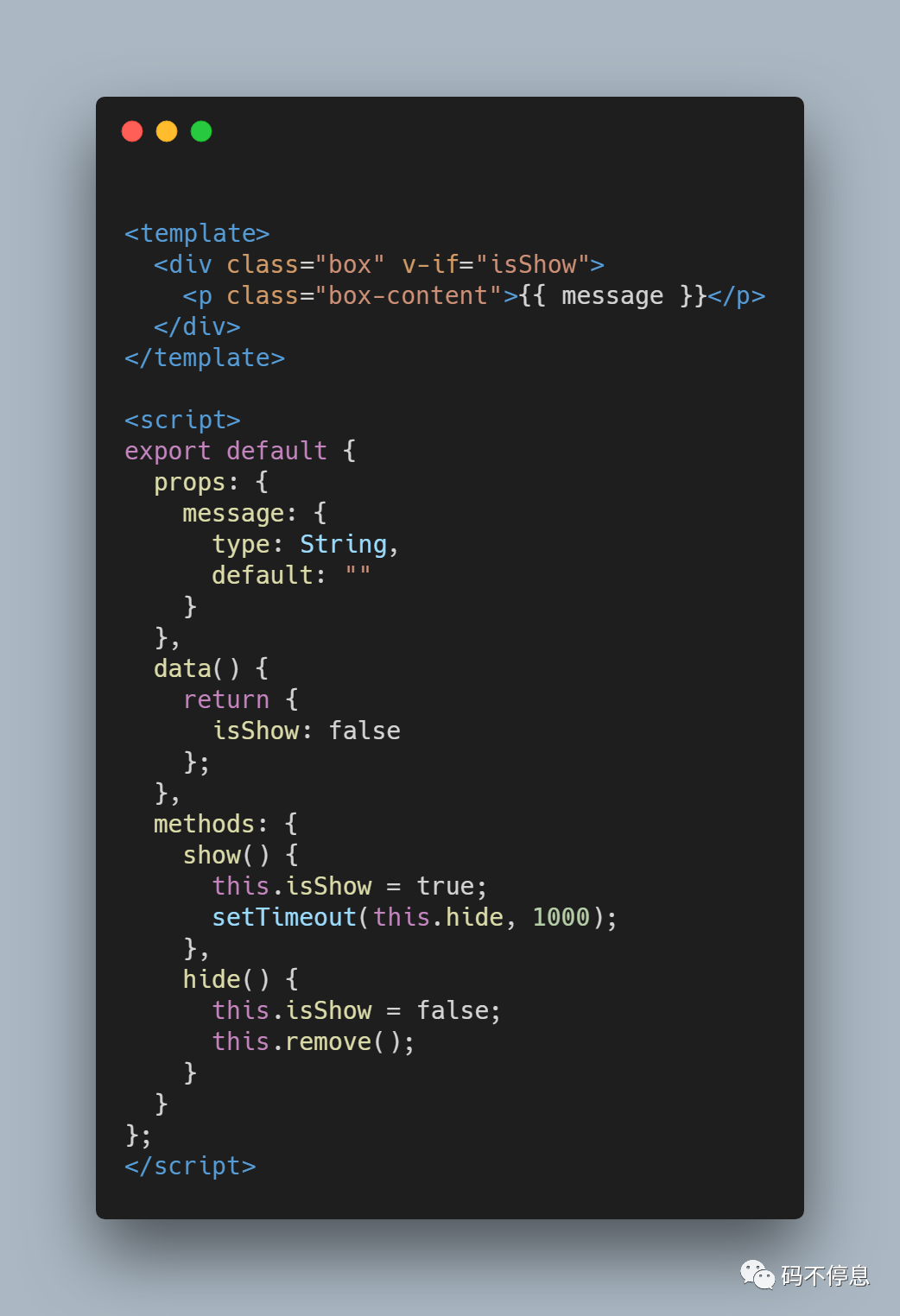

- 首先我們需要一個

alert.vue組件,組件很簡單就接受一個參數,然后有兩個控制顯示隱藏的方法

- 需要把

alert掛載到body注意extend的使用方式

- 使用

使用之前別忘了在main.js中use一下

import Alert from "./components/Alert/create";Vue.use(Alert)用起來也非常方便,如下:

mounted(){ this.$alert('公眾號,碼不停息')}上面我們使用extend直接給他傳了個組件進去,其實我們也可以給extend的配置對象,如下:

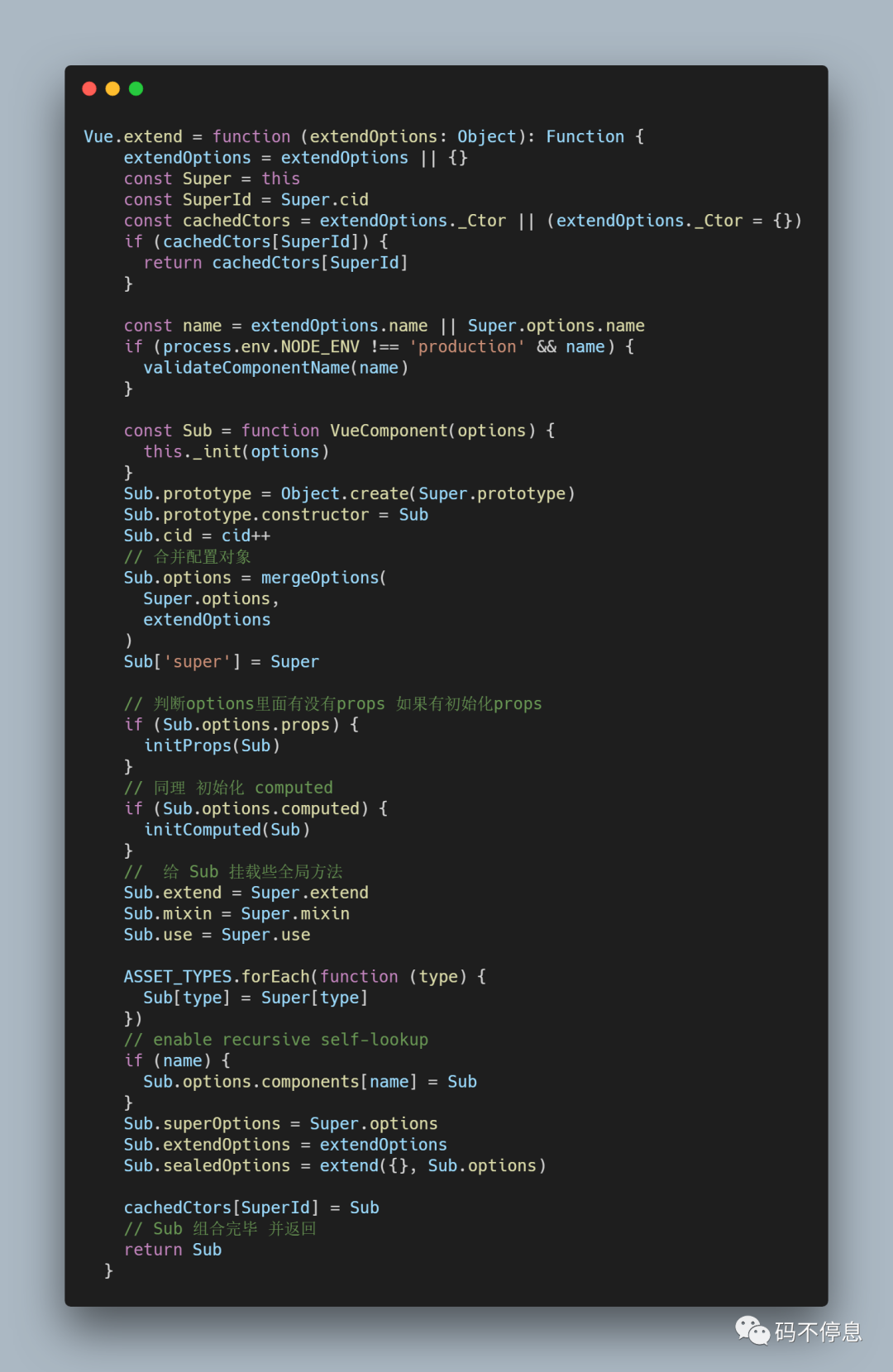

Vue.extend({ template: "{{msg}}", data() { return { msg: "碼不停息" }; }});下面我們通過源碼來看看在vue內部extend都做了哪些事情,關鍵性代碼已經加上注釋 主要做的事情就是把通過

主要做的事情就是把通過extend掛載的組件初始化,并完善里面的options最后返回組件

Vue.nextTick()

如果想理解清楚nextTick,需要我們了解vue的異步隊列 及 javascript(確切的說是瀏覽器)的事件循環機制

- vue異步更新隊列

- 事件循環機制

可能你還沒有注意到,Vue 在更新 DOM 時是異步執行的。只要偵聽到數據變化,Vue 將開啟一個隊列,并緩沖在同一事件循環中發生的所有數據變更。如果同一個 watcher 被多次觸發,只會被推入到隊列中一次。這種在緩沖時去除重復數據對于避免不必要的計算和 DOM 操作是非常重要的。然后,在下一個的事件循環“tick”中,Vue 刷新隊列并執行實際 (已去重的) 工作。Vue 在內部對異步隊列嘗試使用原生的 Promise.then、MutationObserver 和 setImmediate,如果執行環境不支持,則會采用 setTimeout(fn, 0) 代替(Vue官網)

可以簡單的總結為Vue實現響應式并不是數據發生變化之后 DOM 立即變化,而是按一定的策略進行 DOM 的更新,他的策略就是同一事件循環中的所有數據變化完成之后,再統一進行視圖更新,如果在這個過程中想要操作dom就比較棘手了,而Vue.nextTick就是來解決這樣的問題,如下:

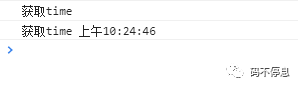

{{ time }} export default { data() { return { time: "" }; }, methods: { getDom() { return document.getElementById("time").innerHTML; } }, mounted() { this.time = new Date().toLocaleTimeString(); console.log("獲取time", this.getDom()); //獲取不到 this.$nextTick(() => { console.log("獲取time", this.getDom()); //可以獲取到 }); }};

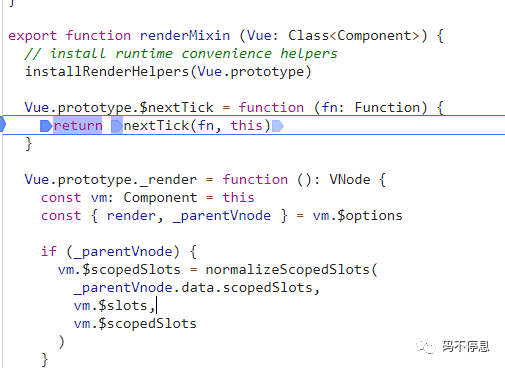

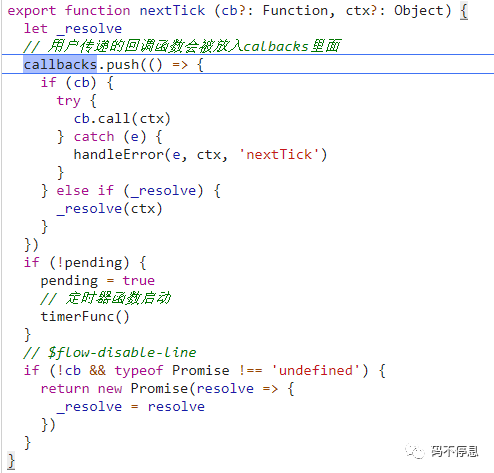

可以看到,當我們給time賦值后直接通過原生dom獲取值是獲取不到的,而用this.$nextTick(callback)就可以獲取到了,那nextTick在內部做了什么呢?我們找到相應的源碼 可以看出,當我們在代碼中執行

可以看出,當我們在代碼中執行$nextTick方法時,內部是調用了nextTick,那我們再來看看nextTick方法里面都有什么? 原來

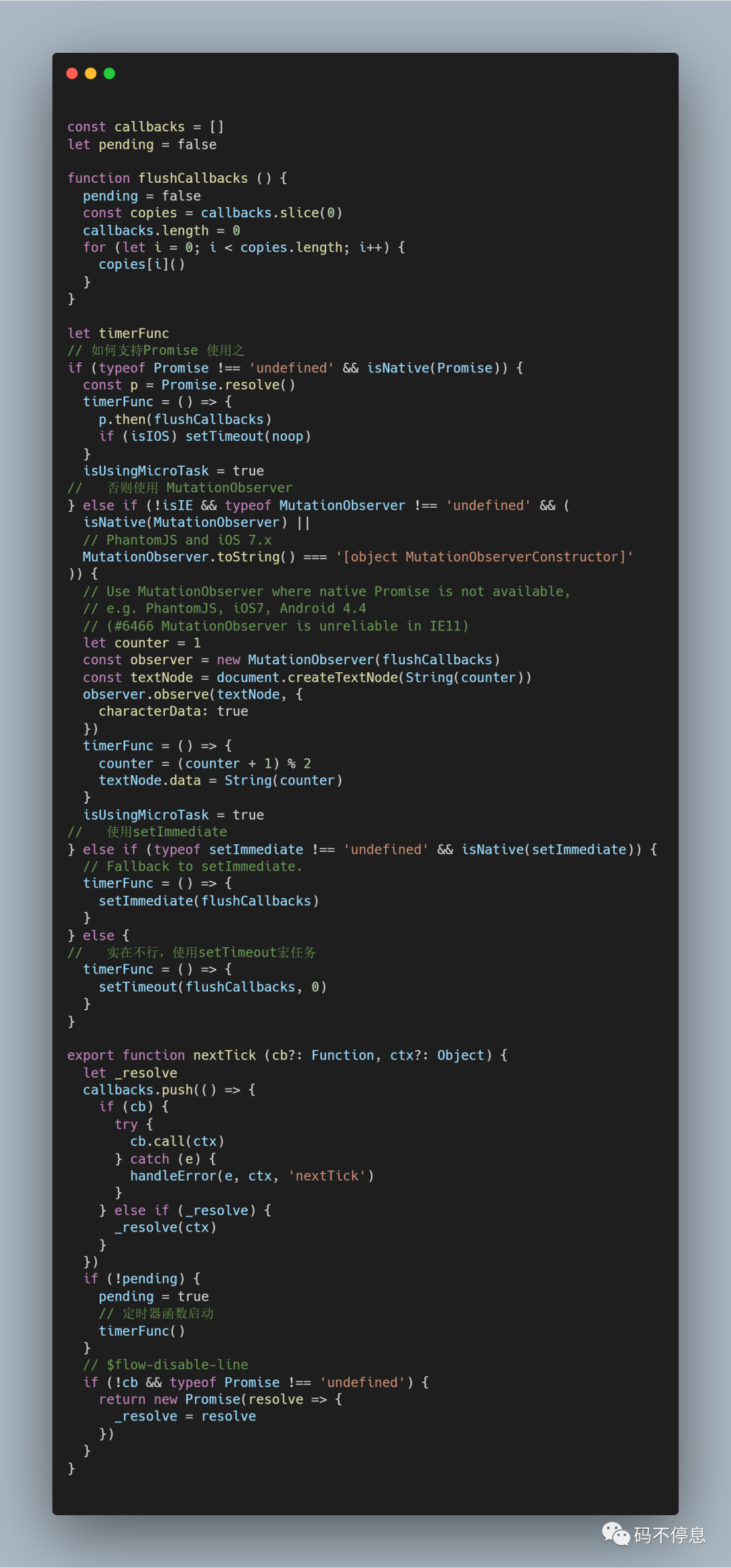

原來nextTick方法把我們傳的函數都push到了一個callback數組里,那這個數組是什么時候執行呢?為了方便看,我把相關代碼都復制出來如下: 代碼較長,可以放大觀看,關鍵代碼已給出注釋,主要邏輯如下:

代碼較長,可以放大觀看,關鍵代碼已給出注釋,主要邏輯如下:

用戶調用$nextTick(callback) -> 把用戶傳入函數push到callback數組 -> 檢測當前平臺環境決定使用哪種方式處理異步 -> 執行flushCallbacks函數 -> flushCallbacks中循環執行callback

因為微任務會在當前宏任務執行完畢后立即執行,這樣就能保證在執行$nextTick()的時候,當前宏任務(包括頁面渲染)已經執行完畢

Vue.set()

用Vue.set()設置的值是響應式,當我們需要對 復雜數據類型 新增屬性和值,同時需要新增的值是 響應式 的時候就需要使用該api 如下所示:

- 直接給對象賦一個新的屬性和新值

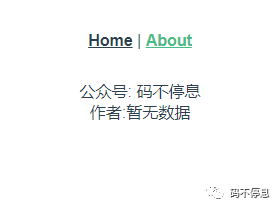

公眾號: {{ userInfo.name }} 作者:{{ userInfo.author || "暫無數據" }} export default { data() { return { userInfo: { name: "碼不停息" } }; }, methods: {}, mounted() { this.userInfo.author = "劉小灰"; // 注意 userInfo開始沒有author屬性 }};渲染結果如下, 數據沒有出來,新增的author不是響應式

- 我們再用

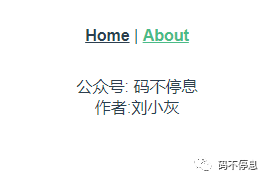

Vue.set()給對象賦一個新的屬性和新值

公眾號: {{ userInfo.name }} 作者:{{ userInfo.author || "暫無數據" }} export default { data() { return { userInfo: { name: "碼不停息" } }; }, methods: {}, mounted() { this.$set(this.userInfo, "author", "劉小灰"); //使用set賦值 }};再看看結果,新增的author是響應式

除了基本使用,我們來思考下Vue為什么要設置這個api,為什么直接通過.語法添加的屬性就不是響應式的呢? 使用this.$set()是有如何做到響應式的呢?

我們來源碼中找答案

簡單了解下響應式

響應式的具體表現是當我們把data中的屬性和頁面綁定后,改變data中的數據后,頁面會自動更新,那Vue是如何實現響應式的呢?

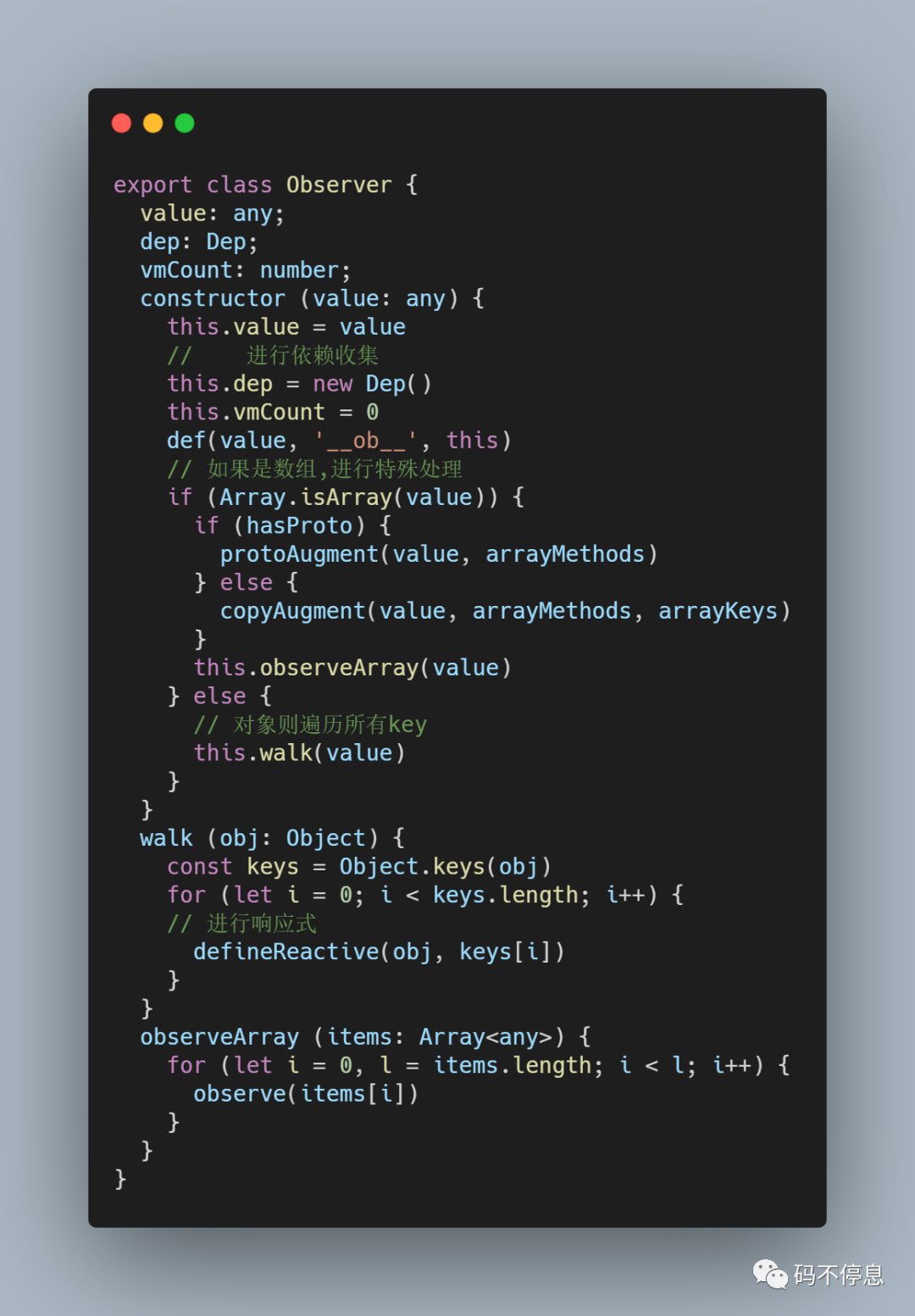

不難得出在vue2.x中是使用Object.defineProperty對數據進行劫持來實現響應式,當我們初始化的時候,會把每一個數據都進行依賴收集,內部主要是通過遍歷及遞歸來實現,如下(關鍵代碼已給出注釋): 下面我們來看看核心方法

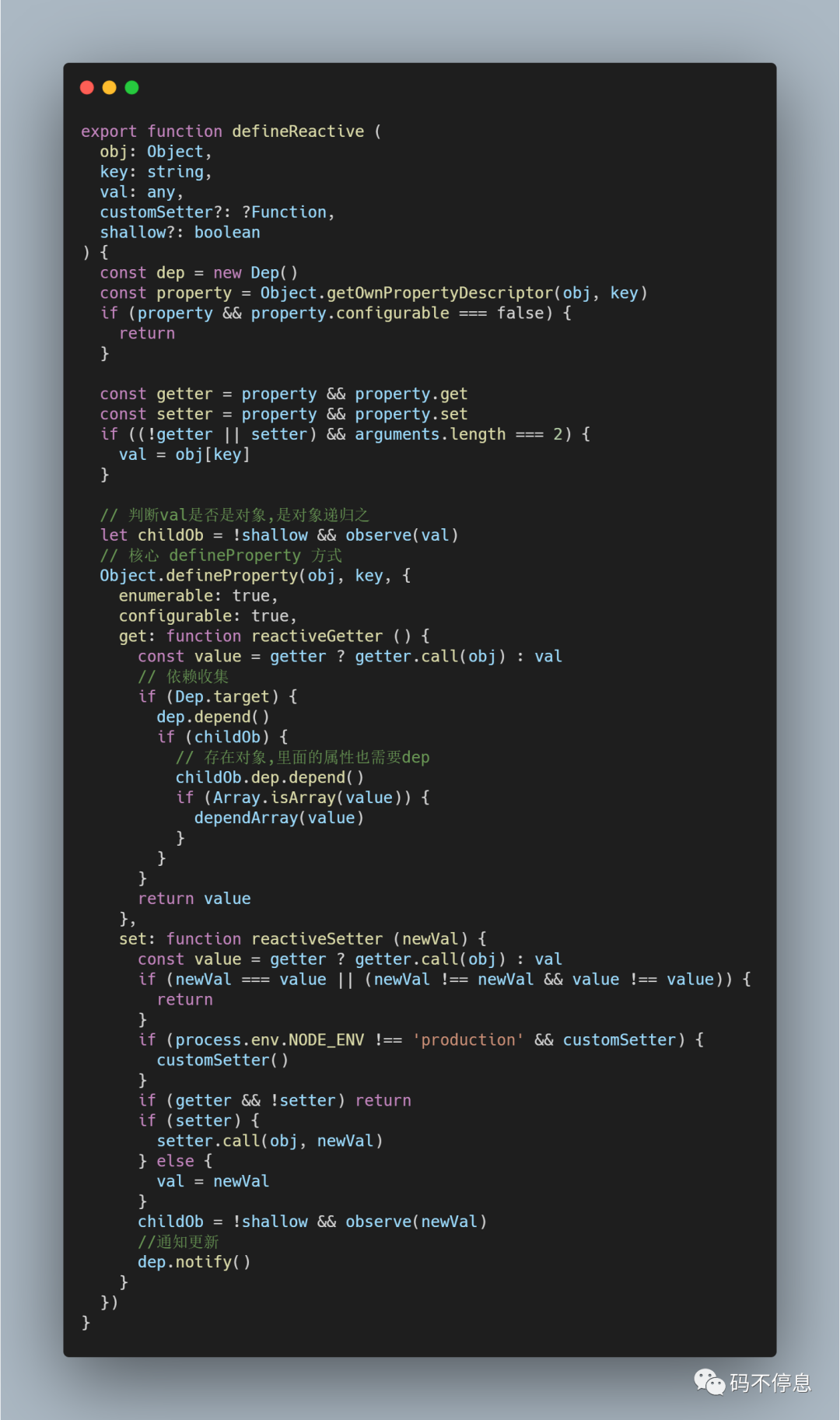

下面我們來看看核心方法defineReactive都干了什么事情(關鍵代碼已給出注釋)

大體流程

初始化 -> 執行

Observer-> 如果是數組特殊處理,否則遍歷子 -> 執行walk->defineReactive進行響應式處理,如果數據中對象嵌套,遞歸之,否則進行依賴收集,確保全部數據都經過Object.defineProperty的洗禮 -> 響應式處理完畢

這時問題來了, 如果你在代碼中給某個對象通過.語法新加個屬性,這個時候初始化過程早已結束,新加的屬性并沒有經過Object.defineProperty的洗禮,自然不會變成響應式數據,這個時候我們就需要使用Vue.set()方法,讓數據變成響應式,那set中是如何做的呢?其實就是重新調了下Object.defineProperty的set方法進行依賴收集即可

關于Vue是如何對數組進行特殊處理的,可以看Object.defineProperty是如何實現對數組的監聽

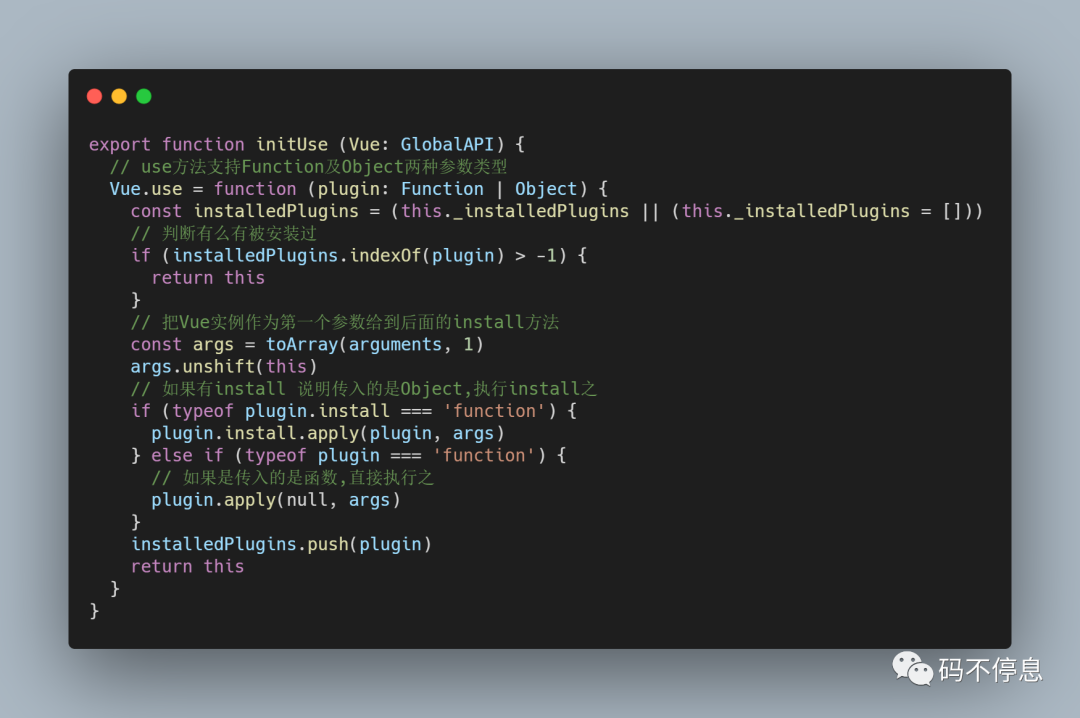

Vue.use()

安裝 Vue 插件使用,use的源碼比較短我們直接看源碼:如下(關鍵代碼已給出注釋) 所以在我們平常使用時,我們有兩種使用方式

所以在我們平常使用時,我們有兩種使用方式

方式一:Vue.use({ install(vue){ }})方式二:Vue.use((vue)=>{})無論是哪種方式,Vue都會把vue實例在回調中返回回來供我們使用

最后

最后我想說說為什么我們要學習源碼,我覺得源碼能不能學透并不重要(當然,如果你可以把源碼徹底看懂也再好不過),對我們大部分人來說,學習源碼最重要的目的是 查漏補缺 ,看大佬們是怎么寫代碼,是怎么組織代碼,而這種能力不是我們多做幾個項目,多發幾個ajax請求能夠得到的,就拿自己來說,看了源碼后我發現自己對函數式編程,對發布訂閱模式掌握的還不是不好,然后自己花些時間再加強下這方面的理解,然后把自己理解到的知識再在看源碼中得以升華,我感覺這是最酷的!

最后的最后

交個朋友吧,關注微信公眾號,拉你進群,和一群志同道合的人學習源碼

—建筑電氣...)

)

及其相關屬性在Java中意思)

)

、av_free()等))