一、網絡概述

1.1、什么是網絡?

1、網絡的本質就是實現資源共享2、將各個系統聯系到一起,形成信息傳遞、接收、共享的信息交互平臺

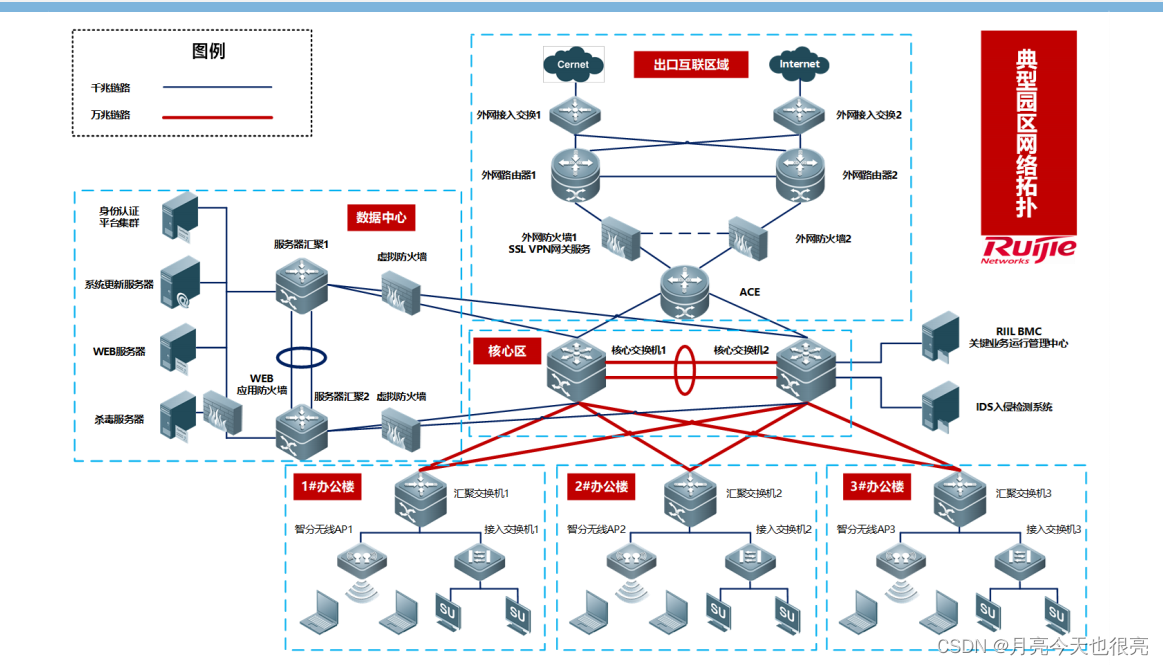

1.2、典型的園區網拓撲?

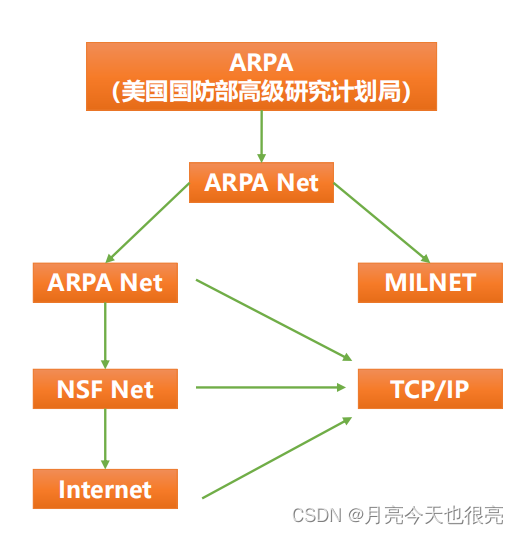

1.3、網絡歷史發展,ARPA和ARPANET ?

1、1969年,美國國防部高級研究計劃局ARPA( Advanced Research Projects Agency )以軍用目的建立了名 為ARPANET的計算機網絡,它是世界上第一個封包交換網絡,譽為互聯網始祖。最初的“阿帕網”只連接了 4個節點:

2、不過,“阿帕網” 問世之際,大部分電腦還互不兼容。于是,如何使硬件和軟件都不同的電腦實現真正的互 聯,就是人們力圖解決的難題。這個過程中,文頓·瑟夫為此做出首屈一指的貢獻,從而被稱為“互聯網之 父”。

1.4、網絡歷史發展, Internet的由來

1985年,美國國家科學基金會NSF(National Science Foundation)開始建立計算機網絡NSFNET。NSFNET成為 Internet上主要用于科研和教育的主干部分,代替了 ARPANET的骨干地位。1989年MILNET實現和NSFNET連接后,就開始采用 Internet這個名稱。自此以后,其他部門的計算機網絡相繼 并入Internet,ARPANET宣告解散。20世紀90年代初,商業機構開始接入Internet,使Internet 開始了商業化的新進程,成為Internet大發展的強大推動力。1995年,NSFNET停止運作,Internet已徹底商業化了。

二、OSI參考模型

2.1、OSI產生背景

1、計算機網絡市場剛剛興起的時候,許多計算機生產廠商都積極推出自己公司獨創的網絡體系架構,像IBM, DEC等,各個公司的網絡體系結構各不相同,不同公司之間的網絡不能互聯互通,導致使用某種網絡的用 戶如果在后繼時刻擴展網絡則必須繼續使用原計算機廠家的設備,而如果換一家計算機,則必須放棄原來 的所有設備,因為生產廠商之間的設備不兼容,而且網絡相互都是不共享,導致市場上各自保護現象很嚴 重。

2、因此國際標準化組織(ISO)于1977年設立了專門的機構研究解決上述問題,并于不久后提出了一個是各種 計算機都能夠互聯的標準框架——開放式系統互連參考模型(OSI),簡稱OSI參考模型。

2.2、OSI參考模型簡介 ?

1、為什么使用分層結構?

- 降低復雜性

- 提高設備的兼容性

- 提供標準化的接口

- 促進模塊化工作

- 簡化教學和學習

- 易于實現與維護

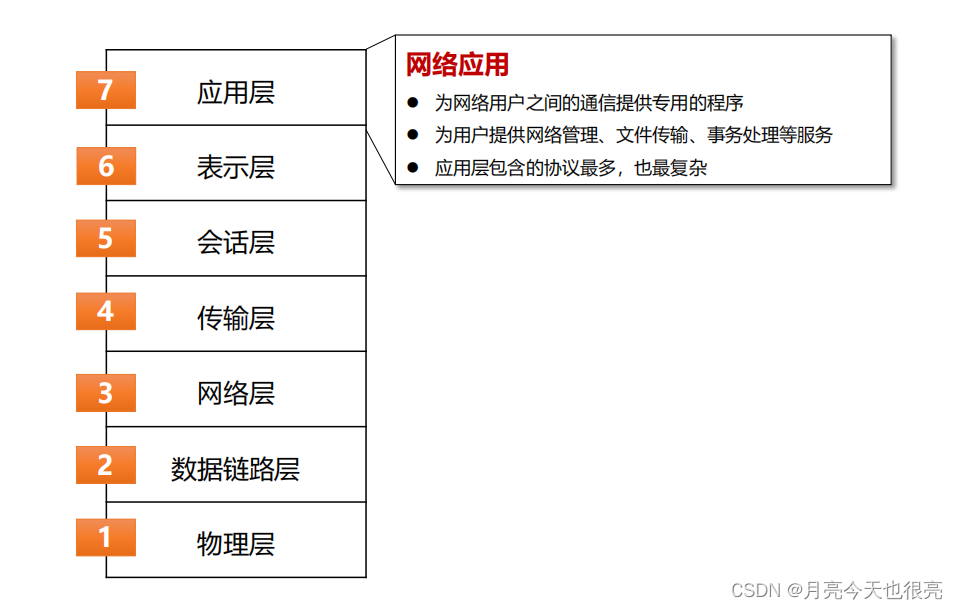

?2、OSI模型將數據通訊過程分割為7個層次,每個層次都負責各自的 功能,并設計了對應的協議實現這些功能,各個層次之間有標準化 的接口。

2.3、協議數據單元(PDU)?

?2.4、OSI參考模型各層次的功能 – 應用層

- 提供應用程序間通信。?

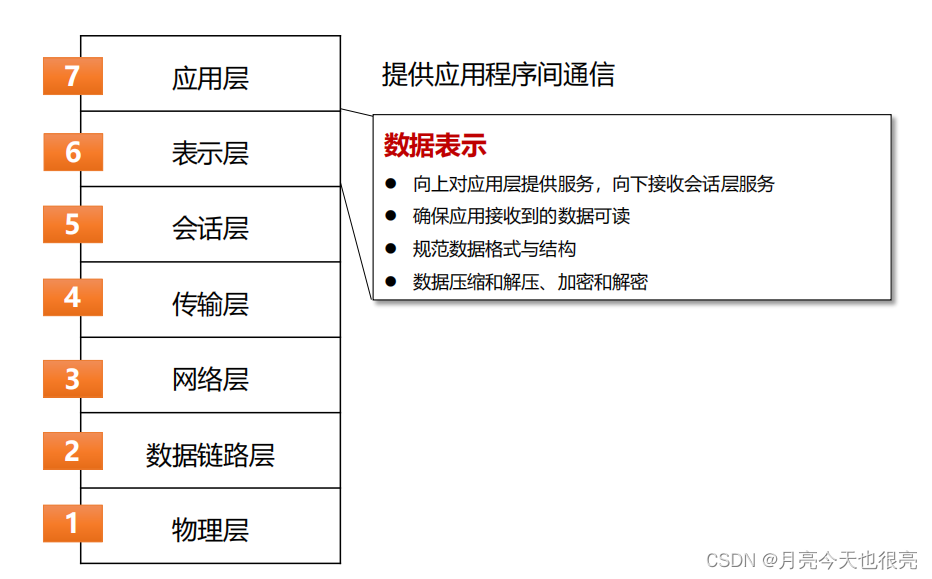

2.5、OSI參考模型各層次的功能 – 表示層

?

- 數據表示、加密、解密。?

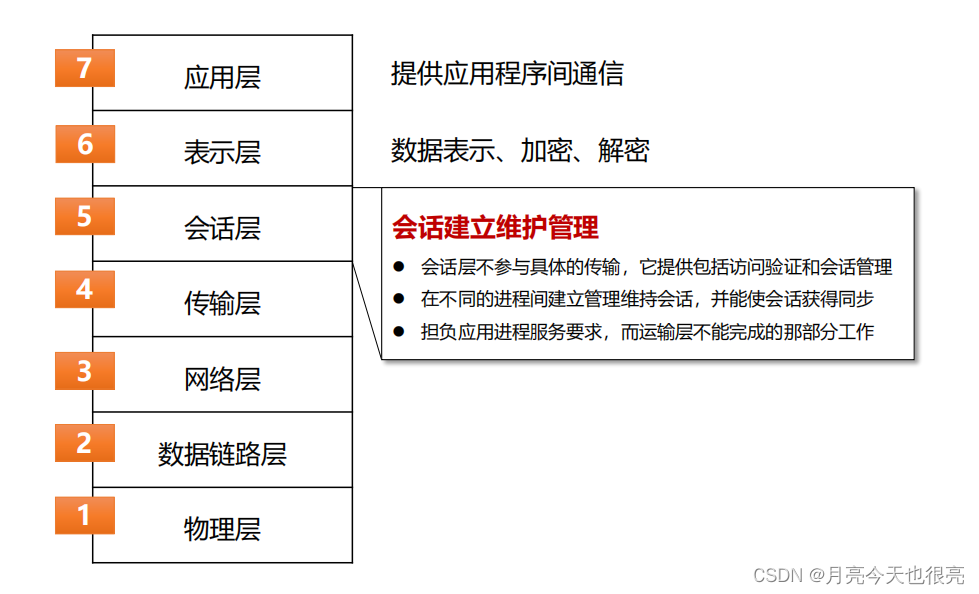

?2.6、OSI參考模型各層次的功能 – 會話層

- 會話建立維護管理。?

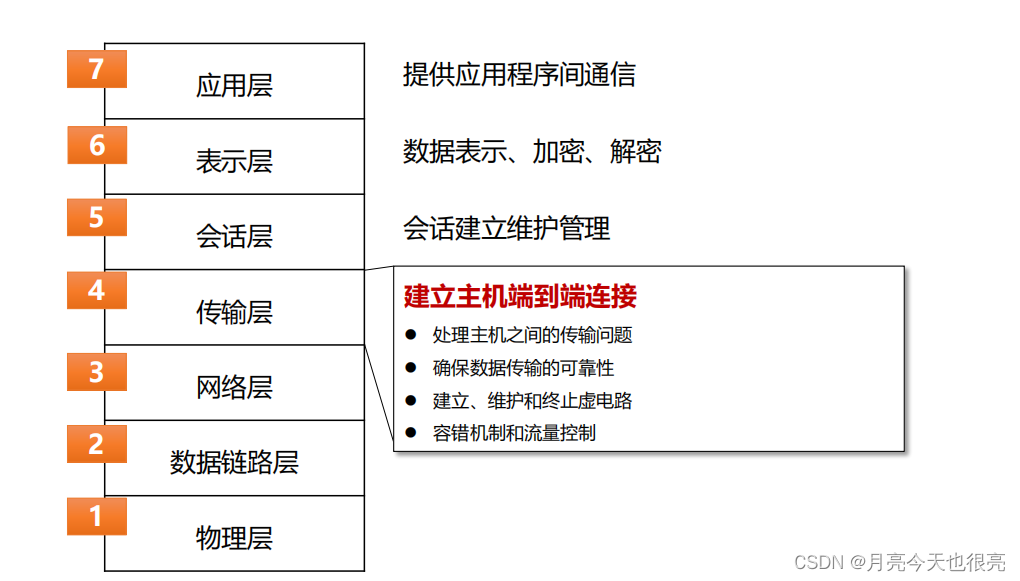

2.7、OSI參考模型各層次的功能 - 傳輸層?

- 建立主機端到端連接。?

- 應用程序到應用程序的端到端。

2.8、OSI參考模型各層次的功能 – 網絡層?

- 尋址和路由。?

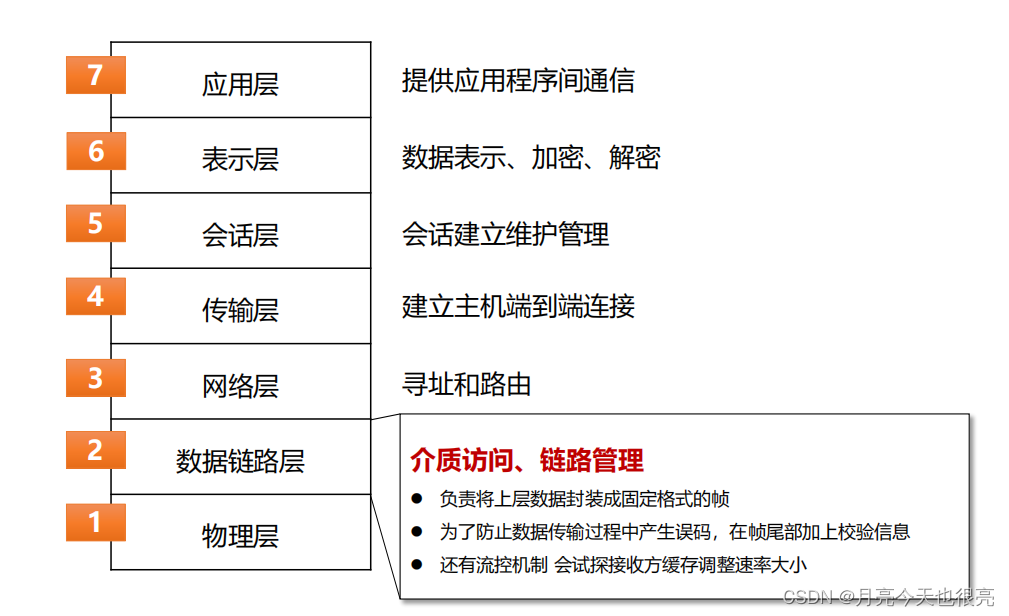

2.9、OSI參考模型各層次的功能 - 數據鏈路層?

- 介質訪問、鏈路管理等。?

2.10、OSI參考模型各層次的功能 – 物理層 ?

- 二進制傳輸。?

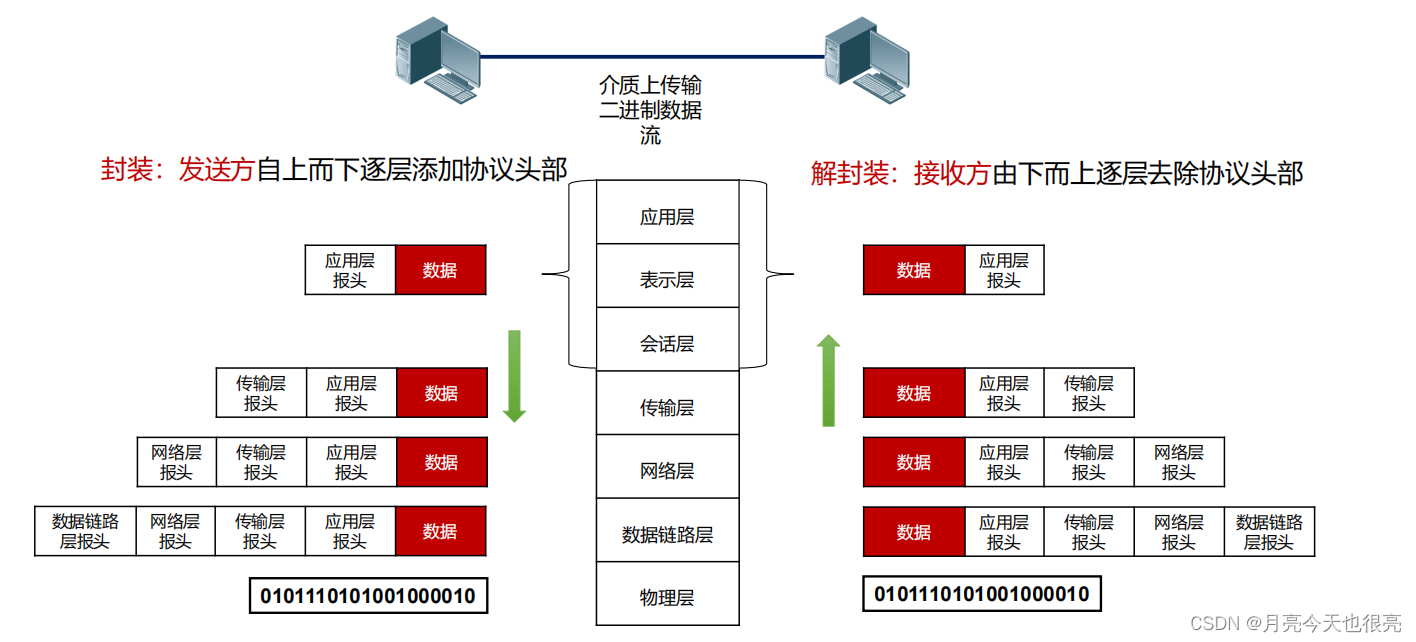

2.11、報文封裝與解封裝 ?

2.12、數據在不同網絡設備之間轉發 ?

1、發送方對原始數據進行封裝,通過介質發送到下一跳設備。2、中間的網絡設備對數據包進行解封裝,查看對應信息,根據表項進行轉發。3、數據經過中轉達到目的設備,解封裝后到達目標應用程序。

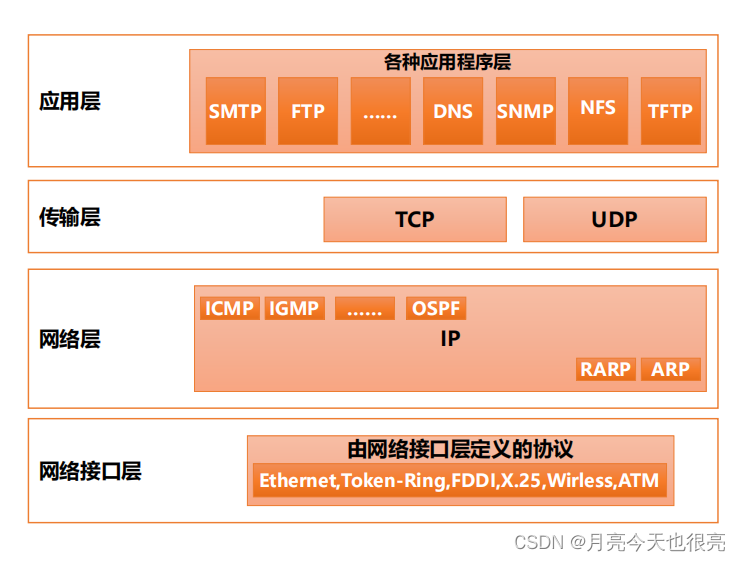

三、TCP/IP協議棧

3.1、TCP/IP協議棧簡介

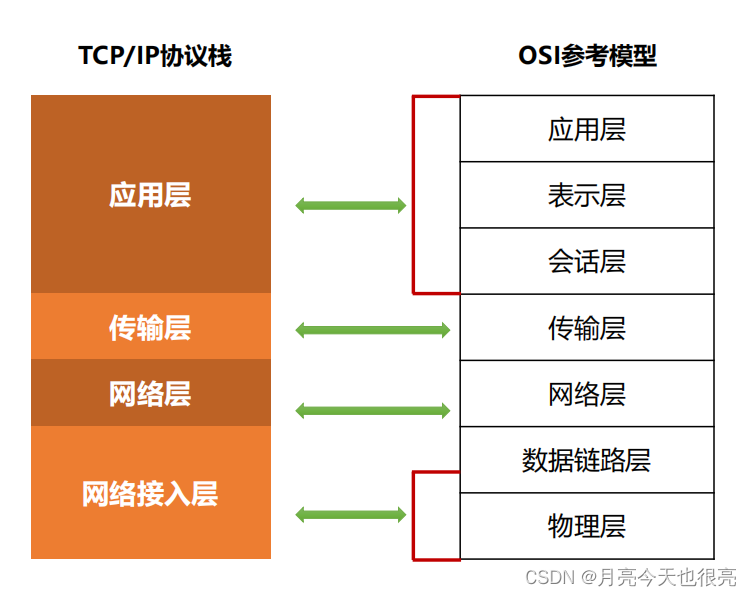

與OSI模型的區別:

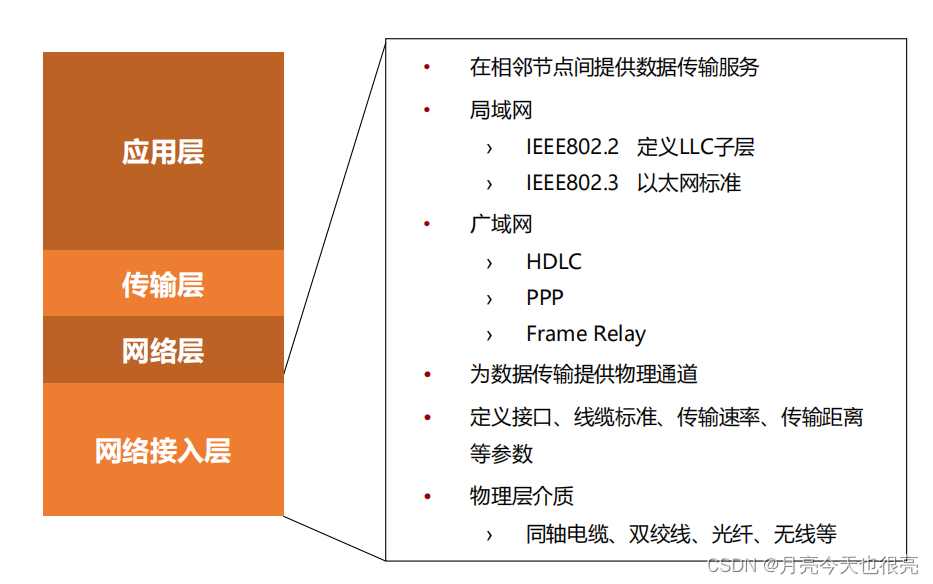

1、TCP/IP總共定義了4層2、OSI的1、2層合并為網絡接入層3、OSI的5、6、7層合并為網絡應用層4、OSI模型與TCP/IP模型都是描述網絡設備之間通訊標準流程5、TCP/IP模型是Internet的基本協議

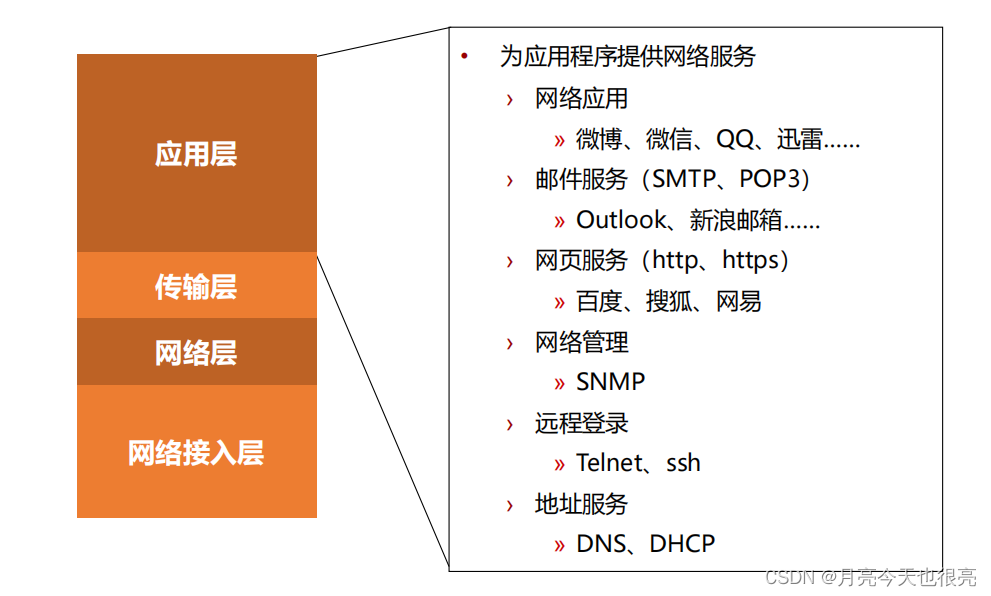

3.2、應用層

3.3、傳輸層?

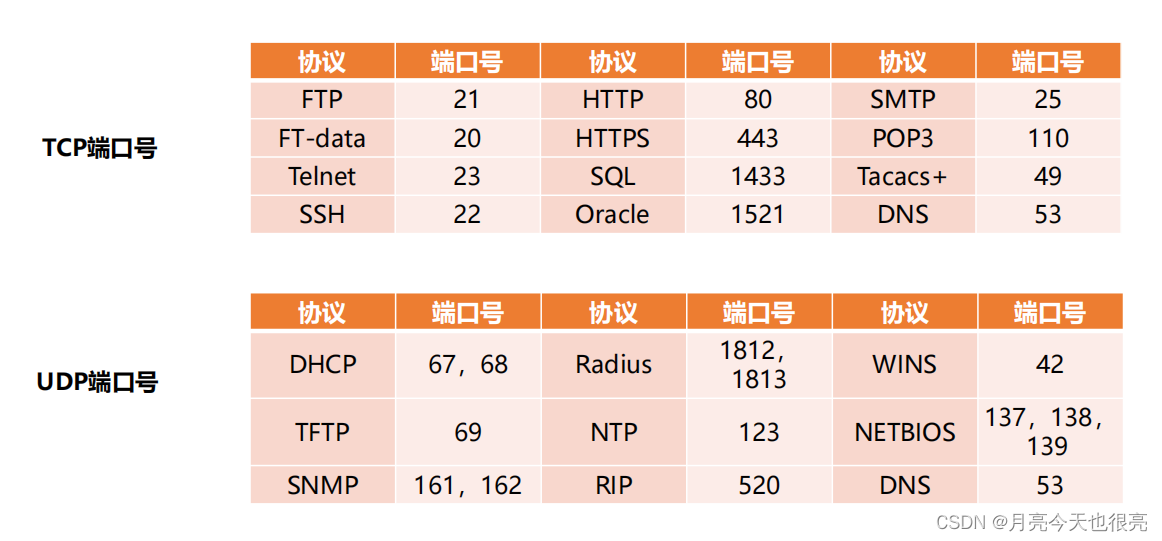

?1、TCP/UDP端口號范圍是0~65535,其中0~1023是熟知端口號,已固定分配給常用應用程序

2、用于在主機系統中區分不同的應用程序,數據傳輸最終是程序之間的互相訪問

- 例1:主機A遠程登錄主機B,隨機端口1028作為源端口,主機B的23端口作為目的端口

- 例2:主機A通過瀏覽器發起HTTP訪問,隨機端口作為源端口,主機C的80端口作為目的端口

3.4、TCP/UDP 常見協議端口號 ?

3.5、傳輸層的區別?

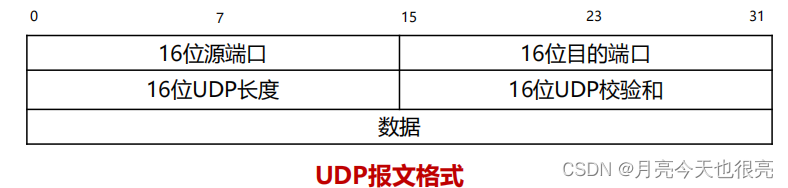

1、UDP報文結構簡單,傳輸效率高,但不具備排序功能以及重傳機制,數據包到達目的地時,有可能因為網絡問題,出現亂序或者丟包現象。

- 常用在視頻、語音應用等。

?

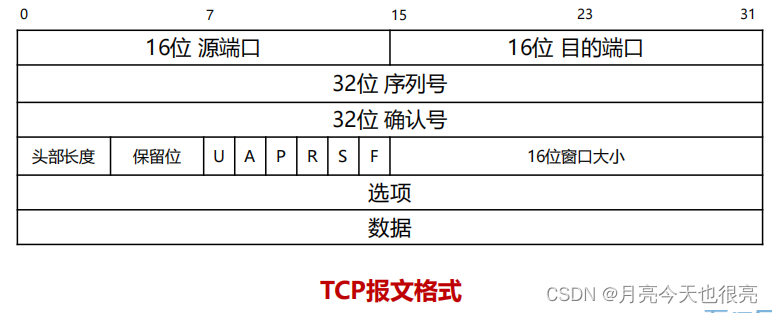

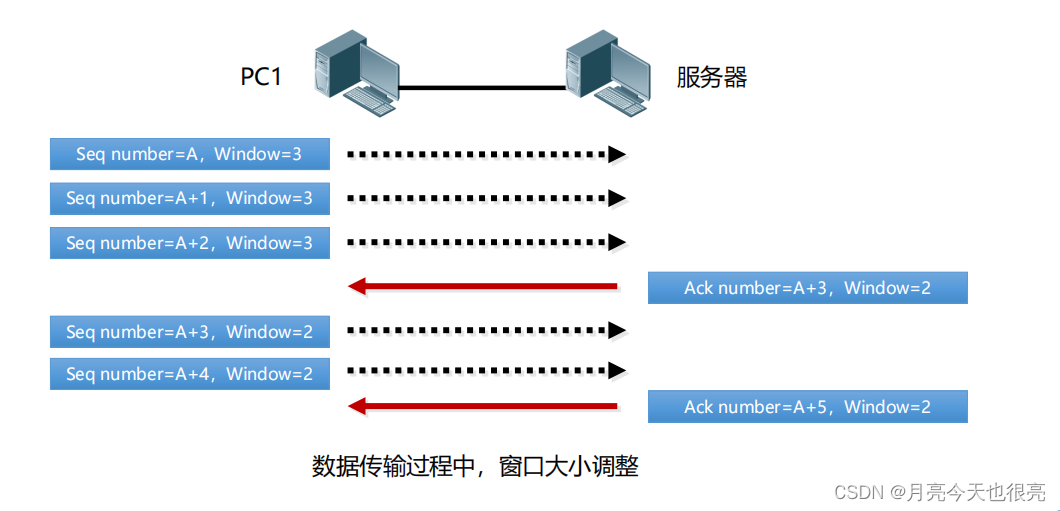

?1、TCP報文結構相對復雜,具備序列號、確認號、窗口大小等字段,使其具備排序功能、重傳機制、滑動窗 口機制,確保數據傳輸的可靠性,使得數據能夠準確按序到達目的地

- 常用在HTTP、FTP等可靠傳輸

3.6、傳輸層?

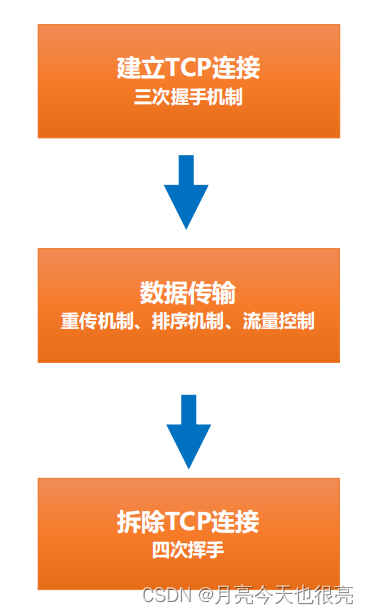

1、基于TCP協議

- 傳輸數據前:由TCP建立連接

- 傳輸過程中:由TCP解決可靠性、有序性,進行流量控制

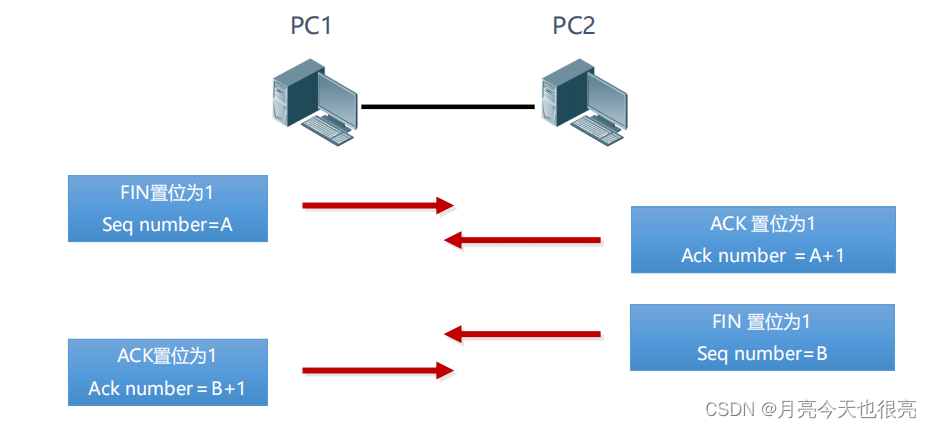

- 傳輸結束后:由TCP拆除連接

2、TCP頭部字段

- 端口號:源端口標識發送方的進程,目的端口標識接收方的進程

- 序列號:保證數據傳輸的有序性,確認號對收到的數據進行確認

- 窗口大小:傳輸階段,每次連續發送數據的大小

- Flag字段:

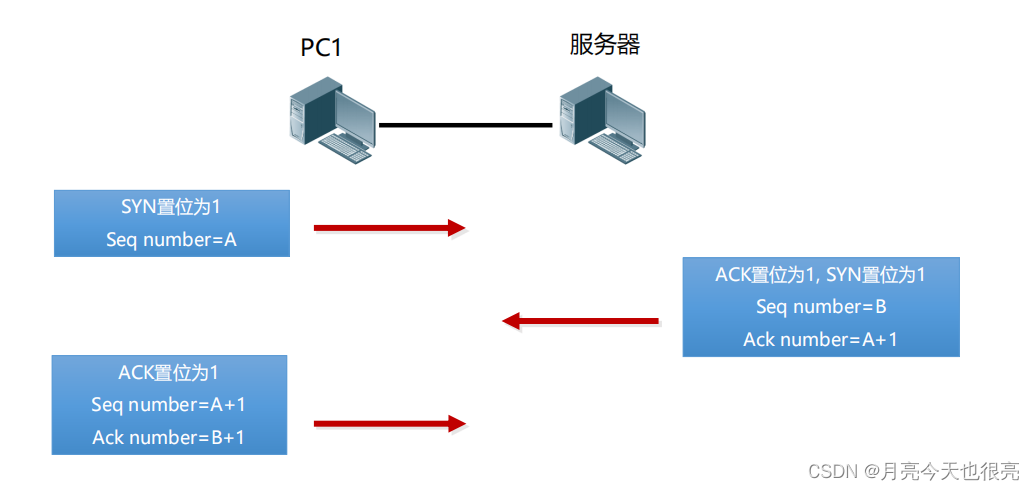

- ACK:確認號標志,置1表示確認號有效,表示收到對端的特定數據

- RST:復位標志,置1表示拒絕錯誤和非法的數據包,復位錯誤的連接

- SYN:同步序號標志,置1表示同步序號,用來建立連接

- FIN:結束標志,置1表示連接將被斷開,用于拆除連接

?

3.7、TCP協議工作過程 —— 建立連接?

3.8、TCP協議工作過程 —— 數據傳輸 ?

3.9、TCP協議工作過程 —— 重傳機制 ?

3.10、TCP協議工作過程 —— 拆除連接 ?

3.11、網絡層?

3.12、網絡接入層 ?

前后端對接(下))

)

– 能力、速度、效率和成本)

)

)

)