文章目錄

- 平衡二叉樹的構造過程

- 1 算法描述

- 平衡二叉樹的編程

- 1 樹上結點的高度計算

- 2 LL調整函數

- 3 RR調整函數

- 4 LR調整函數

- 5 RL調整函數

- 6 根據結點的值、動態構造平衡二叉樹

平衡二叉樹的構造過程

對一個查找問題而言,查找表的存儲結構、應該組織成二叉樹結構。而把一個離散的數據、組織成最接近滿二叉排序樹的方法,最常見的就是平衡二叉樹。

對平衡二叉樹而言,有四種調整方式,就是LL、LR、RR、RL四種方式。

1 算法描述

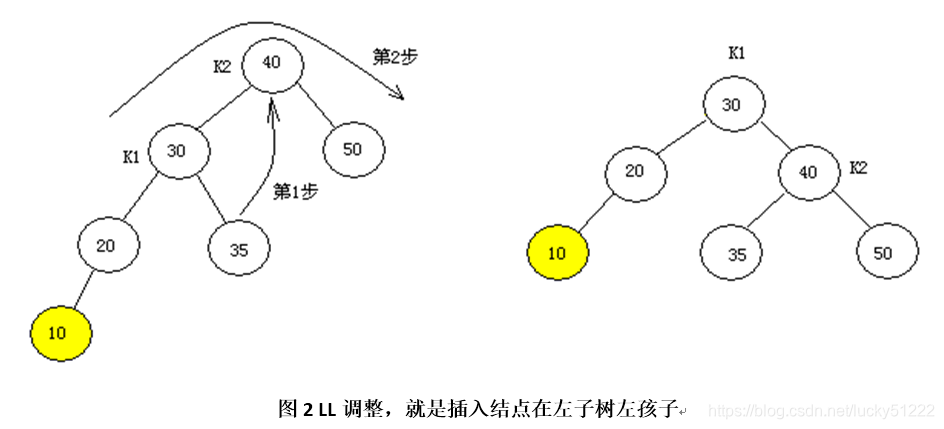

(1) LL調整

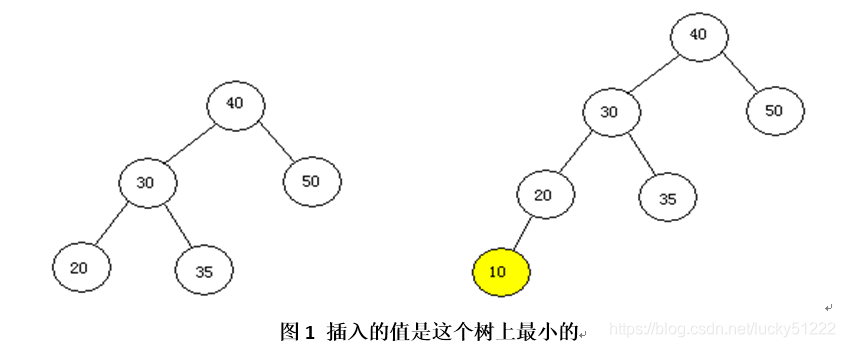

對圖1而言,如插入10,就是下面的過程:

插入的結果就是:如40為根,則左子樹高、減去右子樹、高度差是2。在這種情況下,需要調整,調整的結果就是:注意K1、K2結點的變化。

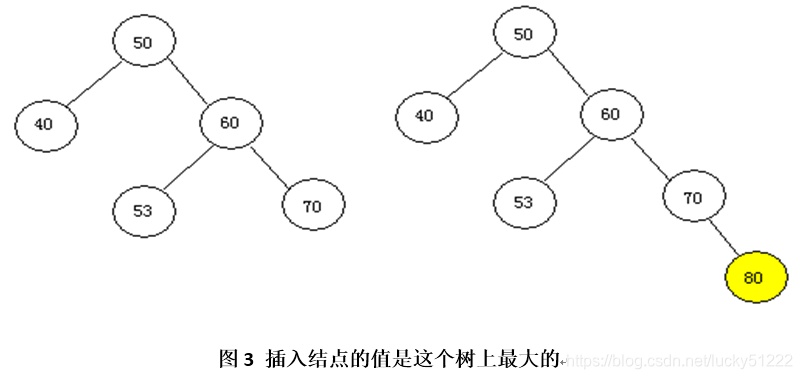

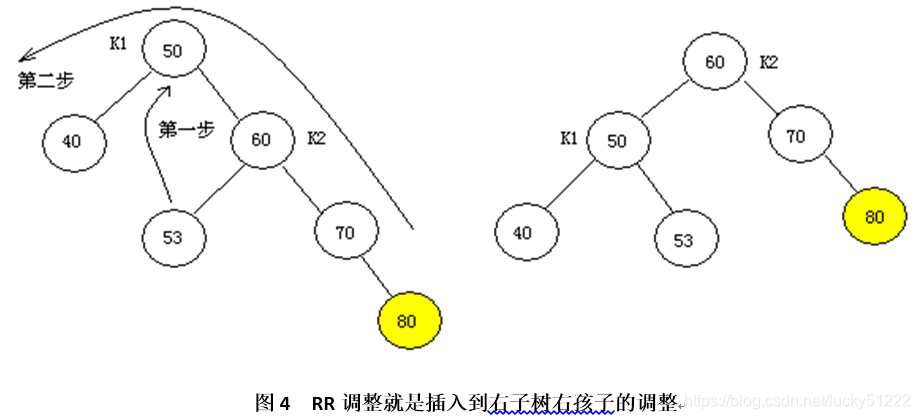

(2) RR調整

對下面的樹而言,插入80則發生RR調整:

對上述二叉樹、進行調整就是下圖的過程:注意K1、K2結點的變化。

(3) LR調整

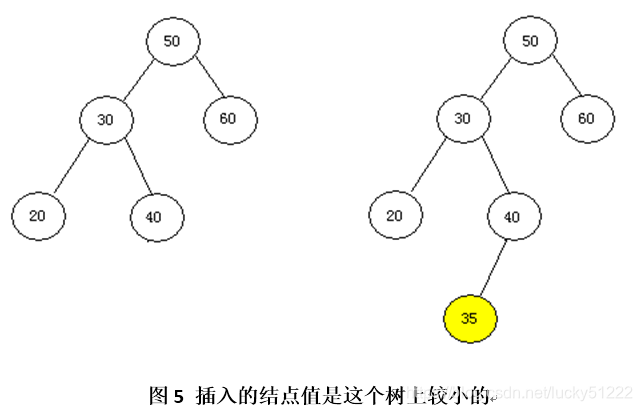

對以下的圖,如果插入35,則要進行LR調整:

注意下面K3的變化:

.

.

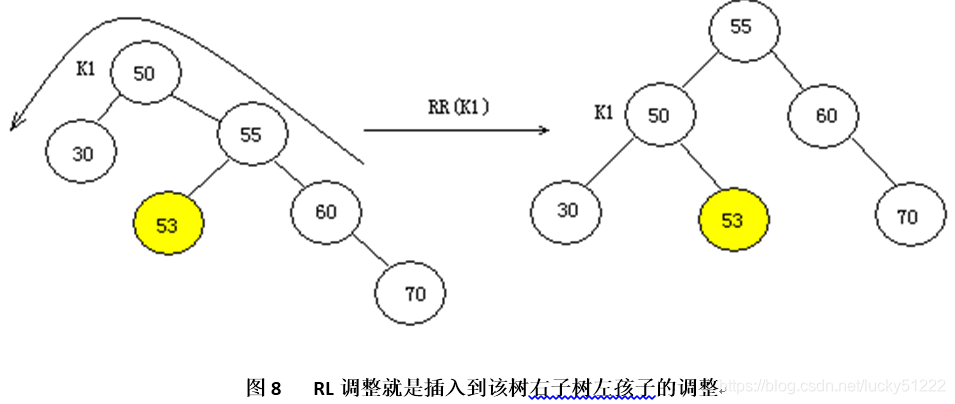

(4) RL調整

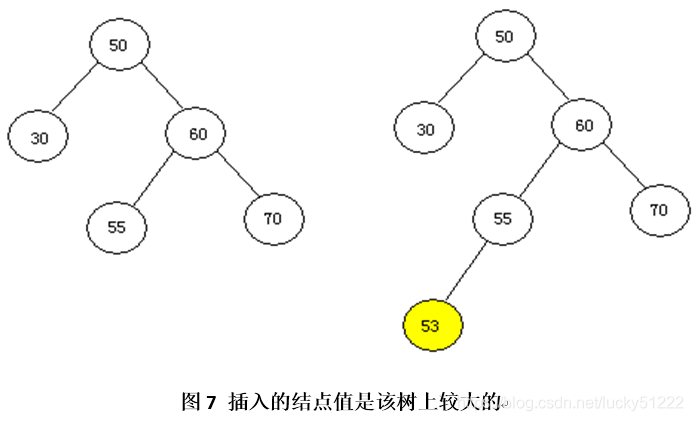

在以下的樹上,如果要插入53,則要進行的調整就是RL調整,注意過程:

此時要調整的過程、類似LR調整,過程如下:注意K1的變化。

平衡二叉樹的四種調整介紹完畢,你能就任意一組數據、完成構造平衡二叉樹的過程么?

平衡二叉樹的編程

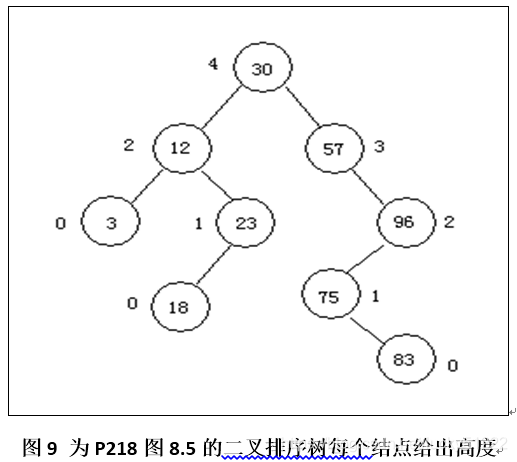

1 樹上結點的高度計算

從前面的平衡二叉樹的構造過程可知:對平衡二叉樹,最關鍵的問題是結點的高度計算問題,如果每個結點的高度有了,則左右子樹的高度差也就可以計算了。

我們從二叉排序樹的結構中補充一個字段:Height,同時修改結構名稱為AvlNode,目的就是構造平衡二叉樹。

struct AvlNode{int Element;struct AvlNode *Left;struct AvlNode *Right;int Height;};

我們定義:當前結點的高度、是取左右孩子高度最大值再加1,所以對一下的結點,有:

注意這個高度編法,它是從樹的葉結點開始的,這樣的高度計算方法和從樹根編下來有差異,但計算左右樹高度差都是一樣的。之所以這么編高度,是因為編程中確定葉結點高度為0非常簡單。

struct AvlNode *Insert(int X, struct AvlNode *T)

{if(T==NULL){T =(struct AvlNode *)malloc(sizeof(struct AvlNode));if(T==NULL) {printf("內存不足\n");exit(0);}T->Element=X; T->Left=T->Right= NULL;T->Height=0;}if(X<T->Element) T->Left=Insert(X,T->Left);if(X>T->Element) T->Right=Insert(X,T->Right);T->Height=Max(Height(T->Left), Height(T->Right))+1;

return T;

}在表1的第7行,我們新構造的每個結點高度都是0;

在表1的第11行,當前結點T的高度是T的左、右孩子結點高度最大者加1,這樣構造的樹、其每個結點的高度就如同表9。

能插入結點值為X并構造二叉排序樹的程序見AvlTree0.c,它能給每個結點計算高度,當然,這個程序還不能構造平衡二叉樹,它依然構造的是二叉排序樹。但我們知道:平衡二叉樹是二叉排序樹的一種特殊情況。我們就要根據這個程序,不斷修改出一個能構造平衡二叉樹的程序。

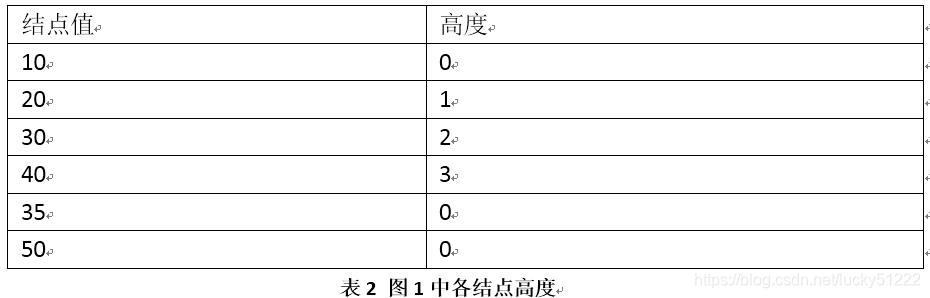

2 LL調整函數

LL調整函數的過程見圖1、圖2,首先我們給這個樹從葉結點開始編高度,其高度數據就是:

為測試方便,我們先編寫main()函數、構造圖1這樣的二叉排序樹,然后再編LL調整函數,所以main()就是:

main( )

{struct AvlNode *T;struct AvlNode BT[6];/* 構造圖1的二叉排序樹 */BT[0].Element=40;BT[0].Left=&BT[1];BT[0].Right=&BT[2];BT[0].Height=3;BT[1].Element=30;BT[1].Left=&BT[3];BT[1].Right=&BT[4];BT[1].Height=2;BT[2].Element=50;BT[2].Left=NULL; BT[2].Right=NULL;BT[2].Height=0; BT[3].Element=20;BT[3].Left=&BT[5];BT[3].Right=NULL;BT[3].Height=1; BT[4].Element=35;BT[4].Left=NULL; BT[4].Right=NULL;BT[4].Height=0; BT[5].Element=10;BT[5].Left=NULL; BT[5].Right=NULL;BT[5].Height=0; T=LL(BT);jConvert(T);printf("\n");

}有這個二叉樹后再次回顧圖2,所謂LL調整就是:

如樹的根為K2,則:

K1為K2的左孩子;

K2的左孩子賦值為K1的右孩子;(35給40當左孩子)

K1的右孩子賦值為K2;(40是35的右孩子)

調整K2的高度;

調整K1的高度;

返回K1為根的樹;

用C語言寫出來就是:

struct AvlNode *LL(struct AvlNode *K2)

{

struct AvlNode *K1;

K1 = K2->Left;

K2->Left = K1->Right;

K1->Right = K2;

//注意各個結點高度計算

K2->Height = Max(Height(K2->Left), Height(K2->Right))+1;

K1->Height = Max( Height(K1->Left), K2->Height)+1;

return K1;

}全部代碼見LL.C,以下結果看看是否合理。

ID PID Value Height

0 -1 30 2

1 0 20 1

2 1 10 0

3 0 40 1

4 3 35 0

5 3 50 0

一定嘗試著用遍歷的結果來反推這個樹的形態。

3 RR調整函數

RR調整和LL調整是對稱操作,看著圖4,所以是:

如K1是根結點;

K2是K1的右孩子;

把K2的左孩子賦值給K1當右孩子(53成為50的右孩子);

K1成為K2的左孩子(50成為60的左孩子);

重新計算K1的高度;

重新計算K2的高度;

返回K2為根的二叉樹;

所以程序見下表:

struct AvlNode * RR(struct AvlNode *K1)

{

struct AvlNode *K2;

K2 = K1->Right;

K1->Right = K2->Left;

K2->Left = K1;K1->Height = Max(Height(K1->Left), Height(K1->Right))+1;

K2->Height = Max(Height(K2->Right), K1->Height)+1;

return K2;

}對照表4,可知和LL調整是完全向對應、但方向相反。

下面是測試圖4中RR調整的二叉樹數據和main()程序

main( )

{struct AvlNode *T;struct AvlNode BT[6];/* 下面這組數據是測試RR平衡的 */BT[0].Element=50;BT[0].Left=&BT[1];BT[0].Right=&BT[2];BT[0].Height=3; BT[1].Element=40;BT[1].Left=NULL; BT[1].Right=NULL; BT[1].Height=0; BT[2].Element=60;BT[2].Left=&BT[3];BT[2].Right=&BT[4];BT[2].Height=2; BT[3].Element=53;BT[3].Left=NULL; BT[3].Right=NULL; BT[3].Height=0; BT[4].Element=70;BT[4].Left=NULL; BT[4].Right=&BT[5];BT[4].Height=1; BT[5].Element=80;BT[5].Left=NULL; BT[5].Right=NULL;BT[5].Height=0; T=RR(BT);jConvert(T);printf("\n");

}這個程序的結果見下表:

仔細分析以下這些結點的關系,嘗試著用遍歷的方法反推這個樹的形態。

4 LR調整函數

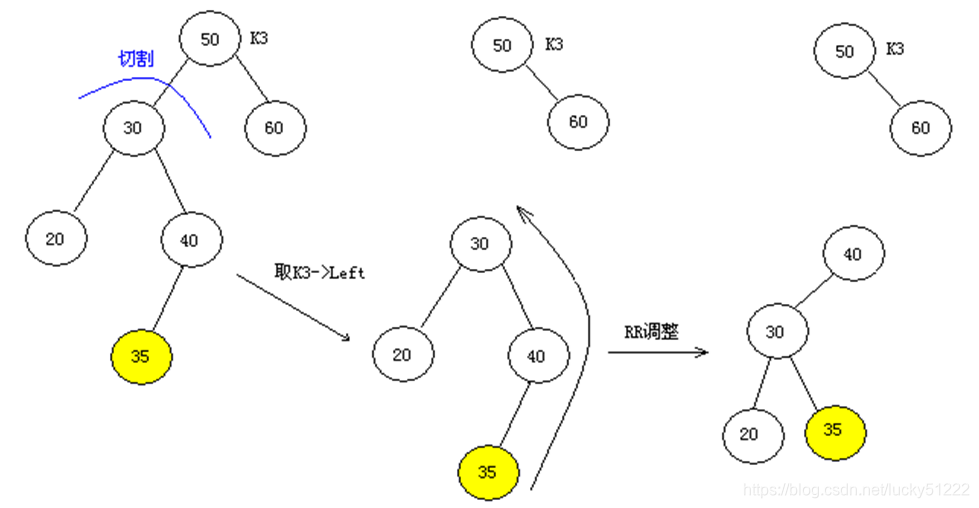

從圖6的過程可以看到:

所謂LR調整、如K3為根的話,則K3的左孩子先進行RR調整,然后,整個樹再以K3為根做LL調整。

完成這樣的調整、寫成程序會非常簡單,就是:

struct AvlNode *LR(struct AvlNode *K3)

{K3->Left = RR(K3->Left);return LL(K3);

}每個調整過程都會自己調整結點高度,所以整個LR調整中不需要再次調整結點高度。

5 RL調整函數

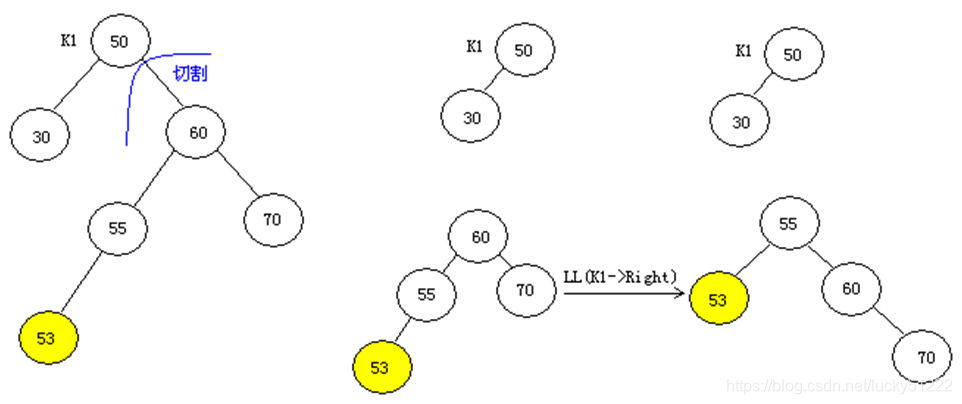

從圖8的過程可知:

如樹的根結點是K1,則首先K1的右孩子進行LL調整,調整后的結果,再按K1為根進行RR調整。

所以整個RL的調整編程就是:

struct AvlNode *RL(struct AvlNode *K1)

{

K1->Right=LL(K1->Right);

return RR(K1);

}LR.C、LR.C兩個函數的具體執行情況見相關程序。各個程序的結果請同學們自己分析。這樣,我們就完成了平衡二叉樹的結點高度定義、以及四種調整方法的函數,有了這些基礎,我們再次修改Insert()函數就有基礎了。

6 根據結點的值、動態構造平衡二叉樹

回顧表1,這個函數僅僅能構造二叉排序樹,經過修改,目前能對插入的結點計算出高度來,我們要不斷修改這個函數,讓它能構造平衡二叉樹。

首先,當插入X后,要構造出二叉排序樹,其次要立刻判斷這個結點的高度差,在表1中,在當前結點T上插入結點(以插入左子樹左孩子為例)后,就是:

if(X<T->Element) T->Left=Insert(X,T->Left);

但現在,首先要計算T的左右孩子高度差,如果高度差是2,則再次判斷X是否小于T的左孩子,如是,則必然為LL調整,否則為LR調整,就是:

if(X<T->Element)

{T->Left = Insert(X,T->Left);if(Height(T->Left)-Height(T->Right)==2)if(X<T->Left->Element)T=LL(T);elseT=LR(T);

}注意上面的過程,是在X插入到當前結點T的左孩子的情況,此時,還有兩種可能,在第5行的判斷就是:插入到T的左孩子左子樹,則做LL調整,如是在左孩子右子樹,則做LR調整。同理可以編寫出插入到右子樹的情況,整個平衡二叉樹的構造函數就是:

struct AvlNode *Insert(int X, struct AvlNode *T)

{

if(T==NULL){T =(struct AvlNode *)malloc(sizeof(struct AvlNode));if(T==NULL) {printf("內存不夠,程序退出" );exit (0);}T->Element=X; T->Height=0;T->Left=T->Right= NULL;}if(X<T->Element){T->Left = Insert(X,T->Left);if(Height(T->Left)-Height(T->Right)==2)if(X<T->Left->Element)T=LL(T);elseT=LR(T);}if(X>T->Element){T->Right = Insert(X,T->Right);if(Height(T->Right)-Height(T->Left)== 2)if(X>T->Right->Element )T=RR(T);elseT=RL(T);}

T->Height=Max(Height(T->Left), Height(T->Right))+1;

return (T);

}有這個函數后,我們可以編寫個main()函數,測試這個函數是否正確,整個程序見AvlTree.c,這個程序用遍歷的方法給出樹的形態,注意自己再反推回去。

![[轉]定了!2020年,6種將死的編程語言!](http://pic.xiahunao.cn/[轉]定了!2020年,6種將死的編程語言!)

)

![[轉]nginx反向代理網站(網易、百度之類的)](http://pic.xiahunao.cn/[轉]nginx反向代理網站(網易、百度之類的))

)

)

)