數字化轉型應該很多人都聽過,但如果你做過 ToB 軟件,聽得更多的是信息化,那信息化和數字化是什么關系呢?

下面用一個小例子來說說我的理解。

記得剛上初中的時候,平時測驗、考試的試卷,都是人工在板上進行刻寫題目,然后用油墨進行印刷,這就是最原始的紙質化辦公。

后來條件好了,有了電腦,老師可以在 Word 中進行試題的編輯,復印多份,給整個班的學生使用,這就是電子化。

每一份試卷都讓老師人工編輯,還是效率太低,這時采購一套系統,可以自動生成試題,連接打印機進行打印,或者在線做題,這就是信息化。

再進一步,將在線答題的結果數據,進行統計分析,知道每個人的薄弱點,可以有針對性進行輔導,了解什么類型的題普遍易錯,可以優化后續的教學方案,這就是數字化。

我們常見的信息化不會改變企業的流程,但可以提高效率(上面例子中用自動化出題代替人工);而數字化對企業的商業模式,流程起到指引作用(上面例子中對數據分析后的后續動作),這是一種管理經營的思維模式,也是未來的一種趨勢。

當然了,上面只是一個例子,真正的數字化并非如此簡單。但有一本書把數字化轉型的本質、方法論、實踐講得非常清楚,那就是《華為數字化轉型之道》。

互聯網企業已經從增量進入到了存量階段,需要找到新的突破;傳統企業在后疫情時代想要能很好地存活,也需要尋找新的方向。或許進行數字化轉型是一條不錯的出路。這本書是華為對過去自己做數字化轉型的經驗總結,我們可以結合自己企業的業務、流程等,從中獲取寶貴經驗,少走彎路。

全書分為認知篇、方法篇、實踐篇和平臺篇四個大的板塊:

認知篇: 首先是講述為啥要進行數字化轉型,重點突出了數據是核心要素,可以通過數據的分析和處理來進一步識別客戶的需求,找到新的機會。提出一套方法、四類場景和三個平臺能力的轉型框架,從轉型底層支撐、業務重構進行全面講解。

方法篇:

首先是要進行轉型的規劃,總結下來就是三階十二步法,先要描繪數字化的愿景,再進行架構的設計,最后定落地方式,包括識別關鍵點、應該做哪些項目、以及項目的優先級;

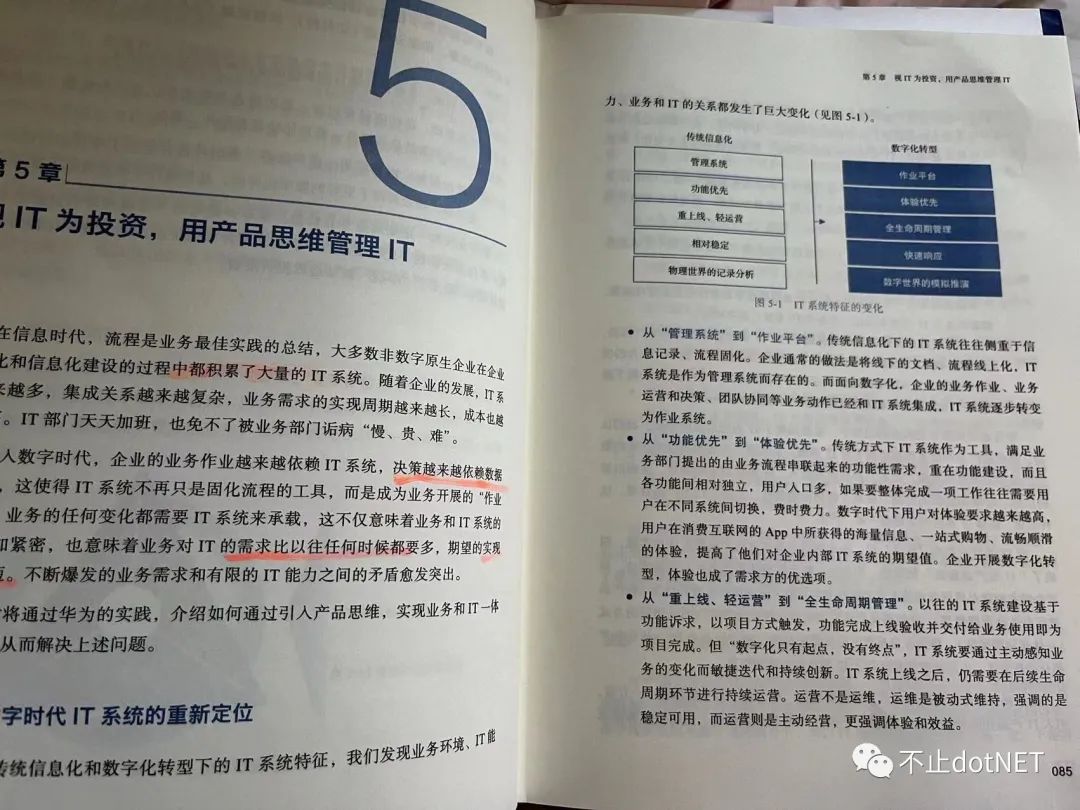

印象比較深的就是用產品思維來管理 IT,對比了信息化和數字化的區別,并提到如何從各個階段進行進行轉化;

實踐篇:從數字化轉型的關鍵是業務的重構,書中從業務運作模式、交易、運營、辦公等全面介紹華為在這些方面是如何去做的。

平臺篇:在數字化轉型過程中需要有底層的支撐,比如數據本身、數據平臺、和企業在進行變革過程中遇到一系列問題需要的解決方法,這些在平臺篇都會涉及到。

現在大部分企業在信息化建設的過程中都積累了大量的 IT 系統,互相之間的關系越來越復雜,IT 部門和業務部門之間也會有一道不可逾越的鴻溝,業務部門嫌 IT 不懂業務,IT 則吐槽業務部門需求變化快。

在數字化轉型過程中,IT 系統不再是固化流程的工具,業務的任何需求變化都需要 IT 系統能夠快速響應,傳統的方式響應速度慢,成本高,而零代碼平臺正好能夠解決這些問題。

Forrester 和 Gartner 的數據稱,預計到2023年,全球會有超過 50% 的大中型企業將把低代碼應用平臺作為其主要戰略應用平臺之一。預計到 2024 年,低代碼產生的應用程序將占市場總體應用程序的 65% 以上。

零代碼平臺在功能上應該如何規劃和演進?應該怎樣更好地支持業務落地?

我們以前都是根據客戶的功能性的反饋、實施過程中遇到的問題和對市場的分析,那么學習企業的數字化轉型,會給更好地完善零代碼產品帶來新的思路,比如:

是不是可以增加數據處理的引擎?

是不是可以跟市面上主流的數據平臺提供內置集成?

在易用性上是不是要考慮到不怎么了解技術的業務人員?

最后想說的是,不管是甲方企業的管理人員,還是軟件公司的管理、技術人員都可以看看本書,肯定會有所收獲。

:配置的動態更新)

)

介紹與實現)

D. Mike and distribution 思維+數學)