作者:白海飛

出處:極客時間《面試現場》專欄

先看一段面試對話,“大面”是一位久經沙場的面試官,小明就是今天的應聘者。一通面試下來,前面的技術問題小明都對答如流,雙方相談甚歡,接下來面試官“大面”先生卻話鋒一轉。

面完出來,小明一身輕松,覺得總體不錯,所有問題都答上了,而且氣氛也不錯,接下來等著二面通知吧。可是“大面”卻在會議室里搖頭:

“這個小明呀,技術還行,可是做事理想化,喜歡中控,跟團隊文化不一致,誠信上有疑點,將來培養起來費勁呀。跟后面的人選比較一下再定吧。”

你也許會疑惑,面試官為什么這么理解呀?他是不是雞蛋里頭挑骨頭?他到底想要什么樣的人呢?

面試官的提問邏輯

問題之間是有邏輯關系的

面試官一旦開始提問,成組的問題之間是有邏輯關系的。下面,我們來仔細看一種問題的邏輯關系:分層。

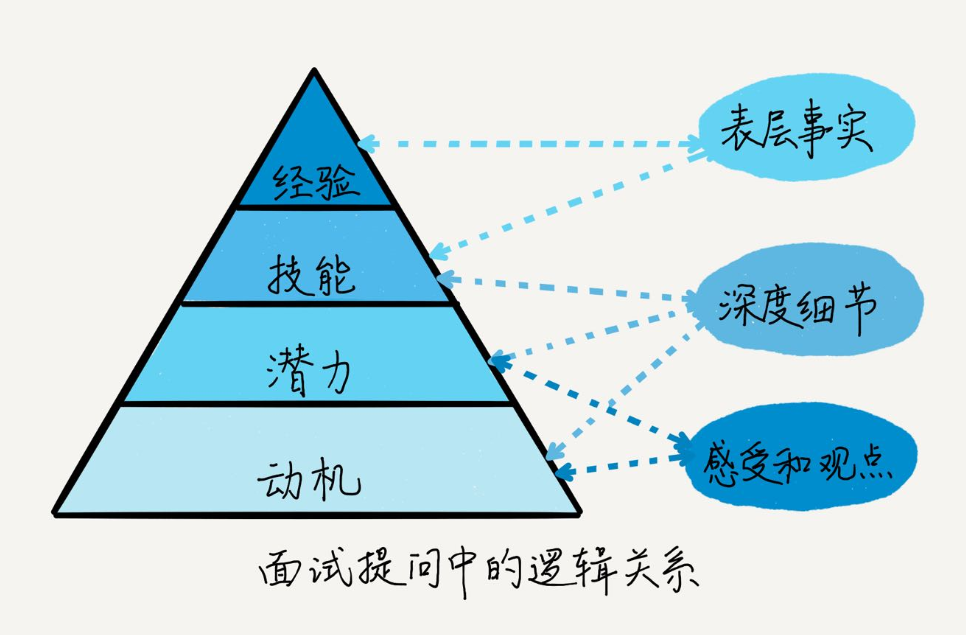

在這種分層問題模式中,面試官以考查經驗或者技能開始,首先問一系列表層事實,來“掃描”你的知識面和經驗范圍,而不是馬上就想進入細節。比如“你會寫SQL查詢嗎?”這層問題的回答,就要簡潔精煉,不要有過多的細節,否則你會顯得抓不住重點。另外,你可以用技術詞匯,體現你的專業性,不用擔心對方聽不懂。而且,你還可以順便擴展一下回答的范圍,這有利于面試官全面地了解你。對于上面的問題,一個簡單的回答可以是:“會,之前做MySQL開發時,寫過兩年的SQL,還做過數據庫調優。” 這是第一層:表層事實。

第二層,深度細節。在面試官基本了解了你的經驗面和技能體系之后,就要挑一些職位需要的關鍵技能問深度細節了。目的有兩個,一是判斷你的能力高低;二是判斷你的潛力和動機。比如:“能說下你做過的數據庫調優細節嗎?”“還有什么呢?”“這個的復雜性是什么?”“你這個做法有什么創新嗎?”

這些問題的一個基本原則是:基于過去的行為(行為面試法)。你也要用經歷去作答。一般的回答,是只停留在原則上,而讓人眼前一亮的回答,是會用具體事例描述細節的。這樣面試官才能了解你真正的做法、想法、質量,而不是認為你在照本宣科。

在細節的描述上,可以使用*8STAR法則,即Situation(情景)、Task(任務)、Action(行動)和Result(結果)。**情境指要解決的問題和背景;任務指要承擔的責任和角色;行動指方案和做法;結果指效果和意義。具體如何回答清楚技術問題,如何回答到位,我在后面的文章中會專門介紹。從這些細節中,面試官可以看出你的能力級別,還能體會到你的潛力和動機。

在這層,面試官可能會用些“小花招”。比如,毫不留情地指出你的錯誤做法和不良影響,考查你在被挑戰的情況下,能否保持冷靜、理性作答;他還可能故意裝作沒聽懂或者沒記住的樣子,讓你重新再講一遍,驗證你的表達有沒有進步,前后說法是否一致;很多情況下,面試官為了真正測試出你某項技能的極限,會一直問到你回答不上來為止。所以,即使有些問題你沒回答上來,并不表示你不合格,這只是正常的能力測試而已。

第三層,在面試官充分了解了某段經歷和技能之后,可能會繼續問下一層的問題:感受和觀點。這也是考查你的潛力和動機,包含事后的總結和改進有沒有到位,是否具有成長型思維。比如“這段經歷你感覺最折磨人的地方是什么?”“你滿意這個方案么?” “你學會了什么?”“為什么你當時要接手這個任務?”“你怎么評價你的隊友?”這類問題很難回答。你的回答會包含大量的價值觀、性格品質等信息,如果之前沒有總結過的話,你的回答可能沒有深度,而且如果只是表態的內容(比如“我為了團隊愿意做任何事”),沒有事例去講的話,也不會讓面試官感動和信服。

這三層問題,從專業或者技術問題入手,層層遞進,能覆蓋到應聘者素質模型的四層內容。對應關系如上圖所示。

問題背后的意圖

正因為面試官的問題之間是有邏輯關系的,并非孤立和沒來由的,所以我們得到一個啟示:碰到意外的問題,不要意外,先想下為什么面試官問這個問題。

碰到古怪的或者出乎意料的問題,可以利用前面的問題和自己的表現,分析為什么,以及這個問題的意圖是什么。

比如,面試官在你回答完一系列關于項目成果的問題之后,突然問你:“你覺得你的同事能力如何。”你如實回答:“他們比我早進入項目2年,經驗豐富,能力很強。”然后面試官開始追問你:“那剛才那些項目成果有多少是你獨立完成的?”你恍然大悟:剛才在表述成果時,說的都是你做出了什么,面試官懷疑你把別人的功勞說成了你的。如果在回答項目成果時,加上和同事合作的說明,就不至于被面試官追問了。

可以看到,只有了解了問題的意圖,才能回答到位。這也是我們這個專欄的目的,后面的文章會就具體的問題類別,給出詳細的分析。

應聘者的素質模型

面試官會具體考查應聘者的哪些內容呢?我們用下面的應聘者素質模型來概括下。

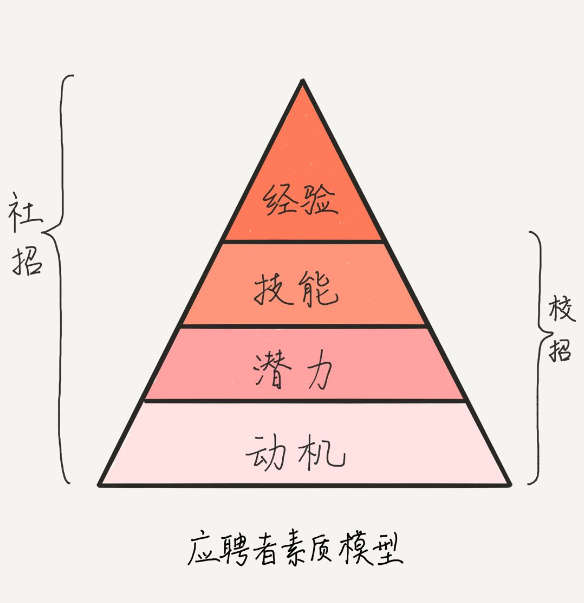

這個模型基于冰山模型,把面試關注的要素劃分為四個層次:經驗、技能、潛力和動機。下面我們從上往下,逐層了解。

1. 經驗(Experience)

經驗是指工作經歷的對象和產出,體現為專業相關的知識和思維結構(Idea),用來指導思考和行為。

比如“我有3年Java開發經驗,完成了一個B2C的線上商城系統”,這是說,在3年的經歷中,你的工作對象是Java,產出是B2C的線上商城系統,表明你具有Java領域的編程經驗,和B2C類的線上商城系統的開發經驗。

但是這不能表明你做得有多好:經驗的時長,不一定跟能力強弱直接掛鉤,同樣的工作內容重復100遍,與10遍相比,能力增強不了多少。

但是在眾多的職位描述中,公司把經驗要求寫成“至少3年的XXX經驗”,這種寫法相當普遍,因為這基于一個普遍認知:一個智力中等的候選人,在一個技術拓展速度適中的工作中,3年就可以達到獨立、熟練工作的程度;如果是“5年”,那就能帶領別人完成工作了。

2. 技能(Skill)

技能是做事的能力,體現一個人的專業性。技能可以讓你基于已有的經驗,運用新的工具、技術達成產出,形成新的經驗。具體到軟件產品研發領域,技能有技術、業務、管理等多個方面。技能和經驗經常被放在一起談:“3年Java開發經驗”是指經驗,“精通Java多線程編程”是偏向技能。經驗和技能,都是你習得的“現貨”,但是技能分高低,表現在:

- 產生idea的技能:針對問題,基于經驗,收集、理解、分析和制定新的方案(idea),涉及理解、思考、溝通等過程。

- 執行idea的技能:運用工具,把方案(idea)應用到實踐,從而解決問題。除了用到理解、思考、溝通,還需要協作團隊、管理資源,甚至領導和影響他人。

面試官希望,你庫存的經驗技能,與職位的要求匹配度越高越好,也就是所謂的“對口”。

“庫存”不足,自然不能滿足工作需求。但假如你的“庫存”大過了該職位的問題域,公司需要提供“多余”的薪水,而且如果那部分超出的經驗和技能,公司又用不上,就成資歷過剩了,這時公司會有兩點顧慮:一是公司提高了用人成本,二是員工屈才,工作穩定性不好。

3. 潛力(Potential)

雖然心理學上關于“潛力”“潛能”有很多定義,但術業有專攻,我只在考查應聘者素質的場景下,說一下我的理解。

我這里說的“潛力”,是增長經驗和技能的能力。“潛力”在面試中被高頻關注,因為當一個應聘者經驗和技能不夠職位要求時,我們會考慮他的潛力。如果他能很快提升技能達到要求,公司是樂意培養的。

關于潛力,面試官可以通過考察應聘者的學習、創新和精益能力來做判斷。“學習”指的是從不會到會,掌握一項技能的過程;“創新”是針對特定場景創造新事物的技能;“精益”是把事情越做越好的技能。

如果你承認潛力,那么就說明你有成長型思維,有成長思維的人認為:技能是可以通過努力獲得的,關鍵是要保持好奇心,平時愛思考、總結、嘗試,愿意接受挑戰,不怕錯誤和失敗。因此,要在潛力上為自己的面試效果加分,你就需要注意如何在言談及簡歷描述中體現這些特質。

4. 動機(Motivation)

最下層是“動機”,指的是做事情的內心目標、意愿和態度。很多事情我們不是沒有能力做,而是被不想做、覺得困難等心理因素扯了后腿,這就是動機不足。

因此,要想做成事兒,動機的作用非常重要。而且,“動機”決定著應聘者的潛力發揮、技能習得和經驗形成,也就是說,動機決定著素質模型上面的三層。

動機的表現是什么呢?日本著名的企業家稻盛和夫在《干法》一書中,按動機區分了三類員工:

- 自燃型,也就是自我驅動的員工,他們做事動機強烈,目標明確,明白任務的意義,甚至自己尋找有意義的事,滿懷激情地投入,往往超出自己的工作范圍,去推動進展,取得成果,然后又奔向下一個目標。“雞血”滿滿有木有?

- 點燃型,這類員工需要一定的激勵,需要他人幫助才能找到目標和意義,一旦“激活”就能像自燃型員工一樣奮力工作。

- 阻燃型,這類員工當一天和尚撞一天鐘,給多少錢,干多少活,按工作的最低標準和最后完成時間遞交任務,跟同事合作差,不樂意分享,自我保護。

很明顯,公司當然喜歡自燃型員工,可是那些面試中慷慨激昂、熱血沸騰的應聘者,就一定是自燃型員工嗎?不一定。自嗨不是自燃,面試官得撥開現象看本質,了解是什么因素決定動機。有什么因素呢?

- 人格品質,比如誠實守信、認真負責、堅毅勇敢等。這些從底層決定我們的做事動機。

- 職業價值觀,就是在工作中區分是非、明確輕重的觀念。比如,有人喜歡輕松安穩的工作,有人喜歡冒險和競爭;有人喜歡照章辦事,有人則喜歡靈活自主;有人追求個人利益,有人則喜歡分享和幫助他人。

小提示:

不同的企業文化,對員工的職業價值觀要求也不同。面試官希望你的職業價值觀和團隊文化一致,即所謂的“味道”相投。大家有相同的信條,才可以合作共事。

- 職業性格,是長久的思維和行為習慣,受環境影響固化成的心態“定勢”,比如內向、感性等。面試官希望性格多樣,但要與職位性質相契合。舉個例子,內向的人做銷售恐怕不適合。(MBTI是一個主流的職業性格模型,這里就不細講了。)不過,一個團隊包含多種職位,職業性格最好多樣化,這樣大家工作在一起才能碰撞出火花,進而互相補充,共同進步。

只通過面試,來了解一個人的人品、職業價值觀和職業性格,談何容易。但是尋找“志同道合”者又非常重要。除了問你“為什么要跳槽”“為什么選擇我們公司”等直白的問題,很多情況下面試官不僅要聽你的“表白”,更要從你的一言一行中尋找蛛絲馬跡。

總體來說,在應聘者的素質模型中,經驗、技能、潛力和動機是下層決定上層的關系。技能形成經驗,潛力決定技能增長速度,動機又決定潛力、技能和經驗的發揮。面試中對這四層的要求,因職位要求不同而不同。

如果是招有經驗的人選,希望他入職后就能快速接手工作,會較多關注他的經驗和技能層面。而對于校園招聘,因為學生普遍缺乏經驗和技能,對其動機和潛力等基本素質的考查就成了重點。

文章出自《面試現場》專欄,金三銀四求職高峰,該如何備戰?十年面試官白海飛為你指點。

)