chapter1 導論

學經濟學有啥用?找工作有用嗎?沒有用,但是當你失業的時候你就知道為什么了。為什么會有經濟學?資源的稀缺性導致的問題!

1.1.稀缺性

既定的資源無法滿足人們的欲望。稀缺性存在于任何地方,產品的增長永遠趕不上人們的欲望增長速度(稀缺性的絕對性)。

稀缺性的結果:(1)做任何事都要付出代價,有成本;(2)分工與交換,依據每個人的相對優勢。

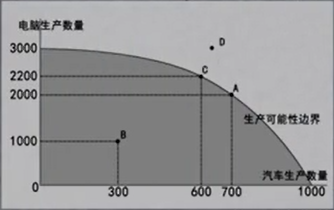

1.2.生產可能性邊界

既定的資源下,生產兩種產品的數量關系。

(1)負斜率;

(2)凹向原點:當汽車的數量增加時,需要放棄的電腦數量越來越多,這是因為資源是多樣的,有些適合電腦,有些適合汽車。

(注意:這與消費者的無差異曲線凸向原點是不同的!)

(3)邊際轉換率(MRT=電腦變化量/汽車變化量)。

把產品Y轉化為X的轉化率,生產一個單位X,需要犧牲多少Y?(用X代替Y)

, 邊界轉化率遞增!

, 邊界轉化率遞增!

生產可能性曲線說明了:

(1)稀缺性,只能在曲線所謂的面積中進行生產,不會跑到外面去;

(2)資源配置的有效性,曲線上的資源配置比曲線的內部好;

(3)經濟增長:生產可能性邊界會往外擴(由于經濟增長,技術進步)。

1.3.機會成本

任何事情都有代價(機會成本)。

eg: 一塊土地的使用,如果種棉花則收入1000,房地產2000元,種玉米1500。 如果土地用來種玉米,則機會成本是2000。 取最高的成本。

eg: 50元買了一張票看電影:機會成本包括時間成本+50元,即使票是人家送你的,也是這樣,因為你可以用50賣掉;

如果黃牛價是100元,則機會成本是時間成本+100元!如果你買的是特殊電影票(只有你能專用),則此時只有時間成本(你賣不出去!)。

eg:?如果你已經購買了不能退的2折機票,支付費用為230元,同時有機場建設費50元需要另外購買。那么你乘飛機旅行的機會成本為??50元+時間成本.

注意:要看現在的市場價格,不是歷史的價值。

eg :上個月花了100買了煤炭,這個月若發電則收入150,但是這個月煤炭漲到了160,此時發電的機會成本是160;上個月花了160買了煤炭,這個月若發電則收入150,但是這個月煤炭只有100,此時發電的機會成本是100。

eg :現在你一塊地,種棉花收入1000,房地產2000元,種玉米1500。你現在想把這塊地租出去,租金怎么定?

如果很多人想買,競相抬價,則租金應該是2000。

4. 基本的經濟問題

生產什么、如何生產(勞動密集、資本密集、本地還是外地)、為誰生產(消費者類型)

中東富豪:純金的水龍頭。

5. 絕對優勢和比較優勢

自給自足;分工合作+市場交換

Q:教授效率=5個研究生,那么教授還需要配備研究生嗎?我們為什么要加入WTO?

生產者不一定有絕對優勢,但是都有比較優勢,因此貿易才有廣泛的基礎。

6. 比較優勢和機會成本

應該讓jobs去創新專利,讓周小川去寫報告。

A生產某物的機會成本比B低,那么A生產該物上有比較優勢。

任何人都有比較優勢!比較優勢可以用機會成本來說明;比較優勢解釋了國際貿易的基礎 ;

7. 市場經濟

?交換的兩種途徑:中央機關通過計劃交換;通過市場或分權決策交換。

市場經濟:分權決策(每個人都決策自由-生產、投資、消費、就業等決策)、利益驅使(交易是為了自己的利益)、價格引導(價格決定了利益的方向,哪里利好往哪里跑)、互利互換(利益交換);亞當斯密--每個人在追求個人利益的同時,也實現了社會利益。

可能每個人都是利他主義,產生的公共利益可能變小。《麥琪的禮物》

洛杉磯奧運會:引入商業機制,不要政府的補貼。賣廣告位,轉播權,不同的門票價格。開了成功先河,以后奧運會都引進了商業機制。

非典的白醋價格:在深圳大家認為白醋能預防,瘋搶,價格變高,但是后來又跌了,因為大陸的價格沒有變,很多人為了套利從大陸批發白醋拿去深圳,平抑了當地的高價。

“看不見的手”---個人利益;?人是理性的,利己的。

每個參與者在追求自己的利益,你才會在菜市場看到多樣的物品,想出門就可以打的等。

個人利益驅使下,反應迅速,如果由中央計劃來控制白醋價格,會很慢!

8. 計劃經濟和混合經濟

?計劃經濟:北朝鮮、古巴仍然是計劃經濟。

中央計劃機構作出集中決策(政府包辦);往往和公有制、國有制有關;不是個人利益驅動的,是名義上的公共利益。

計劃經濟中國家干預很大,市場經濟中國家干預少。

現實中,一般用混合經濟!沒有純粹的計劃經濟或市場經濟。

類似 社會主義(計劃經濟)、共產主義、資本主義(市場經濟),他們是政治上的意義。計劃經濟、市場經濟、混合經濟是經濟學的意思。

?1977年中國被稱為共產主義;北歐加拿大、沒有私有化的1979之前的英法稱為社會主義,國有成分占了很大比重;

美國:更接近市場和資本主義;(國有成分小);香港:經濟自由化、市場化;

中國、北歐、加拿大:更接近計劃經濟;古巴、北朝鮮幾乎是純粹的計劃經濟。

中國的混合經濟特點:1995年,中美俄三國會議。紅綠燈路口:

美國向右拐;俄羅斯(葉利欽)闖紅燈右拐(一夜之間資本主義);中國停下來,澤民問小平怎么走?--打左燈向右走!?

9.經濟學要研究的問題

宏觀依然建立在微觀的基礎上;微觀研究個體、某個產品、某個市場;

微觀學啥:市場機制、個體的消費,廠商的供給決策、要素決策,不同市場的相互作用,市場的有效性。

chapter2 供給、需求、市場

2.1.需求與供給

(1)需求:人們愿意而且能夠購買的商品數量(喜歡且買得起!)購買愿望+支付能力

個人需求、廠商需求(市場對某一個廠商生產的產品(奧迪)的需求)、市場需求(所有消費者對所有廠商商品的需求):個人需求之和=廠商需求之和=市場需求;

影響需求的因素:商品自身價格(需求定律)、相關商品的價格(替代、互補)、人的收入(旅游、公交是不同的)、偏好、預期、其他(廣告營銷、政策、天氣)。

需求曲線(負斜率!)

(2)供給:愿意出售且有供給能力的。

廠商供給(某個廠商);市場供給(所有廠商的供給)

影響供給的因素:自身價格(正比)、成本、相關商品價格、技術、廠商預期(預期價格上漲則現在減少生產未來再生產)。

供給曲線(正斜率!)

均衡狀態:供給=需求的價格為均衡價格,價格不是均衡價時市場機制會把價格拉到平衡點。

兩條曲線的移動也會影響均衡價格。

對商品征稅T,誰來承擔?--實質上是生產者與消費者共同承擔的!根據曲線理論!

2.2.市場均衡理論的應用

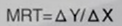

案例1:美國對從中國進口的衣服增加關稅,那么在美國的價格上升,導致需求下降,導致未來價格下降,有利于美國民眾?

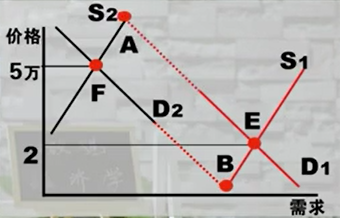

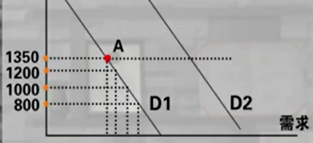

分析:當征收關稅,美國的經銷商需要“消化”關稅,把它打到價格里去,對于同樣的數量,價格要上升(均衡價格上升,S1上移),由此產生了新的均衡價格F,此時Q1移到Q2是沿著D1移動的,在F點是穩定的!

上述漏洞:關稅導致的價格上升已經形成了一個價格均衡,由此導致的Q減少也達到了均衡,不會再改變。它混淆了需求的變動和需求量的變動!關稅引起供給減少,引起均衡價格上升!均衡價格上升引導需要量減少到新的均衡點,至此就穩定。

價格以外的因素才會導致需求的減少!(收入、天氣等)

錯誤:價格變化-->需求變化

正確:價格變化-->需求量變化,沿著需求曲線移動!不會再發生新的變化了(即不會有未來價格下降這一說法)

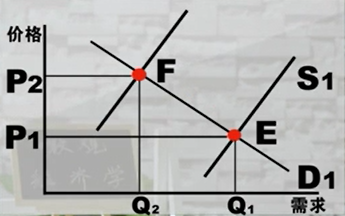

案例2:水和鉆石,水用處大,但是價值小,為啥?如何解釋?(價值之謎)

? ?

? ?

水的需求和供給都很大,鉆石的需求和供給都小!

D1向左上方延伸,與S2相交,則價格高于鉆石(如果在沙漠中,你肯定愿意用鉆石換水!)

還有一點:水的供給大,邊際效用很低(我已經有了100桶水,再多一桶沒啥效用),則水的價格很低。

這個例子中我們認為價值=價格。

案例3:你砍了人家一棵樹,樹的市價只有100元,人家卻要你賠償1000元,你真的要賠1000??

案例4:同樣的,一個人偷吃了10斤葡萄,市價就10元一斤,但是這個葡萄是科研品種,之前花費了很多時間精力,估算是10000元一斤。到了法院起訴,法官怎么判?那么這個葡萄到底值多少錢?

正解:應該去市場上去確定葡萄的價值!即使花費了很多科研精力,但是這個葡萄之后到市場上去賣,也就10元,你如果賣100元肯定沒人買(沒有市場價值)!(就像有人生產了60碼的鞋子,花了很大成本,但是賣不出去!)

市場上的均衡價格是E,但是科學家認為他得葡萄很有價值,好吃有營養,需求會很大,認為會在F點,價格更高。但是這個葡萄有沒有市場價值不知道?應該按照市場來!

chapter3 彈性理論

3.1. 需求的價格彈性:某商品的需求量對自身價格的敏感程度。價格變動一個1%,需求怎么變?

影響價格彈性的因素:

(1)商品需要程度:必需品則彈性小;

(2)替代性:替代性強的彈性大;

(3)商品占消費的比例:比例越大彈性越大;(飛機旅行)

(4)時間的長短:汽油價格變了,在一天之內需求不會有啥變化,一月,一年才有明顯變化。

醫療衛生的價格彈性對不用的人是不一樣的,對于窮人,彈性大,對于富人彈性小(可認為是必須的)。

![]() ??

??![]()

一般情況下,價格上升,需求下降,即e<0。也有特殊情況,價格上升,需求上升--吉芬商品。

英國維多利亞時期,愛爾蘭饑荒,土豆價格上升,但是對土豆的需求還是上升。

彈性大小需要用E的絕對值進行比較。

計算公式:

??

??

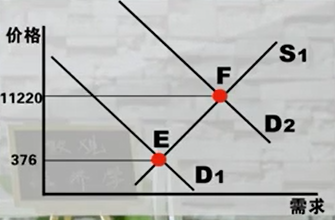

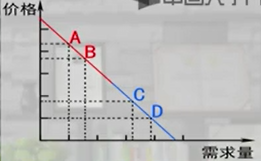

在同一條需求曲線上,越靠近曲線的右下方,需求彈性越小!(價格很低了,再變化也是微不足道的,引起的需求量Q很小)。上圖中的彈性大小:A B 大于 C D。

E=0:完全無彈性;豎直一條線(Q不變);

E=inf: 無限彈性,水平一條線(P不變);

E=1:單位彈性(經過原點的直線,無論斜率多少);0<E<1:缺乏彈性(曲線陡峭); E>1, 富有彈性(曲線平坦)。僅依靠陡峭與平坦是無法判別的!一條直線的截距>0則E>1; <0則E<1;=0 則E=1。

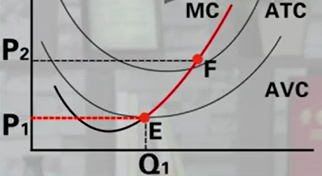

? ?

? ?![]()

在不同的曲線上,斜率越大,彈性越大!(F彈性大于E)。

3.2.需求的收入彈性

![]()

E>0: 正常商品(酒店,美食);E<0: 抵擋商品(三無產品,火車硬座)

?3.3.需求的交叉價格彈性:本商品需求量對另外一種商品價格變化的敏感程度。

?![]()

E>0:替代品; E<0:互補品。

3.4.供給的價格彈性:商品的供給量對該商品價格的敏感性。供給量變化百分比/價格變化百分比。

幾乎所有商品都>0.? 價格上升,供給量增加!(生產者是逐利的)。

?影響供給彈性的因素:

(1)資本密集型還是勞動密集型?勞動密集型的E>1, 供給彈性很大,以為勞動力召之即來,揮之即去的(服裝);

(2)存貨成本:肉和鋼鐵,肉的產品存儲成本大,供給彈性小(不敏感)

(3)產品在生產中的地位:一個養牛產生產牛奶(主要的)與皮革(不是主要的):如果皮革價格上升,不會選擇養更多的牛;

(4)生產周期:可樂供給彈性大,牛肉豬肉小。

(5)時間長短:時間越短,供給彈性小(來不及反應)。汽油價格!

?3.5.彈性理論的應用

(1)在E<1的情況下,提升價格會增加總的sales. 如果需求曲線不動,不能一直抬價的。過了E=1的點之后抬價就會使得sales下降,但是如果建立了好的口碑,需求曲線右移,此時E再次變小,還可以繼續抬價!

?(2)政府如何判斷一個企業時候有壟斷嫌疑?

舉例:美國杜邦公司的玻璃紙占據市場份額70%,這顯然具有壟斷地位。政府要對其嚴加監管,但是杜邦公司認為自己在整個包裝材料市場的占比很小(考慮牛皮紙,塑料等其他),這些都是競爭者。

應用需求的交叉價格彈性,測算玻璃紙的需求對牛皮紙價格的敏感性看看是否是替代品。敏感性大則說明杜邦公司沒有壟斷嫌疑。

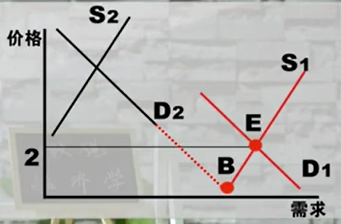

(3)稅收的影響

無論對誰征稅,tax都是消費者和生產者共同承擔的,只是兩者承擔的比例不同,depends on D,S曲線形狀!

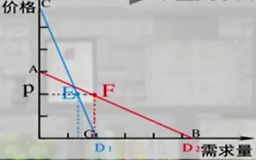

原來是D和S1,平衡點是E,現在國家對生產者征收AE的稅,生產者要把tax打到價格中去,S1上移到S2。

新的平衡點在F,此時消費者付了P1價格,但是因為有tax, 則實際生產者得到的只有B, 相比原來沒有稅的時候生產者得到的是E,說明了tax中R的部分由生產者承擔,S部分由消費者承擔!

當消費者對價格很敏感(有能力抵制價格上升)(D平緩),則S變小,消費者交稅的比例減小!

當供給曲線S變得平緩(供給彈性大),S變大,R變小。此時生產者承擔稅收的比例會下降!(生產者的轉移稅收能力變強!)

chapter4 消費者行為

4.1消費者偏好與效用

消費者的需求與收入、價格有關。消費者如何通過消費獲得最大效用?

商品的使用價值對每個人一樣(保暖),但是每個人的效用是不同的!

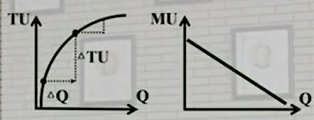

總效用,邊際效用(多消費一個單位商品所帶來的滿足感)。一般情形下,我們在一定時期內不斷消費某種商品,總效用是增加的,但是邊際效用是遞減的。

效用的測度:

(1)基數效用:1,2,3,4..,可以加總求和,可以比較大小;但是很主觀,很難難測出來。

(2)序數效用:對不同商品的排序。沒有加減乘除!

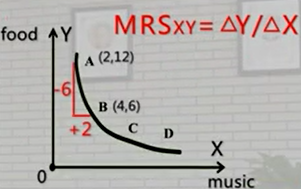

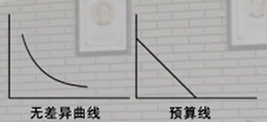

4.2 無差異曲線(等效用曲線)

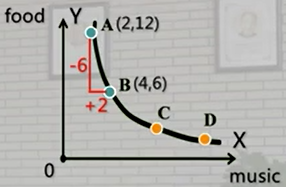

?針對兩個商品的消費,一條曲線上的效用相同,越往外效用越大。

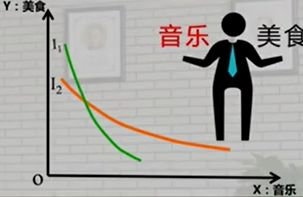

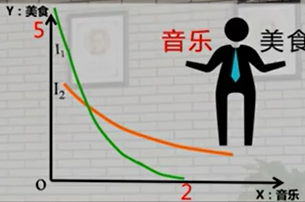

? ???

???![]() ? ?

? ?

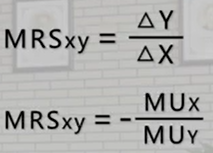

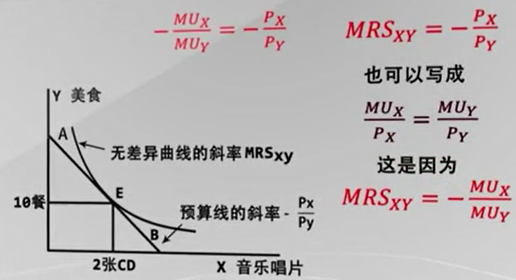

無差異曲線可以看到商品的邊際替代率MRS(x,y), 用x代替y(增加一個單位x需要用去多少y). 一般用其絕對值!MRS是斜率,根據總效用不變,又有另一個MRS的公式(對角線相乘相等)。

同一個人的任意兩條無差異無線不相交。再看,無差異曲線的彎曲程度,

?? ? ??

? ??

將它延長看,同樣效用下(假設是1),音樂2,美食5,陡峭的那個人更加偏好音樂(一個音樂帶來了0.5個效用)。

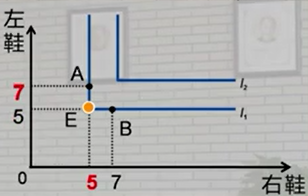

特例:

(1)大瓶水=2小瓶水(完全替代),同等效用,那么無差異曲線是直線;

(2)左右鞋子(完全互補):E與B效用等同的;在EA線上,用右鞋子替代左鞋(斜率)無窮大,因為這個時候左鞋是多的。

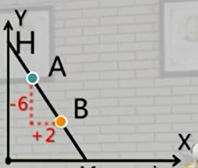

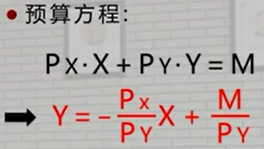

4.3 預算約束

?假設有兩種商品,X,Y,一個人的收入M是有限的。

? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ?

?從A到B,1單位X=3單位Y。預算線的斜率決定于兩個商品的價格比例;

區分:這里的預算曲線的斜率是消費者對兩種商品能夠實現的交換比例。

之前無差異曲線的MRS(x,y),用x替代y的邊際替代率,這是消費者愿意接受的交換比例。

4.4 消費者選擇與消費者均衡

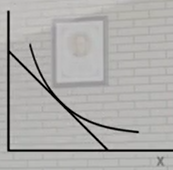

消費者的喜好與約束分別用了無差異曲線、預算線來表示。

? ? ?

? ? ?

將這兩個曲線結合起來,就可以知道消費者如何選擇兩種商品得到最大的效用。(切點)

?

?注意:

?

增加1元錢買X得到的效用!(就是性價比),當X,Y的性價比相等時,為最大效用。

4.5 需求的決定及消費?

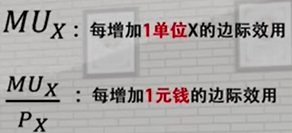

利用無差異曲線和約束線,可以解釋為什么價格下降,需求量增加。

價格下降,讓你覺得自己更加有錢了-->收入效應:價格變化引起收入購買力增加,從而引起商品購買量的變化。除了收入效應,還有替代效應(可樂價格下降,那么牛奶相對可樂變貴了,大家就去多買可樂)。

替代效應總是負的: 價格下降,需求增加(對每個人都是這樣的);但是收入效應因人而已,我有錢了我就不要喝可樂了,可了不健康,想要喝高級茶葉,可樂對我來說是低劣商品(不是正常商品)。

?低檔商品中,還有一種特殊的吉芬商品(收入效應大于替代效應):當價格下降,總需求下降!

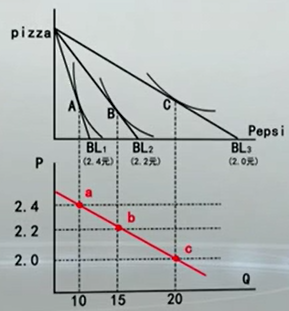

?應用:汽車制造商根據消費者的喜好與約束進行生產,汽車的空間與速度是消費者看中的。調查他們對兩者的喜好和收入的限制。不同人的喜好不同。

?chapter5 生產與成本

5.1 生產理論

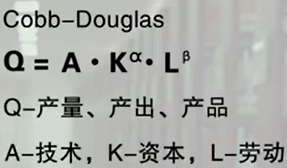

生產函數:Q=f(x1,x2,x3,....), 其中最重要的因素是資本K,勞動L。

5.2 短期和長期生產規律

短期:只有某些生產要素可變,另一些生產要素不可變;長期:所有生產要素都可變。

但是不同行業的長期與短期是不同的,汽車廠與快餐店。

(1)短期:一個生產要素變,其他要素都不變。

短期生產規律的核心--邊際報酬遞減:總產量TP隨著投入的增加而增加,但是隨后就要減少了;平均產量AP先增后減(MP穿過AP的最高點);

(2)長期生產規律,所有要素都可以變。

所有要素都變---規模在變化!(比如兩個化肥廠合并)

規模經濟(要素的增長幅度小于產量的增加幅度),反之為規模不經濟。

規模經濟的原因:專業化分工,效率高;多利用了基礎設施;享受范圍經濟(多種產品共用一套生產線)。

規模不經濟的原因:管理困難;決策傳遞變慢;應變能力差。

5.3 成本理論

我自己在我的家里開了餐廳:已經支出(裝修、食材);未支付(自己的時間、家人的幫忙、門面)。

顯性成本(實際開支的);隱性成本(本來應該支付但是沒有付-自己的時間,人脈關系等)。

沉沒成本:已經支付了但是不能按照原有的價值收回來了。(裝修材料你用掉了后來想賣就不行了,幾乎就成了廢品)。?

經濟學中的生產成本:顯性成本+隱性成本(均由機會成本進行衡量),不算沉沒成本。

經濟成本中包含了正常利潤。

實例:杜邦公司如何利用沉沒成本阻止競爭對手進入行業,1980,杜邦生產二氧化鈦,占據1/3的市場份額,他認為未來前景好,因此擴大了生產,達到了60%份額,政府的反壟斷提出了管制。

杜邦怎么想:其他人要是進入行業,我一定和你打價格戰把你趕走。因為如果我保持原價,份額被搶走了的虧損大于我降價的虧損。(杜邦對生產二氧化鈦擴大的規模現在看來是沉沒成本,現在必須要生產二氧化鈦,沒有其他選擇了,沒有退路)。

例:在《倚天屠龍記》結尾處,盲人謝遜與其惡師成昆決斗。謝遜竭力引成昆到黑暗的地窖里,成昆堅拒。其原因是:(1)成昆的相對優勢在地面,可以目光如炬,謝遜相反;(2)謝遜不惜一死,成昆不然;(3)謝遜不用考慮眼睛可能受傷,成昆需要。

其中包含的經濟學邏輯:原因(2)表明謝遜生命是沉沒成本,它不需要考慮這個開支;成昆貪生,生命有機會成本;原因(3)表明謝遜不需要考慮眼睛項目上的開支,其是沉沒成本;成昆需要考慮,其眼睛的機會成本大于零;

5.4 短期成本和長期成本

短期:固定成本+可變成本。

長期:所有要素可變,不存在固定成本與可變成本之說。只有長期總成本、邊際成本、平均成本。

長期成本曲線是短期成本的包絡線。U型。

chapter6 競爭市場下的廠商行為

四種模式:完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷、完全壟斷。

6.1 競爭市場&利潤最大條件

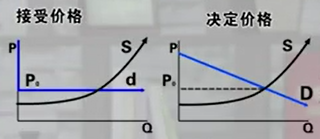

完全競爭的特點:無數的買家和賣家相互競爭、標準化的生產(產品無差異、同質)、廠商可以自由進出這個市場,廠商是price taker 價格遵從者。比如農業。

對于一個廠商而言,它是價格的接受者,不能改變價格,需求曲線是水平的。比如一個農民他種棉花,即使他產量今年翻倍了,還是以既定的價格賣出去。但是對于整個市場而言,需求虛線是向下傾斜的。

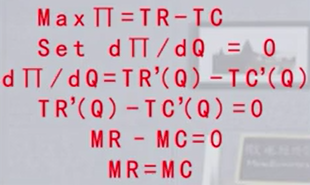

邊際收益MR=收益增加量/產量增加量

最大利潤條件:MR=MC (對所有市場);MR=P=MC(競爭市場中)。

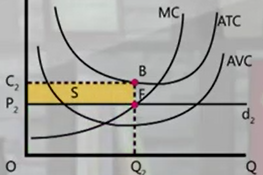

6.2? 短期和長期廠商供給決策

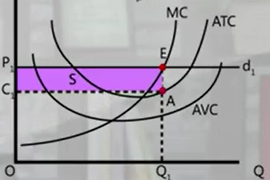

(1)如果P>ATC,如左圖,有超額利潤(紅色面積);

(2)如果價格滿足AVC<P<ATC之間,如中圖,則虧損(黃色面積);

如果虧損了,是否要停止營業?不行,停止營業的虧損更大! 右圖中藍色面積表示了在Q2下的固定成本。停止營業就要虧損這么多。

? ???

? ??? ??

??

(3)如果P<AVC,則需要停止營業。

短期內,有虧算還是會繼續營業。生活中的例子很多,淡季的機票、酒店等。

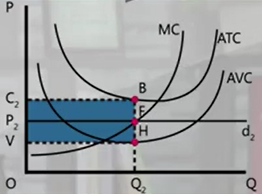

在競爭市場中,每一個價格P都可根據P=MC,找到交點,為最優產量Q。可以形成一條供給曲線,與MC重合。準確的說,當價格低于E時,Q為0, 當價格大于E時,供給曲線與MC重合了!

還有個問題,P=MC 有兩個點,H點的邊際成本遞減,F點的邊際成本遞增。應該選擇F點的Q2進行生產。

F點,MC>AVC。如果選擇H,MC<AVC,還應該擴大生產。

下面考慮長期的情況。長期中,企業可進退市場,市場中的企業數量可以改變。

企業會收支平衡。如果原來有超額利潤,那么有其他企業會加入,市場供給增加,價格下降;如果原來企業虧損,則有些企業會退出,供給減少,價格會有所回升。因此在長期,P=MC=AC,零經濟利潤。

chapter7 不完全競爭市場下的廠商行為

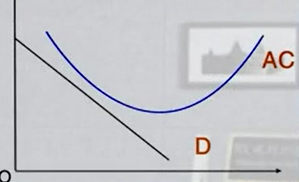

7.1 壟斷的原因

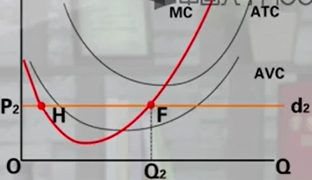

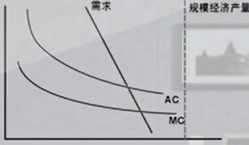

(1)自然壟斷:煤氣、電信等,有規模經濟、市場容量的限制。

一個城市只需要一家煤氣公司足夠。一個學校只需要一家打印社就夠了,但是現在打印用的多了,需求大,打印店就多了。

??

?? ?

?

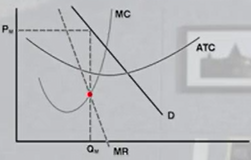

根據規模經濟,應該在虛線處生產,但是由于市場容量的限制,需求在AC、MC最低點的左邊(需求不足)。

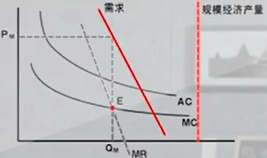

如中間圖,只有一家企業時,在Qm處生產,假設又來了一家,不妨讓兩家平分市場,各自生產Q2,但是生產Q2的成本高,因此兩家企業生產是沒有效率的,如果讓這兩家企業同時存在,會發生設么?

任何一家企業都會搶先擴大規模,把成本降下來,降下來之后就可以趕走另一家企業。

?(2)其他進入行業的障礙:法律、版權、關鍵資源占有、政府授權(煙葉、殯葬業)、品牌忠誠度、研發投入。

7.2 壟斷廠商的收益規律與供給決策

一個市場只有一個企業,需求曲線是向下傾斜的。(不完全競爭的廠商的需求曲線都是如此)

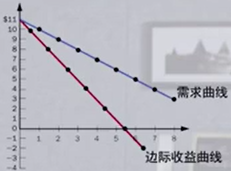

(1)邊際收益的斜率是需求曲線的兩倍;??

(2)價格大于邊際收益;![]()

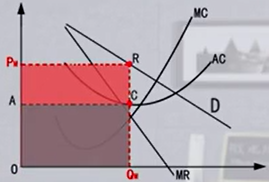

再來看壟斷企業的供給,如下圖,紅色部分表示收益。

長期看,壟斷企業是有利潤的,但是短期壟斷企業也可能存在虧損。

短期內,壟斷企業與完全競爭的企業相同,面臨超額利潤、收支相等、虧損繼續營業、虧損停業這四種。

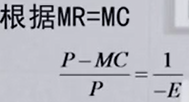

測定一個企業的壟斷力量:

壟斷條件下 P>MR=MC; 競爭條件下,P=MR=MC;

壟斷勢力可通過P- MC 的差額?

? ??

??

這里的E是原始的彈性系數。價格超過邊際成本的部分占價格的比例與需求彈性有關。

?E越大,絕對值越小,那么壟斷勢力越大。E的絕對值小,也就是消費者對價格的變化沒有很強的抵抗力。

7.3 寡頭壟斷

?石油(中石油、中石化)、通信(三家獨大)。任何一個企業的銷售行為對其他企業都有影響。

很多決策都是策略性的,產品可能是同質的(鋼鐵、石油),也可以差異化(汽車行業)。

寡頭如何作出決策?價格戰還是合作呢?公開或者暗中的串謀(卡特爾是公開的)、競爭。

卡特爾制定統一價格的原則是使整個卡特爾的利潤最大化。

卡特爾協議往往不穩定,原因在于(1)組織非法;(2)每個成員都有欺騙的動機,大家都想私下偷偷降價,認為其他國家不會跟風。

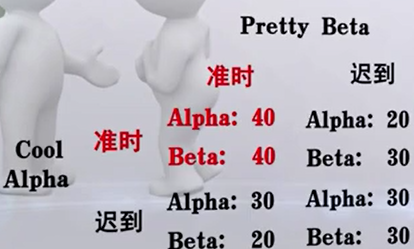

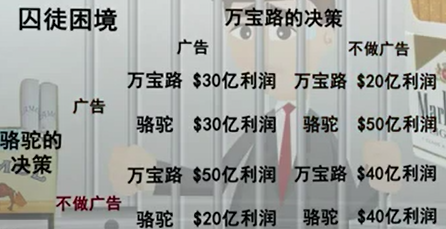

卡特爾的協議原本是在(40,40),但是每個廠家都想降價。最后大家都降價了,成了(1600,1600),對打擊都不利,這就是囚徒困境。中國的民航業98年出現虧損,每天都有公司在偷偷打折,后來政府強行介入。

暗中的串謀--價格領袖制:一個大企業先提價,其他后面跟上。比如一個大銀行提高利率,其他銀行跟上。但是這個在美國是犯法的。

寡頭壟斷之間的競爭特點:(1)決策是策略性的,我的價格對其他企業的影響;(2)考慮對方的決策。

納什均衡:雙方的決策都是以對方的決策為基礎做出的最優決策。

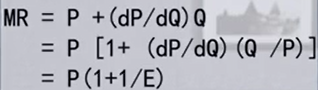

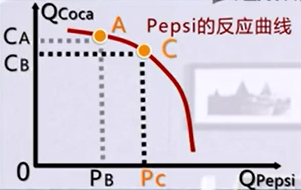

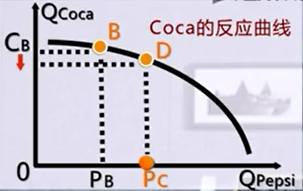

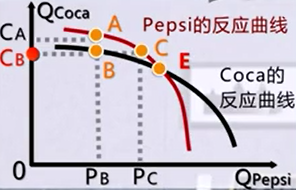

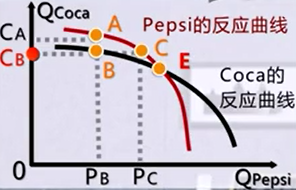

1. 古諾模型--考慮兩個寡頭的競爭pepsi VS coca。每個企業都有針對對手的反應曲線。

? ??

? ?? ??

??

?最終的均衡就是兩者的交點(達到古諾均衡)。(一點一點跟進)

??

??

?對于一個壟斷企業而言,P=AR,AR> MR.

價格效應:P升,TR升;產量效應:P升,Q降,導致TR降。

廠商數量較少時, 價格效應>產量效應,他們承擔不起競爭的代價(價格戰兩敗俱傷),因此合作動機大于競爭動機;廠商數量很多,價格效應<產量效應, 單個廠商認為我產量增加一點對整個市場也不會有大影響,增加產量帶來收益的增加,抵消價格下降帶來的TR減小,最終的TR還是上升。因此只要P > MC , 我都會增加產量。

極端地,當廠商無限多,達到了完全競爭,這時候沒有價格效應了,只有產量效應。按照既定的價格把任何產量賣出去。

2.納什均衡?

? ?

? ?

左圖中,有兩個納什均衡:都準時、都遲到。因此納什均衡不是我們最希望的結果。

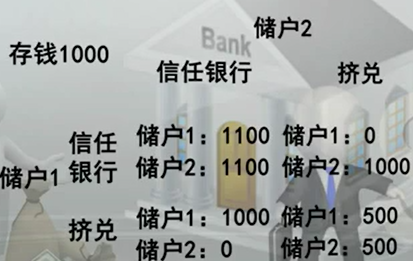

右圖中,儲戶與銀行的關系,也是有兩個納什均衡。信任則有效,擠兌則無效。

?

?上圖中納什均衡是 都打廣告,兩敗俱傷,因為對于每一家公司,打廣告都是最有利的。 實際上,最好的策略是兩個不打廣告,這個需要兩者提前協商。

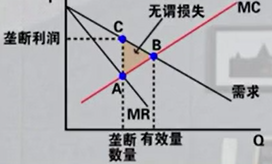

7.4 壟斷競爭(更接近競爭)

壟斷競爭的特點:(1)市場中有很多買方賣方;(2)市場容易進退;(3)產品差異化(個性化)。

每個企業都自己獨特的特點,如:白酒、牙膏、剃須刀等。廠商的需求曲線向下傾斜,利潤最大化 MC =MR 。

??

??

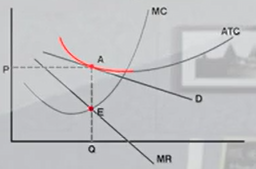

定價與壟斷差不多。短期內會出現各種情況(超額收益、虧損等),但是長期看,壟斷競爭企業只能是收支相抵。上述右圖, P=ATC,收支相抵,有超額利潤會吸引其他企業加入,虧損則有企業推出,這一點與完全競爭一樣。

長期看,壟斷競爭企業存在過度的生產力,不會在ATC的最低成本點上生產,而在其左邊,如上右圖,傾斜向下的D與U型的ATC曲線相切于左邊A點。

現實中,壟斷競爭不會打價格戰,而是做廣告促銷。?

價格歧視:為了追求利潤最大化而對不同消費者盡可能按其最高價意愿收取不同價格的商業實踐。

例如不同的人買飛機票折扣不同。但是對學生老人的景區優惠不屬于價格歧視,學生火車票優惠,這是政府要求的。但是不是任何一個企業都可以實行,要滿足

(1)必須要有一定的壟斷能力(航空公司);

(2)消費者沒有能力進行套利(購買火車票實名制);

(3)不同類型的消費者彈性不同(學生,普通人),對彈性下小的收取高價,對彈性大的收取低價。

進行價格歧視的方法:地理位置、收入,比如肯德基會發優惠券(學生會去收集,但是有錢人不會理財)、性別、時間(深夜電影票)、語言(聽你口音是外地人就宰你)。

例子:百威啤酒的大瓶裝500Ml 的便宜,小瓶裝330Ml的貴,兩者的成分是一樣的,為啥?大瓶的都在超市,面向普通老百姓,小瓶的都在高級酒吧,針對高收入人群。

三級價格歧視:比如不同地理位置,不同彈性,高彈性收取低價,低彈性收取高價。

二級價格歧視:根據商品的數量(批發),買的多則單價便宜。

一級價格歧視:每單位的銷量都收取最高的價格。(沒有任何消費者剩余)

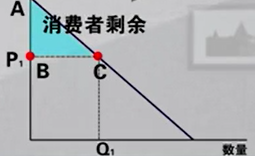

消費者剩余=消費者愿意支付的價格-實際支付的價格。

價格歧視都是增加企業利潤,增進了市場的效率,但是剝奪了消費者利益的手段。

為啥說增進了市場效率?教育機構,對不同的學員收取不同的學費比較好,統一價格下教育機構難辦。?

醫院的開辦也是如此,對不同人收費不同,比如高收入人的病房豪華一點,醫院就能正常辦下去。

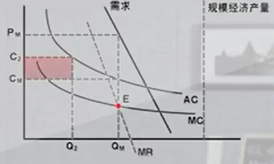

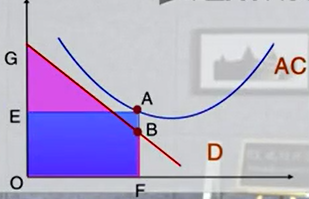

如果用單一價格,如下圖,所有的價格都在D上,AC永遠大于P,無論怎么定價都無法彌補成本。

??

??

此時采取價格歧視(一級價格歧視),在F點的產量得到的收益是梯形面積 GOFA,此時的成本是矩形 EOFA,有利潤可賺。

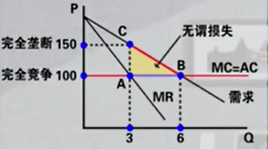

7.5 壟斷帶來的效率損失

? ? ?

? ?

假設MC是一條直線(邊際成本不變),根據MR=MC,得到A點,生產Q=3,對應價格150。此時有無謂損失(黃色面積),無謂損失是既沒有給消費者也沒有給生產者的那部分。如果價格下降,從C降到B點的過程中,MC=AC是不變的,但是廠商不愿意降價,降價使得利潤減少。

在A點的效率很低(產量少,價格高)。

反壟斷措施:

(1)反對掠奪性定價,把價格定得很低,排擠對手,后來就加價;

(2)反對串謀;

(3)分拆過大的企業;

現實生活中,很多問題:管制俘虜,企業賄賂發改委的人。

chapter8 要素市場理論

東莞“民工荒”、工人要求漲工資,要周末雙休。

生產要素指的是生產過程中使用的各種投入品(土地、資本、勞動)。居民戶可能既是消費者又是要素的提供者,生產要素的價格如何決定?

要素的供給來自居民戶的效用最大化;要素的需求來自廠商的利潤最大化。

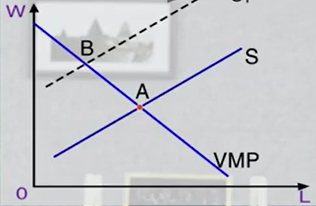

邊際收益產品MRP,MRP=TR變化量/要素變化量=MR*MP;邊際產品值:VMP=MP*P。在完全競爭下,MR=P,這兩個概念一樣。

利潤最大,滿足 W=P*MP, W表示工資。

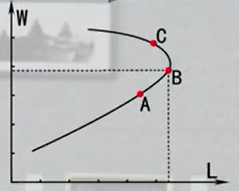

工資上述,勞動供給會增加,但是工資上升到一定程度之后,勞動供給會減少,why?

工資達到B之后再升,很多人不想工作了。一個家庭一個人工作也足夠了,女方會做全職主婦。富家子弟很多人也不工作。工資上升有些人不愿意工作了,工資翻倍,他們覺得自己工作半天足矣。再如,出租車司機每小時掙很多的話,跑兩個小時就想下班了,那么大家出門打的就困難了。

? ?

? ?

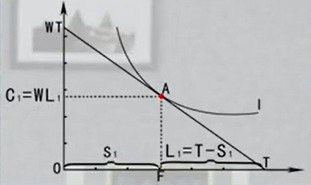

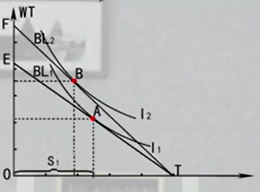

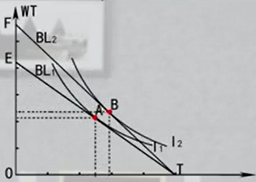

勞動者如何決定勞動供給??勞動者在工資率與時間的約束下,尋求將時間在閑暇和消費(通過提供勞動供給獲得工資購買)之間做最好的配置,以獲得最大效用,在這個過程中決定了對勞動的供給。

上右圖中,橫軸為閑暇時間,縱軸為工資。

??

??

當工資提高了,平衡從A到了B,勞動供給增加。但是也有可能B在A的右邊,勞動供給減少!

*工資對勞動供給的影響:

(1)替代效應:工資上升,閑暇的機會成本增加,勞動供給增加。

(2)收入效應:工資上升,我有能力買得起閑暇了,增加閑暇時間,勞動供給減少。

工資率低的時候,替代效應>收入效應;工資高的時候,替代效應<收入效應。

影響勞動供給的其他因素:

(1)新生代勞動供給這的偏好改變了,注重閑暇時間;

(2)其他行業影響,如果金融很好,很多IT會跳槽;

(3)移民,農村到城市移動;

(4)人工增加緩慢,婚姻觀、生育觀的改變。

勞動供給平衡 :S與VMP的交點

這能夠解釋以下現象:

Q:藍領工資高于普通白領,藍領工作環境差;

Q:大學老師的工資低于去外面企業,大學環境好,壓力小。

Q:歌星的工資高,他們的VMP大;

Q:不同性別工資不同,還有種族、年齡歧視。這真的是企業的問題嗎?在競爭的市場中,很多企業都不雇傭黑人,那么黑人的工資就會很低,某家企業打破觀念去雇傭黑人,成本就低,那么不歧視的企業就會打敗歧視的企業。如果有歧視,那么很多原因在于顧客而不是企業,比如空姐都是年輕漂亮的,餐廳服務員也是年輕的。

?Q:美國的工資差很大,特別是在文憑高與沒文化之間的差別很大。原因在于技術進步、國際貿易(其他國家沒文化的人工資比美國低,把廠子開到外國去)。

補充:土地報酬、資本(設備)報酬,如何確定土地和資本品的租金?

類似的,Rent=P*MP。

chapter9 市場失靈與公共政策

9.1 效率

Q:什么是效率?效率涉及到資源的配置,比如有很多產品,應該如何分配生產?

生產者(售價-cost)與消費者(愿意支付的price-售價)得到的好處之和最大。

消費者剩余=愿意支付的price-售價。消費者剩余是一個主觀的評價,可以用來衡量消費者的福利,但是它很脆弱,比如你花200買了個東西,結果發現你同學花了150就買到了,你的消費者剩余就下降了。

??

??

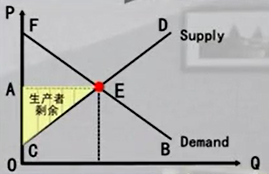

生產者剩余=售價-成本=價格-機會成本。它用來衡量生產者的福利,不同于消費者剩余,生產者剩余是客觀存在的(實實在在的價值)。

生產者剩余類似于利潤,但是利潤=價格-全部成本。在短期,機會成本不是全部的成本,還有沉沒成本等;長期,機會成本=全部成本。

Q:什么是效率?資源配置做到消費者剩余與生產者剩余之和最大。(既定的資源,把蛋糕做到最大)

總剩余=消費者剩余+生產者剩余=消費者愿意支付的價格-生產成本。

效率實現的條件:

(1)出價最高的人獲得商品進行消費(物盡所用);

(2)最低的成本進行生產;

(3)資源配置到最需要的地方去。

Q: 在競爭市場中,是否有效率?

在均衡點的總剩余已經是最大了!競爭條件下,市場機制可以實現最大剩余,但是有前提條件:(1)沒有外部性;(2)沒有公共品;(3)沒有信息不對稱;(4)不存在壟斷。

除了總剩余最大來衡量是否有效率,也可以用 邊際社會收益=邊際社會成本。

外部性:

我種桃樹帶來的收益:(1)私人收益:賣桃子與花蜜;(2)他人收益:綠化環境。

我裝修房子的成本:(1)私人成本:人工、材料等;(2)他人成本:噪音、污染。

如果沒有外部性,那么供給曲線代表邊際社會成本,等同于私人成本;需求曲線代表社會收益,等同于私人收益。

9.2 帕累托效率與市場失靈

蛋糕已經最大了,增加一方的福利會損害另一方的福利。

帕累托效率:資源配置達到這樣一種境界,不再可能字不損害任何成員福利的前提下去改善一方成員的福利。

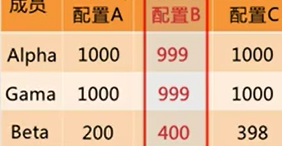

如果只有兩個配置方法A,B,那么兩種都是有帕累托效率的。

? ?

? ?

?從A改變到B,會損害alpha, gama的利益,但是只要beta拿出2元以上補給他們,就可以有新的方案C,達到更好的效率。新的三個方案中,A是沒有效率的,但是B還是有效率的,B到A或C都是有損害一方利益的。

C為帕累托改善:在沒有任何福利受損的情況下,有一個成員的福利增加了。

Q:帕累托效率是資源配置效率,不是技術效率,啥是技術效率?

既定的資源與技術限制下,已經生產出了最大的產量,但是沒有關注這些產品是不是社會需要的。比如在生產可能性邊界上進行生產只是技術效率,不一定有配置效率,比如生產60碼的鞋。

經濟學的效率=帕累托效率=配置效率。帕累托效率表明蛋糕已經做得最大了(總剩余最大)。

帕累托效率與收入分配無關,有可能一個有效率的分配貧富差距很大。

市場失靈:market failure, 市場機制沒法實現帕累托效率

原因主要有壟斷、外部性、公共品、信息不對稱等。市場失靈表現在經濟不穩定、收入分配兩極化等。

9.3 外部性

例子:吸煙者對周圍人的影響,工廠排放污水,我種花種樹對環境的影響等。都是沒有經過市場活動的這些影響。

1. 外部性的定義:一個人的經濟活動給其他人帶來的未經過市場過程的影響。

外部性的特點:(1)好的影響沒有回報(種樹);(2)壞的影響沒有懲罰(吸煙)。

社會成本=私人成本+外部成本;?社會收益=私人受益+外部收益。

不是什么都有外部性的,比如讀書沒有外部性,我去買書的私人成本=社會成本,對其他人沒有影響。

外部性可以分為:(1)正外部性;(2)負外部性。

外部性可以轉為為生產行為,比如你在酒吧唱歌,歌聲很好聽,是正外部性,如果你駐酒吧唱歌收費,就成了生產行為。

2. 外部性對效率的影響

有外部性存在,會導致社會收益≠私人收益,從而邊際社會收益≠邊際私人收益,對成本也是如此,由此很有可能導致 邊際社會收益MSB≠邊際社會成本MSC,個人的生產、消費決策都是要根據邊際私人收益=邊際私人成本,因此外部性無法做到MSB=MSC,導致資源配置沒有效率,需要政府介入。

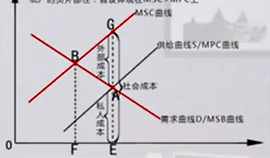

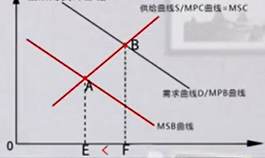

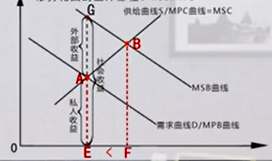

(1)生產行為的外部性

?? ??

??

左圖中,一個工廠在生 產中排放了污水,有MSC>MPC,工廠根據自己的供給曲線=需求得到交點是A,在A點生產,GA是社會成本,AE是私人成本。但是社會成本高,因此對工廠的需求應該是減少的,在B點,因此在A的生產是沒有效率的。

右圖中,如果是正外部性,那么MPC>MSC, MSC曲線在下方,整個社會需要的需求會更大,但是沒有被實現,實際產量在B點,小于A點,仍然沒有效率。

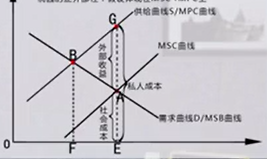

(2)消費行為的外部性

??

??

負外部性,比如吸煙者,MPB>MSB,社會希望在A點,但是吸煙者的決策在B點。

正外部性,我種花種樹,帶來良好的環境。MPB<MSB,? 社會需要在B點,但是實際在A點,沒有效率。

?3. 外部性的內在化

外部性會損害資源配資的效率,如何解決外部性?

??

??

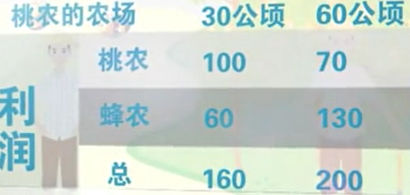

生產方面:我是一個桃農,我種桃子有正外部性,有利于養蜂人,但是我種太多了,桃子價格下降,我總收入下降。總整個社會來看,應該種植60公頃,但是從我自己只想種30公頃,我和養蜂人可以協商,養蜂人給我一點補償,介于30-70之間,實現效率(這也是變相合并的一種方式)。

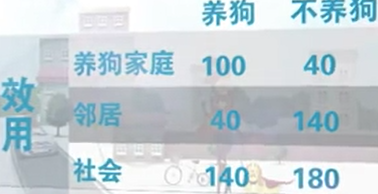

消費方面:我養了狗,但是給鄰居帶來了困擾,為了實現效率,鄰居可以補償給我,讓我不養狗,補償介于[60,100]。

4. 科斯定理?

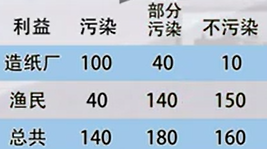

造紙廠與漁場,造紙廠會排放污水影響漁場。

產權需要界定好:如果造紙廠有權排放污水,那么他肯定會選污染排放,這時漁場會來協商,給造紙廠補償,介于[60,100]。如果產權歸漁場,造紙廠沒有權利排污,必須要無污染,這時候造紙廠會補貼漁場,介于[10,30]。

同樣的,生活中常見的廣場舞大媽與周邊居民。

科斯定理:如果交易成本足夠低(協商成本,包括時間成本等),只要把產權界定清楚,私人總是可以通過協商、自愿的交易來找到一個方法解決外部性,實現資源的有效率配置。

5. 糾正外部性的公共政策

*針對負外部性:

(1)管制:禁止排污,限定排污量;

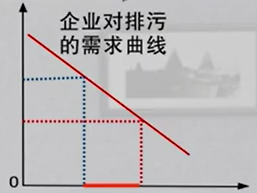

價格越低,企業排污越多。政府可以給定一個排污每噸的價格(庇古稅)。

(2)懲罰:對重污染企業罰款,加大稅收;這個不合理,因為政府不知道企業的治污成本,稅太高,企業就去治理污水,企業的成本太高了,稅太低了,企業就不會治污。如果政府知道企業的排污成本和需求,庇古稅才會有效率。

(3)發許可證或者排污配額,且為可以交易的排污許可證。治污成本低的企業可以把許可或者排污配額賣給治污成本高的企業。最后,治污成本最低的企業會承擔最大的減排份額。這個措施較好,政府的成本也低。

*針對正外部性:政府給予補貼,比如節能燈、新能源汽車、學校的教學活動。

9.4 公共品帶來的市場失靈?

Q:國家為什么在夏季對海洋作業進行休漁?為什么是政府出面做這件事?--公共物品

Q: 讓私人市場機制進行綠化,以改善生態可行嗎?--不可行

排他性:一個人想擁有某物品,且可以用很低的成本不讓其他人消費。比如私人物品飲料、餅干;

非排他性:漁業資源、開放的公路(很難禁止其他人不來);

競爭性:一個人消費的數量會影響其他人的消費,比如擁擠的馬路、餅干;

非競爭性:互聯網、有線電視、不擁擠的公路、綠化、反恐、治安。

排他、競爭的物品叫做 私人物品;(餅干)

非排他性、非競爭的物品叫做公共物品。(綠化、治安、國家安全等)

公共物品的提供:

(1)私人捐贈行為,做公益,但數量不多。

(2)利益動機,企業在自己的大門口建了一座天橋,也可以方便其他行人過馬路。

公共品的提供成本高,不可能全由私人部門來提供;同時還有消費者的“搭便車”動機,不花錢想享受服務等,這也是公共品的非排他性與非競爭性造成的(多一個人消費沒區別)。需要政府來提供公共品,修建馬路等。實際生活中,更多的是政府購買公共品后交給私人企業去做在提供給居民。

*共有資源

公地悲劇:共有資源在使用中出現困境。在一個牧場上,牧民會爭相放牧,導致草地退化,損害了大家的利益。

全球變暖:看當今,因為部分國家排放碳多,導致全球變暖,損害了每個國家的利益,但是會有一個國家會單方面的減少碳排放嗎?

黃牛與大象:對人類而言黃牛的價值更大,照理說更加容易滅絕,但是事實上,大象是瀕危的。黃牛被私有化了,得到了較好的保護與喂養,但是大象被視為“公共品”,因此在非洲,新政策讓大象私有化,這樣帶來很好的保護。

解決“公地悲劇”措施:(1)政府出面建立明確的產權保護;(2)政府直接介入(禁漁)。

9.5 信息不對稱

1. 信息不對稱的例子

Q:為啥火車站的商品質量差、招聘為啥要考證?投行的人去公司考察要考慮住競技性酒店嗎?

Q:二手車市場,如何用合理的價格買到好車?“檸檬市場”,劣幣驅逐良幣。

例子:二手車中有好車價值6W,爛車4W,你覺得拿不準,決定出5W,那么你很可能買到爛車,因為好車的賣家不愿意以5W賣給你。

例子:保險公司(信息劣勢)與投保人(信息優勢)之間。

保險公司調查了三個街區自行車的被盜概率,取平均值3%,那么就會失去了客戶A,只有B\C兩個客戶,因此保險公司又取平均值,設置為3.5%,此時失去了客戶B,最終這個保險產品會撤銷。無論設定什么費率,對保險公司有利的客戶流失,剩下投保的人都是不利于保險公司的。

“逆向選擇”:信息優勢的一方采取行動,讓信息劣勢一方受損,最后交易取消。

最終,這個保險產品消失。市場機制失靈。

? ?

? ?

例子:勞動市場,大公司的年薪很高,工資低吸引不了人才,高工資吸引很多求職者,公司的可選范圍大,可以優中選優,但是也會導致一些中低能力的人找不到工作,這也是一種市場失靈。

Q:如果沒有政府介入,我們會放心去超市買東西嗎?

2. 信息不對稱的影響

(1)逆向選擇:信息優勢者做出不利于信息劣勢者的行為,信息劣勢的人會提前預知到,最終無奈取消交易。比如保險公司改變費率。

(2)道德危險:達成交易后,信息優勢的一方會故意隱瞞自己的信息,信息劣勢的人會提前預知到,最終無奈取消交易。如果保險達成,之后投保人會不愛惜自己的車,被盜事故概率大。

3.如何解決信息不對稱?

市場方面:

(1)信息優勢方主動傳遞自己的私有信息。投行去外地出差去洽談幾個億的項目,要不要為公司省錢住經濟型酒店?不用,到外面談判代表了企業的形象,要住好的酒店,帶好的公文包等,傳遞市場信號,說明我們公司是有實力做好這件事的。這種行為沒有提高效率,但是證明了效率!

(2)信息劣勢方努力甄別信息真偽。保險不知道哪些人莽撞,因此設置不計免賠,比如超過1000元才賠。找工作時去考很多資格證書,公司借此考察應聘者的能力。但是很多人對此不以為然,英語六級、學習成績不代表個人能力,這些東西在以后的工作也用不上。但是這些證書可以證明求職者的能力。但是頂尖人才反倒是非211的,這些人才開始就被埋沒了,信息不對稱帶來的市場失靈。

例子:在異地旅行的人們選擇去具有知名度的連鎖店進行消費,原因之一在于連鎖店通過統一的服務(部分)解決了信息不對稱的問題。

信息不對稱的不良結果:(1)導致有些產品消失掉;(2)傳遞私人信息有很多資源浪費,比如考證對工作沒幫助,只是為了證明我有能力;

市場失靈需要政府的介入,需要政府提供真實的信息(監管部門、食品檢測等)。

腳手架vue-cli)

二叉樹的鏡像)

vue-router:導航守衛)

組件通信:兄弟組件通信)