作者:向知

如果大家有機會來北京,可以來看看工作日早上八九點鐘,15 號線從那座叫“順義”的城市通向“望京”的地鐵,你在那上面,能看到明明白白的,人們奔向夢想的模樣。

一、地鐵上的自習室

我在來北京之前,總覺得在這工作的人,是占盡天時地利的,大國之都,物華天寶,一切都透著一種貴氣,哪怕連街邊的豆漿油條都能比別處的貴上兩塊,那在這工作的人,無論眼界還是薪資,也一定就天生會比別的地方的人要高一點。可等到我來了這里,成為了北漂的開始,加入了底層打工人的大軍,卻發現我之前理解真的太過片面,這世間哪有什么“天生”,全是“理應”罷了,這座城市的人也不例外。

這份新的理解,來自我租房搬到順義,來阿里第一天上班坐地鐵的時候,在那個咣當咣當的地上軌車廂里,是這樣一份畫面:

“一個穿著軍綠迷彩工裝服的大哥坐在座位上,一只手半拎著一個尼龍包裝袋,另一只手拿著一本有點黃了的書放在腿上,安安靜靜的在那看,偶爾抬頭看看線路圖;

一個一看就是剛畢業不久的姑娘,在車廂門邊扶著柱子,戴著一副有線耳機,看一下手機,抬起頭閉一會眼嘴里嘟嘟囔囔,貌似在背什么材料;

一個穿著沖鋒衣脖子上掛著美團工牌帶子的小哥,一手拉著吊環,一手舉著個小號的 Kindle,在屏幕上一會左劃一下認認真真的看,偶爾皺皺眉又右劃回去了,停一會又劃回來;

車廂里倒也沒有那么安靜,偶爾有兩個大媽聊天聊到興起忽然大聲嘰喳,但這幾個人頭都沒待偏那么一下,孫河郊區四月早晨的陽光正好,就那么干干靜靜照進車廂里,而我懷著第一天來阿里上班的新鮮感,滿眼新奇的觀察著周圍的一切,像個白癡。”

后來,我在手機上下載了一些技術社區 app,也為了擺正自己獲取信息的渠道下載了澎湃新聞、央廣新聞,也為了聽一些有意思的書充了讀書軟件的會員,甚至于為了調換口味下載了某公開課、某詞斬之類的內容,當然也少不了一臺 Kindle,在每一天上班的路上,慢慢重新調動起自己學習的動力,好讓自己在這一間地鐵上的自習室里,不要顯得那么“格格不入”,不再因為無所事事而“心生愧疚”。

再后來,從盲目的模仿別人在干什么,到我漸漸找到了自己適合在地鐵上學習的東西,才算真正的利用起這段時間,用于潛移默化影響自己,才算明白“學習這事,從來不挑地方,也不挑時候”,也才算對得起自己“向知”這花名的初衷:生也有涯,知也無涯,向死而生,求知不怠。

二、學習觀

2.1?初入職場

找到成長類型

剛畢業的一兩年,是人成長最快的兩年,這個時候的人,有朝氣。

啥叫有朝氣?是能夠對一切事物都保持足夠的新鮮感,靈活的想法、勇敢地嘗試、饑渴地吸收、直白的表達。在技術的道路中就是新技術探索、對想法的不斷落地、技術知識的不斷學習與試錯,最終將這些實打實的反饋到每一次業產技的的項目需求中。

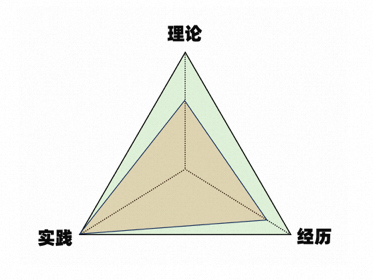

盡管都是朝氣,但是在實際的自我成長過程中,其實還有明顯的效率上的區別的,搞清楚自己是哪種成長型,或者說對自己來說最易獲得經驗的方式就很重要。在今年七八月份面試校招同學的時候,我漸漸對人的成長類型有了些眉目,并在面試過程中不斷地去發掘候選人是否存在明確的成長形式以來評估成長性,在我粗淺的認知看來,一個人的成長類型大致可以有這么三種:

-

理論成長型:對技術類資料,坐得住、看得進去、吸收的比較好,技術原理理解的非常透徹,能夠較容易形成知識體系,并能將源源不斷的新技術歸納接入到已有的知識體系中。

-

實踐成長型:對技術實現、工程運用比較擅長的人,善于對技術的實現落地,且在每一次落地后能夠有非常多的范式和方法論沉淀,不斷形成明確自己的工程風格,就是那些代碼越寫就越好的人。

-

經歷成長型:對經歷的人、事、物有獨特的視角,在實際項目中,觀察項目的細節、觀察別人的行為、觀察推進的 SOP,不斷樹立自己對業務模式的理解、人的溝通技巧、事項落地的章法這些與實際運作有關的內容,說通俗點就是天生的 PM。

大部分人,其實會在這個三角形中,同時具備多個方向的特質,但是總有一個是特別明顯的主要特質,會塑造一個技術人未來對外的技術角色形象,理論成長型為主的人總容易成為一名“技術科學家”,實踐成長型會走向一名“技術工程師”,而經歷成長型對應的形象則是“技術商人”,我在此對這三種形象的概括可能并不科學,但是足夠傳神了,相信大家應該能夠在周圍的同學找到對應的人,當然,現實生活中可能形象與形象的邊界也并沒有那么明顯。

這個時候,重點來了,當你能在這三種成長型中對應到自己的主要特質,那么就按照對應特質最高效的方式來提升自己,比如自己是個實踐型的選手,那么學習技術最快的方式就是先找案例嘗試實驗性技術探索,遇到卡點再去查查資料,而不是找一本對應技術的底層源碼原理開始閱讀,對于這樣的選手,原理的的是來印證實踐中的種種和梳理碎片化經驗的。

路子不對,苦工白費,所以適合自己的才是最好的,抓住頭兩年快速、高效的積累。

擺正學習態度

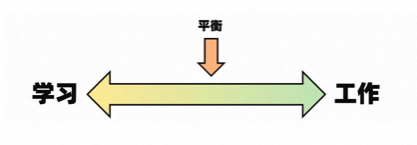

從學校剛出來的時候,最容易走入的一個誤區,就是搞不清“學習和工作”的關系。

往往會走向兩個極端,第一種是完全學習觀念,再說通俗點,就是“學生思維”轉變不過來,總覺得工作就是為了獲得成長;第二種,是工作掙錢觀念,就是畢業了就只為了工作績效掙錢,而忽略了自身仍需“持續學習與反思”這個技術人的安身立命之本。

對于前者觀念,其實更多的是一種駁斥。我常常跟師妹說的一句話“拿人錢財,替人消災”,職場上,公司給你發工錢,買的就是你的工,是不會為了什么“讓你安心學習”這種理由,或者讓你做的事“有無成長價值”這種考慮,選擇讓你做什么工作內容。既然如此,其實并沒有站位,能夠完全決定自己做什么或不做什么,OKR 的層層拆解也是為了各級員工更好的完成公司的目標,所以說在明面上從自身的角度,說什么“我覺得這件事沒成長”這種話,甚至以此為由拒絕工作,是一種十分幼稚的行為。

對于后者觀念,則更多的是一種提醒。在職場上,“把結果交給雇主,但把過程留給自己”,即便很多職場技能可能最直接的目標仍是為了更好的適應職場,那么這種適應性成長,帶來的薪酬回報也會是實打實的,這甚至和幾十萬年前不斷強身健體以在打獵過程中更好的追逐獵物的人類祖先沒有什么本質區別,掙錢糊口,不寒磣。尤其在現在的互聯網行業里,市場和行業的變化是在不斷發生的,只會端著一個碗,卻不會發掘新的碗,在行業汰換的大潮中,大家吃飯的鍋燃了又滅滅了又燃下一口,總有一天會餓死。

盡管上述的說法太過現實骨感,可這就是真實的職場。結果才是工作的現實目的,但是可以將學習伴生在過程中,最終還是要回到“平衡”的狀態。“我深知,很多時候,我們無法改變一件事要獲得最終結果的訴求,但是當有機會選擇獲得這個結果的路徑的時候,請盡量選擇一條能給自己帶來額外收獲的路徑,無論是技術沉淀、方法論總結還是認知提升,交付結果之余,讓自己留有一點余溫。”

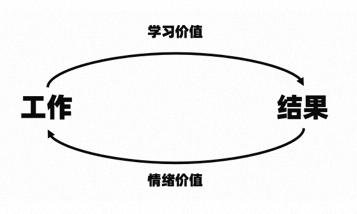

在工作中,盡量讓自己進入正向循環:工作達成結果的過程中,找尋學習價值,良好的結果,又可以提供給下階段工作良好的情緒價值。以此,不讓自己陷入日復一日的枯燥中,不斷消磨掉自己的熱情,畢竟工作過程中少有能讓人快樂的,但是升職加薪可以,有所習得也可以。

2.2?經年有余

工作幾年,工作上的事輕車熟路,即便剛開始看不到明確解法,但是細細拆解也就明白需要如何行事,這是時間和經歷在我們身上留下的沉淀。然而,就是在這樣相對穩定的環境中,周身的事逐漸喪失挑戰,世上又有那么多未知與挑戰在那里,卻不知該從哪開始,人往往會陷入一種迷茫,就是那種找不到“下一步”或者“下一個臺階”在哪里,應的是那句“拔劍四顧心茫然”。

明知自己有了問題,卻不知問題在哪里,對于這一點,其實我也很難分享什么我自己比較認可的方法論,結合自身的境遇,僅以一次對話和一個行為來分享下自己的感受。

一次對話:焦慮迷茫的反義詞是具體

前一段時間,因為覺得逐漸對工作乃至事業熱情磨滅,就跟一位朋友探討過這件事情。

朋友覺得人生的意義本就不只在工作,說我之前對待生活的態度太過潦草,下班休息在家的時候連個正經的愛好也沒有,不如趁現在找個能讓自己沉浸下來的愛好,準能撫平浮躁。我據理力爭說我還愛玩游戲、愛盤串,也能磨煉心性,朋友說我這些東西仍是太潦草,須得正正經經系統地學點什么,才有源源不斷的獲得感和正反饋。

笑罵完此,她表情一臉嚴肅,變得一本正經,忽問起我:“你現在覺得你到底是哪里有問題,是對這的工作環境不滿意?還是對現在做的事不滿意?還是覺得干得沒意思?你總得明明白白的列出來才合理啊”,當時的我面對這個問題沒有作答,直至后面她在微信上跟我發了這樣一段話:

“有句話我很喜歡,送給你:焦慮迷茫的反義詞是具體。”

“這句話我非常受益,也是那天我問你問題的方式,是希望你可以把問題和情緒具象化。因為我們無法打敗看不到的敵人,只能解決具體的問題。”

其實,很多時候,當我們遭遇不良狀況后,從來沒能進一步去分析自己到底陷入了什么問題,作為一名技術人或者工程師,我們習慣了對明確的業務問題,分析、拆解、建模、實現逐一解決的過程,卻沒能將這項寶貴的能力,用在解決我們自身人生的困惑中,只誤以為困惑種種,不可言明。

一個行為:別停下

記得剛開始頭一年工作的時候,那會還在上一家公司,有一次季度聊績效,帶我的大哥聊到最后跟我說:“你要記得,你現在這個時候是你成長最順的時候,就是不斷地做不斷地想,千萬別停下,一停就泄氣了”。

這話放在現在看來,不免有些 PUA 的嫌疑,但是即便過了這么久,我仍然覺得“別停下”這句話是適用于每個時間段的。

每個人的思考方式或認知不同,我也不敢說這個觀點就一定對,或許這種說法只適用于我這樣的人:于我自身而言,我并不是一個十分聰明的人,我很難保證在職業發展的每一個階段清晰的明白下一個階段需要做些什么,陷入迷茫后,即便給我充足的時間立足自省,憑借自己的認知也難以看到一條明確的道路,每每至此,我就告訴自己先做好眼前事,邊做邊想,一旦有想法了就試試,覺得不行那就及時止損換一個再試,反正只要獲得的體驗足夠的多,總會有量變引起質變的一天,別停下就對了。

業務聽不明白,那就厚著臉皮多問問;需求想不明白,那就找張紙先畫圖;代碼寫不明白,那就找個案例先學學;道理不懂了,那就搜書多看看書;不知道該干嘛了,那就看看身邊佩服的人在干嘛。這個世界的問題,總有看上去最不聰明,但卻最直白的起手點,別停下,先干干試試。

有首歌唱的挺好的,“敢問路在何方,路在腳下”,路是走出來的,不是觀想出來的,我特別害怕的是,當我有一天決定停下來,本意是想到特別清晰以后再走,卻在長時間的停頓中不自覺地安逸起來,還美名其曰“換種心情”,而對自己身上漸漸彌漫開來的懈怠,視而不見。

2.3?隨時開始

學習一事,從始至終。每一個階段其實都能馬上開始一門新的學問,如果覺得生活無趣,那么不如找一個新的方向,系統的學點啥,擴充下自己的能力圖譜,也權當給自己找個樂子,別閑著。

找自身缺憾

學習最強的動力,私以為是來自于自己對自己的不滿意,就是覺得不學不行了,非學不可。

就比方說,很多技術人的通病,就是不太會講話,奇思妙想都在腦子里,就是不知道怎么調理清晰的講出來,有的時候逼急了只能來一句“我給你看代碼吧”,那么為啥代碼能講明白的事,口噴就不行了呢?代碼天生是邏輯的,再加上有成熟的規矩和范式約束,自然是條理清晰,但是言語這事,就是因為每天都說,反正都是人話,哪有什么聽不懂的顧慮,多數人就會忽略言語的組織和范式。但是在我們這個職業場里,越到后面,“講出來”就會變得跟“做出來”一樣的重要,酒香也怕巷子深,所以一直逃著不去解決也不行,就需要系統的看一些如《金字塔原理》《溝通的藝術》這樣的書籍,甚至說《烏合之眾》《人性的弱點》也免不了翻翻。

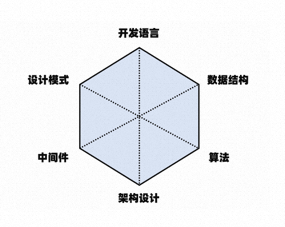

那么回到最開始,其實需要先明確自身的短板,不如抽時間給自己逐層畫幾個能力雷達圖,對自己有個最初步的評估。

亦或者要解決的能力不是人的發展問題,而只是職場技能的自我評估,那么也可以針對具體的場景構建一個這樣的雷達。

雷達圖還是別的什么圖不是重點,評估的問題或大或小也不是重點,重點是得真的去評估!回到前面的論點,就是要具體、要明確,你才會有個明確的目標去解決。如果你問我這玩意怎么打分,我會說憑自己的感覺就好,自滿也罷不滿也罷,都是自己的感覺,就算周圍的人都覺得你做的不好,可你就是堅信自己是牛的,那么誰勸你學也沒用;反之,明明已經在某一個圈子里登頂了,別人只配跟在屁股后頭,可你自己就是覺得不滿意,一直鉆研,不也挺好~

索性,我們生活在一個值得竊喜的時代,因為我們獲得這些知識的途徑多種多樣,只要想要,就觸手可得,但也因此大多數人是不珍惜的,但知識從不因獲得途徑變得容易而廉價,只會因我們的忽視與逃避而蒙塵。

找自身興趣

回想一下,有沒有什么一些事,是在你上學的時候說:“等以后自己上班掙錢了我就試試”。

回想一下,有沒有什么一些事,是你在上班的時候說:“明年的時候我一定要做做看”。

回想一下,有沒有什么一些事,是你在忙的時候說:“等過一陣不忙了,我就開始搞”。

其實,很多時候,我們明明有興趣、有意愿,距離一個新的開始那么的近,卻被我們找一個看似合理的理由就那么推遲了,直至推遲到遺忘,然后從未開始。我的老父親自小總告誡我,不要“常立志”,爭取“立長志”,雖然直到現在我也踐行的不太好,但是越長大越感嘆這句話真是又對又樸實無華,當年那個流鼻涕的小屁孩,丫的怎么就聽不進去呢。

順心意,在當下,即開始,別停下。

2.4?適當得法

善用工具

說實話,我沒想到我能在地鐵上變著花的學習,能堅持這么久,當然,也不是一開始就能這么順當不排斥的,各種形式的學習方式去試,后來發現太單一的知識獲取形式會倦怠,得搭配著來,米飯再香,也得偶爾來碗面條。

-

聽:一開始最容易啟動的方式,雖然跟多數人一樣,一開始用《喜馬拉雅》還是在上面聽郭德綱相聲助眠多一點,但后來在上班途中找書來聽,尤其在那種嘈雜的地鐵車廂里,帶著耳機也比較清凈,容易集中精神,發現每天都能有一點點小感悟,時間長了也能在寫文章中略作引用。再后來,隨著上面好東西逐漸開始要錢,忍痛充了一個,發現買來的東西質量是會高一些,更重要的是,錢都花了,不認真聽心里覺得虧,反而是動力。完全沒空間限制,有個耳機就能行,家務也行、走路也行、坐車也行、開車也行,不過不宜陷入深度思考,“道路千萬條,安全第一條”。

-

讀:最簡單的形式,一開始我更偏向實體書,后來發現實在是不好拿,就買了個 Kindle,看的爽了一陣,后來又發現要看帶圖的內容,就又買了個 IPadMini,為了防止自己玩游戲,還故意買了 64G 最小的版本,再充上一個每月 19 的微信讀書,這一年下來,看的內容早就夠本兒了~所以讀書這事吧,拿啥玩意看不太重要,但是真的得看,可不能自己騙自己。

-

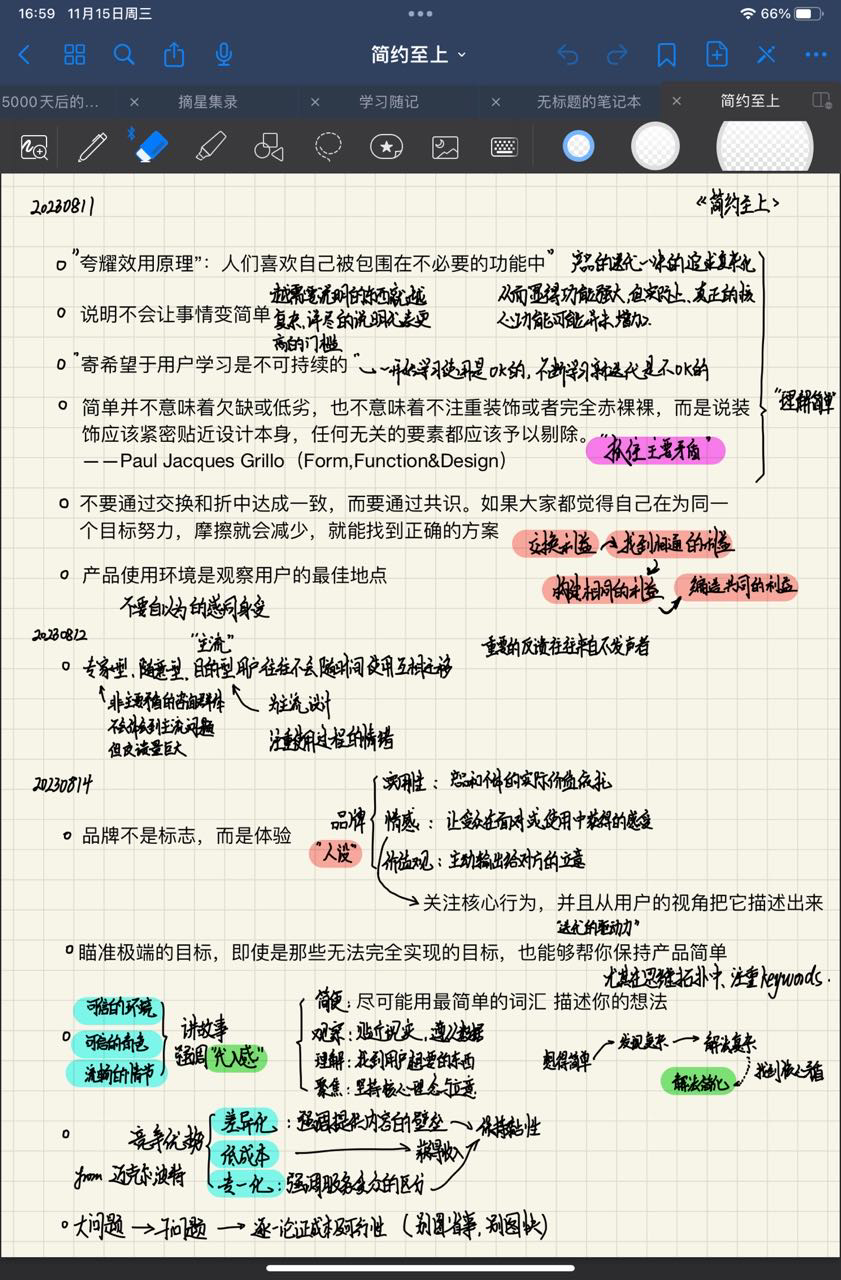

寫:讀書的事,一開始前面看的慢,記得也多,到后來前面看的越來越多,就記不太住了,可能還是對自己的大腦的記憶力太理想化。所以想到一句老話,“好記性不如爛筆頭”,于是買了一根能搭配使用的 Pad 筆(配合 App:GoodNotes),在地鐵上也能站著書寫,把自己感覺重要內容和感悟實時總結和記錄下來,即便過了很久記不住書中原文,翻翻筆記也可溫故而知新。

字跡歪歪扭扭,回頭來看,想到當時在嘈雜的車廂里,心無雜念的寫寫畫畫,也覺得是一件有趣的事。

我這些方式,肯定是比較土的,相信大家會有更好的方式來配合自己,形式不重要,適合最重要,有心去找一找試一試也很重要。

坐得住

學習,還是要得讓自己坐得住。

在環境中控制不住自己,就找個不需要控制的環境,有些人做事是需要先有儀式感的:地鐵看不進去書,就回家再看;家里看不進去書,就找個咖啡店;咖啡店看不進去書,就找個圖書館自習室,去跟那些比自己小一輪的少年們一同學習,作為大人,還坐不住,那臉上總是掛不住的。

環境、方法、工具都同理,我們是為了學習才去做這件事的,不是為了好看地學習才做這件事,不要太在乎過程是否高明光鮮,坐得住最要緊,即便你就喜歡光著膀子、扣著腳、叼根黃瓜看經史子集,只要坐得住,心夠靜,那就這么來。

別太急功近利

看書不一定立馬有感悟,學習也不一定立馬有收獲,別太急功近利,重點是這個過程中,我們在不斷的持續、在積累、在醞釀,一定要相信未來的某一天,人生的某一個瞬間,曾經的所聽、所看終會化作靈感予以反饋,剩下的,無需多言。

三、結語

上班、工作、下班、休息、睡覺。在退休前的絕大部分時光,可能都是這么度過的,即便有一天從打工人變成了老板,雖然流程變得復雜,大體框架或許也仍會如此。

我特別害怕未來的某一天,等到我體力跟不上,腦力也跟不上的時候,回想起這段平常的打工時光,滿腦子除了那些需求項目,卻想不出任何色彩,工作僅僅變成了工作,打工僅僅只是打工。

所以在這個尚可改變的年紀,我希望在這段過程中里,在每一個不同的空間,每一個不同的階段,結合自己的狀態,收獲一些額外的東西,讓自己學習的情態變成一種習以為常,隨處而棲,皆有所悟,讓自己經過的時光飽含重量,等到再跟那些后來人聊起時,豐富多彩,熠熠生輝。

單片機開發筆記(6): 呼吸燈)

Java 基礎語法)

User-Managed Incomplete Recovery)

)

開發板的Android10的SDK)

)

(查看開頭、從開頭查看、從起始查看、反向導航、反向查找))