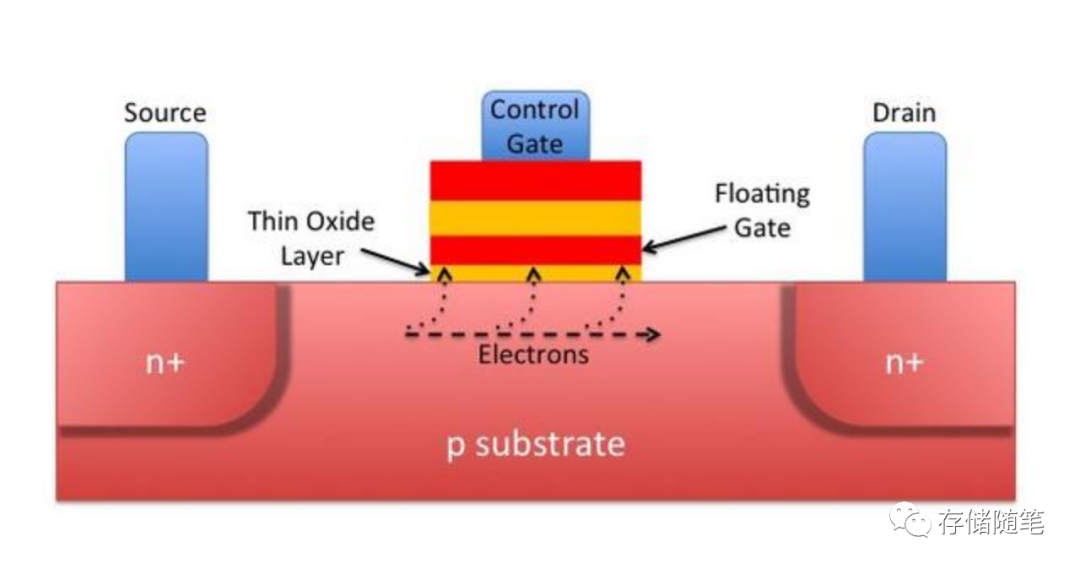

SSD的存儲介質是什么,它就是NAND閃存。那你知道NAND閃存是怎么工作的嗎?其實,它就是由很多個晶體管組成的。這些晶體管里面存儲著電荷,代表著我們的二進制數據,要么是“0”,要么是“1”。NAND閃存原理上是一個CMOS管,有兩個柵極,一個是控制柵極(Control Gate), 一個是浮柵(Floating Gate). 浮柵的作用就是存儲電荷,而浮柵與溝道之間的氧化層(Oxide Layer)的好壞決定著浮柵存儲電荷的可靠性,也就是NAND閃存的壽命。

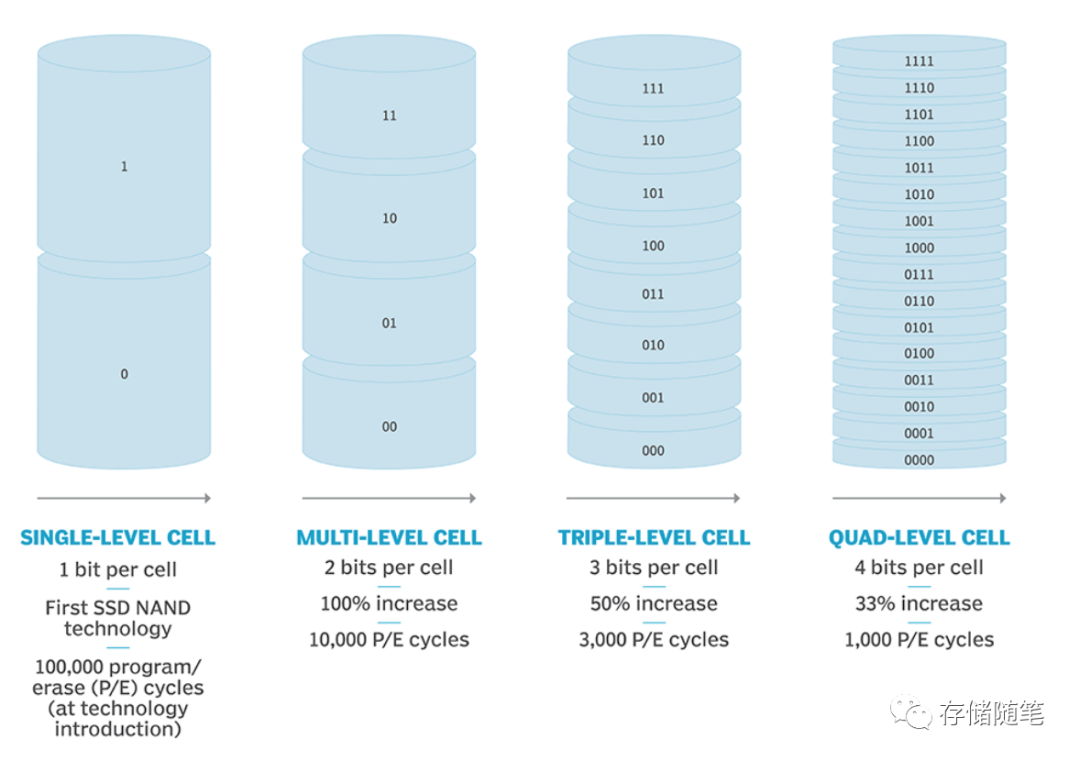

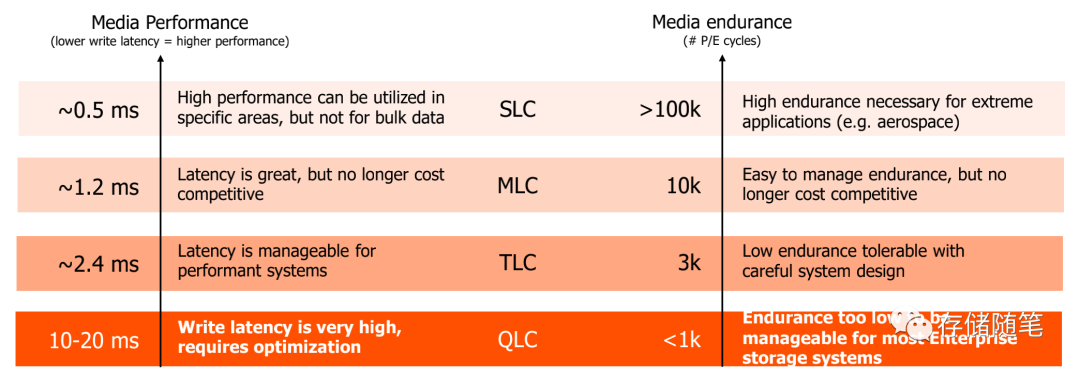

目前市面上主要流通的就是4種NAND類型:SLC、MLC、TLC、QLC。隨著每個壽命從高到低依次是SLC>MLC>TLC>QLC.

隨著單個cell含有的bit數越多,NAND的可靠性也會有所降低。同時寫延遲也在不斷的增加。SLC寫延遲在0.5ms級別,到QLC寫延遲達到10-20ms,40倍的差距。這也導致QLC SSD性能出現很大的下降。

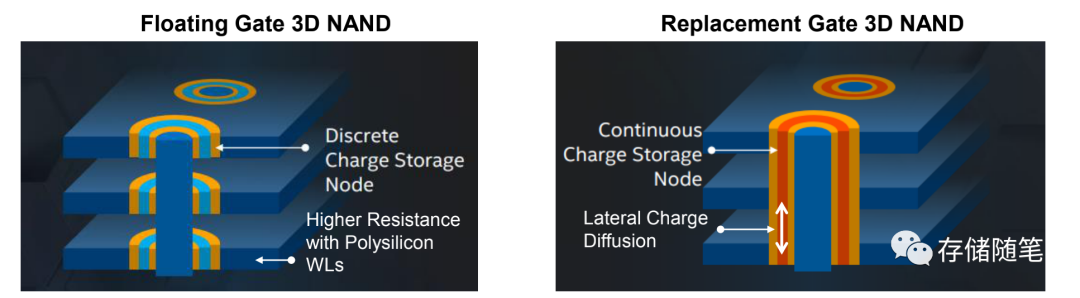

目前業內3D-NAND工藝架構主要分為兩個陣營:

-

一個陣營,以Solidigm(Intel存儲產品賣給海力士后新成立的公司)為首,采用Floating Gate(FG)浮柵,FG浮柵將電荷存儲在導體中。FG浮柵對read disturb和program disturb的抗干擾比CTF要好。

-

一個陣營,剩余其他NAND原廠,三星/WD/鎧俠等,采用Change Trap Flash。Micron最開始用FG,后來也轉投CTF陣營。CTF將電荷存儲于絕緣體中,這消除了單元之間的干擾,提高了讀寫性能,同時與浮柵技術相比減少了單元面積。

不過,很遺憾,隨著Micron的放棄以及最后一根獨苗Solidigm被海力士收購,FG浮柵架構前景不樂觀,也許FG NAND很快會成為歷史。

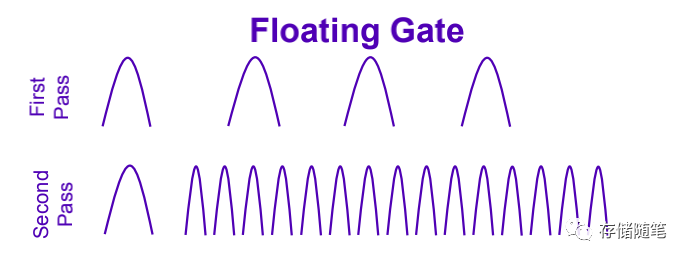

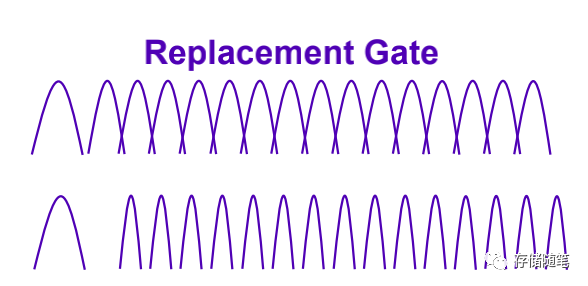

FG浮柵架構在Program過程,采用4-16 program算法,這個過程可以減少program disturb寫干擾。

CTF架構,或者叫做RG架構,采用16-16 progam算法,兩次program都要求所有page直接寫入NAND,第一次program電壓是放置在最終電壓附近。CTF的Data Retention相對比較嚴重。

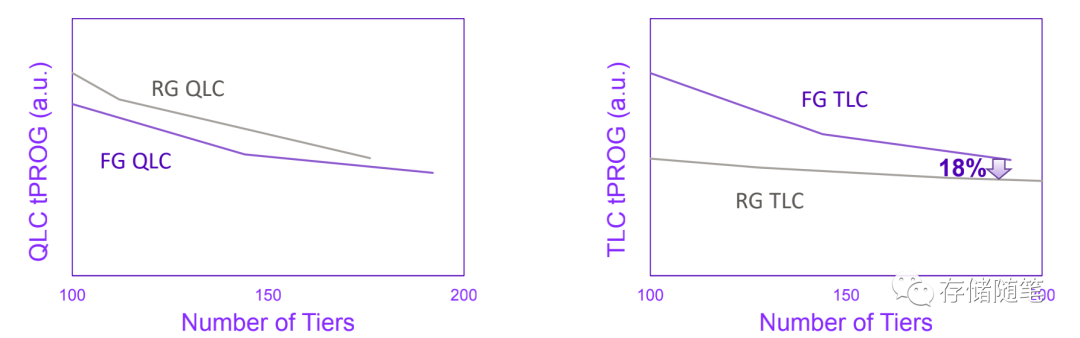

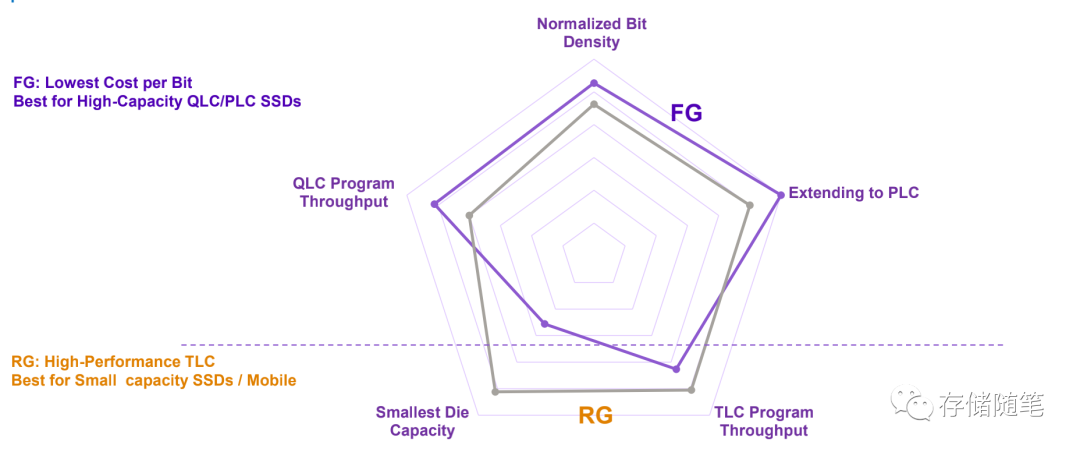

在寫性能方面的對比,不同的架構有不同的表現。

-

在TLC NAND中,CTF架構tPROG比FG浮柵低18%,所以在TLC SSD中,CTF架構TLC NAND SSD的性能比FG架構TLC NAND SSD性能要好。

-

在QLC NAND中,由于program算法差異的影響,FG浮柵表現更好,FG架構QLC NAND SSD性能比CTF架構QLC NAND SSD性能要好。

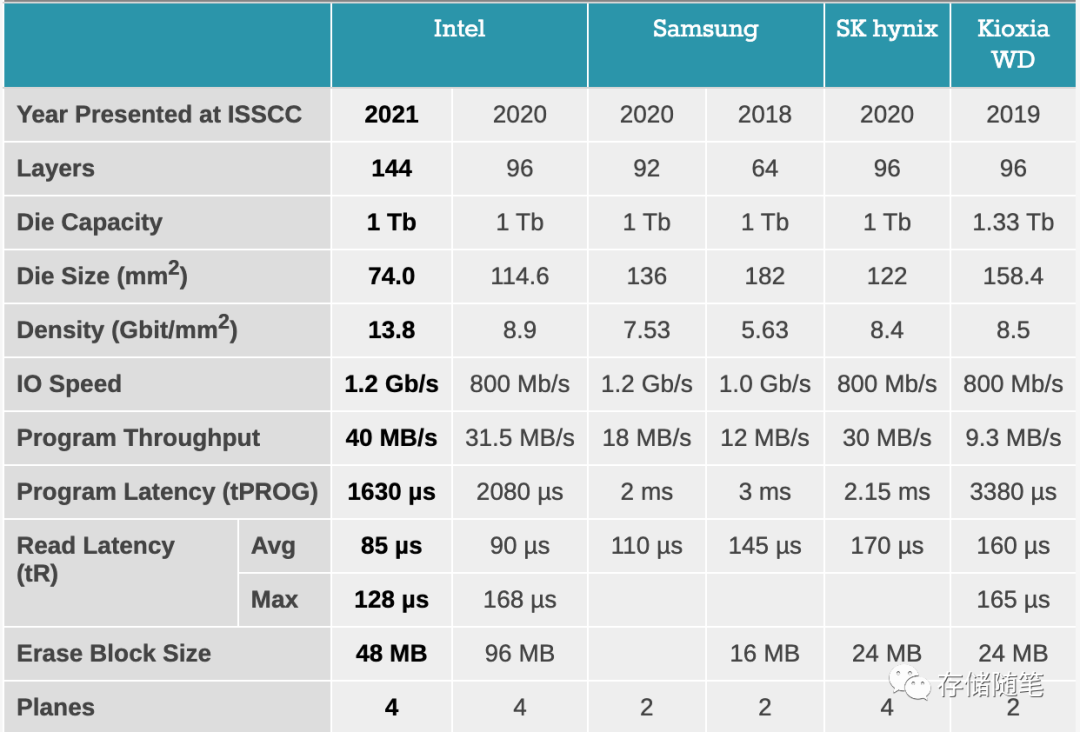

從QLC SSD性能對比圖,同樣4plane的QLC SSD,采用FG架構的Intel QLC SSD寫延遲tPROG=1.63ms比采用CTF架構的SK Hynix寫延遲tPROG=2.15ms要低。

不同的NAND工藝架構,在不同的維度各有千秋,對維度對比,供大家參考。

?

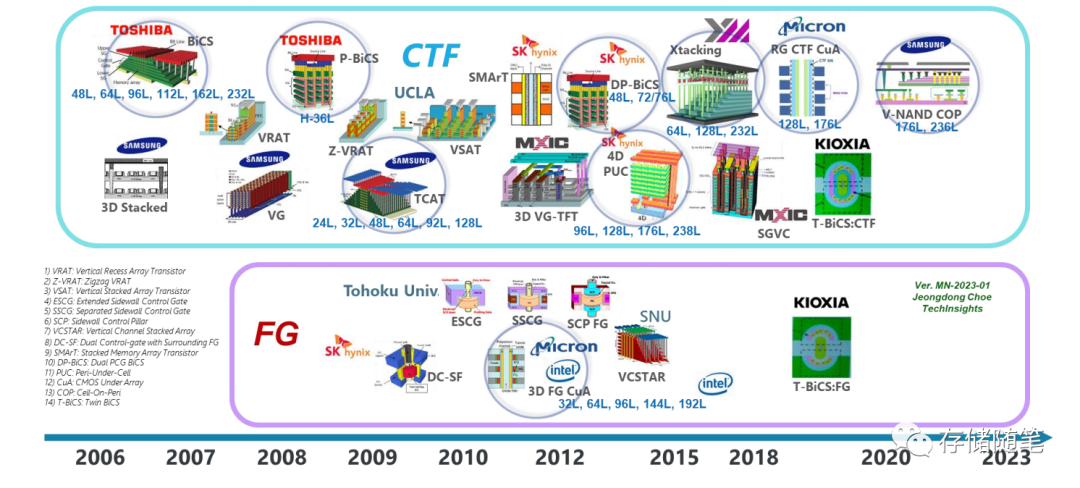

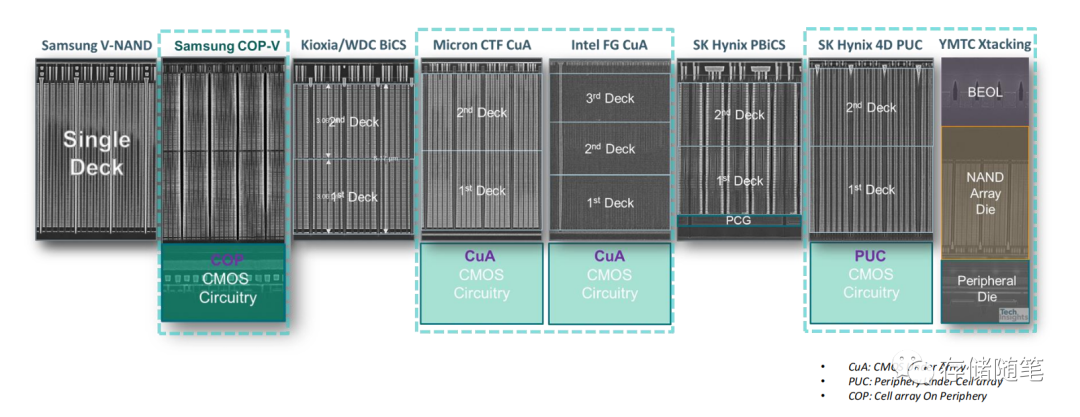

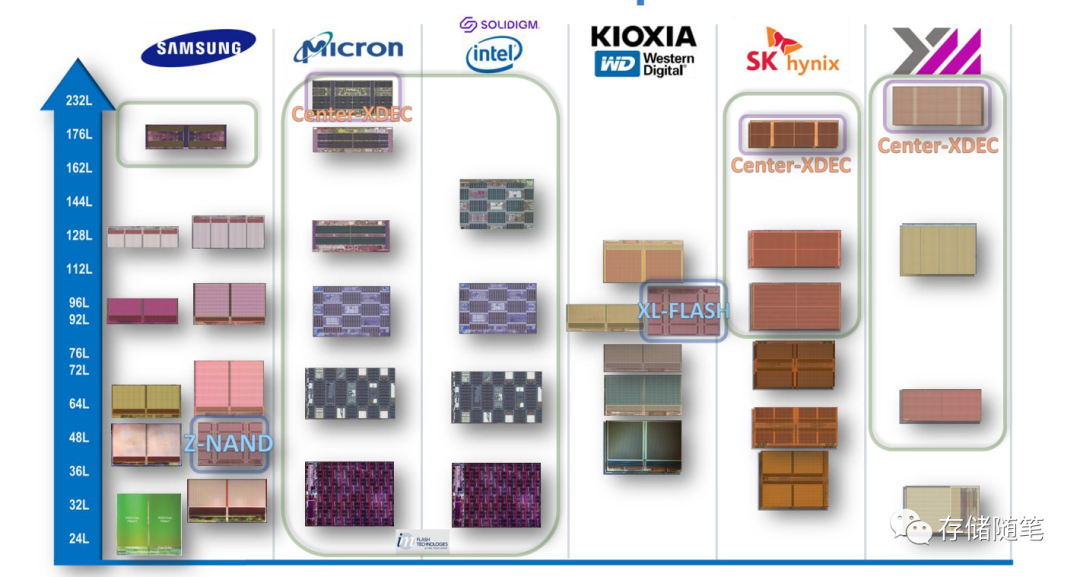

目前業內3D NAND各家原廠分別是什么情況呢?參考Techinsights公布的各大原廠架構分析,可以從以下幾個緯度了解下各家的差異:

1.3D NAND架構演進路線圖:

(圖片自Techinsights,如有侵權,請私信告知)

2.不同NAND原廠主流架構對比:

(圖片自Techinsights,如有侵權,請私信告知)

3.不同NAND原廠 3D NAND堆疊層數趨勢變化:

(圖片自Techinsights,如有侵權,請私信告知)

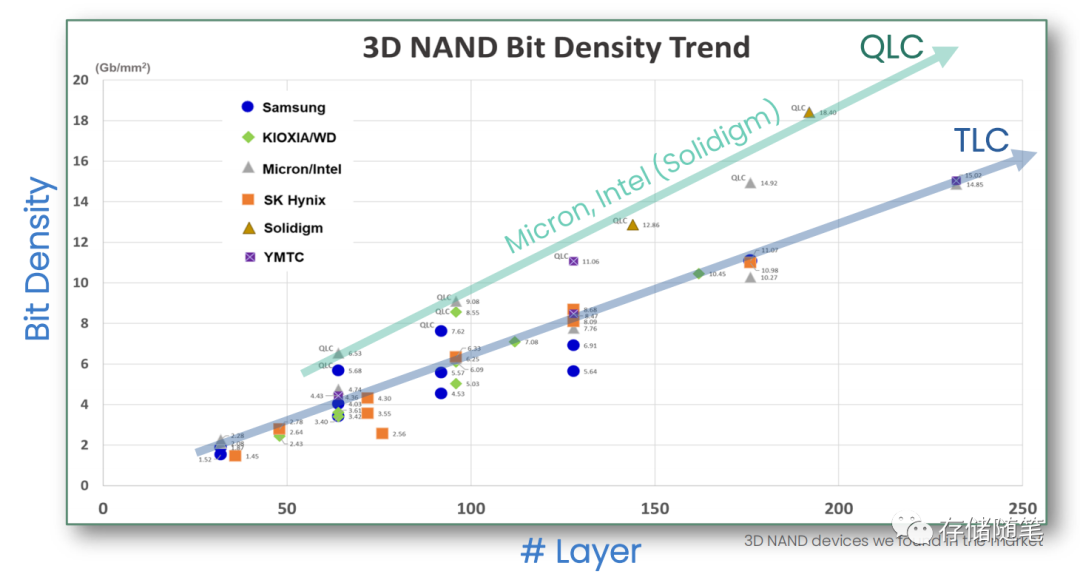

4.不同NAND原廠 3D NAND Bit Density對比:

(圖片自Techinsights,如有侵權,請私信告知)

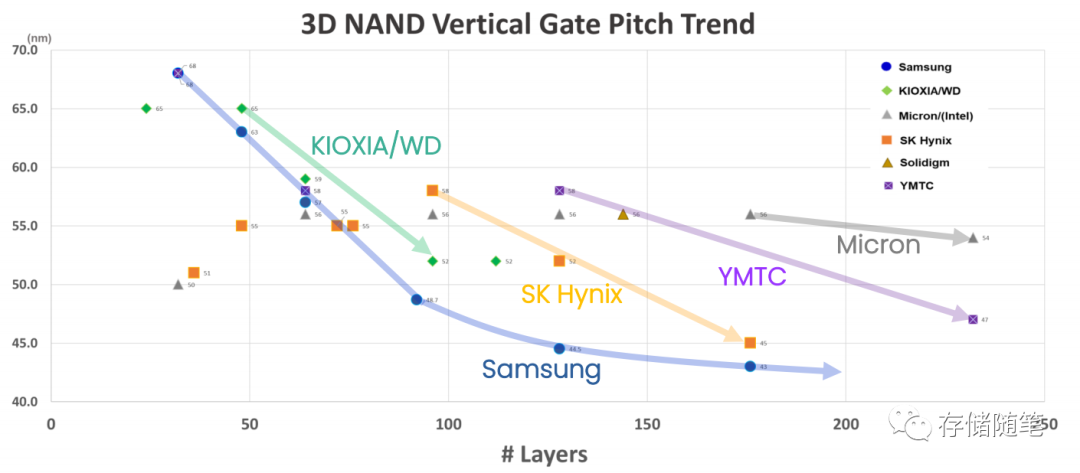

5.不同NAND原廠 3D NAND Gate間距對比:

(圖片自Techinsights,如有侵權,請私信告知)

)

)

![[GWCTF 2019]我有一個數據庫1](http://pic.xiahunao.cn/[GWCTF 2019]我有一個數據庫1)

)

求解23個測試函數(python代碼))