文章目錄

目錄

前言

一、Internet 的核心特點

二、Internet 的組成結構

1. 硬件基礎:網絡運行的 “物理載體”

2. 軟件支撐:網絡運行的 “功能橋梁”

3. 協議規則:網絡運行的 “通用語言”

三、OSI 七層參考模型(理論標準)

四、TCP/IP 四層(五層)模型(實際實現)

1. TCP/IP 四層模型結構(核心)

2. 關鍵特點

五、OSI 與 TCP/IP 模型對比

六、分層架構的核心優勢

七、實際通信流程示例(以 “用 FinalShell 連接阿里云服務器” 為例)

總結

前言

????????計算機網絡模型是為解決異構網絡通信復雜性而設計的分層架構,核心思想是 “分而治之”—— 將網絡通信流程拆解為多個獨立層級,每層專注于特定功能,通過標準化接口協作,最終實現跨設備、跨網絡的數據傳輸。目前主流模型有OSI 七層參考模型(理論基礎)和TCP/IP 四層(或五層)模型(實際互聯網實現),下面我們來詳細了解一下計算機網絡模型。

????????首先,我們先來了解一下Internet,Internet(互聯網)作為全球最大的計算機網絡體系,其核心價值體現在獨特的運行特點與分層的組成結構上,二者共同支撐了全球信息交互與資源共享。以下從核心特點和組成結構兩方面展開說明Internet。

一、Internet 的核心特點

-

開放性(Openness):

???????無中央控制機構,任何符合協議標準的設備(如電腦、手機、服務器)均可接入,無需特定機構授權。例如,個人通過家用路由器即可連接全球網絡,企業服務器也能自主向公眾提供服務。 -

全球性(Global Reach):

覆蓋全球絕大多數國家和地區,通過海底光纜、衛星通信等鏈路實現 “全球互聯”,打破地理限制。例如,中國用戶可直接訪問美國的網站,或與歐洲用戶實時視頻通話。 -

資源共享性(Resource Sharing):

核心價值之一,包括信息共享(如新聞、文檔、視頻)、硬件共享(如遠程使用云端服務器)、軟件共享(如在線辦公工具、開源軟件),大幅降低信息獲取與使用成本。 -

異構性(Heterogeneity):

支持不同類型的設備、操作系統、網絡技術共存。例如,Windows 電腦、iPhone 手機、Linux 服務器可通過同一協議(TCP/IP)相互通信,無需統一硬件或系統。 -

交互性(Interactivity):

支持 “雙向通信”,而非單向信息傳遞。用戶不僅能接收信息(如看視頻),還能主動發布(如發朋友圈)、反饋(如在線評論)或協作(如多人在線編輯文檔)。

二、Internet 的組成結構

Internet 的組成可分為硬件基礎、軟件支撐和協議規則三部分,三者缺一不可:

1. 硬件基礎:網絡運行的 “物理載體”

- 終端設備:用戶直接操作的設備,如個人電腦、手機、平板、物聯網設備(智能家電),是 “信息的發起者或接收者”。

- 通信鏈路:傳輸數據的 “通道”,包括有線(網線、光纖、海底光纜)和無線(WiFi、4G/5G、衛星信號)兩種,決定數據傳輸的速度與穩定性。

- 網絡設備:負責數據 “轉發與調度” 的核心設備,如路由器(跨網絡轉發數據)、交換機(局域網內連接設備)、防火墻(防護網絡安全)。

- 服務器集群:提供各類服務的專用計算機,如 Web 服務器(支撐網站訪問)、郵件服務器(處理郵件收發)、云服務器(提供計算 / 存儲資源)。

2. 軟件支撐:網絡運行的 “功能橋梁”

- 網絡操作系統:管理服務器 / 網絡設備的系統,如 Linux(常用作服務器系統)、Windows Server,負責設備資源調度與網絡連接管理。

- 網絡應用程序:用戶直接使用的工具,如瀏覽器(Chrome、Edge,訪問網頁)、即時通訊軟件(微信、QQ,實現實時聊天)、下載工具(迅雷,獲取文件)。

3. 協議規則:網絡運行的 “通用語言”

所有設備能互聯的核心是遵循統一的通信協議,其中最基礎、最核心的是TCP/IP 協議簇(傳輸控制協議 / 網際協議),它定義了數據如何 “打包、尋址、傳輸、接收”。

常見輔助協議包括:

- HTTP/HTTPS:用于網頁訪問的協議(如瀏覽 CSDN、百度);

- DNS:域名解析協議(將 “www.aliyun.com” 轉化為服務器 IP 地址);

- FTP:文件傳輸協議(用于遠程上傳 / 下載文件)。

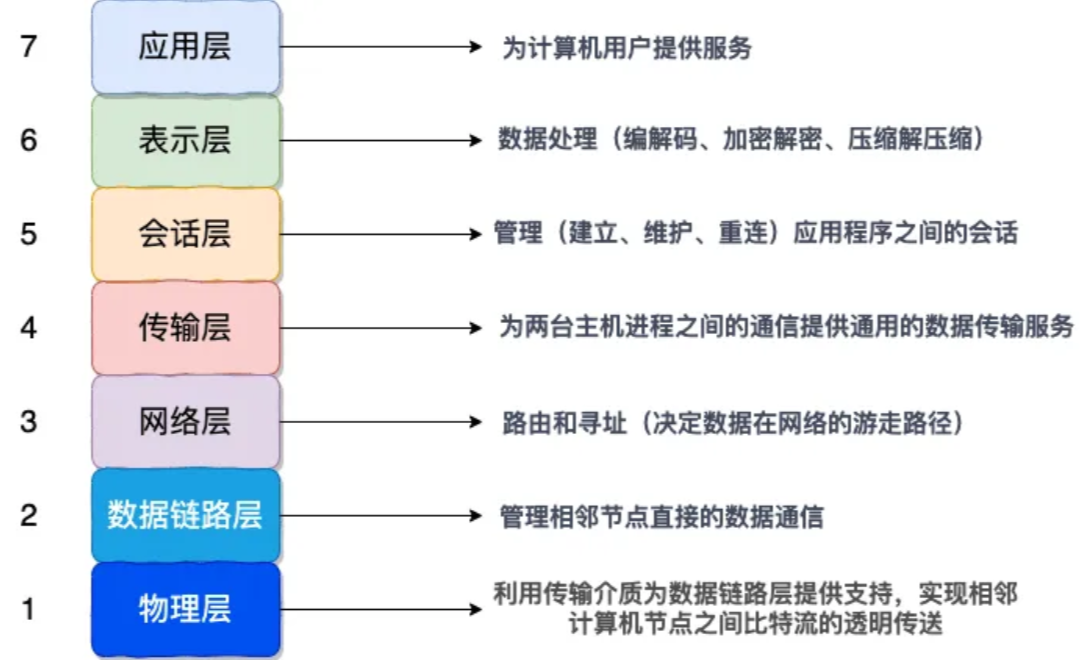

三、OSI 七層參考模型(理論標準)

????????OSI(Open Systems Interconnection,開放系統互連)由 ISO 制定,是網絡通信的 “理論藍圖”,雖未完全落地,但定義了網絡分層的核心邏輯,每層從下到上依賴下層服務、為上層提供服務,且僅與相鄰層級交互。

| 層級(從下到上) | 核心功能 | 關鍵協議 / 技術 | 常用設備 | 數據單位 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 物理層 | 實現 “比特流”(0/1 信號)的物理傳輸,定義硬件接口(如線纜、接口類型)、信號編碼規則 | RJ45(網線標準)、光纖傳輸協議、RS-232、IEEE 802.3(物理層部分) | 網卡(物理接口)、集線器(HUB)、網線、光纖 | 比特(Bit) |

| 2. 數據鏈路層 | 將物理層的比特流封裝為 “幀”,解決 “相鄰設備間的可靠傳輸”,負責 MAC 地址尋址、差錯檢測(如 CRC 校驗)、流量控制 | 以太網(Ethernet)、PPP(點對點協議)、ARP(地址解析協議)、VLAN | 交換機(二層交換機)、網橋 | 幀(Frame) |

| 3. 網絡層 | 實現 “跨網絡的數據包路由”,負責 IP 地址尋址、路由選擇(選擇最優傳輸路徑)、數據包分片 / 重組 | IP(IPv4/IPv6)、ICMP(互聯網控制報文協議,如 ping)、IGMP(組播)、路由協議(RIP、OSPF) | 路由器、三層交換機 | 數據包(Packet) |

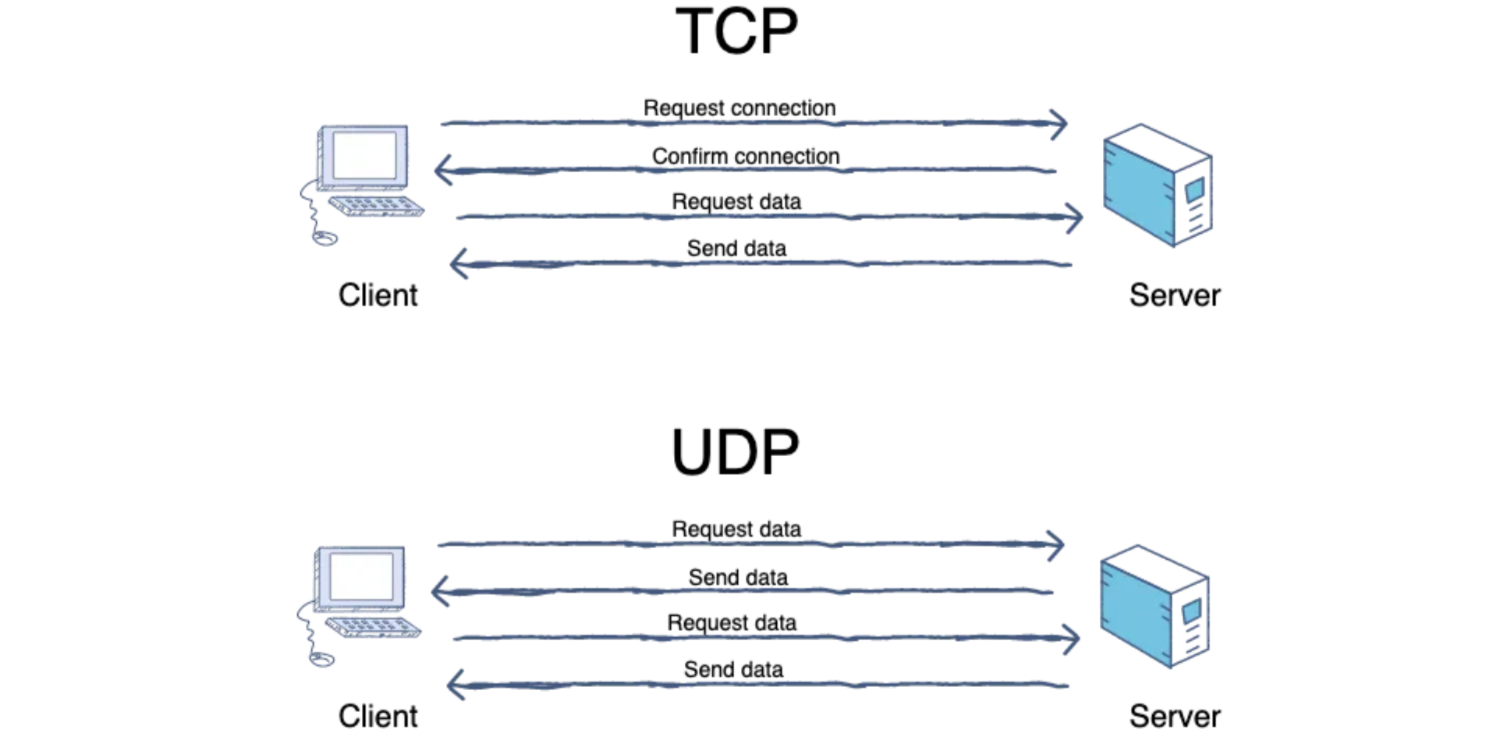

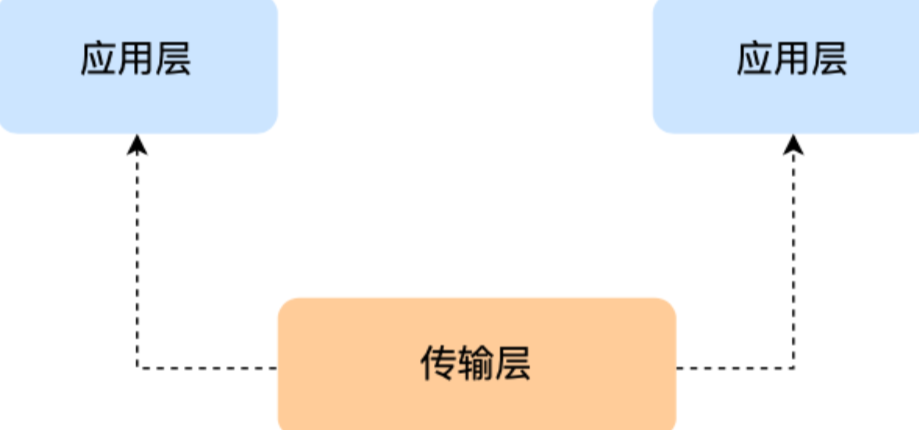

| 4. 傳輸層 | 為 “端到端(如 PC 到服務器)” 提供可靠 / 不可靠的數據傳輸,負責端口尋址、流量控制、差錯恢復 | TCP(可靠傳輸,如文件下載)、UDP(不可靠傳輸,如視頻直播)、端口號(1-65535) | 無專用設備(依賴主機操作系統) | 段(Segment,TCP)/ 報文(Datagram,UDP) |

| 5. 會話層 | 建立、管理、終止 “應用程序間的會話連接”(如登錄認證后的會話保持),實現會話同步 | RPC(遠程過程調用)、NetBIOS、SSL/TLS(部分會話管理功能) | 無專用設備 | 數據(Data,與上層一致) |

| 6. 表示層 | 處理 “數據格式轉換與加密”,將應用層數據轉換為網絡可傳輸格式(如編碼、壓縮、加密) | JPEG(圖片編碼)、ASCII(字符編碼)、SSL/TLS(加密)、ZIP(壓縮) | 無專用設備 | 數據(Data) |

| 7. 應用層 | 直接為 “應用程序提供網絡服務”,是用戶與網絡的交互入口 | HTTP/HTTPS(網頁)、FTP(文件傳輸)、DNS(域名解析)、SMTP(郵件)、SSH(遠程登錄) | 無專用設備(依賴應用程序,如瀏覽器、FinalShell) | 數據(Data) |

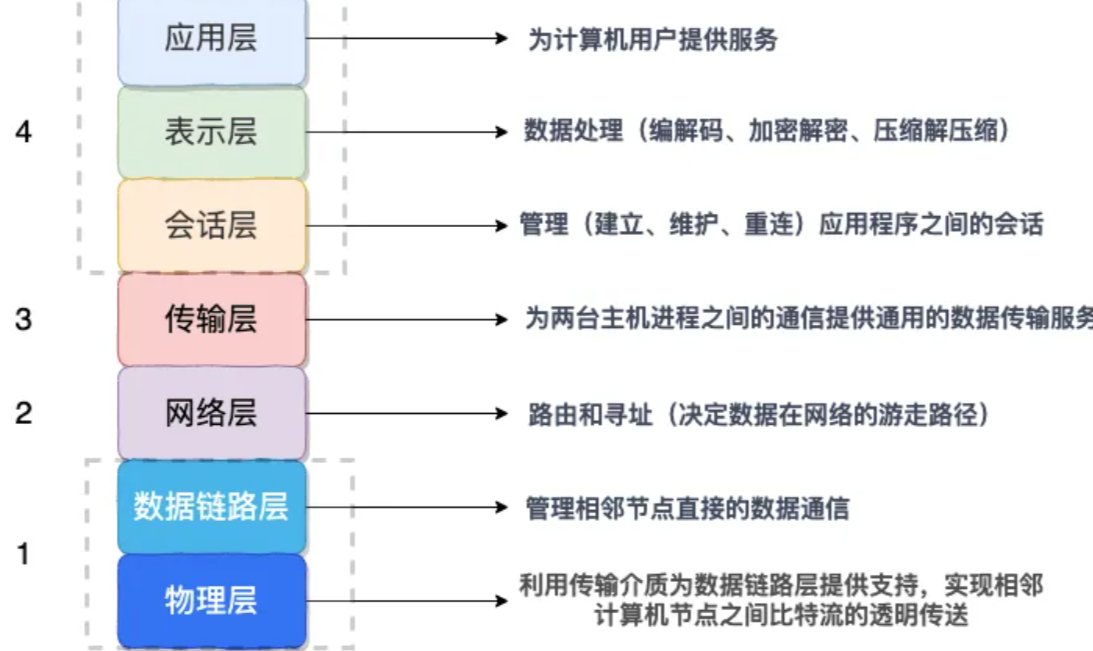

四、TCP/IP 四層(五層)模型(實際實現)

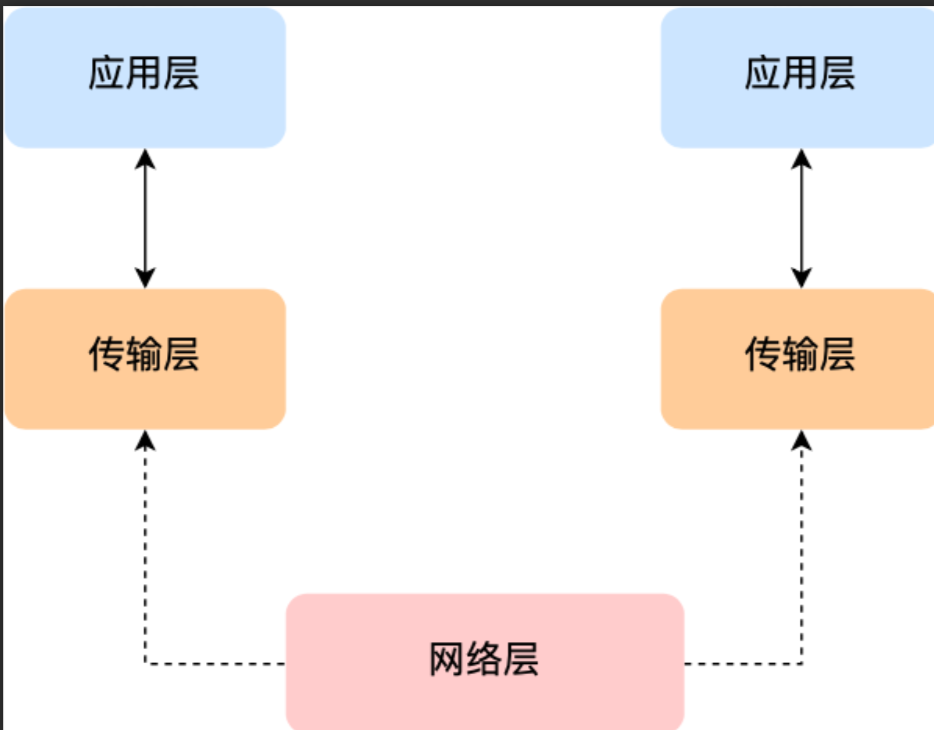

????????TCP/IP 模型是互聯網的 “實際運行標準”,由美國 DARPA 設計,比 OSI 更簡潔,聚焦實用化。通常分為四層,部分教材會將 “網絡接口層” 拆分為 “物理層 + 數據鏈路層”,形成五層模型(與 OSI 更易對應)。

1. TCP/IP 四層模型結構(核心)

| 層級(從下到上) | 核心功能 | 對應 OSI 層級 | 關鍵協議 | 典型場景 |

|---|---|---|---|---|

| 網絡接口層 | 負責物理層比特流傳輸 + 數據鏈路層幀封裝,是 TCP/IP 與硬件的接口 | 物理層 + 數據鏈路層 | 以太網、PPP | 網線連接、交換機轉發 |

| 網絡層 | 跨網絡路由(IP 尋址)、數據包分片,是互聯網的 “核心樞紐” | 網絡層 | IP、ICMP、ARP、路由協議 | 路由器轉發數據包、ping 測試 |

| 傳輸層 | 端到端可靠 / 不可靠傳輸(端口尋址) | 傳輸層 | TCP、UDP | 瀏覽器與服務器的連接(TCP)、直播推流(UDP) |

| 應用層 | 為應用提供具體網絡服務(整合 OSI 會話層 + 表示層 + 應用層功能) | 會話層 + 表示層 + 應用層 | HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SSH | 打開網頁、遠程登錄服務器、下載文件 |

2. 關鍵特點:

- 無嚴格分層邊界:部分協議可能跨層(如 TCP/IP 的應用層包含 OSI 上三層功能),更靈活;

- 實用性優先:基于互聯網實際需求設計,而非純理論,因此成為全球通用標準。

五、OSI 與 TCP/IP 模型對比

| 對比維度 | OSI 七層模型 | TCP/IP 四層模型 |

|---|---|---|

| 核心定位 | 理論參考標準,追求 “完美分層” | 實際運行標準,追求 “實用高效” |

| 分層數量 | 7 層(物理→應用) | 4 層(網絡接口→應用) |

| 協議依賴 | 每層協議獨立,接口嚴格 | 協議跨層整合(如應用層含多功能) |

| 落地場景 | 僅部分設備(如電信設備)參考 | 互聯網、局域網、企業網等所有場景 |

| 排錯易用性 | 分層清晰,便于定位問題(如物理層故障→查網線) | 更貼近實際,排錯更依賴經驗(如網絡不通先 ping 網關) |

六、分層架構的核心優勢

- 解耦與標準化:每層功能獨立,修改某一層(如物理層從網線升級為光纖)不影響其他層,便于硬件 / 軟件廠商遵循標準開發(如不同品牌交換機都支持以太網協議);

- 簡化問題排查:網絡故障可按層定位(例:無法遠程登錄服務器時,先查物理層 “網線是否插好”→數據鏈路層 “交換機是否正常”→網絡層 “IP 是否通”→傳輸層 “22 端口是否開放”→應用層 “SSH 服務是否啟動”);

- 靈活擴展:新增功能只需在對應層級開發(如加密功能可在表示層 / 應用層實現,無需修改底層)。

七、實際通信流程示例(以 “用 FinalShell 連接阿里云服務器” 為例)

我們以 TCP/IP 五層模型為例,完整流程如下:

- 應用層:用戶在 FinalShell 輸入服務器 IP、端口(22)、賬號密碼,發起 SSH 連接請求(應用層協議 SSH);

- 傳輸層:操作系統將 SSH 數據封裝為 TCP 段(因 SSH 依賴 TCP 可靠傳輸),指定源端口(隨機)和目標端口(22),并建立 TCP 連接(三次握手);

- 網絡層:將 TCP 段封裝為 IP 數據包,添加源 IP(本地公網 IP)和目標 IP(阿里云服務器公網 IP),通過路由協議選擇傳輸路徑;

- 數據鏈路層:將 IP 數據包封裝為以太網幀,添加源 MAC 地址(本地網卡 MAC)和目標 MAC 地址(下一跳設備,如路由器),通過交換機轉發;

- 物理層:將以太網幀轉換為電信號 / 光信號,通過網線、光纖等物理介質傳輸至阿里云服務器;

- 服務器端反向解析:服務器從物理層→應用層逐層解封裝,最終由 SSH 服務處理登錄請求,驗證通過后建立連接。

總結:

????????計算機網絡模型的核心是 “分層思想”——OSI 七層模型定義了網絡通信的 “理論框架”,TCP/IP 模型則是落地互聯網的 “實戰方案”。理解兩者的層級功能、協議分工及對應關系,不僅能掌握網絡通信的底層邏輯,更能高效排查實際問題(如服務器連接失敗、網頁無法打開等),是學習云計算、網絡運維、開發的重要基礎。好了,今天就到這里,我們今天依舊是深蹲不寫BUG,我們一起加油努力!!!

)

)

![【selenium】網頁元素找不到?從$(‘[placeholder=“手機號“]‘)說起](http://pic.xiahunao.cn/【selenium】網頁元素找不到?從$(‘[placeholder=“手機號“]‘)說起)