目錄

前言

一、概念與結構

二、棧的實現

2.1? 頭文件的準備

2.2? 函數的實現

2.2.1? STInit( )函數(初始化)

2.2.2? STDestroy( )函數(銷毀)

2.2.3? STPush( )函數(入棧)

2.2.4? STPop( )函數(出棧)

2.2.5? STTop( )函數(取棧頂元素)

2.2.6? STSize( )函數(獲取棧中元素個數)

總結

前言

????????棧作為一種基礎且強大的線性數據結構,在計算機科學領域扮演著至關重要的角色。其"后進先出"(LIFO)的核心特性,使其成為處理函數調用、表達式求值、括號匹配等場景的理想選擇。從程序執行時系統棧的管理,到日常開發中撤銷操作、瀏覽歷史等功能的實現,棧的應用無處不在。本文將深入探討棧的工作原理、實現方式以及典型應用場景,幫助讀者全面理解這一數據結構的精髓及其在實際工程中的價值。下面就讓我們正式開始吧!

一、概念與結構

? ? ? ? 棧:是一種特殊的線性表,其只允許在固定的一端進行插入和刪除元素等操作。進行數據插入和刪除操作的一端稱為棧頂,另一端稱為棧底。棧中的數據元素遵守后進先出LIFO(Last In First Out)的原則。

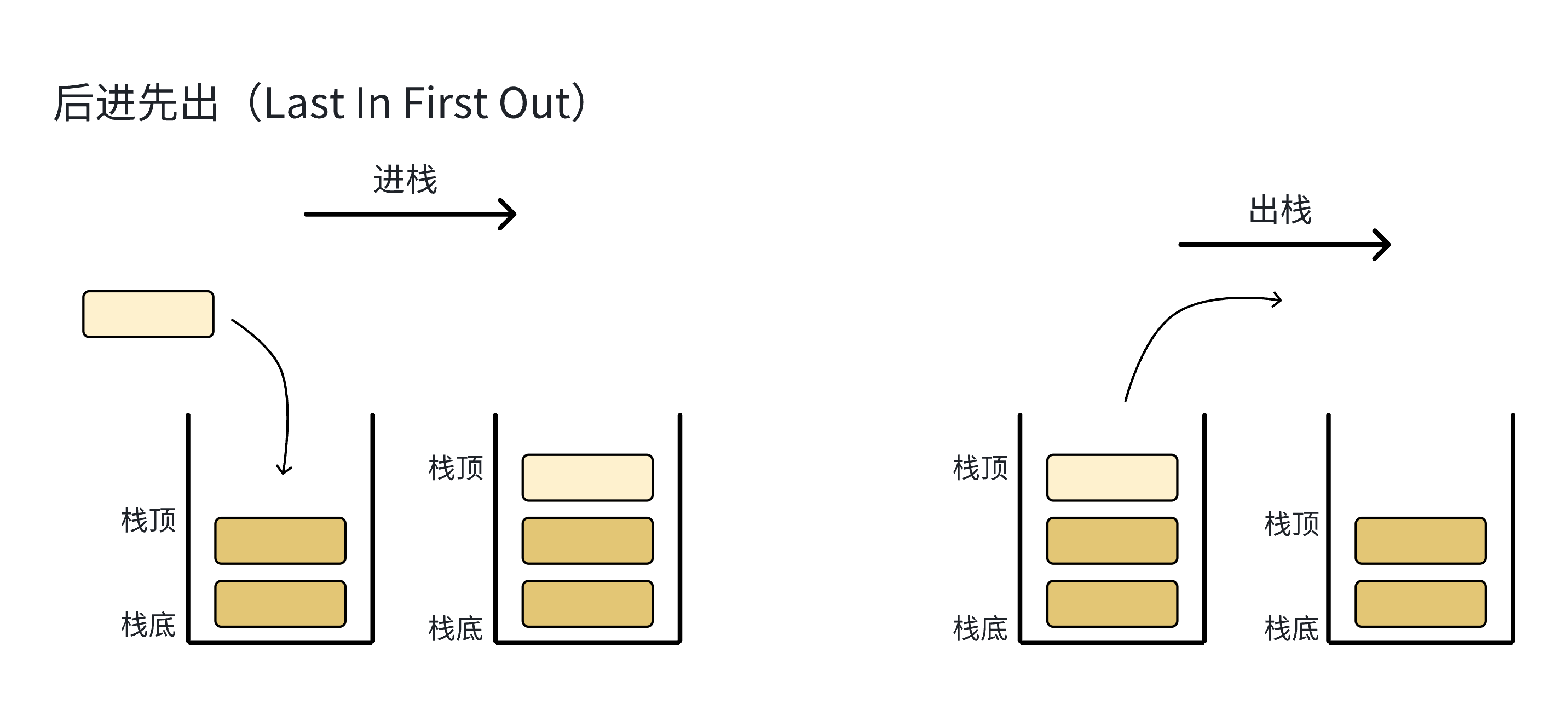

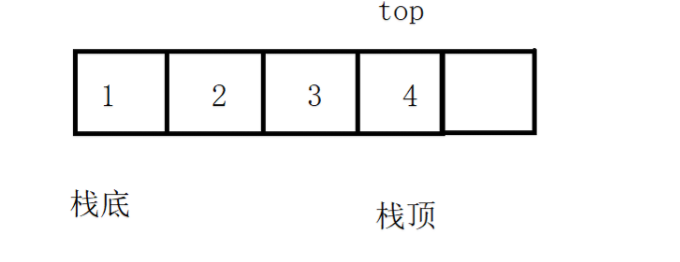

????????壓棧:棧的插入操作叫做進棧/壓棧/入棧,入數據在棧頂。

? ? ? ? 出棧:棧的刪除操作叫做出棧。出數據也在棧頂。

? ? ? ? 壓棧和出棧的示意圖如下:

? ? ? ? 棧的底層結構選型:

? ? ? ? 棧的實現我們一般可以使用數組或者鏈表來實現,相對而言數組的結構更優一些。因為數組在尾上插入數據的代價是比較小的。

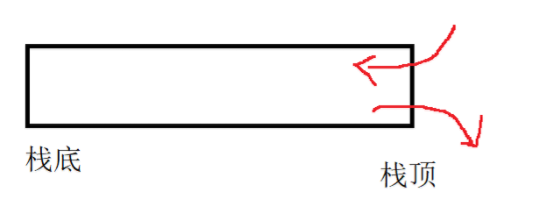

? ? ? ? 如果使用數組來實現:

? ? ? ? 此時入棧和出棧的時間復雜度都是。

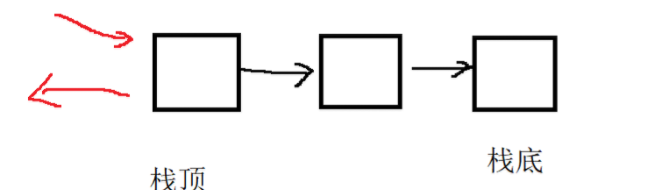

? ? ? ? 如果使用鏈表來實現:

? ? ? ? 此時出棧和入棧的時間復雜度也同樣都是。

二、棧的實現

2.1? 頭文件的準備

? ? ? ? 我們將棧的結構和一系列棧相關的函數在頭文件Stack.h中聲明如下:

#pragma once

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<stdbool.h>

#include<assert.h>//定義棧的結構

typedef int STDataType;

typedef struct Stack {STDataType* arr;int top; //指向棧頂的位置---剛好就是棧中有效數據個數int capacity;//棧的空間大小

}ST;//初始化

void STInit(ST* ps);

//銷毀

void STDesTroy(ST* ps);//入棧——棧頂

void STPush(ST* ps, STDataType x);

//出棧———棧頂

void STPop(ST* ps);

//取棧頂元素

STDataType STTop(ST* ps);//棧是否為空

bool STEmpty(ST* ps);

//獲取棧中有效元素個數

int STSize(ST* ps);2.2? 函數的實現

2.2.1? STInit( )函數(初始化)

? ? ? ? 函數的實現邏輯如下:

? ? ? ??1.? 初始化數組指針:先將棧的數組指針arr置為NULL,此時表示棧沒有分配任何內存空間。

ps->arr = NULL;????????2.? 初始化棧頂指針和容量:

-

ps->top = 0:將棧頂指針設置為0,表示空棧 -

ps->capacity = 0:將棧的容量設置為0,表示當前沒有分配空間

ps->top = ps->capacity = 0;? ? ? ? 完整代碼如下:

//初始化

void STInit(ST* ps)

{ps->arr = NULL;ps->top = ps->capacity = 0;}

2.2.2? STDestroy( )函數(銷毀)

? ? ? ? 函數實現邏輯如下:

????????1.? 釋放動態數組內存:

-

檢查?

ps->arr?是否為?NULL(是否分配了內存) -

如果分配了內存,使用?

free()?釋放數組內存 -

避免對?

NULL?指針調用?free()

if(ps->arr)free(ps->arr);????????2.? 重置指針和狀態:

-

ps->arr = NULL:將數組指針設置為?NULL,避免野指針 -

ps->top = 0:將棧頂指針重置為0,表示空棧 -

ps->capacity = 0:將容量重置為0,表示沒有分配空間

ps->arr = NULL;

ps->top = ps->capacity = 0;? ? ? ? 完整代碼如下:

//銷毀

void STDesTroy(ST* ps)

{if(ps->arr)free(ps->arr);ps->arr = NULL;ps->top = ps->capacity = 0;

}? ? ? ? 使用示例如下:

ST stack;

STInit(&stack); // 初始化棧// 使用棧進行各種操作

STPush(&stack, 10);

STPush(&stack, 20);

// ...STDesTroy(&stack); // 銷毀棧,釋放資源

// 現在stack可以被重新初始化或丟棄2.2.3? STPush( )函數(入棧)

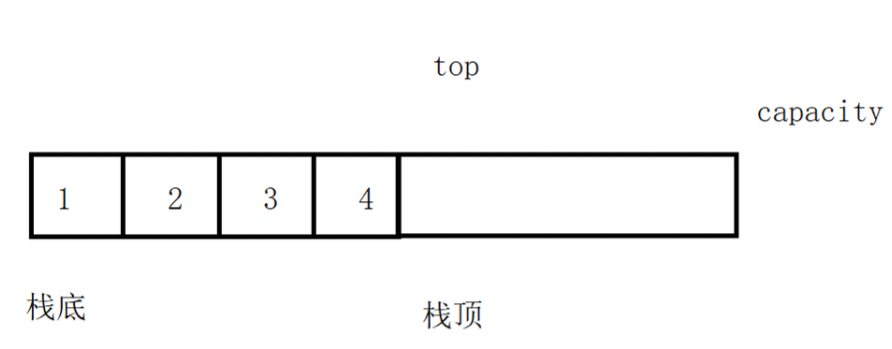

? ? ? ? 首先畫圖分析:

? ? ? ? 函數實現邏輯如下:

????????1.? 參數驗證:確保棧指針?ps?不為?NULL。

assert(ps);????????2.? 檢查空間是否足夠:如果棧頂指針等于容量,說明棧已滿,需要擴容。

if (ps->top == ps->capacity)????????3.? 動態擴容機制:首次分配時,如果容量為0(初始狀態),先分配四個元素的空間;后續擴容時,如果已有容量,就將容量擴大為原來的2倍。(使用?realloc?重新分配內存,可以保留原有數據)

int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : 2 * ps->capacity;

STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->arr, newCapacity * sizeof(STDataType));????????4.? 錯誤處理:檢查內存分配是否成功,如果失敗就輸出錯誤信息,并退出程序。

if (tmp == NULL)

{perror("realloc fail!");exit(1);

}????????5.? 更新指針和容量:首先更新數組指針指向新分配的內存,然后更新容量為新分配的大小。

ps->arr = tmp;

ps->capacity = newCapacity;????????6.? 壓入元素:將元素?x?放入棧頂位置?ps->arr[ps->top],然后棧頂指針?ps->top?自增1。

ps->arr[ps->top++] = x;? ? ? ? 完整代碼如下所示:

//入棧——棧頂

void STPush(ST* ps, STDataType x)

{assert(ps);//判斷空間是否足夠if (ps->top == ps->capacity){//增容int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : 2 * ps->capacity;STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->arr, newCapacity * sizeof(STDataType));if (tmp == NULL){perror("realloc fail!");exit(1);}ps->arr = tmp;ps->capacity = newCapacity;}//空間足夠ps->arr[ps->top++] = x;

}? ? ? ? 使用示例如下:

ST stack;

STInit(&stack);STPush(&stack, 10); // 分配4個空間,壓入10

STPush(&stack, 20); // 壓入20

STPush(&stack, 30); // 壓入30

STPush(&stack, 40); // 壓入40,棧滿

STPush(&stack, 50); // 擴容到8個空間,壓入502.2.4? STPop( )函數(出棧)

? ? ? ? 要想實現出棧函數,我們需要先實現一個STEmpty (判空)函數,如下所示:

//棧是否為空

bool STEmpty(ST* ps)

{assert(ps);return ps->top == 0;

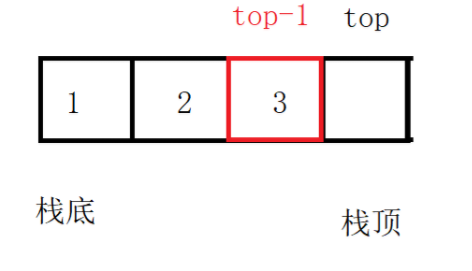

}? ? ? ?畫圖分析如下:

? ? ? ? STPop的實現邏輯如下:

? ? ? ? 1.? 前置條件檢查:首先使用用?STEmpty?函數檢查棧是否為空,如果棧為空,則斷言失敗,不能執行彈出操作。同時需要確保棧中至少有一個元素可彈出。

????????2.? 執行彈出操作:首先將棧頂指針?top?減1,這樣原來的棧頂元素就不再屬于棧的有效范圍,但實際上并沒有刪除數據,只是改變了棧的邊界。

ps->top--;? ? ? ? 完整代碼如下所示:

//出棧———棧頂

void STPop(ST* ps)

{assert(!STEmpty(ps));ps->top--;

}? ? ? ? 使用示例如下:

ST stack;

STInit(&stack);STPush(&stack, 10);

STPush(&stack, 20);

STPush(&stack, 30);

// 棧: [10, 20, 30], top=3STPop(&stack); // 彈出30

// 棧: [10, 20], top=2STPop(&stack); // 彈出20

// 棧: [10], top=1STPop(&stack); // 彈出10

// 棧: 空, top=02.2.5? STTop( )函數(取棧頂元素)

? ? ? ? 畫圖分析如下:

? ? ? ? 函數的實現邏輯如下:

????????1.? 前置條件檢查:首先使用?STEmpty?函數檢查棧是否為空,如果棧為空,則斷言失敗,不能獲取棧頂元素。需要確保棧中至少有一個元素。

assert(!STEmpty(ps));? ? ? ? 2.? 返回棧頂元素:

-

ps->top?指向下一個空位置(棧頂的下一個位置) -

ps->top - 1?就是當前棧頂元素的位置 -

返回該位置的元素值

return ps->arr[ps->top - 1];????????完整代碼如下:

//取棧頂元素

STDataType STTop(ST* ps)

{assert(!STEmpty(ps));return ps->arr[ps->top - 1];

}? ? ? ? 使用示例:

ST stack;

STInit(&stack);STPush(&stack, 10);

STPush(&stack, 20);

STPush(&stack, 30);

// 棧: [10, 20, 30], top=3STDataType topValue = STTop(&stack); // 獲取棧頂值30

printf("棧頂元素: %d\n", topValue); // 輸出: 棧頂元素: 30// 棧仍然保持: [10, 20, 30], top=32.2.6? STSize( )函數(獲取棧中元素個數)

? ? ? ? 函數實現邏輯如下:

????????1.? 參數驗證:確保棧指針?ps?不為?NULL。

assert(ps);????????2.? 返回元素數量:直接返回棧頂指針?top?的值。因為?top?既指向下一個空位置,又表示當前元素數量。

return ps->top;? ? ? ? 完整代碼如下:

//獲取棧中有效元素個數

int STSize(ST* ps)

{assert(ps);return ps->top;

}? ? ? ? 使用示例如下:

ST stack;

STInit(&stack);printf("初始棧大小: %d\n", STSize(&stack)); // 輸出: 0STPush(&stack, 10);

STPush(&stack, 20);

STPush(&stack, 30);printf("當前棧大小: %d\n", STSize(&stack)); // 輸出: 3STPop(&stack);

printf("彈出后棧大小: %d\n", STSize(&stack)); // 輸出: 2總結

? ? ? ? 本期我為大家介紹了數據結構中,棧的結構和其相關函數的實現邏輯,下期我將繼續為大家帶來隊列的相關內容,請大家多多關注和支持~~~

:多節點集群配置踩坑記)

)

-- 答疑篇)

)

-- 百度智能云 ASR LIM TTS 語音AI助手源碼)

:二值化)

設計模式(Command))