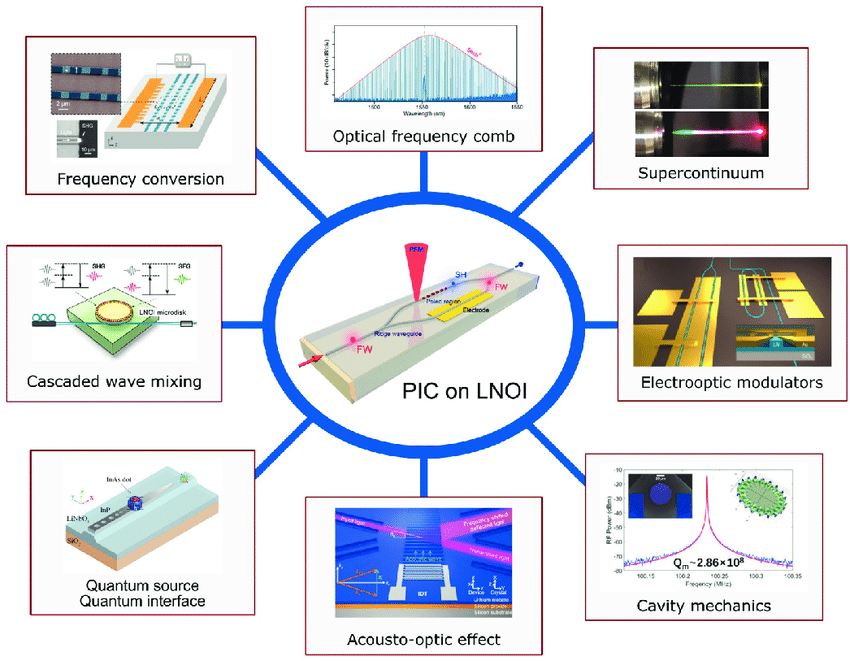

本章節重點介紹和FMCW+OPA Lidar強相關的硅光技術。

1、硅光技術概述(Silicon Photonics)

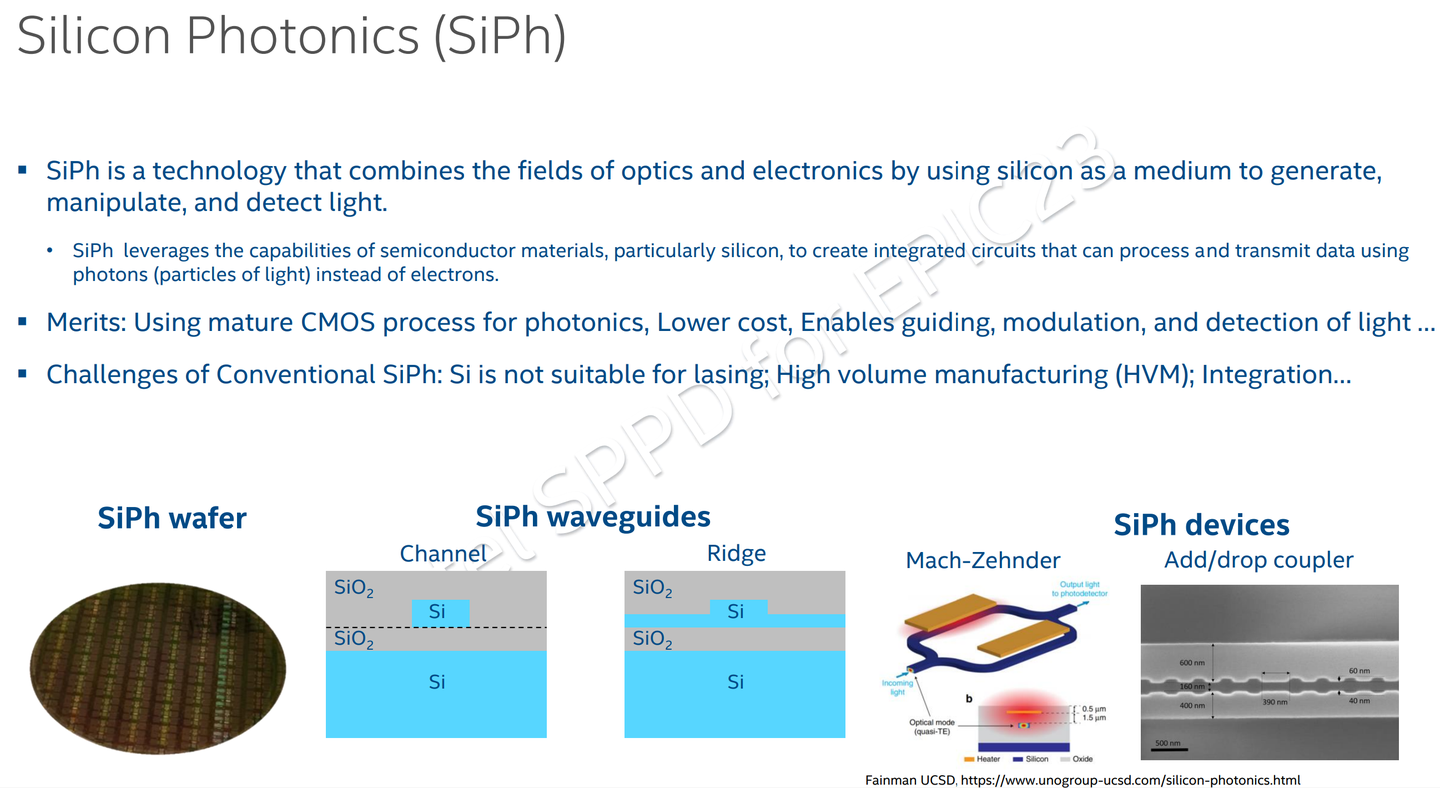

硅光技術主要是用在光通信中,利用硅作為光學介質,通過光傳輸和處理數據。與依賴電子進行數據傳輸的傳統電子電路不同,硅光子學利用光子實現高速通信、降低功耗并增加帶寬。

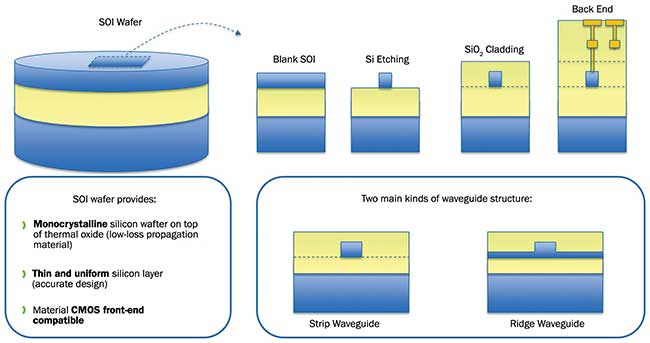

硅光子學(SiPh)是一種可用于制造光子集成電路(PIC)的材料平臺。它采用絕緣體上硅(SOI)晶圓作為半導體襯底材料,可應用大多數標準CMOS制造工藝。

硅長期以來一直是半導體產業的基礎,使其成為光子應用的自然之選。硅光子技術之所以被廣泛采用,是因為其易于獲取、與現有制造技術的兼容性以及獨特的光學特性。作為儲量最豐富的元素之一,硅既經濟高效又具有可持續性。與磷化銦或砷化鎵等昂貴材料不同,硅受益于電子工業的大規模生產,顯著降低了制造成本。

除了成本效益之外,硅還與互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 技術高度兼容。這種兼容性使得光子電路能夠輕松地與單芯片上的電子元件集成,同時降低功耗并最大限度地減少信號損耗。盡管硅本身發光效率不高,但它在引導和調制光信號方面卻表現出色。

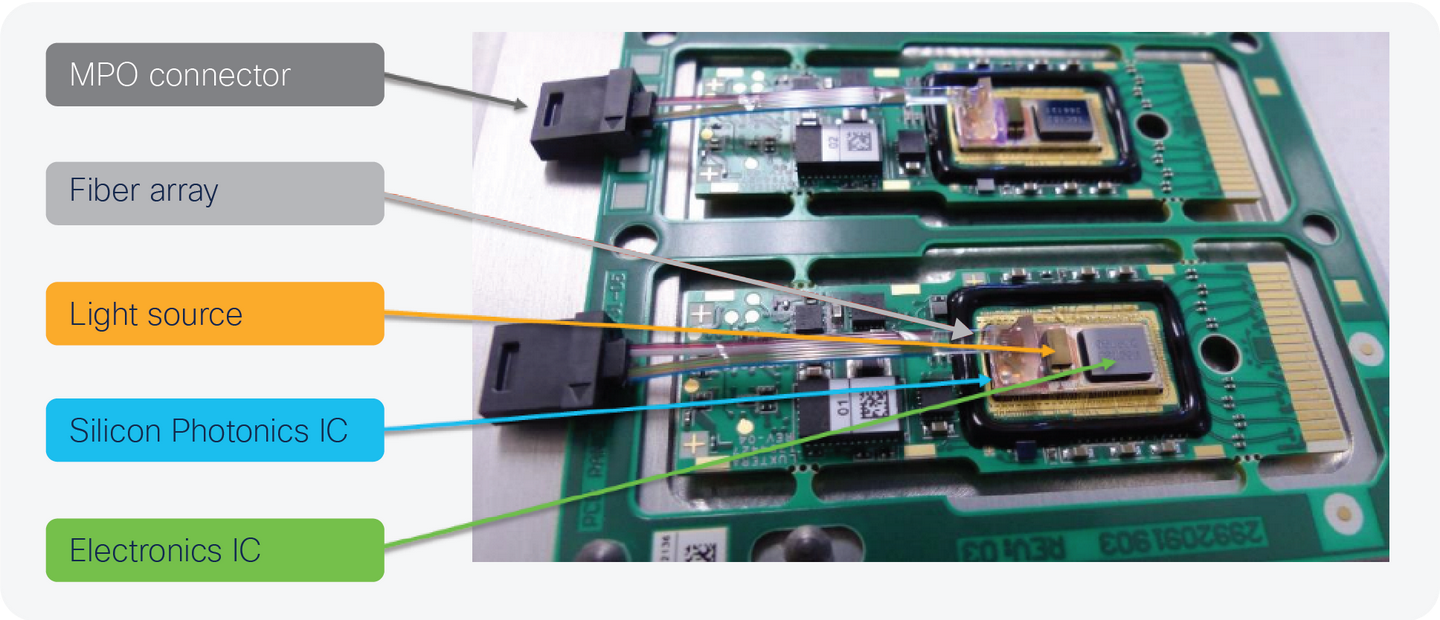

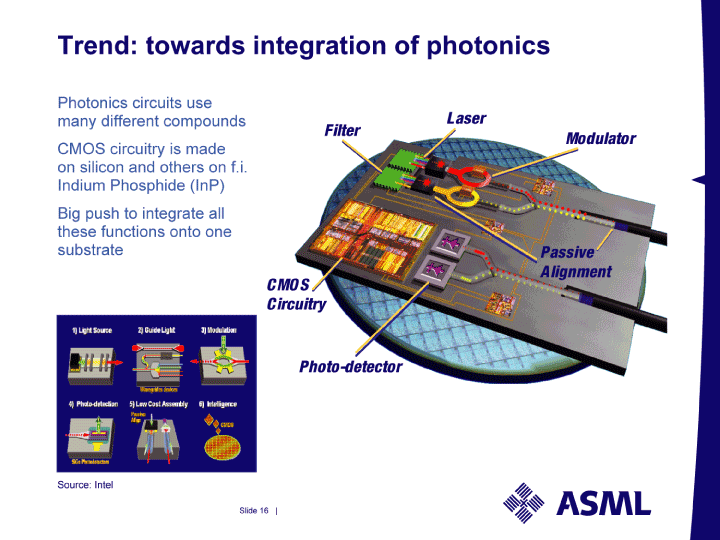

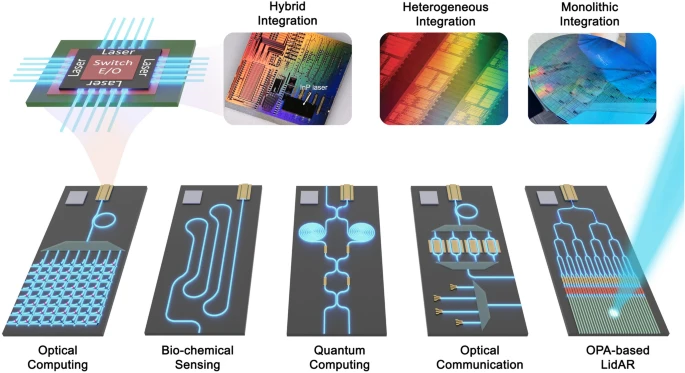

此外,混合集成技術的最新進展使得硅光子電路可以與標準 CMOS 電子器件共封裝,同時仍嵌入有源光學元件(例如片上激光器和光電探測器),從而克服了傳統的局限性。此外,可擴展性是硅光子學的一大優勢。隨著納米制造技術的不斷進步,硅光子器件可以在不影響性能的情況下以最小的規模制造。

PIC 能夠實現、擴展和提升數據傳輸。與傳統電子電路相比,PIC 功耗更低、發熱量更低,有望實現節能的帶寬擴展。SiPh 與 CMOS(電子)制造工藝兼容,這使得 SiPh PIC 能夠利用現有的代工廠基礎設施進行制造。鑒于光子學的物理特性,較老的 CMOS 節點非常適合光子器件和電路的圖案化和制造。

硅光子在光學數據通信、傳感、生物醫學、汽車、天文學、航空航天、AR/VR 和人工智能等領域的應用日益廣泛。汽車應用的一個例子是用于自動駕駛汽車的集成激光雷達芯片。

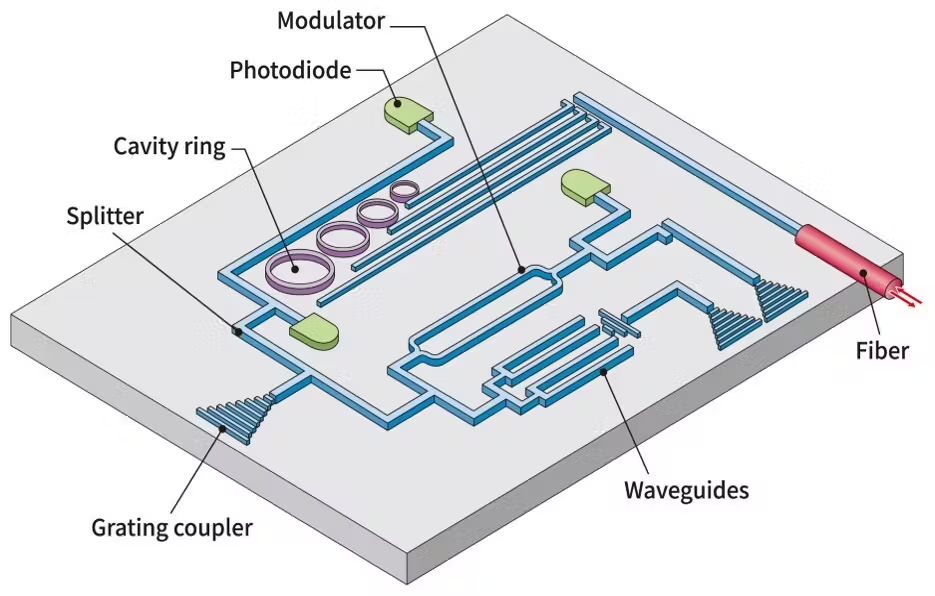

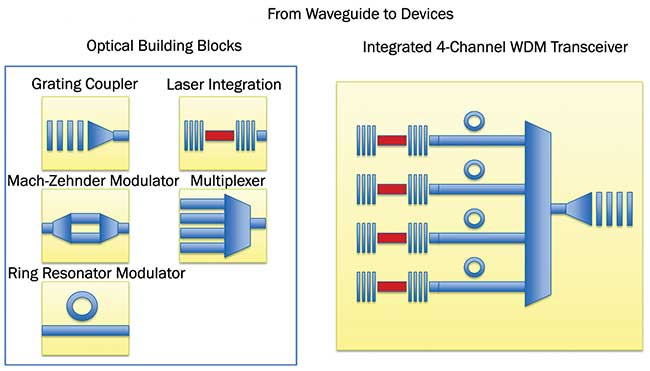

1.1 硅光模塊

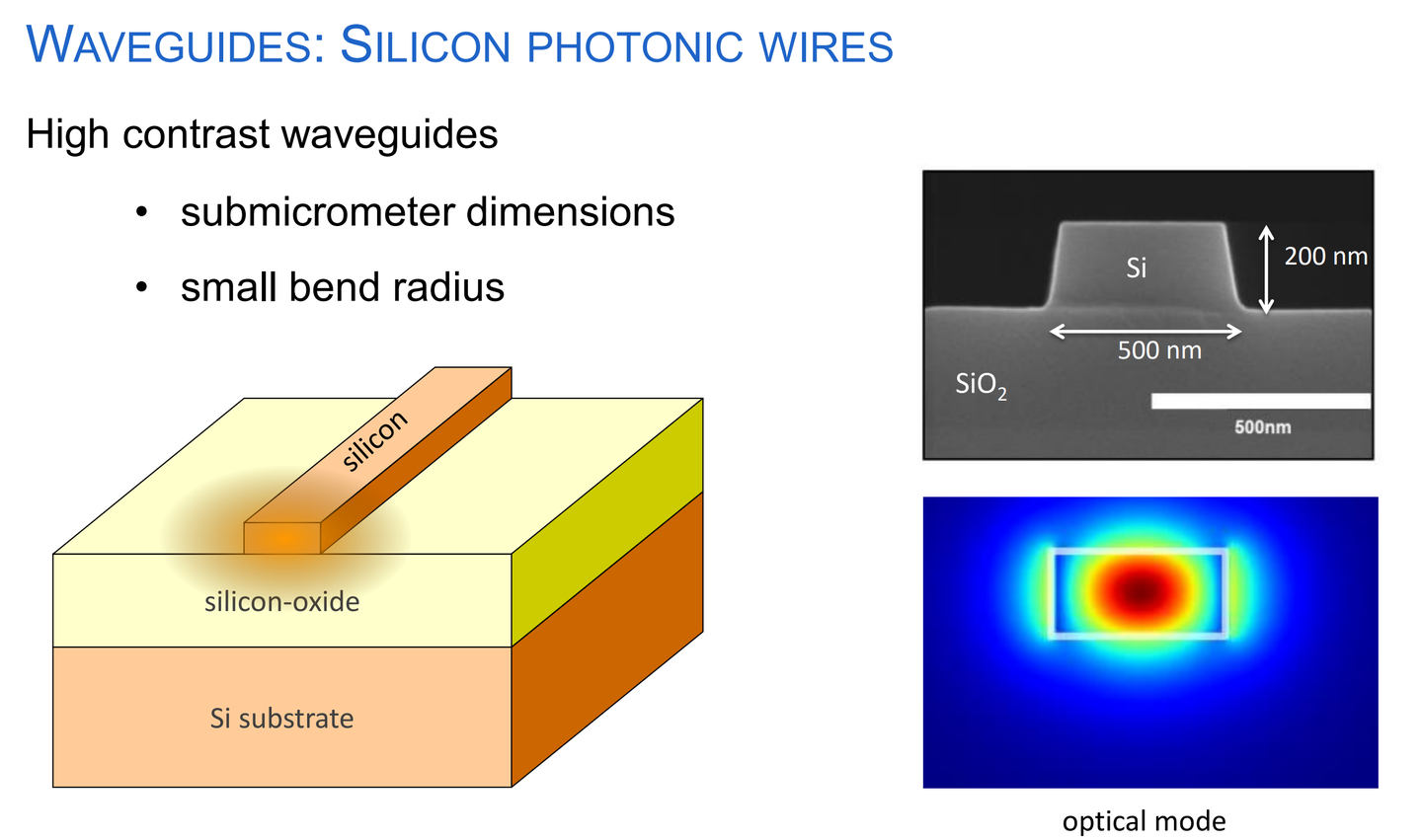

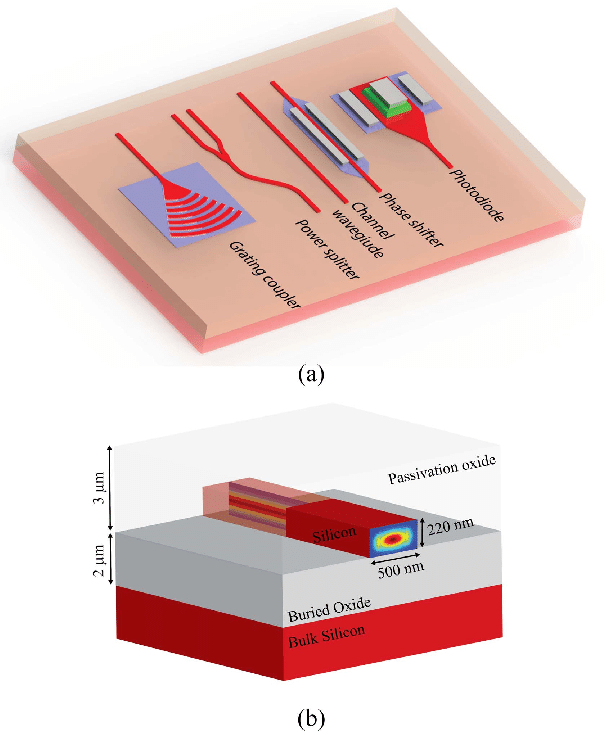

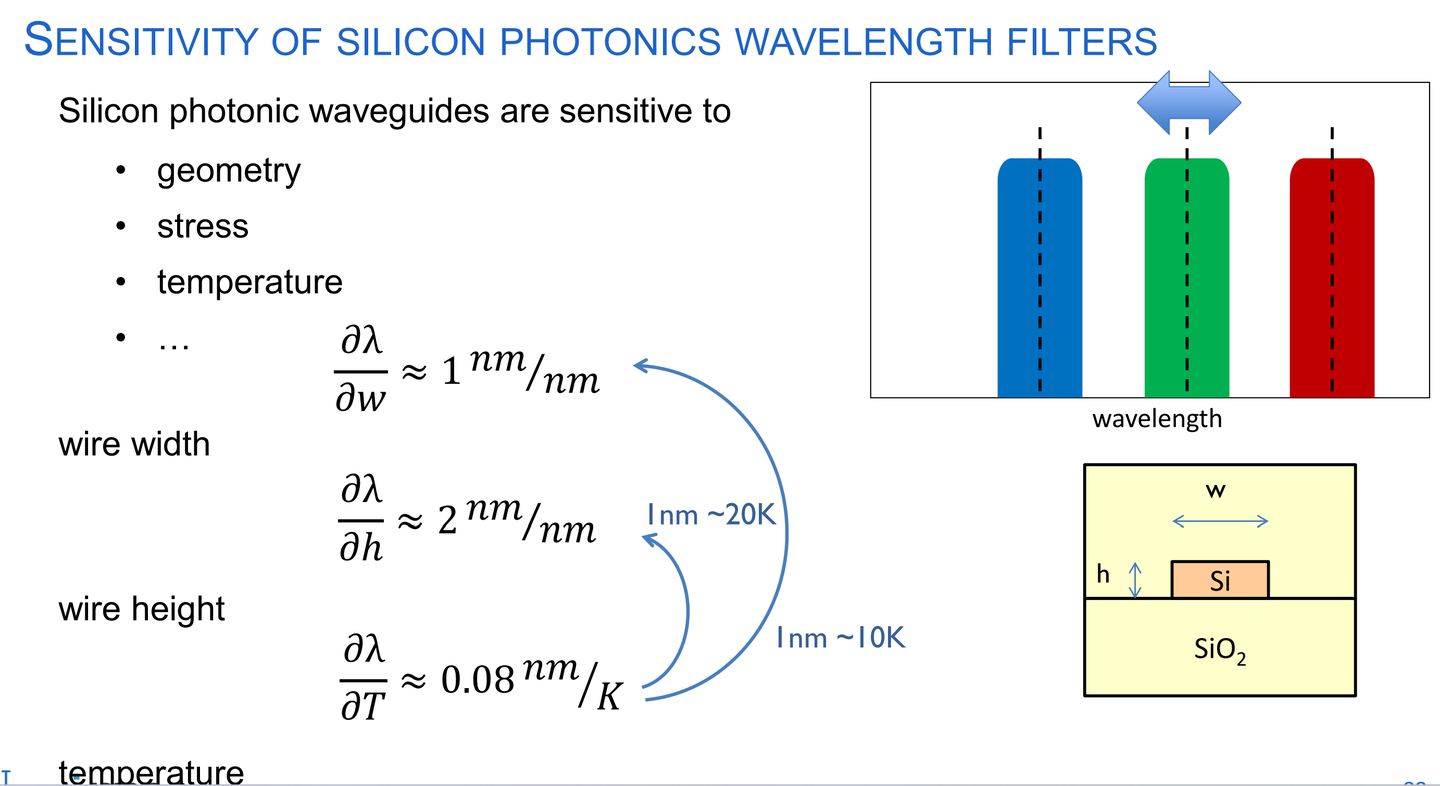

光波導:光波導通過引導和限制光信號構成了硅光子電路的基礎。這些由硅或氮化硅制成的結構能夠以最小的損耗實現高效的信號傳輸。光波導的設計對于決定整個系統的性能至關重要,因為波導的寬度、高度和材料成分等參數都會影響傳播損耗。

波導是電路中光子器件之間的互連,由硅芯制成,并有多種形狀:例如肋狀或條狀,底部包層采用SOI襯底的氧化物,頂部包層采用空氣或另一層氧化硅。光在這些波導中傳輸,由于硅的材料特性,只有紅外信號才能在不產生顯著損耗的情況下傳輸。如今,硅光子PIC工藝通常包含以氮化硅為芯層材料的附加波導,這使得能夠傳輸更寬范圍的波長,包括可見光。

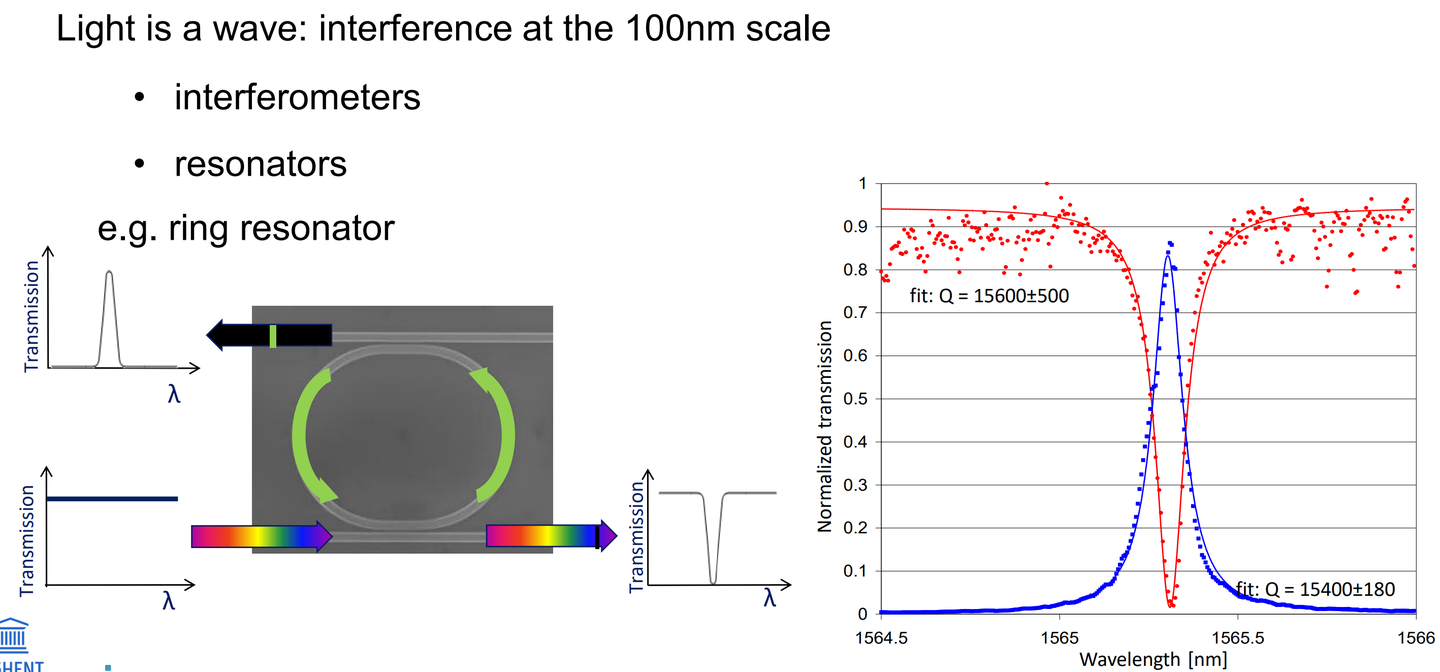

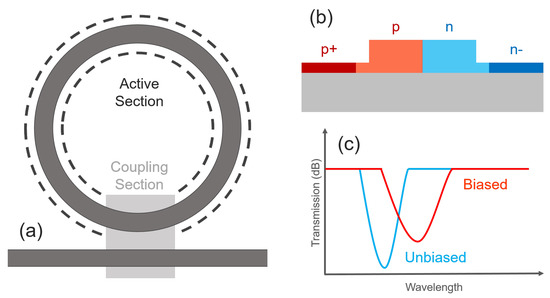

光學諧振器:光學諧振器(例如環形諧振器)可以增強硅光子器件內的光相互作用,使其成為濾波、調制和波長選擇的關鍵。通過將光捕獲在受限結構內,這些諧振器可以提高效率并實現高精度光學處理。光學諧振器廣泛應用于光學傳感器、激光器和多路復用系統等應用。

電光調制器:電光調制器利用鈮酸鋰和PLZT等材料來控制光的屬性(相位、強度和偏振),以實現高速光通信。雖然硅調制器通過載流子效應實現,但它們在速度和插入損耗方面的表現通常不如專用電光材料。

光電探測器:光電探測器將光信號轉換為電信號,用于通信和傳感應用。InGaAs 器件在紅外探測方面表現出色,而硅光電探測器則憑借單片集成能力,適用于可見光和近紅外應用。靈敏度、響應時間和噪聲特性決定了系統在數據傳輸和成像應用中的性能。

耦合元件:耦合元件有助于硅光子系統中不同組件之間實現高效的光傳輸。無論是耦合來自外部光纖的光,還是耦合片上波導之間的光,這些元件都能最大限度地降低光損耗并提高信號完整性。就常用技術而言,光柵耦合器和邊緣耦合器因其獨特的優勢而應用最為廣泛。

光開關:利用溫度、與其他光源的相互作用以及微空化效應來引導光線的裝置。光開關的速度比機械開關、微機電 (MEMS) 開關或電子開關快得多。

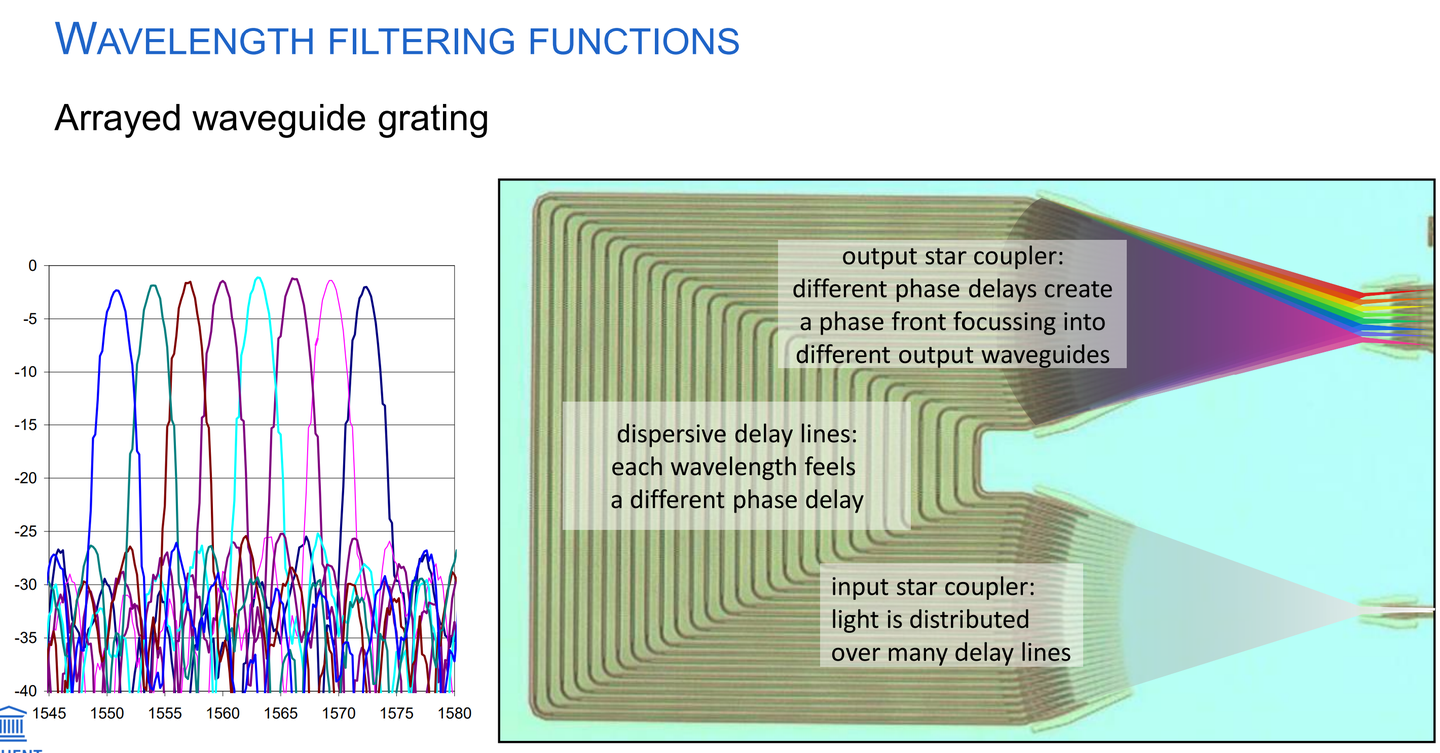

濾波器:利用光的一系列物理特性,使光在所需頻率范圍內通過的各種元件。無源濾波器的頻率由幾何形狀決定,有源濾波器的頻率由電輸入決定。

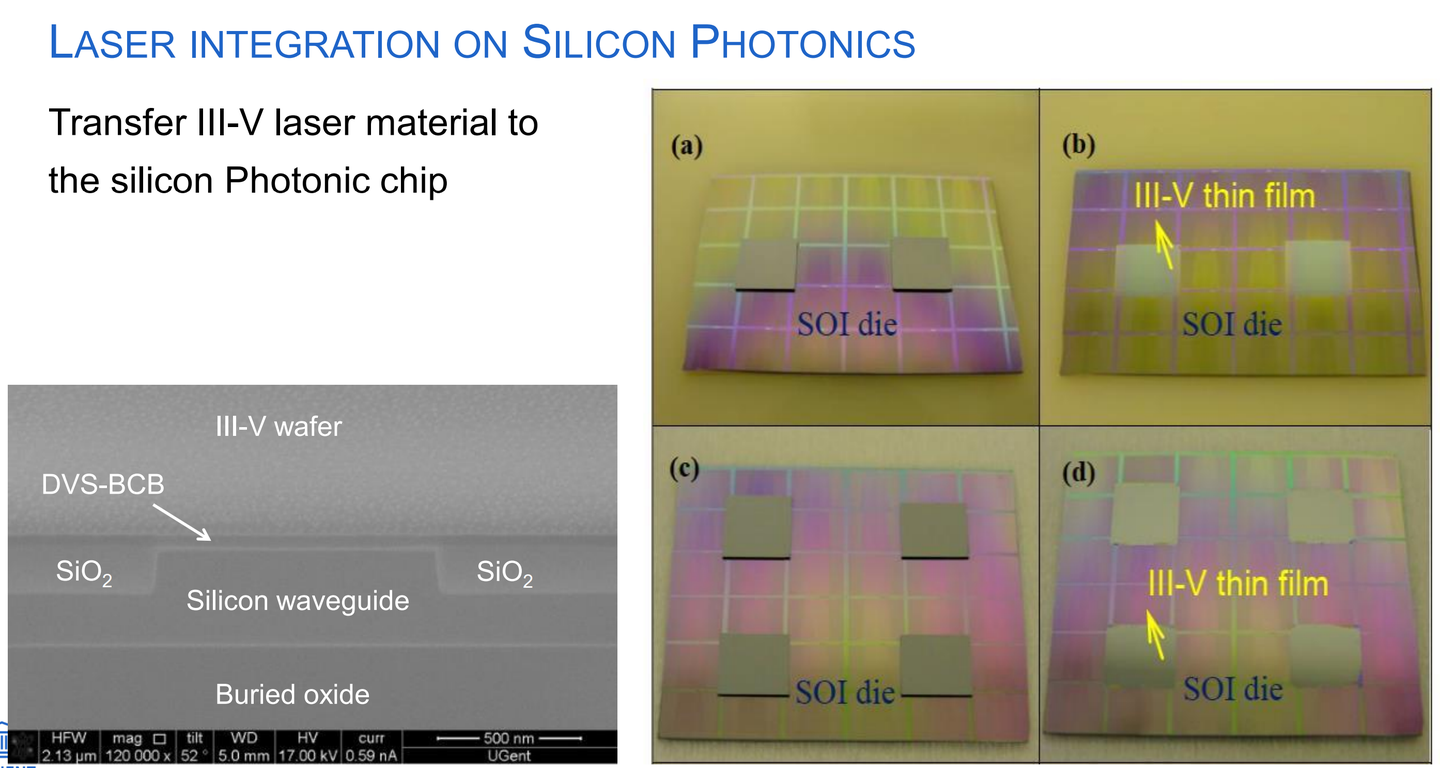

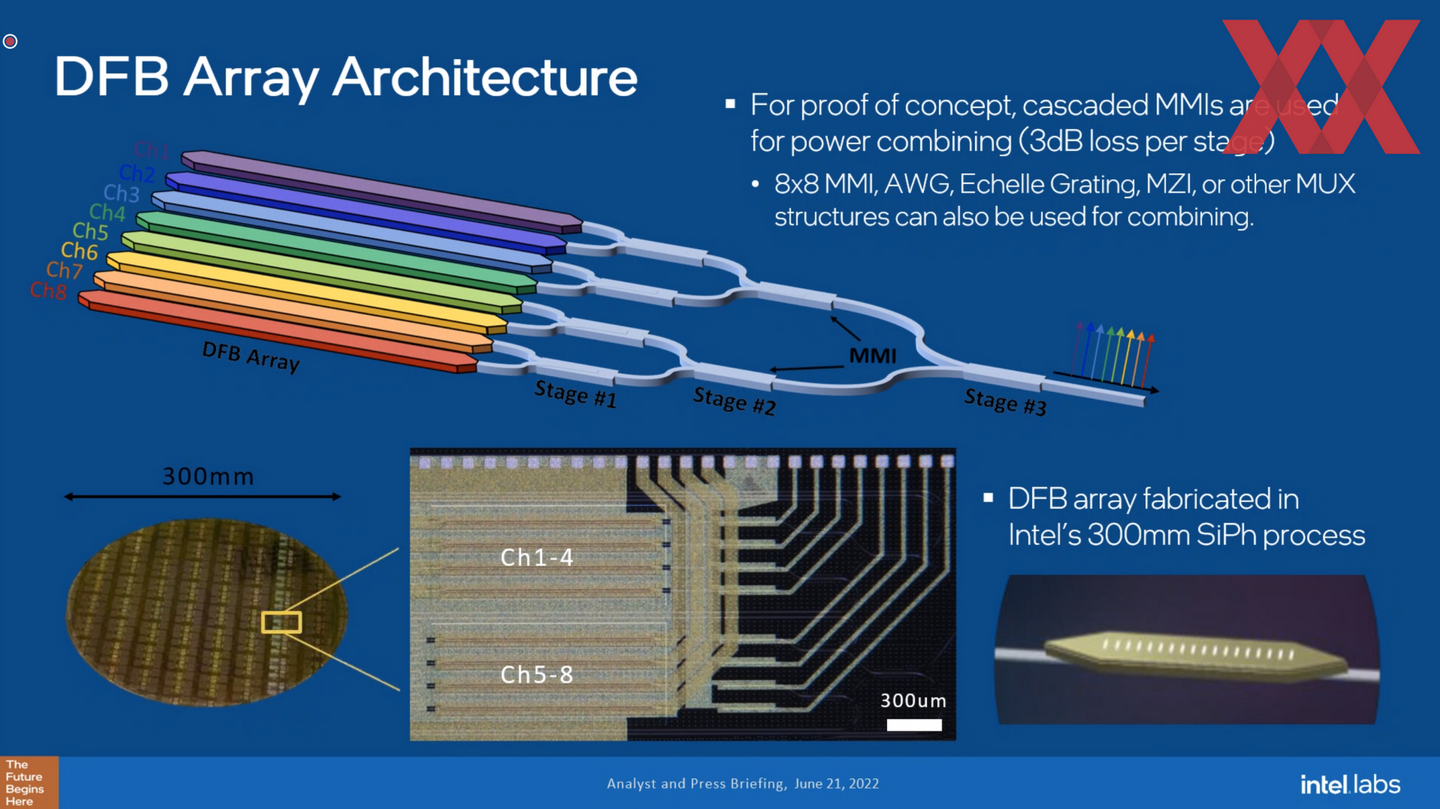

光源:由于硅材料具有間接帶隙(即材料價帶和導帶之間的水平位移),目前無法用硅制造光源(激光器,光子電路和系統的“電源”)。為了產生光,材料需要具有直接帶隙。因此,其他具有直接帶隙的材料(III-V族材料),例如磷化銦 (InP),最常用于制造用于遠程和數據通信波長(1550 和 1310nm)的半導體激光器。目前有多種技術可以將 III-V族材料或完整的激光器集成到硅光子晶圓(芯片)中,以驅動光子電路中的光子元件。

Ref:https://www.photonics.com/Articles/Silicon-on-Insulator_Substrates_The_Basis_of/a63021

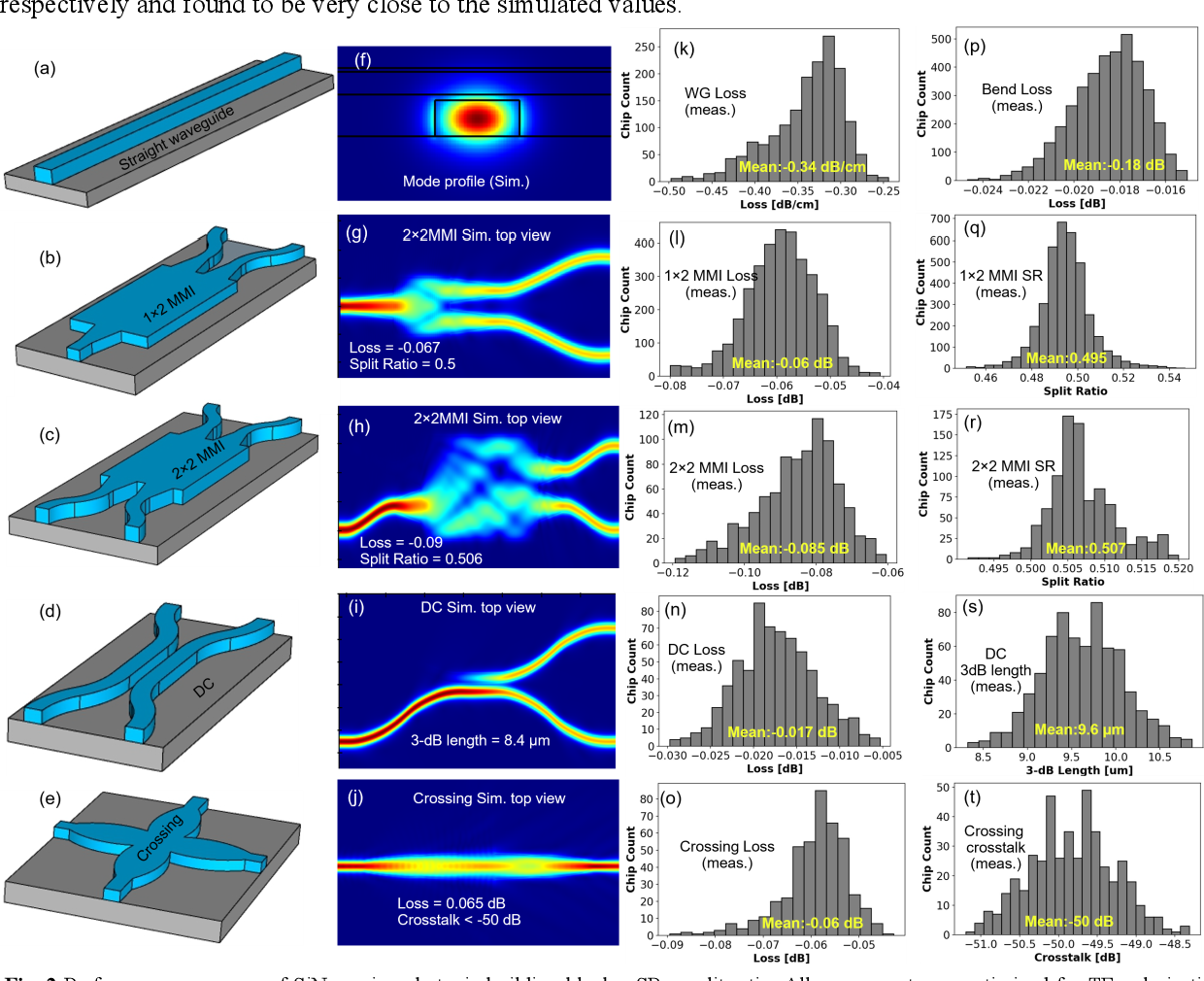

1.2 對硅光器件的性能評估

光子集成電路 (PIC) 的特性表征面臨著獨特的挑戰,尤其是在業界轉向晶圓級特性表征 (WLC) 以縮短開發時間和降低成本的背景下。與傳統的芯片切割和單獨測試方法不同,WLC 可以直接在晶圓上進行特性表征,從而只有性能最佳的器件才能進入封裝和量產階段。 然而,WLC 也帶來了一些技術障礙:

有效耦合光:由于波導缺陷、耦合效率低下以及設計偏差等因素,PIC 通常會表現出較高的插入損耗 (IL)。過去,這個問題導致難以注入足夠的光功率進行測試。Santec 的 TSL Type-H 可調諧激光器通過提供高光功率(>100 mW 或 20 dBm)解決了這一問題,即使在 IL 較大的情況下也能確保足夠的信號強度。這使得在晶圓級測試期間能夠有效地將光耦合到 PIC 中。

測量重復性:WLC 的一個關鍵方面是保持高重復性,尤其是在將光纖對準耦合接口時。光纖位置的細微變化都會顯著影響測量結果。雖然電容式傳感器通常用于測量光纖與晶圓之間的距離,但它們在晶圓邊緣附近會失效,而晶圓邊緣的 PIC 通常需要精確的測量。

極化依賴性:隨著PIC的小型化,輸入光的偏振狀態 (SOP) 變得至關重要。某些波導或元件可能無法有效地傳輸光,除非SOP正確對準。匹配不良可能表現為較高的耦合損耗,但實際上這是由于偏振相關損耗 (PDL) 造成的。

檢測制造缺陷:在大規模生產中,波導不連續性或元件缺陷等制造誤差可能會損害電路完整性。需要檢測異常背向反射峰值,幫助識別波導斷裂或元件加工不當等故障。

https://photonics.intec.ugent.be/download/pub_4128.pdf

雖然使用SOI晶圓簡化了制造工藝,但硅限制了所用光的頻率,并且這種材料無法用于制造激光器和其他所需組件。因此,研究人員正在尋找方法,加入氮化硅 (SiN) 和磷化銦 (InP) 等新材料,以拓寬波長范圍。其他研究則側重于將砷化鎵 (GaAs) 等 III-V 族材料集成到制造流程中,以構建片上光源。 光子電路中的能量損耗是設計人員必須理解和控制的另一個挑戰。即使是像光波導的彎曲半徑這樣簡單的因素,也必須考慮損耗與緊湊性之間的權衡。同樣,決定使用哪種類型的光調制器或濾波器也可能具有挑戰性。隨著人們探索硅光子學在傳感領域的應用,他們需要克服靈敏度和小型化方面的限制。 盡管比其他替代方案成本更低,但采用硅光子器件的成本仍然過高,難以實現大規模應用。目前,使用該技術生產的芯片數量已達數百萬顆。為了降低成本并在數據中心和電信網絡等領域實現廣泛應用,光子器件需要達到每年數十億顆芯片的規模。 光學系統的需求也必須與光電子學中電子部分的需求相平衡。如果電子元件位于同一芯片上,則制造方法必須平衡每種信號處理的需求。或者,如果使用獨立的電子元件,通常使用先進的半導體封裝技術將兩者連接起來。在這兩種方法中,電子元件的發熱都會影響光子學。

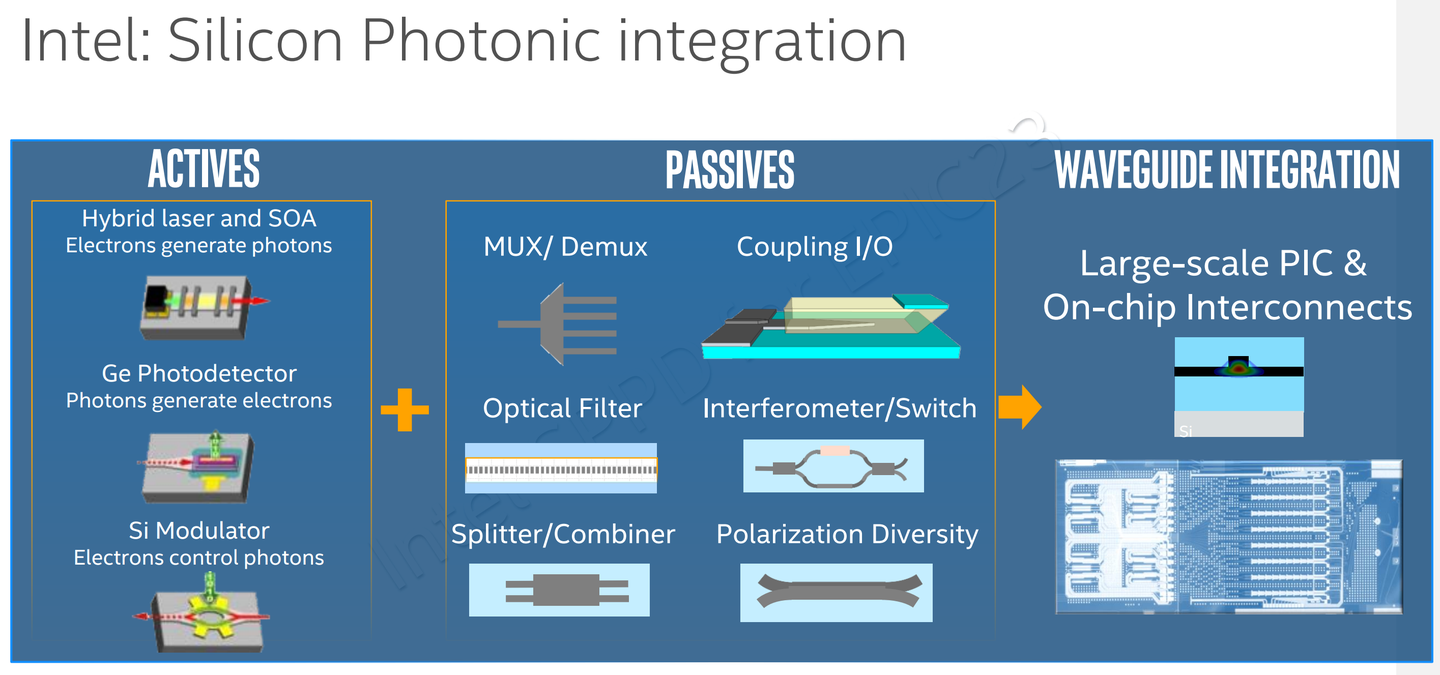

2、硅光系統

Ref:https://epic-photonics.com/wp-content/uploads/2023/01/Marcus-Yang-Intel.pdf

2.1 Passive(無源部分)

濾波器(可以進行光波長的篩選)

Ref:https://photonics.intec.ugent.be/download/pub_4128.pdf

以上可以通過加入熱控電路對Filtering Function進行控制。

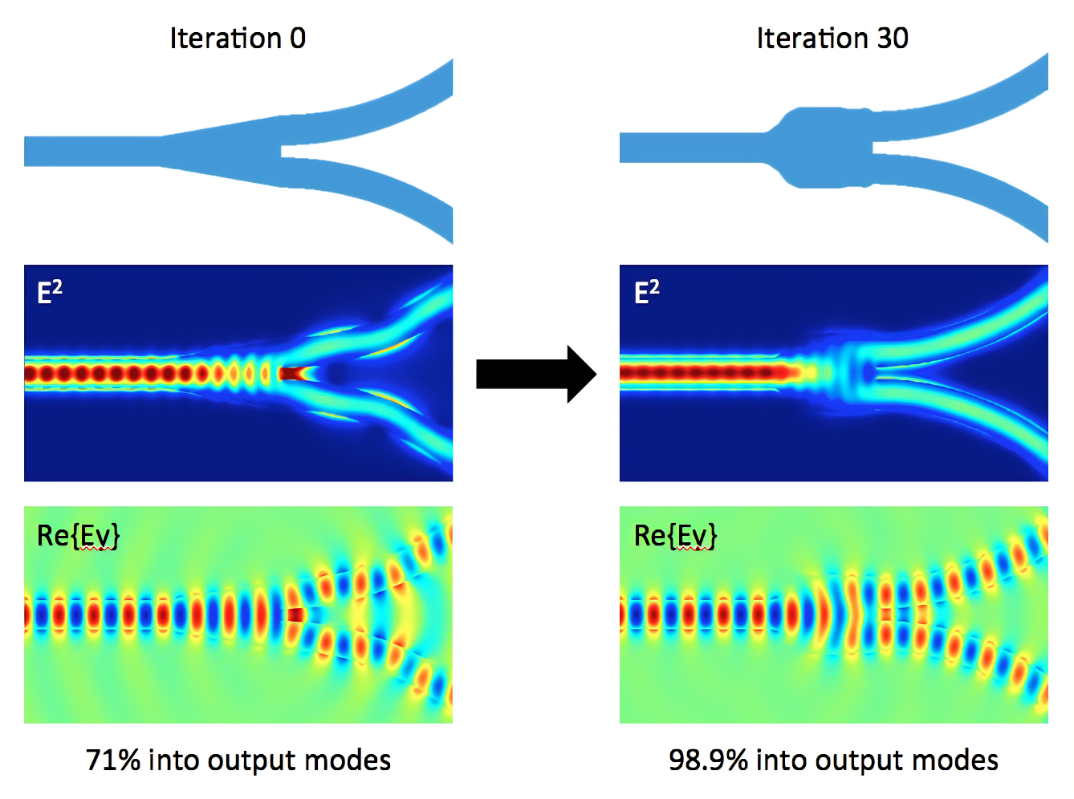

Splitter

Coupler

Ref:https://www.mdpi.com/2073-4352/11/10/1170

Ref:https://www.researchgate.net/publication/338997988_A_Silicon_Photonics_Computational_Lensless_Active-Flat-Optics_Imaging_System

2.2 Active(有源部分)

Laser

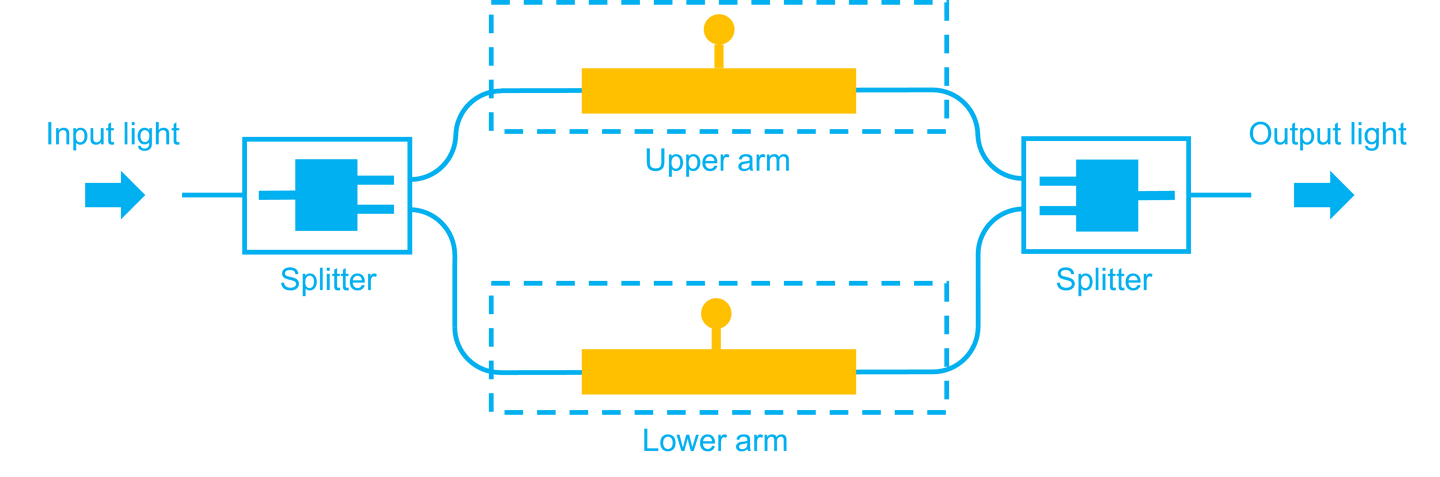

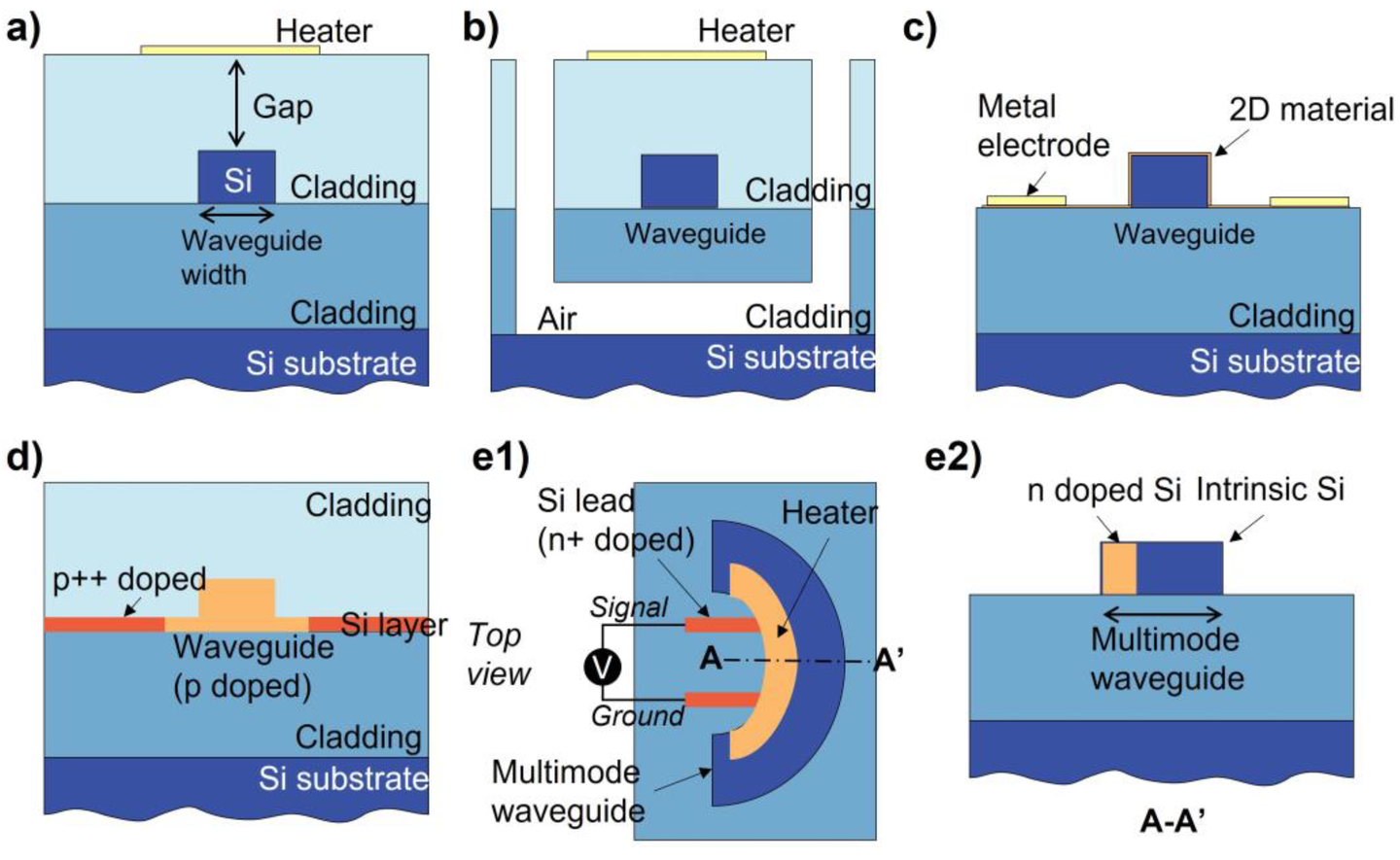

Modulator

硅光子學中的器件使用植入摻雜劑通過具有過量電子或空穴的材料進行光學相位和幅度調制,該材料在復折射率中經歷波長依賴性變化。因此,通過改變波導中的自由載流子濃度,可以調制內部光的相位和幅度。

Ref:https://encyclopedia.pub/entry/19107

Ref:1. Introduction — Luceda Academy 2025.06 documentation

Ref:Polymer modulators in silicon photonics: review and projections

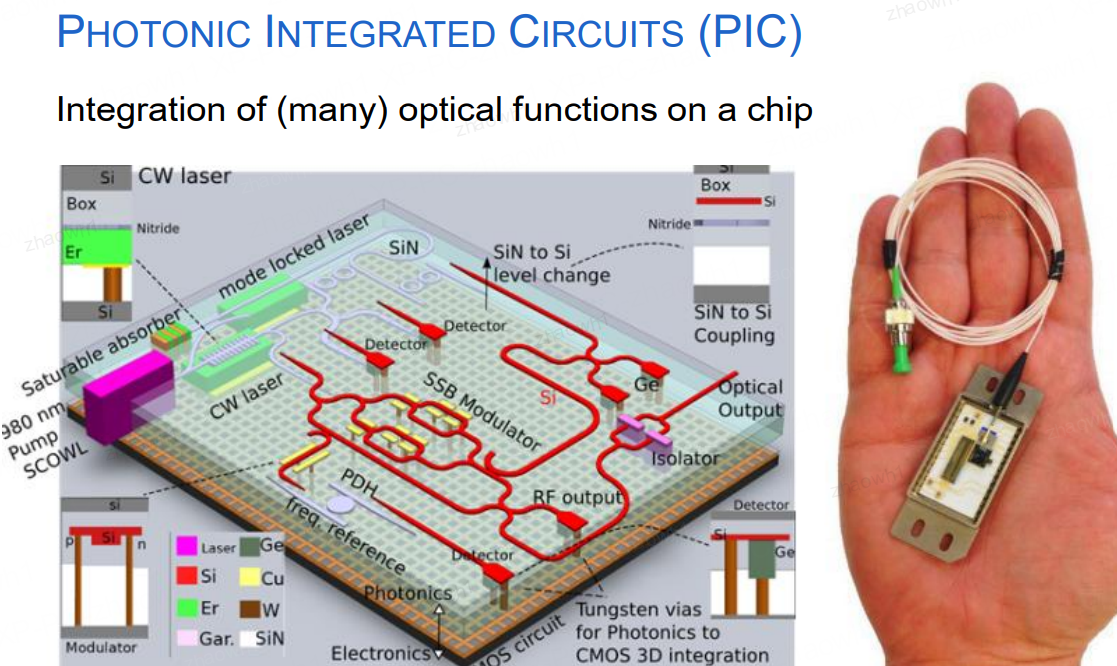

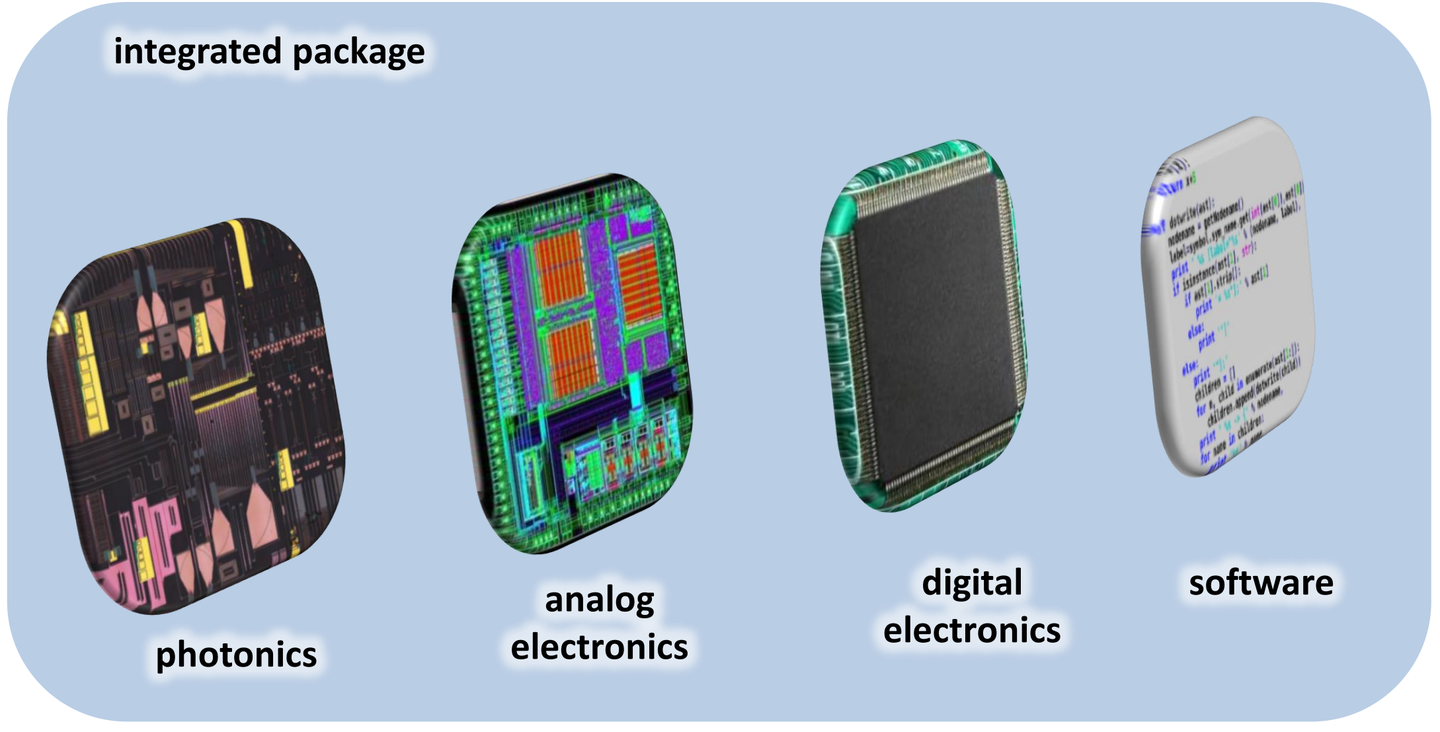

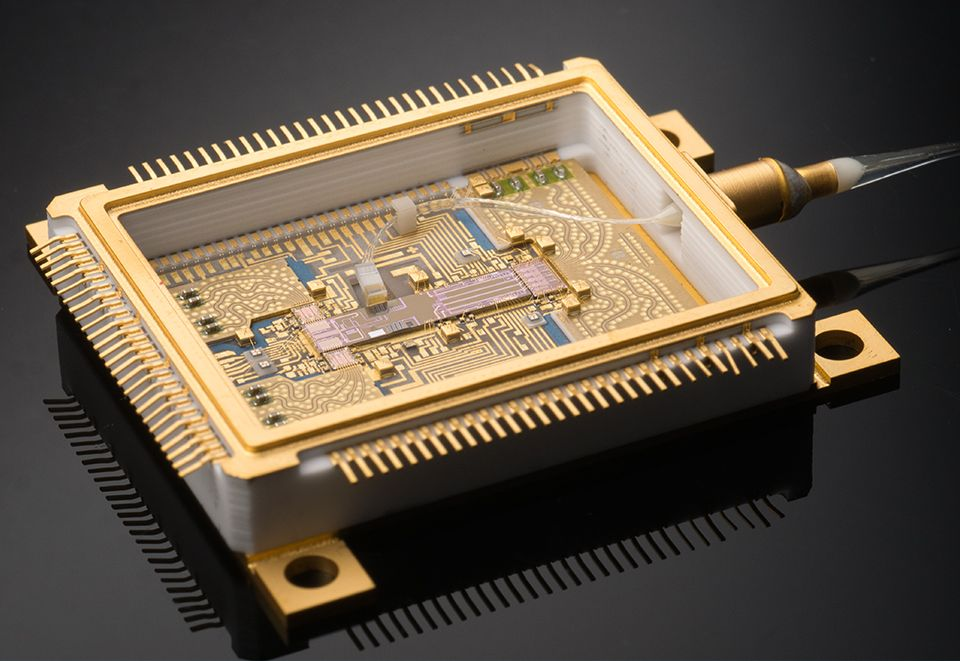

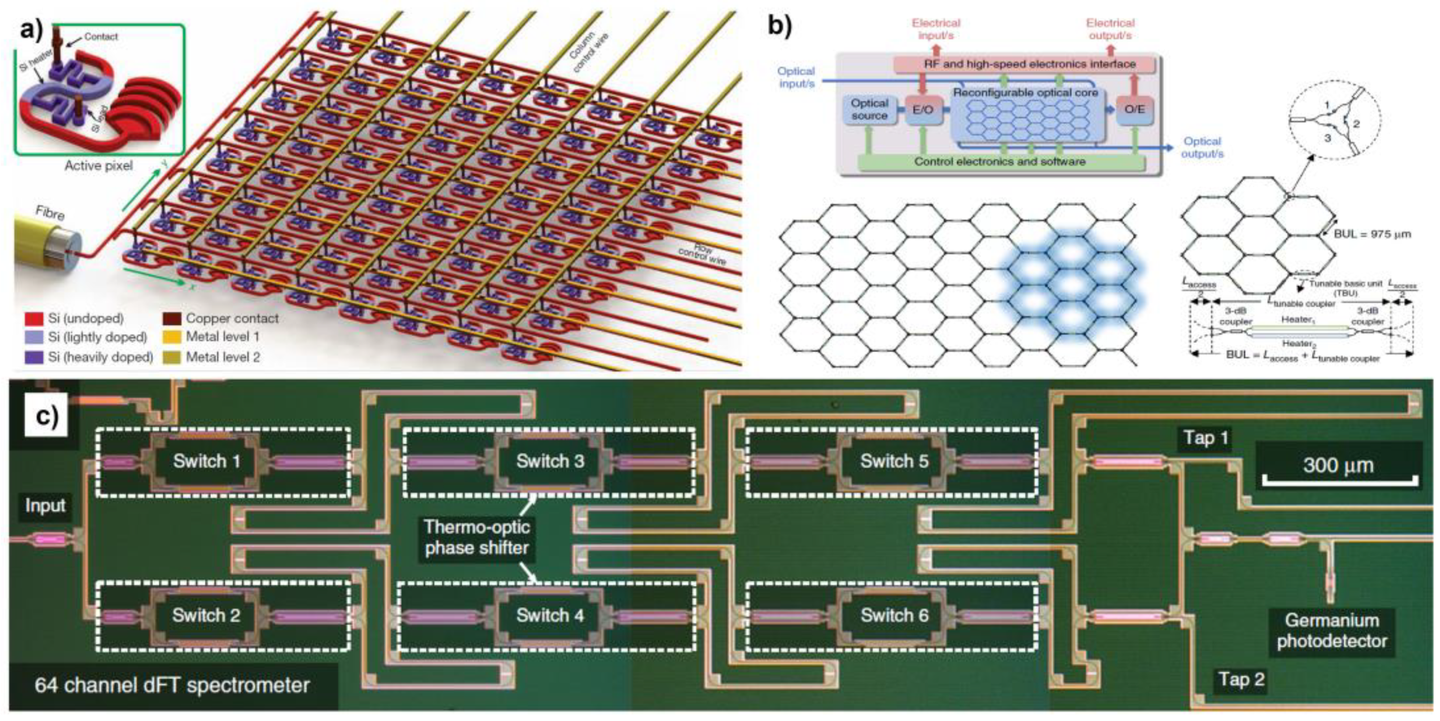

3、硅光集成電路系統

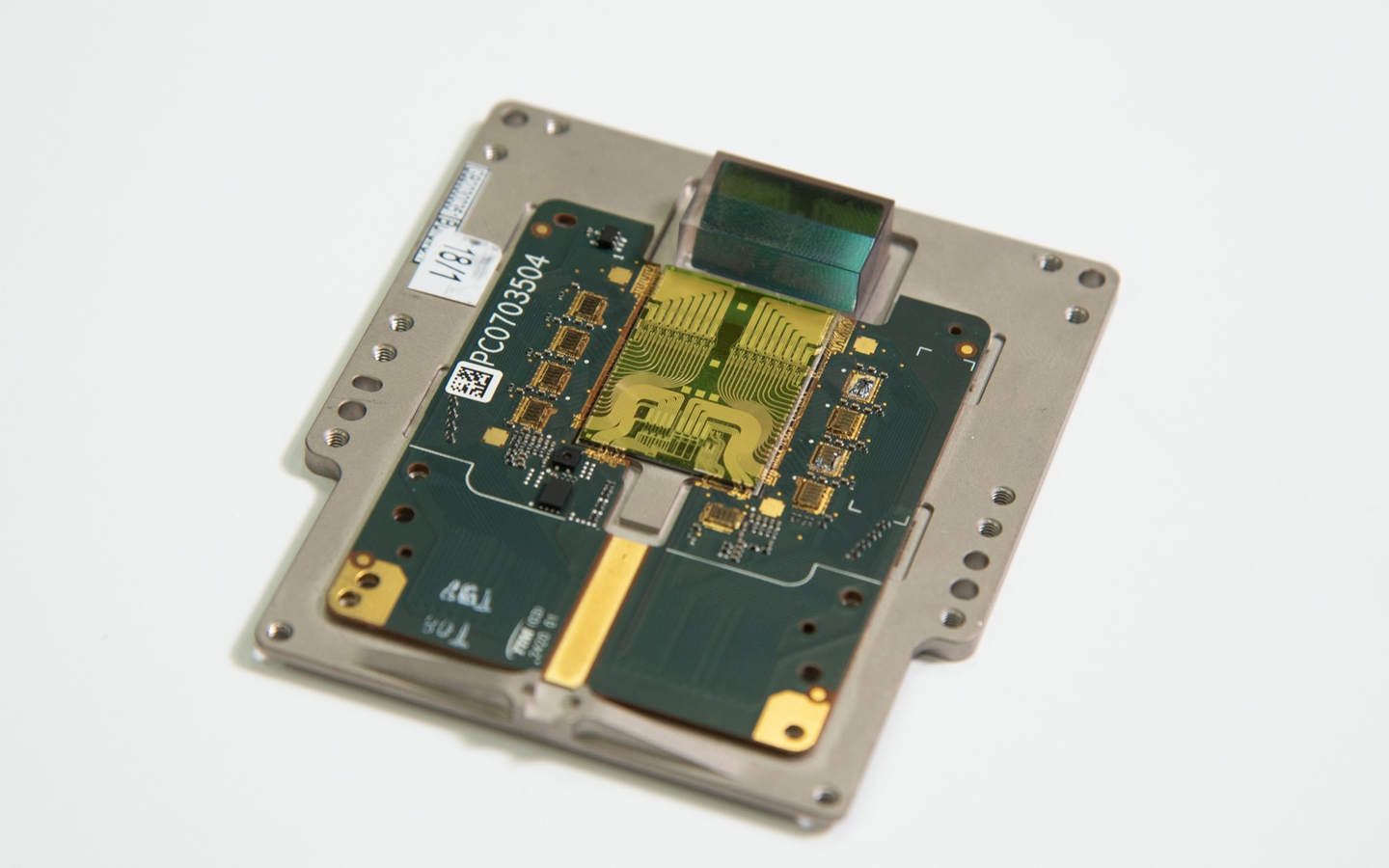

如下圖所示,硅光只是集成電路系統中一部分,有源硅光器件需要集成電路系統進行控制,硅光中的光信號需要和集成電路中的電信號進行互相轉換。

由于該技術將光學元件與電路集成在同一芯片上,因此光電器件的封裝尺寸比單獨的光電解決方案更小。由于光在波導中傳播時損耗極小,且尺寸極小,硅光子器件的能耗低于電子器件或獨立的光學器件。

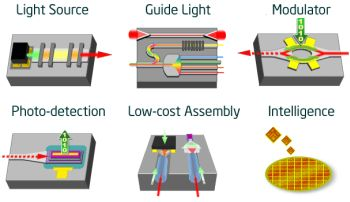

硅光集成電路系統流程(從硅光視角看)

Ref:https://epic-photonics.com/wp-content/uploads/2023/01/Marcus-Yang-Intel.pdf

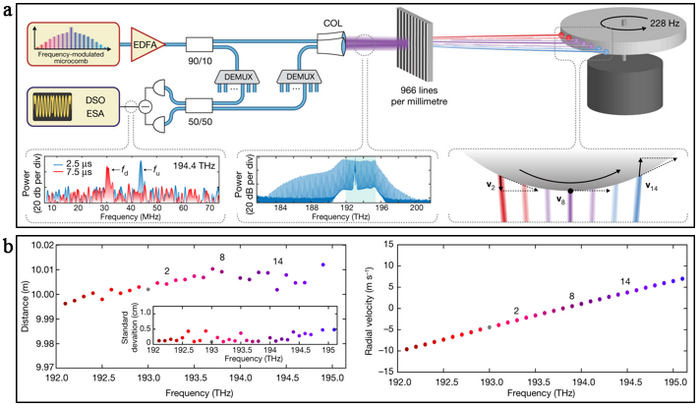

對于Lidar技術的未來,FMCW和OPA的專項技術也是硅光領域的研究重點。

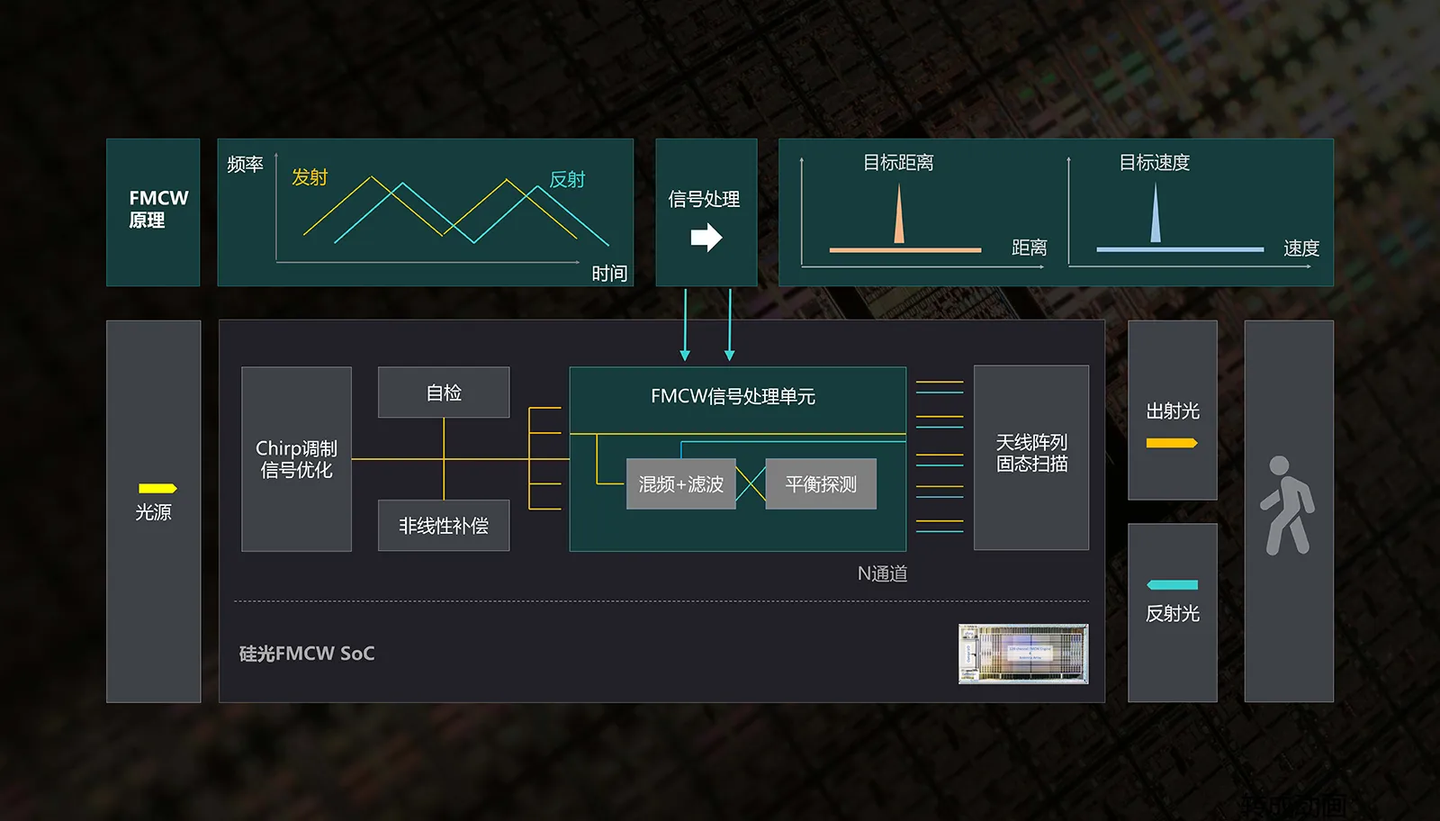

4、FMCW

在Laser光源領域有專門的名稱:Wavelength Swept Laser(WSL)。

Ref:wavelength-swept lasers – intracavity bandpass filter, Fourier domain mode locking, application, optical coherence tomography, operation principles

其實現方式有以下幾種:

驅動電流調諧

當前調諧許多激光二極管在某種程度上可以通過調節其驅動電流來進行波長調諧,這主要是因為這會影響結溫。由于所涉及的活性體積相對較小,結溫能夠迅速響應驅動電流的變化。因此,相對快速的波長調諧是可能的。在沒有額外措施的情況下,通常無法實現精確的線性頻率調制。可以對輸入電流的時間形式進行預失真以改善這一點。此外,通過應用光電反饋,可以提高頻率掃描的精度。

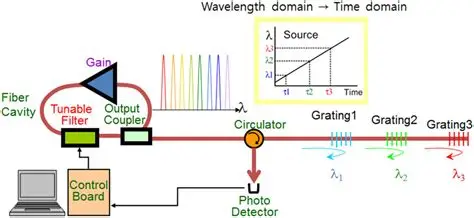

激光諧振腔中的波長調諧濾波器

基本原理如下:有一個激光,具有相對較大的增益帶寬的增益介質,并且在其激光諧振腔中有一個快速帶通濾波器。如果濾波器的透射波長被調諧,激光波長會相應跟隨,除非達到某些速度限制。對于高頻調諧,諧振腔的光子壽命較短是有利的,即理想情況下是一個短諧振腔結合高往返功率損耗。當接近調諧速度的極限時,激光不會達到穩態性能參數,例如其瞬時帶寬,但這對于應用而言可能并不是問題。另一方面,慢頻率調諧很容易實現。

以上工作原理通常應用于光纖激光器和二極管激光器,后者通常以外腔二極管激光器(ECDLs)的形式存在。增益介質可以看作是半導體光放大器(SOA)。迄今為止,最高的掃頻率是由半導體激光器實現的,這些激光器具有短的諧振腔和低光子壽命。另一方面,光纖激光器可以產生顯著更高的輸出功率,并且可以進入一些額外的波長區域。常用的波長調諧元件如下:法布里-珀羅干涉儀可以配備壓電傳感器,通常可以達到數十千赫茲的掃描頻率,有時甚至達到數百千赫茲(通過機械共振激勵)。對于較低的掃描速度,還可以使用在激光諧振腔中傾斜的衍射光柵,該光柵由壓電致動器驅動。一些設備基于MEMS技術(微電機械系統);低質量的系統本質上更快。

Ref:https://www.researchgate.net/publication/273307629_Dynamic_sensors_based_on_wavelength-swept_lasers

傅里葉域模鎖定

傅里葉域模鎖定(FDML)類似于主動模鎖定,但其并不是簡單地調制腔內損耗,而是調制腔內濾波器的傳輸波長。除了前一部分所描述的類似操作原理外,這里還精確地將傳輸波長的調制與諧振腔的往返時間同步。因此,激光器在穩態下運行,諧振腔模式中的光功率保持不變。周期性變化的只是輸出波長,但在這種類型的激光器中,所有波長的激光發射是同時發生的。與之前解釋的掃頻激光源的操作原理相比,這種操作模式受到的激光噪聲要小得多,因為在每個諧振腔的往返中并不需要重新建立在特定波長上的激光發射。光子壽命不再是限制因素。

當然,傅里葉域模鎖原理引入了某些限制。調制頻率需要與諧振腔的往返時間精確同步。實際上,它也可以是往返頻率的整數倍,從而導致相應更高的掃描頻率。對于非常低的掃描頻率,您需要一個非常長的諧振腔,這可能不切實際;然而,這種激光對于高掃描頻率非常有用。

具有色散調諧的光源

可以實現不需要腔內帶通濾波器的波長掃頻激光光源。相反,它們可以基于色散調諧。本質上,這意味著對激光的主動模式鎖定,其中諧振腔包含具有大色散的元件。對于一個恒定的調制頻率,激光將以激光選擇的波長發出短脈沖(通常為皮秒),使得往返時間與調制頻率匹配。通過在某個狹窄范圍內調節調制頻率,可以調節激光在不同波長上工作。調諧速度受到激光需要找到新的穩態的限制。

模式鎖定激光加色散延遲線

另一種可能性是使用飛秒激光,并將其輸出脈沖通過具有強色散的延遲線。這會導致輸出脈沖變得更長且強烈啁啾,同時也進行頻率掃描。與其他掃描光源相比,輸出功率并不是大致恒定的,而是隨著掃描頻率經歷強烈的調制。盡管這種技術方法可能相對昂貴,但它可以應用于非常寬帶的激光,從而獲得最高可能的軸向圖像分辨率。

波長校準

一般來說,不能期望波長掃動激光器表現出極其恒定的頻率掃動速率,因為這對于光譜學應用來說是理想的。然而,可以將這樣的激光源與自參考頻率梳結合,用于波長校準。

以下是

Ref:瑞士科研團隊利用光子集成電路實現FMCW LiDAR小型化

Ref:wavelength-swept lasers – intracavity bandpass filter, Fourier domain mode locking, application, optical coherence tomography, operation principles

Ref:https://www.mdpi.com/2076-3417/10/11/3813

Ref:Optoplex Corporation

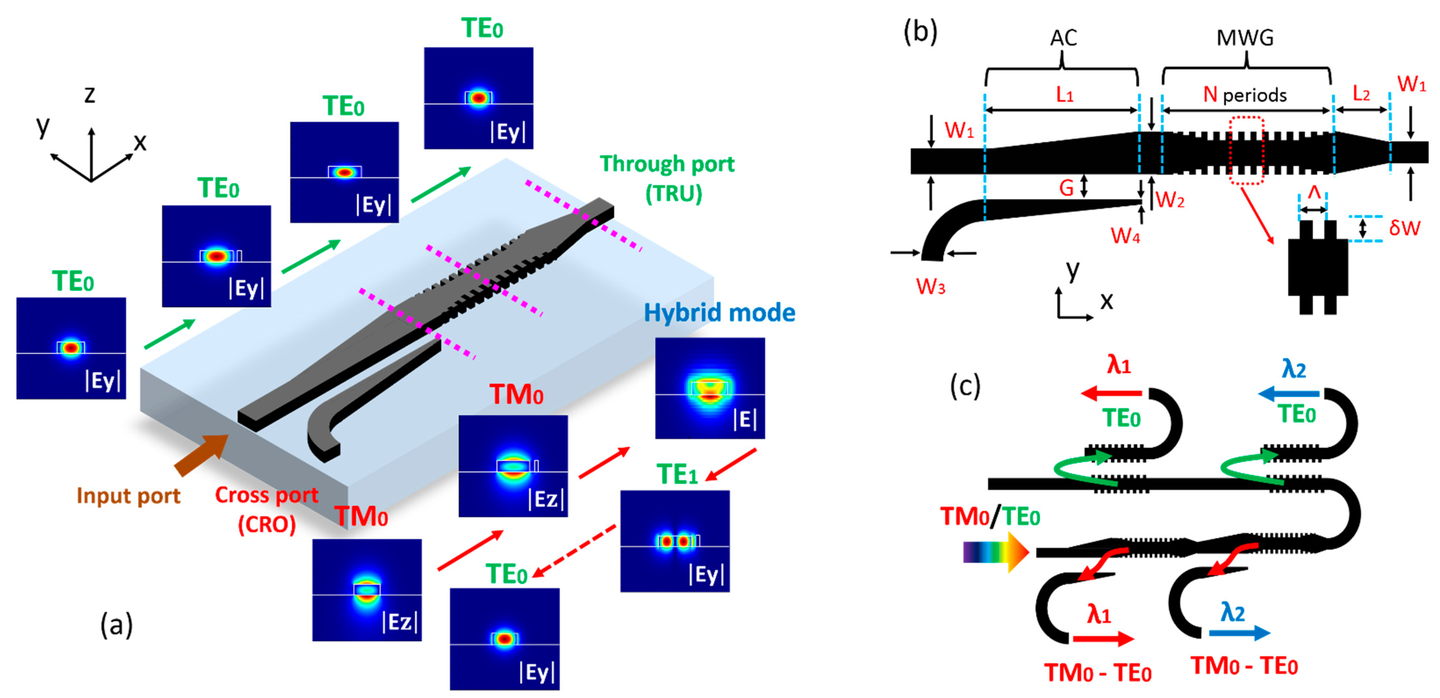

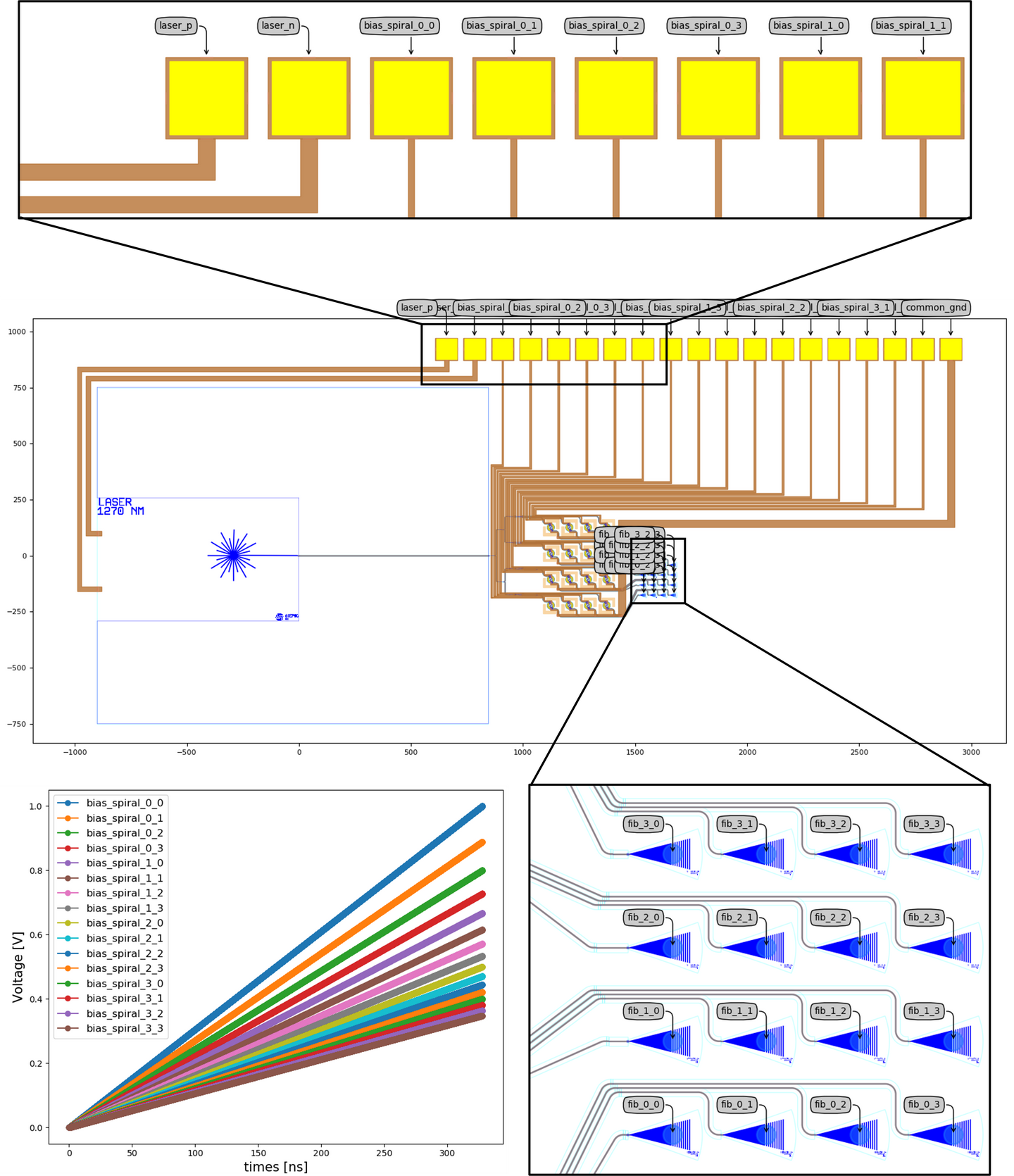

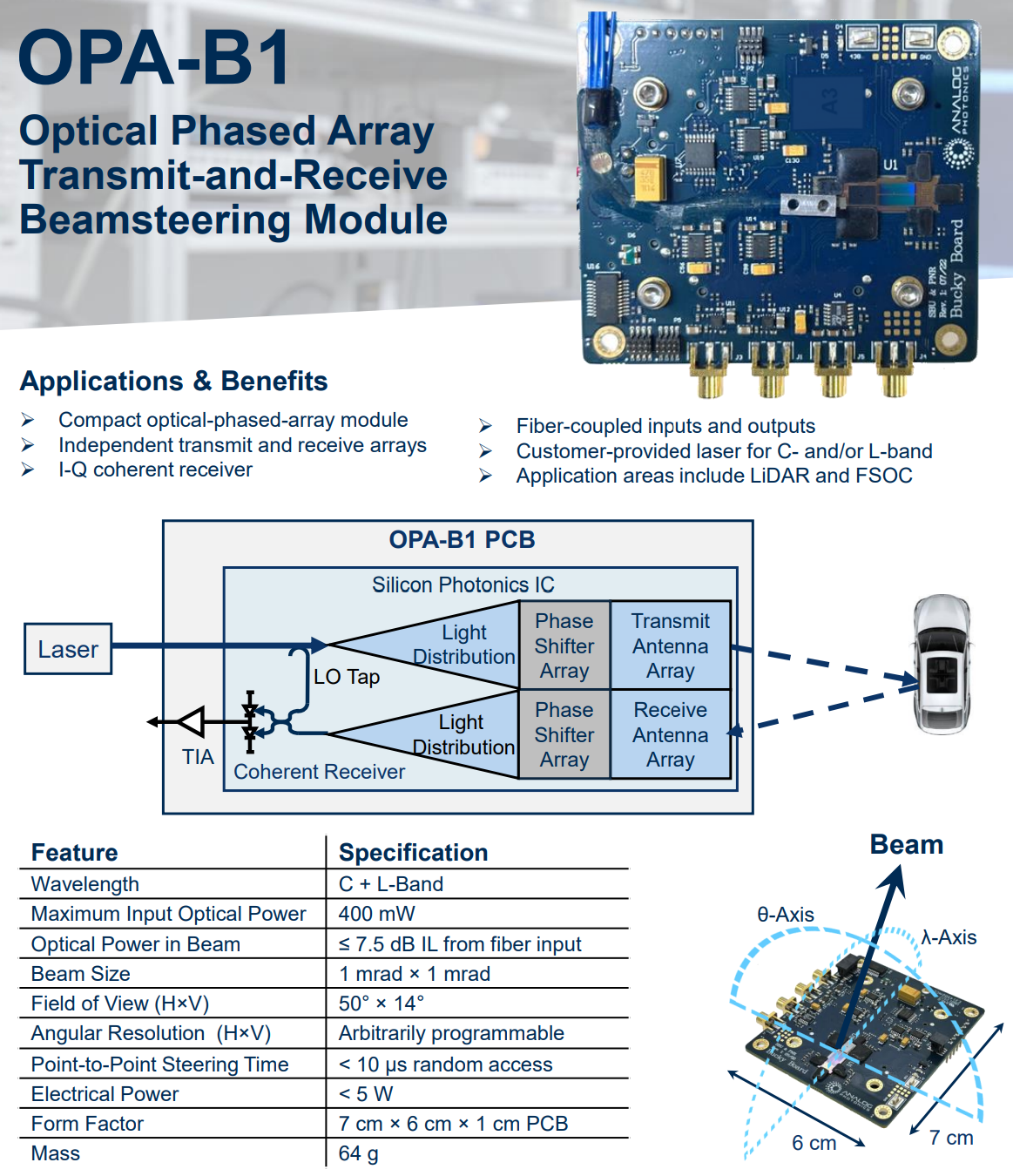

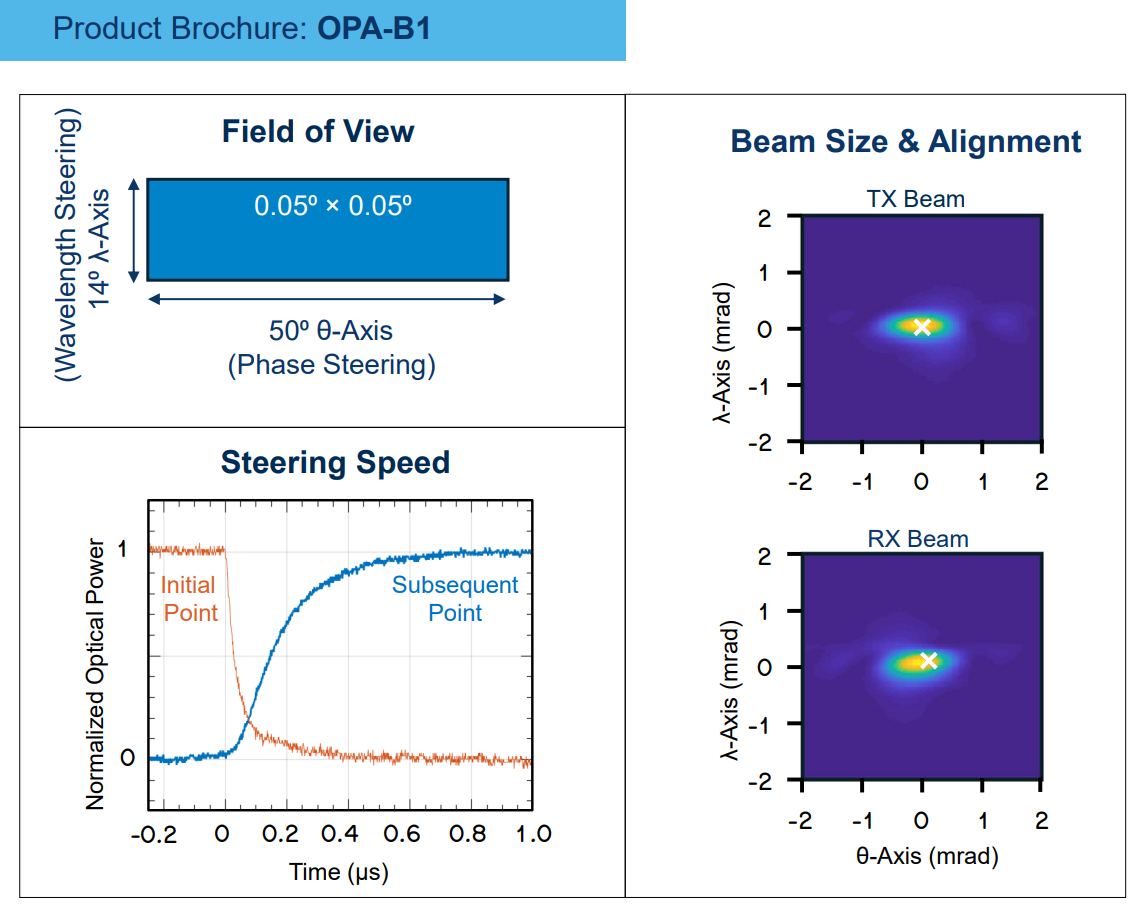

5、OPA

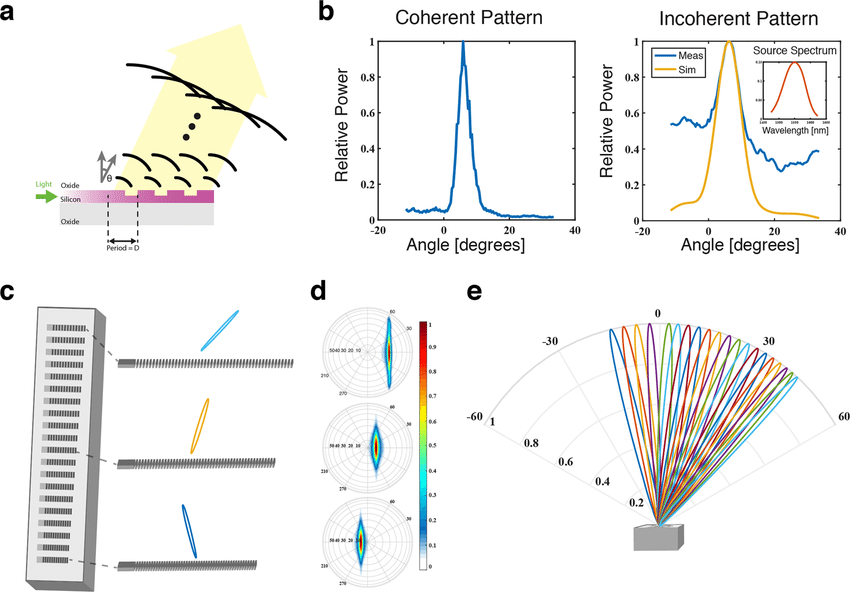

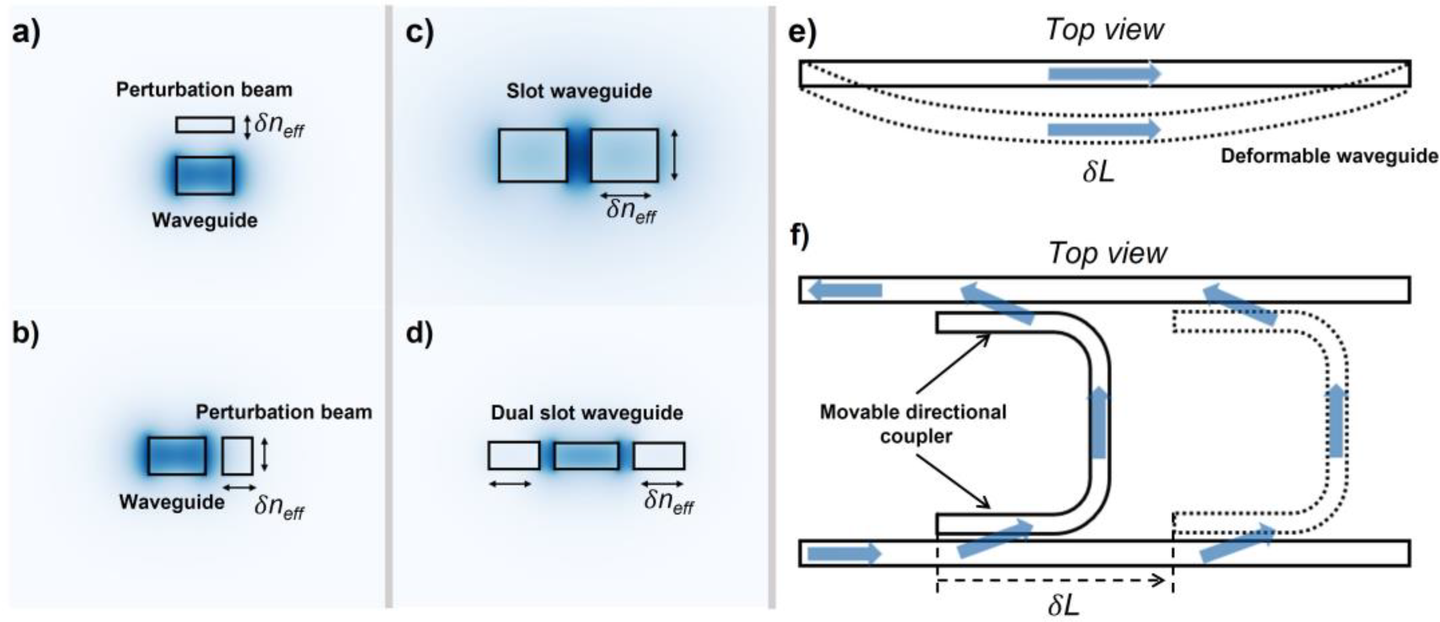

光學移相器本質是通過電控或者熱控,改變通過該器件的光的相位/幅度,從而在組成陣列的情況下實現幅度和相位可以被控制,進而通過干涉產生任意形狀的發射輻射模式。

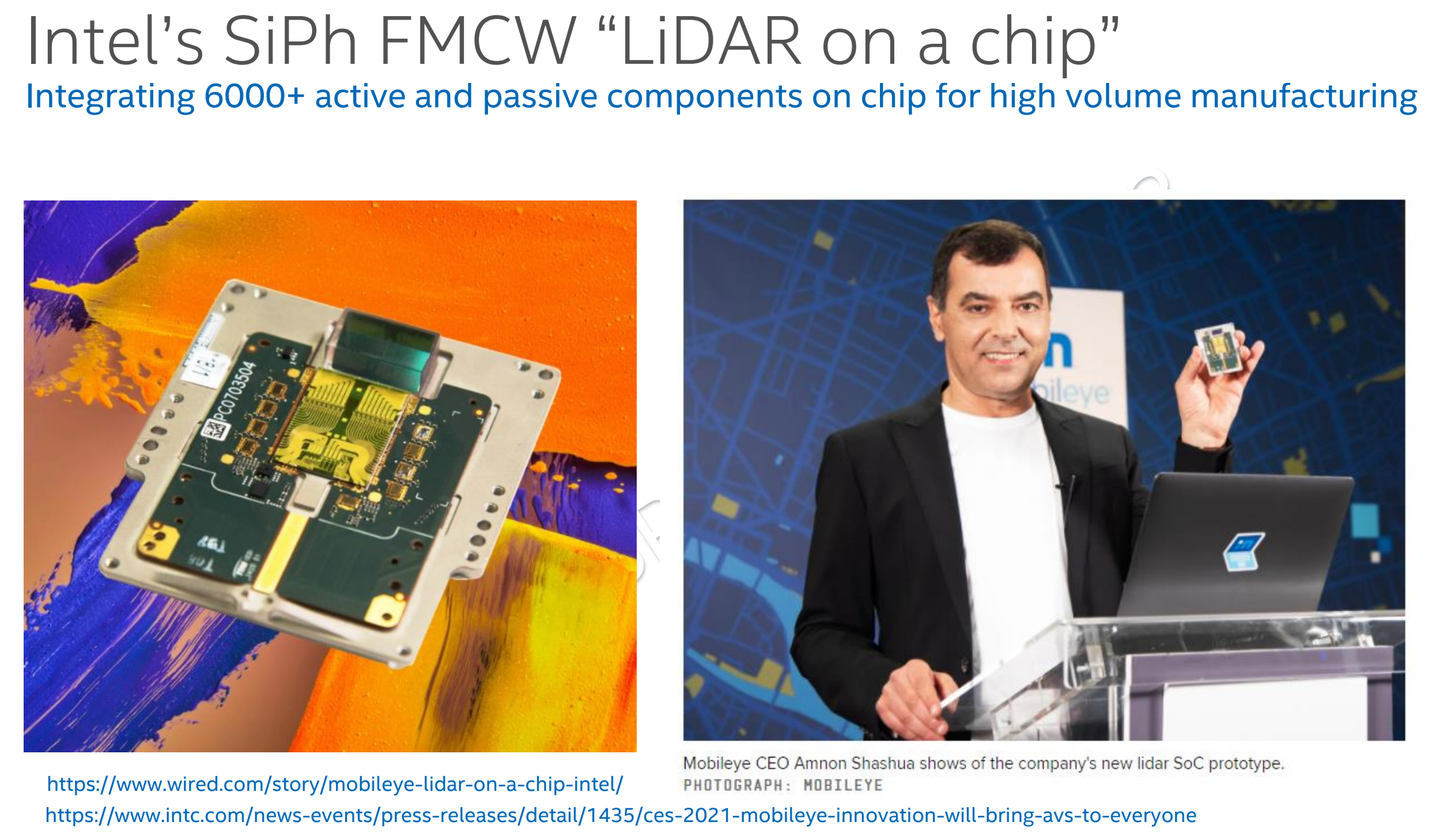

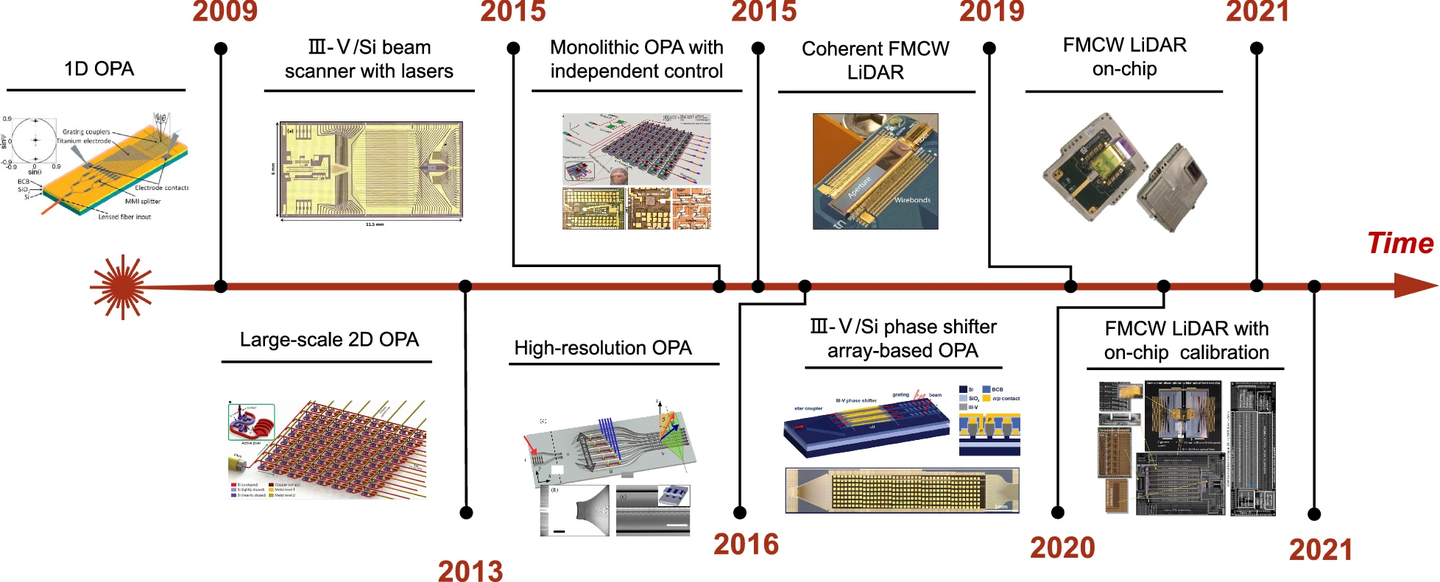

2009年,根特大學展示了第一個基于硅光子學的光子學相控陣(OPA)。通過調整加熱電極,在1550納米處實現了2.3°的橫向掃描范圍,并通過將波長從1500調節至1600納米獲得了14.1°的縱向掃描范圍。2013年,麻省理工學院的J. Sun等人展示了一種具有復雜遠場圖樣的大規模二維(2D)OPA,其中添加了可調加熱器以實現12°×12°的視場。2015年,加州大學圣巴巴拉分校的Hulme等人發表了第一個在異構平臺上完全集成的二維自由空間光束調節芯片。該光子集成電路(PIC)包含164個組件,涵蓋9種不同的組件類型,包括2個可調激光器、34個放大器和32個光電二極管。同年,USC的Abediasl等人展示了第一個由CMOS電子驅動的單片2D光學相位陣列(OPA),采用商用CMOS制造工藝。這款緊湊的芯片包含超過300個光學組件和超過74,000個電子組件。每個光學組件都有一個獨立的幅度和相位控制器,以生成任意放射方向模式。然而,這些報告的OPA系統主要基于均勻波導或光柵陣列,當均勻發射器間距大于大約半個波長時,會產生強烈的建設性干涉(柵瓣),從而限制了分辨率和波束轉向范圍。2016年,為了實現超寬的波束轉向范圍和高分辨率,英特爾提出并展示了一種基于非均勻稀疏波導陣列的OPA。該OPA表現出卓越的性能,橫向轉向范圍為80°,縱向轉向范圍為17°,在小點尺寸下記錄到的最小發散角為0.14°。隨后,英特爾宣布了其用于自主駕駛汽車的激光雷達芯片設計,這些激光雷達PIC內集成了超過6000個單獨的組件。在2019年,謝等人演示了一個基于III-V/硅相位移陣列的OPA系統,該系統的間距小于4微米,成功實現了具有0.78°?×?0.02°波束寬度和22°?×?28°視場的2D可調遠場波束。基于異質硅光子學平臺,這個用于芯片級激光雷達系統的OPA具有極低的靜態功耗(<?3 nW)和高速操作(>?1 GHz)。同年,麻省理工學院的瓦特團隊報告了首個電氣和光學封裝的基于OPA的相干激光雷達,該系統基于硅光子學平臺。這個一維512元件的OPA以創紀錄的低功耗運作(<?1mW總功耗)和高速波束調節(<?30微秒相位移時常)進行演示。封裝的基于OPA的相干激光雷達系統具有185米的2D探測范圍和在測量漫反射目標上10米的3D掃描范圍。在2021年消費電子展上,Mobile Eye推出了一種基于硅光子平臺的集成FMCW LiDAR,能夠在一個微小的芯片上每次掃描產生184條垂直線。這種原型集成了LiDAR所需的主動和被動組件及驅動電路,使基于硅光子的LiDAR在商業化方面邁出了重要的一步。隨后,提出了首個具有芯片級陣列校準能力的大規模基于OPA的硅光子LiDAR。陣列校準的加入克服了光相位陣列的固有不匹配,從而進一步提高了基于硅光子的LiDAR的可靠性。

即使取得了以上的進展,但在廣泛應用于汽車駕駛之前仍面臨一些挑戰。對于片上光源,對窄帶寬、高頻調制線性、調諧響應速度和高產量生產的低成本都有嚴格要求。由于需要冗余以緩解風險以備不時之需,并保證覆蓋所有不利條件,因此在實際系統中部署的激光雷達的檢測范圍應超過200米。因此,天線發射的功率需要支持激光安全規范設定的最大允許輻射功率(在C波段內IEC60825-1 Class 1約為10 dBm),這意味著激光發射的功率應支持超過10 dBm的足夠輸出功率,以及光路中的功率損失。對于OPAs內部的損失,相位移器的損失將當前基于OPA的激光雷達的范圍限制在1公里以下的應用。在這方面,Si3N4 可以通過異構集成技術實現具有低光學傳播損耗、溫度不敏感和高光學功率處理能力的光學放大器(OPA)。此外,需要在相移器之后密集集成片上半導體光放大器(SOA),以有效補償 OPA 損耗。OPA 的密度要求至少比典型的電信/數據通信產品高一個數量級,通常接近半波長間距。因此,放大器集成必須極其密集以滿足該應用。此外,針對商業車輛中激光雷達(LiDAR)的實施,需要與當前解決方案相比降低至少一個數量級的成本。唯一可行的方法是密集光子集成與片上激光器和放大器,以及在 300 毫米半導體鑄造廠進行晶圓級測試的大規模生產。至今,基于OPA的FMCW LiDAR仍在研究中,具有200米的探測范圍、高抗干擾能力、厘米級的尺寸以及在硅光子平臺上的低成本。通過對芯片增益進行密集器件集成,未來在一個小芯片上構建先進的LiDAR系統以用于自動駕駛是可行的。

Ref:https://elight.springeropen.com/articles/10.1186/s43593-022-00027-x

Ref:https://www.mdpi.com/2072-666X/13/9/1509

Ref:https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-30-24-44029&id=521781

系統集成

Ref:https://www.researchgate.net/publication/331290561_A_Nonuniform_Sparse_2-D_Large-FOV_Optical_Phased_Array_With_a_Low-Power_PWM_Drive

Ref:SiEPIC Shuksan: Optical phased array (OPA) — Luceda Academy 2025.06 documentation

Ref:https://www.analogphotonics.com/wp-content/uploads/2025/06/OPA-B1-RevA.pdf

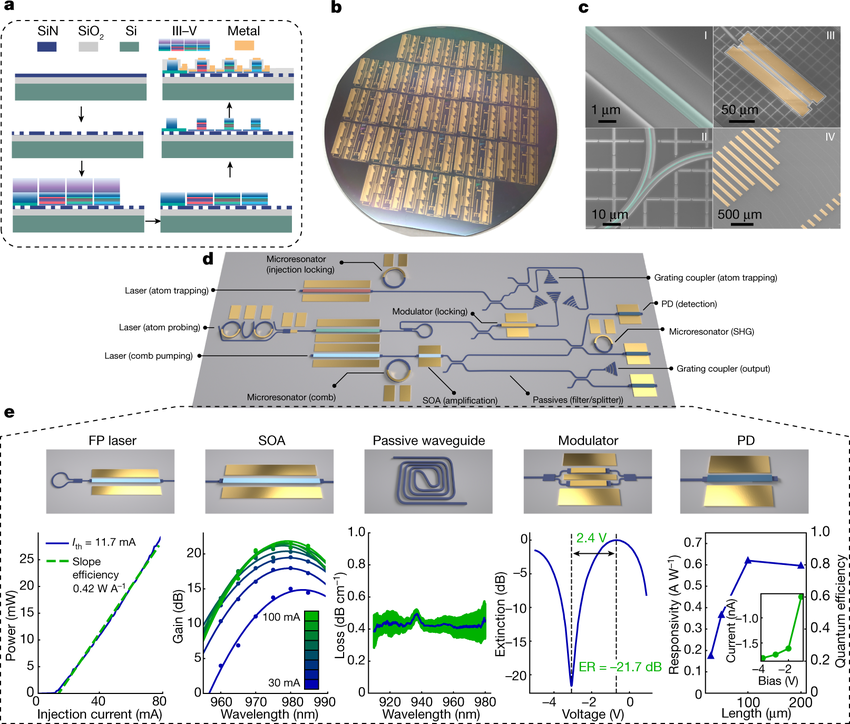

6、基底匯總

這里再補充一下基底相關材料。

光子學電路的制造需要使用各種類型的基板。這些基板通常是根據所需的光學特性來選擇的,包括折射率、透明度以及與制造技術的兼容性。用于制造光子學無源電路的一些常見基板包括:

-

Silicon (Si): 由于其高折射率,硅是基于波導的器件的理想基板。硅還與互補金屬氧化物半導體(CMOS)制造技術兼容,可實現大規模、低成本生產。

-

Silicon-on-Insulator (SOI): SOI 襯底由絕緣層(通常是二氧化硅)頂部的薄硅層組成,然后絕緣層位于硅片頂部。這種結構有助于將光限制在薄硅層中,減少傳播損耗并提高器件性能。

-

Silica (SiO2) or Glass: 因其在可見光和近紅外范圍內的優異透明度而經常使用。二氧化硅通常用于光纖和平面光波電路。

-

III-V Semiconductors (e.g., Gallium Arsenide (GaAs), Indium Phosphide (InP)): 這些材料通常用于需要有源功能(如發光或放大)的設備,因為它們可以摻雜以創建直接帶隙材料。然而,它們也用于一些無源光子電路。

-

Lithium Niobate (LiNbO3): 這種晶體基板由于其高電光系數而經常用于調制器和其他電光器件。

-

Silicon Nitride (Si3N4): 氮化硅以其低光損耗而聞名,通常用于需要低損耗波導或高Q諧振器的應用。

-

Polymer substrates: 聚合物可以設計為具有廣泛的光學特性,其靈活性使其適用于某些應用,例如柔性光學互連。它們還與低成本制造方法兼容。

-

Sapphire (Al2O3): 這是一種堅硬而堅固的基板,具有低光散射,使其適合需要耐用性的應用。

-

Chalcogenide Glasses: 這些玻璃是基于硫、硒或碲的玻璃,具有獨特的性能,例如高非線性折射率和紅外范圍內的高透明度。

選擇基板取決于所制造的光子無源電路的具體要求。所需的性能、成本、集成密度以及與其他組件的兼容性都在選擇過程中發揮作用。

(健康生活是coder抒寫優質代碼的前提條件——《黃帝內經》伴讀學習紀要))

:配置項全景解析——打造你的專屬優化清單)