1. 云原生開發的核心理念與定義

云原生(Cloud Native)是一種基于云計算環境設計和運行應用程序的方法論,其三大技術支柱為容器化、微服務和聲明式API。根據CNCF定義,云原生技術通過標準化接口和自動化管理,使應用具備彈性擴展、持續交付和深度云集成能力。其核心價值體現在:

- ?敏捷性?:支持快速迭代,部署頻率提升10倍以上

- ?彈性?:資源利用率從傳統30%提升至60%-80%

- ?可靠性?:故障恢復時間從小時級縮短至分鐘級

- ?可觀測性?:集成全鏈路監控與日志追蹤

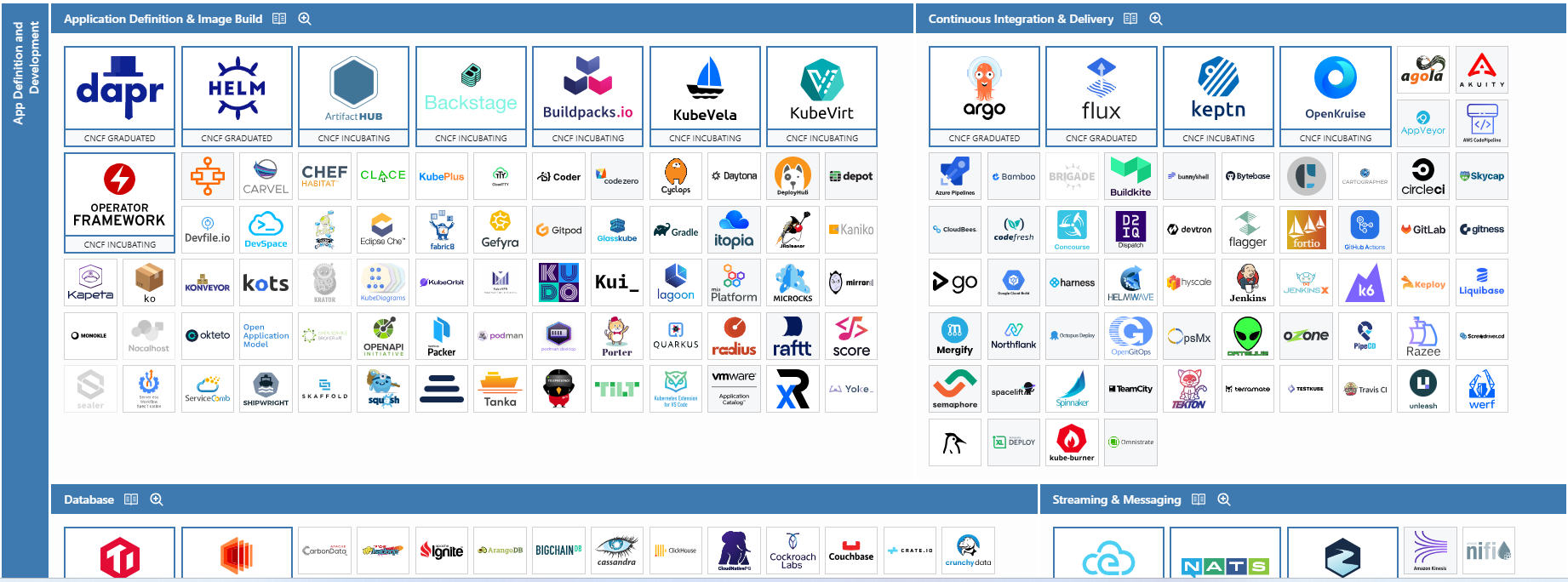

云原生全景圖:CNCF Landscape

2. 云原生技術棧與架構組成

2.1 基礎設施層

包含云平臺(AWS/Azure/阿里云)、容器運行時(Docker/containerd)等,解決環境一致性問題。

2.2 編排與調度層

以Kubernetes為核心,提供:

- 容器生命周期管理

- 自動化擴縮容(HPA)

- 故障自愈機制(Pod自動重啟)

2.3 微服務治理層

- ?服務網格?(Istio/Linkerd):實現流量控制、熔斷、金絲雀發布

- ?API網關?:統一處理認證、限流等橫切關注點

- ?配置中心?(Nacos/Consul):支持動態配置更新

2.4 可觀測性層

三大支柱:

- ?指標監控?(Prometheus+Grafana)

- ?日志管理?(ELK/Loki)

- ?分布式追蹤?(Jaeger/Zipkin)

2.5 持續交付層

自動化工具鏈:

- 代碼管理(Git)

- CI/CD(Jenkins/ArgoCD)

- 制品倉庫(Harbor)

3. 云原生架構設計原則與模式

3.1 十二要素應用方法論

包括代碼庫、配置、端口綁定等12項原則,強調環境等價性與無狀態設計。

3.2 七大核心原則

- ?服務化?:按業務域拆分微服務

- ?彈性?:自動擴縮容應對流量變化

- ?可觀測性?:全鏈路操作可視化

- ?韌性?:熔斷/降級等容錯機制

- ?自動化?:CI/CD流水線實現無人值守部署

- ?零信任?:每個請求強制驗證

- ?持續演進?:支持架構動態升級

3.3 典型設計模式

- ?不可變基礎設施?:通過容器鏡像實現配置一致性

- ?GitOps?:以Git倉庫為唯一可信源,實現版本化部署

4. 云原生開發面臨的挑戰與解決方案

4.1 架構復雜性提升

?挑戰?:微服務數量超過200個后,依賴關系難以管理。

?解決方案?:

- 漸進式改造,優先拆分非核心功能

- 引入服務網格治理通信

- 混沌工程驗證系統韌性

4.2 運維與監控難度增大

?挑戰?:分布式系統故障排查困難。

?解決方案?:

- 構建統一可觀測性平臺

- 實施AI運維(AIOps)預測故障

- 定義SLO驅動運維決策

4.3 安全性與合規風險

?挑戰?:鏡像漏洞、容器逃逸等新型威脅。

?解決方案?:

- DevSecOps流程集成安全檢查

- 零信任架構強制mTLS認證

- OPA策略引擎自動校驗合規

5. 未來發展趨勢

- ?多云管理?:Crossplane等工具避免供應商鎖定

- ?邊緣計算?:KubeEdge支持毫秒級延遲場景

- ?Serverless演進?:Knative實現函數級伸縮

- ?AI深度融合?:Copilot輔助代碼生成,AIOps智能運維

以上內容綜合了多個來源的關鍵信息,并按照邏輯層次重新組織,保留了原始數據的權威性同時優化了可讀性。如需查看具體案例或技術實現細節,可參考對應編號的原始資料。

:二叉樹》)

)

![[202403-E]春日](http://pic.xiahunao.cn/[202403-E]春日)

——父子關系、坐標轉換、Input、屏幕)

)