【前端安全】聊聊瀏覽器解析順序和 HTML 閉合優先級

最近在研究 XSS 的時候,發現一個特別容易被忽略的問題 —— 瀏覽器到底是怎么解析 HTML 的?為什么有些 payload 成功了,有些卻怎么試都不行?其實這跟標簽的閉合優先級還有解析順序有很大關系。

這篇文章就來聊聊這個問題,順便整理一下我踩過的坑和總結的規律。

一、瀏覽器是怎么解析 HTML 的?

我們都知道瀏覽器是按順序從上往下解析 HTML 的,但有一點容易忽略:

只要遇到 <script>,瀏覽器就會暫停 DOM 的解析,優先執行里面的 JS。

也就是說,DOM 結構和 JS 是交替解析的,而不是一起解析的。

舉個栗子:

<p>前面的標簽</p>

<script>alert('中間插入了一段 JS');

</script>

<p>后面的標簽</p>

在 alert() 執行完之前,后面的 <p> 標簽都不會被解析進 DOM 樹里。

二、HTML 和 JS 中的“編碼解析”

HTML 中能解析的編碼

HTML 中的屬性值,比如 <img> 的 src、onerror,是可以解析一些編碼的:

比如:

<img src=x onerror=alert(1)>

a 實際上是字符 a,所以這里最終會執行 alert(1)。

更復雜一點的:

<img src="1"onerror=\u0061\u006c\u0065\u0072\u0074('\u0031')>

這是一堆 Unicode 轉義,瀏覽器會還原成 JS 代碼。雖然看著很花,但其實本質還是在執行 alert('1')。

JS 里的編碼也能玩花樣

<script>

\u0061lert("<HelloWorld>");

</script>

\u0061 是 a,所以這行代碼其實就是 alert("<HelloWorld>")。

這些“編碼繞過”技巧在 XSS 中經常用到,尤其是某些過濾器只過濾了關鍵詞,但沒處理 Unicode 或 HTML 實體的時候,簡直不要太好用。

三、結構性字符不可用編碼繞過

有些結構性字符,是不能輕易編碼的,否則瀏覽器會把它當成“普通值”,根本不當回事。

| 字符 | 作用 |

|---|---|

" | 屬性值起始/結束 |

' | 屬性值起始/結束 |

= | 屬性賦值符號 |

< | 標簽起始 |

> | 標簽結束 |

/ | 結束標簽的斜杠 |

| 空格 | 屬性之間的分隔 |

比如下面這個例子就失敗了:

<img src="" onerror=alert(1) "">

你以為你寫了 onerror=alert(1),但瀏覽器根本不認,它只會當成一個超長的 src 值。

四、比雙引號閉合優先級更高的標簽

有一類標簽,你一旦打開,里面寫啥都不會被解析成 HTML 標簽或屬性,直到你顯式地把它關閉。

這些標簽包括:

<!--

<iframe>

<noframes>

<noscript>

<script>

<style>

<textarea>

<title>

<xmp>

舉個真實的 payload:

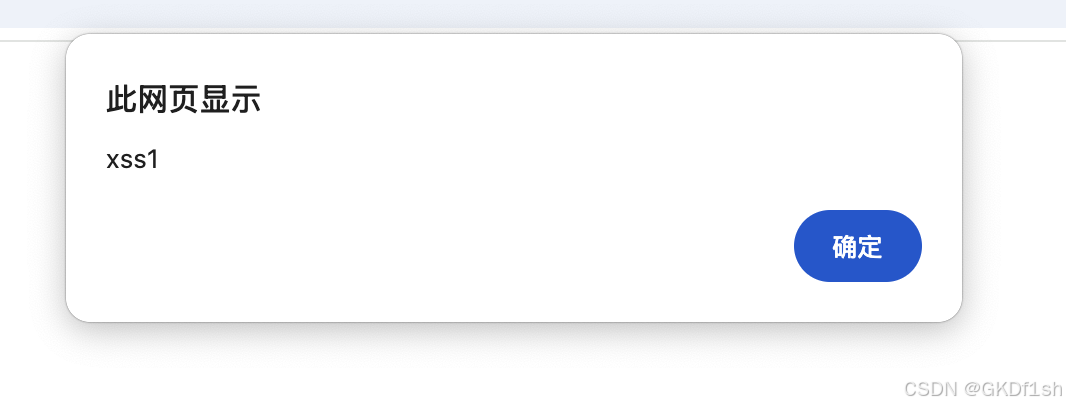

<script>var a="</script><script>alert(1);var a=""</script>

在第一個 <script> 中的字符串沒閉合,導致后面的 </script> 被當成字符串的一部分吃掉了,瀏覽器繼續往下讀,直到遇到下一個 <script> 標簽,再繼續執行。于是 alert(1) 就偷偷溜進去了。

這種技巧經常被用來構造逃逸型 XSS,非常常見。

附一個好用的短xss payload網站

https://tinyxss.terjanq.me/

:CyclicBarrier 與 Phaser 的協同應用)

)

8.4)

集群搭建】)

:類名規范、返回值、注釋、數據類型)

)