數據介紹

引言

文旅融合是推動區域經濟高質量發展、促進共同富裕的重要路徑。黨的二十大報告明確提出“推進文化和旅游深度融合發展”的戰略目標,文旅產業通過資源整合與業態創新,可顯著縮小城鄉、區域差距,提升物質與精神雙重福祉(粟路軍等,2023)。為助力相關研究,本文分享2012-2022年中國31個省(自治區、直轄市)文旅融合耦合協調度數據,并提供原始數據來源及核心分析結論。

一、數據說明

1.?數據來源

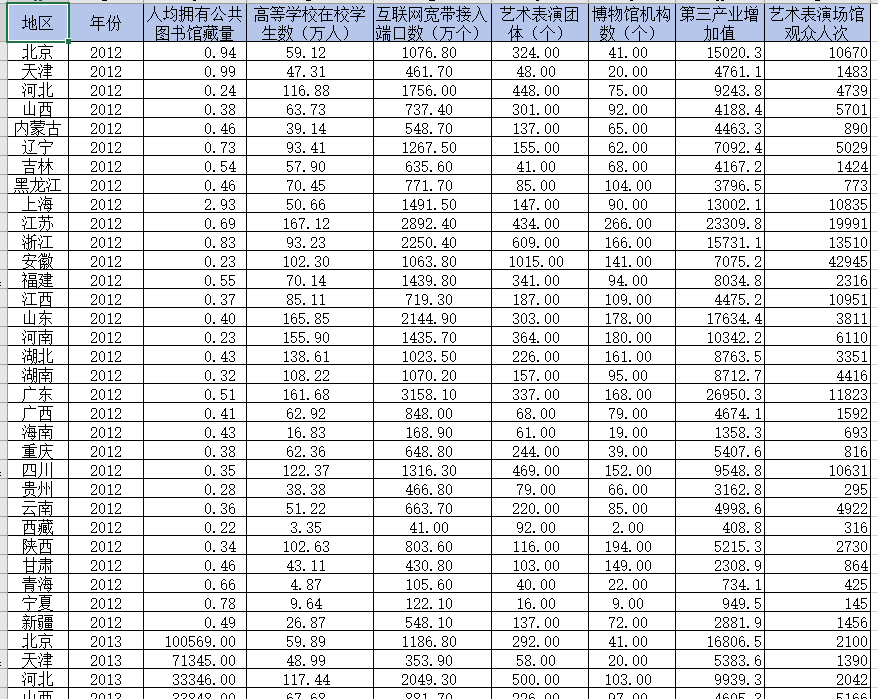

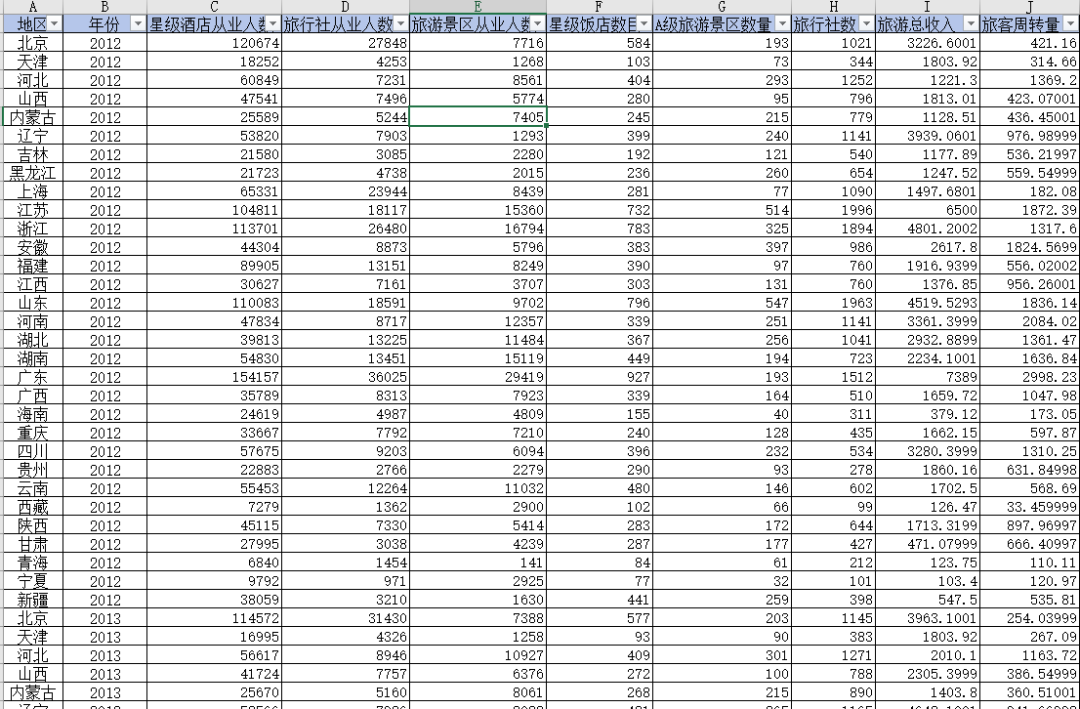

耦合協調度計算:基于《中國文化文物統計年鑒》《中國旅游統計年鑒》《中國統計年鑒》的省級面板數據,參考袁碩(2024)構建的文化產業與旅游產業綜合評價指標體系(表1)。

指標體系框架:

文化產業:產業生產力(產業基礎、人力資本)、產業影響力(社會影響、經濟影響)、產業驅動力(市場環境)。

旅游產業:產業生產力(產業基礎、人力資本)、產業影響力(經濟影響)、產業驅動力(基礎設施建設、綠化環境)。

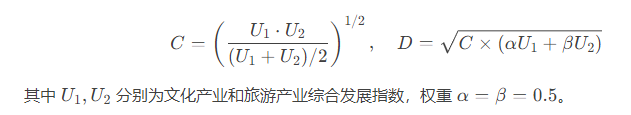

方法:采用耦合協調度模型(公式如下):

2.?數據內容

時間跨度:2012–2022年(共11年)

覆蓋范圍:31個省、自治區、直轄市

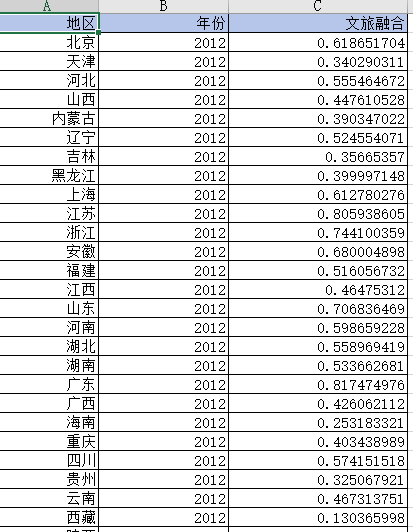

關鍵指標:文旅融合耦合協調度(數值范圍0–1,越接近1表示融合水平越高)

數據格式:Excel(字段包括地區、年份、耦合協調度)

3.?數據示例(2022年部分省份)

地區 | 2022年協調度 | 地區 | 2022年協調度 |

|---|---|---|---|

江蘇 | 0.7875 | 甘肅 | 0.3911 |

浙江 | 0.7629 | 青海 | 0.2332 |

廣東 | 0.7595 | 寧夏 | 0.1825 |

山東 | 0.7717 | 新疆 | 0.4376 |

二、核心發現(基于數據分析)

1.?總體趨勢:融合水平穩步提升,但區域分化顯著

頭部省份穩定:江蘇、浙江、廣東、山東常年位居前列(協調度>0.75),其中江蘇2013年高達0.8869。

尾部省份滯后:西藏、青海、寧夏協調度長期低于0.2,海南、貴州、甘肅介于0.3–0.4(圖1)。

空間集聚效應:長三角(滬蘇浙)形成高值集聚區,西北(甘青寧)、東北(黑吉遼)呈低值連片分布(袁碩,2024)。

2.?動態演變特征

協調類型變化:

2012年:僅8省達初級協調(協調度>0.5),23省處于失調狀態。

2022年:15省進入初級協調,西藏、青海仍處嚴重失調(協調度<0.3)。

脫鉤狀態分析:

上海、湖北、廣東由“強脫鉤”(產業不協調)轉為“擴張性連接”(協同增長);

江蘇、甘肅出現“衰退性脫鉤”(文化產業增速落后于旅游產業)。

3.?驅動因素異質性

東部地區:受消費需求、技術創新與對外開放推動(如浙江數字文旅賦能);

中西部地區:依賴政府支持與人力資本(如陜西文旅政策傾斜);

北方省份:市場宏觀環境與人力資本是關鍵(如山東文旅產業集群效應)。

三、數據使用建議

政策評估:結合地方資源稟賦,診斷文旅產業協調短板(如貴州文化產業滯后于旅游產業)。

學術研究:

可關聯共同富裕指標(如基尼系數、居民精神福祉);

運用空間杜賓模型分析省際溢出效應(袁碩,2024驗證政府支持存在負外部性)。

實踐應用:

參考粟路軍(2023)提出的“五維融合路徑”(產品、業態、要素、市場、價值);

例如:江蘇通過“文旅+數字技術”提升要素融合度,四川依托非遺資源深化產品融合。

參考文獻

粟路軍等. 文旅融合發展促進共同富裕的理論邏輯與實現路徑[J]. 經濟地理, 2023.

袁碩. 我國文旅產業融合水平時空探測與影響因素異質性分析[J]. 決策與信息, 2024.

劉安樂等. 中國文化產業與旅游產業協調態勢及其驅動力[J]. 經濟地理, 2020.

注:數據經多重插補法處理缺失值,分析時需結合Y情擾動(2020–2022年)等外部因素。

注:本文中的數據和指標僅為示例,實際數據請參考最新發布的各省文旅融合耦合協調度及原始數據(2012-2022)。

數據概覽

數據跨度:各省文旅融合耦合協調度及原始數據(2012-2022)

數據說明

1、數據來源網絡收集

2、本資源僅用作為學習用途,不能用于商業通途

數據獲取

點擊關注后后臺咨詢小編

)

)